歷史博物館情境化參與式設計研究

摘? 要:中國大運河博物館運用傳統與現代的展示手段,在實現博物館歷史活化的同時,又達到了鼓勵觀眾參與的目的。根據情境化以及參與式博物館的相關理論,以中國大運河博物館中“運河上的舟楫”展廳為對象展開討論,分別從靜態情境、動態情境、數字情境三方面對展廳中的情境化參與式設計進行分析。為歷史博物館展陳中的情境化參與式設計、觀眾參與在歷史博物館中有效展開、文化的有效傳播提出可行之策。

關鍵詞:歷史博物館;觀眾參與;情境化;參與式設計

一、現狀及理論概述

(一)博物館現狀概述

中國大運河博物館位于江蘇揚州,是國內首座集收藏、展示、研究、教育于一體的專題性博物館。博物館以運河帶來的美好生活為總體定位,反映了自春秋以來的運河主題文化。博物館常設十個主題展廳,以多樣化的展示形式全方位地展現了中國大運河的歷史、文化、生態和科技面貌。國內現有的運河主題博物館均是從某一角度或在某一地域局部展現大運河的文化要素,中國大運河博物館則是從時間、空間跨度上實現大運河文化全流域、全時段、全方位的整體概念表達,以此立體呈現大運河的歷史和文化[1]。目前針對中國大運河博物館展示設計方面的研究主要集中于展廳的沉浸式以及數字化體驗,以觀眾為中心展開的研究較為欠缺。

(二)歷史博物館參與式設計

參與式概念最早出現于傳播學,認為文化的創造、傳播是通過大眾參與實現的。在新博物館學的影響下,參與式概念開始進入博物館領域,通過參與建立開放學習的新標準、提供各種參與方法來喚醒觀眾對文化的保護和傳播意識。國外學者有不少著作討論了博物館參與式的概念,比如《參與式博物館:邁入博物館2.0時代》《吸引人的博物館:發展觀眾參與的博物館》等,并提出了參與式在博物館中的具體構建過程以及參與式的類型。國內也不乏相關的研究和實踐:周勁思提出當代中國歷史類博物館展陳中存在觀眾參與度不夠的問題;甄朔南曾提到,新博物館學與傳統博物館學一個明顯不同的特點就是盡可能讓觀眾參與[2];還有一些基于具體博物館實踐的研究,包括如何提升博物館參與性,讓觀眾在參與時寓教于樂,學習國外參與型博物館的案例等。

雖然針對博物館的參與式研究已經有不少成果,但當前的研究范圍較廣,僅針對歷史博物館的參與式研究還有較大的空間和較多值得探討的問題。比如怎樣有效拉近觀眾和歷史文化之間的距離,讓不同的觀眾都能有效參與;如何營造有歷史氣息的參與氛圍,讓歷史文化在觀眾參與中傳播等。

(三)情境化理論

情境這一概念是從社會學領域中抽離出來的,美國社會學家卡爾最早提出了情境社會學理論,認為人的日常生活是由小情境構成,小情境嵌套在大情境中,不斷銜接和重復最后構成了宏觀社會[3]。戈夫曼提出了情境化視角下的互動機制,認為個體互動是不斷在時空情境中找到思辨與情境的平衡,并將文化、歷史的基本要素融入社會互動系統中[4]。情境理論最初被廣泛運用在教育教學領域,經過不斷地完善和發展也開始出現在文學、藝術、設計等領域。博物館領域中的情境化設計按照展示主題分類主要有重構、沉思、故事、歸納、體驗以及發現六種情境類型[5];按照視覺文化可以分為靜態、動態、數字情境三種。并通過多種方法為觀眾參與式行為的展開提供了豐富的可創造性的空間。

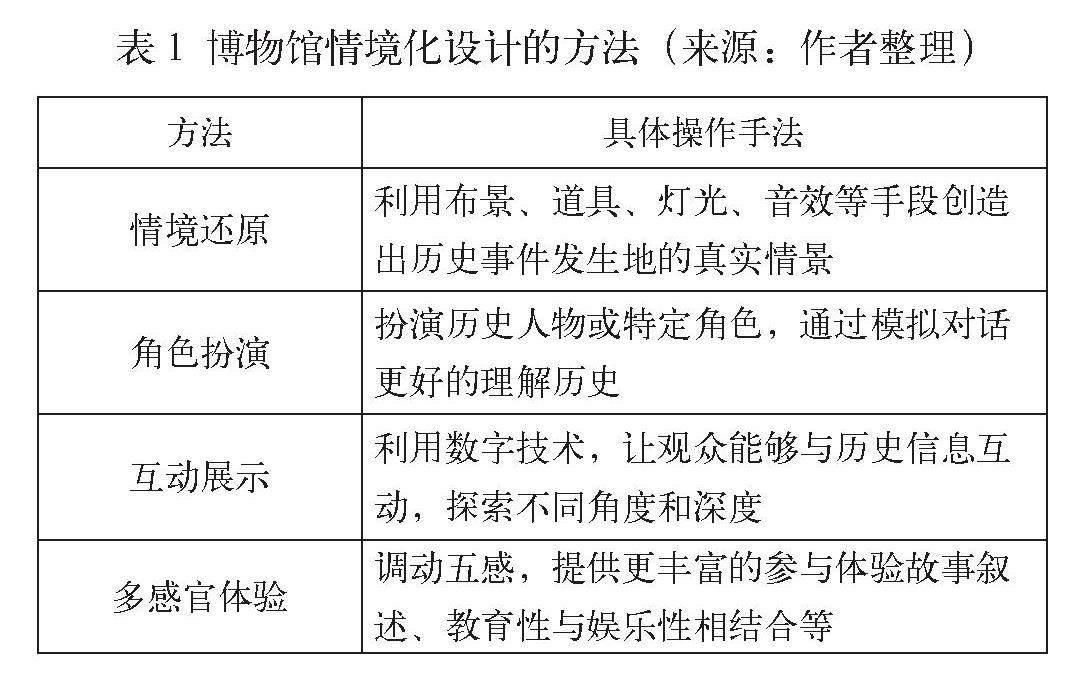

表1 博物館情境化設計的方法(來源:作者整理)

方法 具體操作手法

情境還原 利用布景、道具、燈光、音效等手段創造出歷史事件發生地的真實情景

角色扮演 扮演歷史人物或特定角色,通過模擬對話更好的理解歷史

互動展示 利用數字技術,讓觀眾能夠與歷史信息互動,探索不同角度和深度

多感官體驗 調動五感,提供更豐富的參與體驗故事敘述、教育性與娛樂性相結合等

二、歷史博物館情境化參與式設計分析

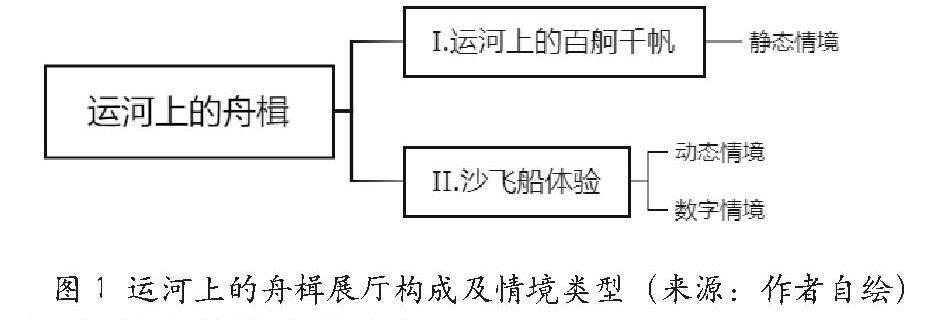

中國大運河博物館中各展廳情境形式靈活多樣,各有側重,本章以博物館中的核心展廳之一“運河上的舟楫”為例,分別從靜態、動態、數字情境的角度分析不同類型情境中的參與式設計。該展廳共分為兩部分(如圖1),以運河上舟楫的演變和類型為故事線展開,運用實體體驗結合數字多媒體虛擬體驗的方式,展示了大運河舟楫帶來的南北文化融合。

圖1 運河上的舟楫展廳構成及情境類型(來源:作者自繪)

(一)靜態情境中的參與

展廳第一部分的主題為運河上的百舸千帆,通過大量的船模展示講述了南北間、海內外舟楫的類型和演變。靜態形式更適合展覽珍貴的藝術品、歷史遺跡等相對靜止的物體[6]。不同于簡單的展品陳列,該展廳將船模按主題分為乘風破浪、百舸爭流、兩岸繁繪三個單元,并在同主題的展品中尋找關聯,按照一定的主次關系進行排列,形成靜態情境,層層遞進地展示了大運河舟楫為生活帶來的便利。分類的主題化展覽能使內容更加直觀、生動,觀眾獲得的信息更加整體。

靜態情境是傳遞歷史信息的重要板塊,但以往博物館中大量的文字信息和連續不變的空間形式會給觀眾帶來枯燥和疲憊感,影響展示效果。展廳第一部分的展示,根據主題及展品實物將觀眾流線設置成曲折的航道形式,藍色的空間結合波浪的元素能快速將觀眾拉進展示情境。改變了以往靜態展廳中簡單的直線型流線,在豐富觀展感受的同時,不斷變換的空間形式和多樣化的元素會給觀眾帶來新鮮感。此外,為了更好地實現觀眾參與,直觀的模型展示結合重要節點的文字介紹是該部分最主要的展示形式。在航道兩側設置多媒體交互設備讓觀眾可以捕捉感興趣的船模,通過多媒體設備學習具體船模的詳細信息以及大運河船舶知識體系。第一部分的展示考慮到不同觀眾個體間的差異性,采用智能設備滿足不同觀眾的需求,讓其探索式地主動參與、獲取信息,從信息的被動接受者成為了展覽的主動參與者。通過主動尋找信息的方式能篩選出相同興趣的觀眾,并可能會就此展開社交,這一過程完成了從“我”開始、從“我”到“我們”、設計好的社交實物的參與式構建方法[7]。觀眾在展廳中獲取的信息實現了從感官層面到精神層面的深化。

(二)動態情境中的參與

博物館中的動態情境往往會以故事演繹的方式呈現,通過巧妙地打造情境,形象真實地將展品融入帶有主題性的故事中去,并和觀眾形成有效互動。展廳第二部分的主題為沙飛船體驗,該部分通過情境還原的手段1∶1復原了清朝御用船只沙飛船的內部空間,既能作為展示空間又作為展示內容,構建了運河行船的故事情境。可進入的空間能使觀眾產生身臨其境的體驗感并主動地捕捉展示信息,在情境中了解船艙空間結構,從而達到展覽、科普、教育的目的。在沙飛船的內部設置了運河飲宴、民間曲藝、運河地圖等互動裝置,觀眾在參與的過程中學習了解非遺。結合船艙外運河兩岸的景致變化,能快速將觀眾帶入博物館營造的航行情境中,并完成其從展覽的旁觀者到動態情境參與者的身份轉變,觀眾在參展的過程中自動完成了參與。在動態情境中博物館兼顧了教育性與游戲性,以故事化的形式展示空間,用真實完整的結構、場景、聲音等建構的情境能給予觀者從認知到情感方面的認同和反饋,令人難忘。

動態情境的打造在中國大運河博物館中的運用備受歡迎,其中因運而生大運河街肆印象的展廳最為突出。通過還原街肆建筑在故事情境中開展民俗活動,采用合作型的參與式設計模式實現觀眾和大運河文化間的時空對話。觀眾在參與的過程中了解建筑文化、坊市制度、漕運文化等,相較于單純的文字、影像資料,動態情境中的參與更直觀且更具趣味性。

(三)數字情境中的參與

數字情境打破了傳統的以實物、圖片、文字為主的展示模式,通過數字技術,為觀眾創造出新的視聽體驗,展廳空間的多樣化設計結合真實的影像和畫面,帶來親歷感。在數字情境展示中,虛擬與真實相融合,帶來沉浸式的虛擬現實體驗。展廳第二部分沙飛船體驗中就采用了以實體體驗結合數字多媒體虛擬體驗的方式營造情境。將沙飛船甲板空間加以利用,結合環幕視頻中還原的大運河兩岸風貌變化,通過數字技術立體化地給觀眾呈現臨場感。空間由狹窄到寬敞,虛實結合的手法,給觀眾帶來沉浸式感受以及豐富的觀展體驗。展廳通過數字情境的營造拓寬了展示的時空界限,場景化的感受和記憶相較文字信息更不容易被觀眾過濾和遺忘,能讓觀眾對展示的內容從短暫停留深化到長久認識。

三、歷史博物館情境化參與式設計呈現方式

(一)構建情境:情境主題與敘事邏輯

在歷史博物館的情境化參與式設計中,首先要明確展示空間的主題和敘事邏輯,為情境的構建和參與式的發生創造環境條件。運河上的舟楫展廳就是以舟楫為主題展開的,從系統的船舶知識體系到具體代表性船只介紹,確定了由面到點的敘事邏輯,再根據主題和敘事邏輯選擇空間元素以及合適的情境類型進行營造,使觀眾參展的過程整體流暢。

將單個展廳的構建思路運用到歷史博物館整體中去,將博物館展示內容進行歸納、分類整合,尋找展品信息間的關聯性從而確定博物館的主題,形成整體的敘事邏輯,采用順敘、插敘或并敘的方法將一個個分散的情境有機串聯成一個整體。通過空間組合的排列變化、敘事手法的運用來推動展示情節的發展,能夠有效地激發歷史博物館展覽空間的感染力,為觀眾帶來更豐富的空間體驗。比如中國大運河博物館以運河帶來的美好生活為主題,用并敘的手法排列空間,以時間、地域、文化等作為敘事邏輯展開,展示了與大運河有關的人、物、歷史以及工程知識等。隨著情境的變化,觀眾在參觀的過程中可以構建起詳實的大運河知識體系以及對在大運河影響下的未來生活展開暢想。

(二)營造物境:虛實融合的情境化參與

在明確展示主題和內容后確定營造情境的類型和方法,即靜態、動態、數字情境。比如運河上的舟楫展廳第一部分需要通過實體展示來傳遞信息,那么靜態情境最為合適;第二部通過沙飛船空間強調體驗,結合情境的故事性需求,營造動態情境和數字情境更為合適。針對不同的情境類型需要采用的手段也各不相同:靜態情境常用來展示歷史實物,為了避免展廳中的文字信息給觀眾觀展造成壓力,因此展廳空間的多樣性至關重要。將展示內容通過解構、轉譯,重新排列組合與理性的語言材料互補,重構成完整的展示空間。運用色彩、燈光、聲音等手段調動觀眾的五感,豐富靜態展廳。考慮觀眾個體的差異性,對展品進行多角度解讀,通過簡單的參與裝置讓觀眾成為信息的主動獲取者。比如采用拉取裝置隱藏文字信息,或者運河上的舟楫展廳第一部分采用的智能捕捉設備,都能讓有需求的觀眾探索式地參與并獲取信息;動態情境可以采用情境還原的手法,直觀逼真的場景會讓觀眾產生時空穿越感,使其自動成為情境的參與者。通過場景變換和情節的起承轉合帶動觀眾情緒,用合作以及共創的參與形式推動展覽,觀眾在參與的過程中主動發現、了解信息;數字情境則是運用虛擬現實、增強現實等多媒體技術,將真實與虛擬世界相連接,既可以全方位地呈現歷史信息,又可以實現虛擬修復。數字技術的應用可以將觀眾參與變得簡單,通過實時變化的場景讓個體觀眾之間產生聯系,促進社交的產生。為了更好地詮釋文化信息,一個展廳中往往會運用多種情境,達到動靜結合、虛實融合的效果。

由于歷史博物館展示內容的歷史性和教育觀眾的目的性,博物館整體應該掌控好不同類型情境的比重,避免出現過度娛樂化,和歷史文化沒有關系的展覽。此外還應將不同類型的情境穿插設置來控制觀眾的參觀節奏。在中國大運河博物館中用于傳遞歷史信息的靜態情境占比最高,動、靜以及數字化展廳交替出現,總體呈現出虛實融合、動靜結合的效果,不同情境呈現不同的參與,從而實現博物館整體的參與多樣性。

(三)拓寬情境化參與的邊界

如今的博物館逐漸發展為多元開放、相互協商、互為主體的文化場域。亨利·吉爾摩在《體驗經濟》中指出:“制造業關注的是物品和有形的產品。服務業關注的是活動和服務;而只有在體驗業中,消費者和你在一起的時間才是重要的衡量因素。”[8]由此可見,衡量博物館展示的重要標準不再局限于展品數量、文物價值、展覽面積,以觀眾為主體的展示也成為重要衡量因素。展廳中的參與式設計不能局限于觀眾個體,應該從個體參與拓展到群體參與并促進社交的產生。運河上的舟楫展廳從觀眾的不同興趣點出發,促使觀眾個體參與的發生,在第一部分通過智能設備的交互讓關注點相同的觀眾有社交的可能;第二部分通過情境的渲染實現觀眾群體參與合作共創成為展示情境的一部分,在觀展中拓寬了觀眾情境化參與的邊界。

從歷史博物館整體層面來看,目前博物館對情境化參與式設計的關注主要集中在觀展中,對于觀展前和觀展后的參與式設計有所忽略。應該適當拓寬情境化參與的邊界使其貫穿于觀眾觀展的全過程。英國格拉斯哥開放博物館的創始人朱利安·斯波爾丁提道:“傳遞給觀眾想要的,而不是直接給觀眾博物館認為他們應該想要的。”觀眾個體之間存在差異性且關注點各不相同,觀展前給觀眾自主選擇的權利,在博物館提供的大框架下自行制定觀展計劃和流線,使觀眾在觀展前就對展示內容有一定認識,而且自主制定的計劃使觀眾更容易融入后續的情境,促進參與的發生。觀展后的情境化參與式設計往往會被博物館忽略,深化觀眾在觀展后的參與度,會將展示內容進行時空上的延伸。可以采用貢獻型參與的方法,觀眾在觀展后結合自身的認識給博物館貢獻意見或展示想法,博物館及時將其反饋在展覽中,可以增加觀眾和博物館之間的粘性,提高觀眾的回訪率和下一次參與的發生。

四、結語

歷史博物館中的情境化參與式設計研究不僅對博物館本身的發展有益,對于歷史文化的呈現、傳播、活化也有重要的意義。通過對中國大運河博物館具體展廳中的情境化參與式設計分析可知,歷史博物館的展示要以觀眾為主體,通過設計呈現出博物館空間多元敘事的關系,將情境賦予展品、展品融入空間,展開情境化參與式設計。以動靜結合、虛實融合、共同創造的方法,促進觀眾的認知提升,使觀眾在情境參與中獲得更好的學習機會和體驗。

參考文獻:

[1]龔良.中國大運河博物館的建設定位和發展要求[J].東南文化,2021(3):119-124,190,192.

[2]甄朔南.什么是新博物館學[J].中國博物館,2001(1):25-28,32.

[3]布朗,布坎南,等.設計問題:創新模式與交互思維[M].孫志祥,辛向陽,譯.北京:清華大學出版社,2017.

[4]滕金達.戈夫曼情境思想:內涵、淵源及啟示[D].重慶:重慶大學,2019.

[5]霍慧煜.文化遺址博物館展示中的情境共創設計研究[D].無錫:江南大學,2022.

[6]劉玥.視覺文化視域下的博物館情境體驗[J].戲劇之家,2020(20):186-187,190.

[7]西蒙.參與式博物館:邁入博物館2.0時代[M].喻翔,譯.杭州:浙江大學出版社,2018.

[8]派恩,吉爾摩.體驗經濟[M].夏業良,魯祎,譯.北京:機械工業出版社,2008:52.

作者簡介:王冰馨,浙江工業大學藝術設計專業碩士研究生。研究方向:環境設計。