阿加曲班、替羅非班治療短暫性腦缺血發作患者的療效評估*

解鑫瑜,杜大勇,郭再玉

天津市泰達醫院,天津 300457

腦卒中是發病率、致殘率、致死率都非常高的疾病之一,一直備受全社會的關注。有調查研究[1]顯示,我國存在約1 100 萬腦卒中患者,每年新增患者可高達240 萬,而每年約有110 萬人死于腦卒中。腦卒中分為出血性及缺血性兩大類,缺血性腦卒中約占全部腦卒中的70%[2]。而短暫性腦缺血發作(TIA)作為缺血性卒中事件的先兆,在臨床中非常多見,其發病數約為1.19/1 000 人[3]。TIA是腦、脊髓或視網膜局灶性缺血所致的、未發生急性腦梗死的短暫性神經功能障礙。其疾病過程是可逆的,對卒中事件的發生具有一定的預警性,因此具有極大的治療價值,應引起高度重視。有研究[4-5]表明,TIA 缺血性卒中風險評估量表評分(ABCD2)可精確預測早期TIA 的腦梗死風險程度,其廣泛應用于臨床工作中。ABCD2 評分≥4分者屬于卒中風險較高的患者,且癥狀發作越頻繁,其進展為腦卒中的風險越高。在TIA 癥狀出現時,應給予積極治療,及時收入院治療,查找病因。對于TIA 患者的治療,除了指南中推薦的傳統抗血小板治療外,臨床上也出現了很多應用阿加曲班或替羅非班治療的患者,其治療效果及安全性尚存在爭議。本研究旨在觀察雙聯抗血小板、阿加曲班及替羅非班三種治療方案治療TIA 患者的效果,以求為臨床中TIA 患者的治療選擇提供一定的參考,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

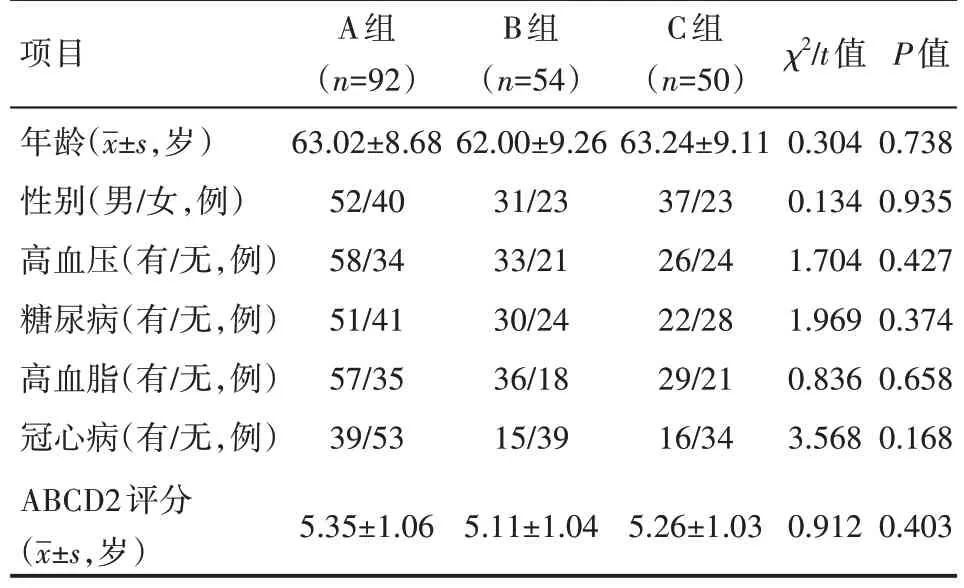

回顧性分析2020 年1 月—2021 年12 月天津市泰達醫院收治的196 例高風險TIA 患者的臨床資料,分為A 組92例、B 組54 例、C 組50 例。三組患者一般資料具有可比性(P>0.05),見表1。本研究經醫院醫學倫理委員會批準通過。納入標準:(1)年齡為18~80 歲,(2)符合2002 年美國TIA 工作組對TIA 的診斷標準[6],(3)入院前發作頻次≥2 次,(4)ABCD2 評分≥4 分,(5)頭CT 或MRI 排除急性腦出血。排除標準:(1)既往有腦出血、消化性潰瘍、心房纖顫病史,(2)3 個月內有出血史或手術史,(3)血小板減少、凝血功能障礙及嚴重肝功能障礙。

表1 三組患者一般資料情況

1.2 方法

A 組(雙抗組)患者每日給予口服阿司匹林腸溶片(拜耳制藥有限公司,100 mg/d)和硫酸氫氯吡格雷片(波立維,賽諾菲制藥公司,75 mg/d)。B 組(阿加曲班組)患者給予阿加曲班注射液(天津藥物研究院藥業有限責任公司)60 mg 經24 h 靜脈泵入,持續48 h,隨后10 mg/次經3 h 靜脈泵入,2 次/d,持續5 d,每日口服阿司匹林腸溶片(拜耳制藥有限公司,100 mg/d)。C 組(替羅非班組)給予替羅非班[商品名:欣維寧,規格:5 mg/100 mL,廠商:遠大醫藥(中國)有限公司]以0.4 μg/(kg·min)持續靜脈泵入30 min,以0.1 μg/(kg·min)速率靜脈持續泵入48 h。替羅非班泵畢前4 h開始口服阿司匹林腸溶片(拜耳制藥有限公司,100 mg/d)和硫酸氫氯吡格雷片(波立維,賽諾菲制藥公司,75 mg/d)。三組患者入院后均常規給予阿托伐他汀鈣片(立普妥,輝瑞生物制藥,40 mg/QN)強化降脂及藥物改善腦供血、營養腦細胞等治療。

1.3 觀察指標

(1)療效評價。觀察所有患者自開始用藥至1個月的治療效果。治愈:3 d內有或無TIA發作,以后再無TIA發作;有效:3~10 d內有TIA發作,以后無發作;無效:10 d后仍有TIA 發作;惡化:進展為腦梗死。治愈率=治愈數/總數,總有效率=(治愈數+有效數)/總數。(2)不良反應。治療過程中觀察患者有無任何出血反應發生,包括皮膚黏膜、牙齦、眼底、消化道出血及腦出血等并發癥。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

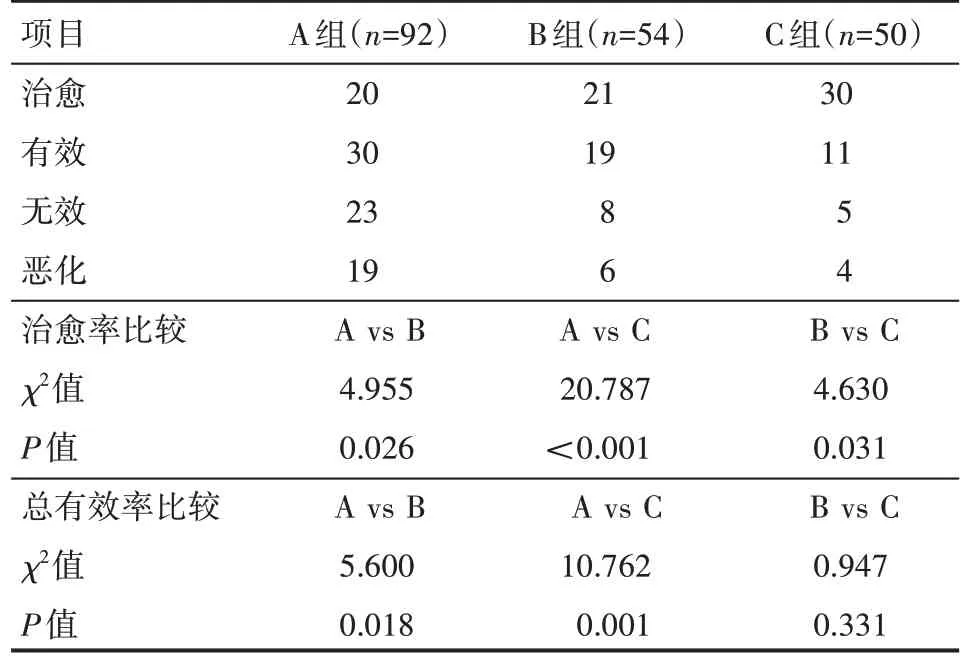

2.1 三組患者療效情況

A 組患者治愈率為21.78%,總有效率為54.35%。B 組患者治愈率為38.89%,總有效率為74.07%。C組患者治愈率為60.00%,總有效率為82.00%。B 組和C 組患者的治愈率及總有效率均高于A 組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。C 組患者治愈率高于B 組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。B 組和C 組患者總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 三組患者療效情況 例

2.2 三組患者不良反應發生情況

A 組患者中均未出現皮膚黏膜、牙齦、眼底、消化道出血及腦出血等并發癥。B 組患者監測凝血功能時,有42例出現凝血功能異常,PT、APTT 延長1~3 倍。其中,有1例出現牙齦滲血,但未發現顱內出血及其他部位出血。C組患者中有2例患者出現皮膚紫癜,有1例出現牙齦滲血,但均未發現顱內出血及其他部位出血。

3 討論

有關于ABCD2 評分的研究[3,7-9]顯示,高危、中危和低危組患者在TIA 后2 d 內卒中風險分別為8.1%、4.1%和1.0%。TIA 患者卒中發生率在不同的研究結果中有較明顯的差異,7 d卒中風險約為0.9%~21.0%,30 d卒中風險約4.0%~30.0%,90 d 卒中風險為3.3%~39.0%。數量龐大的TIA患者中,僅有約5.0%的患者接受了治療,大部分患者未接受正規治療,成為了潛在可能罹患腦梗死的人群,間接加重了卒中人群的負擔。住院的TIA 患者大多是發生卒中風險較高的患者,更需要采取有效措施,積極預防卒中事件的發生。當TIA 出現時,由于很難預判此次事件的結局,所以迫切希望能夠采取有效措施,及時緩解其發作,阻止其進展為腦梗死。

TIA 癥狀發作多與腦血管動脈粥樣硬化或狹窄、心臟疾病、血液成分改變及血流動力學變化等原因有關。上述任何一種原因的存在都有可能導致TIA癥狀的出現。

目前,針對TIA 的患者,首選抗血小板聚集及他汀降脂穩定斑塊治療。臨床中常用的抗血小板藥物是阿司匹林、硫酸氫氯吡格雷,替格瑞洛、西洛他唑也常作為備選抗血小板藥物。但上述藥物都是口服制劑,在起效速度和藥物濃度達峰時間上均不及靜脈用藥。隨著醫學及藥物研究的發展,能夠直接靜脈用藥的阿加曲班和替羅非班越來越多地被應用于TIA 患者的治療中。替羅非班在很早以前被廣泛應用于急性冠脈綜合征及冠脈介入治療中,近年來才在缺血性腦血管病及腦血管內介入治療方面有所應用。但指南及替羅非班的說明書尚未給出腦血管疾病治療的明確指導意見,其在腦血管病方面的療效及安全性仍存在爭議。有研究[10-11]表明,替羅非班在小動脈型梗死及大血管內治療等方面均有顯著療效,但也有研究[12]表明,替羅非班在急性缺血性腦卒中機械取栓中無顯著作用,甚至會增加接受取栓患者嚴重顱內出血的風險[13]。替羅非班的作用機制是競爭性抑制纖維蛋白原和血小板膜GP Ⅱb/Ⅲa 受體的結合阻止各種活化激活劑誘導的血小板聚集,最終抑制血栓形成。替羅非班不同于常規口服制劑,其直接血管內給藥,起效速度快,給藥5 min 時的血小板抑制率可以高達96%,其半衰期約為1.4~1.8 h,停藥4 h 后血小板功能可基本全部恢復。有研究[14-15]表明,替羅非班具有非常強的抗血小板黏附與聚集的作用,而且能夠抑制微栓子的生成。此外,它還具有降低炎癥反應的作用,從而降低腦卒中患者神經系統功能損害程度,有效改善患者的預后[16-17]。這些研究結果或許能夠為替羅非班可以有效治療缺血性腦血管病提供一些有力的證據。阿加曲班作為一種新型抗凝藥,半衰期短,約為40~50 min,可直接經靜脈連續輸注7 d。阿加曲班通過直接與凝血酶活性位點進行可逆性結合從而發揮抗凝作用,此外,它還具有抗炎及改善內皮功能的作用[18],從多方面發揮抗栓作用。臨床研究也表明,阿加曲班治療TIA、急性缺血性腦卒中是積極有效的[19]。本研究結果表明,阿加曲班、替羅非班對于TIA 患者的療效明顯優于傳統雙聯抗血小板治療,阿加曲班與替羅非班治療TIA 患者的總有效率相當,但替羅非班或許能夠更加快速地阻止TIA 的復發及惡化。所有納入本研究的患者均未出現惡性出血等不良事件,提示阿加曲班、替羅非班對于TIA 患者的治療是較為安全的,但還需要大樣本量進一步研究證實。

綜上所述,阿加曲班、替羅非班對于TIA 患者的療效較好,且阿加曲班與替羅非班治療TIA 患者的總有效率相當,替羅非班能夠更加快速地阻止TIA的復發及惡化。