造紙與化工混合污水處理生化動力學研究

韓明月

(遼寧中咨華宇環保技術有限公司,遼寧 沈陽 110000)

引言

由于造紙、化肥、農藥和化工等行業的廢水組成都相當復雜,尤其是在某些行業,廢水中的某些元素的濃度非常高,而且還沒有其他的營養元素,這使得處理這些行業的廢水變得困難。比如,在制作紙張的過程中,由于缺少氮和磷,須添加其他的營養元素,這會導致處理的花費提升。另一方面,有機磷農藥廢水的磷含量非常高,須先將其稀釋33倍,然后才能添加碳和氮來進一步處理,這樣的處理過程會產生巨大的花費。目前,對于化肥工業的氨氮廢水,還沒有一種完善的處理手段。若某個地方有多家公司,則將其納入集中化的污水處理過程,既能彌補其缺點,也能克服單獨處理的困擾,從而降低管理成本。

1 材料與試驗方法

1.1 污水的來源和特征

某化學工業園區采集的實驗廢水,主要來源于染料、農藥和其他微型化學制劑的制造流程,這些廢水被稱為混合型的化學廢水[1]。這些廢水呈現出較深的顏色,含有大量的有害且難以降解的有機物,并且種類繁多,其組成部分涵蓋了苯、甲苯、苯酚、硝基苯、苯甲酸、萘、蒽醒以及與之對應的衍生物。

1.2 試驗工藝流程與設施

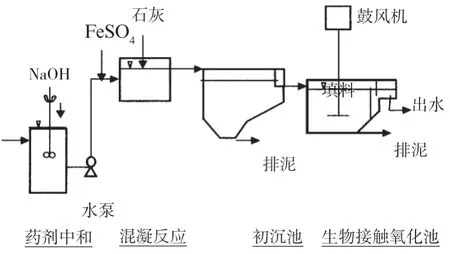

圖1 展示了實驗的流程以及關鍵的設備。在進行生物化學處理時,主要的接觸氧化池是一個推流式矩形池,它的規格是60 cm×20cm×25cm(不包括二沉池的部分),在去掉了填充物的10%的容量以及超出的3 毫米的高度后,它的實際容量是24升。采用的填料是軟性籠式纖維,它的原料是高醛化度的聚乙稀維綸絲,具有優秀的生物膜粘接性,并且對沖擊負載有很好的抵抗,使得系統的運作十分穩健。填料的儲存容量達到24L,其相對于地面的表面積達到2472 m2/m3,而且整個填料的總表面積達到了59.3 m2。采取微孔曝氣器對填充物的底部施加鼓吹曝氣。

圖1 小試工藝流程圖

1.3 分析方法

針對處理系統的CODe、BOD5、pH、色度、MLSS.MLVSS 等水質參數的檢驗,采用了如下的實驗步驟:CODer 采用的是快速的重鉻酸鉀法;BOD則是通過標準的稀釋法;pH 則是使用pH 的精確測定工具;色度則是通過稀釋倍數法;MLSS 則是通過烘干法來計算;MLVSs 則是通過灼燒法來計算;至于污泥的濃度,選擇了具有代表性的填充材料,然后使用蒸餾水清潔了生物膜,并將其烘干后計算出的生物量與反應器的總填充材料數相乘。將反應器的有效容量減去后,就可得出結果。

2 試驗結果與討論

2.1 生化預處理部分

由于此污水的pH 值波動較大,因此首先需建立一個中和池,使pH 值在6 ~ 9 之間。同時,由于原水的含量偏高,其顏料主要為膠態,為了消除這類具有疏水特征的顏料,采用凝結沉積法是一個可行的方案[2]。此外,此方法在清除水中的不溶性微粒方面表現出良好的效果,因此決定采用混凝沉淀的預處理技術。在挑選混凝劑的過程中,首先需關注的是水的品質以及pH 值的變化。鑒于原始水的特點與染料廢水相似,過去已經有研究表明,硫酸亞鐵加氫氧化鈣能夠成功地將活性染料廢水轉化為無色,且轉化效率極高。因此,決定采取這種方式來實施生化預處理,同時也對其最優的投加劑量做出了實驗。

以下是實驗流程:首先,從六個燒杯里各提取1000 ml 的新鮮水,然后分別添加適當數量的硫酸亞鐵,并對它們進行混合。在混合過程中,先用高速攪動一分鐘,然后用低速攪動三分鐘,最終在十分鐘的時間里,倒入20 ml 的石灰水,接著繼續用低速攪動十分鐘。經過兩個小時的靜止,使用針筒采集了上層的溶液進行了樣品的分析。根據這個分析結果,發現,當投藥劑量是100 mg/l,色度去除率幾乎沒有改變;然而,CODe 的去除率在200 mg/l 的情況下達到了頂峰,但是,如果繼續加大投藥劑量,去除率卻會逐漸減少。可能的原因在于,當混凝劑的使用量超標,導致了膠體顆粒的“再穩”。鑒于經濟效益,FeSO4 的投藥量被確定為150 mg/l。在未來的操作中,將遵循此最優的投藥量進行。

2.2 生物膜的培養和馴化

在小試階段,首先進行了曝光處理,然后逐漸進行了動態培育。從南通的一家污水處理廠獲得10 升的回流污泥(SS=3055 mg/lvss=2096 mg/l,vss/sS=0.686),經過兩小時的沉淀處理,然后將其上層的液體丟掉,最終將這些沉積的污泥注入到了池塘里,用于制備菌株。將少量的混合化學廢水、淘米水和河水按照特定的比率配置,初始的比率是1 ∶1 ∶8。此外,還需添加特定濃度的營養鹽(BOD;:NP=200 ∶5 ∶1)來增加微生物的繁殖能力。在完成曝氣池的攪動后,可得到曝氣池內的COD.(ph 值)的濃度達到676 mg/l。經過調整供氣量,使得水中的溶解氧維持在4.0 mg/l 的范圍內。經過24 小時的曝光處理,能夠清晰地看到軟質纖維填充物上的污垢,并且在顯微鏡下發現了一些菌膠團,其顏色為灰黑色。在此期間,會每24 小時更換一次水,逐漸增加混合化學廢水的比例,直到達到100%,并且會對其進行微生物的顯微鏡檢查。在7 天后,填充的生物膜變得更加緊湊,顏色由綠變為了棕。通過顯微鏡觀察,可看到大量的活躍的原生動物和藻類,包括鐘蟲、漫游蟲、蓋纖蟲、等枝蟲、草履蟲等。兩周后,顯微鏡下觀察到少量的后生動物,尤其是線蟲,此時的出水質量達到了清澈,CODer 的去除率也達到了70%。這說明馴化工作已經完成,并且開始正常運行。

2.3 停留時間的影響

在特定環境中,微生物如何氧化有機物,主要依賴于它們和污水的接觸時長。為了確保這個關鍵因素的準確性,從1998 年11 月中旬至1999 年5 月期間,對污水在氧化池中的滯留時長進行了研究,以探究它們如何影響凈化效率。實驗環境是:8 ~ 22℃的溫度范圍;DO 濃度在3 ~ 4 mg/l 之間;空氣和水的比例在80 ~ 100 ∶1 之間。

CODer 和BODs 的清除率會因為污水在池中的滯留時長而提高。如果滯留時長不足24 小時,那么其清潔效率就會下降[3]。這說明,使用生物方式來處理混合型的化學廢水,須有足夠的滯留期。如果滯留期超過30 個小時,CODer 的清除率將會達到50%或更高。在此實驗中,將最長的停留時間設定為60 小時,此時CODe 的去除率能夠提高至63.2%。然而,當停留時間增加時,CODer、BODs的去除率并未有太大提升。因此,在考量到處理成本以及運營開銷后,建議將停留時間設定在36小時。

2.4 有機負荷率與出水的關系

隨著負荷的增加,COD 的含量也會相應提升。但是,如果COD 的含量超標,其去除率會降低,從而導致出水中攜帶的污泥數量增加。因此,在決定負荷時,需考慮到處理工程的具體需求。這樣做的目的是避免CODe 和濃度過高的情況對生物反應器產生影響,同時也能降低占地面積,節省投入,因此,建議使用更大的容積進行操作。而在另一個角度看,如果期待得到的是優良的出水水質,以及更高的去除率,那么就需避免使用太大的負荷。根據圖表,為了實現CODe 的目標,去除率需超過50%,BOD5 的去除率需達到80%,同時CODe 的負載需低于0.72kgCODex/m3d 以及0.061 kgCODer/kg 的污泥d。BODs 的承載能力應低于0.17kgBODs/m3d 以及0.O14kgBODs/kg 的污泥d。

2.5 池中污泥狀況

根據測試結果,觀察到池內的生物濃度達到了11.9 g/l,表明其生物數量相當豐富。在顯微鏡下觀察,看到了生物膜表面的菌膠團緊密。同時,也注意到了大批的活躍的原生動物和后期的生態系統,這些都表明了污泥具備處理該類型的廢水的能力,并且能夠確保排放的水質始終處于穩定且優秀的狀態。經過半年的實驗,所有的運行數據都保持了穩定。

3 生態組合池混合污水處理工藝

3.1 生態組合池工藝說明及機理分析

3.1.1 工藝說明

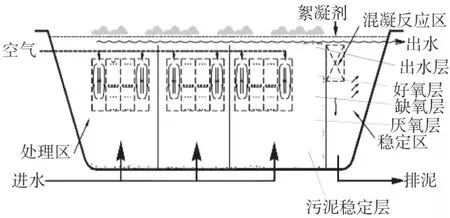

生態混合池的技術體系包括了處理部分、絮狀沉淀部分和穩定部分,并配備了生化混合部件、供水系統、呼吸系統、泥沙排放系統和植被浮動塔。從底部到頂部,處理部分被劃分為污泥穩定層、厭氧層、缺氧層、好氧層和出水層。請參閱圖2 了解生態混合池的制作流程。

圖2 生態組合池工藝系統

污水是由多個布水點,位于處理區的池底,通過一個布水系統,從下往上,順序穿越了污泥穩定層、厭氧層、缺氧層、好氧層和出水層[4]。然后,這些污水會在池的頂部的出水層中,以不同的方式循環流動,最終穿越多個缺氧和好氧的階段,離開了處理區。接著,它們會自行流到絮凝反應區,并添加絮凝劑。最終,這些反應產物會通過穩定區,流向生態組合池。

3.1.2 工藝去除機理分析

采取生態組合池技術的凈化方法,其核心原則就是利用生物與環境的協同效應來清潔廢水。多種微生物能夠將有害的有機物質,如懸浮活性污泥、粘附的生物膜及植物的根系微生物等進行清除。而大型顆粒與懸浮物的無機成分則會先行沉淀并保留在污泥穩定層,而懸浮物的有機成份及其他大多數的生化污泥則會在沉淀的過程中經歷厭氧的消化和分解,而其所釋放出的惡臭則會在其上升的階段由微生物與植物以“生物凈化濾池”的方式進行吸收與分解。生物脫氮是主要的脫氮手段,它不僅包括常規的硝化反硝化技術以及植物的氮吸收能力,還包括整體的生態混合池的局部氧氣分布的不平衡以及生物膜微環境中的溶解氧梯度,這些都有助于加強同步進行的硝化反硝化技術的生物脫氮效果。磷的去除主要依賴于化學方法,并且需依賴于植物的磷吸收能力。為了實現富磷污泥的沉積,會在絮凝反應區內添加化學藥品。這些污泥會被最后的排放系統所處理。此外,還能夠在進水的計量分配管道中選擇添加絮凝劑,而一些磷則會被儲存在污泥的穩定層中。

3.1.3 生態組合池污水處理工藝優化

在項目實施過程中,觀察到生態組合池工藝的優勢包括高凈化效率、優良的出水品質、低廉的運營成本、抵抗沖擊的能力、減少的污泥數量、微小的處理異味以及良好的工廠環境。同時,也注意到在冬季低溫的條件下,尤其是當進水的總氮含量超過規定標準時,出水的總氮含量也會超標。在試運行階段,如果進水濃度的波動較大,需手動調整供氣的分配量。此外,由于絮凝反應區底部的區域,導致了絮凝劑投加點后段的富磷污泥無法及時排出。

結語

在挑選污水處理廠的處理方法時,須全面評估諸如技術、項目成本、運作成本以及其對附近環境的效果等關鍵元素。通過參照城市公共設施與制造業園區的污水處理項目的具體案例,詳細解釋了生態混凝土池的工作過程,并研究了項目的運作狀況。可對工藝設計進行改進,包括擴大混合液的回流路徑,改善水分配與供應系統,新增鋼筋混凝土的沉積池,安裝排泥管線,同時保證定時的排泥接頭,以降低穩定區的深度。