紅燒牛肚加工過程中理化指標變化及燉煮方式對其風味影響研究

董平 陳俊宇 郭明遺

DOI:10.3969/j.issn.1000-9973.2024.05.009

引文格式:董平,陳俊宇,郭明遺.紅燒牛肚加工過程中理化指標變化及燉煮方式對其風味影響研究[J].中國調味品,2024,49(5):52-58.

DONG P, CHEN J Y, GUO M Y.Changes of physicochemical indexes during processing of braised bovine tripe and effects of stewing methods on its flavor[J].China Condiment,2024,49(5):52-58.

摘要:以紅燒牛肚為研究對象,探究其加工過程中生牛肚、焯水、嫩化、炒制、燉煮等烹飪關鍵節點水分含量、pH值、質構特性、游離氨基酸、TBARS的變化規律,以及高壓和常壓燉煮對紅燒牛肚風味的影響。結果表明,紅燒牛肚加工過程中水分含量呈先升高后降低的趨勢,壓力對牛肚水分含量的影響不顯著;pH值變化無規律;剪切力、硬度和膠黏性呈下降趨勢,而彈性和咀嚼性在焯水后升高,在嫩化與炒制后降低,高壓燉煮過程中質構參數下降較常壓明顯;游離氨基酸總量在焯水、嫩化和炒制工藝中整體呈下降趨勢,燉煮工藝顯著提高了氨基酸總量,但高壓條件下隨著燉煮時間的延長,游離氨基酸含量升高,而常壓條件下呈下降趨勢;TBARS含量在加工過程中呈升高趨勢。從常壓燉煮40 min和高壓燉煮20 min樣品中共檢測到47種揮發性風味物質,其中醛類化合物是紅燒牛肚中貢獻最大的風味物質,其次為雜環類、酯類和醇類化合物;大部分揮發性風味物質在高壓燉煮20 min樣品中含量更高,說明短時間高壓燉煮使紅燒牛肚更入味。該研究為紅燒牛肚品質形成規律提供了理論依據,并為其標準化生產和品質控制奠定了基礎。

關鍵詞:紅燒牛肚;加工過程;理化指標;燉煮方式;揮發性風味物質

中圖分類號:TS201.2????? 文獻標志碼:A????? 文章編號:1000-9973(2024)05-0052-07

Changes of Physicochemical Indexes During Processing of Braised Bovine

Tripe and Effects of Stewing Methods on Its Flavor

DONG Ping, CHEN Jun-yu, GUO Ming-yi*

(College of Food Science and Technology, Sichuan Tourism University, Chengdu 610100, China)

Abstract: Taking braised bovine tripe as the research object, the changes of moisture content, pH vlaue, texture properties, free amino acids and TBARS at key cooking points including raw bovine tripe, blanching, tenderizing, frying and stewing during the processing are investigated, and the effects of high-pressure and atmospheric stewing on the flavor of braised bovine tripe are studied.The results show that the moisture content of braised bovine tripe increases firstly and then decreases, and pressure has no significant effect on the moisture content.The change of pH value is irregular. The shear force, hardness and adhesiveness decrease, while the elasticity and chewiness increase after blanching and decrease after tenderizing and frying. The decrease of texture parameters during high-pressure stewing is more significant than that during atmospheric stewing. Overall, the total amount of free amino acids decreases in the processes of blanching, tenderizing and frying. Stewing process significantly increases the total amount of amino acids. The content of free amino acids increases with the extension of stewing time under high-pressure condition, but decreases under atmospheric condition. The content of TBARS increases during the processing of braised bovine tripe. A total of 47 volatile flavor substances are detected in the samples of braised bovine

收稿日期:2023-12-22

基金項目:烹飪科學四川省高等學校重點實驗室項目(PRKX2020Z19)

作者簡介:董平(1987—),男,講師,博士,研究方向:食品科學。

*通信作者:郭明遺(1986—),男,博士,副教授,研究方向:食品生物技術。

tripe stewed under atmospheric condition for 40 min and high-pressure condition for 20 min, among which, aldehyde compounds are the flavor substances that contribute the most in braised bovine tripe, followed by heterocyclic, ester and alcohol compounds. The content of most volatile flavor substances is higher in the sample under the condition of high-pressure? stewing for 20 min, indicating that short-term high-pressure stewing makes braised bovine tripe more flavorful.This study has provided a theoretical basis for the formation law of the quality of braised bovine tripe, and laid a foundation for its standardized production and quality control.

Key words: braised bovine tripe; processing process; physicochemical indexes; stewing method; volatile flavor substances

牛肚是牛胃中瓣胃的部分,是由瓣胃內層褶皺形成的葉片結構[1],其富含蛋白質以及鈣、磷、鐵、硫胺素、核黃素、尼克酸等營養元素,在補氣養血、補虛養精方面具有一定的功效。關于牛肚的研究主要集中于前端處理工藝,陳玉茹等[1]采用單因素試驗和響應面試驗研究了毛肚的碳酸鈉漲發工藝。高菲菲等[2]通過正交試驗研究了磷酸鹽對牛肚嫩度和保水性的影響。肖旭等[3]探究了微凍和冷藏過程中毛肚的品質變化。然而關于牛肚進一步成菜的相關研究較少。

紅燒是重要的肉類菜肴的烹制方式之一,經典的紅燒菜肴包括紅燒肉、紅燒魚、紅燒乳鴿等。肉類在紅燒過程中往往需要經過多個加工工藝,每個工藝對肉類的理化指標和風味均會產生影響。史笑娜等[4]對紅燒肉的原料肉、料酒浸泡、油炸、燉煮、紅燒等7個加工節點的理化性質和風味進行了測定,明確了影響紅燒肉不同品質的關鍵節點。白曉州[5]探究了紅燒鯉魚在烹制過程中的品質變化,發現各個關鍵工藝對紅燒鯉魚基本理化指標的影響不同。鄭敏怡[6]優化了紅燒乳鴿的加工工藝,明確了原料肉、鹵煮、油炸等關鍵階段紅燒乳鴿理化性質和風味的變化規律。

紅燒牛肚是一道傳統的家常菜,20世紀90年代即被制成罐頭而在市場上流通。紅燒牛肚是將干凈牛肚經過預煮、炒、燉煮等多個工藝烹制而成,成菜以鮮香可口、軟嫩入味的特點而備受歡迎。然而各個工藝對牛肚品質的影響并不清楚,紅燒牛肚的風味目前也未見報道,這在一定程度上制約了紅燒牛肚的工業化發展。本試驗通過對紅燒牛肚加工過程中(生牛肚、焯水、嫩化、炒制、常壓蒸煮、高壓蒸煮)產品的含水量、pH值、質構特性、游離氨基酸含量及脂質氧化程度進行檢測,并分析常壓和高壓燉煮紅燒牛肚的風味,明確紅燒牛肚加工過程中品質變化規律以及影響品質的關鍵工藝,以期為紅燒牛肚工業化過程中的品質控制提供理論依據。

1? 試驗材料與設備

1.1? 試驗原料

黃牛牛肚:購于成都白家農產品批發市場,運輸過程中置于裝有若干冰塊的保冷箱中,冷鏈運輸至實驗室,置于4 ℃冰箱中短暫冷藏,隨后分裝。香料、醬油、花生油、食鹽、白糖、生姜:購于成都樂購超市。

1.2? 主要試劑

KCl:重慶阿米達生物科技有限公司;無水乙醇、三氯乙酸、1,1,3,3-四乙氧基丙烷、NaCl:重慶躍翔化工有限公司;乙二胺四乙酸二鈉:天津希恩思奧普德科技有限公司;2-硫代巴比妥酸:重慶邁和霆科技有限公司。所用試劑均為分析純。

1.3? 儀器和設備

FA2204B電子天平? 上海佑科儀器儀表有限公司;GZX-9070MBE電熱鼓風干燥箱? 上海博迅實業有限公司醫療設備廠;pH計? 上海儀電科學儀器股份有限公司;XHF-DY內切式均質機? 寧波新芝生物科技股份有限公司;紫外分光光度計? 常州恩培儀器制造有限公司;

HH-11-4恒溫水浴鍋? 上海博迅實業有限公司醫療設備廠;Universal 320冷凍離心機? 德國Hettich公司;SY-50FC8708高壓鍋? 浙江蘇泊爾股份有限公司;TMS-Pro專業研究級食品物性分析儀? 美國FTC公司。

1.4? 試驗方法

1.4.1? 加工工藝流程

新鮮牛肚→焯水→嫩化→炒制→常壓/高壓燉煮→收汁→成品。

1.4.2? 工藝條件

將鮮毛肚(500 g)清洗干凈,修整為4 cm×4 cm的正方形,在90 ℃條件下焯水1 min,在4%的嫩肉粉溶液中嫩化30 min,燒油,于五成熱時加入毛肚,大火煸炒1 min后加入適量水,并加入食鹽(5 g)、香料(30 g)、姜片(10 g)、醬油(25 g),分別置于常壓和高壓(70 kPa)條件下燉煮(20,40,60 min),快速收汁即得成品。分別對生牛肚、焯水、嫩化、炒制、燉煮20 min、燉煮40 min、燉煮60 min的樣品進行采集和檢測。

1.4.3? 質構特性的測定

剪切力的測定參照陳玉茹[7]的方法,取各加工階段的樣品剪成2 cm×2 cm的正方形,將3片牛肚堆疊在一起置于質構儀中進行測定,采用燕尾型單刀探頭測定剪切力,每個樣品測定3次。對各加工階段牛肚的硬度、彈性、膠黏性和咀嚼性等質構參數進行測定,取單片牛肚,使用相同探頭,設置參數:探頭上升高度為30 mm,形變量為50%,檢測速度為60 mm/min,起始力為0.375 N,兩次切割之間停頓時間為5 min,每個樣品測定3次,取平均值。

1.4.4? 水分含量的測定

參照GB 5009.3—2016《食品安全國家標準 食品中水分的測定》[8]中的直接干燥法進行測定。

1.4.5? pH值的測定

參考GB 5009.237—2016《食品安全國家標準 食品pH值的測定》[9]并稍作修改。配制0.1 mol/L氯化鉀溶液,稱取5 g攪碎均勻的毛肚于50 mL離心管中,加入10倍待測毛肚質量的氯化鉀溶液,在4 000 r/min轉速下均質1 min,以12 000 r/min離心15 min,用校準后的pH計插入上清液中,待數值穩定后讀數。

1.4.6? 游離氨基酸含量的測定

參考GB 5009.124—2016《食品安全國家標準 食品中氨基酸的測定》[10],采用氨基酸自動分析儀測定游離氨基酸含量。

1.4.7? GC-IMS條件

分別準確稱量2 g切碎的常壓燉煮和高壓燉煮樣品,置于20 mL頂空進樣瓶中并加蓋密封,置于孵化爐中,在60 ℃條件下孵化15 min,進樣體積為500 μL。GC條件:FS-SE-54-CB-1色譜柱(15 m×0.53 mm),柱溫為60 ℃,載氣為N2(純度≥99.999%)。IMS溫度為45 ℃,漂移氣為N2(純度≥99.999%),漂移氣流速為150 mL/min。

1.5? 數據統計分析

采用SPSS 20.0軟件進行數據分析,測定結果以平均值±標準差表示,采用GraphPad Prism 8軟件繪圖。

2? 試驗結果

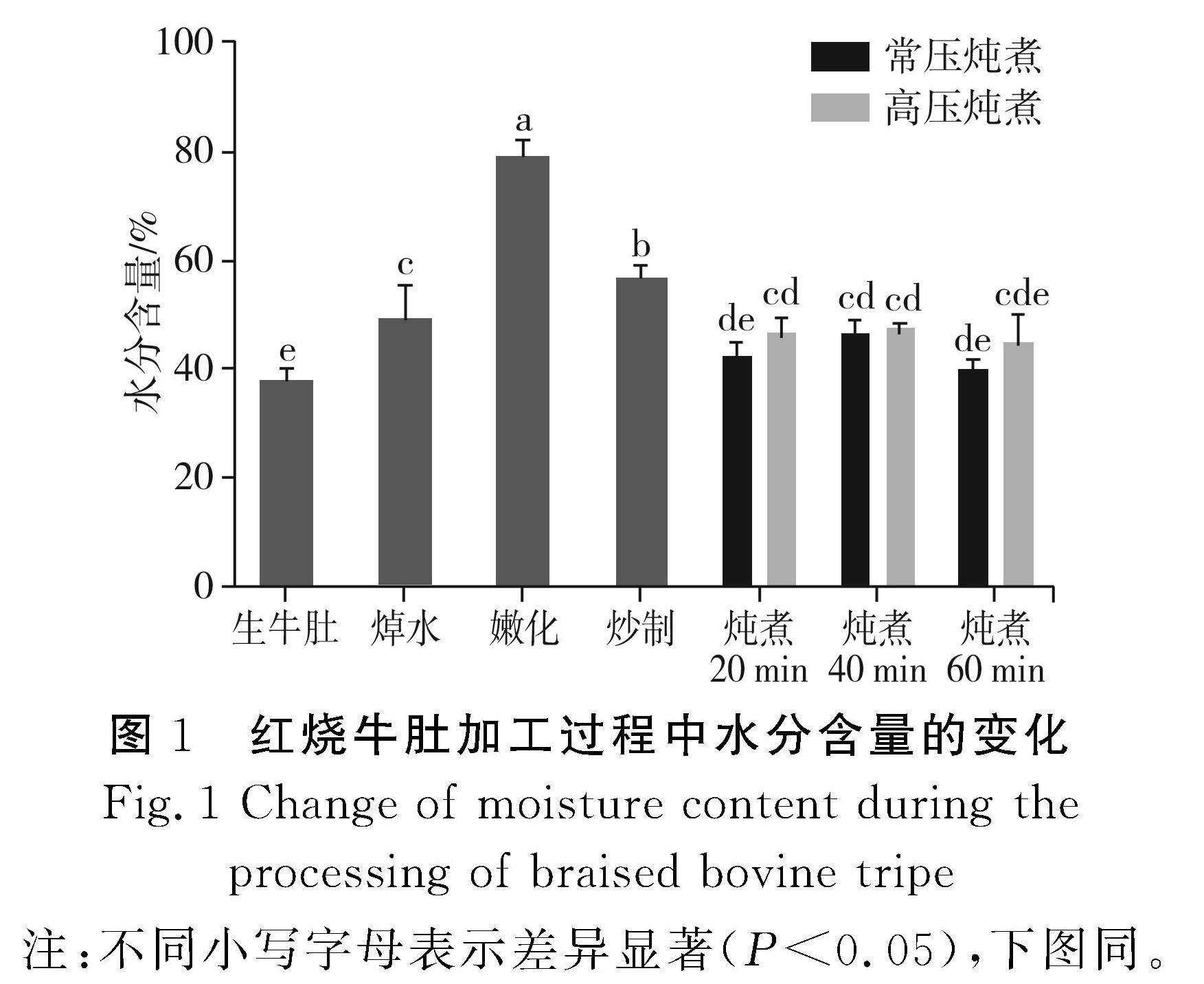

2.1? 紅燒牛肚加工過程中水分含量的變化

由圖1可知,生牛肚中水分含量最低,經過焯水和嫩化工藝,牛肚中的水分含量逐漸增加并達到最高,主要是由于高溫和酶破壞了細胞膜,胞外的水進入細胞,水分含量顯著增加(P<0.05)。高溫炒制促進水分蒸發從而導致牛肚中水分含量下降。燉煮過程中牛肚水分含量進一步降低,隨著燉煮時間的延長,水分含量無明顯變化,且不同燉煮方式對牛肚含水量的影響不顯著(P>0.05)。

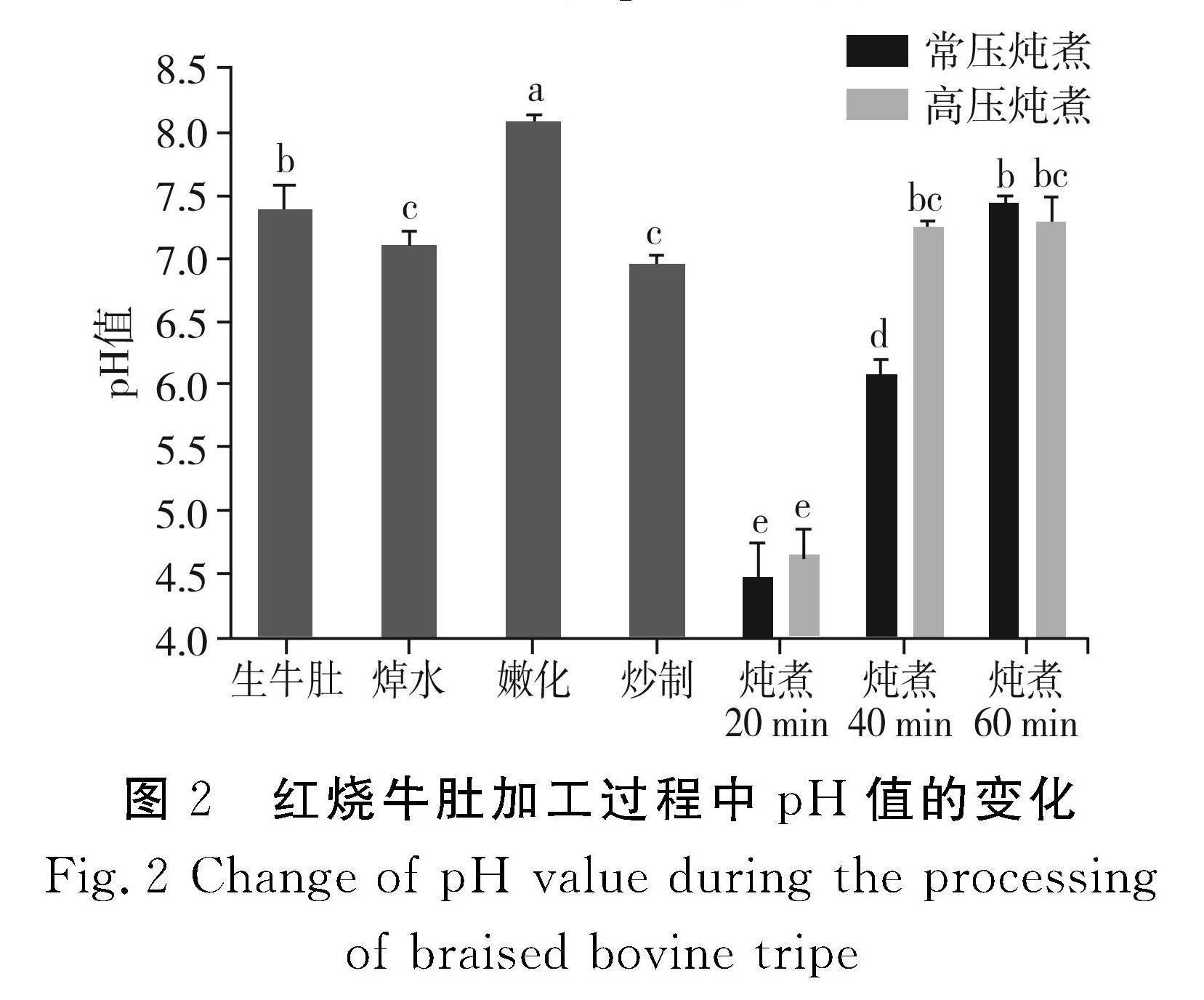

2.2? 紅燒牛肚加工過程中pH值的變化

由圖2可知,生牛肚的pH值約為7.39,與肖旭等[3]的報道基本一致。焯水后由于牛肚含水量增加,pH值降低(P<0.05);嫩化過程中加入含有焦磷酸鈉和碳酸氫鈉等堿性保水劑的酶制劑,從而使pH值升高(P<0.05);高溫炒制促使焦磷酸鈉和碳酸氫鈉等分解,pH值下降(P<0.05);醬油中含有大量有機酸 [11],燉煮過程中醬油的加入使牛肚的pH值下降;隨著燉煮時間的延長,有機酸揮發,pH值逐漸升高,然而高壓燉煮過程中有機酸揮發速度比較慢,因此其pH值升高速度低于常壓燉煮。

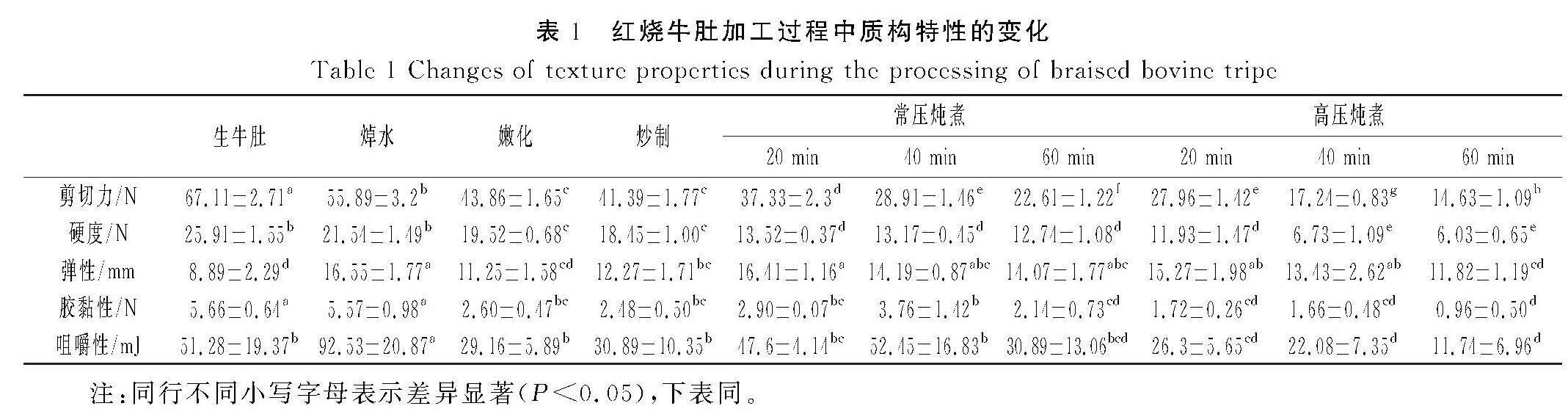

2.3? 紅燒牛肚加工過程中質構特性的變化

嫩度是影響肉類及其制品感官的重要品質,主要與肉中蛋白質的結構和結締組織相關[12]。牛肚中結締組織含量豐富,同時膠原蛋白間的交聯作用導致牛肚較難咀嚼。剪切力是衡量嫩度常用的參數,在紅燒牛肚加工過程中,前兩個加工工藝均使牛肚的剪切力減小(P<0.05),主要原因是焯水能顯著減少總膠原蛋白的含量[13],而嫩化使用的酶能夠破壞結締組織,促使膠原蛋白水解;燉煮過程進一步促使牛肚中蛋白間的相互作用力減弱,結締組織的軟化程度增加,從而導致剪切力降低(P<0.05),且高壓燉煮的牛肚剪切力下降更顯著(P<0.05)。

肉類的質構特性是包含硬度、彈性、膠黏性、咀嚼性等在內的多維屬性,是評價肉制品品質的重要依據[14],見表1。在加工過程中牛肚的硬度和膠黏性整體呈下降趨勢,與剪切力的變化趨勢一致。有研究表明,肉類的硬度與剪切力和膠黏性均有較高的相關性[15-16],也受膠原蛋白含量和結締組織的影響[17]。肉類的彈性與含水量、膠原蛋白、彈性蛋白和肌纖維本身的屬性及相互作用密切相關[18],焯水后的牛肚含水量增加,導致彈性顯著升高(P<0.05);嫩化破壞了牛肚中蛋白質的結構,導致彈性降低(P<0.05);在燉煮20 min時,牛肚中膠原蛋白形成凝膠狀態,彈性略有升高,但隨著燉煮時間的延長,彈性逐漸降低,且相同燉煮時間下,高壓樣品的彈性低于常壓樣品,可能是高壓對膠原蛋白的破壞更嚴重。咀嚼性與彈性呈正相關,其也呈現先升高后降低的趨勢。

2.4? 紅燒牛肚加工過程中游離氨基酸含量的變化

由表2可知,不同加工階段的紅燒牛肚中共檢測到16種氨基酸,其中甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸是生牛肚中的主要氨基酸,而谷氨酸含量經過燉煮后大幅提升,且遠高于其他氨基酸,占總游離氨基酸含量的60%,是紅燒牛肚最重要的呈味氨基酸。

有10種氨基酸(甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、纈氨酸、甲硫氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、組氨酸、賴氨酸)在焯水與嫩化過程中含量逐漸降低,這可能與牛肚中含水量逐漸升高有關;炒制后牛肚中水分減少,這些氨基酸含量增加;其余氨基酸含量在焯水、嫩化和炒制過程中整體呈現升高趨勢,說明焯水和嫩化工藝能促進蛋白質中這些氨基酸的水解。

燉煮是蛋白質水解成氨基酸的關鍵工藝,因此在常壓燉煮20 min后幾乎所有氨基酸含量均顯著升高,且氨基酸總量在所有節點也是最高的;隨著常壓燉煮時間的延長,氨基酸含量逐漸降低,可能是由于氨基酸發生美拉德反應,其含量逐漸減少。高壓燉煮過程中,隨著時間的延長,氨基酸含量逐漸升高,但總量普遍低于常壓燉煮,造成這種現象的原因是高壓燉煮的溫度更高,更高的溫度能提高美拉德反應速率[19],從而使氨基酸在短時間內被消耗掉,同時還原糖也被消耗殆盡,因此高壓燉煮20 min時氨基酸含量較低;后續高壓燉煮過程中還原糖含量較少,從而阻礙了美拉德反應的進行,而蛋白質在不斷水解,因而氨基酸總量逐漸升高。

2.5? 紅燒牛肚加工過程中TBARS含量的變化

肉類脂肪在加工或儲藏過程中,其不飽和脂肪酸會氧化形成過氧化物并進一步分解形成丙二醛(malondialdehyde,MDA),MDA與硫代巴比妥酸(thiobarbituric acid,TBA)反應形成粉紅色的TBARS,因此TBARS含量是反映肉類脂肪氧化程度的重要指標[20]。

由圖3可知,焯水和嫩化過程中TBARS含量并沒有明顯變化,但前兩個加工工藝提高了牛肚的含水量,因而在脂質總量不變的情況下脂肪氧化水平有一定程度的升高;炒制過程中高溫促進脂質氧化,TBARS含量明顯升高;燉煮20 min時,TBARS含量進一步增加,且高壓燉煮條件下TBARS含量高于常壓燉煮,說明高壓環境下脂質氧化速度更快,這與王新柳等[21]的研究結果一致。隨著燉煮時間的延長,高壓燉煮的牛肚中TBARS含量變化不明顯,而常壓燉煮的樣品中TBARS含量逐漸升高,可能是高壓條件下脂質已經在前20 min徹底氧化分解,而常壓燉煮脂質完全氧化分解則需要更長時間。

2.6? 不同燉煮方式下紅燒牛肚風味差異

為研究燉煮方式對牛肚揮發性風味物質的影響,選擇燉煮不同時間下剪切力的可接受度最好的兩個樣品(常壓燉煮40 min和高壓燉煮20 min),對其揮發性風味物質進行分析,并將三維譜圖投射到平面上形成二維俯視平面圖,見圖4中A,圖中每個點代表一種揮發性風味物質,點的顏色深淺反映了揮發性風味物質的含量,顏色越深表示其含量越高。為從整體上對比高壓和常壓燉煮對紅燒牛肚風味造成的差異,以高壓譜圖作為參照,用常壓譜圖減去參照后,常壓譜圖中點的顏色越深,說明對應的風味物質在兩種燉煮方式下差異越明顯,而點的顏色越淺,說明風味物質的差異越不明顯。由圖4中B兩個方框區域可知,大部分點呈現藍色,說明高壓燉煮的紅燒牛肚中風味物質的含量高于常壓燉煮。

為了更好地分析兩種不同燉煮方式對紅燒牛肚風味的影響,運用儀器自帶的Gallery Plot插件生成兩種樣品的揮發性風味物質指紋圖譜,見圖4中C。兩種紅燒牛肚中共檢測出47種風味化合物,包括雜環類10種、醛類7種、烯烴類4種、酯類4種、醇類4種、烷烴類3種、酮類2種、酸類2種、其他化合物3種、未知化合物8種。

從風味物質指紋圖譜上可以看出,兩種紅燒牛肚風味物質種類相似,但相對含量不同,見圖4中C和表3。其中,高壓燉煮的樣品中松油烯、α-蒎烯、月桂烯、檸檬烯、(E,E)-2,4-辛二烯醛、庚醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、5-甲基糠醛、苯甲醛、2,3,5,6-四甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪、2-乙基吡嗪、2-甲氧基-3-異丁基吡嗪、2-乙酰基吡嗪、2-乙基-3,5-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、4-甲基-5-乙烯基噻唑、2,4,5-三甲基噻唑、醋酸呋喃甲酯、丁酸異丁酯、γ-戊內酯、γ-丁內酯、(E)-α-大馬酮、苯乙醇、乙二醇丁醚、3-甲基戊酸、萘烷、十一烷、鄰二甲苯、N-亞硝基二乙胺含量較高,見圖4中C左邊方框區域;常壓燉煮的樣品中異戊醇、3-甲基-1-丁醇、2-乙酰基吡啶、2-甲基戊酸含量較高,見圖4中C中間方框區域;剩余5種化合物在兩種樣品中含量差異不大,見圖4中C右邊方框區域。整體而言,大部分風味物質含量在高壓短時間燉煮樣品中含量更高,一方面可能是由于高溫高壓促進這些風味化合物生成;另一方面,高壓條件下牛肚的組織與細胞破壞程度較高,有利于風味物質進入,使牛肚更容易入味。

由表3可知,紅燒牛肚中含量最高的風味物質是醛類化合物(32.92%~40.22%),其香氣閾值低,對牛肚風味有較大貢獻。有文獻報道,醛類物質是熟肉中重要的風味化合物,主要由烹飪過程中脂質的氧化分解產生[22],而高壓20 min的樣品脂質氧化程度最高(見圖3),因此產生的醛類物質也高于常壓樣品。牛肚本身脂質含量較低,因此醛類物質可能是由炒制過程中加入的植物油氧化生成的,部分醛類物質可能來自醬油。5-甲基糠醛是醛類化合物中含量最高的,也是所有風味物質中含量最高的物質(12.52%~17.11%),呈現焦糖香和焙烤香氣[23],該物質在醬油中含量較高,主要由美拉德反應生成[24];(E,E)-2,4-辛二烯醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、(E,E)-2,4-己二烯醛可能主要由炒制過程中加入的植物油(含多不飽和脂肪酸)降解產生,這些化合物能夠提供油脂味[25];糠醛在醬油和香料水煮液中均有發現,具有杏仁樣氣味[26-27]。雜環類化合物也是紅燒牛肚中含量較高的風味物質,且高壓燉煮高于常壓燉煮;雜環類化合物中主要為吡嗪類物質(7種),由美拉德反應形成;該類物質主要呈現堅果香和焦香味,對酒、醋和醬等發酵制品的風味品質評價具有重要意義[28]。陳杰等[29]從17款廣式醬油中鑒定出22種吡嗪類物質,因此推測紅燒牛肚中的吡嗪類物質主要來自醬油。酯類物質中γ-戊內酯的含量較高,該物質可能也來自醬油,周莉[26]從醬油中檢測到γ-戊內酯并采用GC-O技術明確其風味為花香和椰子香;丁內酯是嫩化牛肚熱加工過程中出現的風味物質,呈奶油味[30]。酮類物質中2,3-丁二酮在兩種燉煮方式的紅燒牛肚中含量接近,其具有黃油香味,該物質可由食物中的糖和脂質加熱后形成[31],在醬油和部分香料水煮液中均發現該化合物的存在[27,32]。醇類物質中苯乙醇是醬油中普遍存在的關鍵香氣組分,呈現花香和甜香。烯烴類物質主要來自八角、香葉、桂皮等香辛料,呈現水果香、松木香。

3? 結論

紅燒牛肚加工過程中水分含量在焯水和嫩化過程中升高,在炒制和短時間燉煮過程中降低,隨著燉煮時間的延長,水分含量變化不明顯,且不同壓力對牛肚水分含量的影響不顯著。牛肚pH值的變化與加工過程中的添加物密切相關,如嫩化過程中加入的嫩化劑中含有焦磷酸鈉和碳酸氫鈉,因而使牛肚的pH值升高,燉煮過程中加入的醬油中有機酸含量較高,從而使pH值降低;燉煮過程中伴隨著有機酸的揮發,pH值逐漸升高。剪切力是衡量牛肚“脆嫩化渣”的重要參數,大部分加工工藝均會破壞結締組織或減少膠原蛋白含量,因此在整個加工過程中牛肚的剪切力呈下降趨勢,且高壓燉煮條件下剪切力下降更快。硬度、膠黏性、剪切力之間具有較高的相關性,因此其整體變化趨勢與剪切力基本一致。牛肚的彈性和咀嚼性在焯水后增加,在嫩化和炒制后下降,燉煮過程中彈性逐漸降低,且高壓樣品的彈性和咀嚼性下降速度更快。對游離氨基酸含量影響最大的是燉煮工藝,短時間燉煮能顯著提高游離氨基酸含量,但高壓條件下隨著燉煮時間的延長,游離氨基酸含量升高,而在常壓條件下呈下降趨勢。牛肚中TBARS含量在加工過程中呈升高趨勢,且在高壓燉煮20 min時達最高水平,此后隨著時間的延長變化不明顯。

采用GC-IMS首次對紅燒牛肚的揮發性風味物質進行研究,并從常壓燉煮40 min和高壓燉煮20 min樣品中共檢測到47種揮發性風味物質,其中醛類化合物的峰體積最大,是紅燒牛肚中貢獻最大的風味物質,其次為雜環類、酯類和醇類化合物。通過對比兩個樣品,發現高壓燉煮20 min樣品中大部分揮發性風味物質的含量高于常壓燉煮40 min樣品,說明短時間高壓燉煮能使紅燒牛肚更入味。

參考文獻:

[1]陳玉茹,楊靜,黃蘇紅,等.毛肚漲發工藝優化及其水分分布和組織結構變化研究[J].食品工業科技,2020,41(18):157-163,169.

[2]高菲菲,王蓉蓉,姚瑤,等.磷酸鹽對牛肚嫩度及保水性的影響[J].食品科學,2013,34(13):132-135.

[3]肖旭,賀稚非,張梟,等.微凍和冷藏對2種毛肚品質影響的差異性分析[J].食品與發酵工業,2022,48(15):257-266.

[4]史笑娜,趙志磊,黃峰,等.紅燒肉加工過程中主要營養品質和食用品質的變化規律研究[J].食品工業科技,2016,37(13):86-91.

[5]白曉州.紅燒過程對黃河鯉魚品質的影響[J].肉類工業,2020(10):28-33,37.

[6]鄭敏怡.紅燒乳鴿加工過程中品質變化的研究[D].廣州:仲愷農業工程學院,2019.

[7]陳玉茹.酸堿處理對毛肚食用品質的影響研究[D].南京:南京農業大學,2020.

[8]國家衛生和計劃生育委員會.食品安全國家標準 食品中水分的測定:GB 5009.3—2016[S].北京:中國標準出版社,2016.

[9]國家衛生和計劃生育委員會.食品安全國家標準 食品pH值的測定:GB 5009.237—2016[S].北京:中國標準出版社,2016.

[10]國家衛生和計劃生育委員會,國家食品藥品監督管理總局.食品安全國家標準 食品中氨基酸的測定:GB 5009.124—2016[S].北京:中國標準出版社,2016.

[11]莊婉菁,覃旋,劉曉艷,等.高鹽稀態醬油釀造過程中理化指標的動態變化研究[J].農產品加工,2019(9):66-68.

[12]包玉龍,徐萬軍,賈世亮,等.肉類嫩度形成機理及嫩化調控研究進展[J].肉類研究,2023,37(4):34-40.

[13]趙鸞.毛肚堿發過程中理化性質的研究[D].重慶:西南大學,2021.

[14]MOREY A, OWENS C M. Methods for Measuring Meat Texture[M]//Poultry Quality Evaluation Quality: Attributes and Consumer Values,Duxford:Woodhead,2017:115-132.

[15]金穎,董玉影,李官浩,等.成熟期間不同部位延邊黃牛肉嫩度及質構特性的相關性分析[J].食品科技,2015,41(3):132-135.

[16]雷云峰,陶璇,應三成,等.不同體重豬肉質構特性研究[J].養豬,2021,36(5):54-56.

[17]VLKOV V, SALKOV A, BUCHTOV H, et al. Chemical, instrumental and sensory characteristics of cooked pork ham[J].Meat Science,2007,77(4):608-615.

[18]羅章,馬美湖,孫術國,等.不同加熱處理對牦牛肉風味組成和質構特性的影響[J].食品科學,2012,33(15):148-154.

[19]章銀良,張陸燕,周文權,等.不同溫度對酪蛋白-木糖模式美拉德反應產物抗氧化性的影響[J].現代食品科技,2014,30(4):211-219.

[20]MDAHSAN G, CELIA B, JR DANNY, et al. Substrate and TBARS variability in a multi-phase oxidation system[J].European Journal of Lipid Science and Technology,2017,119(4):1500500.

[21]王新柳,李汴生,阮征,等.常壓及高壓蒸制過程中排骨的品質變化[J].食品工業科技,2023,44(24):111-118.

[22]李素,周慧敏,趙冰,等.鹵湯牛肉貯藏過程中揮發性風味物質分析[J].食品科學,2020,41(18):203-209.

[23]丁莉莉,王昊,王新宇,等.日本醬油與中國醬油在不同模擬條件下揮發性呈香物質分析[J].中國釀造,2019,38(6):144-151.

[24]GIORDANO L, CALABRESE R, DAVOLI E, et al. Quantitative analysis of 2-furfural and 5-methylfurfural in different Italian vinegars by headspace solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry using isotope dilution[J].Journal of Chromatography A,2003,1017(1-2):141-149.

[25]孫藝飛,崔文甲,王文亮,等.雞脂和美拉德反應對松蘑菌湯風味的影響[J].食品工業科技,2022,43(19):98-107.

[26]周莉.中國傳統曬露醬油揮發性風味特征研究[D].無錫:江南大學,2019.

[27]尹含靚,肖何,鄧高文,等.基于GC-IMS技術分析不同香辛料水煮液的風味物質組成差異[J].食品工業科技,2021,42(17):278-284.

[28]林珮璇,張宏婧,陳繼承.丙氨酸和丁二酮Maillard反應形成烷基吡嗪化合物動力學分析[J].食品科學,2022,43(2):41-47.

[29]陳杰,趙瑩,韓舜羽,等.17種市售廣式醬油中風味物質的檢測分析[J].中國釀造,2021,40(12):165-170.

[30]熊乙帆.毛肚產業化生產嫩化關鍵技術及揮發性物質研究[D].成都:西南大學,2020.

[31]SHIBAMOTO T. Diacetyl: occurrence, analysis, and toxicity[J].Journal of Agriculture and Food Chemistry,2014,62(18):4048-4053.

[32]楊曉璇,李陽,馬寧,等.醬油中揮發性風味物質的氣相色譜-離子遷移譜分析[J].中國釀造,2021,40(3):149-154.