“燒山火”針法干預缺血性腦卒中后運動性急迫性尿失禁的影響

蔣成志,林紅旭,陸 明,秦可菁,譚福明,周艷梅,朱 菲

(四川省科學城醫院,四川 綿陽 621900)

全球健康與疾病報告(Global Burden of Disease,GBD)的數據揭示,腦血管意外在我國導致預期壽命縮短的主要原因中居首位[1-2],研究數據指出經歷腦血管事故后,有大約27% ~ 58%的病患會遭受排尿控制障礙[3-4]。泌尿系統失控不只顯著減損了病人的生活品質同時也提高了相關的醫療開銷等,對家庭乃至社會造成了重大的壓力[5]。因而迫切需要探索行之有效的介入措施,本項研究借助尿流動力學檢測來評估“燒山火”在治療缺血性腦卒中后引發的運動性尿急失禁方面的功效與安全性。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

接受研究的個體均為四川省科技都市醫療中心康復治療部的門診與住院病人。本項調查獲得了四川省科技城醫療中心倫理審查團的正式批準(編號:20210003)且所有參與者均已明確告知并予以認可。本研究涵蓋了80位受試者通過隨機方法將其分為兩個隊列(試驗組和對照組,每個組40人)。參與者中包括42位男性和38位女性年齡跨度從34 ~ 69歲,平均年齡大致為59.73歲;腦卒中發病時長介于30 ~ 270天之間,平均時長大約是58.97 d;其中腦出血患者數量為28人,而腦梗死患者則有52人。

1.2 納入﹑排除和脫落標準

納入標準:① 適用于由缺血性腦卒中引起的急迫性排尿障礙的診斷要求,且發作時段介于1 ~ 12個月;② 年齡范圍為18 ~ 75歲;③ 生理指標穩定,意識狀態清晰,有能力配合進行醫療檢測與接受治療;④ Barthel指數不低于40分;⑤ 愿意自主加入本次科學研究項目。

排除標準:① 涉及以下疾患個體(尿道下部阻塞(膀胱結石或癌變),尿道下游感染,子宮或直腸下垂﹑凸出,遭受重度心臟病,肝臟或腎臟功能障礙等);② 因前列腺增生引起的迫切性尿失禁;③ 無法合作進行診斷和治療程序者;④ 有出血傾向或患有凝血機制異常疾病;⑤ 暈針或無法接受或堅持針灸療法;⑥ 血壓低于100/70 mmHg;⑦ 在腦卒中發生之前就存在尿失禁問題。

剔除和脫落標準:① 治療期間因暈針﹑疼痛﹑恐懼等而自愿放棄治療者;② 在治療過程中,未經允許使用其他藥品或嘗試別的療法者;③ 在治療階段遭遇重大副作用以致無法持續治療者;④ 對治療不夠配合的病人。

1.3 方法

2組參與者均每天接受復健鍛煉:

(1) 飲水計劃: 日常攝水量控制在1 500 ~ 2 000 mL之間。在療程過程中應當盡量回避飲用具有促進排尿效果的液體[6]。

(2)膀胱康復訓練:① 教導病人管理小便過程的技術透過緊縮會陰部以及肛門區域的動作加強對小便過程的操縱;② 盆底肌訓練:引導病人努力擠壓并舉起會陰以及圍繞肛門的肌肉,并維持該姿勢10 s,接著放松,休息10 s,實施上述姿勢算作一輪鍛煉;每輪20 ~ 30次鍛煉構成一組,每天需進行3組。

(3)基礎康復訓練:關節靈活性練習肌肉力量提升練習,坐姿穩定性練習,以及站立﹑移動﹑行走等訓練。

試驗組于康復訓練基礎上給予“燒山火”針法:① 主要穴位被分為A 和B 兩個不同的治療計劃,這兩個計劃每周輪換使用:A 計劃涉及的穴位包括關元﹑氣海﹑中極﹑太溪;而B計劃則是針刺膀胱俞﹑命門﹑委中﹑腰陽關穴位;肺脾氣虛者加足三里﹑太淵;腎氣不足者加太沖;伴心腎虧虛者加神門;伴下焦蓄血者加血海。穴位具體操作:通過針灸手法刺激腰部的陽關與太溪穴位,針具與表皮形成直角進入;將陽關及太溪穴分作淺層﹑中層和深層三個處理區間,代表著天﹑人﹑地三個層次,施用逐步深入后稍作回退的手法;操作者需使用按壓并推動的技巧,并指導病人以鼻吸口呼的自然呼吸法,配合病人的呼出氣將針輕插至天部(即腧穴深度的1/3 上方區域),施術者采取緊壓緩提的手勢,連續九次之后,再進針至人部(即腧穴深度的中間1/3 區域),依舊遵循相同的手法進行;接著將針進至地部(即腧穴深度的下方1/3 區域),繼續執行相同步驟;隨著病人吸氣動作,操作者將針回提至天部,這樣一系列動作構成一個完整周期;如此重復數次施術(最多不超過三次),直至感受到針下有暖和感覺為止,在針留置15 min后再次進行一輪上述手法。命門﹑膀胱俞﹑委中﹑太淵﹑足三里﹑太沖﹑血海的針刺技巧依照2009 年由石學敏主編的《針灸學》中所述的操作程序進行以感應氣感為準則;關元﹑中極﹑氣海﹑膀胱俞﹑命門穴位加用灸法。每天進行一次一個周期包含5 d的活動后跟隨2 d的暫停,4 個周期為1 個療程,共2 個療程。

對照組于康復訓練基礎上給予傳統捻轉補法:操作中將銀針刺入足部太溪穴位,使針尖與表皮形成直角,深入約一寸。所謂旋轉刺激療法指的是在針具進入并感受到氣機后,運用拇指向前推﹑食指向后拉的手法,以較小的幅度﹑輕柔的力度和緩慢的頻率向左側旋轉針柄,直至產生適宜的針刺感覺。保留針具15 min后依照之前描述的步驟再執行一次。操作刺灸腰部的陽關穴位時將針尖與表皮垂直,形成90°,緩緩深入約一英寸。旋轉提拉的施針手法與太溪穴的補養方式相似。氣海﹑關元﹑中極﹑命門﹑膀胱俞﹑委中﹑太淵﹑足三里﹑神門﹑太沖﹑血海操作同試驗組。遵循每天一次的規律一個時段包括5 d,隨后該時段會有2 d的間歇期。4個周期為1個療程,共2個療程。

1.4 觀察指標

(1)一般項目資料及安全性指標:① 人口學資料:性別﹑年齡﹑職業等;② 基礎病情資料:腦卒中的部位原因﹑尿失禁的程度等;③ 血﹑尿﹑二便常規化驗;④ 心﹑肝﹑腎功能檢查;⑤ 心電圖﹑顱腦影像學檢查。

(2)療效指標:① 漏尿次數﹑排尿次數;② 尿后余量(Residual Volume,RUV)﹑泌尿系統貯存室體積;③ 排尿階段頂峰尿速(Maximum Flow Rate,Qmax)﹑充盈階段頂點膀胱壓力(Maximum Detrusor Pressure,Pdet.max)﹑ 達到最高尿速時的膀胱壓力(Detrusor Pressure of Maximum Flow,Pdet.Qmax)。

1.5 統計學分析

數據以平均值加減標準偏差()呈現。首先進行正態分布檢驗和同方差性檢驗。不同組別間的數據比較采用獨立樣本t檢測方法,組內數據比較用成對樣本t檢測。若出現方差異質性或數據不符合正態分布,采用非參數檢驗方法。頻數數據通過構成比例闡述,組別比較使用卡方檢驗法,檢驗水準設定為0.05。

2 結果

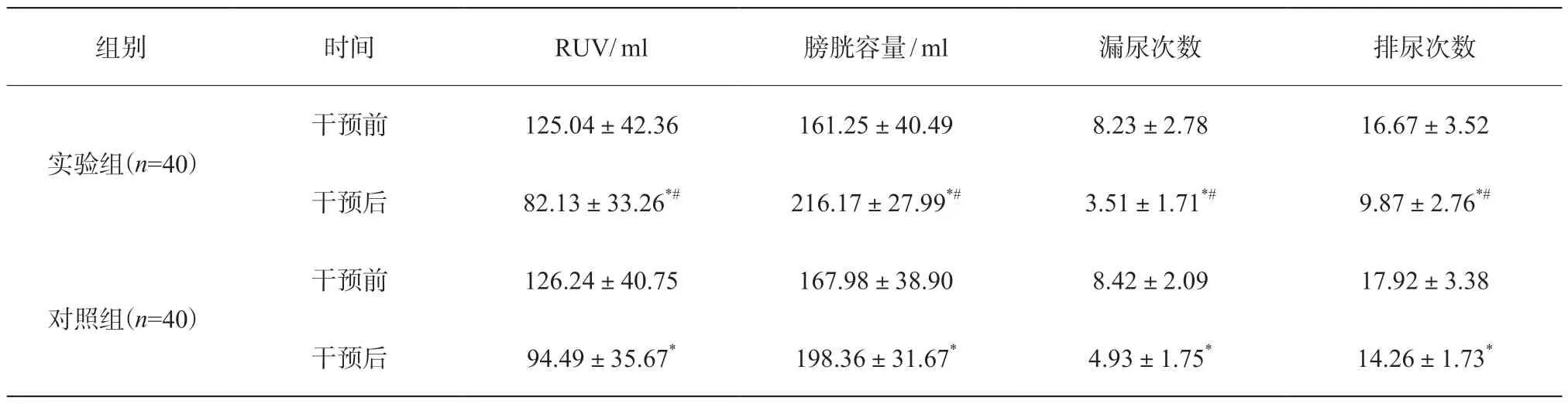

殘余尿量(RUV)﹑膀胱容量﹑漏尿次數﹑排尿次數比較2組受試者治療期間無嚴重不良反應,治療前后RUV﹑膀胱容量﹑漏尿次數﹑排尿次數比較,結果顯示干預后對照組與治療組相比差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組干預前后RUV﹑膀胱容量﹑漏尿和排尿次數比較()

表1 2組干預前后RUV﹑膀胱容量﹑漏尿和排尿次數比較()

【注】*:與治療前比較P<0.05,#:與對照組比較P<0.05。

組別時間RUV/ ml膀胱容量/ ml漏尿次數排尿次數實驗組(n=40)干預前125.04±42.36161.25±40.498.23±2.7816.67±3.52干預后82.13±33.26*#216.17±27.99*#3.51±1.71*#9.87±2.76*#對照組(n=40)干預前126.24±40.75167.98±38.908.42±2.0917.92±3.38干預后94.49±35.67*198.36±31.67*4.93±1.75*14.26±1.73*

Qmax﹑Pdet.max﹑Pdet.Qmax比較2組受試者治療前后Qmax﹑Pdet.max比較,結果顯示干預后治療組與對照組相比具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組治療前后Qmax﹑Pdet.max﹑Pdet.Qmax比較

3 討論

“燒山火”針法作為祖國傳統針灸方法之一,屬于復式熱補涼瀉手法之一[7],源于《內經》,明確見于《金針賦》[8],用于醫治“頑麻冷痹”,近年來用于肢體經絡病癥﹑心系病癥﹑肺系病癥﹑腎系及膀胱病癥等方面[9]。有研究發現針刺膀胱區附近穴位可以調節神經遞質的生成和分布,影響副交感神經的興奮性,調節逼尿肌的收縮功能[10];不同組織層面(如皮膚﹑肌肉組織﹑結締組織等)上針刺引發的神經傳遞物質釋放量以及神經刺激的強度存在差異[11-12]。但本研究仍存在較多的不足:① 觀察療效周期偏短,未報告病情隨訪結果,且樣本量較少,與評估存在一定偏差,希望今后進行更長周期﹑更大樣本量的研究;② 納入樣本腦卒中嚴重程度標準不一,可能對尿失禁癥狀恢復的進程產生差異較大。

綜上所述本探究揭示采用“燒山火”針法能夠顯著提升因缺血性腦卒中導致的運動性尿急癥狀,同時未觀察到重大負面效應,其臨床效果可靠,為未來的臨床實踐與實驗探索奠定了基礎。