學校教育數字化發展的現實審思:以智慧學校為例

張迪 聶竹明 王璐 施羽晗

基金項目: 2020年度安徽省哲學社會科學規劃項目“‘互聯網+促進教育精準扶貧的路徑與策略研究”(項目編號:AHSKY2020D120);2022年度安徽省高等學校科學研究項目“安徽省中小學智慧學校發展評估與應用研究”(項目編號:2022AH040035)

[摘? ?要] 智慧學校是學校教育數字化轉型的重要抓手,更是開辟智能時代未來學校發展的主要賽道。當前智慧學校出現的“效益產出不明顯”“教師技術疏離”等問題阻礙了學校教育數字化的有效推進。研究從校長在智慧學校建設與應用中扮演的重要角色出發,探索數字化在學校環境、教與學、管理等層面的現實應用。首先,研究采用未來三角法設計研討主題與過程,以獲取校長對智慧學校建設的歷史重力、當前推力以及未來拉力三個層面的感知。其次,研究基于扎根理論分析了96位中小學校長的訪談文本內容,剖析三種“力”的證據線索與范疇內涵。最后,基于校長的理性預見,研究提出未來學校教育數字化發展進路應聚焦于“數字場景與文化內容共同彰顯”的智慧環境、由“知識學習”通達“思維創新”的智慧教學、更加關注學生“個性化發展”的智慧學習以及“家—校—社”協同參與的智慧管理四個層面,從而以更具溫度的數字化驅動學校更好地發展。

[關鍵詞] 學校教育數字化; 智慧學校; 未來三角法; 未來學校; 智能技術

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 張迪(1997—),女,安徽宿州人。博士研究生,主要從事數字化教學理論與實踐研究。E-mail: dizhang010@qq.com。 聶竹明為通訊作者,E-mail:zmnie@126.com。

一、引? ?言

2023年,5月29日習近平總書記在中共中央政治局第五次集體學習時強調,“教育數字化是我國開辟教育發展新賽道和塑造教育發展新優勢的重要突破口”[1]。智慧學校是學校層面教育數字化轉型的重要抓手,更是開辟智能時代未來學校發展的主要賽道,意在通過數字技術與學校教育全方位深度融合,實現學校環境、教育應用、組織管理等全業務、全流程的數字化變革與創新[2]。近年來,國家及地方高度重視智慧學校建設工作,紛紛出臺相關建設標準與指導意見,但隨之而來的問題如“資金投入大,效益不明顯”“設備更新換代快,耗損嚴重”“教師認知負荷加劇,引發技術疏離感”“以技術找教學,導致教育價值偏離”等等。由此引發社會各界對“智慧學校何以走得更遠”“學校教育數字化如何轉型發展”等現實問題的審思。

校長作為學校數字化建設的頂層設計者與主要推動者,其所具備的感知力與革新力[3]、把控力和預見力[4]、前瞻力和敏捷行動力[5],將成為破解學校數字化發展困境的關鍵。因此,研究希望通過校長之間的對話與集體智慧,探索智慧學校建設的歷史重力、當前推力與未來拉力,為社會各界推動學校教育數字化的發展帶來堅實力量。

二、研究設計

研究團隊組織8個專家小組,面向A省16個地市10544所中小學進行大規模智慧學校評估調研,每組負責兩個地市的調研工作。研究組織了題為“尋智慧學校可持續發展之路,探索學校未來發展趨勢”校長專題訪談與研討會。

(一)研究對象

研究采用分層抽樣中的等數分配法,最終確定了A省96所中小學的校長為研究對象參與此次專題訪談,其中涵蓋城鎮學校64所(小學16所、初中16所、高中32所)、鄉村學校32所(小學16所、初中16所)。研究發現,所抽取的校長均是學校信息化建設的首席信息官,可見校長十分重視技術促進學校發展的變革力量。

(二)研究過程

研究采用未來學研究方法之未來三角法,為面向未來發展的智慧學校探索提供方向指引[6]。未來三角法由蘇哈爾·伊納亞圖拉(Sohail Inayatulla)于2002年提出:未來的可持續發展受到三種力量的綜合作用,即過去的重力(Weight)、現在的推力(Pushes)、未來的拉力(Pulls),需從三種力及其平衡關系進行探索[7]。其中“拉力”指促使人們思考未來不斷變化的新興因素或社會發展趨勢;“推力”指國家宏觀政策、遠景計劃以及社會經濟發展等因素對人們在解讀和實施政策中探索未來的推動作用;“重力”指限制新生事物發展的國家或地方歷史傳統、制度規范等保守性因素[8]。未來三角法遵循如下步驟:首先,明確未來研究的焦點問題、時間范圍等;其次,使用未來三角工具繪制發展關系,即從三種力對應問題的三個方面呈現核心觀點;最后,依據前兩個步驟的結果,將未來發展因素納入情境敘述與圖景構建中。

基于此,研究將訪談專題劃分為三大問題域,即智慧學校過去建設的阻力、當前持續建設與應用的推動力、未來發展的拉力。研討流程如下:(1)問題拋出與頭腦風暴:圍繞“智慧學校與傳統學校有何差異”“您是如何參與到智慧學校建設與應用過程中的”兩大問題暢所欲言。這一環節重在促進校長明確各自在智慧學校建設與應用中的角色擔當、感知學校的變化,為后續“三力”的討論作鋪墊。(2)過往重力與現實批判:圍繞“在部署智慧學校建設之初遇到哪些阻力”“智慧教學、學習、管理、生活等方面的應用中,哪些方面較為薄弱”兩大問題討論,這一過程重在回顧智慧學校在建設過程中所遇到的種種阻力,以及最為薄弱的環節。(3)當前推力與效益舉措:圍繞“當前推動智慧學校建設與發展的動力體現在哪些方面”“智慧學校應用效益如何”兩大問題討論,這一環節意在探討智慧學校建設各方面的推動力,以及目前為學校、教師、學生發展帶來的創新舉措與示范效益。(4)未來拉力與觀點辯證:圍繞“未來智慧學校發展受到哪些關鍵因素的影響”“面向未來學校發展的智慧學校將如何轉型升級”兩大問題討論,這一環節需要各位校長結合學校發展現狀,思考與辯證智能時代助推未來學校發展的關鍵因素,預期未來智慧學校的發展樣態。

(三)數據收集與處理

經受訪者同意,研究錄制專題訪談研討會16場,約38小時,經轉錄與人工校驗形成文本10萬余字,有效語句4157條。研究采用扎根理論方法,對原始文字材料進行開放編碼、軸心編碼和選擇性編碼,并預留300條語句用作理論飽和度檢驗。

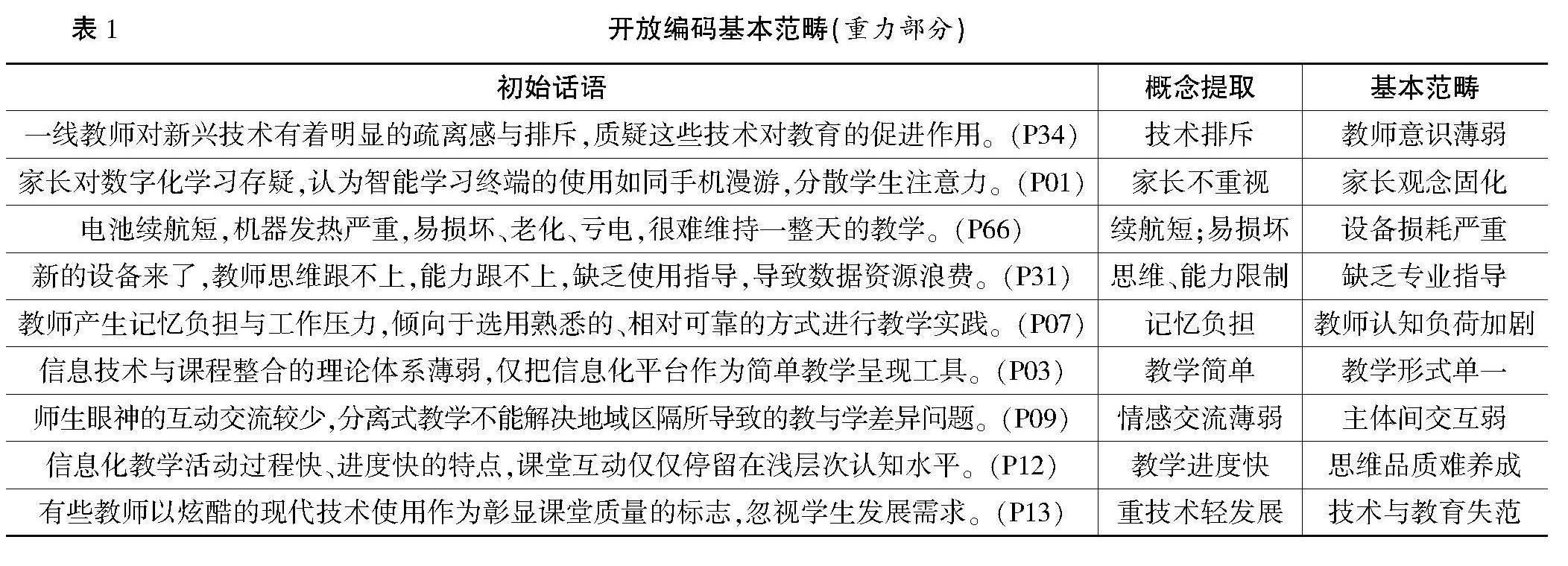

1. 開放編碼

研究由兩名研究者配合完成開放編碼,依據訪談主題提取受訪者想要表達的本意,遇到爭議內容共同商議決定。經多次修改商定,初步實現了概念范疇化,共提取91個概念,形成32個基本范疇,見表1。

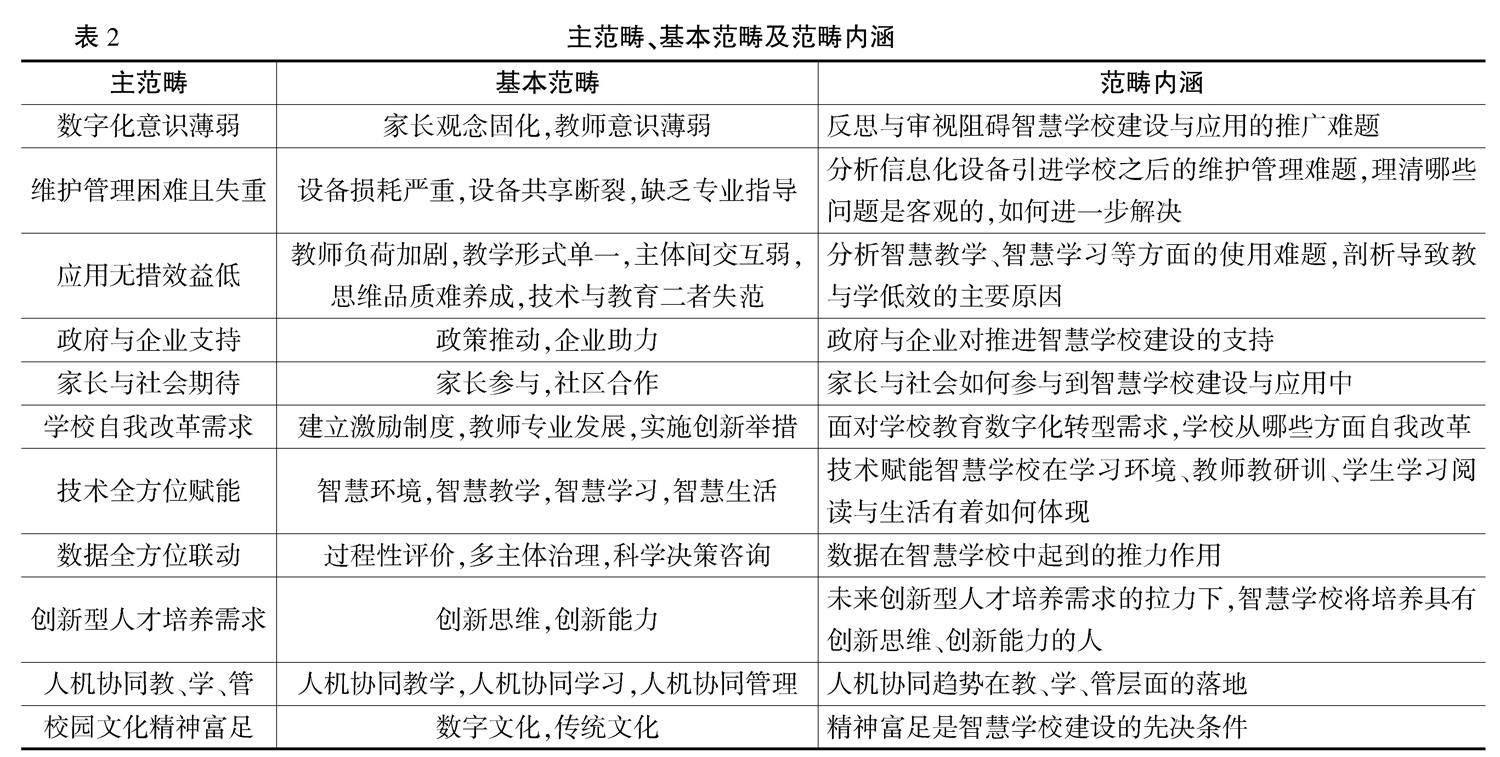

2. 軸心編碼

軸心編碼能夠建立概念范疇類屬之間的聯系,將語料中的各部分內容有機關聯。圍繞研究主題內容以及基本范疇之間的內在關系,從智慧學校建設重力、推力、拉力三個方面歸納出11個主范疇,見表2。

3. 選擇性編碼

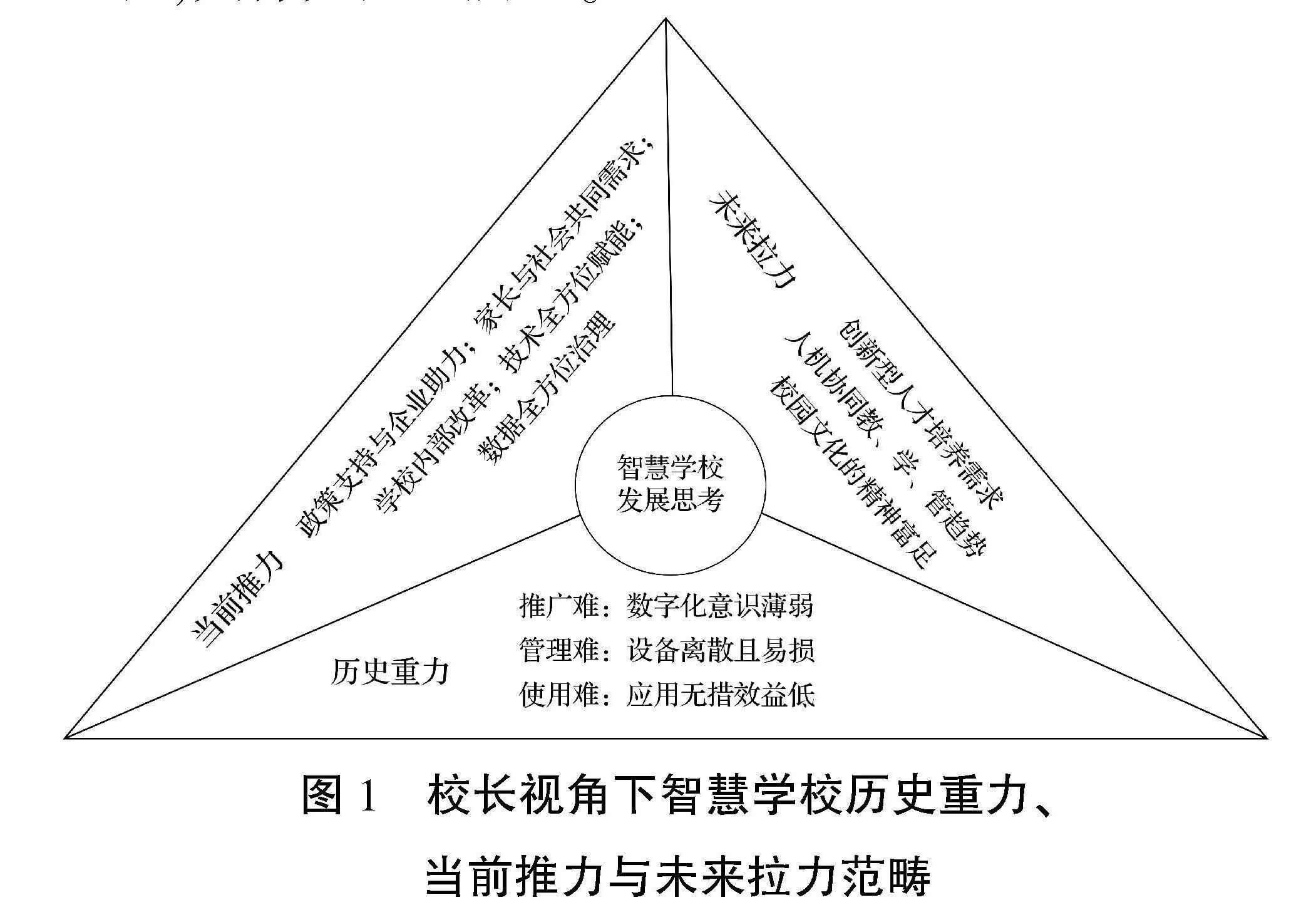

選擇性編碼的核心是明晰資料的故事主線。研究以反思智慧學校建設的過往重力為邏輯起點,以推動智慧學校的驅力為橋梁,以牽引智慧學校未來發展的拉力為線索,為理性預見的學校教育數字化發展尋找著力點。因此,研究將圍繞智慧學校發展“歷史重力→當前推力→未來拉力”這一故事主線,對研究對象所闡述的內容進行討論。

4. 理論飽和度檢驗

研究對300條預留初始語句進行理論飽和度檢測,結果未發現新的范疇與關系屬性,表明指標范疇在現有的數據材料基礎上,已經達到飽和狀態,滿足扎根理論構建的要求。

三、分析與討論

研究依據編碼結果,應用未來三角工具繪制智慧學校發展的三力線索,并將主范疇核心內容進行觀點呈現,具體如圖1所示。

圖1? ?校長視角下智慧學校歷史重力、

當前推力與未來拉力范疇

(一)歷史重力:智慧學校建設的過去阻礙

校長視角下,智慧學校建設中經歷“推廣難→維護難→使用難”三大阻力,從而引發了“智慧教與學”低效問題。

1. 數字化意識薄弱,以致推廣困難

數字化意識是數字化知識與技能提升、數字化應用的先決條件,更是智慧學校建設征程中的第一步。校長們普遍表示,學生家長、學校師生及管理者體現出程度較低的數字化意識。其一,家長對數字化學習觀念固化。“家長認為智能學習終端的使用如同手機漫游一樣,只會分散學生學習注意力,因此對孩子的數字化學習引導與監管力度不夠,甚至起到反向的阻礙作用”(P01)。其二,教師存在技術疏離感。“一線教師對新興技術有著明顯的疏離感與排斥,質疑這些技術對教育實踐、學生發展的促進作用,部分年長教師難以吸收新的教育技術技能,教師們總體上使用意識不強”(P34)。這種情況下,想說服、引導他們積極使用并不容易,因為意識薄弱意味著內生動力的缺失,將會影響“人”參與某種事情的積極性,從而產生心理上的“不愿”[9]。

2. 設備易損且孤立,引起維管失重

智能技術與高科技教育產品為學校教育帶來變革機會的同時,也面臨著設備管理與長期維護等方面的難題。首先,數字設備損耗嚴重,難以持續使用。如“電池續航短,機器發熱嚴重,易損壞、老化、虧電,使用過程中遇到卡頓、斷電等現象難以處理”(P66),這種情況下很難維持一整天的教學。其次,設備孤立不互聯,數據共享斷裂。“設備分批進入,技術標準與設備類型各不相同,各種軟件系統獨立不兼容,形成一個個信息孤島”(P23)。再者,學校缺乏維護專員,造成設備閑置與資源浪費。一是“缺少維管專員,當遇到技術障礙,解決起來效率就不是很高”(P31)、二是“缺少使用指導專員,新的設備來了,教師思維跟不上,能力跟不上,智能終端發揮不了應有價值,最終成了擺設”(P32)。誠然,再智能的信息化系統,若管理不及時,將會導致設備閑置,優質資源得不到整合利用,這就背離了技術賦能教育發展的初心。

3. 智慧應用無措,誘發教與學低效

技術發展的多樣化加劇了教學工具選擇與使用的復雜程度[10],師生面對炫酷的技術產品與海量信息選項無所適從,致使智慧教與學低效。第一,教師認知負荷加劇,依賴慣性選擇。“教師傾向于選用熟悉的、相對可靠的方式進行教學實踐,而將那些功能多元、方式多樣的智慧課堂技術與產品擱置”(P07)。第二,教師教學方式單一,缺乏數字化教學指導。由于教師的信息技術與課程整合理論體系薄弱,“部分教師只是把智慧平臺作為一個簡單的教學呈現工具,僅用來上傳作業、提問搶答、隨機點名等”(P03)。第三,情感交流缺失,主體間交互性弱。課堂上,師生與數字化設備交流頻繁,“師生眼神的互動交流較少,情感交流薄弱,忽視了教育主體間性的交流”(P09)。第四,教學進度快,思維品質難養成。“信息化教學體現出過程快、進度快的特點,課堂互動僅停留在淺層次認知水平,學生的思維品質也難以發生根本性的改變”(P12)。實際上,數字技術蘊含著追求“速度”的“基因”[11],但這種速度不意味著學生思考的加速,再好的智能工具在教學中應用,都需要留給學生充足的時間去架構新舊知識的關聯。第五,教育與技術二者失范,教育價值偏離。“有些教師注重以設備中炫酷的現代技術,來擴展傳統的教學方式,并作為彰顯課堂質量的標志,卻忽視了對學生發展的充分投入”(P13),究其原因是對“選擇何種技術促進教學”的認識存在缺失,出現了“以技術來找教學,而不是教學找技術”的本末倒置現象[12]。

(二)當前推力:智慧學校推進的現實探索

智慧學校建設中遭遇的困境并非相互獨立的個案問題,而是學校數字化發展要素相互作用、相互聯系的普遍難題。盡管阻力重重,但在“政府與企業助力、家長和社會參與、學校內部改革、技術賦能與數據治理”等多方合力的推動下,智慧學校建設步伐堅定。

1. 政府支持與企業助力

各國政府是推動學校發展與變革進程中的關鍵,決定著學校數字化發展目標與基礎設施落實。2022年,我國啟動智慧教育平臺的建設,“打通了國家、省、市、縣、校五位一體的資源互動、上線聯通機制,極大助力學校數字化教與學的資源可用性”(P10)。針對鄉鎮薄弱學校,政府開始加大資金投入與基礎設施建設保障,如“開展城鄉學校一對一幫扶、城鄉人才對接等項目,試點出成效,模式再推廣”(P11)、“加大智能設備與數字化資源的投入使用,爭取每個班級都建設智慧課堂”(P22)。其次,企業全方位助力學校解決數字化難題。在設備維護方面,“科大訊飛等企業提供數據安全保障、網絡維護以及設備常態化使用”(P19),這在一定程度上緩解了維管失重難題。在軟件兼容與資源擴容方面,“各平臺的兼容性、資源的精準度與多樣化,以及學科內容的匹配度逐漸提高”(P33)。在學生評價方面,“企業助力學校開展學生五育綜合橫向評價與過程性縱向評價,實現學生、家長、教師、管理者多終端即時評價,通過智繪五育成長畫像,挖掘學生多元智能”(P87)。總體來看,政府搭臺鋪路與企業技術支持,為加快智慧學校建設與應用推進發揮了頭雁效應。

2. 家長與社會共同參與

愛普斯坦的“重疊影響域”理論指出,學校、家庭和社會共同作用于學生的健康成長[13]。在這一理念下,理想的教育體系應當是教師、家長和社會相關成員共同加入學生的教育中。在政府與企業的帶動下,學校積極為智慧學校建設作內容宣傳,得到了家長和社區的主動參與合作。首先,建立家校協同育人機制。如建立“一紙家校共育電子清單,讓家長了解學校設置的成長目標,全面了解學生校內外活動情況”(P11)、“智慧平板讓學生帶回家使用,家長在家監督學生學習”(P18)、“設立家庭教育網站,制定家長行動計劃,開展家長沙龍研討、家庭教育宣講專欄,通過打開‘校門,聯通‘家門,讓教師指導家庭,讓家長助力學校”(P65)。其次,校社合作意識不斷增強。學校與社區之間建立了緊密合作制度,通過學生進社區、社區進學校開展活動,如“社會公益勞動”“傳統文化宣傳”“科技館展覽”“職業體驗”“環保宣傳”等活動。可見,家庭和社會的積極參與,讓學生的成長多了一把衡量的尺子。

3. 學校自我改革的需求

學校是具有適應社會發展和自我改革能力的機構[14],人工智能進學校催生了學校多方自我改革的內生需求。第一,建立激勵制度。“學校鼓勵教師每學期至少開展一次智慧課堂公開課,將智慧教學公開課、教師信息化教學獲獎等作為年度考核與職稱評定的參考標準”(P03)。第二,加強師資培養。“學校重點培養各學科‘種子教師,通過‘以點帶面,破解信息化教學難點,形成教師專業發展共同體”(P08),同時“邀請教育專家與技術專家把脈問診,通過“專家引領、教師集中培訓、校內外教研活動等多種方式交流研討”(P19)。第三,多項創新舉措并行。一是建立教研網絡交流群,“各學科均組建信息化專業團隊網絡交流群,教師在群中交流困惑,相互借鑒”(P11)。二是開展智慧教研,形成了“依托任務包、創設多場景、實現個性化教學探索的新思路”(P69)。三是一對一城鄉校際幫扶,“城鎮學校優秀的教師定期去鄉鎮學校上課,或與鄉村學校共上一堂課”(P80)。四是與高校人工智能專業團隊合作,如“邀請人工智能學科專業人才指導學生參與創客大賽、機器人大賽、建模航模等競賽”(P18)。學校多方面的自我改革是學校數字化發展的原動力,增加了學校全體成員共建智慧學校的自信心。

4. 技術全方位賦能

技術變革教育存在著“空間訂造”“知識生產”“角色補充”等多種導向[11]。技術首先賦予網絡學習空間的改善。“學校5G網絡全覆蓋,建有數字廣播系統、會議系統、監控安防系統”(P89)、“學校建有虛擬現實與創客空間、信息化美育空間、體育空間、勞動實踐基地”(P41)。其次,智慧教學實現常態化。一是數字化資源為教師賦能減負。“智慧教育平臺提供了電子課件、動畫、視頻等優質教學資源,教師根據教學進度選擇性地整合利用,開展項目式、跨學科等主題教學”。(P44)二是智能診斷性測評系統助力個性化教學。“學生當堂完成測評,通過縱橫比較分析,進行準精分層再輔導、個性化作業推動與布置。”(P19)如此,學生已掌握的知識不用重復練習,教師教得更明確,學生練得更精準。三是視頻教學輔助課本場景再現。“語文課本中的‘黃河頌‘安塞腰鼓難以描繪,而智慧課堂平臺上提供的視頻,讓師生身臨其境,感受深刻。”(P56)四是作品展示手段多樣化。“作業提交形式,包括音視頻錄制、圖片打卡等”(P11),極大地調動了學生的積極性。再者,智慧學習層面,課堂活動多元化,提高了學生參與度。如“朗讀測評、生字接龍、搶答計分、同伴PK、頭腦風暴等環節,激發學生學習興趣”(P70)、“物理課堂上,通過視頻觀看物理現象,知識點呈現更具象,學生感知更深刻”(P08)。最后,智慧生活層面。一是助力學生智慧閱讀。“學校建有開放書吧,圖書系統中記錄學生借閱時間、閱讀時長等數據,了解學生閱讀偏好,并將其推送給家長”(P09)。二是立足于學生綜合發展,建設社團活動。如“開設無人機班、編程班、數繪畫班等”(P89)。三是注重校園文化建設。“學校建設自己的網站、公眾號、心理健康平臺、家校互通,且每周推送學校特色活動”(P77)。綜上所述,技術賦能智慧學校環境、教學、學習以及生活方面產生了多項應用效益。

5. 數據全過程聯動

數據要素已被增設為繼土地、勞動力、資本、技術之后的第五大生產要素[15]。伴隨學校數字化建設與發展,學校教育數據不斷豐富,實現了多場景、多部門、全流程的業務聯動。第一,教與學數據實時采集,助力學生過程性評價與教師發展性評價。多所學校“建設學生成長檔案系統,記錄了學生基本信息、同伴研討數據、師生交互數據等”(P03),同時“建構了教師發展性評價分析模型,對教學數據可視化與再分析,科學表征課堂真實教學情況”(P17)。第二,大數據平臺助力學校多主體參與治理。“學校建立與上級教育部門互聯的大數據平臺,學校工作組織由單一管理走向多元治理,學校治理自動化、流程化的實現,降低了學校煩瑣的工作量”(P92)。第三,大數據服務體系助力學校科學決策。企業技術支持下,“學校形成數字地圖和駕駛艙,為管理者科學決策提供依據”(P33),實現了“不僅用數據說話、數據管理,更突出了數據決策、數據服務的應用優勢”(P17)。可見,數據助力智慧學校在教與學評價、學校治理與決策等方面彰顯著解釋、診斷、決策等多重價值。

(三)未來拉力:智慧學校發展的驅動因素

校長預見下,未來學校的發展將受到創新型人才培養需求、人機協同趨勢以及校園文化精神建設三方面的同向拉力。

1. 創新型人才培養訴求

未來國際競爭是人才的競爭,尤其是以創新型人才作為新時代人才強國戰略的重要支撐[16]。學校教育擔負著人才培養的重要使命,校長對未來創新型人才的培養具有鮮明的感知。如“當今世界是技術與創新驅動的知識社會,學校需要培養具有創新能力的創新型人才,以更好地適應快速變化的社會”(P19)、“學校不僅要培養學生的知識技能與素養,更要為學生的創新思維、創新能力發展創造條件”(P26)。數字技術助力學校發展的價值在于“利用數字工具增強學生的創造力和溝通能力”[17]。生成式人工智能撲面而來,更加印證國家、社會以及學校需要儲備適應變化社會的人才。技術賦能下,學校開展的項目式學習、跨學科學習、創客教育等,為創新型人才培養模式開創了堅實的基礎與良好的條件。

2. 人機協同教、學、管趨勢

人機協同是指人與技術建立協作關系、協同發展的過程,或指人借助技術與世界交互、認識世界[18]。2017年,《國務院關于印發新一代人工智能發展規劃的通知》指出,人工智能加速發展,呈現出深度學習、人機協同等特征。于學校而言,主要體現在人機協同教學、人機協同學習以及人機協同管理三大方面。首先,在人機協同教學方面,“智能評閱系統與智能導師系統的使用,在某種程度上變革了傳統教學設計流程與范式,大大擴展了教師教學實踐活動的邊界”(P54)。其次,在人機協同學習方面,“自適應學習系統以及學習機器人助力學生開展知識導學、互動對話、自我測試、錯題管理、錯題講解、考題推送等學習活動”(P13),學生的主體性得到較好的彰顯。最后,在人機協同管理方面,“融大數據、物聯網技術于一體的智能管理終端,一方面能夠幫助學校管理一些重復性工作,另一方面提供更為精確的決策支持,提高學校組織管理與數據治理的應用便捷性”(P46)。人機協同不僅是教師與教師之間、教師與學生之間、師生與知識之間的協作,更容納了師生與機器之間的協作,彰顯出“人類智能”與“機器智能”良好并存的二元實踐主體態勢。

3. 校園文化精神的富足

技術與文化是人類智識的顯性表達,更是智慧學校的“一體兩面”[19]。技術支持智慧學校的底層設計,實現了數字化校園面貌的建設,文化則決定著學校建設的應用場景與價值導向。在這一點上,校長們達成了高度的共識,認為校園文化是師生精神富足的先決條件。如“校園文化是長期積淀下來的瑰寶,是學生文化知識提升與文化素質養成的良好環境”(P13)、“讓傳統文化與數字技術創意融合發展,通過技術賦能傳統文化之美的再感受、再體驗與再創造”(P17)。多數學校融合地方文化特色,開設如“多彩德育”“魚燈制作”“竹編工藝”“機器人科學小實驗”(P13)等社團文化活動等,并通過學校公眾號、家校共育平臺等數字化平臺進行宣傳。2023年6月,習近平總書記在文化傳承發展座談會上深刻指出:“在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明,是我們在新時代新的文化使命”[20]。在數字化充斥的時代,社會公眾對精神文明的需求越來越高,尤其是對文化藝術的需求不斷增加,學校要以更加積極、開放的心態,融技術文化與傳統文化于一體,為學生全面發展作好堅實鋪墊。

四、結? ?語

智慧學校并非一個時尚的概念,而是人類對未來學校的探索與創新[21]。基于校長的理性預見,研究圍繞智慧學校環境、教與學、管理等層面,提出學校教育數字化未來發展進路:其一,在智慧環境方面,彰顯數字場景與文化內容的共同價值。數字技術是文化演化鏈條的技術支撐,文化內容解碼每個數字場景的育人基因,二者的有機融合是激發學生的科學思維、創新能力、審美素養、文化藝術的無限動能。其二,在智慧教學方面,促進學生由“知識學習”通達“思維創新”。借助智能環境打造基于合作學習的活動體驗、基于虛實場景的具身體驗、基于創客空間的生成體驗,將抽象知識具象化,讓學生在情境中發生知識建構,由知識通達思維。其三,在智慧學習方面,更加關注學生的個性化發展。基于智能系統,建立學習者個體數據庫,繪制學習者數字畫像,為持續的個性化學習提供技術支持、資源保障、實時服務以及量化的數據支持。其四,在智慧管理方面,構建“家—校—社”協同治理體系。使家長與社會參與學校教育設計、建設與管理過程,實現教育過程共商、學校基礎設施共建、教育數據資源共享、學校治理共筑,形成共生共長、協同育人的新格局。

[參考文獻]

[1] 新華社.習近平主持中央政治局第五次集體學習并發表重要講話[EB/OL].(2023-05-29)[2023-12-07].https://www.gov.cn/govweb/yaowen/liebiao/202305/content_6883632.htm.

[2] 聶竹明,張迪.基于教育數字化轉型要素的智慧學校評估指標體系構建[J].現代遠程教育研究,2024,36(1):73-83,112.

[3] CHANG I H. The effect of principals' technological leadership on teachers' technological literacy and teaching effectiveness in Taiwan residents elementary schools[J]. Journal of educational technology & society, 2012,15(2):328-340.

[4] 楊鑫,茍睿,解月光.校長數據領導力:落實國家教育數字化戰略的關鍵能力[J].中國電化教育,2023(5):65-73.

[5] 周釜宇,康曉宇,張立國,等.當代中小學校長領導力的發展研究[J].中國電化教育,2023(6):75-82,97.

[6] 孔蘇,于金申.未來學校研究的本體審視與方法追問[J].電化教育研究,2023,44(10):24-31.

[7] FERGNANI A. Futures triangle 2.0: integrating the futures triangle with scenario planning[J]. Forsight,2022,22(2):178-188.

[8] 戴孟,于金申,戴逸帆,等.運用未來學方法探索中國未來學校的實踐研究——以“未來學校研究”項目組的工作坊學習實踐為例[J].基礎教育,2022,19(4):84-99.

[9] 張靖,郭炯.農村中小學教師數字素養提升:價值意蘊、現實困境及策略探析[J].電化教育研究,2023,44(8):122-128.

[10] 金波,楊鵬,添志鵬,等.大數據時代檔案數據生態平衡與調適[J].圖書情報知識,2023,40(1):13-22.

[11] 劉革平,秦渝超.以“共鳴”求“共生”:數字化轉型境遇下教師的發展取徑與境界追求[J].電化教育研究,2023,44(9):114-121.

[12] 李芒,楊宇軒.論教育技術中的“卡脖子”技術[J].電化教育研究,2023,44(10):5-10.

[13] EPSTEIN J L. School-family-community partnerships: caring for the children we share[J]. PhiDelta kappan,2010,92(3):81-96.

[14] 李碩豪,陶威.我國高等教育改革歷程回顧與建議[J].現代教育管理,2017(3):1-9.

[15] 白永秀,李嘉雯,王澤潤.數據要素:特征、作用機理與高質量發展[J].電子政務,2022(6):23-36.

[16] 劉偉.基于人才強國戰略的高等院校創新型人才培養路徑選擇[J].現代教育管理,2023(10):82-93.

[17] 聯合國教育、科學及文化組織.一起重新構想我們的未來[M].北京: 教育科學出版社,2022:48.

[18] 郝祥軍,顧小清,張天琦,等.人機協同學習:實踐模式與發展路向[J].開放教育研究,2022,28(4):31-41.

[19] 李政濤.“未來學校”,是什么樣的學校?[J].基礎教育,2021,18(1):1.

[20] 習近平在文化傳承發展座談會上強調擔負起新的文化使命努力建設中華民族現代文明[J].中國廣播電視學刊,2023(7):1-2.

[21] 楊欣.AI時代的未來學校:機遇、形態與特征[J].中國電化教育,2021(2):36-42,67.

Realistic Reflection on Digital Development of School Education:

Taking Smart School as An Example

ZHANG Di,? NIE Zhuming,? WANG Lu,? SHI Yuhan

(School of Education Science, Anhui Normal University, Wuhu Anhui 241000)

[Abstract] Smart school is an important lever for digital transformation of school education, and it is also the main track for the future development of schools in the intelligent era. The current problems such as "unclear efficiency outputs" and "teachers' technological alienation" in smart schools hinder the effective promotion of digitalization of school education. Starting from the important role played by principals in the construction and application of smart schools, this study explores the practical application of digitalization in school environment, teaching and learning, and management. Firstly, the study adopts the future triangle method to design the discussion theme and process, so as to obtain the principal's perceptions of the three dimensions of historical gravity, current push, and future pull of smart school construction. Secondly, based on the grounded theory, the study analyzes the interviews of 96 primary and secondary school principals, and analyzes the evidence clues and category connotations of the three "forces". Finally, based on the principals' rational foresight, this paper proposes that the digital development of school education in the future should focus on four aspects to drive better development of the school with digitization: a smart environment where "digital scenes and cultural content are jointly manifested", a smart teaching where "knowledge learning" leads to "thinking innovation", a smart learning that pays more attention to students' "personalized development", and an intelligent management where "homes, schools and communities" cooperatively participate.

[Keywords] Digitalization of School Education; Smart School; Future Triangle Method; Future School; Intelligent Technology