在線醫療咨詢會話的情感模式與話語策略研究

王琴 彭偉強

[摘要] 在線醫療咨詢是后疫情時代世界各國關注的熱點話題。本文借鑒系統功能語言學的及物性和評價理論、修辭論辯理論和話語行為分析框架,爬取www. haodf. com互聯網醫療網站上的醫患會話自建小型語料庫,考察語料中情感詞匯的語義類型分布,比較醫患雙方消極情感的經驗意義建構差異;描述、分析和闡釋OMC醫患情感互動過程,并分析“年度好大夫”回應患者消極情感的話語策略。本研究將有助于推動構建OMC話語治理體系,為提升遠程醫療服務人員的人際溝通能力和醫學人文素養提供實踐指導。

[關鍵詞] 在線醫療咨詢;系統功能語言學;修辭論辯;話語行為;情感模式;勸說策略

[中圖分類號] H030? [文獻標識碼] A? [文獻編號] 1002-2643(2024)02-0035-14

Exploring the Affect Pattern and Discursive Strategies of Doctor-PatientInteraction in Online Medical Consultation

WANG? Qin1 PENG Weiqiang2

(1. Foreign Language School, Foshan Open University, Foshan 528000, China;2. School of Foreign Languages, Guangdong Open University, Guangzhou 510091, China)

Abstract: Online Medical Consultation(OMC) aroused widespread discussions in the post-pandemic era. Drawing on the Transitivity and Appraisal theories from SFL,? Rhetorical Argument theory and discursive-pragmatic analytic framework, the present study apply the corpus-assisted approach to analyze the semantic distribution of affect lexicon, make an comparison between doctor and patients different ways of construing negative affect; in addition it endeavors to describe the affect interaction process, analyze and interpret how patients expressed negative affect and what discursive strategies doctors adopted to eliminate the patients negative affect and persuade them from falling into the shade of negative emotions. It is expected that the present study will shed light on the discursive governance of OMC discursive practice, providing useful guidance for improving the communicative competence and medical humanities of OMC practitioners.

Key words: Online Medical Consultation; SFL; rhetorical argument; discursive act; affect pattern; persuasive strategies

1.引言

自2020年全球新冠肺炎疫情暴發以來,醫療資源短缺、應急醫療服務供給不足等問題,成為全球共同面臨的嚴峻挑戰。“遠程醫療”“互聯網醫院”迅速成為后疫情時代國際社會關注的熱點話題。

在線醫療咨詢(Online Medical Consultations, 以下簡稱“OMC”)不僅包括給予信息或建議的過程,還包括診斷、治療建議和處方等醫療議程(Al-Mahdi,2015)。文獻計量分析顯示,近三年國際刊物發表中以“在線健康群體、社交媒體、心理健康、情感和滿意度”等作為主題詞突現的相關研究呈井噴式增長(Lu et al., 2022)。

醫學人文這一跨學科前沿領域的興起,意味著人類“既需要從醫學角度來思考人文學科問題,更應從人文學科的視角來考察醫學現象和人體健康狀況”(王寧,2022:57)。數字時代社交媒體平臺的迅猛發展催生了后現代話語分析研究的情感轉向,OMC醫患互動中的情感話題成為不同領域學者們關注的熱點(Chen et al., 2020;Kessler & Schimidt, 2021;Pounds et al., 2018;Tseng & zhang, 2022;Zhang, 2021;2022)。現有文獻大多從心理學、語用學的視角切入,例如,Kessler & Schimidt (2021)運用心理學的情緒管理和情緒調節理論,分析OMC話語的情感表達和健康敘事之間的關系;Tseng & Zhang(2022)嘗試從認知語用學視角考察臺灣地區OMC話語中概念借代和情感意義的關系。Pounds (2018) 基于共情交際核心構成維度的分析框架,考察社交平臺Facebook上糖尿病患者社團(以下簡稱“OSG”)論壇中的共情表達,分析非實時互動環境下共情表達方式及效果。

已有研究大部分聚焦西方語境下的OMC醫患交際,而對于中國語境下OMC醫患互動話語實踐和話語策略的探討方興未艾(Mao & Zhao, 2019;Mao & Zhao, 2020;Wei & Mao, 2023;Zhao & Mao, 2021;Zhang, 2021, 2022)。Zhang (2022) 采用后現代主義話語分析范式,考察中國語境下OMC醫患交際中的話語實踐和情感實踐,歸納和提煉了四種共情交際的序列模式。然而,這類研究普遍缺乏宏觀語言學理論的指導,缺乏從微觀詞匯語法層面的描寫和定量數據的佐證,對OMC情感話語實踐的動態過程的概括性分析和闡釋略顯不足。

鑒于此,本文以系統功能語言學的及物性和評價理論、修辭論辯理論為指導,爬取“好大夫”網站(www.haodf.com)OMC醫患會話自建語料庫,運用語料庫工具#Lancs Box 6.0分析情感語義類型分布和經驗意義建構;借鑒情感話語行為分析框架,描述醫患情感互動過程;歸納醫生回應患者消極情感的勸說策略,希冀為推動OMC的跨學科融合研究做出有益嘗試。本研究旨在回答以下問題。

1) 不同語義類型的情感詞匯是如何分布的?

2) OMC醫患會話的情感互動過程是如何展開的?

3) “年度好大夫”使用哪些話語策略回應患者的消極情感?

2.理論基礎

2.1 系統功能語言學的及物性和評價系統

Halliday(2008)指出,語言是生產和交流意義的意義潛勢系統,語義系統具有三大“元功能”,即概念功能、人際功能和語篇功能。語言不僅被動地反映客觀世界,而且還主動建構現實。及物性系統,是識解人類經驗的概念功能子系統之一,它將世界經驗識解為不同過程類型,可分為物質過程、心理過程、關系過程、行為過程、存在過程和言語過程六類(Halliday,2014:213)。說話人對過程類型和參與者角色的選擇,反映說話人建構世界的方式。

Martin & White (2008) 將評價系統視為在語篇語義層表達人際意義的三大語義系統之一,其他兩個是協商系統和參與系統。評價系統可分為態度、介入和級差三個相互作用的子系統,囿于篇幅所限,介入和級差系統此處暫不討論。態度子系統包含情感、判斷和鑒賞三類,情感涉及人們正面或者負面的情緒反應;判斷是倫理性的,即人們對行為的評估;鑒賞是美學性的,即對事物或現象的評估。判斷和鑒賞是體制化的情感,情感在態度子系統中處于核心地位(Martin & White,2008:35)。

Martin & White (2008) 從語義范疇和觸發物兩個維度將情感劃分為真實情感和非真實情感。真實情感的觸發物為真實世界中的人、事物、事件或者現象等客觀體驗,大致可細分為三類:與心理狀態相關的“幸福或不幸福”,與社會生態健康相關的“安全或不安全”(in/security),與目標達成相關的“滿意或者不滿意”;非真實情感源于主觀想象或者個體的心理活動,主要指“愿意或者不愿意”(dis/inclination)。

2.2 修辭論辯理論

西方哲學之父Aristotle主張,修辭論辯是說服聽眾接受某一觀點的論辯,旨在最大限度地說服他人相信命題的合理性,使聽眾與演講者的思想達到統一,并促使其采取某種特定行動。修辭論辯使用三種常用的說服論證手段:訴諸理性或邏輯 (logos)、訴諸情感 (pathos)、訴諸人格或可信度(ethos)。具體而言,訴諸理性指說話人使用演繹推理或是邏輯論證的方法,尋求受眾的理解和觀點認同;訴諸情感,即說話人通過操控他人的情緒和情感實現勸說目的。18世紀蘇格蘭修辭學家Campell強調情感在勸說過程中的重要作用,他認為“真正意義上的勸說一定要能夠打動聽眾,在心理上激發受眾的情感共鳴”(Corbett, 1965:86)。 Aristotle、 Ciero以及Quintilian等西方古典修辭學家都非常重視說話人或是演講者的個人道德品質,認為人格和道德品質是最有效的說服受眾的論證手段,演講者要讓受眾感受到他的人格魅力和精神品質。

2.3 話語行為分析框架

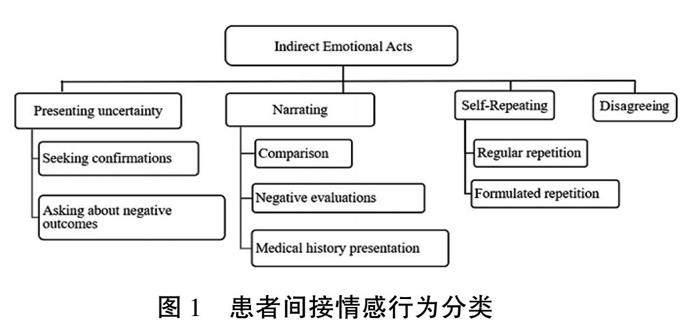

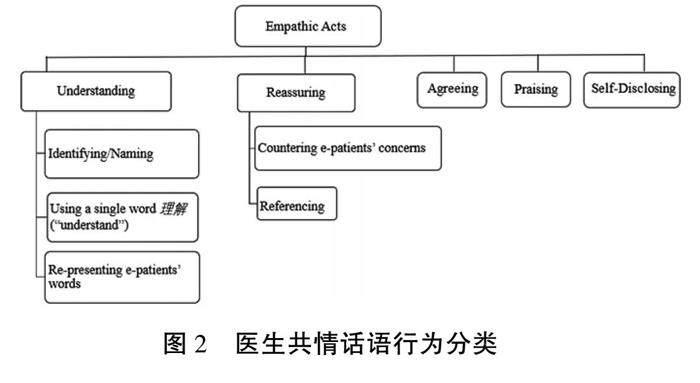

Austin (1962)認為“說話就是做事”,即“言中有行”。他將言語行為分為言說行為、施事行為和取效行為。Searl(1976) 繼承和批判借鑒了Austin的日常語言哲學分析理論和方法,將施事行為重新劃分為斷言、指令、承諾、表態和宣告五類言語行為。Zhang(2022) 指出,在OMC交際過程中,醫患關于情感的表達和回應行為都可視為表態類言語行為,即表達說話人對自己或周圍世界的心理感受,心理狀態、態度和情感,是具有情感表達語義功能的話語行為。譬如,醫生或患者的提問,在命題層面可以被視為尋求未知信息;然而,在話語語用層面就表現為情感宣泄或者共情交際。本文第四部分將采納Zhang(2022)情感話語行為分析框架和標注方式(如圖1、2),對語料中的情感互動過程和互動模式加以描述和闡釋。

3.研究方法

3.1語料來源

本研究運用Python從“好大夫”(www.haodf.com)互聯網醫療網站上爬取2019年1月—2020年12月在線醫療咨詢的醫患會話數據1393例,自建OMC 語料庫(以下簡稱 “OC”)。在線問診的醫生分別來自內科、外科、婦產科、兒科、心理精神科、內分泌科、耳鼻喉科和中醫科等十幾個不同科室,語料來源覆蓋全國二十多個省份、近千所不同醫療級別的醫院。

3.2 數據分析

本研究采用定量與定性分析結合的混合式研究方法。本研究參照Martin & White (2008) 提出的情感語義范疇分類框架,確定對應的漢語情感表達詞匯為“檢索項”,對自建語料庫OC進行逐一檢索;運用#Lancs Box 6.0軟件自載的KWIC、GraphColl功能模塊,對情感詞匯所在的索引行和情感詞匯的高頻搭配詞網絡進行分析,并結合小句的及物性、情感詞匯在小句中充當的功能成分,考察情感詞匯的語義類型、使用頻次和詞匯語法特征。

話語策略的考察采用自下而上的質性文本分析方法,隨機抽取得分不低于4.7分(滿分5分),且榮獲“年度好大夫”稱號的醫生問診記錄100份,參考修辭勸說理論關于三種勸說論證手段的分類,對抽樣文本中醫生回應患者消極情感的話語策略進行分析闡釋,歸納具有共性特征的勸說策略。

4.研究結果分析

4.1 情感詞匯語義分析

由表1可知,OC語料庫中的情感詞匯以表達消極語義為主,約占情感詞匯總數的91.9%;積極語義情感詞匯呈零星分布,僅占情感詞匯總數的8.1%。情感語義次范疇在OC語料庫中檢索到的標準頻次及占比,按照由高到低的順序依次排列為:disinclination>insecurity>unhappiness>security>happiness>satisfaction。

表2顯示,“不愿意”(disinclination 37.6%)“不安全”(insecurity 31.7%)和“不快樂”(unhappiness 22.6%)三類消極情感的占比位居前三,而表示積極情感的語義范疇,如“安全”(security 6.7%)“快樂”(happiness 1.1%)的占比遠遠低于其對應的消極語義占比,語料中沒有發現“不滿意”(dissatisfaction)和“愿意”(inclination)的相關詞項。

4.2 消極情感小句的及物性分析

鑒于積極情感詞匯占比低,下面僅討論消極情感小句的及物性。借助#Lancs Box 6.0 語料庫分析軟件,結合上下文語境對情感詞匯的索引行所在的小句及物性過程進行分析。結果顯示,消極情感小句及物性的過程類型以心理過程和關系過程為主,物質過程零星分布。情感詞匯在小句中充當的功能成分主要包括屬性(Attribute)、過程(Process)、行為者(Actor)、目標(Goal)和修飾語(Epithet)。囿于篇幅所限,下面僅以標準頻次居中的“焦慮”一詞為例加以舉例說明:

1) 患:已經焦慮了大半年。 (Process)

2) 患:如何調整這焦慮? (Goal)

3) 患:是的,焦慮導致失眠,消瘦。 (Actor)

4) 醫:你有點太焦慮了! (Attribute)

5) 醫:你有可能有胃食道反流,但是這個被你的焦慮給放大了。 (Thing of NP—Actor)

6) 醫:很害怕焦慮的病人。 (Epithet)

上例中1)至3)句中,“焦慮”分別充當了心理過程小句的“過程”成分、物質過程小句的“目標”成分、物質過程小句的“行為者”成分,患者將“焦慮”這一表達“不安全”消極語義的情感建構為“可持續的心理過程或狀態”“可通過人的主觀努力而改變的抽象目標”,以及“可能引發生理不適反應的行為者”;相比之下,在例4)的醫方話語中,醫生將“焦慮”建構為關系過程的“屬性”,患者則充當載體成分;例5)中,“焦慮”充當物質過程的“行為者”,名詞詞組的“事物”主體成分,且“焦慮”被建構為患者的“所有物”;在例6)中,“焦慮”被重新建構為心理過程的“現象”的名詞詞組的修飾成分,醫方是感知者,患者則是充當感知對象的“現象”。

可見,醫方在線上診療會話中不僅關注患者身體健康狀況,還提醒患者關注消極情感對身體健康的影響,幫助患者意識到“不安全”情感帶來的危害和后果,以及這種消極情感的“可逆性”和“施為性”,使其在認知和情感層面重新以科學的態度認識疾病。

選擇“GraphColl”功能模塊考察“焦慮”一詞與高頻搭配詞在OC語料庫中的語境共現情況。考慮到OMC醫患會話語篇的小句長度篇幅受限,我們將左右跨距設置為3,搭配詞頻率的門欄值(Threshhold)設為5。搭配詞共現網絡分析表明,“焦慮”左側的搭配強度最高的詞語分別是“緊張(1.33)、過度(0.92)、避免(0.73)”,右側搭配強度由高到低依次為“情緒(0.85)、抑郁(0.57)、狀態(0.55)、新冠(0.45)、引起(0.36)、導致(0.33)”。

醫方和患者話語皆涉及“焦慮”的屬性判斷(如“情緒、狀態”等名詞);患者話題聚焦“焦慮”的癥狀表現(例如“失眠、抑郁”)和焦慮對象(如“新冠”等名詞化短語),主要出現在病情描述和病史的敘事話語中;相比之下,醫方話語涉及的話題范圍較廣,包括“焦慮”的程度判斷(如“過度、過于”等環境成分)、后果和影響(如“引起、導致、造成、影響”等物質過程動詞)、應對措施等(如“避免”等主動施為動詞),分別對應病情診斷、治療方案和預防保健建議等醫療議程。

4.3 情感互動模式分析

OMC醫患情感互動模式大致分為兩類:一類是單鏈互動;另一類是多鏈組合互動,后者又可細分為:不同互動類型交替組合和同一互動類型反復組合。下面將引用語料中的真實交際案例加以詳細闡釋。

4.3.1 單鏈互動

單鏈互動是指在一個完整的交際活動中,患者的情感表達言語行為(Patients Emotional Act, 簡稱“PEA”)和醫方的共情言語行為(Doctors Empathic Act,簡稱“DEA”)之間只有一次互動發生(如案例1),或是PEA與DEA兩者只出現其一(如案例2),單鏈互動的個案在語料中并不常見。

案例1(ID:536)

醫:感謝您的信任,病情資料我已詳細閱讀。根據您現有的資料,建議:去醫院檢查。

醫:有低熱務必去醫院查血常規,C反應蛋白,呼吸九聯檢,甲流乙流,胸部CT,如果胸部CT發現感染灶。做核酸檢測。別在家亂吃藥。現在多地宣布藥房停售感冒退熱藥,就是防掩蓋病情。

患:我之前一天熬夜到很晚,第二天就全身乏力發燒,但是沒有出現干咳的癥狀。

醫:發熱要去醫院檢查一下。

患:好的,這種情況下是新冠肺炎可能性大嗎? 〈Indirect PEA—Presenting Uncertainties〉

醫方:沒有接觸史不會感染冠狀病毒,別緊張! 〈Immediate DEA—Reassuring Act〉

患:好的,謝謝。

案例1中出現的是“情感表達—情感回應”的單一互動模式,對話初始醫方給患者提出病理檢查建議,患者描述癥狀,并使用間接情感表達言語行為(Indirect Patients Emotional Act,以下簡稱“Indirect PEA”),隱性表達具有“不確定性”的消極語義情感,即對新冠肺炎的恐懼和不安;醫方對患者的情感信號給予即時共情回應(Immediate Doctors Empathic Act,以下簡稱“Immediate DEA”),如使用祈使小句“別緊張”,緩解患者緊張、害怕的消極情感。

案例2(ID:643)

醫:您好,在嗎?

醫:最近工作中也接診很多初三、高三的同學。因為中考、高考壓力大,網課效率低等問題發生矛盾,所以精神壓力都會比較大,容易出現心煩、焦慮甚至焦躁和著急,如果擔心被感染那壓力則更大。 〈DEA—Understanding Act (Identifying)〉

醫方:可能的應對辦法是告訴自己,幾乎所有自己這個年齡、這個學業階段的人,疫情期間都會或多或少的出現負面情緒,嘗試接納,輕松化、正常化……目前只要不近距離接觸國外回來的人,你的感染機會極小,我現在處于臨床一線門診,從年初五工作至今都好好的。再有,即使被感染,我們國家目前也有足夠的醫療資源,不怕! 〈DEA—Self-disclosing Act,Reassuring Act(countering patients concern〉

醫:如果以上都有做到,但還是很辛苦,那就要考慮當地醫方處就診了。

醫:相信國家,相信我們的科學家和醫方!祝好,晚安~

患:好,謝謝您!

如案例2,醫患之間的情感互動也只有一次。但是,對話中并未出現患者的情感表達言語行為,在PEA缺省的情況下,醫方依然可以推斷或識別患者“焦慮、煩躁”的心理狀態以及“擔心”“害怕”感染新冠的負面情緒,原因在于OMC的就診流程不同于面對面臨床問診,線上診療前患者需要在“好大夫”平臺上傳病歷、醫學檢查或化驗單、患者“病情自述”“希望得到的幫助”等相關文字信息,為醫方準確識別患者情感狀態提供情感線索。

作為回應,醫方使用“理解”“安撫”等言語行為給予患者及時的共情回應,例如,“如果擔心被感染”表明醫方已經識別患者的負面情感,并及時表達對患者的理解和共情。

4.3.2 多鏈組合互動

多鏈組合互動,它是指一個完整的交際活動包含多次患者情感言語行為PEA和醫方共情言語行為DEA的互動,既有不同互動類型交替的組合(如案例3),也會出現同一情感互動類型反復發生(如案例4)的情況。

(1)不同互動類型交替的組合

案例3(ID:853)

醫:感謝您的信任,病情資料我已詳細閱讀。

醫:你好,有什么問題? 〈Eliciting Patients Feelings and Views〉

患:你好!我就是有點發低熱,然后比較乏力,手心出汗,背上也出汗。會不會是新冠?我沒有任何接觸史 〈Indirect PEA—Presenting Uncertainties(Seeking Confirmation)〉

醫:你要知道如果目前沒有新冠,可能我們也有這些不舒服。只是現在有這個病,你們有點緊張而已。 〈Immediate DEA—Understanding Act(Identifying)〉

醫:發熱,體溫多少?

醫:其他還有什么不舒服嗎? 〈Eliciting Patients Feelings and Views〉

醫:你這種更像是普通感冒。因為我這樣也沒法給你判斷到底時是不是新冠,如果擔心可以去當地定點醫院檢查。 〈Immediate DEA—Understanding Act(Identifying)〉

患:就是乏力和喉嚨里痰。 〈indirect PEA—Presenting Uncertainties〉

醫:痰是什么顏色,多不多? 〈Non-empathic Act〉

患:沒有痰吐出來,就是喉嚨里有卡卡的感覺。 〈indirect PEA—Presenting Uncertainties〉

醫:可以不管他。就是普通的感冒情況。 〈Non-empathic Act〉

案例3中的情感互動過程可以描述為“情感引發—情感表達—情感回應”序列的三次反復,具體表現為“Eliciting Act→Emotional Act→Immediate DEA→Re-eliciting Act→Immediate DEA→Re-emotional Act→Non-empathic Act→Re-emotional Act→Non-empathic Act”,醫方使用疑問句“有什么問題?”“其他還有什么不舒服嗎?”等發起提問,引導患者表達個人情感和敘事。在第一次互動中,患者描述發病癥狀,例如“低熱、發力、出汗、無接觸史”,希望醫方幫助解決“是否感染新冠”的問題,醫方先后使用“緊張”“擔心”等心理狀態的謂述成分。從言語行為的角度看,這是對患者負面情感的“理解”和“識別”的即時情感回應言語行為;第二次和第三次情感互動也是由醫方發起詢問,患者使用癥狀描述,如“乏力、有痰”“喉嚨里卡卡的感覺”間接表達負面情感,但是醫方均未給予任何情感回應。醫方回應方式的變化導致“Emotional Act → Immediate DEA”和“Emotional Act → Non-empathic Act”兩種不同的情感互動類型交替組合。

(2)同一互動類型反復的組合

案例4(ID:849)

患:我接觸的是掏垃圾的老師傅,是他給完鑰匙后我劃破手的,他是每天掏垃圾和倒單位垃圾的人,他手不干凈,我有點不放心。 〈 Indirect PEA—Narrating Act〉+〈Direct PEA〉

醫:如果是這樣,你可以用酒精消消毒。

患:我過了15分鐘后用免洗洗手液擦傷口也行嗎?我有感染艾滋病和新冠病毒風險嗎? 〈Re-presented? Indirect PEA—Presenting Uncertainties〉

醫:你好,用免洗洗手液擦傷口也是可以的。一般情況下沒有感染艾滋病和新冠的風險。 〈Non-empathic Act〉

患:像我遇到這樣情況不用去醫院檢查艾滋病抗體和新冠抗體了是嗎?

醫:不用的。

案例4中的情感互動過程可以表示為,“Emotional Act→Non-empathic Act→Re-emotional Act→Non-empathic Act→Re-emotional Act→Non-empathic Act”,雖然是“Emotional Act→Non-empathic Act”同一互動類型循環反復三次,但是在患者情感表達方式也略有差異。第一次互動中,盡管患者使用了顯性和隱性兩種情感表達,如表示情感的形容詞“不放心”和關于“掏垃圾的師傅”隱性情感敘事;遺憾的是,醫方未能捕捉患者的情感線索,并未給予任何情感反饋;后面兩次互動中,患者均使用一般疑問句,如“我有感染艾滋病和新冠病毒風險嗎?”“不用去醫院檢查艾滋病抗體和新冠抗體了是嗎?”,反復詢問是否存在感染風險,以及醫學檢查的必要性,希望尋求醫方明確回復。在信息支持方面,醫方完美地滿足了患者的訴求;但卻未能識別患者疑問背后“擔心”和“恐懼”的消極情感,也疏于給予患者及時的情感反饋和心理支持。

如圖4所示,括號{ }表示括號內的內容可選擇,即誘發情感行為并非患者情感表達的必要前提條件;方括號 “[-”和“[”表示“析取”關系,如情感表達行為表現為顯性、隱性或是情感缺位,醫方情感反饋表現可能是即時、延時或是無共情三種情況之一;虛線框代表框內的情感表達和情感反饋行為可以獨立形成一個閉環,“單鏈互動”表達一個完整的交際案例或事件;水平箭頭方向代表交際雙方情感互動的走向,折線箭頭方向表示“可循環反復”的含義。

4.4 醫方情感反饋話語策略分析

依據第一部分亞氏修辭論辯理論關于三種常用說服論證手段的劃分,“年度好大夫”主要使用了“以情感人”和“以理服人”兩類勸說論證手段,具體表現為“共情”“自我披露”“合法化”“邏輯推理論證”四種話語策略來勸說患者信服醫方觀點,以幫助他們擺脫消極情感的束縛。

4.4.1 共情策略

案例5—7中,醫方分別使用表達同情、理解、安慰、贊美和鼓勵的言語行為,對患者遭受疾病和痛苦表示理解和關心,通過同理心和情感共鳴給予患者情感支持和心理安撫,激勵患者產生積極情感和樂觀態度,樹立戰勝病魔的信心。

案例5(ID:1212)

患:我擔心怕是肺癌和肺結核,因為不能去大醫院,在家里延誤了病期。

醫:理解您的心情,肺結節如果小于5毫米的話就定期復查。知道您擔心,一個月復查。 (理解)

案例6(ID:239)

患:就擔心會不會感染新冠,太恐怖了!

醫:很理解您現在的心情,但是我們還是要根據科學的判斷。如果沒有流行性的病例,這樣的接觸時本身就不成立。 (理解)

醫:所以不用特別擔心。 (安慰)

案例7(ID:165)

患:好的!任醫生,你又給了我信心和鼓勵!太謝謝您了任醫生,我都怕我問煩了你們醫生。

醫:謝謝您的暖心!正確認識我們的身體,正確認識疾病!你肯定沒有什么大的問題!你現在也變得越來越開朗了! (鼓勵、贊美)

4.4.2 自我披露策略

自我披露,是實現和諧人際關系管理的核心(靳琰,曹進:2019)。自我披露能引發他人反饋,拉近交際雙方的心理距離,具體表現為興趣愛好、看法態度、自我意識和個人隱私等幾個方面。

案例8(ID:631)

患:從肺功能檢查結果看,我的慢阻肺疾病應該是十分嚴重了,對生命的影響也應該十分嚴重了,想問問您,我應該注意什么,就現在這個病情,還能存活多久。謝謝。

醫:你現在的肺功能應該比1月8號的好。只是現在不方便過來檢測而已。

醫:你不要這么悲觀,我自己的公公,比你年齡大24歲,3年前春節呼吸衰竭住院,肺功能比你1月8號的還差,現在還好好的啊。他應該說病情比你重,還沒有你聽話,他經常不按我說的做,非常重了才聽話。所以你不要那么悲觀。

上例中,患者對自己的肺功能以及目前的病情持悲觀態度,擔心會有生命危險,醫方用自己家屬遭受病痛折磨的經歷做對比,鼓勵患者要樂觀面對病魔,重新點燃患者生存的希望;同樣,案例2中,醫方提到自己的職業生涯,“我現在處于臨床一線門診,從年初五工作至今都好好的”,意在勸說患者相信“感染機會甚小”。上述例子中,醫生使用“自我披露”策略,將個人及家庭隱私暴露在患者面前,一方面有助于拉近醫患彼此的心理距離,構建和諧醫患關系;另一方面,也試圖從情感上勸說患者不要放棄戰勝病魔的希望和信心。

4.4.3 合法化策略

醫方將患者的病情以及疾病引發的負面情感都建構為自然化、正常化的情緒反應和社會現實。如案例2中,醫生使用“幾乎所有…都…”表達全面肯定語義的句式結構,將畢業生面臨巨大升學壓力所產生的負面情緒“合法化”,賦予負面情緒“自然化”“正常化”的標簽,給予患者及時的心理安慰,幫助患者擺脫“擔憂、恐懼”等消極情感的控制,鼓勵他以理性、積極、樂觀的心態應對學業壓力和疫情帶來的恐慌。

4.4.4 邏輯論證策略

案例9(ID:166)

患:有時候焦慮到大腦沒有思維能力,精神都恍惚,頭緊繃不能緩解。

醫:哦,明白了!產后精神心理問題!其實沒有那么可怕!免疫力是可以提升的!也不至于就產生腫瘤!要是這么講,那神經病院不全是腫瘤病人了嗎? (悖論論證)

患:而且我們的身體沒睡好會產生更多的變異細胞是嗎?

醫:這完全是有些人為了發文章而發表的言論,跟實際并不一定符合。

醫:運動可以殺死癌細胞,可是沒有人拿運動去治療腫瘤對吧!所以有些東西我們要區別對待。 (類比論證)

常用的邏輯論證方法包括演繹推理、歸納推理、類比推理和悖論推理論證。

上例中,醫方首先運用悖論論證,以“精神病院并非全是腫瘤病人”為事實前提,推翻了“精神心理問題會導致腫瘤”的假設;隨后將“運動可以治療腫瘤”與“失眠會產生腫瘤”的命題進行類比,論證這些命題的“偽科學性”,命題與科學和現實背道而馳,意在勸說患者不要盲目相信網絡傳聞或謠言。

5.討論

分析表明,一個完整的在線醫療咨詢交際案例可以由一個“單鏈互動”過程組成,也可以由多個相同或不同的互動類型組合而成。 總體上看,OMC醫患交際的情感互動模式呈現高語境依賴性、復雜動態性和異質性的特征。高語境依賴性表現為單個交際案例的情感互動頻率和互動質量取決于多個交際情景語境要素,包括患者的年齡、性格特征、心理狀態、交際雙方的熟悉程度、醫生線上診療經驗及共情交際能力等。該發現與祖大慶、顧小玉(2023)對面對面醫患溝通研究得出的結論基本吻合,即醫生對互動溝通話語的選擇受患者的內部特征、外部特征、情景特征和關系特征四個方面的制約。然而,在線醫療咨詢最明顯的特征在于,交際雙方并非一定同時“在線”,延時回復或者異步交互致使交際過程突然中斷;其次,由于主要使用單一的文字模態進行交際,交際者無法及時、準確地捕捉到交際對象的說話語氣、聲調、面部表情、眼神等重要的多模態符號所傳達的交際意義信號,醫生對患者情感訴求的感知、共情回應和情感反饋與患者的實際預期不相符甚至矛盾的狀況時有發生;再者,部分醫生缺乏線上診療經驗,識別、感知和安撫患者的話語語用能力不足,病人對疾病的過度恐懼或者焦慮等都是產生交際過程復雜動態變化和異質性的誘因。本研究關于情感互動過程的描述與Zhang(2022)提出四種共情交際序列模式的研究發現有相似之處,但本研究發現更能從宏觀上反映和概括整個交際案例的動態互動過程,而非局限于對某一特定話題的共情交際序列的描述。

從社會文化語境來看,新冠肺炎疫情暴發前期,人們對疾病的認知不足,因此而引發的社會恐慌和情感焦慮較為普遍。此外,中國在線醫療服務體系目前還處在發展和不斷完善中,醫生線下高強度的工作負荷、醫患信任缺失、線上診療的激勵機制和法律法規尚不完備、醫護人員話語語用交際能力培訓不足等因素,在一定程度上影響了醫生從事線上診療的積極性,這也從社會文化機制方面解釋了OMC醫患會話情感互動的高語境依賴性、復雜動態性和異質性。

話語策略方面,沒有發現訴諸個人品質的勸說策略,可能由于OMC交際雙方時空分離、會存在延時或者異步交互的情況,醫患彼此了解程度不深,加上醫生的醫術、人品和醫德等內在品質因基于文本的線上交互模式而難以觀測。

6.結論

本研究表明,醫患會話以消極情感語義占主導,尤其是表示非真實情感的 “擔心”“害怕”“懷疑”等消極語義詞匯出現頻次較高,反映患者在疫情暴發期間,由于疾病的不可預測性和不確定性而引發的對公共衛生突發事件的恐慌和社會焦慮的普遍性。OMC醫患會話情感互動表現出高語境依賴性、動態性和異質性的特征。醫生主要使用“共情”“自我披露”“合法化”“邏輯推理論證”勸說策略來說服患者接受醫生的忠告和建議。

話語語言學研究者應主動融入、積極開展OMC跨學科融合研究,承擔起推動構建OMC話語治理體系的社會責任。建議全社會要增強對醫護人員心理健康診療、情感支持、情感話語交際能力的培訓力度,在醫學生職前教育和醫護人員培訓課程中增設OMC的醫學人際語用、醫患溝通話語、共情交際等教學內容,組建跨學科師資研究團隊提升醫護人員的在線診療話語能力和醫學人文素養,健全和完善在線醫療服務體系,為實現“健康中國”不懈努力。

參考文獻

[1]Chen, S., X. Guo, T. Wu & X. Ju. Exploring the online doctor-patient interaction on patient satisfaction based on text mining and empirical analysis[J]. Information Processing & Management, 2020, 57(5): 1-16.

[2]Halliday, M. A. K. Working with meaning: Towards an appliable linguistics[A].In J. Webster (ed.). Meaning in Context: Implementing Intelligent Applications of Language Studies[C]. London: Continuum, 2008. 7-23.

[3]Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar(4th edition)[M]. London & New York: Routledge. 2014.

[4]Kessler, S. H. & S. Schmidt-Weitmann. Diseases and Emotions: An Automated Content Analysis of Health Narratives in Inquiries to an Online Health Consultation Service[J]. Health Communication, 2021, 36 (2): 226-235.

[5]Lu, W. Z., C. S. B. Ngai & L. A. Yi. Bibliometric Review of Constituents, Themes, and Trends in Online Medical Consultation Research[J/OL]. Health Communication, 2022. https://www.tandfonline.com/loi/hhth20.[2023-01-10]

[6]Mao, Y. S. & X. Zhao. I Am a Doctor, and Here is My Proof: Chinese Doctors Identity Constructed on the Online Medical Consultation Websites[J]. Health Communication, 2019, 34(13): 1645-1652.

[7]Mao, Y. S. & X. Zhao. By the Mitigation One Knows the Doctor: Mitigation Strategies by Chinese Doctors in Online Medical Consultation[J]. Health Communication, 2020, 35(6): 667-674.

[8]Martin, J. R. & P. R. White. The language of evaluation: Appraisal in English[M]. Palgrave Macmillan, 2005.

[9]Pounds, G. Patient-Centred Communication in Ask-the-Expert Healthcare Websites[J]. Applied Linguistics, 2018, 39(2): 117-134.

[10]Tseng, M. Y. & G. Zhang. Conceputual metonymy and emotive-affective meaning at the interface: Example from online medical consultation[J]. Lingua, 2022, 268: 1-17.

[11]Webster, J. An Introduction to Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics[A]. In Halliday, M. A. K. & J. Webster (eds.). Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum, 2009. 1-11.

[12]Wei, S. & Y. S. Mao. Small talk is a big deal: A discursive analysis of online off-topic doctor-patient interaction in Traditional Chinese Medicine[J]. Social Science & Medicine, 2023, 317: 1-8.

[13]Zhang, Y. How doctors do things with empathy in online medical consultations in China: A discourse-analytic approach[J]. Health Communication, 2021a, 36(7): 816-825.

[14]Zhang, Y. Discursive strategies for addressing patients disalignment with diagnosis in online medical consultations in China[J]. Discourse & Communication, 2021b, 15(4): 476-492.

[15]Zhang, Y. Affective-Discursive Practice in Online Medical Consultations in China[M]. Singapore: Spinger, 2022.

[16]Zhao, X. & Y. S. Mao. Trust Me, I Am a Doctor: Discourse of Trustworthiness by Chinese Doctors in Online Medical Consultation[J]. Health Communication, 2021, 36(3): 372-380.

[17]王寧. 醫學人文:溝通科學與人文的橋梁[J].上海大學學報(社會科學版, 2021, (6): 55-66.

[18]祖大慶,顧曉玉. 醫患溝通中老年人指向語誘發條件的實證研究[J].山東外語教學, 2023, (6): 21-31.(責任編輯:葛云鋒)