中國式現代化演進中“民族視覺形象”的當代發展與傳播

劉洋

文章立足于文化角度闡釋中國式現代化道路,展示中華文明的精神特質與發展形態。縱觀中華文明的歷史演進,植根傳統文化再造傳統文化,凝聚中國式現代化的文化力量,以“民族視覺形象”再現潛在的文化內涵表征,體現文化的現代化是中國式現代化的精神內蘊和思想之魂。對鑄牢中華民族共同體意識、增強中華民族文化認同,發展中國特色社會主義文化具有積極意義。

中華民族視覺形象研究是鑄牢民族共同體意識的重要路徑,對增強民族認同與文化認同、凝聚中國式現代化的文化力量,具有積極推動作用。“民族視覺形象”是中國式現代化文化力量的直接體現,是國家文化形象的高度凝聚,是華夏民族精神的集中反映,是中華文化元素的凝練表達。強化“民族視覺形象”傳播,對深入闡發中國式現代化深厚的文化底蘊,研究中華文明的精神特質與發展形態,推進建設中國式現代化的文化之維,堅持和發展中國特色社會主義文化,對提升中國式現代化的文化驅動力、傳播力與國際影響力具有積極意義。

“民族視覺形象”是中國式現代化文化源起的精神基石

中國式現代化是中國人民在中國共產黨的領導下,基于中華民族獨特的文化傳統、歷史命運和現實國情開創出來的適合中國發展的正確道路。立足于文化角度來闡析中國式現代化道路,有助于從精神觀念層面確立這條道路區別于其他現代化路徑的關鍵標識。“民族視覺形象”體現了中華文化和各民族文化的話語、圖像、物品、景觀及行為,具有通約文化精髓的代表性,凝練了中華民族文化精神的表征性,集成了文明線索的指引性、反映了共同體意識的價值性,承載了民族共識與集體精神,既是中華民族言說自我的符號系統,又是在全球化進程中文化具體性的獨特標識。中國式現代化的文化基礎是由中華優秀傳統文化、革命文化、中國特色社會主義先進文化共同構成的,是建立在社會主義的性質及傳承和弘揚中華優秀傳統文化的基礎上的創新。“三大文化”各有其價值邊界,在實現中國式現代化的道路中發揮著獨特的作用,中華優秀傳統文化積淀著中華民族的智慧結晶,凝聚著中華民族共同的價值觀念,孕育著中華民族共同的理想信念,為中國式現代化道路提供了文明的基因,集中表達了中國人民的思想觀念、風俗習慣、生活方式、情感樣式,體現了中國風格、中國氣派、中國視野、中國價值、中國擔當和中國智慧。

“民族視覺形象”是中國式現代化文化演進的源頭活水

中國式現代化根植于中國的具體實際與歷史文化傳統,“民族視覺形象”與時代精神相契合,構建了社會主義先進文化,引領了中國現代化發展的精神和魂魄,最大程度凝聚了各民族成員的歸屬意識、認同意識和進取意識,形成了百姓日用而不知的文化心理結構,是中國式現代化新道路的文化源流與精神蘊藉。“民族視覺形象”通過“意義內賦”與“形象外顯”環節,在形意之間生成“有理據的關系”而使人們聯想生成中華民族共同體“意象”,通過可視化的表達樣態呈現新時代中國特色社會主義民族工作思想,傳遞中華民族精神內核、道德情感與價值追求。加強人民對中華民族共同體意識的觀念、價值和情感的感性認識。同時,“民族視覺形象”與民族心理、民族認同,民族歷史、民族文化息息相關,是鑄牢中華民族共同體意識、增強中華民族文化認同的重要手段。

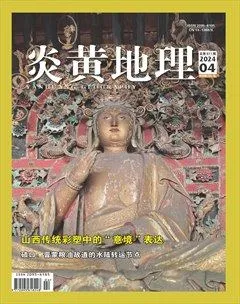

“民族視覺形象”的圖像主體,大多借助各時期具有言說價值和時代感的身體表征,通過召喚、挪用和群體想象,構建理想化的圖像意義。這種建構并非直接的“鏡像”映射,而是“宣傳國家民族工作”的媒介定位、“統一的多民族國家”的制度規范和“聚焦少數民族記憶”的圖像理念等多維度的共同規約,是“像化”“隱喻”視覺策略的含蓄“參與”下完成的關于少數民族視覺形象的知識生產。有文字記史以來,更多的部落群體、異域方國等被記錄在案,說明族群互動已經成為常態。中國的象形文字是一種視覺化程度很高的文化符號,甲骨文和金文對古代族群的記錄,或可看作一種濃縮了許多視覺信息的簡筆速寫。例如“夷”“人”“弓”合一,意指善于用弓射獵的東方部落之人(射日神話也與此相關,羿即為受東方部落首領帝俊委派除害的射手);“戎”,一戈一盾,尚武的西部族群,一直讓中原華夏族群印象深刻;“蠻”,原寫作“蠻”,繅絲養蠶(蟲),言語夾舌,或是善以蠻繩馴服蟲獸,當是對南方各族的文化寫照,都包含有相當直觀的視覺信息,圖形、圖像的再現是潛在的文化內涵表征。

“民族視覺形象”是中國式現代化文化發展的歷史迭代

中國式現代化深深植根于中華優秀傳統文化,要堅持傳統文化的守正傳承與創新發展,守好中國式現代化的本和源、根和魂。縱觀中華文明的歷史演進,上古時期人文肇始,文明初創的歷史記憶以歷史傳說的方式駐留在中華民族的集體記憶中。殷因于夏禮,周因于殷禮,夏商周三代,通過對制度的不斷損益,形成了以禮樂文化為特征的禮樂文明,蔚為大觀。禮樂文明的極盛,為此后中國文化的生發提供了制度基礎,也為此后思想文化的爆發積累了豐沃的文化資源。春秋戰國開啟了諸子百家爭鳴的時代,這是中華文明在思想文化史上的第一個高峰。儒家仁禮并重的社會構想,道家“道法自然”的社會理念,墨家“兼愛”“非攻”的社會理想,法家“一斷于法”的治國理念等。諸子百家為中華文明的傳承和延續殫精竭慮,他們的思想學說深刻地塑造著中華文化的結構和特質,深遠地影響著中華文明的基本價值觀念和發展方向。秦漢以來,“文明一統,獨尊儒術”的政治方略使儒學成為占主導優勢的文化傳統。此后,中華文化經歷了魏晉玄學的洗禮,在隋唐時期,遂成儒釋道三教鼎立之勢,極大豐富了中華文化的內涵,拓展了中華文化的邊界。三教之間相互借鑒、吸收,終于在宋明兩代形成了以探討天道性命為主旨的理學學術思潮,成為中華文化發展史上的又一高峰。清代樸學興盛,學者們通過細致綿密的考證全面考索古典文獻,全面總結和保存了中國古代的文化思想。近代以來,缺乏自我更新的動力和環境,又遭到歐風美雨的沖擊,從社會政治生活中全面退隱,不復以往興盛局面。但這是中國在走向現代化過程中的必經階段。在此階段,中華傳統文化海納百川,充分吸收消化世界文明的成果,在民主與科學思潮的滌蕩下去蕪存菁,革故鼎新,實現著自我的蛻變。“民族視覺形象”是民族精神的物化,形象和精神是“民族視覺形象”的一體兩面。

“民族視覺形象”是中國式現代化文化認同的精神內蘊

文化的現代化是中國式現代化的精神內蘊和思想之魂。要支撐起一個強大的現代化國家除了經濟、政治、社會、制度等力量之外,還需要先進的、強有力的文化力量。中國式現代化進程匯聚了中華優秀傳統文化,以及黨領導人民在革命、建設、改革中創造的革命文化和社會主義先進文化,并吸收和借鑒了世界各民族優秀文化成果,擁有獨特的文化標識與精神特質,不斷以新的思想內涵、時代內涵和文明內涵回應人類實踐的大邏輯,從而為中國式現代化把握時代和塑造時代注入精神動力。“民族視覺形象”是文化融合積淀后用凝練的符號來呈現的一套識別系統。從歷史脈絡和當代實踐中提煉形成體系化、代表性的符號、形象。從平面紋樣到器物服飾,從建筑景觀到多媒體藝術,包含豐富形態,反映集體共有的審美趨勢與文化認同。“民族視覺形象”包括,思想精神標識、國家象征符號、語言文字符號、歷史文化符號、自然人文地理符號、現當代文化符號。構建中華“民族視覺形象”包括確立形象的基本范疇、梳理視覺圖像的歷史、視覺形象的特征、建立動態且與時俱進的模式。通過對中華“民族視覺形象”的挖掘、傳播、創新迭代再生產,最終達到鑄牢中華民族共同體意識的目的。中華“民族視覺形象”的內涵始終不是一個固定的概念,它在技術革命、社會發展、文化變遷的時代洪流中不斷改進視覺形象的能指,以填充更具有當代價值的所指,深刻地揭示了社會成員共享的民族心態。

“民族視覺形象”的當代發展與社會傳播路徑

“民族視覺形象”的嬗變是認識民族歷史、挖掘民族精神的重要抓手,當代構建“民族視覺形象”是在跨媒體、全球化的語境中,傳承民族文化、言說民族精神。技術進步帶來了社會生活領域全面的數字化進展,媒體世界發生了廣泛而深刻的變革,民族形象的傳播從傳統的紙張、書籍、繪畫、雕塑,轉變為更靈活方便的數字化形式傳播。當下,信息傳遞渠道、傳播技術引發了視覺文化的重新建構,也孕育了中華文化創造性轉化和創新性發展的新機遇。隨著網絡視聽、虛擬現實等新媒體技術的普及,視覺傳播場景日趨多元豐富,文化符號、民族形象也就擁有了多感官、動態化、立體性的應用載體,從以靜態視覺形象表達為主擴展為靜態與動態視覺形象的并存甚至融合呈現。構建中華“民族視覺形象”是鑄牢中華民族共同體意識的重要一環。中國古代不同部落族群的交往、交流,為研究和構建中華民族的視覺形象提供了豐富的史料和素材。事實上,中華民族的視覺形象不能局限于某個視覺符號,應當是對中華民族共同體意識的表征。在整個民族歷史發展與文化生產體系中不斷孕育自身,并在不斷創新更迭的日常文化中進行創造、強化。中華民族共同體意識不斷參與視覺文化生產,同時在常態化的傳播中,不斷加強和鞏固中華“民族視覺形象”。構建中華“民族視覺形象”包括:確立形象的基本范疇、梳理視覺圖像的歷史、總結中華民族視覺形象的特征、建立動態且與時俱進的模式。通過對中華民族視覺形象的挖掘,指導生產創作、傳播、創新迭代再生產,最終達到鑄牢中華民族共同體意識的目的。

“民族視覺形象”是文化的傳播載體,在新時代背景下應與政治、經濟、社會的新變化有機銜接,更好地融入當下人民群眾的現實生活。可將中華文化符號廣泛應用于精神文明創建、新時代文明實踐中心建設試點等工作中。豐富精神文明建設和文明實踐活動的內容與形式,推動中華文化符號進企業、進社區、進鄉鎮、進學校、進宗教活動場所等。可將中華文化符號廣泛應用于“文化進萬家”“我們的節日”等全國性文化惠民活動之中。利用各類公共場所、群眾文化活動、公益廣告等傳播中華文化符號,尤其要在民族地區開展的各類文化活動、文旅項目中,強化、規范化、浸潤化使用國家主題符號、標識等。可將中華文化符號廣泛應用于國民教育和社會教育之中。在博物館、圖書館、美術館等公共文化服務場所中營造中華民族視覺形象傳播的立體場景,將中華文化符號教育融入社區文化傳播之中。

課題項目:本文系天津市社會主義學院資助課題階段性成果《中國式現代化演進中“民族視覺形象”的當代發展與傳播》(編號:TJSYZX202319)。

(作者單位:天津城建大學)