危舊橋梁改造工程下部結構利用設計要點及關鍵技術研究

李強興

摘要 橋梁改造工程中盡可能地利用原橋構件,可以有效壓縮改造工期,減少資金投入,文章結合工程實例,總結了危舊橋梁改造設計過程中的注意要點,結合有限元計算,利用高阻尼支座、粘鋼加固等措施,使原橋下部結構蓋梁、墩柱和樁基滿足現行設計規范要求,針對危舊橋梁改造設計時,下部結構新建或加固受限制的橋梁提出一些設計思路和解決方案,以期為危舊橋梁改造工程提供一些借鑒。

關鍵詞 危橋改造;下部結構;樁基承載力;維修加固

中圖分類號 U445.6文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2024)08-0089-03

0 引言

隨著我國社會經濟和城市建設的快速發展,既有道路橋梁逐漸成為人們從事生產生活的必經之路,保證其安全運營至關重要。部分橋梁建設年代久遠,橋梁上部結構由于受到荷載、腐蝕等作用,性能衰減速度較快,急需進行加固改造。危舊橋梁改造工程對交通和環境的影響隨之而來,部分橋梁下部結構受地形條件、建設環境和交通條件等因素限制而無法拆除新建。研究如何經濟、高效、合理地利用下部結構,加快橋梁建設速度,降低工程總造價,最大限度地減少對既有交通的不利影響[1]迫在眉睫。

1 工程概況

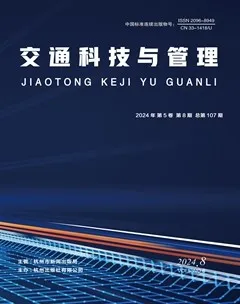

甘肅境內某橋始建于1995年,橋梁上部結構為5×

20 m鋼筋混凝土T梁,下部結構為柱式墩、肋板臺,樁基礎,橫斷面由7片T梁構成,T梁中心間距1.6 m,梁高1.3 m,順橋向設置5道橫隔板,原T梁材質為25號鋼筋混凝土;下部結構采用20號混凝土柱式墩、樁基礎,橋臺為25號鋼筋混凝土框架臺、20號混凝土樁基礎。橋梁設計荷載為汽-20,掛-100,橋寬組合為2×1.25 m

(人行道+護欄)+9.0 m,橋梁全長104.04 m,橋型布置如圖1所示。

橋梁經多年運營,上部結構T梁出現豎向和斜向超限裂縫,2022年經技術狀況評定該橋上部結構評定為4類,建議對該橋進行改造。

2 橋梁總體方案的確定

經征詢環保部門意見,該橋位于一級水源保護地,河道內不允許開挖或鉆孔施作新基礎;經征詢交通部門意見,該橋位于進出城樞紐要道,長期中斷交通影響較大,故該橋采用下部結構利用。

綜合考慮橋址區施工、交通、環境特點,上部結構選型須考慮自重較輕,易裝配安裝,且下部結構承載力能滿足的結構。通過對裝配式小箱梁、鋼混組合梁和UHPC結合橋面板組合梁等各種上部結構進行技術和經濟對比,上部結構采用基樁富余度較大、自重較輕、易于裝配安裝、對環境影響小的UHPC結合橋面板組合梁。

3 下部結構利用要點及關鍵技術研究

下部結構利用的構件包括蓋梁、墩柱和樁基,橋梁位于高震區,地震動峰值加速度:0.3 g,原橋始建于1995年,采用《公路橋梁抗震設計規范》(JTJ 004—89)規范,橋梁建成后,經過2008年發布的《公路橋梁抗震細則》和2020年發布《公路橋梁抗震設計規范》的演變,原橋下部結構已不能滿足現行抗震規范要求。故在樁基豎向承載力滿足規范要求的前提下,還需考慮墩柱及樁基在地震作用下是否滿足承載力要求。

3.1 蓋梁加固要點及關鍵技術

蓋梁作為下部結構主要部件,承擔著傳遞和分配上部結構荷載的作用,下部結構利用時須按現行規范要求對其承載能力進行驗算,如不滿足承載能力需求,須考慮采用加固或更換措施。

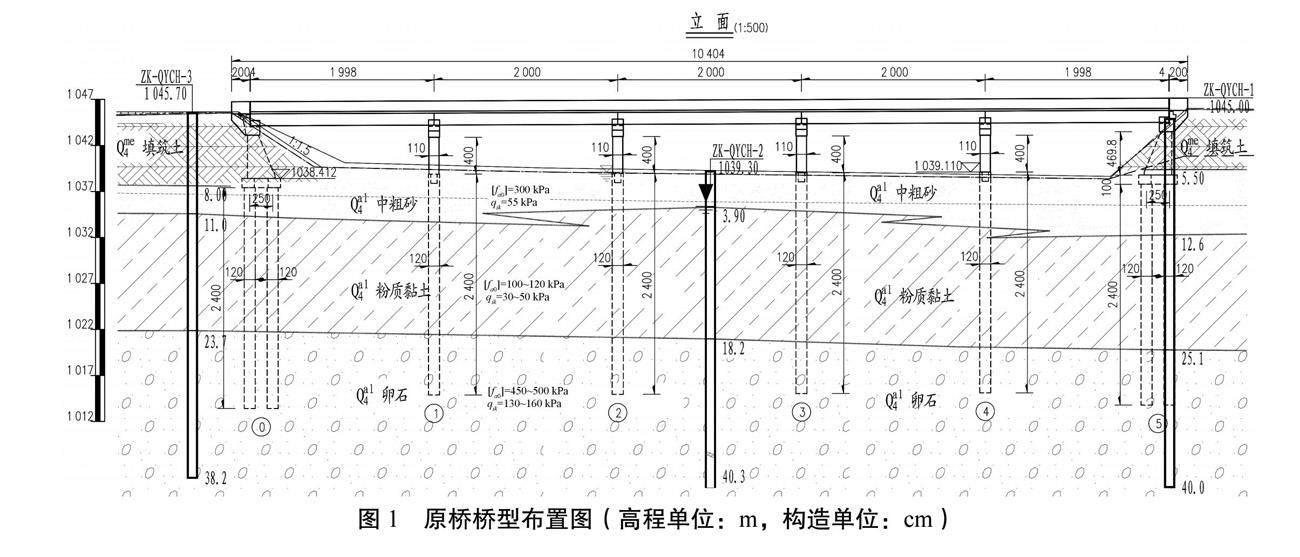

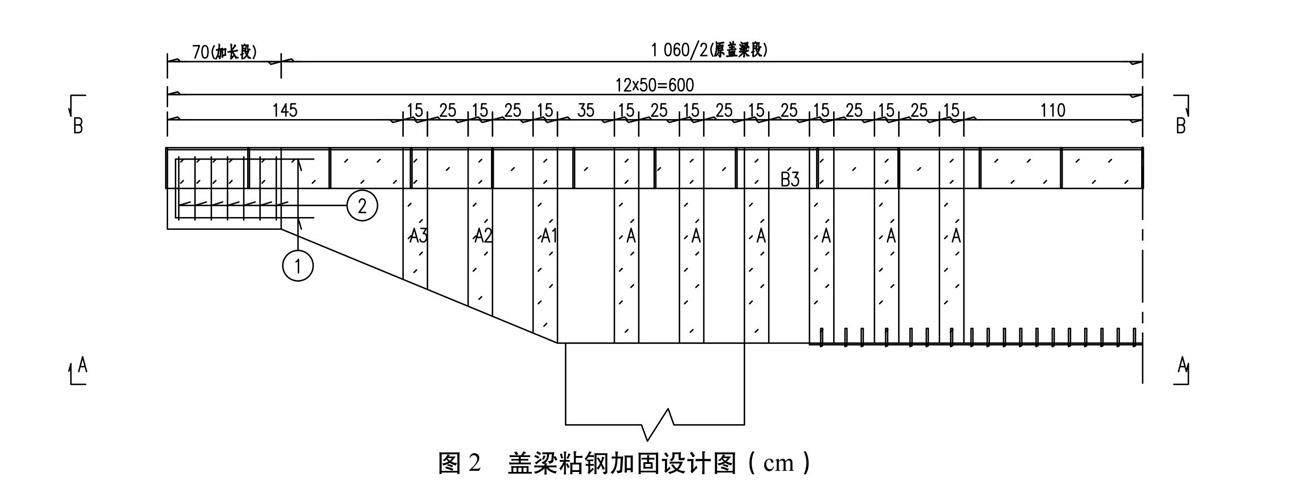

該橋蓋梁計算結果顯示(如表1~2所示),蓋梁正彎矩區抗彎承載力富余度不高,負彎矩區不滿足要求,蓋梁抗剪承載力不滿足要求。故須考慮提高蓋梁抗彎和抗剪承載力,常見的措施有增大截面法、粘鋼法和更換,增大截面法和更換需考慮拆除、植筋、鋼筋綁扎、支模、澆筑和養生等工序,對于上部結構更換的橋梁,混凝土工程直接影響工程進度,故采用粘鋼法(如圖2所示)以縮短工期,通過在蓋梁底部和側面粘貼鋼帶以提高蓋梁的抗彎和抗剪承載力。

蓋梁正彎矩區加固可在蓋梁底部粘貼鋼帶,負彎矩區加固時需考慮支座墊石、防震擋塊布置等因素;蓋梁抗剪加固主要是提高其配箍率,設計時應使鋼板形成U形環箍,粘鋼加固后,承載力均滿足承載力要求(如表1~2所示)。

3.2 墩柱及樁基設計要點及關鍵技術

原橋橋墩和樁基按照早期的抗震規范標準進行設計顯然已不能滿足當前的抗震要求,根據橋址區地震參數及橋梁基本信息,橋梁設防類別為B類,按照現行《公路橋梁抗震設計規范》要求,橋梁在E1地震作用下一般不受損或不需修復可繼續使用,在E2地震作用下應保證不致倒塌或產生嚴重結構損傷,經臨時加固后可維持應急交通使用[2]。

按照規范要求,該橋為規則橋梁,采用反應譜法進行抗震驗算[2],采用承載能力極限狀態下的偶然組合:恒載+地震作用,作用均采用標準值。

地震力作用下,墩柱及樁基為偏心受壓構件,是由軸心壓力和彎矩共同作用的構件,原橋下部結構利用,故其截面尺寸和配筋是固定值,當軸心壓力的偏心距不同時,截面破壞時會對應不同的軸壓力和彎矩,根據偏心距的不同,可得到正截面承載力與相應彎矩之間的曲線[3],利用Midas Civil軟件中任意截面生成器功能,可根據原橋橋墩和樁基截面特性及配筋情況生成不同荷載組合工況下的P-M(軸力-彎矩)曲線,如圖3~4所示。

通過計算地震力作用下順橋向和橫橋向墩頂截面、墩底截面及樁基最不利截面的軸力(P)和彎矩(M),保持M/P為常量,通過與P-M曲線對應結果比較,可得到構件內力/極限承載力比值,如果比值大于1,則承載力不足,如果比值小于1,則滿足承載力需求。

(1)橋梁采用常規設計的普通板式橡膠支座,對橋墩和樁基不做任何加固處理,根據地震力作用下順橋向和橫橋向各控制截面的軸力和彎矩,結合P-M曲線[4],得出計算結果如表3所示,計算結果顯示:構件內力/極限承載力比值均大于1,不滿足抗震需求。

(2)由于該橋位于水源保護地,下部結構不能拆除新建,河道不允許開挖,故考慮采用減隔震設計,橋臺采用水平力分散型橡膠支座,橋墩采用高阻尼隔震橡膠支座以延長自振周期和增大阻尼以達到消耗地震能量和降低結構地震響應的目的[5],按照上述相同計算方法,計算結果如表4所示,計算結果顯示:樁基截面順橋向構件內力/極限承載力比值均小于1,滿足抗震需求。

順橋向地震作用下,高阻尼橡膠支座水平剪切位移為68.5 mm<175 mm(允許值),滿足驗算要求。

橫橋向地震作用下,高阻尼橡膠支座水平剪切位移為75 mm<175 mm(允許值),滿足驗算要求。

(3)經以上計算分析,橋梁采用減隔震措施達到了抗震要求,但設計時應注意考慮其他抗震構造措施,在橋墩、橋臺橫向設置限位擋塊并在擋塊與主梁間設置橡膠緩沖塊,按照支座變形位移預留足夠變形間隙。

(4)設計時應復核上部結構梁端與墩、臺帽或蓋梁邊緣的搭接長度,確保搭接長度滿足規范要求。根據計算結果,該橋橋墩蓋梁寬度不滿足要求,可采用增大截面法或型鋼加寬的方法,由于該橋橋墩蓋梁考慮采用粘鋼加固,綜合考慮,采用型鋼加寬的方法滿足搭接長度要求。

4 結語

下部結構利用的橋梁應充分考慮上部結構選型,下部結構各部件承載力,減隔震支座的應用能很好地實現減震作用,在一定條件下可彌補舊橋設計缺陷;粘鋼加固改造不僅能實現提高承載力的需求,還能滿足構造需求。公路危舊橋梁改造工程經常面臨受地形條件、建設環境和交通條件等因素限制而無法拆除新建的情況,要充分發掘下部結構可利用條件,達到節約資金、減少工期、快速保通的目的。

參考文獻

[1]項貽強, 郭樹海, 陳政陽, 等. 快速施工橋梁技術及其研究[J]. 中國市政工程, 2005(4): 28-32.

[2]公路橋梁抗震設計規范: JTG/T 2231-01—2020[S]. 北京:人民交通出版社股份有限公司, 2020.

[3]葉見曙, 李國平. 結構設計原理(第4版)[M]. 北京:人民交通出版社股份有限公司, 2018.

[4]葛俊穎. 橋梁工程軟件Midas Civil使用指南[M]. 北京:人民交通出版社股份有限公司, 2013.

[5]公路橋梁高阻尼隔震橡膠支座: JT/T 842—2012[S]. 北京:人民交通出版社股份有限公司, 2012.