中國勞動力流動健康效應及作用機制研究

【收稿日期】 2023-12-20

【基金項目】 國家社會科學基金一般項目:交通網絡優化對勞動力資源時空配置影響機理及實現路徑研究(22BJY082)

【作者簡介】 卜 濤(1991-),男,重慶潼南人,重慶理工大學經濟金融學院講師;唐代盛(1973-),男,四川南充人,北京交通大學經濟管理學院教授(通訊作者)。

【摘 要】 2020年“七普”數據顯示中國流動人口3.76億人,“流動中國”格局已然形成。健康影響著勞動力流動決策,流動對勞動力健康也產生廣泛影響。一方面,流動者面臨更大的健康風險,在流入地生活和工作環境較差、社會融入感不強,其健康問題值得關注;另一方面,流動者從低效率產業向高效率產業、從低收入就業崗位向高收入就業崗位轉移,增進了個人資源積累,可以對健康資本進行更多投資。中國勞動力發生流動行為后的健康水平是否得到改善?引起流動者健康改善的發生機制是什么?勞動力短期和長期流動是否存在傳統的“流行病學悖論”?為回答這些問題,本研究基于Grossman健康需求模型構建包括收入、流動決策和健康的理論分析框架,解析勞動力流動行為與健康效應的關系。理論分析表明如果流動者的健康投入效應大于其他產品投入帶來的潛在負向效應,則勞動力流動行為對健康效應具有正向影響。基于此,本研究進一步采用CFPS2014-2018年面板數據和有序Probit模型實證檢驗我國勞動力流動的健康效應和作用機制。實證研究發現勞動力流動有著顯著的健康促進效應,在剔除勞動力自我選擇效應后結果依然穩健;分異估計表明具有農業戶籍、流入高收入地區和優質醫療資源集聚區,勞動力流動的健康促進效應更為明顯;機制分析發現影響流動勞動力健康效應的主要機制是收入水平、社會資本以及在流入地獲得的醫療資源;動態分析表明勞動力流動雖然存在短期“流行病學悖論”現象,但勞動力流動長期健康效應依然顯著為正。這表明持續推動勞動力有序流動或許是一種改進國民健康水平的有效方式。因此,應增加那些處于社會中下層地位的勞動力社會流動的機會,進而改善他們的健康狀況。同時,促進流動勞動力與本地居民的深度融合,提升流動勞動力醫療服務需求的平等程度和滿足程度,賦予其與本地勞動力同等的參與權和保障權,通過恰當的就業政策和收入政策激勵用人單位提升流動勞動力的收入水平和社會地位,從而穩定和提升他們的健康水平以及城市適應性。

【關鍵詞】 流動勞動力;健康效應;健康改善;流行病學悖論

【中圖分類號】 C922 【文獻標志碼】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.03.006

【文章編號】 1004-129X(2024)03-0085-16

一、引言

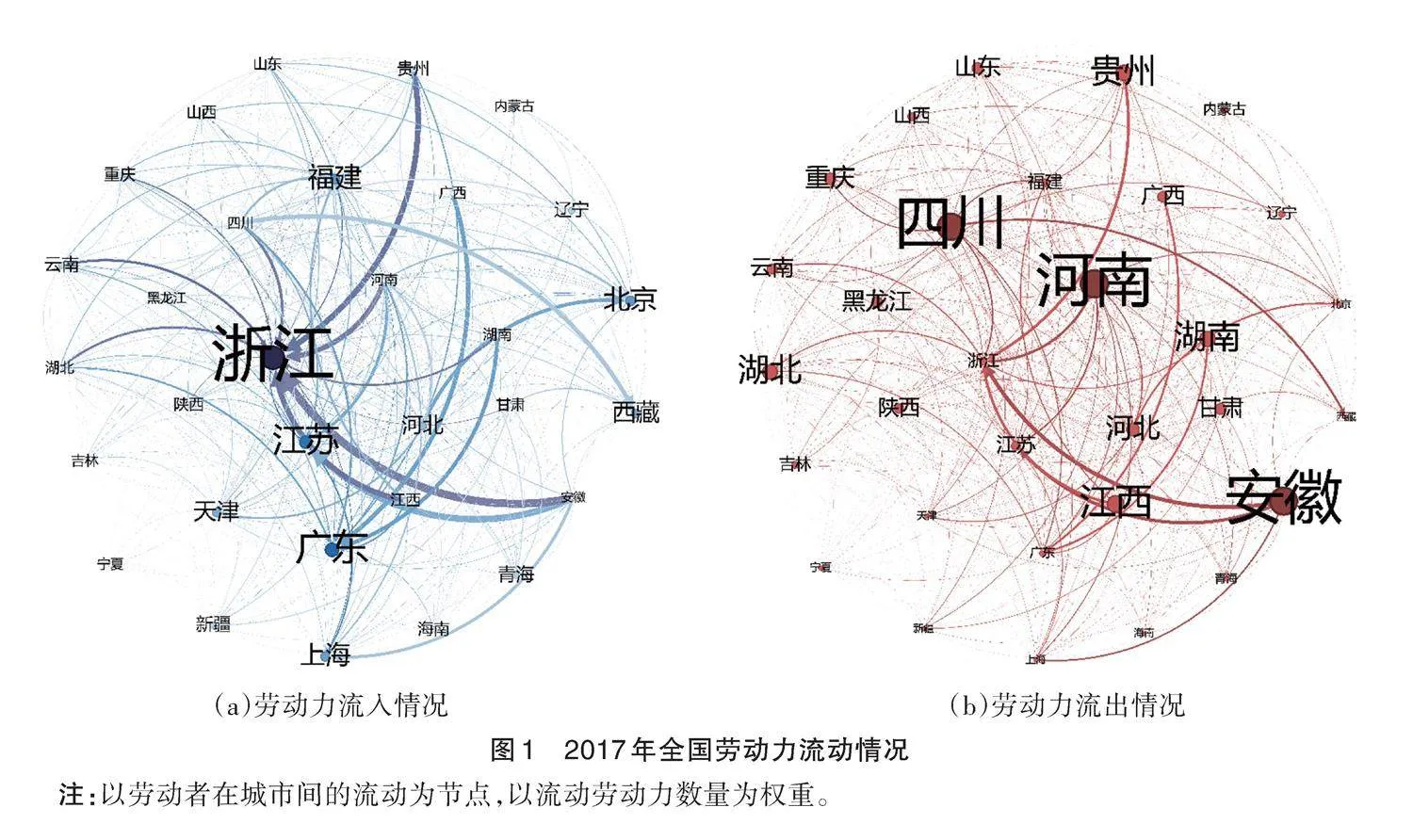

跨區勞動力流動提高了勞動力配置效率和邊際生產力,是推動我國經濟快速增長的重要動力。[1] 2020年“七普”數據顯示中國流動人口達3.76億人,其中跨省流動人口1.25億人,與2020年“六普”相比流動人口增長69.73%,“流動中國”格局已然形成。全國流動人口動態監測調查數據(2017)表明人口流動的主要原因是工作流動。勞動力主要流入浙江、廣東、江蘇等經濟發達的東部沿海省份,主要來源于四川、安徽、河南等經濟欠發達地區(見圖1)。就健康效應而言,一方面,流動者面臨更大的健康風險,[2]在流入地生活和工作環境較差、社會融入感不強,其健康問題值得關注;另一方面,主要來自農村或落后地區的流動者,從低效率產業向高效率產業、從低收入就業崗位向高收入就業崗位轉移,增進了個人資源積累,對健康資本可以進行更多投資。

(a)勞動力流入情況 (b)勞動力流出情況

注:以勞動者在城市間的流動為節點,以流動勞動力數量為權重。

多個學科研究表明健康影響勞動力流動決策,而且流動對勞動力健康也產生廣泛影響。[3]健康不僅關系勞動力的收入和福利,還是一種重要人力資本,是經濟長期增長的重要推動因素之一。[4-5]勞動力一般說來會從落后地區向發達地區遷移,醫療資源可及性高,有利于提升流動勞動力的健康水平。但流動行為對勞動力健康影響也不排除負效應,這與流入地經濟水平和社會保障等有明顯的相關性。[6-8]因此,需要在理論和方法上進一步探索流動勞動力的健康效應如何變化。本文嘗試回答以下四個問題:中國勞動力發生流動行為后的健康水平是否得到改善?引起流動者健康改善的發生機制是什么?勞動力短期和長期流動是否存在傳統的“流行病學悖論”?如何對流動行為與健康效應之間內生性進行恰當的處理以消除流動勞動力健康效應估計偏誤?

二、研究現狀

對勞動力健康效應問題的研究在國內外取得積極進展。研究人員發現流動者通常有“移民健康效應”,[9]健康水平越高越傾向于流動。通常流動者健康狀況好于流入地居民,盡管前者的社會經濟地位和生活環境不及后者,[10]不過工作壓力、職業損害、居住環境以及無法有效利用流入地醫療服務等會導致流動者健康水平的下降,并隨流動時間推移最終與流入地居民健康水平趨同,被稱之為“流行病學悖論”。[11-16]在遷移過程中,健康顯著惡化的流動者往往無法長期留在流入地,可能返回流出地,被稱之為“三文魚偏誤效應”。[17-18]從現有研究來看,勞動力遷移后有三方面健康效應,即正效應、負效應和選擇效應。

一是流動行為對勞動力健康影響的正效應。Lanska研究了美國州際終生凈遷移對中風死亡率地理分布的影響,發現流動者中風死亡率明顯低于原住民。[19]Blair等通過觀察加拿大移民自我感知健康情況,發現盡管全球人口健康負擔加重,但加拿大移民健康水平在過去10年沒有改變。[7]流動者一般從落后地區向發達地區遷移,遷移之后收入提高,有更多資源改善生活條件及健康保障,對他們健康有顯著的正向影響。[20-21]流動者在發達地區特別是大城市能接觸更為優質的醫療資源,有利于他們健康水平的提升。[22]Jasso在健康與移民選擇理論模型中指出:流動者通過提高收入以及在流入地獲得更好的健康護理,最終改善健康狀況。[23]

二是流動行為對勞動力健康影響的負效應。流動者受教育水平普遍不高,導致對流入地信息了解不充分和醫療資源可及性障礙,增大了流動者健康水平不高的可能性。[24]隨著工作環境的改變,流動勞動力交往人群、生活方式等也發生顯著變化,帶來心理和生理上的不適,對健康形成負面影響。[25]王桂新等的研究發現流動者的住房條件不及原住民,導致流動者健康水平變差。[26]與原住民相比,鄉城流動者勞動保護不足,超時工作與不良工作環境影響他們的健康。[27]城鄉和地區之間制度性障礙和分割使跨區遷移流動者很少能在流入地平等享受社會保障服務,在共享醫療方面受到限制。[28]劉亮等的研究發現對未隨遷家人的擔憂和距離顯著降低流動勞動力心理健康水平,社會融合落差進一步影響流動勞動力的心理健康。[29]

三是流動行為與健康效應的內生性。流動者的流動行為與健康效應之間可能存在“選擇效應”,即健康在流動選擇決策中是內生的,選擇流動的勞動力健康狀況同樣較好,被稱之為“健康移民”假說。[9][25]如何剔除選擇效應,解決流動行為與健康效應的內生性問題始終是流動與健康關系的重點問題之一。[30-31]

上述流動行為與健康效應相關研究已取得較大進展,但仍存在以下幾個問題有待解決:一是健康外生沖擊因素為勞動力流動行為與健康效應關系增加了不確定性,需要進一步明確其影響方向;二是對勞動力流動與健康之間內生性問題需要做更深入的思考,以更準確識別勞動力流動行為的健康效應;三是需要明確回答勞動力短期和長期流動是否存在“流行病學悖論”;四是需要針對流動勞動力健康改善效應的發生機制進行更為細致的討論。鑒于此,本文基于健康需求模型理論解析勞動力流動行為與健康效應之間的關系,[4]利用中國家庭追蹤調查(CFPS)2014-2018年調查數據,采用工具變量法、傾向得分匹配法以及滯后一期數據解決內生性問題,研究中國勞動力流動行為的健康效應及其健康效應的發生機制。

三、理論框架

本文基于勞動力追求效用最大化目標及Grossman健康需求模型推導勞動力流動行為與健康效應的關系。[4]首先假定勞動力效用函數在健康投入和其他消費組合服從C-D生成函數的形式:

[U=ZαX1-α] (1)

[Z]是勞動力購買到的一系列健康產品,[X]是其他產品消費,且健康產品和其他產品在勞動力個人效用形成過程中替代彈性為1。假設效用函數[U.]是關于變量[Z]和[X]的嚴格凹函數,效用生產函數滿足以下性質:

[UZ>0,UX>0,UZZ<0,UXX<0,UZZUXX>U2ZX] (2)

假設勞動力將個人收入全部用于健康產品消費和其他產品消費,即:

[Y+A=PZZ+PXX] (3)

[Y]為勞動者的預期收入,[PZ]為單位健康產品價格,[PX]為單位其他產品價格,[A]為稟賦收入,且均為外生變量。在[Z]和[X]條件下求得勞動力效用最大化下健康產品和其他產品需求量,通過構建拉式方程,有:

[Z=αY+APZ;X=1-αY+APX] (4)

另外,假設勞動力在流出地[i]獲得的預期收入為[Wi],由于流動產生的固定成本為[C],勞動力在流入地[j]獲得的預期收入為[Wj],單個勞動力并不能影響地區預期收入,因此地區預期收入為外生變量。假設勞動力從[i]地區流入[j]地區的概率為[q],則勞動者預期收入為:

[Y=q(Wj-C)+(1-q)Wi] (5)

將式(5)代入式(4),有:

[Z=αq(Wj-C)+(1-q)Wi+APZ;X=1-αq(Wj-C)+(1-q)Wi+APX] (6)

假定其他變量外生,勞動力效用函數中健康產品和其他產品消費均是流動行為的函數,進一步推導勞動力流動與效用的均衡關系,如式(7)所示:

[?U?q=dUdZdZdq+dUdXdXdq=ααPZqWj-C+1-qWiα-1αPZWj-C-Wi+1-α1-αPXqWj-C+1-qWi-α1-αPXWj-C-Wi>0] (7)

勞動力效用增加是選擇流動行為的根本原因,式(7)必然大于0,從而得知[Wj-C-Wi>0],即流入地收入[Wj]減去流動成本[C]之后仍然高于流出地收入[Wi]。

進一步觀察勞動力流動行為對其健康效應的影響。根據Grossman的健康需求模型,[4]個人健康水平[H]是內生的,由健康投入和其他消費決定。因此,勞動力健康效應與產品投入的關系如下:

[H=H(H0;PZ;PX;ZY;XY;E)] (8)

式(8)中,[H]是前期健康水平[H0]以及用于改善健康水平的產品投資和其他因素[E]共同決定的結果。

由式(4)可知,[ZY]和[XY]關于收入的函數同時也是流動概率的函數,勞動力健康效應與流動行為的均衡關系可以表示為:

[?H?q=dHdZdZdq+dHdXdXdq=H'ZαPZWj-C-Wi+H'X1-αPZWj-C-Wi] (9)

一般而言,健康投入對健康的影響具有正效應,即[H'Z>0],且由式(7)得知[Wj-C-Wi>0],式(9)中[H'ZαPZWj-C-Wi]大于0;其他產品對健康的影響具有不確定性,導致等式(9)中[H'X1-αPZWj-C-Wi]的影響不確定。如果流動者的健康投入效應大于其他產品投入帶來的可能負向效應,則勞動力流動行為對健康效應具有正向影響。Jasso等對流動者健康效應的預測表明,[23]流動者的自我選擇、年齡等特征以及在流入地的收入、環境等因素影響其健康效應,勞動力流動行為對其健康效應是多因素作用下的一個綜合效應。

四、數據來源、模型設定和變量構造

(一)數據說明

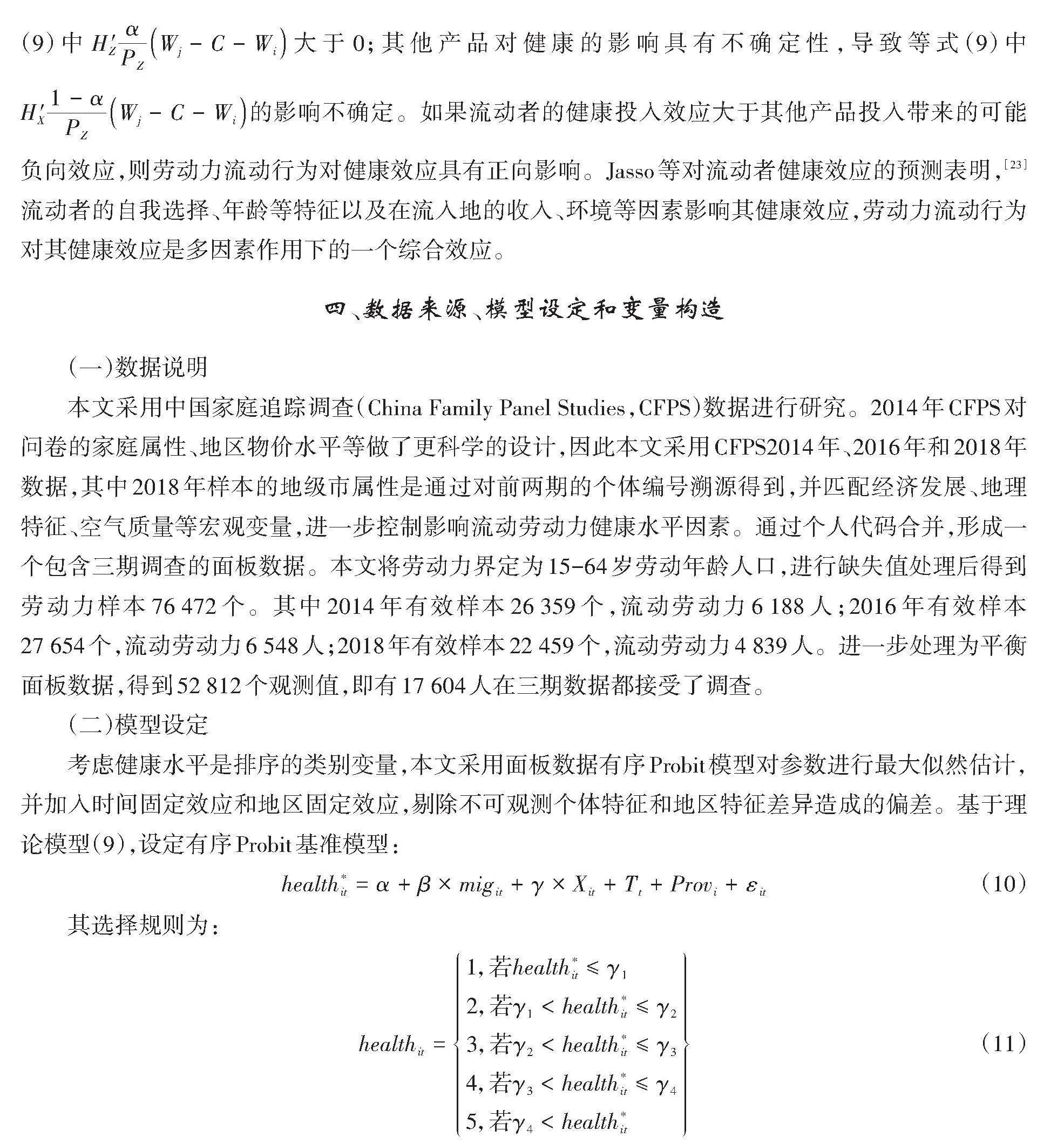

本文采用中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS)數據進行研究。2014年CFPS對問卷的家庭屬性、地區物價水平等做了更科學的設計,因此本文采用CFPS2014年、2016年和2018年數據,其中2018年樣本的地級市屬性是通過對前兩期的個體編號溯源得到,并匹配經濟發展、地理特征、空氣質量等宏觀變量,進一步控制影響流動勞動力健康水平因素。通過個人代碼合并,形成一個包含三期調查的面板數據。本文將勞動力界定為15-64歲勞動年齡人口,進行缺失值處理后得到勞動力樣本76472個。其中2014年有效樣本26359個,流動勞動力6188人;2016年有效樣本27654個,流動勞動力6548人;2018年有效樣本22459個,流動勞動力4839人。進一步處理為平衡面板數據,得到52812個觀測值,即有17604人在三期數據都接受了調查。

(二)模型設定

考慮健康水平是排序的類別變量,本文采用面板數據有序Probit模型對參數進行最大似然估計,并加入時間固定效應和地區固定效應,剔除不可觀測個體特征和地區特征差異造成的偏差。基于理論模型(9),設定有序Probit基準模型:

[health*it=α+β×migit+γ×Xit+Tt+Provi+εit] (10)

其選擇規則為:

[healthit=1,若health*it≤γ1 2,若γ1<health*it≤γ23,若γ2<health*it≤γ34,若γ3<health*it≤γ45,若γ4<health*it ] (11)

[healthit]是個體[i]在[t]時期的健康水平,[health*it]是個體健康水平不可觀測到的隱變量,[γ1<γ2<γ3<γ4]為隱變量的切點,[migit]是個體[i]在[t]時期的流動狀態,是本文關注的核心變量,[Xit]是勞動力個體特征、家庭特征和地區特征等控制變量,[Tt]是時間虛擬變量,[Provi]是地區虛擬變量,[εit]是隨機誤差項。

此外,選擇效應并非流動行為對勞動力健康水平的真實影響,參照黃玖立等的方法,[32]取各市到海岸線距離作為是否流動的工具變量,剔除選擇效應。進一步采用傾向得分匹配法將流動勞動力與非流動勞動力匹配,消除個體特征差異對流動勞動力健康影響的選擇效應。考慮勞動力流動的健康效應具有滯后性,本文還采用流動勞動力滯后一期數據檢驗。

(三)變量構成

1. 被解釋變量

對勞動力健康的衡量主要采用自評健康,自評健康是基于個體自身心理、生理和社會適應方面的綜合健康評價指標。[33]自評健康被劃分為5個等級:非常健康、很健康、比較健康、一般和不健康,分別賦值5、4、3、2和1,劉國恩等、趙忠等采用了類似的健康指標和賦值方法。[34-35]本文采用CFPS中其他健康變量(如就醫情況等)進行穩健性檢驗。

2. 解釋變量

本文解釋變量為勞動力是否流動,根據受訪者的流動經歷、戶籍登記地和常住地特征構建,將外出務工人員賦值為1,其他類型勞動力賦值為0。

3. 控制變量

從個體、家庭和地區3個層面控制其他可能影響勞動力健康的因素。[2][13][36-37]個體特征包括戶籍、婚姻、性別、年齡、受教育程度、吸煙、工作性質、每周工作時間、每周鍛煉頻次等;家庭特征包括家庭人數、家庭人均收入、有無自來水、社區性質等;地區特征包括市級層面的地區總人口、經濟發展和空氣質量等。

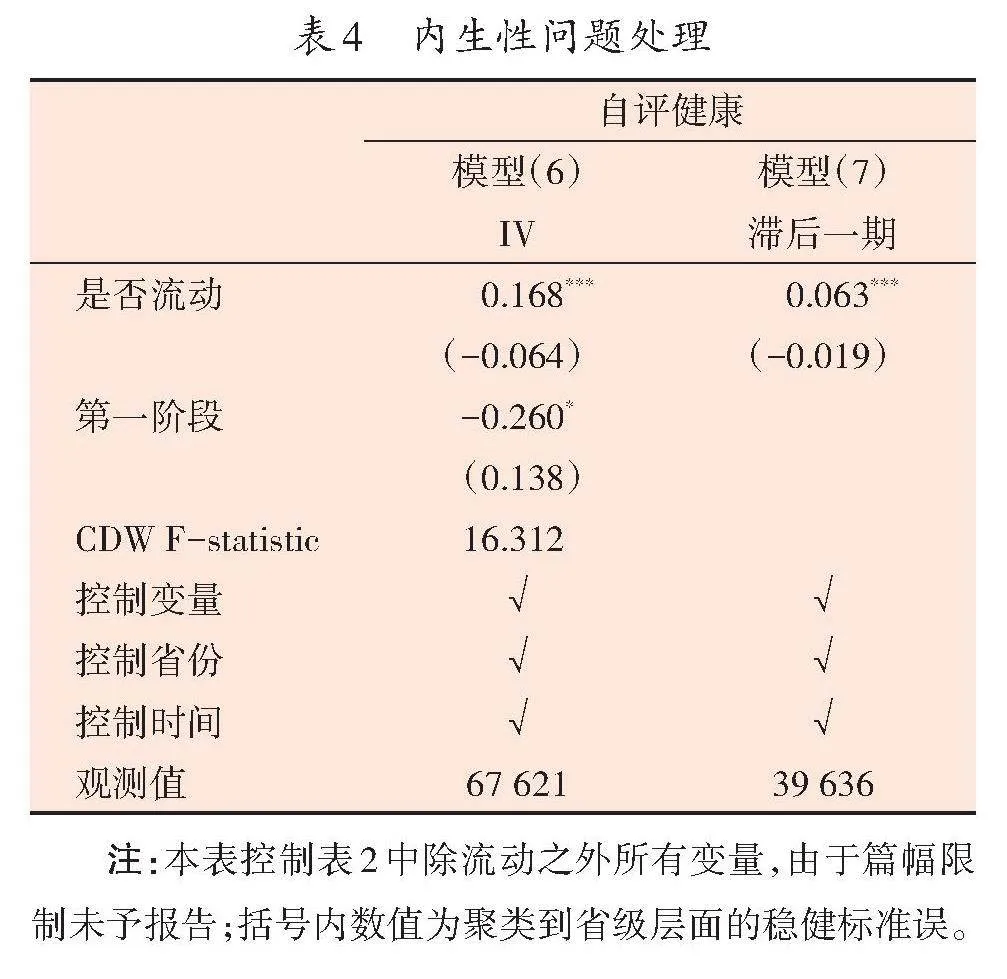

(四)描述性統計

描述性統計結果如表1所示,2014-2018年中國流動勞動力健康水平比非流動勞動力高,以農村戶籍為主;流動勞動力年齡、受教育程度、每周鍛煉次數相比非流動勞動力偏低,傾向吸煙等不利于健康的行為;流動勞動力以非農工作為主,工作時間更長,家庭收入較低,居住環境較差。各變量差異檢驗均在1%水平上顯著(婚姻狀態在10%水平上顯著),表明中國流動勞動力專有特征明顯。

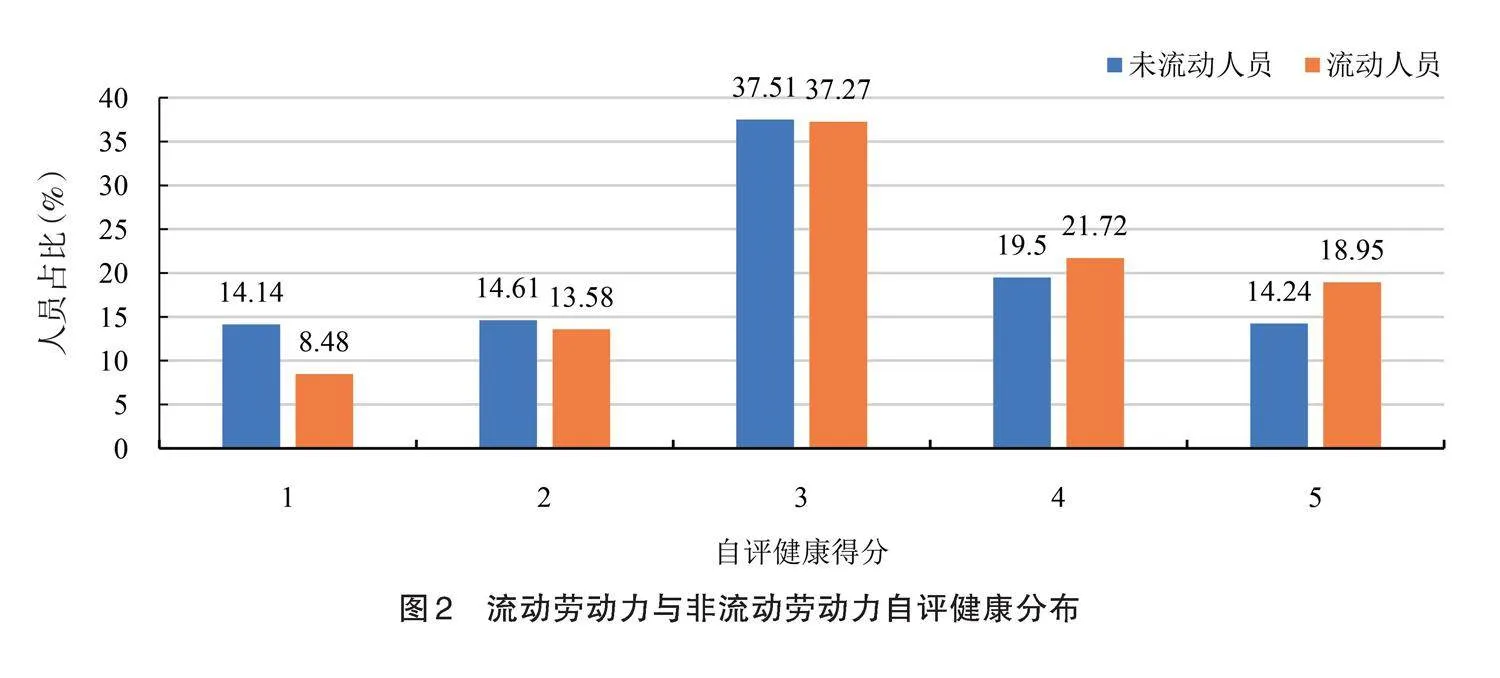

流動勞動力健康水平分布如圖2所示,整體來看流動勞動力健康水平顯著高于非流動勞動力。其中流動勞動力自評“不健康”和“一般”比例分別為8.48%和13.58%,均比非流動勞動力低;流動勞動力自評“比較健康”比例為37.27%,與非流動勞動力比例基本一致;流動勞動力自評“很健康”和“非常健康”比例分別為21.72%和18.95%,分別比非流動勞動力高出2.22個百分點和4.71個百分點。

五、結果分析與討論

(一)基準回歸模型估計

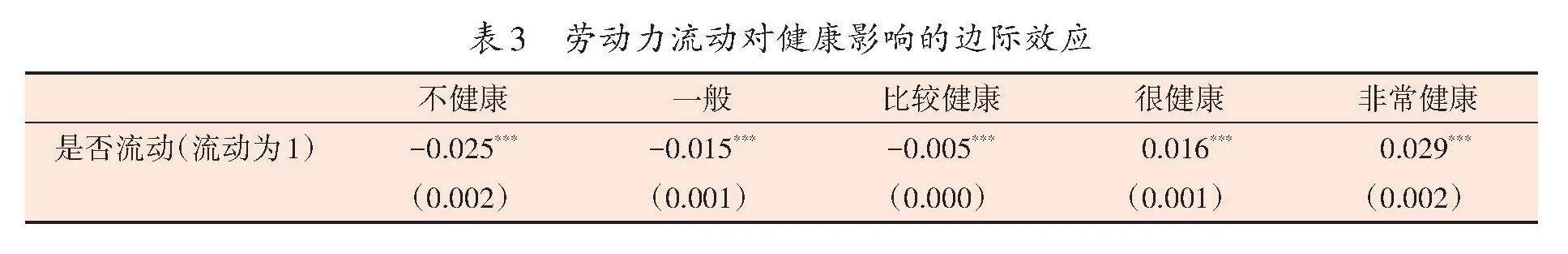

表2采用面板有序Probit隨機效應估計,并對常規Log likelihood、Wald chi2和LR test系數進行檢驗,所有系數達到檢驗標準要求,且在1%水平上顯著。模型(1)報告了在不考慮任何控制變量情況下是否流動對勞動力健康水平的回歸結果,估計系數為0.172且在1%水平上顯著,表明流動行為對勞動力健康有顯著正向影響。模型(2)控制個體人口社會學特征以及家庭和地區社會經濟特征與健康行為差異,估計結果為正且顯著。模型(3)是在模型(2)的基礎上進一步控制地區效應和時間效應,消除地區差異和時間趨勢對估計結果的影響,估計結果顯著為正。模型(4)將數據處理為平衡面板數據,估計結果仍然顯著為正。模型(5)進一步采用OLS估計,結果基本一致。表2估計結果表明勞動力流動行為對其健康有明顯的促進作用,與Blair等人、劉曉昀的研究結論基本一致。[7][22]究其原因,2020年“七普”數據顯示中國鄉城流動占比進一步上升,2000年、2010年和2020年鄉城流動占流動人口的52.2%、63.2%和66.3%,且人口向東部發達地區集聚趨勢并未根本性改變。流動勞動力繼續向東部省區及中心城市集聚,流動勞動力遷移之后收入提高,有更多資源投入生活條件、健康保障等,發達地區有更優質的醫療資源和服務,這對流動勞動力的健康水平有顯著的正向促進作用。Jasso指出流動勞動力通過提高收入以及在流入地獲得更好的健康護理,最終轉化為其健康的改善。[23]

從控制變量看,戶籍為農村的流動勞動力健康水平比城市流動勞動力更高,主要是因為農村環境質量好且生活壓力小,農村流動勞動力初始健康水平保持在更高水平,最終導致農村流動勞動力總的健康水平高于城市流動人口。女性流動勞動力健康水平比男性更低,主要由于女性處于相對低的經濟社會地位,健康損害往往大于男性勞動力。一般而言,勞動力年齡越大健康水平越低,本文證實了這一點。受教育程度對流動勞動力健康有顯著正向影響,高學歷勞動力更容易獲取營養和健康知識,可以顯著提升他們的健康水平。[35]

吸煙通常對健康有害,但研究發現吸煙顯著提高了流動勞動力健康水平,可能的原因是吸煙對健康的影響是一個長期效應,且吸煙還有利于當期流動勞動力釋放壓力。[38]從事農業的流動勞動力健康水平更低,主要是由于農業領域的勞動力從事的是繁重的體力勞動,健康風險高且醫療保障水平低。[27]流動勞動力的健康行為有助于其健康改善,經常從事鍛煉活動的流動勞動力健康水平更高。流動勞動力的收入對健康水平有顯著正向影響,更高的收入意味著有更多資源用于生活條件、健康保障等方面的改善,并提高了社會地位。[20-21]家庭成員數越多,流動勞動力健康水平越高,這也在一定程度上解釋了大家庭能分擔更多的風險、共享更多的資源。[37]在中國文化情景中,個人的基本行為(包括健康行為和醫療服務使用等)均受到家庭及初級社會群體的制約,并不是單純的個人行為,[37]家庭和其他初級群體形成了個人健康狀況的庇護網。

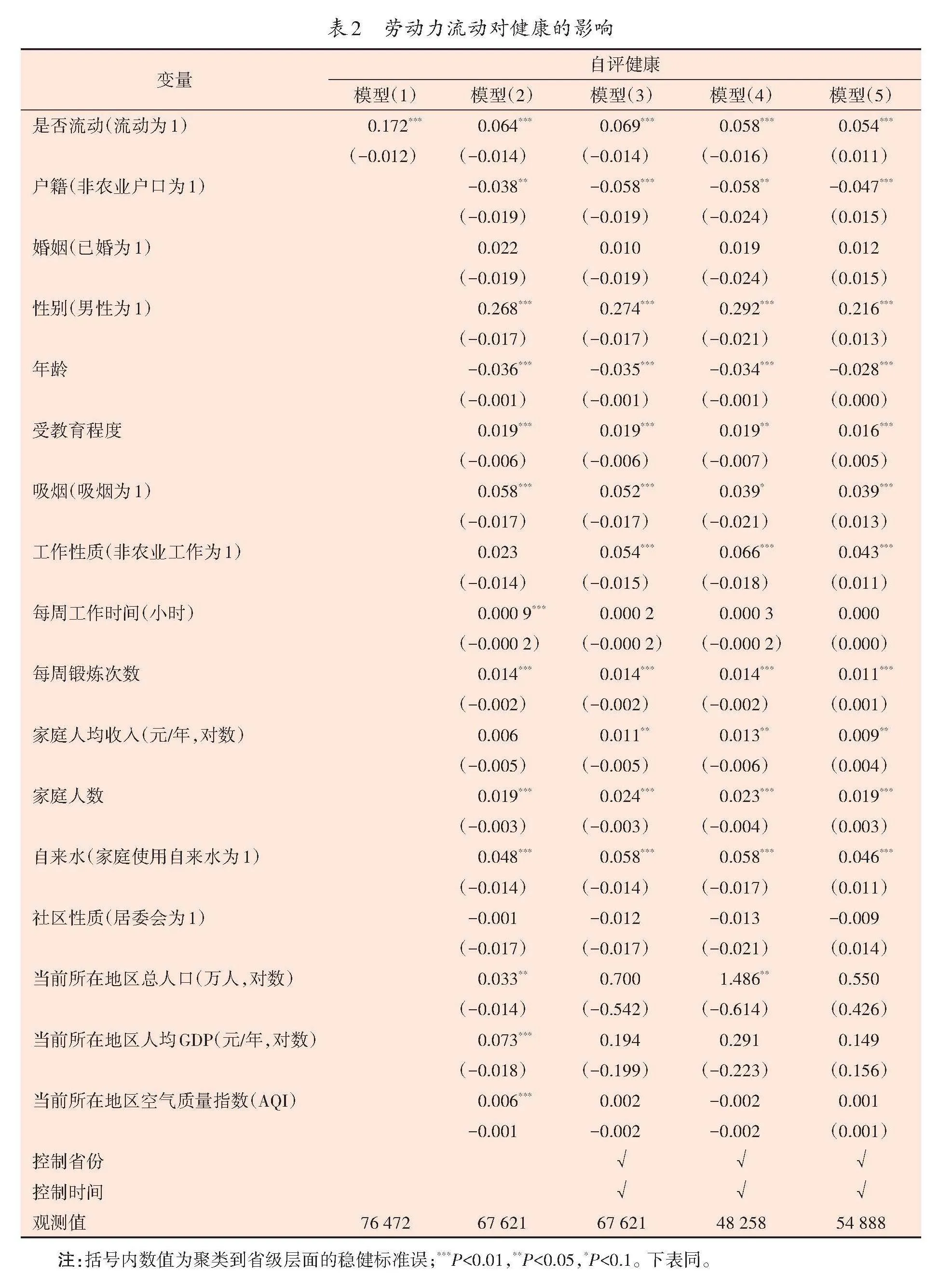

為了更加直接具體地解釋流動狀態的影響,表3進一步補充計算了流動狀態對不同健康水平的邊際效應,進一步驗證表2的估計參數。結果表明流動人口與非流動人口相比,不健康概率要低2.5%,很健康和非常健康的概率分別高1.6%和2.9%,驗證了流動有利于健康的結論。

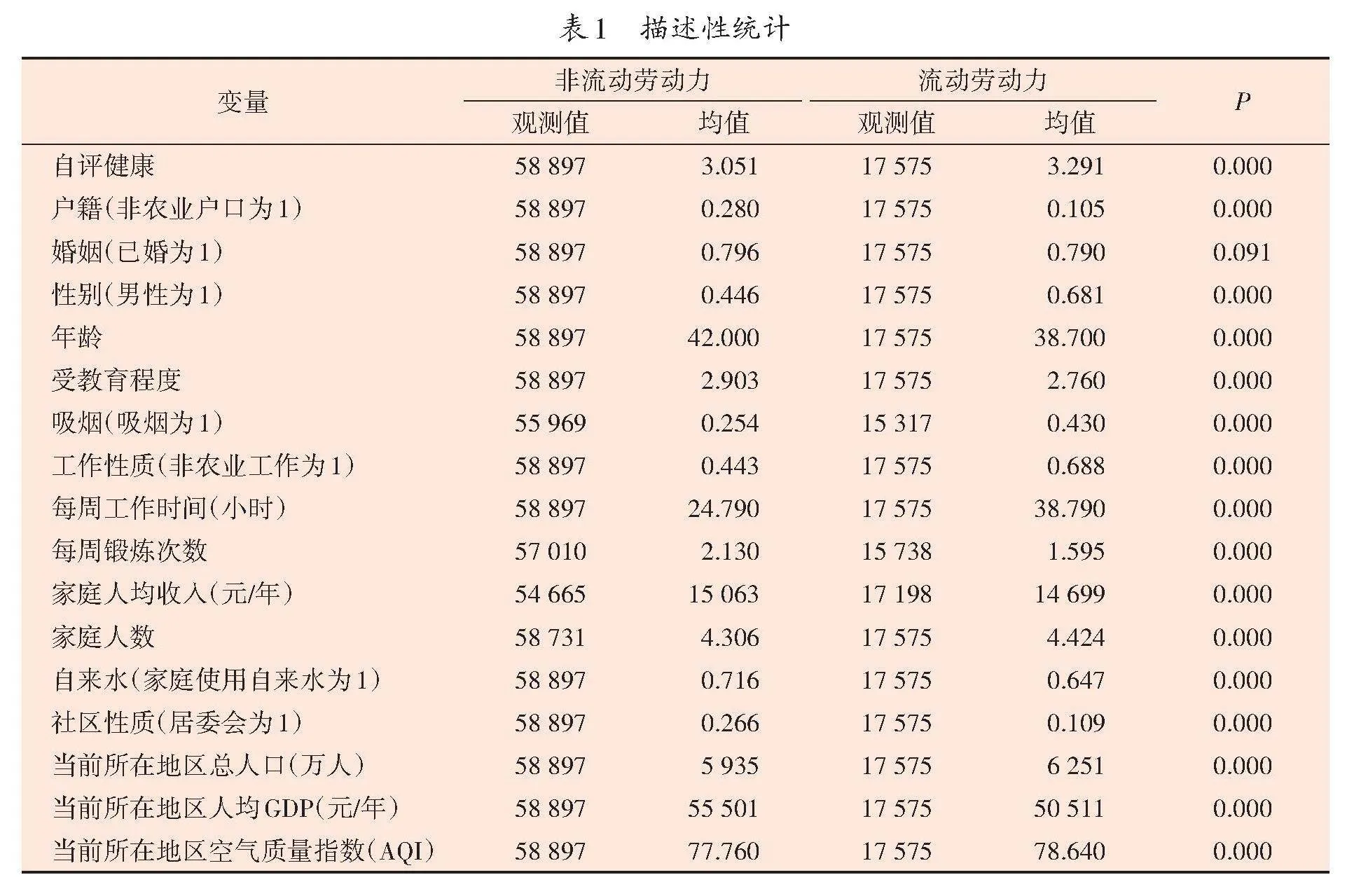

(二)反向因果和選擇偏誤導致的內生性問題

勞動力流動行為與健康效應之間可能存在反向因果關系,越是健康的勞動力越趨向于流動。為克服內生性問題,參照黃玖立等人的方法,[32]選擇與港口城市距離作為勞動力是否流動的工具變量。一般而言,越接近海岸線意味著一個城市或地區對外開放、經濟增長等潛力越高,對勞動力的吸引力就越大。與港口城市距離是一個外生變量,其與流動勞動力健康效應不存在因果關系,滿足工具變量有效性的外生性假定。考慮所選工具變量仍可能存在缺陷,一方面作為固有自然特征的樣本城市與港口城市距離是靜態的,而被解釋變量與內生變量均為含有時間信息的動態數據;另一方面勞動力流動行為對健康的影響在不同年份存在差異。因此,參照Angrist等人和孫傳旺等人對截面工具變量在面板數據的使用方法,[39-40]將與港口城市距離與年度虛擬變量交互項作為工具變量,克服工具變量的時間約束。表4模型(6)采用工具變量法進行估計,結果顯示勞動力流動行為顯著提高了他們的健康水平。

考慮勞動力流動行為對健康的影響具有滯后效應,將解釋變量和控制變量滯后一期。模型(7)是滯后一期的估計系數,結果仍然為正且在1%水平上顯著。表4估計結果表明:剔除自選擇效應,本文解決了勞動力流動行為與健康效應的內生性問題,勞動力流動行為仍然能夠顯著提高他們的健康水平。

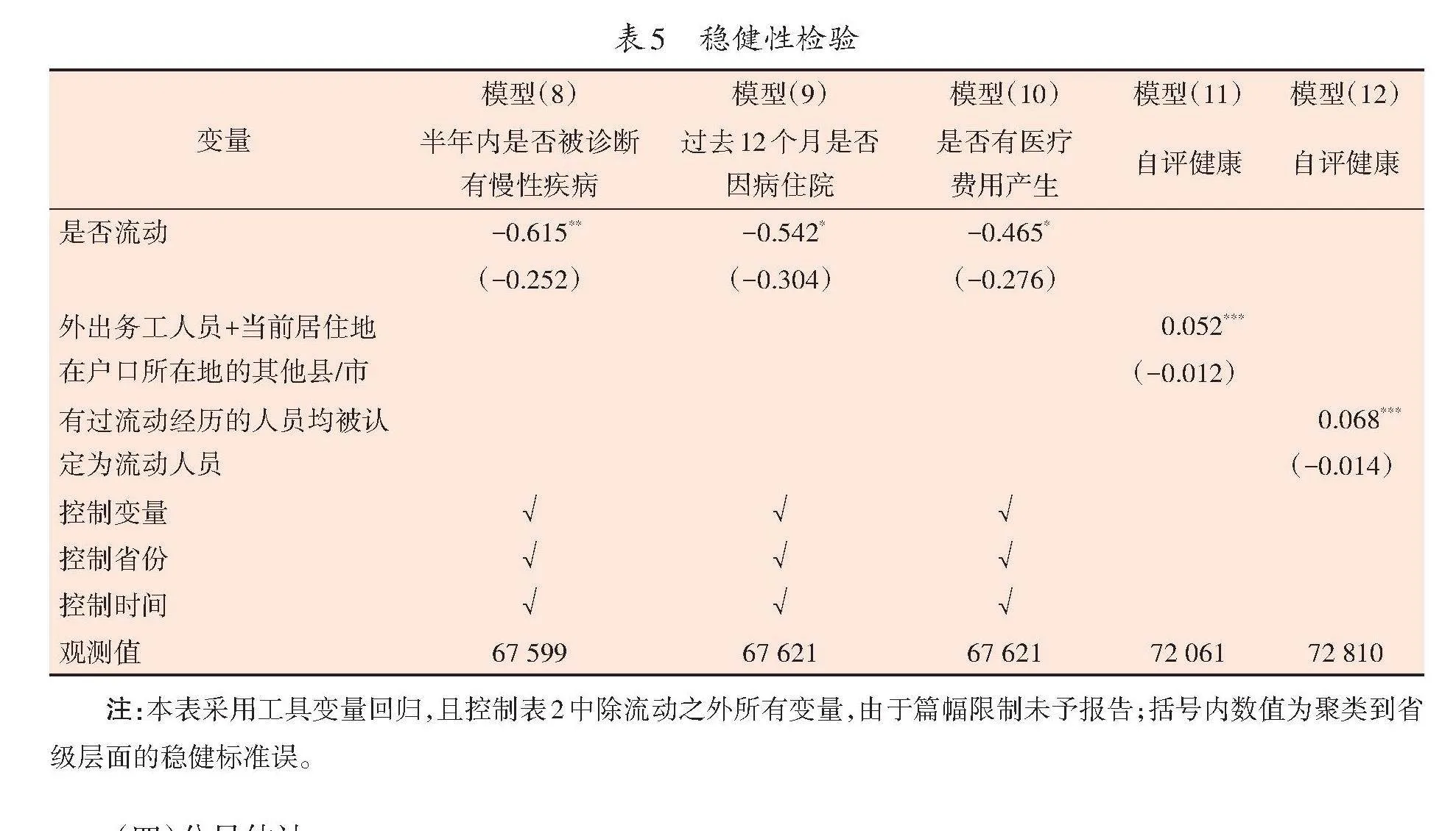

(三)穩健性檢驗

進一步選擇勞動力是否生病替換自評健康,包括半年內是否被診斷有慢性疾病、過去12個月是否因病住院、是否有醫療費用產生三個替代變量,檢驗估計結果的穩健性。表5工具變量結果顯示:流動行為對勞動力是否生病呈顯著的負向影響,流動行為降低了勞動力患病的概率。此外,本文通過重新定義流動勞動力,檢驗流動行為對勞動力健康影響的穩健性。模型(11)將問卷中“當前居住地在戶口所在地的其他國/省/縣/市/鄉/鎮/街道”的人口并入流動勞動力,增加觀測值4440人,估計結果顯著為正。將流動過但現在已回流人員定義為流動勞動力,檢驗勞動力只要有過流動經歷健康狀態可能會得到改善。模型(12)將從2014年流動過,但在2016年、2018年調查期已經返鄉的勞動力定義為流動勞動力,增加觀測值5189個。即使這些新增樣本中可能存在部分因健康水平下降而返鄉的勞動力,[2]估計結果依然顯著為正。在替換被解釋變量后,本文結果依然顯著,表明估計結果穩健。

注:本表采用工具變量回歸,且控制表2中除流動之外所有變量,由于篇幅限制未予報告;括號內數值為聚類到省級層面的穩健標準誤。

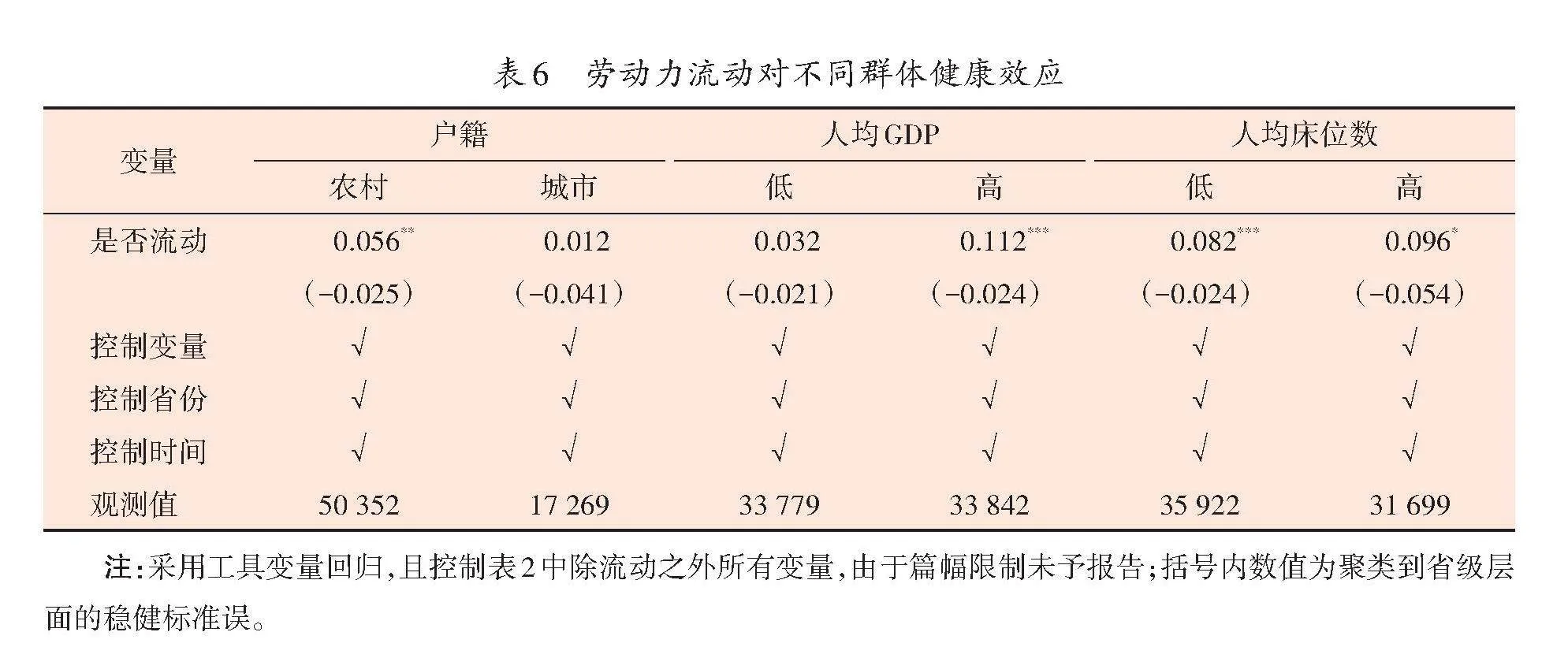

(四)分異估計

鄉城流動或落后地區向發達地區流動的勞動力主要為農村戶籍或低收入群體,流入地多為收入高、醫療保障體系完善的地區。這里主要選擇戶籍、地區人均收入和地區醫療資源做異質性分析,其中,人均GDP和人均床位數按50分位數劃分為高、低兩個組(見表6)。

表6工具變量估計顯示:農村戶籍、流入高收入地區和優質醫療資源聚集地區的流動勞動力健康效應提升明顯。從戶籍制度來看,鄉-城流動顯著提高農村勞動力健康水平,而對城-城流動勞動力的健康促進作用并不明顯。究其原因,一方面城鄉勞動力收入差距明顯,收入提升對來自農村地區低收入勞動力的健康效應更大;另一方面城鄉勞動力醫療保障水平差異明顯,城鄉優質醫療資源和醫療服務可及性差異導致鄉城勞動力流動后獲得的健康效應更加明顯。[41]從收入來看,流動勞動力在高收入地區的健康效應得到了顯著的改善,但在低收入地區并未觀察到顯著的改善效果。Jasso等通過對美國移民的研究也證實了這一點,[23]合法移民到美國的經濟收益最終轉化為健康水平改善,經濟收益顯示出與健康收益相似的可變性。收入是影響健康的重要因素,一方面學者多認為收入對健康的邊際效應遞減;[42]另一方面收入通過影響個體的居住環境、生活方式及醫療資源可支付性等間接影響健康狀況。從醫療服務資源來看,流入醫療資源高水平地區和醫療資源低水平地區對流動勞動力健康水平都有顯著正向影響,但勞動力流入醫療資源高水平地區的健康促進效應大于醫療資源低水平地區。

(五)擴展分析:動態效應

McDonald等認為移民年限是影響流動勞動力健康的重要因素,流動者健康水平在流入地會隨著時間推移逐漸減少,最終與本地區居民健康水平趨同,出現“流行病悖論”現象。[13]這里進一步檢驗勞動力流動健康效應隨時間的動態變化,采用的流動時間來自CFPS問卷題項“您從什么時候離開您當前戶口所在地”,通過當期調查年月減去離開戶籍所在地時間獲得勞動力流動時間長度。估計結果如表7所示。

模型(13)將未流動勞動力的流動時間設置為0,對全樣本估計分析的結果顯示流動時間的估計系數為負且在10%的水平上顯著,估計結果表明流動勞動力在短期內存在“流行病學悖論”。該結論在一定程度上證實了Newbold等人和Dean等人的觀點,[14-15]他們認為國際移民的健康狀況隨遷移年份的增加不斷惡化,逐漸收斂到流入地居民的健康水平。模型(14)是勞動力流動時間及其平方項對其健康水平的影響,估計結果顯示流動時間及其平方項的估計系數不再顯著,即不存在長期效應。上述結果表明流動勞動力存在短期“流行病學悖論”現象,但“流行病學悖論”的長期效應并不存在。“流行病學悖論”假說最初由Karno等人提出,[12]認為在移民初期移民健康狀況優于流入地居民,但移民健康狀況隨時間推移惡化,與流入地居民逐漸趨同。但本文研究發現與此并不一致,這主要可能是由于中國鄉與城、落后地區與發達地區在收入、醫療資源和服務等方面的差距較大,現階段勞動力鄉城遷移過程中主要獲得的是健康促進效應,流動勞動力健康損耗現象并沒有發生或者不足以抵消健康促進效應。

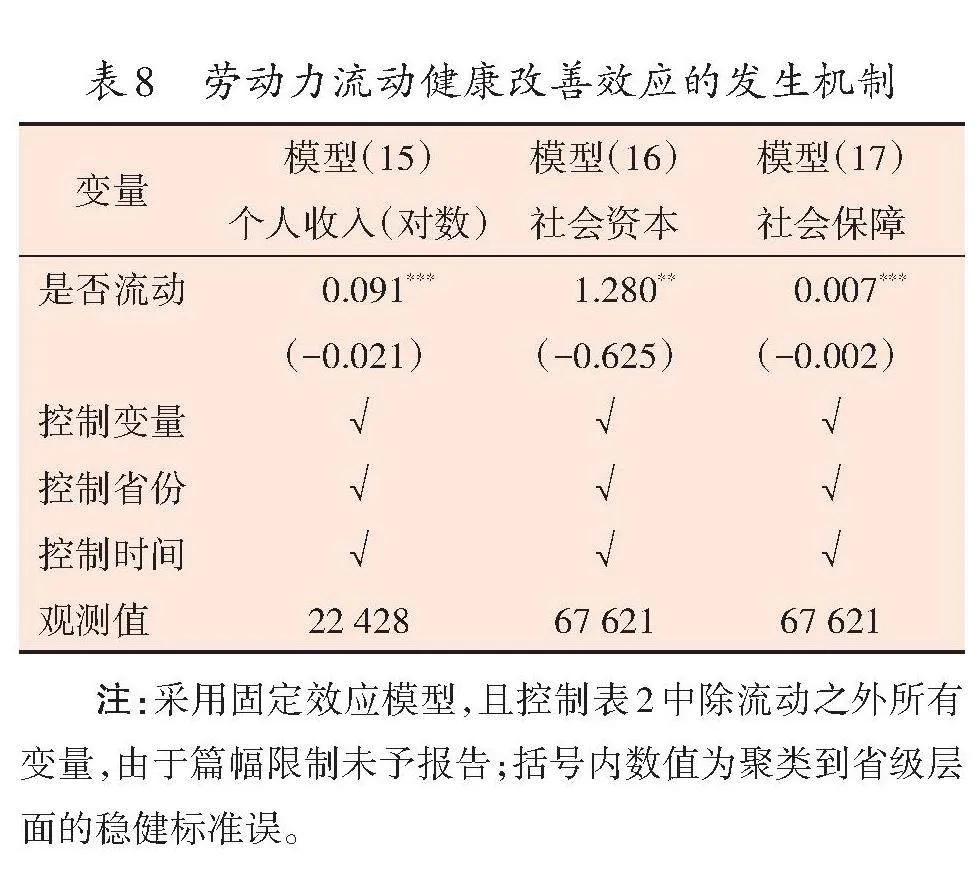

六、機制分析

本文證實了勞動力流動行為的確改善了其健康水平,但對于如何影響健康的潛在路徑還不明確,這里進一步對勞動力流動健康效應的機制進行探討。一方面,勞動力主要是從農村流向城市或從低收入地區流入高收入地區,在流入地流動勞動力首先能夠感受到的就是收入的增加;[41]另一方面,流入地的社會保障制度相對健全,地區醫療資源、社會資本也更加豐富。[22]此外,近年來國家公共衛生服務均等化政策的實施更是為流動人口提供了與本地人同等權益的制度保障。[43]根據Grossman的健康需求模型,[4]健康投資主要包括增加消費者的休息時間、購買醫療保健服務和商品、提高飲食的質量水平、加強身體鍛煉、提高教育水平以及改善住宿條件等。Fogel認為食物消費和營養水平提高所帶來的“福格爾型健康人力資本”能夠大大提高勞動生產力,[44]在長期經濟增長過程中,它能解釋全要素生產率提高(即索羅余值)的絕大部分。Arrow指出醫療保險市場存在明顯的不確定性,需要政府的調控,對于存在明顯二元市場分割的中國而言,社會保障改善對流動勞動力健康水平的提升尤為重要。[45]

因此,勞動力流動對健康改善的渠道變量主要有個人收入、社會資本和社會保障條件。第一,勞動力流動帶來更高的個人收入有助于提升健康水平。Jasso等認為合法移民到美國的經濟收益最終轉化為健康水平改善,經濟收益顯示出與健康收益相似的可變性。[46]經濟收益還可以改善食物消費,Fogel和Strauss等人的研究表明食物消費的提高是低收入或者中等收入國家或地區健康提升的主要途徑;[44][47]第二,勞動力流動帶來生活習慣和健康認知的提升,拓展社會資本,從而改善醫療資源獲取和保健行為;[22][48]第三,流動勞動力獲得更好的社會保障條件,如優質醫療資源。[20]本文將家庭禮金支出作為社會資本變量,[49-50]將每千人床位數作為社會保障變量。[6][51]

表8估計結果顯示勞動力流動對個人收入、社會資本、社會保障有顯著的正向作用。一方面流入高收入地區使勞動力個人收入明顯增加,而個人收入與健康水平有著顯著的正相關關系;另一方面流入地醫療資源更好、保障體系更完善,流入勞動力享受到比流出地更加優質的醫療服務,每千人床位數為替代變量的社會保障條件改善具有顯著的健康促進效應。此外,發達地區擁有更多的機會和資源,社會資本通過對醫療資源獲取和保健行為的正向作用,有助于提升流動勞動力的健康水平。

七、研究結論與政策含義

本文基于Grossman的健康需求模型理論解析勞動力流動行為與健康效應的關系,采用CFPS2014-2018年面板數據和有序Probit模型實證檢驗我國勞動力流動的健康效應和作用機制。結果發現勞動力流動使健康水平獲得有效提升,農業戶籍、流入高收入地區和優質醫療資源聚集區的勞動力健康促進效應更為明顯,但是這種勞動力流動行為也存在短期“流行病學悖論”現象,不過長期健康效應依然顯著為正。進一步分析發現流動勞動力通過在流入地獲得更加優質的醫療資源、更高水平的收入、更多的社會資本,有助于他們健康狀況的改善。本文有如下政策建議:

一是有序推動勞動力流動。增加社會流動的機會能夠讓處于社會中下層地位的勞動力憑借自己的能力獲得向上流動,進而改善自己的健康狀況。[52]流動行為對勞動力健康存在明顯的正向影響,表明有序推動勞動力流動同樣是改進健康水平的一種有效方式。進一步破除妨礙勞動力、人才社會性流動的體制機制弊端,打造一個平等的城鄉人口發展和轉移發展體系,實施勞動力供給“全流通策略”,通過農業部門向非農部門、欠發達地區向發達地區的有序轉移,可以從另一個方面實現我國醫療資源在空間上的均衡格局和高水平醫療服務的可及性。

二是穩住流動勞動力健康優勢。流動是勞動力趨利性的自選擇行為,通常流向待遇和環境相對較好的地區,但在流入地由于居住條件、社會融合等因素約束,流動勞動力健康水平可能會隨流動時間呈現下降趨勢,出現傳統的“流行病悖論”。未來需要進一步促進本地居民與流動勞動力的深度融合,提升流動勞動力醫療服務需求的平等程度和滿足程度,從而穩定和提升他們的健康水平以及城市適應性。

三是消解“三文魚偏誤效應”現象。健康顯著惡化的流動勞動力往往無法長期滯留流入地,極有可能向流出地回流,將進一步擴大城鄉和地區間的健康不平等。需要通過發展互聯網醫療、激勵優質醫療資源下沉,解決欠發達地區基層醫療機構長期面臨的“確診難”問題,提升醫療服務的公平性和可及性,促進不同地區醫療資源空間均衡性。

四是完善流動勞動力健康效應發生機制。更高的個人收入、更多的社會資本、更優質的醫療資源等是我國流動勞動力健康改善的發生機制,要賦予流動勞動力與本地勞動力同等的參與權和保障權,通過恰當的就業政策和收入政策激勵用人單位提升流動勞動力的收入水平和社會地位;完善醫療服務均等化保障體系,提升我國流動勞動力對優質醫療資源和服務的可及性。

【參考文獻】

[1] 許召元,李善同. 區域間勞動力遷移對地區差距的影響[J]. 經濟學(季刊),2009(1):53-76.

[2] 牛建林. 人口流動對中國城鄉居民健康差異的影響[J]. 中國社會科學,2013(2):46-63.

[3] Hull D. Migration,Adaptation,and Illness:A Review[J]. Social Science & Medicine. Part A:Medical Psychology & Medical Sociology,1979,13:25-36.

[4] Grossman M. On the Concept of Health Capifbb7f4189cbd98bdaa704f1a4600f49ftal and the Demand for Health[J]. Journal of Political Economy,1972,80(2):223-255.

[5] Arora S. Health,Human Productivity,and Long-Term Economic Growth[J]. The Journal of Economic History,2001,61:699-749.

[6] 苑會娜. 進城農民工的健康與收入:來自北京市農民工調查的證據[J]. 管理世界,2009(5):56-66.

[7] Blair A H,Schneeberg A. Changes in the “Healthy Migrant Effect” in Canada:Are Recent Immigrants Healthier Than They Were a Secade Ago?[J]. Journal of Immigrant & Minority Health,2014,16(1):136-142.

[8] 宋全成,張倩. 中國老年流動人口健康狀況及影響因素研究[J]. 中國人口科學,2018(4):81-92.

[9] Noymer A,Lee R. Immigrant Health around the World:Evidence from the World Values Survey[J]. Journal of Immigrant and Minority Health,2013,15(3):614-623.

[10] Miller L S,Robinson J A,Cibula D A. Healthy Immigrant Effect:Preterm Births among Immigrants and Refugees in Syracuse,NY[J]. Maternal and Child Health Journal,2016,20(2):484-493.

[11] 李建民,王婷,孫智帥. 從健康優勢到健康劣勢:鄉城流動人口中的“流行病學悖論”[J]. 人口研究,2018(6):46-60.

[12] Karno M,Edgerton R B. Perception of Mental Illness in a Mexican-American Community[J]. Archives of General Psychiatry,1969,20(2):233-238.

[13] McDonald J T,Kennedy S. Insights into the “Healthy Immigrant Effect”:Health Status and Health Service Use of Immigrants to Canada[J]. Social Science & Medicine,2004,59(8):1613-1627.

[14] Newbold B. The Short-term Health of Canada’s New Immigrant Arrivals:Evidence from LSIC[J]. Ethnicity & Health,2009,14(3):315-336.

[15] Dean J A,Wilson K. “My Health Has Improved Because I Always Have Everything I Need Here...”:A Qualitative Exploration of Health Improvement and Decline among Immigrants[J]. Social Science & Medicine,2010,70(8):1219-1228.

[16] Giuntella O,Kone Z L,Ruiz I,et al. Reason for Immigration and Immigrants’ Health[J]. Public Health,2018,158:102-109.

[17] 齊亞強,牛建林,威廉·梅森,等. 我國人口流動中的健康選擇機制研究[J]. 人口研究,2012(1):102-112.

[18] Lu Y,Qin L. Healthy Migrant and Salmon Bias Hypotheses:A Study of Health and Internal Migration in China[J]. Social Science & Medicine,2014,102:41-48.

[19] Lanska D J,Peterson P M. Effects of Interstate Migration on the Geographic Distribution of Stroke Mortality in the United States[J]. Stroke,1995,26(4):554-561.

[20] 周廣肅,樊綱,申廣軍. 收入差距、社會資本與健康水平:基于中國家庭追蹤調查(CFPS)的實證分析[J]. 管理世界,2014(7):12-21.

[21] 程菲,李樹茁,悅中山. 中國城市勞動者的社會經濟地位與心理健康:戶籍人口與流動人口的比較研究[J]. 人口與經濟,2018(6):42-52.

[22] 劉曉昀. 農村勞動力流動對農村居民健康的影響[J]. 中國農村經濟,2010(9):76-81.

[23] Jasso G,Massey D S,Rosenzweig M,et al. Immigrant Health:Selectivity and Acculturation[R]. Labor and Demography,IFS Working Papers W04/23,Institute for Fiscal Studies,2004.

[24] Birch S,Gafni A. Achievements and Challenges of Medicare in Canada:Are We There Yet? Are We on Course?[J]. International Journal of Health Services,2016,35(3):443-463.

[25] Chiswick B R,Lee Y L,Miller P W. Immigrant Selection Systems and Immigrant Health[J]. Contemporary Economic Policy,2008,26(4):555-578.

[26] 王桂新,蘇曉馨,文鳴. 城市外來人口居住條件對其健康影響之考察:以上海為例[J]. 人口研究,2011(2):60-72.

[27] 朱玲. 農村遷移工人的勞動時間和職業健康[J]. 中國社會科學,2009(1):133-149.

[28] 秦立建,王震,蔣中一. 農民工的遷移與健康:基于遷移地點的Panel證據[J]. 世界經濟文匯,2014(6):44-59.

[29] 劉亮,高漢,章元. 流動人口心理健康及影響因素:基于社區融合視角[J]. 復旦學報(社會科學版),2018(4):158-166.

[30] Rubalcava L N,Teruel G M,Thomas D,et al. The Healthy Migrant Effect:New Findings from the Mexican Family Life Survey[J]. American Journal of Public Health,2008,98(1):78-84.

[31] Lu Y. Rural-urban Migration and Health:Evidence from Longitudinal Data in Indonesia[J]. Social Science & Medicine,2010,70(3):412-419.

[32] 黃玖立,李坤望. 出口開放、地區市場規模和經濟增長[J]. 經濟研究,2006(6):27-38.

[33] Suchman E A,Phillips B S,Streib G F. An Analysis of the Validity of Health Questionnaires[J]. Social Forces,1958,36(3):223-232.

[34] 劉國恩,Dow Williamh,傅正泓,等. 中國的健康人力資本與收入增長[J]. 經濟學(季刊),2004(4):105-122.

[35] 趙忠,侯振剛. 我國城鎮居民的健康需求與Grossman模型:來自截面數據的證據[J]. 經濟研究,2005(10):79-90.

[36] Dunn J R,Dyck I. Social Determinants of Health in Canada’s Immigrant Population:Results from the National Population Health Survey[J]. Social Science & Medicine,2000,51(11):1573-1593.

[37] 趙忠. 我國農村人口的健康狀況及影響因素[J]. 管理世界,2006(3):78-85.

[38] Parrott A C. Individual Differences in Stress and Arousal during Eigarette Smoking[J]. Psychopharmacology,1994,115(3):389-396.

[39] Angrist J D,Krueger A B. Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?[J]. Quarterly Journal of Economics,1991,106(4):979-1014.

[40] 孫傳旺,羅源,姚昕. 交通基礎設施與城市空氣污染:來自中國的經驗證據[J]. 經濟研究,2019(8):136-151.

[41] 封進,余央央. 中國農村的收入差距與健康[J]. 經濟研究,2007(1):79-88.

[42] Benzeval M,Judge K. Income and Health:The Time Dimension[J]. Social Science & Medicine,2001,52(9):1371-1390.

[43] 鄧睿. 健康權益可及性與農民工城市勞動供給:來自流動人口動態監測的證據[J]. 中國農村經濟,2019(4):92-110.

[44] Fogel R W. Economic Growth,Population Theory,and Physiology:The Bearing of Long-term Processes on the Making of Economic Policy[J]. American Economic Review,1994,84(3):369-395.

[45] Arrow K J. The Economic Implications of Learning by Doing[J]. Review of Economic Studies,1962,29(3):155-173.

[46] Jasso G,Massey D S,Rosenzweig M R,et al. From Illegal to Legal:Estimating Previous Illegal Experience among New Legal Immigrants to the United States[J]. International Migration Review,2008,42(4):803-843.

[47] Strauss J,Thomas D. Health,Nutrition,and Economic Development[J]. Journal of Economic Literature,1998,36(2):766-817.

[48] 胡琳琳,胡鞍鋼. 從不公平到更加公平的衛生發展:中國城鄉疾病模式差距分析與建議[J]. 管理世界,2003(1):78-87.

[49] 易行健,張波,楊汝岱,等. 家庭社會網絡與農戶儲蓄行為:基于中國農村的實證研究[J]. 管理世界,2012(5):43-51.

[50] 尹志超,劉泰星,張誠. 農村勞動力流動對家庭儲蓄率的影響[J]. 中國工業經濟,2020(1):24-42.

[51] 王弟海. 健康人力資本、經濟增長和貧困陷阱[J]. 經濟研究,2012(6):143-155.

[52] 王甫勤. 社會流動有助于降低健康不平等嗎?[J]. 社會學研究,2011(2):78-101.

[責任編輯 李新偉]

A Study on the Health Effect of Labor Migrant

and Its Mechanism in China

BU Tao1,TANG Daisheng2

(1. School of Economics and Finance,Chongqing University of Technology,Chongqing,400054,China;

2. School of Economics and Management,Beijing Jiaotong University,Beijing,100044,China)

Abstract:In 2020,the data from “7th national population census” shows that floating population was 376 million,which formed patterns of China floating population. However,health does not only influence labor’ mobility decisions,mobility also has a broad impact on labor’ health. On the one hand,migrants face greater health risks,poor living and working environment and poor sense of social integration in migrant areas,so their health problems deserve attention. On the other hand,the migration of labor from low-efficiency industries to high-efficiency industries and from low-income areas to high-income areas increases the accumulation of personal resources and enables more investment in health capital. Whether the health level of Chinese labor is improved after migration behavior,what is the mechanism that causes the health improvement of migrants,and whether there is a traditional “epidemiological paradox” between short-term and long-term labor mobility. To answer this question,based on Grossman’s (1972) health demand model,this study innovatively constructed a theoretical analysis framework including income,mobility decision-making and health,and theoretically analyzed the relationship between labor mobility behavior and health effects. Theoretical analysis shows that if the health input effect of migrants is greater than the potential negative effect of other product inputs,the mobility of labor has a positive impact on health effects. This study further employs Grossman’s (1972) health demand model to investigate the causality between labor mobility behavior and health outcomes. Using Ordered probit model based on the Three-phase panel data of CFPS2014-2018,this paper studied the health effects of laborer mobility and tested the mechanisms for improving the health level of floating laborer. The results show that laborer mobility has a significant health promotion effect,which are still robust after eliminating the laborer’s self-selection effect. Heterogeneity analysis suggest that the health promotion effect is more obvious in rural household registration,and those floating to the areas of high-income and high-quality medical resources. According to further mechanism analysis,the main mechanisms affecting health effect of mobility laborer are improvements of income level,social capital,as well as accessing to better medical resource districts. The results of this study confirm that although there is a short-term “epidemiological paradox” phenomenon in laborer mobility,the long-term health effect of laborer mobility is still significantly positive. This study indicate that promoting orderly laborer mobility is an effective way to improve national health level. Therefore,this study suggests that increasing opportunities for social mobility can enable those in the lower and middle class of society to achieve upward mobility,thereby improving their own health. At the same time,promote the deep integration of local residents and migrant labor,improve the equality and satisfaction of migrants’ medical service needs,grant them the same participation rights and security rights as local labor,encourage employers to improve the income level and social status of migrants through appropriate employment policies and income policies,so as to stabilize and improve their health level and urban adaptability.

Key Words:Labor Migrant,Health Effect,Health Improvement,Epidemiology Paradox