科創中國·成果

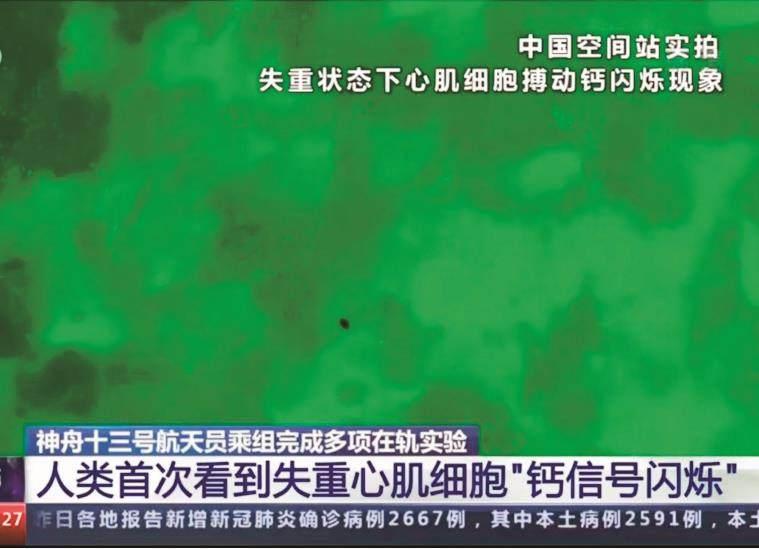

中國空間站順利完成了首個活細胞研究

2024年4月8日,團隊研究成果"Thiamine-modified metabolic reprogramming of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocyte under space microgravity(譯:空間微重力條件下硫胺素修飾的人多能干細胞來源心肌細胞代謝重編程)"在國際著名雜志《信號轉導與靶向治療》(Signal Transduction and Targeted Therapy)(IF:39.3)發表。

據了解,這是國際上首次將尿液中細胞來源人誘導多能干細胞衍生心肌細胞,并于2021年10月16日隨神舟十三號載人飛船送入太空,順利完成了中國空間站首個活細胞研究。

中國成為全球第二個有能力研發新型電子順磁共振波譜儀的國家

近日,由國儀量子技術(合肥)股份有限公司自主研發的國內首臺“W波段脈沖式電子順磁共振波譜儀”正式交付用戶。這標志著中國成為繼德國之后,第二個有能力研發該型電子順磁共振波譜儀的國家。電子順磁共振是一項探測物質中所含未成對電子的波譜學技術。現實中有許多物質含有未成對電子,如大氣、水、土壤中含有的新型污染物環境持久性自由基等。自由基存在的壽命短暫,但在許多化學反應過程中起著重要作用,如氧化反應、催化反應以及聚合反應等。

電子順磁共振波譜儀通過精確檢測樣品中的自由基,可以為化學、材料、生命科學等眾多領域提供寶貴的物質組成和結構信息,從而助力研究催化反應機理、研制高效催化劑。

國內首個成功抵御量子計算機攻擊裝備應用

4月10日,我國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”成功裝備國內首個PQC“抗量子攻擊護盾”——后量子密碼(Post Quantum Cryptography,PQC)混合加密方法。這將使“本源悟空”更好抵御其他量子計算機的攻擊,確保運行數據安全。

據介紹,PQC技術能夠有效地抵抗量子計算機的攻擊。量子計算機因其超強算力可以對原本的公鑰密碼體系產生嚴重威脅。

為抵抗量子計算機的潛在攻擊,世界各國紛紛加速推進PQC遷移以替換原本的公鑰密碼體系。據安徽省量子計算工程研究中心副主任竇猛漢介紹,“本源悟空”此次上載的PQC“抗量子攻擊護盾”由本源量子計算科技(合肥)有限公司研發,是國內首次實際應用。這意味著中國自主超導量子計算機在量子計算領域可以“攻守兼備”。同時,這也是中國數據安全新技術應用的一次重要探索。

我國自主研發的波浪能海洋生態監測浮標研發測試平臺在廣東深圳大鵬海域投用

4月10日,據中國科學院深圳先進技術研究院(以下簡稱“深圳先進院”)消息,我國自主研發的波浪能海洋生態監測浮標研發測試平臺在廣東深圳大鵬海域投用。該波浪能海洋生態監測浮標研發測試平臺被命名為“合作者號”,直徑3.3米,高9米,重達9噸,于2024年1月在深圳大鵬灣海域下水試運行。經過兩個月的海上測試調整,平臺各項功能運行良好。

據悉,“合作者號”由深圳先進院聯合中國科學院廣州能源研究所、廣州航標處等單位共同設計研發,能夠將波浪能轉化為電能,彌補傳統浮標僅依靠太陽能和蓄電池作為能量來源的短板,為浮標搭載的各類傳感器和設備提供持續穩定的電力供應。

另悉,該浮標符合航標設計標準,在搭載海洋生態監測儀器設備的同時,亦具傳統航標導航功能,且兼抗臺風、防生物附著等特點。

國內首款自主研發新一代飛艇首次完成轉場飛行

近日,國內首款完全具有自主知識產權的新一代飛艇首次完成湖北荊門—荊州沙市兩座城市的轉場飛行。這是AS700民用載人飛艇首次進行兩座城市之間的轉場飛行,全方位檢驗了飛艇自身性能和機組飛行、地面保障、空域協調等綜合能力,為后續實現長距離轉場飛行奠定了基礎。目前,AS700民用載人飛艇已獲得18架意向采購訂單,首架飛艇計劃今年年底交付。

中國超重元素研究加速器裝置創造國際最高流強紀錄

3月22日,據中國科學院近代物理研究所消息,該所研制的中國超重元素研究加速器裝置(CAFE2)取得重大突破,成功實現了14.8粒子微安流強、224兆電子伏能量的束流在靶穩定運行,創造了國際同類裝置運行束流參數的最高流強紀錄。

超重元素合成研究一直是科學界的熱點。目前,科學家總共發現了118種元素。在過去的幾十年中,美國、日本、德國、俄羅斯等國家成功合成了十多個新元素和數百個新核素。俄羅斯和日本還研制了用于超重元素研究的專用加速器裝置,最高流強10.4粒子微安。CAFE2為超重新元素合成研究積累了寶貴的數據和經驗,而14.8粒子微安流強的成功運行更為沖擊合成119號、120號新元素提供了良好的實驗條件,為中國科學家率先合成元素周期表第八周期新元素,實現元素命名零的突破提供了更大的可能性。