多中心空間結構與創新價值鏈效率:影響效應及作用機制

張安偉 胡艷

作者簡介:張安偉(1996-),男,山東日照人,安徽大學創新發展戰略研究院博士研究生,研究方向為區域經濟與空間經濟;胡艷(1964-),女,安徽合肥人,博士,安徽大學創新發展戰略研究院副院長,安徽大學經濟學院教授、博士生導師,研究方向為都市圈與城市群經濟。本文通訊作者:張安偉。

摘 要:利用夜間燈光亮度與城市經濟指標的匹配數據,考察城市內部、外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響效應與作用機制。結果發現:城市內部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間呈現先抑制后促進的非線性關系,城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率具有促進作用;城市內部、外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響存在空間區位異質性與城市規模異質性,且其傳導路徑存在差異;配置效率機制與合作共享機制是城市內部、外部多中心空間結構影響創新價值鏈效率的重要途徑;集聚經濟視角下,內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響受到局部集聚規模與整體集聚規模的影響;網絡經濟視角下,外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響受到績效規模借用與功能規模借用的影響。

關鍵詞:多中心空間結構;創新價值鏈效率;集聚經濟;網絡經濟

DOI:10.6049/kjjbydc.2023020111

中圖分類號:F290

文獻標識碼:A

文章編號:1001-7348(2024)11-0001-12

0 引言

創新是引領發展的第一動力。在區域經濟發展過程中,無論是內部要素稟賦條件還是外部宏觀經濟環境都會隨時間而變化,而創新在應對內外挑戰與實現長期可持續發展等方面發揮著至關重要的作用[1]。依靠創新驅動經濟結構轉型,重構區域發展格局,是推動經濟高質量發展與共同富裕的必經之路[2]。創新是一個持續性整合轉化與反饋再升級的過程[3],僅專利產出高或者某一方面比較突出的城市未必整體創新能力更強。因此,需要從更加全面的視角考察城市整體創新能力(Zhao,2022)。Hansen等(2007)首先提出創新價值鏈概念,并將創新視為一個連續的過程,包括新想法的產生、發展和擴散。眾多學者在此基礎之上對創新價值鏈概念進行拓展,認為創新價值鏈凸顯將知識轉化為商業價值的過程的結構和復雜性,強調勞動力、資本和技能等資源在價值創造過程中的作用[4]。

Florida等[5]認為,創新活動匯聚了大量生產資料、豐富的人才多樣性以及眾多的公共基礎設施等投入,同時,創新產出是政產學研服等密切合作的成果,因此,創新不僅僅是企業的產物,更是城市的產物。目前,關于城市支撐創新發展的研究較多,涉及城市基礎設施[6]、城市營商環境(張志紅,2022)、城市宏觀政策[7]等方面。但基于城市內部經濟實體的組織方式與城市之間的空間結構,探討城市內部多中心空間結構、城市外部多中心空間結構與創新產出之間因果關系的研究較少,也鮮有研究涉及城市空間結構與創新價值鏈之間的因果關系。城市內部多中心空間結構影響城市內部勞動力、資金等要素在空間中的集聚與分散[8],其部分與整體之間集聚收益和擁擠成本的相對關系,會影響知識創新效率、研發創新效率與產品創新效率,進而對創新價值鏈效率產生影響。城市外部多中心空間結構會影響城市之間的交互關系,推動城市個體向城市網絡演變,推動集聚經濟向網絡經濟轉變,提高城市合作共享的空間范圍與互動效率[9]。城市個體經濟條件下集聚外部性局限于城市內部,而城市網絡經濟條件下的網絡外部性可以突破城市邊界(Capello,2000)。城市網絡結構下大規模的要素流動與規模借用對區域內資源空間分布與配置效率產生影響,也會影響創新價值鏈演化過程。在當今時代,究竟是單中心主導還是多中心主導更具效益,一直存在爭議。本文將從創新價值鏈效率視角出發,探討何種空間結構更有利于城市增長動能革新與長期高質量發展,從而合理優化城市內外空間結構,加快建設世界創新高地。

與本研究相關的文獻主要包括兩個方面。一是多核心理論視角下城市空間結構與創新績效之間因果關系的研究。從城市內部來看,Li等[10]基于人口分布數據測度城市內部多中心空間結構,發現多中心空間結構對創新績效存在抑制作用;Chen等[11]、王嶠等[12]的研究支持這一結論,并發現這種抑制作用存在空間異質性,且受到城市規模的調節作用。從城市外部來看,陳書平等[13]研究發現,省域內城市多中心空間結構對創新績效的影響呈現倒U型曲線特征;Ye等[14]研究發現省域內城市多中心空間結構會抑制創新水平提升,但是,有利于縮小創新差距。二是創新價值鏈效率影響因素分析。從微觀層面來看,Ganotakis等[15]探討了創新價值鏈各階段之間的作用機制,并對支撐創新價值鏈運行的知識基礎、技能水平、外部聯系等因素進行了分析。從宏觀層面來看,Hu等[16]研究發現全球價值鏈嵌入可以提高創新價值鏈效率,且這種影響主要由全球價值鏈地位上升引起;李琳等[17]研究發現金融集聚可以促進創新鏈升級,且存在明顯的空間溢出效應。目前關于創新價值鏈效率影響因素的研究較少,且缺乏城市空間結構與創新價值鏈效率問題的研究,有待建立空間結構變遷與創新價值鏈效率提升協同演化的理論框架。

本文邊際貢獻在于:第一,在城市層面將兩階段創新價值鏈模型拓展到三階段創新價值鏈模型,從知識創新、研發創新、產品創新3個階段表征整體創新過程,利用三階段投入產出效率,運用耦合協調度模型測算創新價值鏈效率。第二,從形態多中心角度出發,利用夜間燈光數據更為客觀地測算城市內部多中心空間結構指數與省域內城市之間多中心空間結構指數,進而探討城市內外多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響效應、異質性與傳導路徑,并分析城市內外多中心空間結構影響創新價值鏈效率的配置效率機制和合作共享機制。第三,城市內部多中心空間結構發展績效受其集聚規模的影響,城市外部多中心空間結構發展績效受借用規模存在與否的影響,由此進一步剖析集聚經濟視角的集聚規模與網絡經濟視角的借用規模調節作用下,城市內外多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響存在何種差異。

1 理論機制與假設

1.1 多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響

(1)內部多中心空間結構與創新價值鏈效率。內部空間結構是集聚經濟在城市內部不同區塊分布的結果[18]。在多中心空間結構發展初期,會由于效率不足與空間分散而抑制創新價值鏈效率。首先,多中心意味著資源分散,無論是主要發展中心還是次要發展中心都面臨集聚效應不足的問題,從而導致經濟效率較低[12]。其次,創新的產生與傳遞依賴于知識編碼和隱性知識傳播,而隱性知識的擴散主要通過面對面交流實現(Rosenthal & Strange,2008)。受多中心空間結構中不同發展中心之間地理位置的制約,導致知識溢出效率降低,最終抑制創新價值鏈效率。當多中心空間結構發展到一定階段時,會提升城市創新價值鏈效率。第一,多中心空間結構引導主要發展中心科教資源向周圍擴散,例如,共建科研院所等,科研院所受到次要發展中心財政資金支持,并與具體產業發展相結合,提高知識創新效率。多中心空間結構緩解擁擠成本過高的問題,并提高資源環境承載力、基礎設施承載力,通過提高不同發展中心要素與政策、產業等的匹配度,促使主次發展中心政產學研用網絡優化,提高研發創新效率與產品創新效率。第二,不同類型的企業由于其發展訴求不同,如對人口密度的偏好不同、對功能屬性的偏好不同等,會傾向于在不同空間進行布局[19]。同時,隨著高等院校與科研院所在次發展中心的集聚,一些生產性服務業也會向次發展中心集聚(蔣麗,2014)。因此,多中心空間結構的發展會提高知識創新、研發創新、產品創新在城市內不同空間的協調度,從而提升創新價值鏈效率。

(2)外部多中心空間結構與創新價值鏈效率。我國多數地區呈現核心城市極化發展的單中心空間結構[13],但是,核心城市整體要素集聚水平越高,越容易遭受房價過高、交通擁擠等問題,而且一枝獨秀的空間發展模式也會造成省域整體的市場分割。隨著協調發展戰略的推進與交通基礎設施的升級,省域多中心空間結構成為更具效率的空間組織方式(尤濟紅,2022)。城市外部多中心空間結構削弱了城市之間的行政分割與市場分割,有助于要素自由流動與市場整合[20],逐漸形成分工合作的城市網絡。第一,城市網絡結構下勞動力的流動,特別是高素質人才的流動會加強知識傳播與再編碼速度,推動知識創新效率提高。勞動力、資金在區域內的宏觀配置會提高人力資本等要素與不同產業的匹配質量,提高研發創新效率。高水平的市場一體化環境保證技術在區域內橫向擴散與垂直轉移,加快市場化轉化進程,提高產品創新效率。第二,要素自由流動重構資源空間分布格局,不同城市定位不同、功能屬性不同,吸引的人才、產業等也不同,最終引導不同要素在不同城市形成差異化集聚,夯實不同城市創新價值鏈發展的要素基礎,提升創新價值鏈效率。因此,本文提出如下假設:

H1a:城市內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響呈現為先抑制后促進的“U”型非線性關系;

H1b:城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率具有促進作用。

1.2 多中心空間結構對創新價值鏈效率的作用機制

(1)內部多中心空間結構影響創新價值鏈效率的配置效率機制。多中心結構發展初期,主要發展中心要素集聚能力增強,城市次發展中心受到限制,會對城市整體配置效率造成影響。多中心結構發展后期,主要發展中心擁擠成本變高,資源要素向周邊次要發展中心轉移。通過提高城市內部不同經濟實體之間的組織效率,更有效地分享資源,在重要問題上進行協調決策,推動城市整體福利最大化,促進發展中心之間的互補性而非冗余競爭[21]。這種多中心發展趨勢通過減少城市內交易成本提高城市配置效率(Li & Liu,2018)。配置效率在微觀上體現為要素在不同企業的自由流動,在宏觀上則體現為人力資本與產業的匹配度、產業與城市的匹配度等。配置效率越高,創新價值鏈各階段的投入產出效率越高。

(2)外部多中心空間結構影響創新價值鏈效率的合作共享機制。省域內核心城市經濟規模持續擴大時,必然會面臨集聚不經濟問題,此時向其它城市進行要素疏散成為必然(孫斌棟,2017),一方面可以減輕過度集聚造成的高昂擁擠成本,另一方面可以集聚高端生產要素,提升發展能級。由城市個體發展轉向城市群體發展,在更廣闊的市場中,各種類型、規模與層級的城市依靠自身資源稟賦和產業優勢開展合作,形成大中小城市分工明確、互動發展的城市網絡,實現合作共享、功能互補。城市合作共享過程中,高素質人才流動更為自由,高校、企業、政府等合作更為頻繁,促進知識溢出與創新溢出,從而提高鄰近城市創新水平(白俊紅,2017)。高校、企業、政府等合作有助于降低專利、技術等交易成本,加快技術在不同城市的傳播與升級,推動知識創新、研發創新、產品創新的持續革新與轉化,進而提高創新價值鏈效率。因此,本文提出如下假設:

H2a:城市內部多中心空間結構可以通過配置效率機制影響創新價值鏈效率;

H2b:城市外部多中心空間結構可以通過合作共享機制提高創新價值鏈效率。

1.3 集聚經濟與網絡經濟視角下多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響

(1)集聚經濟視角下城市內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響。從局部集聚規模視角出發,即從城市內部主要發展中心集聚規模視角出發,當多中心空間結構水平較低時,局部集聚規模會降低多中心空間結構對創新價值鏈效率的抑制作用。這是由于內部主要發展中心的集聚規模會提高城市資源要素集聚程度與利用效率,有利于培育內部發展極,率先獲得發展基礎[22],從而支撐創新價值鏈效率提升。當多中心空間結構水平較高時,主要發展中心集聚規模越大,越傾向于抑制其它發展中心的成長,所以,局部集聚規模會降低多中心空間結構對創新價值鏈效率的促進作用。從整體集聚規模視角出發,即從城市整體集聚規模出發,當多中心空間結構水平較低時,城市集聚規模越大,自身資金、人才、基礎設施等創新資源越充裕,越能降低多中心空間結構對創新價值鏈效率的抑制作用。當多中心空間結構水平較高時,城市集聚規模越大,擁擠成本越高(Fujita & Ogawa,1982),從而造成效率損失,降低多中心空間結構對創新價值鏈效率的促進作用。

(2)網絡經濟視角下城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響。省域多中心空間結構推動城市網絡發展與深化,由鄰接關系而產生的城市集聚外部性轉變為超越鄰接關系的網絡外部性。Meijers[23]認為,多中心空間結構在城市中發揮正外部性的前提是城市之間的合作共享與功能互補,借用規模獲得發展。借用規模是指當城市規模與其經濟表現不存在顯著性的聯系時表現出來的一種外部性形式,可以分為績效規模借用與功能規模借用。目前我國各省份多中心程度均不高,大多數省份還處于支撐中心城市率先發展的態勢,整體虹吸水平大于擴散水平,可能造成績效規模借用下的集聚陰影,例如靠近北京和天津的中小城市貧困帶(姚常成,2020)。受國家戰略以及行政壁壘弱化的影響,毗鄰地區、都市圈乃至省域之間城市展開廣泛的合作,合作園區、創新飛地、異地孵化器等為城市依據各自功能稟賦進行合作提供了廣泛的載體,功能規模借用將會強化外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的促進作用。因此,本文提出如下假設:

H3a:局部集聚規模會對內部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的關系發揮負向調節效應,整體集聚規模會對內部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的關系發揮負向調節效應;

H3b:績效規模借用會對外部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的關系發揮負向調節效應,功能規模借用會對外部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的關系發揮正向調節效應。

2 研究設計與數據來源

2.1 模型設定

按照前文研究假設,對空間結構與創新價值鏈效率之間的非線性關系進行分析,構建模型如下:

IEit=α1+β1IPSit/EPSit+∑δj1Xjit+μi+ηt+εit

IEit=α1+β1IPSit/EPSit+β1'IPSit2/EPSit2+∑δj1Xjit+μi+ηt+εit

式中,i、t分別表示城市和年份,IE表示創新價值鏈效率,IPS表示城市內部多中心空間結構,EPS表示省域內城市之間多中心空間結構,X為城市層面的一系列控制變量,μ為地區固定效應,η為時間固定效應,ε為隨機誤差項。

2.2 變量選取

(1)被解釋變量:創新價值鏈效率(IE)。創新是一個由知識創造向產品推廣轉化的價值鏈,包括多主體合作和多元創新投入。現有研究傾向于將整個創新過程視為一個“黑箱”,考慮初始投入和最終產出以及創新效率,忽略了創新中間環節的運行機制[16]。關于城市層面創新價值鏈的研究主要關注研發創新與產品創新兩個階段,本文借鑒余泳澤等(2013)的做法,從知識創新、研發創新、產品創新三個階段分析創新價值鏈。借鑒李琳等[17]、王維國等[24]的做法,構建創新價值鏈各階段的投入產出指標體系。知識創新階段的主體是高等院校和科研院所,其投入為教學科研人員與教育科研經費,產出為論文和著作,本文選取高等學校教師數和政府教育支出作為知識創新投入指標,城市科研論文數量作為知識創新產出指標;研發創新階段的主體是高等院校、科研院所和企業,其創新投入為科研人員、科研經費和知識創新階段的產出,產出為專利、技術等,本文選取研究與試驗發展人員全時當量、政府科學技術支出和科研論文數量作為研發創新投入指標,專利申請授權量作為研發創新產出指標;產品創新階段的主體是企業,其投入為相關從業人員與經費,產出為新產品,本文選取整體從業人員、規模以上工業企業數量和專利授權量作為產品創新投入指標,新產品銷售收入作為產品創新產出指標。由于城市新產品銷售收入數據、研究與試驗發展人員全時當量數據存在嚴重缺失,本文利用第二產業增加值將省級新產品銷售收入數據拆分至城市,利用科研從業人員數量將省級研究與試驗發展人員全時當量數據拆分至城市。

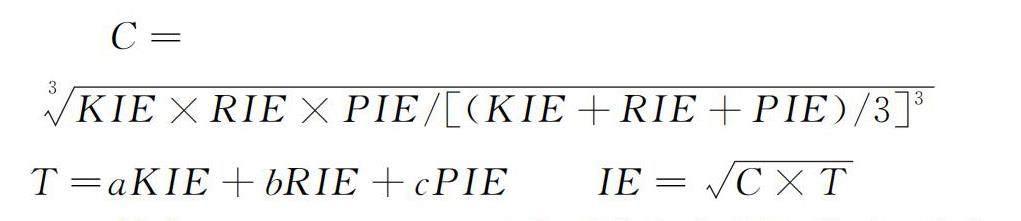

根據創新價值鏈各階段的投入與產出指標,利用DEA模型測算各階段創新效率。借鑒李琳等[17]的做法,運用耦合協調度模型測算知識創新效率、研發創新效率與產品創新效率的耦合協調度,表征創新價值鏈效率。

其中,KIE、RIE、PIE分別為知識創新效率、研發創新效率、產品創新效率,C為創新價值鏈三階段的耦合度,T為創新價值鏈三階段的協同效應。a+b+c=1,系數大小反映創新價值鏈三個階段各自重要程度。本文認為知識創新、研發創新、產品創新在創新價值鏈效率中具有同等重要的作用,因此,a=b=c=1/3。

(2)核心解釋變量:內部多中心空間結構(IPS)、外部多中心空間結構(EPS)。本研究所指多中心空間結構主要是基于形態視角的空間結構,表征城市內部經濟實體之間的組織方式與省域內城市之間的空間關系。用于測算空間結構的統計指標主要有人口數量[10]、地區生產總值(尤濟紅,2022)、夜間燈光亮度(孫斌棟,2017)等。本文測算多中心空間結構時,采用夜間燈光亮度數據,主要有以下三點原因:第一,中國城市之間存在大量流動人口,一些大城市流動人口占比甚至超過40%,人口統計較為困難,現有公開數據所統計的常住人口數量可能不準確。第二,經濟增速一直都是績效考核的重要指標,因此,存在為美化績效而夸大地區生產總值的可能性(張天華,2019)。第三,中國不同地區夜生活習慣差異較小,而且夜間燈光亮度去除了人為因素的干擾,能夠客觀反映城市經濟規模。

內部多中心空間結構(IPS)表示城市內部區縣等經濟實體之間的組織方式,借鑒Meijers等[21]的做法,采用赫芬達爾指數測算城市內部單中心空間結構指數,并對指標進行換算,表征城市內部多中心空間結構。

HHI=∑n1(Pm/Pi)2IPS=1/HHI

其中,n為城市內部區縣個數,Pm為城市內部各區縣夜間燈光亮度,Pi為城市整體夜間燈光亮度,IPS越大,說明城市內部空間結構越趨于多中心。

外部多中心空間結構(EPS)表示省域內不同城市之間的空間結構,借鑒Meijers等[25]的做法,運用城市規模分布的帕累托指數測算城市外部多中心空間結構,計算公式為:

lnRi=C-qjlnPiEPS=(q1+q2+q3)/3

其中,Rm是m城市夜間燈光亮度在省份內的排名。首先,對省份內各城市夜間燈光亮度進行排名,其次,利用最小二乘法對相關城市進行回歸(此方法要求省內數據完整城市不少于4個,因此,剔除數據不完整的西藏、青海、新疆、海南4個省份,以及北京、上海、天津、重慶4個直轄市)。為保證結果可比性,對前二三四位的城市分別進行回歸后取平均值,得到城市外部空間結構的多中心指數EPS。EPS越大,城市外部空間結構越趨于多中心。

(3)控制變量。產業結構(IS):用第二產業與第三產業增加值之和占地區生產總值的比重表示;金融規模(FIN):用年末金融機構存貸款額占地區生產總值的比重表示;政府效能(GOV):用地方一般公共預算收入占地區生產總值的比重表示;對外開放(OPEN):用實際利用外資額占地區生產總值的比重表示;基礎設施(ROAD):用城市年末公路里程占行政面積的比重表示。

2.3 數據來源

夜間燈光數據來自美國國家地球物理中心DMSP數據與國家環境信息中心VIIRS數據,由于這兩種數據來源于不同傳感器,因此,存在一定差異。DMSP夜間燈光數據的空間分辨率低于VIIRS夜間燈光數據,而且VIIRS夜間燈光數據存在一定的噪聲,需要進行校正降噪后才能將兩組數據合并。首先,將兩組矢量地圖都轉換成同樣的平面投影坐標系,并將其空間分辨率設定為1 000m,從而保持一致。其次,對DMSP數據進行校正處理,并對VIIRS數據進行降噪處理,對兩組數據進行敏感度分析,選取最優擬合參數,從而合并出DMSP數據(2003-2020年)。科研論文數量來自Web of Science核心數據庫中SCI、SSCI、CPCI-S三大數據庫,通過手動檢索得到。剔除存在行政區劃調整的城市與數據嚴重缺失的城市,最終研究樣本為270個地級市。由于2003年之前城市數據存在許多缺失,因此,時間范圍為2003-2020年。數據主要來源于《中國城市統計年鑒》《中國區域經濟統計年鑒》《中國科技統計年鑒》,以及各省市統計年鑒與統計公報。

3 實證結果分析

3.1 基準回歸分析

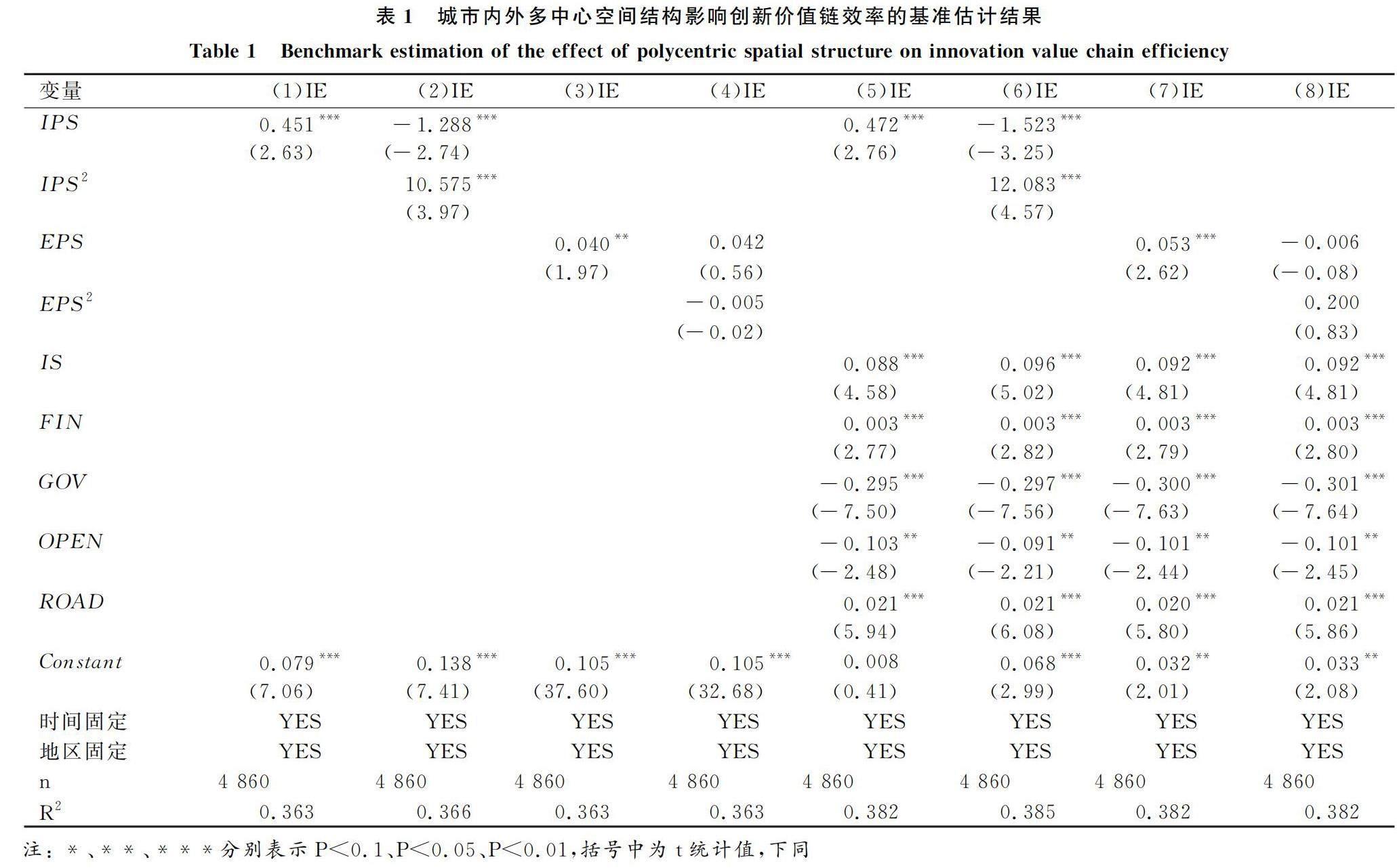

考慮到可能存在不隨時間變化的遺漏變量,運用時間、地區雙固定效應模型對城市內外多中心空間結構與創新價值鏈效率的因果關系進行實證分析。表1中列(1)和列(3)為城市內外多中心空間結構對創新價值鏈效率線性影響效應的檢驗結果,列(2)和列(4)為城市內外多中心空間結構對創新價值鏈效率非線性影響效應的檢驗結果,列(5)—列(8)為加入控制變量后城市內外多中心空間結構對創新價值鏈效率影響效應的檢驗結果。從結果可以看出,無論是否加入控制變量,內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響系數一次項均為負,二次項均為正,呈現出先抑制后促進的“U”型曲線關系。這表明在內部多中心空間結構發展初期,會由于資源分散與集聚效應不足而抑制創新價值鏈效率,在內部多中心空間結構發展后期,資源要素受供需關系的影響加快流動,要素空間分布趨于合理,促進創新價值鏈效率提升。同樣,無論是否加入控制變量,外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響系數均為正值,表現為顯著促進。外部多中心空間結構的發展推動要素自由流動,有利于分工有效的城市網絡構建,進而提升創新價值鏈效率。

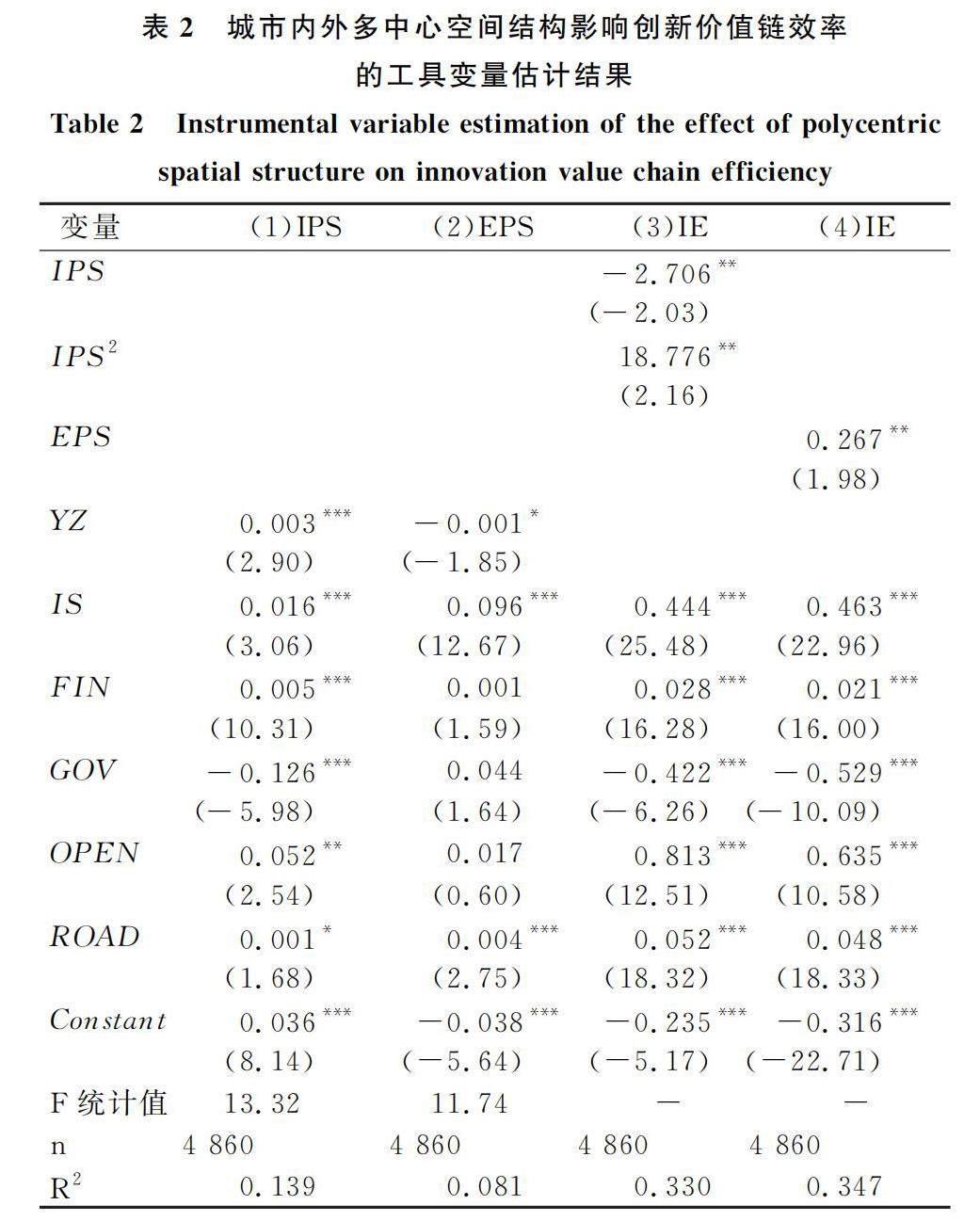

在2020年270個研究樣本城市中,有143個城市內部多中心空間結構指數位于“U”型曲線拐點的左側,對創新價值鏈效率存在一定的抑制作用。城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響為促進作用,2009年之前中國城市外部多中心空間結構指數高低起伏,2010年之后整體呈現上升趨勢。創新價值鏈效率在2003—2020年上升約70.27%,整體來看,空間結構變遷推動創新價值鏈效率提升。但是,多中心空間結構與創新價值鏈效率之間可能存在一定的內生性。一方面,兩者之間可能存在反向因果關系,城市創新價值鏈效率越高,創新能力越強,創新要素集聚能力越強,進而影響城市內部與城市之間的產業布局[12]。另一方面,可能存在遺漏變量問題,創新價值鏈影響因素眾多,實證分析可能遺漏部分影響因素。因此,運用工具變量法進一步準確識別城市內外多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的因果關系。借鑒王曉紅等[26]的做法,使用明朝驛站數量作為工具變量,將其交乘時間虛擬變量后進行內生性檢驗。驛站修建歷史久遠,具有明顯的外生性,符合工具變量的選取要求。結果如表2所示,列(1)、列(2)表明城市內外多中心空間結構與驛站數量存在顯著相關性,且F統計值均大于10,拒絕弱工具變量假設。列(3)、列(4)中核心解釋變量系數正負號及顯著性與基準回歸保持一致,印證了假設H1。

3.2 穩健性分析

(1)替換核心解釋變量。借鑒陳旭等[20]的做法,運用變換的首位度測度城市內外多中心空間結構。IPS=1-Pmmax/Pi,其中,Pmmax為城市內部區縣夜間燈光亮度的最大值;EPS=1-Pimax/Ps,其中,Pimax為省域內部城市夜間燈光亮度的最大值,Ps為省域整體夜間燈光亮度。替換核心解釋變量的穩健性檢驗結果如表3中列(1)、列(2)所示。

(2)剔除創新型試點城市。我國從2008年起推行創新型試點城市政策,截至2020年先后在78個城市(區)開展試點。創新型試點城市可能受政策支持、環境優化等作用而影響城市創新價值鏈效率,對實證結果造成偏誤。將創新型試點城市刪除后開展穩健性檢驗,結果如表3中列(3)、列(4)所示。

(3)更換計量模型。創新價值鏈效率取值在0~1之間,存在明顯范圍限定,運用Tobit 模型進行穩健性檢驗,結果如表3中列(5)、列(6)所示。

(4)動態性檢驗。鑒于創新是一個循環累積的過程,當期創新價值鏈效率可能受到前一期創新價值鏈效率的影響。因此,在模型中加入創新價值鏈效率的滯后項,排除滯后效應的影響,結果如表3中列(7)、列(8)所示。由于創新價值鏈隱含時序關系,而城市空間結構是一種靜態數據,可能存在時間不對等問題。因此,基于滯后2期的知識創新效率、滯后1期的研發創新效率與當期產品創新效率,利用耦合協調度模型計算創新價值鏈效率,并將滯后2期、滯后1期與當期的空間結構指數取平均值計算內外多中心結構,開展穩健性檢驗,結果如表3中列(9)、列(10)所示。穩健性檢驗中核心解釋變量系數符號與前文保持一致,并通過顯著性檢驗,支撐前文研究結論。

3.3 異質性分析

不同類型城市經濟基礎、集聚能力不同,可能對空間結構變遷與創新價值鏈效率提升產生不同影響。按照城市所在區域和經濟基礎不同,將城市劃分為東部城市與中西部城市,探討空間結構變遷影響創新價值鏈效率的空間區位異質性。按照城市集聚能力不同,依據城市常住人口數量將500萬人以上的城市劃分為大城市,其余則為中小城市,探討空間結構變遷影響創新價值鏈效率的城市規模異質性。空間區位異質性檢驗結果如表4中列(1)—列(4)所示,東部城市內部多中心空間結構對創新價值鏈效率影響的非線性關系不再成立,可能是由于東部城市發展基礎較好,大多已經度過由于多中心結構而引起資源分散問題的階段,突破了非線性關系的約束,表現為促進作用。中西部城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響不顯著,可能是由于中西部城市發展基礎較差,外部多中心空間結構的發展無法催生有效的分工合作網絡,也無法支撐創新價值鏈效率提升。城市規模異質性檢驗結果如表4中列(5)—列(8)所示,大城市內部多中心空間結構對創新價值鏈效率影響的非線性關系不再成立,可能是由于大城市資源要素集聚能力較強,多中心結構發展帶來資源相對分散下多個發展中心的集聚紅利,突破了非線性關系的約束,有利于創新價值鏈效率提升。大城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響為正但不顯著,可能是由于大城市之間資源競爭較為激烈,尚未形成互惠發展的合作體系,導致對創新價值鏈效率的提升作用不顯著。

3.4 傳導路徑檢驗

為了探究空間結構作用于創新價值鏈效率的傳導路徑,將創新價值鏈效率拆分為知識創新效率、研發創新效率、產品創新效率進行逐步回歸,結果如表5所示。城市內部多中心空間結構對知識創新效率、產品創新效率的影響呈現為先抑制后促進的“U”型曲線關系,對研發創新效率的影響呈現為先促進后抑制的倒“U”型曲線關系,表明城市內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響主要通過作用于知識創新、產品創新兩個階段完成。內部多中心空間結構對知識創新效率、產品創新效率的作用拐點約為0.098、0.101,對研發創新效率的作用拐點約為0.126。比較其拐點發現,在合理的區間內,內部多中心空間結構可以通過作用于知識創新效率、研發創新效率、產品創新效率,提高創新價值鏈效率。城市外部多中心空間結構對研發創新效率、產品創新效率的影響顯著為正,對知識創新效率的影響不顯著,表明城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響主要通過作用于研發創新、產品創新兩個階段完成。

4 進一步分析

4.1 作用機制檢驗

為進一步分析城市內外多中心空間結構通過何種機制影響創新價值鏈效率,本文選取配置效率和合作共享作為機制變量,構建中介效應模型進行檢驗。配置效率(AE):投入指標,勞動力投入方面以城鎮單位年末從業人員數量衡量,資本投入以資本存量衡量,資本存量根據全社會固定資產投資額運用永續盤存法計算;產出指標,以地區生產總值衡量,運用DEA模型測算。合作共享(CS),主要指勞動力流動帶來的合作共享,借鑒王梓利等[27]的做法,使用引力模型進行測算,CSit=popi×popj/dij2,其中,pop為城市常住人口數,dij為城市之間的距離。

作用機制檢驗結果如表6所示,城市內部多中心空間結構對配置效率的影響如列(1)所示,內部多中心空間結構一次項系數為負,二次項系數為正,表現為先抑制后促進的“U”型曲線關系。在內部多中心空間結構發展初期,城市整體要素集聚水平較低,多中心發展趨勢會造成資源分散化、空間碎片化,從而抑制城市整體配置效率;在內部多中心空間結構發展后期,城市整體要素集聚水平較高,主要發展中心擁擠成本變高,多中心結構分散主要發展中心的承載壓力,提升整體配置效率。列(2)中配置效率的影響系數顯著為正,表明配置效率機制通過檢驗,即城市內部多中心空間結構可以通過配置效率機制影響創新價值鏈效率,驗證了假設H2a。城市外部多中心空間結構對合作共享的影響如列(3)所示,外部多中心空間結構系數顯著為正,表明外部多中心空間結構推動城市網絡發展,有利于要素自由流動與大中小城市功能分工,進而推動城市間共享合作。列(4)中合作共享的影響系數顯著為正,表明合作共享機制通過檢驗,即城市外部多中心空間結構可以通過合作共享機制影響創新價值鏈效率,驗證了假設H2b。

4.2 調節效應檢驗

4.2.1 集聚經濟視角下城市內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響

城市內部多中心空間結構的發展績效受到城市內部主要發展中心集聚規模與城市整體集聚規模的影響。主要發展中心集聚規模會影響自身集聚經濟與擁擠成本的關系,發展初期會影響城市整體經濟運行情況,城市整體集聚規模會影響主要發展中心與次要發展中心的要素分布以及組織方式,支撐或者限制城市進一步發展,最終影響創新價值鏈效率。因此,選取調節變量進行實證檢驗。局部集聚規模(PAS),采用城市內部經濟規模最大區縣占城市經濟規模的比重表示,為排除城市自身規模大小的干擾,將其與城市經濟規模占全國經濟規模的比重交乘。PAS=MAXPm/Pi/(Pi/P),其中,P為用夜間燈光亮度表示的全國經濟規模。整體集聚規模(TAS),采用城市經濟規模占全國經濟規模的比重表示,TAS=Pi/P。

檢驗結果如表7所示,列(2)中內部多中心空間結構與局部集聚規模交叉項的系數顯著為正,內部多中心空間結構平方項與局部集聚規模交叉項的系數顯著為負,表明局部集聚規模對其存在負向調節作用。在內部多中心空間結構指數較低時,局部集聚規模提高會弱化內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的抑制作用,在內部多中心空間結構指數較高時,局部集聚規模提高會弱化內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的促進作用。列(4)中內部多中心空間結構與整體集聚規模交叉項的系數顯著為正,內部多中心空間結構平方項與整體集聚規模交叉項的系數顯著為負,表明整體集聚規模對其存在負向調節作用。在內部多中心空間結構指數較低時,整體集聚規模提高會弱化內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的抑制作用,在內部多中心空間結構指數較高時,整體集聚規模提高會弱化內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的促進作用,驗證了假設H3a。

基準回歸發現,2020年有143個城市內部多中心空間結構指數位于“U”型曲線拐點的左側,表現為抑制創新價值鏈效率。要減輕對創新價值鏈效率的抑制作用,在內部多中心空間結構發展初期,一方面要注意對主要發展中心的培育,形成內部發展極,提升在區域中的競爭力;另一方面要給予政策支持,吸引人才、資金、產業在城市內集聚,盡可能提供充足的要素支撐。

4.2.2 網絡經濟視角下城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響

外部多中心空間結構推動城市網絡發展與深化,城市集聚外部性轉變為網絡外部性,產生作用的空間范圍逐步擴大,為借用規模的產生奠定基礎。城市外部多中心空間結構的發展績效受到城市間績效規模借用與功能規模借用的影響。在此條件下,經濟要素在其它城市的集聚會對某個城市產生何種影響?高級功能在其它城市的集合會對某個城市產生何種影響?本文選取調節變量進行實證檢驗,對于績效規模借用(PCB),借鑒Camagni等[28]的測算方法,依據城市常住人口數量測算績效規模借用指數,PCB=∑nj=1popj/dkj,?k≠j。對于功能規模借用(FCB),借鑒姚常成等[29]的測算方法,依據部分行業從業人員比重測算功能規模借用指數,FCB=∑nj=1funj/dkj,?k≠j,funi=∑6k=1functionik/mufi,其中,function為六大行業從業人員數,muf為制造業從業人員數,k分別指城市交通運輸、倉儲和郵政業,信息傳輸、計算機服務業和軟件業,金融業,房地產業,租賃和商業服務業,科學研究、技術服務和地質勘查業(由于2021年《中國城市統計年鑒》未更新各行業從業人員數據,因此,功能規模借用指數計算截至2019年)。

檢驗結果如表8所示,列(2)中外部多中心空間結構與績效規模借用交叉項的系數顯著為負,表明績效規模借用對其存在負向調節作用。隨著外部多中心空間結構指數逐漸提高,績效規模借用會弱化外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的提升作用。這表明在中國城市化進程中部分城市規模的持續擴大對其它城市存在一定的負外部性,即集聚陰影。列(4)中外部多中心空間結構與功能規模借用交叉項的系數顯著為正,表明功能規模借用對其存在正向調節作用。隨著外部多中心空間結構指數逐漸提高,功能規模借用會強化外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的提升作用。這表明網絡結構下城市之間的功能分工趨于合理化,多種形式的合作提高了城市功能在區域中的溢出,從而支撐創新價值鏈效率提升,驗證了假設H3b。

5 研究結論與政策建議

5.1 研究結論

本文利用夜間燈光亮度與城市經濟指標的匹配數據,考察了城市內部、外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響效應與作用機制,得到如下結論:

(1)城市內部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響呈現為先抑制后促進的“U”型非線性關系,城市外部多中心空間結構對創新價值鏈效率具有促進作用。

(2)城市內部、外部多中心空間結構對創新價值鏈效率的影響存在空間區位異質性與城市規模異質性,且其影響創新價值鏈各階段的傳導路徑存在差異。

(3)城市內部多中心空間結構通過配置效率機制影響創新價值鏈效率,城市外部多中心空間結構通過合作共享機制提高創新價值鏈效率。

(4)局部集聚規模、整體集聚規模均會對內部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的關系發揮負向調節效應;績效規模借用會對外部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的關系發揮負向調節效應,功能規模借用會對外部多中心空間結構與創新價值鏈效率之間的關系發揮正向調節效應。

5.2 政策建議

(1)根據發展需求,選取合適的空間發展模式。從城市內部來看,在不同發展階段城市自身要素集聚能力存在差異,對于單中心主導還是多中心主導的選擇也存在差異。在經濟發展水平較低時,要素集聚能力不足,更適合選擇單中心主導的空間結構,培育內部增長極,獲得率先發展。在經濟發展水平較高時,要考慮集聚不經濟與擁擠成本問題,選擇多中心主導的空間結構,內部增長極要注重集聚高端要素,提高發展能級,次中心承接資源轉移,協同發展。從城市外部來看,要引導多中心空間結構發展,并促進城市個體發展轉向城市網絡化發展,培育大中小城市分工合作、功能互補的城市體系,大城市集聚網絡資源,小城市享受網絡外部性輻射。

(2)基于整體性視角,提升創新價值鏈效率。創新價值鏈是知識、研發到產品的連續性過程,因此,支撐創新價值鏈效率提升可從創新價值鏈的3個階段入手。知識創新的主體是學校,應予以充分的經費支持,并建立合理的獎勵機制。研發創新的主體是學校與企業,應推進校企合作,集聚資金、人才、市場等要素,合力發展。產品創新的主體是企業,應依據市場導向,提供政策支持,提高產品供給質量。同時,要充分發揮政府和中介的作用,降低交易成本,推動知識創新、研發創新到產品創新的整合轉化,進而推動創新價值鏈升級。

(3)在內部多中心空間結構發展初期,要克服資源分散的問題,依靠主要發展中心集聚規模與城市整體集聚規模的提升,減輕對創新價值鏈效率的抑制作用。在內部多中心空間結構發展后期,要加快資源在不同發展中心的合理分配,提升配置效率,支撐創新價值鏈升級。在外部多中心空間結構發展過程中,要引導大中小城市合作發展,避免集聚陰影的產生,進而發揮網絡經濟的外部性,依靠借用規模推動城市間合作共享,提升城市創新價值鏈效率。

參考文獻:

[1]COOKE P. Complex adaptive innovation systems: relatedness and transversality in the evolving region[M]. London: Routledge, 2012.

[2]謝伏瞻,劉偉,王國剛,等.奮進新時代 開啟新征程——學習貫徹黨的十九屆五中全會精神筆談(上)[J].經濟研究,2020,55(12):4-45.

[3]SUN Y, ZHANG N, LI B, et al. Enhancing the effectiveness of multi-agent cooperation for green manufacturing: dynamic co-evolution mechanism of a green technology innovation system based on the innovation value chain[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2021,86(5):1-16.

[4]ROPER S, DU J, LOVE J H. Modelling the innovation value chain[J]. Research Policy,2008,37(6):961-977.

[5]FLORIDA R, ADLER P, MELLANDER C. The city as innovation machine[J]. Regional Studies,2017,51(1):86-96.

[6]AGRAWAL A, GALASSO A, OETTL A. Roads and innovation[J]. Review of Economics and Statistics,2017,99(3):417-434.

[7]李政,楊思瑩.創新型城市試點提升城市創新水平了嗎[J].經濟學動態,2019,60(8):70-85.

[8]OUWEHAND W M, VANOORT F G, CORTINOVIS N. Spatial structure and productivity in European regions[J]. Regional Studies, 2021,56(1):48-62.

[9]劉修巖,陳子揚.城市體系中的規模借用與功能借用——基于網絡外部性視角的實證檢驗[J].城市問題,2017,29(12):12-19.

[10]LI Y, DU R. Polycentric urban structure and innovation: evidence from a panel of Chinese cities[J]. Regional Studies, 2021(3):1-15.

[11]CHEN Y, LI R, ZENG E, et al. City spatial structure and smart city innovation: the case of China[J]. Industrial Management & Data Systems, 2022,122(10):2217-2236.

[12]王嶠,劉修巖,李迎成.空間結構、城市規模與中國城市的創新績效[J].中國工業經濟,2021,39(5):114-132.

[13]陳書平,戴青蘭,肖盈.省域多中心集聚與城市創新水平[J].貴州財經大學學報,2022,40(2):35-47.

[14]YE Z, ZOU C, HUANG Y. Impact of heterogeneous spatial structure on regional innovation:from the perspectives of efficiency and gap[J]. Sustainability, 2022,14(6):1-22.

[15]GANOTAKIS P, LOVE J H. The innovation value chain in new technology-based firms: evidence from the U.K.[J]. Journal of Product Innovation Management, 2012, 29(5):839-860.

[16]HU D, JIAO J, CHEN C, et al. Does global value chain embeddedness matter for the green innovation value chain[J]. Frontiers in Environmental Science,2022, 10(4):1-16.

[17]李琳,廖斌.金融集聚對綠色創新鏈升級的影響與空間效應[J].中南大學學報(社會科學版),2022,28(3):124-137.

[18]GARCIA-LOPEZ M A, MUNIZ I. Urban spatial structure, agglomeration economies, and economic growth in Barcelona: an intra-metropolitan perspective[J]. Papers in Regional Science, 2011, 92(3):515-534.

[19]SPENCER G M. Knowledge neighbourhoods: urban form and evolutionary economic geography[J]. Regional Studies, 2015, 49(5):883-898.

[20]陳旭,邱斌.多中心空間結構與勞動收入——來自中國工業企業的證據[J].南開經濟研究,2021,37(2):24-45.

[21]MEIJERS E, BRUGGE M, CARDOSO R. Beyond polycentricity: does stronger integration between cities in polycentric urban regions improve performance[J]. Tijdschrift Voor Economische En Soclale Geografie,2018,109(1):1-21.

[22]劉修巖,李松林,秦蒙.城市空間結構與地區經濟效率——兼論中國城鎮化發展道路的模式選擇[J].管理世界,2017,33(1):51-64.

[23]MEIJERS E. Polycentric urban regions and the quest for synergy: is a network of cities more than the sum of the parts[J]. Urban Studies, 2005,42(4):765-781.

[24]王維國,王鑫鵬.創新轉化效率、要素稟賦與中國經濟增長[J].數量經濟技術經濟研究,2022,39(12):5-25.

[25]MEIJERS E, BRUGGE M. Spatial structure and productivity in US metropolitan areas[J]. Environment and Planning A,2010,42(6):1383-1402.

[26]王曉紅,李宣廷,張少鵬.多中心空間結構是否促進城市高質量發展——來自中國地級城市層面的經驗證據[J].中國人口·資源與環境,2022,32(5):57-67.

[27]王梓利,林曉言.交通基礎設施如何促進區域金融發展——基于廣義運輸成本傳導機制的檢驗[J].江西財經大學學報, 2021, 23(1): 43-54.

[28]CAMAGNI R,ROBERTA C,ANDREA C. Static vs dynamic agglomeration economies: spatial context and structural evolution behind urban growth[J]. Papers in Regional Science, 2016,95(1):133-159.

[29]姚常成,宋冬林.借用規模、網絡外部性與城市群集聚經濟[J].產業經濟研究,2019,18(2):76-87.

(責任編輯:萬賢賢)

Polycentric Spatial Structure and Innovation Value Chain Efficiency: Effects and Mechanisms

Zhang Anwei1, Hu Yan1,2

(1.Academy of strategies for innovation and development,Anhui University;2.Economics School,Anhui University, Hefei 230601, China)

Abstract:Innovation is the primary driving force of development, and it plays an important role in coping with internal and external challenges and achieving long-term sustainable development, yet only high patent output or prominence in one aspect may not necessarily be stronger in overall innovation. Therefore, it is essential to evaluate the overall innovation ability of the city from a more comprehensive perspective. The innovation value chain highlights the structure and complexity of the process of transforming knowledge into business value, and emphasizes the role of labor, capital and skills in the process of value creation. Because of its integrity and continuity, more and more studies regard it as a research framework for comprehensive evaluation of innovation performance. Previous research has mainly discussed the supporting factors of innovation efficiency in a certain process of the innovation value chain, but with regards to the organization of urban internal economic entities and the spatial structure between cities, few studies have concentrated on the causal relationship between urban polycentric spatial structure and innovation efficiency, and the causal relationship between urban polycentric spatial structure and innovation value chain efficiency is seldom touched. The spatial structure is the result of the distribution of agglomeration economy in different regions. The cost and benefit of agglomeration economy affect the regional spatial layout, forming monocentric and polycentric spatial structures. However, it has been controversial if monocentric spatial structure or polycentric spatial structure is more effective in dominating the future of a city. From the perspective of innovation value chain efficiency, this study explores which spatial structure is more conducive to urban growth momentum, innovation and long-term high-quality development, so as to reasonably optimize the urban internal and external spatial structures.

On the basis of existing research, this study constructs a theoretical framework of co-evolution between urban polycentric spatial structure and innovation value chain efficiency. It uses the matching data of light intensity in the nighttime and urban economic indicators to empirically test the effects and mechanisms of urban internal and external polycentric spatial structure on innovation value chain efficiency. Firstly, the two-stage innovation value chain model is extended to a three-stage innovation value chain model at the city level. The whole innovation process is characterized by knowledge innovation, R&D innovation and production innovation. The innovation efficiency in three-stage input-output is used to measure the innovation value chain efficiency by using the coupling coordination model. Secondly, from the perspective of morphological polycentricity, the data of light intensity??in the nighttime is used to calculate the polycentric spatial structure indexes in cities and between cities more objectively, and then the study explores the impact effect, spatio-temporal heterogeneity, transmission path and mechanism of the urban polycentric spatial structure on innovation value chain efficiency. Finally, the development performance of internal polycentric spatial structure is affected by the agglomeration scale, and the development performance of external polycentric spatial structure is affected by the borrow scale. Therefore, this paper further analyzes the differences between the effects of polycentric spatial structure on innovation value chain efficiency under the adjustment of agglomeration scale from the perspective of agglomeration economy and borrowing scale.

The findings suggest that the effect of urban internal polycentric spatial structure on innovation value chain efficiency is a U-shaped nonlinear relationship of inhibition and promotion, while the effect of urban external polycentric spatial structure on innovation value chain efficiency is promotive. There are spatial location heterogeneity and city scale heterogeneity of the influence of polycentric spatial structure on innovation value chain efficiency, and the transmission path of its influence on innovation value chain efficiency in each stage is different. The internal polycentric spatial structure can affect innovation value chain efficiency through the mechanism of allocation efficiency. The external polycentric spatial structure can improve innovation value chain efficiency through cooperation and sharing mechanism. Local agglomeration scale and overall agglomeration scale play negative moderating effects on the relationship between internal polycentric spatial structure and innovation value chain efficiency. Performance scale borrowing has a negative moderating effect on the relationship between external polycentric spatial structure and innovation value chain efficiency, while function scale borrowing has a positive moderating effect on the relationship between external polycentric spatial structure and innovation value chain efficiency.

Key Words:Polycentric Spatial Structure; Innovation Value Chain Efficiency; Agglomeration Economy; Network Economy