“一主軸二維度三保障”勞動育人模式的構建與實踐

黃窈英 姚開武 陳光會 季銳

作者簡介:黃窈英,1989年生,廣西武鳴人,工學學士學位,講師,主要研究方向為勞動教育、創新創業教育、思想政治教育;姚開武,1967年生,廣西桂平人,工學學士,高級工程師,主要研究方向為電氣自動化、教學管理;陳光會,1968年生,廣西鳳山人,碩士,高級工程師,主要研究方向為電氣工程領域;季銳,1981年生,內蒙古人,工學學士,教授,主要研究方向為水利機電方向。

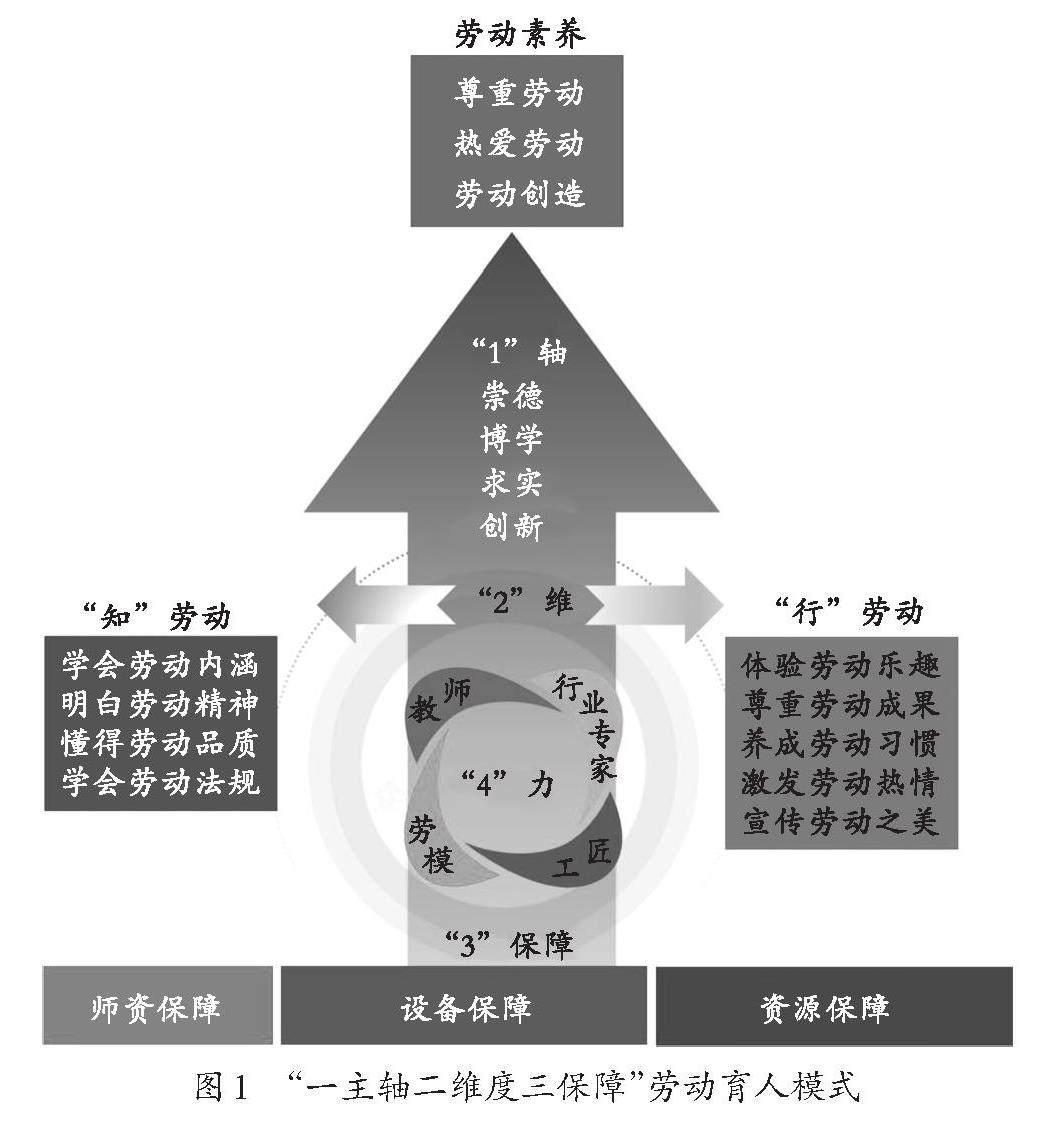

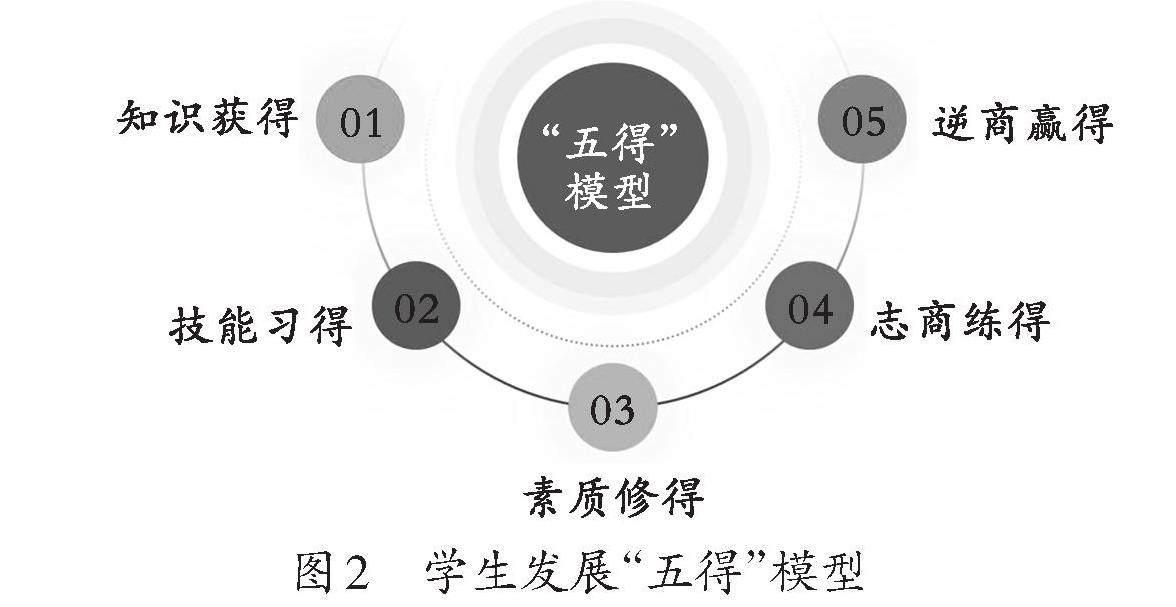

摘 要:加強勞動教育是高職院校培養學生可持續發展能力、傳承職業精神的重要途徑之一。廣西水利電力職業技術學院自動化工程學院構建并實踐了“一主軸二維度三保障”勞動育人模式,即以“博學、求實、崇德、創新”為主軸,將“知”勞動教育和“行”勞動教育二維度并行推進,提供師資、設備設施、資源三保障,聚合教師、企業、家長三方力量,進而促進學生在學、思、踐、悟中知行合一,使其能夠通過學習與實踐最終發展“五得”——知識獲得、技能習得、素質修得、志商練得、逆商贏得。

關鍵詞:一主軸二維度三保障;勞動教育;育人模式

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)09-0132-06

《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》(以下簡稱《意見》)指出,勞動教育是中國特色社會主義教育制度的重要內容。《意見》對新時代勞動教育作了頂層設計和全面部署,明確了新時代勞動教育重要意義和總體要求。加強勞動教育是高職院校培養學生可持續發展能力、傳承職業精神的重要途徑之一[1],有利于大學生在勞動創造中培養社會責任感、創新精神,提升實踐能力。基于此,廣西水利電力職業技術學院自動化工程學院(以下簡稱“我院”)構建了“一主軸二維度三保障”勞動育人模式(如圖1所示),以期幫助學生發展“五得”,即知識獲得、技能習得、素質修得、志商練得、逆商贏得。

一、學生發展“五得”模型概述

學生發展“五得”模型,是我院為確保學生高質量發展,創造性構建的勞動育人成效模型(如下頁圖2所示)。我院通過勞動教育,夯實學生的專業知識和專業技能基礎,培育學生博學、求實、崇德、創新的綜合素質,促使學生練就堅韌性、果斷性、自制力等志商,具備戰勝困難的內驅力,贏得穩步向前的原動力。同時,我院將“3個課堂+6個活動”特色基層勞動教育品牌融入人才培養中,打造立體的勞動教育培養體系。學生發展“五得”模型的構建,使我院破解了高職院校學生勞動教育的單一體系,形成創新性的聯動育人模式,創新了高職院校實施勞動教育的新路徑,實現了勞動礪煉心智、實踐促推成長的目標。

圖2 學生發展“五得”模型

二、“一主軸二維度三保障”勞動育人模式的構建

(一)一軸:以“博學、求實、崇德、創新”為主軸,找準時代勞動教育落腳點

我院以“博學、求實、崇德、創新”為勞動教育的主軸并向縱深推進。

首先,“博學”是勞動教育的基礎。我院通過構建“必修+選修”“線上+線下”的立體勞動教育第一課程體系,讓學生在必修課程中學習原理基礎、安全知識、創新思維等理論基礎和實踐技能,在“金工課”“挑戰吉尼斯技能賽”等選修課程及系列實操競賽中實際操練,了解和體驗勞動技能。除了線下開展勞動教育課程,還搭建勞動教育網絡平臺,建立學生第二課堂學習資源庫。

其次,“求實”是勞動教育的核心。我院將勞動實踐教育納入共青團“第二課堂成績單”制度體系,以培養學生正確的勞動觀念、勞動態度、勞動習慣為著力點,構建“勞動+思想教育、勞動+實踐實習、勞動+創新創業、勞動+文體素養、勞動+志愿公益”的“勞動+”五位一體勞動實踐第二課堂課程體系,以寓教于樂、深入淺出的方式培養學生實事求是的態度、腳踏實地的作風。

再次,“崇德”是勞動教育的重要目標。我院在第一和第二課堂開展勞動教育時,也注重培養學生的道德品質和社會責任感。通過勞動實踐,打造“沉浸式”勞動教育課堂,探索“勞動實踐+參與體驗+思想教育”新時代勞動教育新思路,依托學院“一站式”學生社區及學院校內、外實踐基地,為學生打造情景化、體驗化、共情化的學習體驗空間,營造身臨其境的勞動場景。由此,學生可以更好地理解社會和職業,激發其通過努力和奮斗為社會做出貢獻的決心和責任。

最后,創新是勞動教育的未來發展方向。科技的不斷發展,對當代青年的培養也提出了新的挑戰。我院以創新創業課程為抓手,構建“雙師型”創新創業育人骨干隊伍,課程以課證融匯、課賽融通、思創融合的“三融”為著力點,結合崗位、競賽、證書、德育的相關內容進行重構,形成了“課堂+講壇+訓練+競賽+成果轉化”的“五位一體”的教學體系。同時,匯集校內教師、行業專家、工匠、勞模四方力量,構建以創造性勞動成果為導向的創新創業課程教學模式,由此促進學生自主學習、自主探究,通過跨學科的學習和實踐,提升學習興趣和創造力,提高綜合素質和創新能力。近三年,在中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽、挑戰杯全國大學生系列科技學術競賽中,我院學生獲得金獎3項、銀獎11項、銅獎13項。

(二)二維:開展“學”勞動和“行”勞動,促進勞動習慣養成

勞動教育是新時代高職院校重要育人手段之一,是“關于勞動”的教育和“通過勞動”的教育相結合的統一體[2]。我院將“學”勞動和“行”勞動兩個維度并行,以第一課堂為勞動教育之基礎,以推進第二課堂和第三課堂建設為勞動教育之抓手,促進學生深刻理解勞動的內涵和價值,為其未來的職業發展和推動社會進步做好準備。

1.“學”勞動:勞動+專業、學賽融合、觀影讀書、勞模入校

勞動教育最核心、最本質的價值目標是提升學生的勞動素養,培育學生尊重勞動、熱愛勞動等品質[3]。

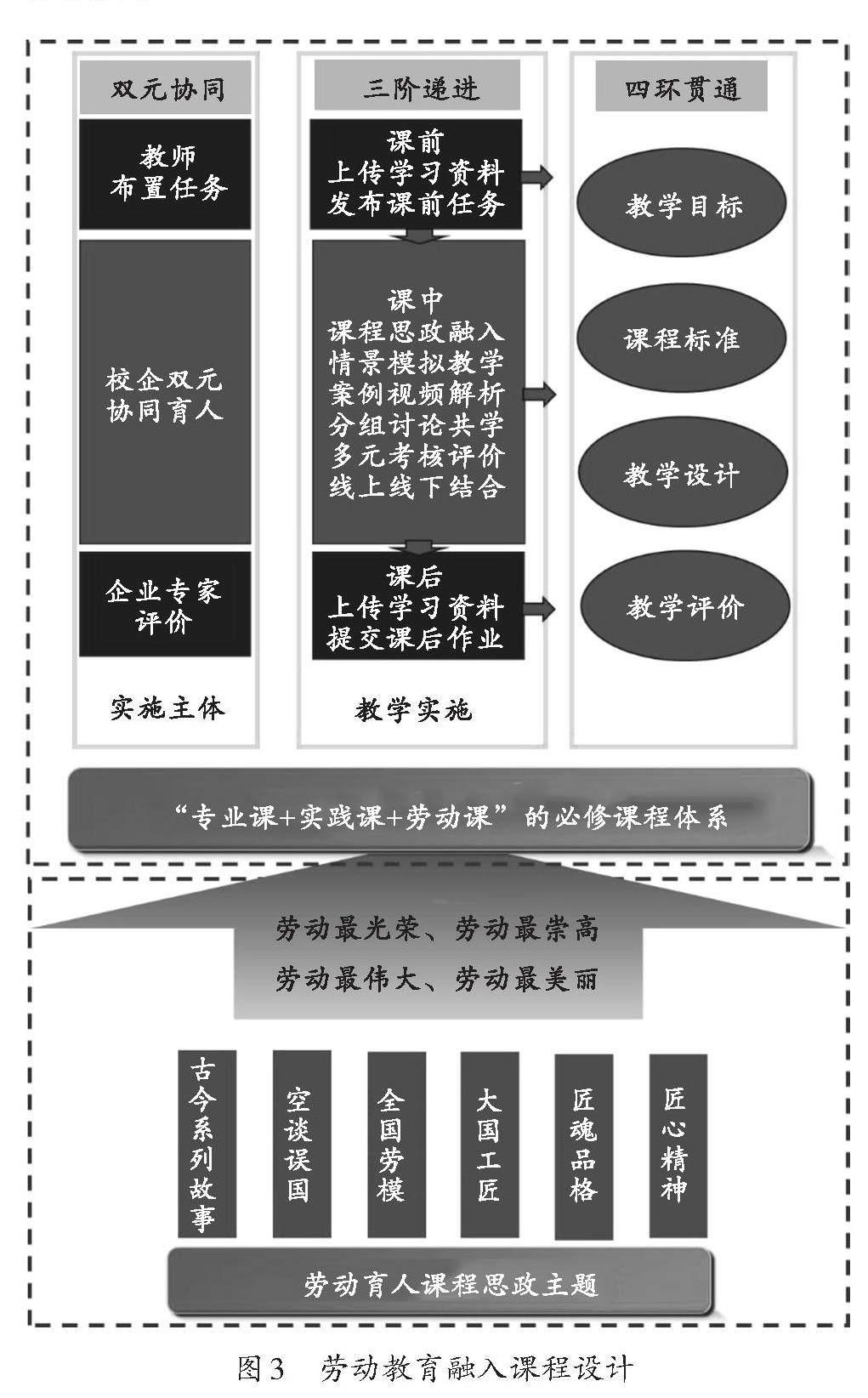

一是“勞動+專業”,培養時代新人。我院將第一課堂作為學生系統學習專業知識的場域,將勞動教育與課程思政融合,在教育教學各環節進行有機滲透,實現勞動價值觀的引領和勞動精神的培育。我院以國家示范性職業教育示范性實訓基地和大師工作室為平臺,以現代先進企業的自動化生產線安裝與調試、城市交通信號系統、建筑智能控制系統等實訓項目為載體,結合智能化、數字化、信息化的國家戰略,開展勞動價值引領教育;結合學生特點,以中華民族崇尚勞動的重要特質為脈絡,梳理從古至今豐富多彩的系列故事,從“空談誤國、實干興邦”的理念興起、“奮斗是青春最亮麗的底色”的價值倡導,到智能制造行業中涌現的勞模工匠[4],將“智能制造”“綠色發展”“匠心精神”“匠魂品格”等內容融入專業課程,使崗位實踐層面的思政教育與勞動教育有機結合。教師與企業專家協同構建“專業課+實踐課+勞動教育課”的必修課程體系,形成“三階遞進,四環貫通”的課程育人模式(如圖3所示),實現通識課、專業課與勞動教育的有機融合,將勞動教育滲透、貫穿教育和教學的全過程,使學生形成勞動觀念、勞動精神和工匠精神,提升勞動素養和勞動能力。

圖3 勞動教育融入課程設計

二是“學賽融合”,激發勞動熱情。我院開展“依標準 說職業——工作過程知識競賽”“我是解說員”系列活動,引導學生圍繞未來的“職業”,查閱國家職業分類大典,開展社會調查和分析,從而將職業的崗位、能力要求、工作任務等寫出來、講出來、錄出來,以培養學生精益求精的工匠精神。此外,我院舉行“校園吉尼斯”專業技能比武等活動,鼓勵學生在技能比拼中“學”基礎知識、技術技法、操作技能,人人爭破校園吉尼斯紀錄。

在三大品牌競賽中,學生實現了“認知職業→認同職業→熟練職業”三階遞進式成長,增強了對未來職業勞動的價值認同和責任感,掀起了學習的浪潮,在比、學、趕、超的學習氛圍中提升了勞動技能,形成了良好的勞動品格和勞動習慣。

三是觀影讀書,研學勞動精神。我院以“踐行勞動教育弘揚時代旋律”為主題,制訂觀影計劃及閱讀書單,組織學生觀看時代英雄視頻、電影及圖書等,激勵學生學習勞模和工匠精神,發揮榜樣的模范作用,弘揚時代風尚,爭做時代新人。

四是勞模入校,與榜樣同向同行。我院重點打造“企業講堂”和“榜樣說”等與優秀榜樣對話的主題活動,定期邀請深耕水電行業、企業的技術能手和勞模到校與學生座談。勞模代表結合自身專精技藝的修煉、良善德行的習得,通過線上線下相結合的方式與學生進行交流,引導學生思考勞動的價值,鼓勵學子與榜樣同向同行。

2.“行”勞動:打造勞動教育專業實踐平臺、勞動情懷浸潤培育平臺和勞動教育融合實踐平臺

我院依托勞動教育專業實踐平臺、勞動情懷浸潤培育平臺和勞動教育融合實踐平臺,助推勞動教育落地,引導學生在實踐中養成愛勞動、會勞動、懂勞動、惜勞動的優秀品格。

一是勞動教育專業實踐平臺——教學課堂。首先,注重教學方法的靈活運用。專業課程注重勞動精神的培養,以項目教學、案例教學、情景教學、工作過程導向教學方法為主,廣泛運用啟發式、探究式、參與式教學,極大地激發了學生的學習興趣,使學生學習成績有效提升。學院的學生先后獲全國大學生數學建模競賽一等獎、全國行業職業技能競賽“電氣電子產品環保檢測員”賽項一等獎。學生對課堂教學質量滿意度顯著提升,教師師德水平較以往明顯提高。

其次,注重教師教學能力的培養。我院重視教師的社會實踐鍛煉,先后與廣西某自動化科技股份有限公司成立教師企業實踐流動站,與某物業服務集團、珠海市某自動化設備有限公司等十余家“專精特新”企業建立智能制造實訓基地,定期派遣教師到企業參加項目建設及技術攻關,也邀請企業專家將行業前沿技術和工藝帶進校園。教師基于真實的工作案例和項目反哺教學,“能說會做”的教學能力得到顯著提升。近三年來,我院教師參加自治區教師教學能力大賽現場教學賽項并榮獲一等獎2項、二等獎1項,在自治區高職高專院校教師創新創業課程“精彩一課”教學大賽中榮獲一等獎。同時,我院不斷優化人才培養方案,為開發活頁式教材積累了豐富的實踐素材,并以“請進來 走出去”的方式打破職業教育與社會需求不匹配的壁壘,使勞動教育充滿活力、成效顯著。

最后,注重教學模式的創新探索。我院注重探究適合學生、適應社會的教學模式。如,在創新創業基礎課程中融入勞動教育模塊[5],結合通識教育和專業教育,建成課堂教學、自主學習、勞動實踐為一體的創新創業教育體系,探索出“雙元、八步、七維度”教學模式:企業專家與校內教師雙元協同育人;課前、課中、課后將“探究、導入、初學習、初創新、再學習、再創造、評優評價、鞏固提升”八步逐步推進;培養學生課前學習的自覺度,課中目標的清晰度、知識的關聯度、學習的參與度、技能的熟練度、應用的靈活度,課后學習的延展度。基于該教學模式撰寫的論文《打造高職院校創新創業“精彩一課”的研究與實踐——以廣西水利電力職業技術學院為例》榮獲2023年全國高等職業院校創新創業教育聯盟年會論文征集評選一等獎。在供配電系統運行與維護課程中,我院注重探究“理實一體”“虛實結合”的教學培養模式,利用信息化手段將教師的規范化操作同步投屏,破解教學中的難題,確保學生“看得清、聽得懂、學得會”,通過過程、結果、綜合和增值評價,提高學生課堂實踐參與度,有效突破教學重點,解決教學難點。基于供配電系統運行與維護課程“理實一體”和“虛實結合”的教學培養模式開展的課堂教學,榮獲自治區2021年職業院校教師教學技能大賽一等獎。學生的創新創業能力和勞動實踐能力明顯增強,使命感、責任感和干事創業的能力顯著提升。

二是勞動情懷浸潤培育平臺——生活課堂。在生活課堂中,我院以“尊重 傳承 發揚”為主線,浸潤式培育學生勞動情懷,引導學生“明”勞動之理、“燃”勞動之情、“悟”勞動之美。

首先,組織關懷活動,尊重勞動成果。我院組織“夏日送清涼,冬日送溫暖”活動,學生為老師、宿管阿姨、保安大叔和校車司機等校園工作者遞上熬制的茶水,引導學生在活動中感受祖國建設者在工作中的辛勞與不易,引導學生正確認識和看待勞動分工,樹立“勞動無分貴賤,每一份職業都值得尊敬”的觀念。

其次,開展民族項目,體驗勞動樂趣。我院利用校區地理環境優勢,以當地濃厚的壯文化為切入點,開展“壯族三月三”民族文化進“一站式”學生社區活動,師生一同開展剪紙、畫彩蛋、踢毽子、跳竹竿舞等民俗活動,以五色糯米飯、彩蛋、糍粑的制作加強手工非遺項目的傳承教育,提升手工技能。學生在感受民族一家親的和諧氛圍中親歷勞動過程,啟發其觀察與思考,運用所學知識解決實際問題,提高勞動質量和效率,體驗勞動樂趣。

最后,發揮媒體優勢,宣傳勞動之美。我院結合勞動教育和校園文化建設,打造“記錄身邊的勞動之美”隨手拍系列活動,鼓勵學生用手機記錄身邊美好事物,引導其深入分析勞動創造的價值,以學生視角引領廣大青年崇尚勞動之美,形成勞動光榮的良好風尚。

三是勞動教育融合實踐平臺——生產課堂。為引導學生養成勞動習慣、加強勞動紀律、學習勞動相關法律法規,我院組建“兩支隊伍”,并鼓勵學生參加兩個“一”實踐活動:組建“星火傳遞”志愿服務團和“匠造未來”科普宣講團,推進志愿服務的常態化、專業化、特色化;鼓勵全體學生參加“一次暑期社會實踐”和“一次校外實習”活動[6]。

首先,“星火傳遞”志愿服務團結合學生專業特長,組織學生在校園內外開展志愿服務活動:在校內為師生提供免費證件照拍攝服務;在社區里為居民提供家電維修技術服務;在結對幫扶村屯開展暑期“三下鄉”勞動教育實踐活動。通過開展志愿服務,學生體會到被需要、被尊重的勞動價值,收獲了華僑城社區、岜林村委會贈送的牌匾和錦旗,從而提升了學生的公共服務意識和奉獻精神。同時,志愿服務團基于農業生產沃柑種植的痛點,研發出“沃壤培優柑——水肥灌溉領跑者”的方案,探索了一條科技助農興產業之路。該方案榮獲第七屆中華職業教育創新創業大賽廣西賽區銀獎。

其次,“匠造未來”科普宣講團結合自動化專業,打造“知識性、科學性、趣味性”為核心的科普活動。科普活動在社區、中小學和高等院校展開,助力廣大學子科學素養和創新意識的提升,收到了理想的效果。

再次,鼓勵學生走出校園認識勞動價值。我院鼓勵學生利用寒暑假走出校園,到基層、到車間開展社會實踐活動。通過勞動體驗,學生認識到勞動是人的自我價值實現方式,理解勞動是塑造自我、認識和改造客觀世界的實踐活動,體會到個人勞動給他人和社會帶來的幫助及改變,從而在潛移默化中樹立了正確的勞動價值觀。

最后,體驗校外實習,補齊勞動短板。我院根據制造行業人才技能需求實際,將勞動教育融入專業實習實訓中,構建以工程項目為主體的模塊化課程體系,將實訓基地和企業車間作為勞動教育的重要課堂,校企合作共建以職業活動為主線的綜合實踐實訓平臺,通過認識實習、崗位實習,讓學生全流程實景體驗勞動過程,將理論知識和專業勞動技能轉化為實踐本領,彌補自身短板,提升專業素養。

(三)三保障:師資保障、設備設施保障、資源保障

一是師資保障。我院為加強隊伍建設,打造高水平的勞動育人格局,建成了廣西首批“雙師型”教師培養培訓基地,擁有一支博士、碩士研究生占比80%的“雙師型”教師隊伍,并聘請十余名企業技術專家作為兼職教師,以培養業務精湛且技能扎實的人才。我院成立“教師企業實踐流動站”,建立“智能制造實訓基地”,堅持“請進來”和“走出去”培訓模式,邀請區內外教學水平高的專家到校開展專業培訓,送教師到優質企業參加實踐鍛煉,有效提升了專兼職教師的專業能力和教學水平,培育了一批懂勞動教育、能開發、善實施的勞動教育教師,為我院順利開展勞動教育提供了師資保障。

二是設備設施保障。我院高度重視勞動教育工作,近3年來累計投入2 300多萬元用于實訓樓的建設,建有面積13 000平米的自動化實訓中心和50多個專業實驗實訓室,設立有國家級的“電工電子及自動化實訓基地”以及“低壓電工特種作業考證鑒定基地”、“1+X運動控制系統應用證書”考點。除此之外,我院建設的校區“一站式”學生社區入選全區高校“一站式”學生社區A類建設單位,還出臺了《推進和園“一站式”學生社區建設工作方案》,這些均為勞動教育的有效開展提供了有力保障。

三是資源保障。我院借助抖音、官方微信公眾號、易班金課等新媒體矩陣,創作“青春浸潤:勞動與成長”系列勞動育人金課、錄制“聲聲不息”系列音頻作品、創建“云思政”微課堂勞動教育品牌,并以云端為平臺,及時回應青年學生的關切和需求。學院以學生自行錄制的一批“依標準 說職業——工作過程”視頻作為自學資源庫,為上萬名學生的學習互動提供服務,為其適應未來的職業和生活打下堅實的基礎。

三、“一主軸二維度三保障”勞動育人模式的實施成效及優化方向

我院高度重視勞動教育,通過頂層設計,在教學課堂、生活課堂、生產實踐課堂中融入勞動教育元素,確保全員、全程、全方位開展勞動教育,優化勞動育人理念。通過多種措施,實現了勞動教育的體系化發展,增強了學生的勞動意識,點燃了學生的勞動熱情,從而助力其全面發展。

(一)創新“一主軸二維度三保障”勞動教育體系,提升勞動素養

“一主軸二維度三保障”勞動教育模式的運行,累計惠及我院近7 000名學生,顯著提升了學生的勞動技能和職業素養,培養了一支精通勞動育人、具備課程開發能力并能有效實施的師資隊伍,為我院順利推進勞動教育提供了堅實的師資保障,助力我院成為自治區級“三全育人”示范學院、自治區級產教融合實訓基地。

(二)提高就業創業能力,促進勞動能力提升

我院與300余家企業建立良好合作關系,由校內外的導師通過專項培訓、深入研討、互動交流和實際案例分析等方式,激發學生的創新思維,提升勞動創造力,進而增強學生的整體就業、創業能力。

(三)形成學院特色模式,獲得社會高度認可

我院構建“專業課+實踐課+勞動課”的勞動教育體系,積極凝聚校內教師、行業專家、工匠、勞模四方力量,將教學課堂、生活課堂、實踐課堂“三堂”并舉,在知行合一的勞動教育中切實提升學生的勞動素養,促進其成長成才。

深圳地鐵、佛山地鐵、玖龍紙業、湛江寶鋼等大型企業及“專精特新”企業大量聘用我院畢業生,用人單位高度評價我院學生:勤儉、奮斗、創新、奉獻,具備良好的敬業精神和職業勞動素養。此外,我院還被深圳地鐵、方大智創授予“優質校企合作院校”稱號。

我院“一主軸二維度三保障”的勞動育人實踐取得一定成效,但第二課堂活動仍然缺乏系統化設計。在未來的工作中,我院將繼續探索勞動教育模式的多樣性,深入挖掘其豐富的內涵,打造多樣化的活動載體。我院將全心全意落實“三全育人”理念,致力于打造有深度、有廣度、有溫度和有力度的勞動教育,培養具備“勞動光榮、勞動崇高、勞動偉大、勞動美麗”理念的新工科人才,使之成為優秀的社會主義建設者和接班人。

參考文獻

[1]呂艷嬌,姜君.新時代高校勞動教育與創新創業教育融合:價值、困境與路徑[J].當代教育論壇,2021(4):116-124.

[2]高亮,鄭清華.勞動育人視角下大學生志愿服務創新研究[J].大眾標準化,2020(10):130-131.

[3]田靜.中職學校勞動教育現狀的實證研究[J].職教通訊,2020(5):25-32.

[4]王明昕,許樂.“三全育人”視角下課程思政融入勞動教育實踐探究[J].現代商貿工業,2023,44(19):137-139.

[5]王紅星,王永立,唐躍輝,等.新工科背景下勞動教育與專業教育創新創業教育融合的探索[J].河南農業,2023(30):13-14.

[6]任科.五育并舉視域下高校志愿服務的目標追求與實踐進路[J].太原城市職業技術學院學報,2023(7):26-30.

注:本文系廣西教育科學“十四五”規劃2022年度研學實踐教育與勞動教育研究專項重點課題——“11+22+33”階梯遞進模式下高職勞動教育實施研究——以水機專業為例(2022ZJY1911)的論文研究成果。

(責編 藍能波)