基于語料庫的《阿詩瑪》數字英譯策略研究

黃艷文 魏旭

[摘 要] 《阿詩瑪》是彝族支系撒尼人的一部長篇敘事詩,英籍翻譯家戴乃迭采用英國民謠體以詩譯詩,傳神達意,其英譯本堪稱中國民族典籍英譯的典范。《阿詩瑪》中數字文化的傳譯不僅要考慮數字本身的藝術特色和詩歌的韻律,還要注重民族文化內涵的傳達。基于語料庫,探究翻譯家戴乃迭《阿詩瑪》英譯本中數字部分的傳譯,發現戴乃迭靈活采用“以數譯數”與“以字譯數”的翻譯策略進行數字文化傳譯。歸納戴乃迭《阿詩瑪》數字英譯策略和方法,以期為少數民族文化典籍翻譯提供借鑒。

[關 鍵 詞] 《阿詩瑪》;語料庫;數字英譯

基金項目:信陽師范大學青年科研基金項目(2023-QN-036);信陽師范大學創新課程專項基金項目(CXJX2022001)。

《阿詩瑪》是一部云南彝族支系撒尼人口耳相傳的長篇敘事詩,2006年列入第一批國家級非物質文化遺產名錄[1]。作為撒尼人集體智慧的結晶,《阿詩瑪》已流傳千余年,是我國少數民族優秀的文化瑰寶。自20世紀50年代《阿詩瑪》中文整理版問世后,隨后被譯為英、法、德、日、俄等多種文字流傳海外。其中,英籍翻譯家戴乃迭的英譯本采用英國民謠體翻譯該長篇敘事詩,以詩譯詩,傳神達意,堪稱中國民族典籍英譯的典范[2]。

縱覽全詩,《阿詩瑪》多處蘊含彝族撒尼人的數字文化,運用數字或傳情達意、或展現詩意、或表達意境,無不展現出彝族撒尼詩篇的獨特語言風格。而《阿詩瑪》中數字文化的傳譯不僅要考慮數字本身的含義與藝術特色,還要斟酌詩歌的韻律,更要注重民族文化內涵的傳達,這也是少數民族民間詩歌翻譯中的難點和民族典籍翻譯研究的重點[3]。

一、《阿詩瑪》數字英譯

數字作為人類社會發展的產物,不僅是表達數量的詞匯,還是一種文化語言,承載著豐富的文化內涵。數字傳譯不僅涉及兩種語言的轉換,更涉及兩種文化的碰撞與交流。

《阿詩瑪》中多處采用數字組成排比結構的詩句,一是為了保持詩歌的節奏,二是要表達更好的韻律。在撒尼數字文化中,最具代表性的要屬“三數文化”和“九數文化”了[3],如《阿詩瑪》中“三塊地”“三家村”“九山”“九林”“九十九壇酒”等。彝族撒尼人通過數字文化詮釋數學、哲學、信仰以及民俗等方面的內涵。鑒于此,數字文化的傳譯也成為少數民族民間詩歌翻譯中的難點和民族典籍翻譯研究的重點。

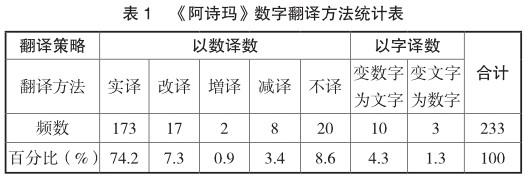

本文以云南人民出版社出版的由黃鐵等整理的中文本《阿詩瑪》及1981年外文出版社出版的戴乃迭英譯本Ashima為研究語料。在語料處理過程中,筆者首先對文本中涉及數字傳譯處進行人工標注,高光篩選出中英雙語文本中的數字,初步確定數字傳譯的策略和方法;其次運用ABBYY Aligner對齊《阿詩瑪》平行語料;隨后將對齊的語料導入ParaConc,建立《阿詩瑪》平行語料庫;最后采用CLAMP標注工具再次對語料庫中的數字進行標注,并對以數譯數、以字譯數翻譯策略及實譯、改譯、増譯、減譯、不譯等翻譯方法加以統計,數據如表1所示。

《阿詩瑪》源語文本和譯語文本中涉及數字傳譯的地方共有233處,而譯者在傳譯數字文化時所采用的數字翻譯策略存在較大差異:“以字譯數”譯例共計13處,占比5.6%,其中10處變數字為文字,3處變文字為數字;而“以數譯數”頻數遠高于“以字譯數”頻數,共計220處,所占比例高達94.4%,其中保留數字實譯出現的頻數最高,多達173處,占比74.2%,變換數字改譯共計17例,占比7.3%,另有2處增加數字増譯譯例,8處減少數字減譯譯例,20處省略數字不譯。

二、《阿詩瑪》數字英譯策略分析

在《阿詩瑪》中,有些數字用以實指,表達具體的數量概念,而有些則用以虛指,表示一種虛數,屬于彝族撒尼人進行修辭和潤色的文化現象。戴乃迭在翻譯《阿詩瑪》數字文化時譯法靈活,采用“以數譯數”和“以字譯數”兩種不同的翻譯策略進行數字傳譯。

(一)以數譯數

作為表意符號的數字,常用以實指,或陳述客觀事實,或凸顯民族文化。戴乃迭在翻譯《阿詩瑪》長詩中,靈活運用以數譯數的翻譯策略,傳譯實指數字。

1. 保留數字實譯

例1.原文:苦蕎沒有棱,/甜蕎三個棱。[4]

譯文:The bitter buckwheat has no barbs,/ Sweet buckwheat, though, has three. [5]

例2.原文:有三塊地無人種,/三所房子無人煙。[4]

譯文:There were three plots untilled by man,/ And smokeless buildings three. [5]

蕎麥是撒尼人的日常飲食,有甜蕎和苦蕎兩類栽培種。較之苦蕎,甜蕎外形呈現明顯的“三棱”角狀,例1“三個棱”中的“三”為實指,傳譯時可用英文數字“three”表示。

例2出自《阿詩瑪》第二章《在阿著底地方》,“三所房子”“三塊地”“三叢樹林”“三塘水”位于阿著底上邊,是格路日明安身之所,也是阿詩瑪的誕生地。顯然,例2中的“三”數字具有非常鮮明的文化色彩,蘊含繁衍生息之意,意味著撒尼自然生命與文化生命的開始,而這一文化含義與基督教文化中“三位一體”的數字文化不謀而合[6],因此,戴乃迭在翻譯上述數字時以數譯數,均采用保留數字實譯的翻譯方法,將“三”傳譯為英文數字“three”。

2. 變換數字改譯

例3.原文:蕎種撒下土,/七天就生長,/蕎葉嫩汪汪,/像飛蛾的翅膀。[4]

譯文:The maize seed in the furrow fell, / In eight days shoots were seen. / And like the wings of moths in flight, / The lusty leaves grew green. [5]

例4.原文:聰明的姑娘阿詩瑪,/拿起口弦來吹三調。[4]

譯文:And taking out her small mo-sheen, / She played a warning tune. [5]

蕎麥是云南石林山區常見的農作物,其纖維含量高,營養豐富,是撒尼人日常飲食之一。例3中原文“七天就生長”的蕎麥在譯文中生育期傳譯為“eight days”而非“seven days”,這是因為戴乃迭采用英國傳統的民謠體進行翻譯,在語言上有著十分明顯的民歌特征[7],為使譯文一三句(8音節)、二四句(6音節)音節數量一致,因此用單音節eight代替雙音節seven。此外,在英語文化中,數字“七”常與“八”共同出現,其含義有時表示確指,有時也表達“完成”“圓滿”之意[8]。

口弦演奏時,基音是影響口弦樂曲調式的主要因素,口弦的調式包括羽調式、商調式、宮調式等。例4出自《阿詩瑪》第十一章《打虎》,阿詩瑪聽到熱布巴拉父子倆商量放虎害哥哥阿黑,用吹出“三調”口弦的方式提醒哥哥。戴乃迭在翻譯“三調”時采用變換數字改譯的方法,將“三調”譯為“a warning tune”,使其內涵意義躍然紙上,方便英語讀者理解。

3. 增加數字増譯

例5 .原文:破竹成四塊,/劃竹成八片,/多好的竹子呀,/拿來做口弦。[4]

譯文:A fine bamboo we lengthwise split / In two,four,eight,sixteen,/ And choose a piece without a flaw / To fashion a mo-sheen. [5]

例6 .原文:熱布巴拉兩父子,/ 兩人撒了一小塊。/勇敢的阿黑一個人,一口氣撒了三大塊。[4]

譯文:Rebubala and Azhi then,/ Threw rice by handfuls fast,/ But three or four times more than they,/ The bold Ahei had cast. [5]

口弦又稱“響篾”,是彝族撒尼人常用的口吹小樂器,多由竹片制成。例5中原文用“四塊”“八片”描寫劈劃竹子制作口弦的過程,戴乃迭在譯文中増譯了原文沒有的數字“two”“sixteen”,這樣一來,將一段竹子劈成兩片,兩片分成四片、四片成八片、八片成十六片的動態過程呈現給讀者,使原本靜態的畫面動態化。

例6出自《阿詩瑪》第十章《比賽》,熱布巴拉派人向阿詩瑪說媒,遭到拒絕后派人搶走阿詩瑪,外出牧羊的哥哥阿黑為救出妹妹,追到熱布巴拉家。熱布巴拉為阻止阿黑見阿詩瑪,分別想出對歌、砍樹、接樹、撒種、拾種等比賽為難阿黑。在撒種比賽中,勤勞能干的阿黑一個人撒種的面積遠超熱布巴拉父子倆。戴乃迭在英譯“三大塊”時,將其譯為“three or four”,増譯了數字“four”,一來是為了保持譯文中一、三句(8音節)音節一致,呈現民謠詩體的韻律感;二來“三大塊”較之“一小塊”,“三四倍”的數量對比也更能凸顯出阿黑勇敢能干的形象。

4. 減少數字減譯

例7 .原文:爹爹身上三分血,/媽媽身上七分血,/媽媽身上藏了十個月,/爹爹身上也藏了十個月。[4]

譯文:Seven parts she had of mothers blood, / And of her fathers three; / Ten months within her mothers womb, / Conceived with love was she.[5]

例7出自《阿詩瑪》第三章《天空閃出一朵花》,講述阿詩瑪的出生。原文中“媽媽身上藏了十個月”意指母親十月懷胎生下阿詩瑪,“爹爹身上也藏了十個月”則表明父親對女兒的珍視與期待。戴乃迭在翻譯此句時,為了保持四句一節的歌謠體形式,只保留了關于母親的“藏了十個月”,減譯了原文中關于父親的“藏了十個月”,畢竟此句并非事實,而是為傳達情感。

5. 省略數字不譯

例8 .原文:撒尼的人民,/一百二十個歡喜,/撒尼的人民,/一百二十個高興。

沒有割臍帶的,/去到陸良拿白犁鏵,/沒有盆來洗,/去到瀘西買回家。[4]

譯文:The Sani folk made merry then, / And laughed aloud in glee. / Have you no tub to wash the babe? / Then buy one in Luxi. [5]

“一百二十”是撒尼人慣用的數字,用以形容數量之多、程度之深,在《阿詩瑪》一詩中多次出現該數字。例8包括兩節,第一節原文采用排比的修辭手法,數字“一百二十”用來表達阿詩瑪出生后親友莊鄰的歡喜高興之情,用重復的數字“一百二十”突出撒尼人民的喜悅。戴乃迭以詩譯詩,為保持英國民謠體格式,在翻譯這兩節時,將兩節合為一節,省略了用以虛指程度之深的數字“一百二十”,直接用“glee”傳譯出“歡喜”“高興”之情,并與下一節中的地名“Luxi”押尾韻。

(二)以字譯數

1. 變數字為文字

例9 .原文:三歲的小水牛,/四只腳落地,/后腳踏前腳,/跟著媽的腳印走。[4]

譯文:A little water buffalo,/ Plods onward unafraid,/ And plants its four hooves in the tracks / The mother cow has made.[5]

例9中“三歲”的小牛并非真的只有三歲,此處的數字“三”用以虛指,表示小牛尚小,十分依賴牛媽媽。因此,在翻譯數字“三”時,戴乃迭變數字為文字,靈活翻譯成“little”,如此一來,不僅展現出小水牛的可愛,而且也能較好地被英語讀者所理解。

2. 變文字為數字

例10 .原文:熱布巴拉砍不過,/心中想出壞主意:/“今天不是砍樹天,/各人砍的各人接。”[4]

譯文:Rebubala saw they had lost,/ And planned a third attack: / “This is no day for felling trees; / Now put the timber back!”[5]

例10出自《阿詩瑪》第十章《比賽》,熱布巴拉一家強搶阿詩瑪,為阻止阿黑見阿詩瑪,他們分別想出對歌、砍樹、接樹、撒種、拾種等比賽為難阿黑。在對歌對不贏、砍樹又遠遠落后于阿黑的情況下,熱布巴拉又提出比賽接樹的主意——“各人砍的各人接”。戴乃迭在翻譯“壞主意”一詞時,増譯了序數詞“third”,不僅密切銜接上文,而且傳達出熱布巴拉惡毒無賴的形象。

三、結束語

彝族敘事長詩《阿詩瑪》蘊含豐富的撒尼文化,其中承載著撒尼精神風貌的數字文化具有撒尼獨特的語言風格和表達特色,撒尼數字文化的傳譯既是少數民族民間詩歌翻譯中的難點,也是民族典籍翻譯研究的重點。

基于戴乃迭《阿詩瑪》英譯本語料,筆者歸納后發現戴乃迭在翻譯《阿詩瑪》時,主要運用“以數譯數”和“以字譯數”兩種不同的翻譯策略進行數字文化傳譯。與此同時,戴乃迭靈活采用保留數字實譯、變化數字改譯、增加數字増譯、減少數字減譯、省略數字不譯等翻譯方法“以數譯數”,采用變數字為文字和變文字為數字等翻譯方法“以字譯數”。以上翻譯策略與翻譯方法的結合,向英語讀者準確、生動地呈現了撒尼數字文化,為少數民族文化典籍翻譯提供了頗多借鑒。

參考文獻:

[1]中國非物質文化遺產網·中國非物質文化遺產數字博物館.阿詩瑪[EB/OL].(2018-12-14)[2024-03-12].https://www.ihchina.cn/art/ detail/id/12241.html.

[2]朱薇, 李敏杰. 少數民族典籍外譯策略探究:以《阿詩瑪》戴乃迭英譯本為例 [J]. 民族翻譯,2018(2):46-54.

[3]向月婷. 彝族撒尼文化的英譯研究:以撒尼詩歌《阿詩瑪》為例 [J]. 貴州民族研究,2018,39(4):140-143.

[4]云南省人民文工團圭山工作組搜集整理,中國作家協會昆明分會重新整理. 阿詩瑪[M].北京:人民文學出版社,1978.

[5]戴乃迭.阿詩瑪[M].北京:外文出版社,1981.

[6]常潤芳. 英漢數字習語的文化根源及對比、翻譯探析 [J]. 河南大學學報(社會科學版),2008(1):155-160.

[7]黃琰. 基于英國民謠詩歌傳統風格的少數民族詩歌翻譯:以《阿詩瑪》為例[J].貴州民族研究,2018, 39 (2): 111-114.

[8]馬賽. 兩河流域古代文化中的數字“七”及其研究[J]. 世界宗教文化,2017(6):151-157.

作者單位:信陽師范大學外國語學院