生態文明建設背景下野生動物資源刑法保護檢視及優化路徑

摘 要 完善的野生動物資源刑事保護是生態文明建設的重要組成部分,2022年《野生動物保護法》修訂法律責任條款后,刑法與該法的銜接產生了問題,尤其是在規制非法向境外提供野生動物遺傳資源和防范外來物種方面存在疏漏,已有罪名在適用過程中也存在調整范圍重合、違法與犯罪邊界模糊等問題。通過運用規范研究方法和案例分析方法,對當前刑事立法及司法適用情況進行分析。在立法層面,激活附屬刑法立法模式能從根源上解決刑法與其他部門法的銜接困境,短期內可通過修訂罪名規定、增設入罪情形等方式合理調整刑法保護范圍;在司法層面,調整司法解釋對非法狩獵罪等罪名的入罪標準,同時優化現有定罪機制能實現刑事保護與人權保障的平衡。

關鍵詞:生態文明建設;法秩序統一性;集體法益;立法模式;定罪機制

中圖分類號:D924. 36 文獻標識碼:A 文章編號:2310 - 1490(2024)- 02 - 0387 - 12

DOI:10.12375/ysdwxb.20240218

黨的十八大以來,在習近平生態文明思想的指引下,我國環境保護工作和生態文明建設取得了舉世矚目的成就。在黨的二十大報告中,習近平總書記指出,“中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化”,并明確“推動綠色發展,促進人與自然和諧共生”[1]。“提升生態系統多樣性、穩定性、持續性”,“實施生物多樣性保護重大工程”[1]正是建設生態文明的應有之意,也是建設中國式現代化的必然要求。2022年《中華人民共和國野生動物保護法》(以下簡稱“《野生動物保護法》”)修訂,此次修法是以習近平生態文明思想為指導,貫徹落實習近平總書記關于強化公共衛生法治保障重要指示要求[2],在防范外來物種入侵、維護動物福利和完善環境公益訴訟等方面作出了較大調整。前置法的修訂給刑法帶來挑戰,尤其是在當前非刑法規范中的附屬刑法缺乏獨立適用性的立法模式下,刑法與其他部門法的銜接面臨諸多障礙。在當前生態文明建設和維護生物多樣性的背景下,有必要檢視當下的野生動物資源刑事保護體系是否完善,以便發現其中不足并尋找相應的優化措施。

1 野生動物資源刑事保護體系的檢視

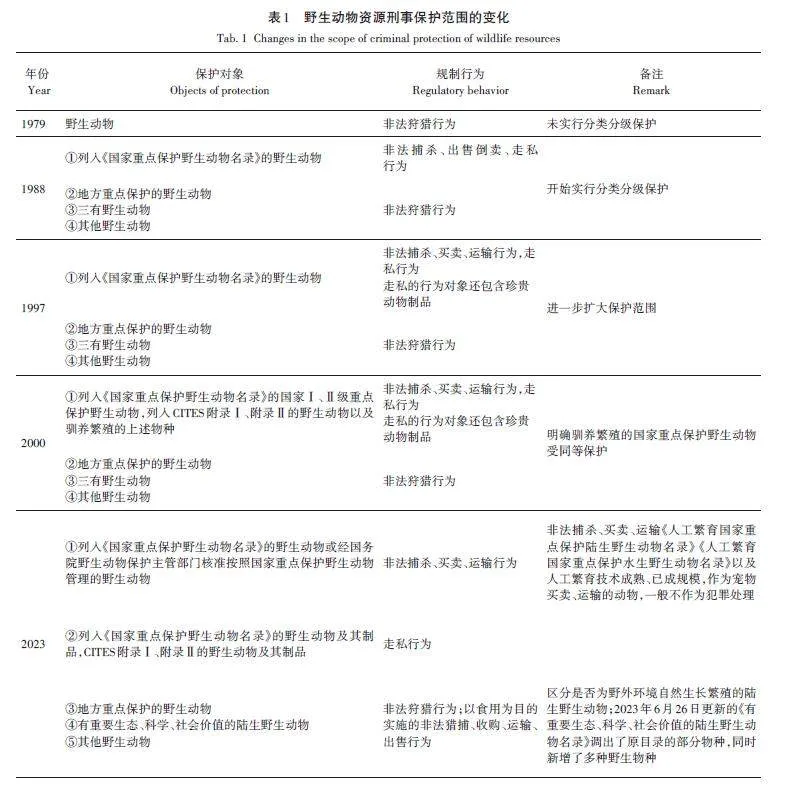

我國對野生動物資源的刑事保護始于20世紀80年代。1979年《中華人民共和國刑法》(以下簡稱“1979年《刑法》”)設置了非法捕撈水產品罪、非法狩獵罪;1988年頒布了《關于懲治捕殺國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物犯罪的補充規定》(以下簡稱“1988年《補充規定》”),增設非法捕殺國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物罪;1997年《中華人民共和國刑法》全面修訂,1979 年《刑法》及1988 年《補充規定》中的非法狩獵罪與非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物罪被保留下來,在此之外又新增走私珍貴動物罪、走私珍貴動物制品罪和非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其制品罪;2021年《中華人民共和國刑法修正案(十一)》(以下簡稱“《刑法修正案(十一)》”)第三百四十一條增加以食用為目的非法獵捕、收購、運輸、出售野生動物的規定,自此我國野生動物資源刑事立法保護體系形成。

回顧修法歷程,可以發現野生動物保護理念經歷了從維護經濟價值到維護生態價值和預防風險的轉變。1979年《刑法》將相關罪名歸入“破壞社會主義經濟秩序罪”中,在《刑法》(1997年修訂)中,相關罪名被調整進分則第六章“妨害社會管理秩序罪”中的“破壞環境資源保護罪”一節,此時野生動物資源更多被視為具有生態價值而非經濟價值。從21世紀初至今出現的幾次公共衛生安全事件來看,在野生動物資源利用過程中存在相當的風險,風險預防的理念成為核心。同時,隨著保護對象和規制行為類型的變化,野生動物保護范圍愈發合理。1979年《刑法》中非法狩獵罪的保護對象是所有野生動物;1988年《野生動物保護法》開始區分國家重點保護野生動物、地方重點保護野生動物和國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物(三有野生動物);2000年《最高人民法院關于審理破壞野生動物資源刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“2000年《解釋》”)出臺,規定無論捕殺或買賣的珍貴瀕危動物是否為野外環境自然生長繁殖,均屬于刑法的保護范圍;2022年《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理破壞野生動物資源刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“2022年《解釋》”)公布,非法捕殺、買賣、運輸列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅰ、Ⅱ的野生動物和人工繁育的珍貴、瀕危野生動物不再一概作為犯罪處理。如鱷科(Crocodyli?dae)雖屬于CITES 附錄Ⅰ、Ⅱ物種,但都未被列入《國家重點保護野生動物名錄》,人工繁育的品種也不屬于刑法保護的對象。針對不同的保護對象,刑法規制的行為類型也逐漸精細化。1979年《刑法》僅禁止非法狩獵和捕撈行為,1988年《補充規定》開始禁止非法出售倒賣,走私行為受到禁止,非法捕殺珍貴、瀕危野生動物的行為也從非法狩獵行為中脫離并獨立成罪。《刑法》(1997年修訂)將規制范圍擴大到非法收購和運輸行為。《刑法修正案(十一)》進一步將非法食用行為納入調整范圍,潛在的公共衛生安全風險也成為立法者關注的焦點。以立法和司法解釋的出臺為節點,野生動物資源刑事保護范圍的變化見表1。

2 野生動物資源刑事保護體系的缺憾及風險

2. 1 立法銜接存在疏漏

破壞野生動物資源犯罪是典型的行政犯,行政責任與刑事責任的銜接是必須予以重視的問題。1997年以來,立法者一直在嘗試構建單一刑法典立法模式[3],刑事犯與行政犯被集中規定在《刑法》之中,單行刑法幾乎“名存實亡”,附屬刑法以“構成犯罪的,依法追究刑事責任”的形式出現而不再有獨立適用的功能,因此被認為當下不存在“真正意義上的附屬刑法”[4]。在此種立法模式下,刑法與非刑法規范中關于野生動物資源保護的規定幾乎完全分離,導致兩者銜接時易出現兩類問題:一是非刑法規范中已經存在附屬刑法內容但刑法未予采納,導致刑法保護范圍產生疏漏;二是附屬刑法未作規定,但刑法徑行規定與之無關的罪名,導致刑法保護范圍不當擴張。

例如:《野生動物保護法》規定禁止向境外機構或者人員提供我國特有的野生動物遺傳資源,禁止未經批準引進、放生或丟棄境外引進的野生動物物種,并規定非法實施前述行為構成犯罪的,應追究刑事責任。但是《刑法》中僅禁止非法采集人類遺傳資源、走私人類遺傳資源材料的行為,對野生動物遺傳資源保護不足。同樣,刑法雖禁止非法引進、釋放或者丟棄外來入侵物種的行為,但這是與《生物安全法》相銜接,對于引進入侵物種名錄以外的野生動物物種造成的嚴重危險或損害情形缺乏規制。

再如,在分類分級保護方面,《野生動物保護法》針對危害不同保護級別野生動物的行為設置了不同的責任,內容更為精細、科學,但《刑法》罪名的設置和配套司法解釋的規定卻有些籠統,兩者并不協調。修訂后的《野生動物保護法》分別規定了非法捕殺、買賣、運輸不同保護級別野生動物的法律責任,突出國家重點保護野生動物和非國家重點保護野生動物的保護差異。對于前者,立法基本實現了全鏈條、全環節的保護;對于后者,立法禁止非法狩獵行為和以食用為目的的捕殺、買賣、運輸行為。如果以食用為目的捕殺未列入各級別保護名錄中的野生動物,且未危害生態環境,或以食用為目的交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的、未列入各級別保護名錄中的野生動物,則無須追究刑事責任。刑法對野生動物資源的分類分級保護直觀體現在第三百四十一條的3項罪名,如表1總結,非法狩獵罪的犯罪對象未區分保護等級,也不考慮行為是否會損害生態環境,調整范圍明顯大于前置立法。

2. 2 司法實踐存在混亂現象

2. 2. 1 刑事保護與行政保護邊界模糊

破壞野生動物資源犯罪行為與違法行為具有同質性,同一類型行為可能因地點、時間或后果等要素的不同而構成行政違法或犯罪,但因司法解釋規定的定罪量刑標準對前置法關注不足,導致罪與非罪邊界模糊的問題。2000年《解釋》規定的危害珍貴、瀕危野生動物罪、非法狩獵罪入罪標準側重犯罪對象的數量和犯罪情節,與《野生動物保護法》中以涉案野生動物價值為主的違法標準發生了重合,囿于“刑事優先”規則,出現了行政法律被虛置的現象。2022年《解釋》確立了以經濟價值為中心的定罪量刑標準,以此實現了與《野生動物保護法》違法標準的銜接,在一定程度上明晰了兩者調整的范圍邊界。雖然實踐中仍有少量案件定性存疑,但大多數情節輕微的案件不再作為犯罪處理,在訴案件也被檢方以“司法解釋變更后影響定罪”為由撤回起訴并終結案件。

相反,非法狩獵罪卻保留了“違反狩獵法規,在禁獵區、禁獵期或者使用禁用的工具、方法進行狩獵”的入罪標準。考慮到實踐中全國普遍存在常年禁獵和全區域禁獵的情況[5],可能存在行為人非法獵捕的野生動物價值或數量極低,或僅有狩獵行為而未造成危害結果但仍被定罪的情形。如胡某福非法持有、私藏槍支、彈藥,非法狩獵案[(2017)浙0226刑初65號],被告人在上山狩獵過程中被抓獲,因符合前述入罪標準而被追究刑事責任。此案并非個例,彼時不乏非法狩獵少量野生動物而入罪的案例,該罪儼然淪為“口袋罪”。2022年《解釋》生效后,因入罪標準未發生實質變化,實踐情況也未發生明顯改變,如2023 年1 月裁判文書網(https://wenshu.court. gov. cn)公開的15起非法狩獵案中,有13起案件的被告人均是因在禁獵區或禁獵期使用了禁用的工具、方法狩獵野生動物而構成了犯罪,其中鄧某軍非法狩獵案[(2023)湘0991刑初6號]和肖某桂非法狩獵案[(2023)桂0329刑初28號]涉案野生動物僅為2只綠翅鴨(Anas crecca)或14只棘胸蛙(Quasipaa spinosa),價值遠未達到一萬元的入罪門檻。這顯然有違刑法補充性、謙抑性的理念和定位。

2. 2. 2 個別罪名存在司法虛置現象

司法實踐中還存在非法獵捕、收購、運輸、出售陸生野生動物罪被虛置的現象。一方面,該罪入罪標準過高,實踐中少有案件能達到既遂的價值數額;另一方面,非法狩獵罪門檻過低且在犯罪行為、犯罪對象、犯罪的時間和地點等方面與此罪存在重合,擠占了其適用空間。根據2022年《解釋》,犯罪對象為三有動物或地方重點保護陸生野生動物的,入罪標準為價值一萬元以上,其他陸生野生動物為五萬元以上,其價值計算以銷贓數額為主,以市場價或評估核算價為補充。結合原國家林業局2017年頒布的《野生動物及其制品價值評估方法》和配套的《陸生野生動物基準價值標準目錄》來看,常見涉案的蛙類、鳥類個體價值大多不超過500元,銷贓價格則遠低于此,司法解釋設置的入罪標準顯然過高。事實上自該罪增設以來,裁判文書網僅能查找到3起構成非法收購、出售陸生野生動物罪的案件。如前提及的鄧某軍非法狩獵案,被告人承認是以食用為目的獵捕野生動物,最終還是被認定為非法狩獵罪。雖然在結果上能夠實現對破壞野生動物資源犯罪行為的治理,但遲滯了該罪立法目的的實現且影響《刑法》與《野生動物保護法》的銜接。

2. 2. 3 部分案件有結果歸罪的傾向

實踐中破壞野生動物資源犯罪的認定更關注行為形式和后果,主觀方面的評價流于形式,有結果歸罪的傾向,與責任主義的要求相悖。在2021年判處的朱某蘭[(2021)豫0622刑初354號]非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物案中,被告人為防止其種植的西瓜被鳥啄食,將粘鳥網架設在西瓜地里,最終造成包括3只國家二級重點保護野生動物在內的6只鳥死亡,被法院認定為構成了非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪。修訂后的《野生動物保護法》及2022年《解釋》關注到了野生動物致害的問題,并要求在非法狩獵等案件中綜合考慮行為人獵捕野生動物的動機、目的等主觀要素,符合一定條件時可不作為犯罪處理。囿于司法慣性,當下司法實踐中為預防野生動物致害造成其死傷的行為仍會被追究刑事責任。如高某某非法狩獵案[(2022)豫1723刑初197號]中,被告人在果園內架設1 張粘鳥網以保護果樹,造成5只三有野生鳥類死亡,被認定為構成非法狩獵罪。此案中行為人造成的損失有限且“事出有因”,即在自家果園中預防野生動物致害,與主動進入野生動物生活區域非法狩獵有明顯差異,完全可以僅追究其行政責任。類似案件還有嚴某某非法狩獵案[(2018)鄂0381刑初46號]、郝某某非法狩獵案[(2017)豫1728刑初35號]等,均以處罰金結案,顯然司法機關也考慮了行為人的動機、目的等主觀要素,但未能做無罪化處理。

3 野生動物資源刑事保護的理論立場與發展方向

野生動物資源的刑事保護不是一個簡單的立法或罪名適用問題,其背后蘊含著動物保護理念與刑法自身價值追求的對立與平衡,這直接關涉到保護的尺度和邊界。因此,單純在制度或實踐層面被動地回應不能完全滿足保護需要和預防潛在風險。在此,有必要明確野生動物資源刑法保護的中心思想,同時厘清受保護法益的內涵及外延,指明優化方向。

3. 1 明確以習近平生態文明思想為理論核心

3. 1. 1 西方動物保護理論與中國現實需求的不配適

嚴格來說,人們討論的動物保護理論大多源于西方。西方動物保護思想經歷了從人類中心主義到非人類中心主義的哲學思想轉變,野生動物保護思想的演進過程大致相當,形成了人類中心主義法益觀、生態中心主義法益觀兩類觀點。早期人類中心主義法益觀與人類中心主義的思想內核相同,強調“ 人的利益或需要是價值判斷的唯一基礎或標準”[6],后借鑒了生態中心主義思想并將生態利益與人類利益綁定,認為“只有存在與現存人以及未來人的環境條件的保全相關的利益時,環境才成為獨立的保護法益”[7]。生態中心主義則認為,人類不能僅注重生態環境的工具價值,應當尊重其獨立價值,并與人類利益相分離受到單獨保護[8]。由此不難發現,人類中心主義立場下,當野生動物資源刑事保護的正當性在犯罪行為危及到了人類自身的利益時,介入的節點自然應當后移并適度限縮保護范圍。生態中心主義立場下,環境利益才是刑法保護的正當性基礎,保護的范圍應當擴張且應提前介入治理過程。本研究認為,以上觀點均存在一定的狹隘性和片面性,只有基于馬克思主義生態哲學思想和方法論整合兩種思想理論,建立開放、統一的,以人與自然和諧發展為道德目標的生態觀[9]才是最終歸路。在馬克思主義生態觀之下,人與自然及社會之間是辯證統一性關系[10]。恩格斯曾言:“但是我們不要過分陶醉于我們人類對自然界的勝利。對于每一次這樣的勝利,自然界都對我們進行報復。每一次勝利,起初確實取得了我們預期的結果,但是往后和再往后卻發生完全不同的、出乎預料的影響,常常把最初的結果又消除了”[11]。生態環境危機的直接原因是人類的過度勞動引發了生態惡化,根本原因還是在于資本主義制度的缺陷。資本主導下的勞動生產并不是以滿足合理需求為限,而是“使自然界的一切領域都服從于生產”[12],因而對自然資源的索取沒有限度[13]。在這種邏輯下,生態環境僅是實現交換價值的工具[14],必然會引發生態危機。所以,即使以西方的生態中心主義思想為核心構建保護體系也難以從根源上化解生態危機,至多是轉移并延后危機的爆發。且由于中國特色社會主義制度與之有根本差異,解決前述問題不宜盲目借鑒其思想,應從我們自身的制度理論尋找解決對策。

3. 1. 2 發掘習近平生態文明思想的理論價值

習近平生態文明思想是馬克思主義基本原理同中國生態文明建設實踐相結合、同中華優秀傳統生態文化相結合的偉大成果,是馬克思主義中國化新的飛躍的重要內容之一,也是解決生態環境問題的根本遵循和行動指南[15]1。保護野生動物資源問題歸根結底是保護生態環境問題,習近平生態文明思想能為人們指明解決問題的方向。

一方面,習近平生態文明思想堅持了人民至上、以人為本的價值觀。這與西方夸大了人的價值對“人類中心主義”存在本質差異。習近平生態文明思想強調構建一種更為平等、和諧的人與自然關系,即人類可以利用自然,但不能凌駕于自然之上[15]18,且能更為理性地看待生態環境價值和人民群眾作為歷史創造者的主體價值之間的關系,將兩者關系進行了升華,也為惠及最廣大人民的生態文明建設、生態資源開發利用提供了思想指引[16]。正如2020年2月出臺的《全國人民代表大會常務委員會關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》,對因非法交易、濫食野生動物引發的公共衛生風險及時作出應對,并在當年的《刑法修正案(十一)》中通過新增非法獵捕、收購、運輸、出售陸生野生動物罪將治理成果固定下來。這些都體現了習近平生態文明思想的先進性,也體現了保障人民群眾生命安全的“人民至上、以人為本”的理念。

另一方面,習近平生態文明思想是建立在歷史唯物主義基礎之上的實踐的整體論[17]。其主張的生態文明是追求人與自然和諧關系的發展方式,意在構建人與自然和諧共生的生態共同體,雖強調保護生態環境,卻以人為本。西方生態中心主義未能突破經濟發展與生態保護的“兩難悖論”,但習近平生態文明思想明確指出“生態環境保護和經濟發展不是矛盾對立的關系,而是辯證統一的關系”[18]377,將看似對立的生態環境保護與經濟發展轉化為互促關系[19]。在習近平生態文明思想的指引下,我國修訂并完善了野生動物資源保護體系,為野生動物資源保護和可持續發展利用提供了堅實的法治保障。正如當前《刑法》中關于野生動物資源犯罪的規定,我們不僅運用嚴厲的刑事手段保護野生動物資源,也支持合理的利用活動,如修訂后的《野生動物保護法》提出并完善了一系列合理利用野生動物的規定。

3. 2 遵循以憲法為頂點的法秩序統一原理

2018年3月,十三屆全國人民代表大會第一次會議通過了《中華人民共和國憲法修正案》,將《中華人民共和國憲法》(以下簡稱“《憲法》”)序言中的一處表述修改為:“推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展,把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國,實現中華民族偉大復興”,生態文明由此寫入憲法。作為生態文明在規則層面的體現,《憲法》第九條第二款規定“國家保障自然資源的合理利用,保護珍貴的動物和植物。禁止任何組織或者個人用任何手段侵占或者破壞自然資源”。這不僅對我國生態文明建設具有現實意義,也為野生動物資源刑事保護體系提供了憲法保障。應當認識到,“健全的法治社會是以憲法規范的至上性為基礎的社會”[20],而作為調整社會各方面的法律規范,其體系內部同樣需要遵循統一與協調的要求。為應對當前野生動物資源刑事保護的缺憾,緩解立法和司法層面的不協調,調和刑法與前置法銜接的斷裂,消除司法活動異化現象,需嚴格貫徹法秩序統一原理,構建以憲法關于野生動物保護的規定為頂點的保護體系。

“法秩序”意指具有階層構造法規范體系,其由復數的法規范構成,憲法則居于頂點,作為創設實定法的制度起點[21]。法秩序的統一性意味著在其內部以憲法為核心,按照民法、刑法等各自原理形成特定的法領域,這些領域與憲法之間以及相互之間應當沒有矛盾并形成統一的整體[22]。當下,法秩序的統一性在憲法與部門法之間的縱向關系上得到了貫徹,但在部門法之間的橫向關系上卻存在一定問題。以往研究往往將法秩序統一性原理的貫徹理解為不同部門法作出的違法性評價是否協調統一的問題,如行為具有行政違法性,刑法是否必須將之作為犯罪對待?這往往體現為在具體個案中不同部門法之間直接的、積極的沖突。在此之外還應當承認消極沖突的存在,即部門法之間在違法性評價上雖沒有得出矛盾的結論,但在作出違法評價時可能出現無法銜接或調整范圍重合的問題:一是在立法層面,前置立法中作出應追究刑事責任的立法規定,但刑事立法缺少與之相對應的罪名規定;二是在司法層面,因司法解釋等規定的入罪標準與前置法中的違法標準重合,刑法“侵占”了前置立法的調整范圍。可以認為,前述提及的《刑法》與《野生動物保護法》之間的銜接問題便是立法上的消極沖突,而非法狩獵罪等罪名因司法解釋作出了過低的入罪標準進而導致與行政違法范圍交叉重合的現象則為司法中的消極沖突。

2022年《解釋》已經注意到了法秩序統一性的要求,將首段“根據刑法的有關規定”的表述修訂為“根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國野生動物保護法》等法律的有關規定”,已開始注重不同部門法之間的統一與協調。但在當前刑事立法模式下,橫跨刑事法與行政法的行政犯立法和司法活動仍易出現法秩序不統一的風險,兩法的順暢銜接仍面臨諸多考驗。未來應當在立法和司法層面貫徹法秩序統一原理,既要在立法層面實現法律責任的銜接,也要在司法層面厘清責任類型的邊界。那么,此次修訂《野生動物保護法》后,《刑法》應當作出回應,在保護范圍層面作出適度的擴張,司法層面則應當適度收縮邊界以實現與行政責任的統一協調關系。

3. 3 明確野生動物資源的集體法益屬性

破壞野生動物資源犯罪作為典型的行政犯,以違反前置法規定為前提。違反《野生動物保護法》等前置法的行為,在實質上是違背了國家在環境資源保護領域創設的規范秩序。但誠如學者所言,“將無法還原為具體法益的社會秩序、工作秩序、社會心理秩序等作為保護法益,必然導致處罰范圍的不確定”[23]。如果無法明確其保護的法益所在,那么刑法極有可能淪為維護行政法秩序的工具。當前破壞野生動物資源犯罪還面臨著法益虛無化、抽象化的風險。本研究認為,基于我國當下的實際情況,破壞野生動物資源犯罪指向的法益應當是生態環境法益衍生的次級法益,厘定其內涵和外延應以此為起點。

首先,在我國提倡西方社會的動物福利或動物權利思想并不妥當,以此為基礎構建法益內容既不適應當前社會發展的規律,也與刑法體系不兼容。其次,野生動物資源不應、也不能與生態環境相分離。根據習近平生態文明思想,“生態是統一的自然系統,是相互依存、緊密聯系的有機鏈條[15]71”,孤立討論生態環境保護或野生動物資源保護顯然違反了馬克思主義堅持整體與局部相統一的方法論要求,盲目主張野生動物的獨立價值也無益于解決刑事保護中的問題。結合《刑法修正案(十一)》修訂、補充的內容來看,生態環境法益本質上是以個人法益為基礎形成的一種集體法益[24],野生動物資源背后的法益也同樣如此。刑法設置此類罪名的規范保護目的在于兩方面:刑法通過制裁各類直接危害生態環境的行為實現對人民群眾的生命、健康的保護,同時通過禁止間接危害生態環境的行為實現對各類潛在風險的預防。

習近平總書記曾指出:“人類對大自然的傷害最終會傷及人類自身,這是無法抗拒的規律”[15]18。站在生態學的角度,一定區域內某種野生動物在短期內大量減少甚至滅絕將直接引發生物鏈缺失,進而破壞生物多樣性和生態平衡[25],影響人類正常生產生活,甚至面臨疾病傳播等公共衛生安全事件發生的風險。風險雖不針對特定個人,但會導致大量社會公眾的個人法益遭受損害。危害珍貴、瀕危野生動物罪和非法狩獵罪的規范目的便在于此,通過禁止非法捕殺等行為實現對物種的保護,進而維護生物鏈的平衡,保護生物多樣性,以此實現對集體法益的保護。至于非法獵捕、收購、運輸、出售陸生野生動物罪中關于禁食的規定,則更多體現了風險預防的需求。此罪的犯罪對象雖然沒有面臨滅絕風險,但食用行為易引發公共衛生安全事件發生的風險,因而應予以更多關注。

還需說明的是,破壞野生動物資源犯罪行為通常不會直接造成物種滅絕、生態系統崩潰或給人類生產生活帶來嚴重后果。這就引發了另一問題,對這些連危險狀態都很難造成的行為,刑法介入的節點是否過于超前?在此不妨引入累積性損害原理予以說明:以破壞野生動物資源為代表的犯罪行為往往具有如下特點,即單次實施不會或幾乎不會對法益造成損害,但若法律不做禁止,那么便很有可能被多人實施,因而對法益的影響就會異常顯著[26]。所以,為防止因多數人實施相似行為而導致損害累積,進而造成嚴重的、不可挽回的法益損害結果,有必要禁止單一(單次)的損害行為。累積性損害原理與保護集體法益的思路相似,二者甚至相輔相成[27],野生動物資源便是一種集體法益,其形成需要漫長的時間過程,而破壞行為引發的現實損害結果也具有滯后性。如果將刑法入罪標準設置過高,待物種滅絕引發的生態風險成為現實損害時,便已到了無法挽回的程度。習近平生態文明思想明確提到,“確保生態環境安全,要始終保持高度警覺,防止各類生態環境風險積聚擴散”[15]45,刑事保護作為遏止社會違法行為的最后一道防線,自然應當對可能擴大的風險作出防范。

4 野生動物資源刑事保護的優化路徑

在習近平生態文明思想指引下,我國當前野生動物資源刑事保護理念愈發合理科學,但在具體制度構建層面還需作進一步優化完善。結合前文分析,本研究認為可通過優化立法模式和改進定罪機制來化解當前問題。

4. 1 優化立法模式以確保立法保護的周延

從2021 年《刑法修正案(十一)》到2022 年《解釋》頒行,再到2023年5月1日《野生動物保護法》的生效,野生動物資源法律保護體系經歷了大范圍修改,但具有補充性、最后性法律特征的刑法先于非刑法規范的修訂,極易引發部門法之間的矛盾沖突,如此,既難以有效貫徹尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念,也難以遵循法秩序統一性原理構建銜接順暢的立法和司法體系,更難以對野生動物資源法益實現全方位的保護。當前問題與立法模式的固有缺陷存在密切聯系,有必要對之優化。

4. 1. 1 激活附屬刑法立法模式的價值

在當前立法模式下,單行刑法與附屬刑法不再具有實質作用,修改或新增刑法規范只能依靠刑法修正案的形式,但與社會發展聯系密切的行政犯罪卻具有較多的修訂需求,這與刑法典不可頻繁修訂的特性相沖突。因而行政犯立法需求往往難以立即得到滿足,使得罪名往往存在一定的滯后性,導致其常常與非刑法規范脫節,進而引發銜接問題。因此,有必要優化當前的立法模式,激活附屬刑法的價值。附屬刑法立法模式的優勢在于:第一,確保刑法的穩定性,附屬刑法規定于非刑法規范之中,其增刪修訂不會影響刑法典的內容,因而避免了因立法頻繁變動而導致刑法典不穩定甚至影響其權威性的風險;第二,應對新型問題更具靈活性,當出現新的問題時,如果已有刑法無法通過法律解釋方法擴張或限縮適用范圍,那么只能修改刑法。單修訂刑法不僅會引發前述風險,而且繁瑣的程序也易導致立法內容的滯后性,此外,僅修訂刑法也難以系統地解決現實問題。

綜上來看,在保護野生動物立法中采用附屬刑法立法模式是可行的。《野生動物保護法》在法律責任部分已經區分了不同違法行為應追究的責任類型,揭示了不同違法行為的危害性。第四十七條至第五十條、第五十二條、第五十三條和第五十五條規定的內容與《刑法》第三百四十一條的3個罪名內容相互對應。申言之,這些條文規定的違法行為內容與刑法條文規定的罪狀之間沒有實質區別,如果這些條文進一步整合并將“構成犯罪的,依法追究刑事責任”的表述替換為具體的法定刑,那么便具有了獨立適用的功能和價值,也避免了刑事保護范圍產生疏漏。這既能避免因保持刑法穩定性而導致相關罪名修訂滯后的弊端,也能夠確保不同違法類型之間確立明確的范圍邊界,還避免了司法解釋作出的定罪量刑標準與行政責任不協調的弊端。

4. 1. 2 適度優化刑法保護范圍

激活附屬刑法立法模式是一項長遠工作,短期來看適當調整《刑法》相關罪名的內容也可暫時應對當下難題。一方面,對于非法狩獵罪等罪名調整范圍大于《野生動物保護法》的問題,有必要在貫徹分類分級保護原則的基礎上對現有立法作出適當調整。如將非法狩獵罪中的“野生動物資源”調整為更具體的“有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物和地方重點保護野生動物”,如此可以避免將危害不具有保護價值的野生動物資源的行為排除在犯罪圈之外。另一方面,《刑法》對非法處置野生動物遺傳資源和野生動物物種等破壞野生動物資源的行為未作規制,有必要對之作出回應。在此,可從形式正當性和實質正當性兩方面綜合說明將其納入《刑法》調整范圍的意義。

結合修訂后的《野生動物保護法》來看,目前尚有禁止向境外非法提供我國特有的野生動物遺傳資源的行為,禁止非法引進或放生、丟棄引進的野生動物物種的行為尚未受到刑法規制。與非法處置人類遺傳資源風險相似,野生動物遺傳資源如果被不當利用,也會導致特定物種因生物技術的發展而引發公共安全隱患[28]。同時作為一種經濟資源[29],境外主體還有可能通過生物剽竊進行遺傳資源壟斷,對我國經濟安全造成威脅[30]。將此行為作為犯罪處理,符合習近平生態文明思想對風險防控的要求,也能夠實現對集體法益保護的需要。

至于非法引進或放生、丟棄引進的野生動物物種行為,則是需要注意“外來物種”可能因缺乏天敵最終發展成優勢種群,造成區域內種群滅絕,進而引發生態環境崩潰的風險[31]。《刑法修正案(十一)》新增的“非法引進、釋放、丟棄外來入侵物種罪”,專門規制非法引進、釋放或者丟棄外來入侵物種的行為,但由于我國對外來入侵物種實行名錄管理制度[32],若某野生動物物種不屬于原環保部和中科院發布的《中國自然生態系統外來入侵物種名單》或農業農村部等部門聯合發布的《重點管理外來入侵物種名錄》所列物種,那么將難以適用該罪名。事實上,這涉及如何平衡野生動物保護與防范入侵物種關系的問題。若側重對野生動物資源的保護,如果涉案物種屬于CITES附錄的野生動物,經我國核準后可得到刑法等法律的保護。相反,若側重風險防范,那么即使涉案物種未被列入外來入侵物種名錄,對于非法引進、放生、丟棄引進的野生動物物種行為也應適用此罪,而危害此類物種的行為應審慎適用破壞野生動物資源罪名。本研究認為,應基于習近平生態文明思想和集體法益保護的需要,重視風險防范以實現對人民群眾健康安全的保障。若非法引進、放生、丟棄引進的野生動物既未列入外來入侵物種名錄,也未被我國有關部門核準為重點保護物種,但其具有危害我國生態環境的實質風險,也應適用于非法引進、釋放、丟棄外來入侵物種罪。對于危害這類野生動物的行為,如獵捕、殺害等,原則上不應作為犯罪處理,但若涉及食用行為,則因顯著提高了風險而可適用于非法獵捕、收購、運輸、出售陸生野生動物罪。

4. 2 改進定罪機制以實現法律責任的協調統一

野生動物資源刑事保護最終要落腳于司法實踐,司法保護的效果最終決定了立法目的的實現程度。如前文所述,當前司法層面存在罪名虛置、行刑邊界模糊以及客觀歸罪風險等問題,對此可以從以下兩方面入手。

4. 2. 1 調整相關司法解釋內容

2022年《解釋》較以往已經有了很大進步,但仍存在對《野生動物保護法》等前置法關注不足的問題,且未能將入罪標準和違法標準完全協調統一起來,也進一步導致了不同罪名邊界的混亂。可考慮調整《解釋》中關于非法狩獵罪和非法獵捕、收購、運輸、出售陸生野生動物罪的定罪標準,化解實踐中刑事保護與行政保護邊界模糊和罪名虛置等問題。一方面,《解釋》第七條中第(二)、(三)兩項內容應與《野生動物保護法》第四十九條和《刑法》第三百四十一條相協調。在此,可按照“行為+情節”的模式調整為“在禁獵區使用禁用的工具或者方法狩獵,情節嚴重的”“在禁獵期使用禁用的工具或者方法狩獵,情節嚴重的”,或按照“行為+數額”的模式并結合第(一)項規定的“一萬元”數額標準調整為“在禁獵區使用禁用的工具或者方法狩獵,非法獵捕野生動物價值五千元以上的”“在禁獵期使用禁用的工具或者方法狩獵,非法獵捕野生動物價值五千元以上的”。如此,可以避免《刑法》過早介入非法狩獵行為的治理過程,避免將危害不大的行為作為犯罪處理。另一方面,《解釋》第八條第(二)項規定的數額標準可考慮適當降低,以確保非法獵捕、收購、運輸、出售陸生野生動物罪有充分適用的空間。前文提及,該罪與非法狩獵罪存在相當多的重合部分,刑罰也完全相同,差異主要存在于行為人的主觀方面。在此,結合《野生動物保護法》第五十條的規定,不妨將非法獵捕、收購、運輸、出售其他陸生野生動物行為的入罪標準從“五萬元”降低至“二萬元”。如此,既貫徹了分類分級保護思想,又能避免該罪入罪標準過高而造成司法虛置的情況。

4. 2. 2 優化司法定罪機制

如果把當前司法實踐中的問題全部歸咎于司法解釋標準設定的不明顯然是不合理的,問題的根源更在于當下的定罪機制本身存在不足,在此可通過完善定罪機制化解客觀歸罪等現實問題。作為行政犯,破壞野生動物資源犯罪更多受到行政違法性評價或行政法規范等行政要素的影響,但其中的風險在于刑事違法性評價的依據會與行政違法性評價同化,使得刑法自身的人權保障和法益保護價值難以實現。對此,有研究提出了行政犯定罪應遵循“前置法定性”與“刑事法定量”的定罪機制[33],即由行政立法等前置法確立刑事違法性評價的范圍,再由刑法對罪量進行二次規定。本研究認為,這種定罪機制是可取的,但還應結合此類犯罪的特殊性做進一步調整。一方面,在“前置法定性”部分,應當明確《野生動物保護法》在定罪活動中的重要性,以其作為評價行為合法與否的初步標準。另一方面,在“刑事法定量”部分,應當著重發揮刑法實質違法性評價的作用,篩選真正具有社會危害性且值得動用刑罰的違法行為,尤其是在該類犯罪中需重點考察行為人實施危害野生動物資源行為時的犯罪動機、犯罪目的,綜合評價行為的社會危害性。對于“事出有因”且能通過非刑事手段處理的情形,盡量避免作為犯罪對待。

以前文提及的非法狩獵罪為例,其犯罪構成要件對前置法的依賴程度相當高。構成該罪的情形之一是“違反狩獵法規,在禁獵區或者禁獵期使用禁用的工具、方法狩獵的”,但《刑法》和相關司法解釋都未對“禁獵區”“禁獵期”以及“禁用的工具、方法”作出詳細規定,這就需要根據《野生動物保護法》的內容予以確定。該法第十二條是關于禁獵期與禁獵區的規定,但對具體范圍及期限沒有做明確說明,而是授權縣級以上人民政府劃定并公布;該法第二十四條雖然列舉了部分禁用的工具及方法,但這一范圍并不是封閉的,也作出了“前款規定以外的禁止使用的獵捕工具和方法,由縣級以上地方人民政府規定并公布”的規定。縣級人民政府根據這一立法的授權,多以通告或通知的方式明確“禁獵區”“禁獵期”以及增加“禁用的工具、方法”。在實踐中,由于只有各地地方政府發布的通告、通知等規范性文件明確了“禁獵區”的范圍和“禁獵期”的期限,法院認定非法狩獵罪時不得不以此為依據,當然也會將這些規定中列舉的“禁用的工具、方法”作為入罪依據。根據行政法原理,這些通告、通知屬于抽象行政行為中的“規范性文件”[34],在與準用性法律規范相結合時可具有普遍性強制拘束力,進而取得法源地位[35]。申言之,這一系列行政規范經由《野生動物保護法》轉授權和一定程序的轉化之后,成為了認定犯罪的實質依據。在此就可結合《野生動物保護法》的立法目的、理念和具體規則完成“前置法定性”的評價階段,綜合評價非法狩獵行為是否具有被刑法評價、是否構成犯罪的初步的違法性。之后,再結合《刑法》相關罪名的立法目的、理念和配套司法解釋的具體標準以及具體案情,綜合評價行為是否具有足以構成犯罪的、嚴重的社會危害性。如果行為人主觀上的確“事出有因”或愚昧無知,亦或是運用行政處罰等手段足以實現遏制不法行為的需求,那么即使形式上滿足入罪標準而不具有實質的刑事違法性,也就沒有必要將之作為犯罪處理。

5 結語

習近平總書記深刻指出:“生態興則文明興,生態衰則文明衰”[18]371。我國新時代生態文明建設的戰略任務總基調是推動綠色發展,促進人與自然和諧共生。野生動物資源保護是生態文明建設不可或缺的一環,也是直接關涉人類生活質量的重要方面。在此大背景下,刑法作為法律體系中制裁手段最為嚴厲、保護范圍最為廣泛的部門法,構建了野生動物資源保護體系的最后防線。對于當下存在的立法及司法問題,應當正視并尋找科學、合理的解決方案。當然,這些問題不過是生態環境保護中面臨的制度問題之一,還應從更為宏觀的全局視角看待當下存在的實踐困境。我們應認識到,實現生態文明建設的宏觀目標是一項長期的、復雜的和全局性的系統工程,刑事保護也不過是法治手段之一,最終實現預定的戰略目標還應著眼于全社會的努力和整個法律體系的優化改進。

參考文獻:

[1] 習近平. 高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗:在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[R/OL].(2022-10-16)[2023-10-26]. https://www. 12371. cn/2022/10/25/ARTI1666705047474465. shtml.

XI J P. Hold high the great banner of socialism with Chinese char?acteristics and work together to build a modern socialist country inan all-round way:report delivered at the 20th National Congress ofthe Communist Party of China[R/OL].( 2022-10-16)[2023-10-26]. https://www. 12371. cn/2022/10/25/ARTI1666705047474465. shtml.

[2] 高虎城. 關于《中華人民共和國野生動物保護法(修訂草案)》的說明[R/OL]. (2023-01-09)[2023-10-25]. http://www.npc. gov. cn/npc/c2/c30834/202301/t20230109_423276. html.

GAO H C. Note on the Wildlife Protection Law of the People’s Re?public of China (Draft Amendment) [R/OL]. (2023-01-09)[2023-10-25]. http://www. npc. gov. cn/npc/c2/c30834/202301/t20230109_423276. html.

[3] 趙秉志. 一部統一的、比較完備的新刑法典[J]. 法學家, 1997(3): 8-10.

ZHAO B Z. A unified and relatively complete new criminal code[J]. Jurists’ Review, 1997(3): 8-10.

[4] 柳忠衛. 刑法立法模式的刑事政策考察[J]. 現代法學, 2010,32(3): 48-55.

LIU Z W. The legislative mode of criminal law: a perspective ofcriminal policies[J]. Modern Law Science, 2010, 32(3):48-55.

[5] 劉凱. 論非法狩獵罪之異化與糾偏[J]. 江西警察學院學報,2019(3): 105-111.

LIU K. On the alienation and rectification of the crime of illegalhunting[J]. Journal of Jiangxi Police Institute, 2019(3):105-111.

[6] 張福德, 朱伯玉. 環境倫理視野中的環境刑法法益[J]. 南京社會科學, 2011(1): 97-103.

ZHANG F D, ZHU B Y. The legal interests of environmentalcriminal in the view of environmental ethics[J]. Nanjing Journalof Social Sciences, 2011(1): 97-103.

[7] 張明楷. 污染環境罪的爭議問題[J]. 法學評論, 2018, 36(2): 1-19.

ZHANG M K. Controversy on the crime of environmental pollution[J]. Law Review, 2018, 36(2): 1-19.

[8] 徐德臣, 朱伯玉. 再論環境訴權:以生態中心主義為背景[J].蘭州學刊, 2015(1): 111-115.

XU D C, ZHU B Y. Re-discussion on environmental litigationright: based on eco-centrism[J]. Lanzhou Academic Journal,2015(1): 111-115.

[9] 杜曉霞. 論西方生態觀的兩種思潮與馬克思主義生態思想[J]. 蘭州學刊, 2013(11): 205-207.

DU X X. On two ideological trends of western ecological view andMarxist ecological thought[J]. Lanzhou Academic Journal, 2013(11): 205-207.

[10] 康健. 馬克思主義生態觀的當代啟示[J]. 人民論壇, 2019(8): 100-101.

KANG J. Contemporary enlightenment of Marxist ecological view[J]. People’s Tribune, 2019(8): 100-101.

[11] 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局. 馬克思恩格斯選集:第3卷[M]. 北京:人民出版社, 2012: 998.

The Compilation and Compilation Bureau of Works by Marx, En?gels, Lenin, and Stalin of the Central Committee of the Commu?nist Party of China. Selected works of Marx and Engels: Vol. 3[M]. Beijing: People’s Publishing House, 2012: 998.

[12] 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局. 馬克思恩格斯全集:第47卷[M]. 北京: 人民出版社, 1979: 555.

The Compilation and Compilation Bureau of Works by Marx, En?gels, Lenin, and Stalin of the Central Committee of the Commu?nist Party of China. The complete works of Marx and Engels:Vol. 47[M]. Beijing: People’s Publishing House, 1979: 555.

[13] 譚靜, 高淑桃. 資本批判視域下馬克思的生態批判思想[J].沈陽大學學報(社會科學版), 2020, 22(6): 661-665.

TAN J, GAO S T. Marx’s ecological critical thought from theperspective of capital criticism[J]. Journal of Shenyang Univer?sity( Social Science), 2020, 22(6): 661-665.

[14] 邵芳強. 恩格斯生態文明理論的邏輯理路及當代價值[J]. 思想戰線, 2022, 48(3): 13-21.

SHAO F Q. Engels’s logical approach to ecological civilizationand its value to the contemporary world[J]. Thinking, 2022, 48(3): 13-21.

[15] 中共中央宣傳部, 中華人民共和國生態環境部. 習近平生態文明思想學習綱要[M]. 北京:學習出版社, 2022:1;18;71;45.

Publicity Department of the CPC Central Committee, Ministry ofEcology and Environment of the People’s Republic of China.Outline of Xi Jinping’s ecological civilization thought learning[M]. Beijing: Learning Publishing House, 2022: 1;18;71;45.

[16] 王雨辰, 陳麥秋. 論習近平生態文明思想對西方生態文明理論的超越與當代價值[J]. 社會科學戰線, 2022, 321(3):9-16.

WANG Y C, CHEN M Q. On the transcendence and contempo?rary value of Xi Jinping’s ecological civilization thought overwestern ecological civilization theory[J]. Social Science Front,2022, 321(3): 9-16.

[17] 顧世春. 習近平生態文明思想對生態中心主義的四重超越[J]. 理論導刊,2022(1): 19-23; 29.

GU S C. The quadruple transcendence of Xi Jinping’s ecologicalcivilization thought over ecocentrism[J]. Journal of SocialistTheory Guide,2022(1): 19-23; 29.

[18] 中共中央黨史和文獻研究院, 中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組辦公室. 習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編[M]. 北京: 中央文獻出版社, 2023:377;371.

Central Committee of the Communist Party of China Party Historyand Literature Research Institute, Office of the Central LeadingGroup for Learning and Implementing Xi Jinping’s Theme Edu?cation of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era.nese characteristics in the new era[M]. Beijing: Central Litera?ture Publishing House, 2023:377;371.

[19] 顧世春. 習近平生態文明思想實現的四重超越[J]. 理論探索, 2021(6): 20-24.

GU S C. Quadruple transcendences of Xi Jinping’s thought ofecological civilization[J]. Theoretical Exploration, 2021(6):20-24.

[20] 韓大元. 論憲法規范的至上性[J]. 法學評論, 1999, 17(4):28-34.

HAN D Y. On the supremacy of constitutional norms[J]. LawReview, 1999,17(4): 28-34.

[21] 張震. 完善野生動物保護立法的憲法依據[J]. 暨南學報(哲學社會科學版), 2020, 42(11): 78-89.

ZHANG Z. The constitution basis and suggestions for amendingthe“ wildlife protection law”[J]. Jinan Journal( Philosophy andSocial Sciences), 2020, 42(11): 78-89.

[22] 曾根威彥. 刑法學基礎[M]. 黎宏, 譯. 北京: 法律出版社,2005: 212.

TOSHIHIKO T. Fundamentals of criminal law[M]. LI H,trans. Beijing: Law Press, 2005: 212.

[23] 張明楷. 法益保護與比例原則[J]. 中國社會科學, 2017(7):88-108.

ZHANG M K. The principles of protection of legal interests andproportionality[J]. Social Sciences in China, 2017(7) :88-108.

[24] 張明楷. 集體法益的刑法保護[J]. 法學評論, 2023(1):44-58.

ZHANG M K. Protection of collective legal interests in criminallaw[J]. Law Review, 2023(1): 44-58.

[25] 孫杭生. 食野習俗與生物鏈缺失問題研究[J]. 林業經濟問題, 2006, 26(1): 80-83.

SUN H S. Faultiness of food chain as the result of the habitude ofcooking wild animal[J]. Problems of Forestry Economics,2006, 26(1): 80-83.

[26] 喬爾·范伯格. 刑法的道德界限:第1卷: 對他人的損害[M].方泉, 譯. 北京: 商務印書館, 2013: 253.

JOEL F. The moral limits of the criminal law: Vol. 1: harm toothers[M]. FANG Q, trans. Beijing: The Commercial Press,2013: 253.

[27] 王永茜. 論集體法益的刑法保護[J]. 環球法律評論, 2013,35(4): 67-80.

WANG Y X. On the criminal law protection of collective legal in?terests[J]. Global Law Review, 2013, 35(4): 67-80.

[28] 董妍. 人類遺傳資源領域的風險規制[J]. 科技管理研究,2021, 41(3): 194-201.

DONG Y. Risk regulation in the field of human genetic resources[J]. Science and Technology Management Research, 2021, 41(3): 194-201.

[29] 潘燦君. 生物遺傳資源保護與知識產權沖突的協調[J]. 知識產權, 2007, 17(3): 42-46.

PAN C J. The conflict amp; coordination on IP protection and bio?logical genetic resources protection[J]. Intellectual Property,2007, 17(3): 42-46.

[30] 柯一嘉. 跨國農業生物技術公司的壟斷方式與對策研究[J].科學·經濟·社會, 2019, 37(1): 67-76.

KE Y C. The study on the international agriculture biotechnologycompany’s monopoly methods and countermeasures[J]. Sci?ence·Economy·Society, 2019, 37(1): 67-76.

[31] 蘇蕓芳. 整體性治理視域下防治外來物種入侵法治研究[J].中國環境管理, 2021, 13(2): 134-142.

SU Y F. Nomocracy for prevention and control of alien speciesinvasion from the perspective of integrated governance[J]. Envi?ronmental Conformity Assessment, 2021, 13(2): 134-142.

[32] 任學婧, 敦寧. 非法引進、釋放、丟棄外來入侵物種罪探究[J]. 政法學刊, 2022, 39(1): 67-73.

REN X J, DUN N. A probe into the crime of illegally introduc?ing, releasing and discarding alien invasive species[J]. Journalof Political Science and Law, 2022, 39(1): 67-73.

[33] 田宏杰. 行政犯的法律屬性及其責任: 兼及定罪制的重構[J]. 法學家, 2013(3): 51-62; 176-177.

TIAN H J. The legal attribute and liability of administrativecrimes: including the reconstrultion of the mechanism of crimi?nalization[J]. The Jurist, 2013(3): 51-62; 176-177.

[34] 姜明安. 行政法與行政訴訟法[M]. 5版. 北京: 北京大學出版社, 2011: 212-215.

JIANG M A. Administrative law and administrative litigation law[M]. 5th ed. Beijing: Peking University Press, 2011: 212-215.

[35] 葉必豐, 周佑勇. 行政規范研究[M]. 北京: 法律出版社,2002: 100-102.

YE B F, ZHOU Y Y. Research on administrative norms[M].Beijing: Legal Publishing House, 2002: 100-102.