基于生態共生的邊境地區旅游與貿易協同演進研究:來自桂滇邊境11市的實證

羅盛鋒 馮義杰 黃燕玲 黃毅

[關鍵詞]邊境地區旅游與貿易;共生關系;格蘭杰因果關系檢驗;桂滇邊境

黨的二十大報告指出,加強邊疆地區建設,推進興邊富民、穩邊固邊① 。邊境地區在國家發展戰略中的地位更加突出。與其他地區相比,邊境地區的經濟發展水平較為落后,但獨特的文化資源和地理位置為通過發展邊境地區旅游與貿易促進邊境地區高質量的發展提供了切實可行的道路。邊境地區的旅游與貿易是我國與周邊國家對話合作的窗口,不僅帶動了商品、資本和人口等的跨境流動,還進一步推動了邊境地區經濟的增長和產業結構的優化升級。《關于支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》提出,要調整貿易結構,引導服務貿易的快速發展,提升旅游開放水平,促進邊境旅游的繁榮發展② 。《興邊富民行動“十三五”規劃》指出,要大力推進邊境旅游,有序發展邊境貿易,逐步實現對外開放③ 。《“十四五”特殊類型地區振興發展規劃》提出,探索跨境貿易合作,完善邊境貿易區開發平臺,支持邊境旅游試驗區發揮示范效應④ 。由此可見,發展邊境地區旅游與貿易是實現邊境地區興邊富民的重要舉措。

已有研究顯示,邊境地區旅游與貿易之間存在相互促進的關系,邊境旅游吸引游客入境消費,加強了國家之間的貿易往來[1-2]。但關于邊境地區旅游與貿易互動的內在機制探索較少。廣西壯族自治區、云南省作為我國對外開放的重要窗口,以共生理論為切入點,厘清這兩個省區邊境地區旅游與貿易之間的相互關系和內在機制,不僅可以豐富邊境管理、邊境經濟的相關研究,還可以拓寬邊境旅游與邊境貿易的研究視角,對推動邊境地區產業的高質量發展、產業間要素的流動具有重要的現實意義。

1 文獻綜述

1.1 旅游與貿易關系研究

旅游與貿易的關系研究一直是國內外學者研究的熱點之一。旅游與貿易的互動關系研究始于1968年,Keintz探究了美國國際貿易對旅游需求的相關影響[3],之后,Kumar等通過小波分析證實了其結論[4]。在現有的研究中,對旅游和貿易的關系研究主要集中在3個方面:(1)旅游與貿易的單向關系研究。研究主要分為兩個部分,一是出入境旅游對貿易的促進作用,例如中美之間出入境旅游對貿易的帶動作用,中韓、中日出入境旅游對貿易的推動作用[5-6];二是貿易發展對旅游的促進作用,例如中國與24個客源國的貿易發展對旅游的門檻效應[7]以及區域貿易協定促進游客量增長[8]等。(2)旅游與貿易的雙邊關系研究。這一研究領域經歷了從一國互動關系[9]到一國與他國之間[10]、一國與多國之間[11-12]的互動關系研究,并進一步研究了其內在機理[13]、空間關系與溢出效應[14]126 等。(3)旅游與貿易的耦合研究。研究從耦合的時空分異的空間關系[15]著手,逐漸向相同文化的地域之間耦合關系[16]、耦合關系的演變特征[17]與驅動機制[18]、水平評價及空間效應、溢出規律[19]、網絡結構特征[20]等方面拓展。在研究方法上,多以計量經濟學的方法探究兩者之間的相關性及相互關系。例如,運用向量自回歸模型、協整分析、自回歸分布滯后模型、格蘭杰因果檢驗、脈沖響應函數以及方差分解法等定量研究方法進行實證研究,從空間耦合、社會網絡結構等方面展開分析[21]。

1.2 邊境地區旅游與貿易關系研究

邊境地區是地緣合作的重要區域,獨特的地理位置為旅游與貿易的關系研究提供了有利條件。歐洲、美洲等由于獨特的邊境劃分使其邊境地區旅游的研究更關注于邊界的效應,或從不同產品的貿易出發探究其對旅游的影響。中國陸地邊境線漫長,與其毗鄰國家之間的旅游與貿易狀況存在差異。現有研究主要集中于中蒙、中越、中俄、中國西藏-南亞、中國-東盟等區域[22-23],研究主要運用定性研究探討發展模式、邊境旅游與貿易發展現狀、熱點問題、對策建議等[24];也有學者從定量的角度,探討兩者之間的耦合關系和互動關系[25]。

綜上所述,邊境地區旅游與貿易的關系研究主要集中在國家、省份等宏觀層面,缺乏對中觀城市層面的探究。城市作為中國社會、經濟和文化發展的重要空間載體和結構組群,是推動經濟社會發展、擴大內需和產業升級的重要抓手。研究邊境地區城市的旅游與貿易的關系對國家安全、社會安定、區域協調發展具有現實意義。

2 理論基礎

2.1 共生理論

共生是生物種群之間在長時間進化中形成的、具有緊密聯系的、可以從中獲得利益的關系[26]。共生理論主要由三大基本要素組成,分別為共生環境、共生單元和共生模式。其中,共生環境是影響共生單元間共生關系和共生模式的內外在條件;共生單元是共生系統中要素流動、資源轉換的基本單元;共生模式是共生單元相互作用的表征。共生理論最早起源于生物學,用于表示生物種群之間的親密生活方式。之后,隨著學科融合,共生理論逐漸應用于社會學,用于描述人類社會中人類個體、組織之間以及人類和自然之間的關系。20世紀50年代末,共生關系研究出現在經濟領域,主要用于研究企業之間的關系。20世紀70年代,共生思想被引入管理學領域,研究方向主要集中于產業間的共生系統。袁純清首次將共生理論運用于我國中小企業的經濟發展研究中,初步建立了共生理論的基本研究框架[27]。21世紀初,共生理論開始應用于旅游研究中,主要集中于區域協同發展、旅游可持續發展等,主要包括村落旅游業開發中的共生關系[28]、區域旅游協同開發[29]、旅游布局與開發以及旅游產業集群發展[30]等研究領域,但現有研究并未涉及旅游與貿易關系。

在共生理論中,共生單元之間的內在聯系和要素轉換契合于旅游與貿易之間的相互作用,類似于不同生物種群之間不同要素的交流轉換而逐漸形成的共生系統。因此,運用共生理論研究邊境地區旅游與貿易之間的協同演進關系,有助于把握其內部的動態發展規律。

2.2 要素稟賦理論

要素稟賦理論(Heckscher-Ohlin theory,簡稱H-O 理論)是在比較優勢理論的基礎上提出的,是現代國際貿易理論的新開端和奠基石。各國要素稟賦的差異是旅游與貿易在國家間流動的前提。因此,旅游與貿易的產生均基于不同國家之間要素差異而產生的相關要素之間的流動。盡管千差萬別的系統之間的要素不同,但在整個大環境中,各個系統之間存在著相互影響、相互合作的關系。在旅游與貿易互動關系的研究中,主要表現為旅游與貿易之間相互促進,即旅游促進貿易的發展,貿易帶動旅游興盛。從內容上說,旅游是人員和資金的“貿易”,貿易則是商品和貨物的“旅游”。國外學者提出了馬可波羅假設和興趣與關注假設[31]。國內學者則在其基礎上增加了“反饋-循環”假設,并提出了表現兩者關系的三階段動態模型[32]。從貿易自身的運行狀況來說,貿易活動的產生離不開人。因此,進出口貿易的開展,即貿易量增加、貿易范圍擴張、貿易額度提升等通過轉移效應使大量商務人士、技術人員往來增加,促進了相關旅游活動的產生和旅游收入的增加。旅游發展離不開人的流動,旅游促進了雙方文化和人員的交流,為貿易雙方提供了較好的機會,加強了雙方政治和經濟的往來,從而拓寬了雙方貿易的層級和領域,促進了貿易額的增加。鑒于此,本文基于生態共生理論和要素稟賦理論,利用旅游與貿易的統計數據,探究桂滇邊境11市的旅游和進出口貿易的互動關系,以利于為邊境地區旅游與貿易的發展提供建議。

3 研究設計

3.1 模型構建

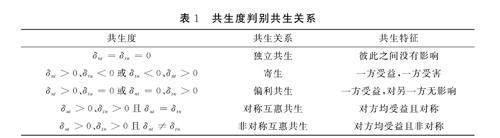

共生度用于解釋共生單元之間質參量變化的關聯度,反映其相互影響的程度。假設貿易發展和旅游發展分別用Zn 、Zt 表示其質參量,dZn/Zn 、dZt/Zt 分別代表質參量的變化量,δnt、δtn 分別為貿易發展和旅游發展的共生度,表示貿易(旅游)質參量變化率所引起的旅游(貿易)質參量變化率,本質上和彈性類似,公式如下:

借鑒袁純清建立的共生度及共生系數用以描述共生關系的技術方法,本文選取描述共生關系最常用的指標———共生度來判別邊境旅游與貿易關系[33](表1)。

靜態面板回歸模型方法包括混合效應、固定效應和隨機效應3種效應。因為樣本中存在一些難以測量的、不受時間影響變化的個體效應,所以選取反映個體效應的固定效應(fixed effect,FE)和隨機效應(random effect,RE)可以有效避免因素的影響。研究通過F檢驗最終選擇基于個體效應模型進行回歸分析,公式如下:

式中:lnZnit、lnZtit 分別表示貿易發展和旅游發展質參量的對數;Xit 表示控制變量;βi(i=1,2)表示控制變量的回歸系數;γi、μi 表示個體效應;αi(i=0,1)表示截距項;εit、θit 為殘差項;所有變量下的i 表示個體,t 表示時間。

3.2 研究區域概況

以中國與越南、緬甸、老撾接壤的西南邊境地區,即廣西壯族自治區和云南省(以下簡稱廣西、云南)的11個邊境地級市為研究區域。廣西有百色市、崇左市和防城港市,云南有保山市、德宏傣族景頗族自治州、怒江傈僳族自治州、普洱市、文山壯族苗族自治州、臨滄市、紅河哈尼族彝族自治州和西雙版納傣族自治州(以下簡稱百色、崇左、防城港、保山、德宏、怒江、普洱、文山、臨滄、紅河、西雙版納)。

廣西和云南作為少數民族聚居地,多民族的聚集環境造就了其獨特的文化風情,加之特殊的邊境位置,吸引了大量的游客,推動了兩地旅游業的發展。桂滇邊境地區既是我國西部陸海新通道的重要關節點,也是我國“一帶一路”連接東南亞各國的重要陸上通道。廣西和云南邊境(以下簡稱“桂滇邊境”)地區對外開放程度高,截至2023年12月,廣西和云南共有42個一類口岸,55個邊民互市。尤其是實施西部大開發戰略和興邊富民行動以來,桂滇邊境地區憑借區位優勢、資源優勢、市場優勢等,通過旅游、貿易等帶動了當地社會經濟發展。隨著《區域全面經濟伙伴關系協定》⑤ (Regional ComprehensiveEconomic Partnership,RCEP)等政策的簽署,云南和廣西作為“中國-東盟自由貿易區”的前沿陣地和核心地段,貿易政策對兩地的貿易發展有重大的影響。因此,云南和廣西的旅游與貿易關系具有典型性。

3.3 變量選取

為分析旅游與貿易的關系,本文選取體現貿易發展水平的進出口貿易額和體現旅游發展狀況的旅游總收入分別作為因變量和自變量。為剔除價格、通貨膨脹等因素的影響,利用消費者物價指數(Consumer Price Index,CPI)進行平減[34]。同時,對變量進行取對數以消除異方差。在控制變量方面,在前人研究的基礎上選取可能影響兩者的變量,包括反映當地經濟發展狀況的人均生產總值,反映當地交通設施建設的公路密度(公路里程/土地面積),反映對外開放水平的國際直接投資(ForeignDirect Investment,FDI)占人均生產總值的比重,反映當地消費水平的人均社會消費品零售總額。以2005-2022年作為研究區間,數據主要來源于《廣西統計年鑒》⑥ 《云南統計年鑒》⑦ 及各市統計公報。

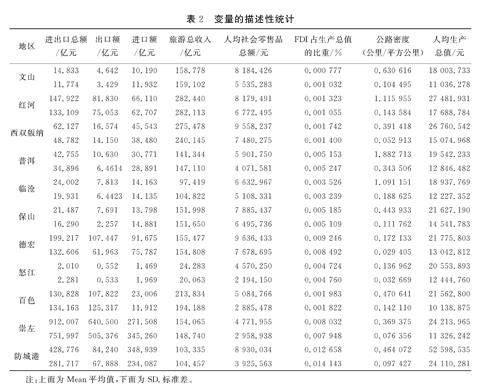

3.4 描述性統計分析

通過對各市數據進行匯總統計(表2)發現,旅游總收入的平均值(Mean)最大的是西雙版納,為236.649億元,最小的是怒江,為21.464億元,表明西雙版納旅游業發展狀況在邊境11個市中較好。紅河的標準差(Sandand Deriation,SD.)最大,為261.771億元;怒江的最小,為19.606億元,表明紅河旅游業發展波動性較大,發展程度逐年變好;怒江波動性較小,旅游業發展程度較低。在出口貿易方面,崇左平均值和標準差均最大,分別為511.371億元和407.766億元;怒江的最小。崇左出口貿易額在2019年達到最大,為1 300.237億元。崇左是中國邊境口岸最多的城市之一。怒江位置相對偏僻,經濟發展緩慢,故出口貿易發展緩慢。在進口貿易方面,防城港的進口貿易平均值最大,為279.96億元,原因在于防城港是世界著名的硫磺集散貿易口岸,是我國硫磺進口的重要港口之一。

通過對進出口貿易和旅游總收入數據的匯總統計,難以判斷旅游與進出口貿易之間的相互關系,需要進一步系統分析。

4 實證研究與結果分析

4.1 共生關系分析

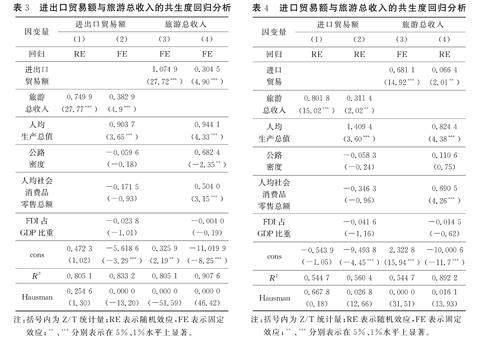

本文通過增添控制變量來探討貿易發展和旅游發展的共生度回歸結果,以檢驗實證結果的穩健性。下的基本回歸結果,Hausman檢驗支持列(1)選擇隨機模型、列(3)選擇固定效應模型。結果顯示,在不受其他因素影響的前提下,其回歸結果均表明在1%水平上顯著,說明貿易發展與旅游發展互為正向影響,且貿易對旅游的正向促進作用更大。納入經濟發展、公路密度、消費水平、開放程度等控制變量后,回歸模型的R2 要比不納入控制變量的R2 更高,這說明在這種模型下解釋變量對被解釋變量有更強的解釋力。從數值上看,雖然共生度的回歸系數變小,但其方向沒有發生變化,表明納入控制變量與否并不影響估計關系,解釋變量與被解釋變量之間關系具有穩健性,即邊境地區貿易發展與旅游發展存在共生關系。雖然在納入控制變量后共生度降低,但δnt >0、δtn >0且δnt ≠δtn ,表明邊境地區貿易與旅游存在非對稱性的互惠共生關系。

為進一步研究進出口貿易與旅游發展的關系,本文探求進口貿易、出口貿易和旅游總收入之間的共生關系(表4和表5)。在表4中的列(1)和列(3)與表5中的列(1)和列(3)分別是不加控制變量的情況,在此情況下進口貿易、出口貿易與旅游發展關系顯著,并且納入控制變量后,R2 增加,這表明解釋變量有更高的解釋力。同時,依據共生度數值發現,進口貿易、出口貿易和旅游之間存在非對稱的互惠共生關系,進口貿易與旅游的共生度要大于出口貿易與旅游的共生度,這從側面表明進口貿易與旅游之間的關系更加緊密。

為探究不同邊境地區的旅游與貿易共生關系之間是否存在差異,對邊境不同地區的進出口貿易、進口貿易、出口貿易和旅游總收入分別進行回歸分析,得到共生度狀況(表6)。研究發現,無論是進出口貿易還是進口貿易和出口貿易,大多數邊境地區旅游與貿易的共生關系均為互惠共生。其中,崇左的出口貿易與旅游發展、怒江的進口貿易與旅游發展、普洱的進口貿易與旅游發展、紅河的進口貿易與旅游發展之間的共生度接近,即逐漸向對稱型互惠共生演化,而文山的出口貿易和旅游發展之間共生度不顯著。

4.2 格蘭杰因果關系檢驗

上述研究運用共生度分析了邊境地區旅游與貿易的共生關系,為進一步探求邊境地區旅游與貿易是否存在因果關系提供了依據,本文對數據進行格蘭杰因果關系檢驗。為避免因數據的不穩定性導致模型關系而出現偽回歸,需進行單位根檢驗。檢驗發現在一階差分水平下數據平穩。之后,進行協整分析發現進口貿易與旅游、進出口貿易與旅游存在長期均衡關系。

本文利用Eviews 11.0進行格蘭杰因果關系檢驗(表7)發現,在滯后1階時,進口貿易與旅游收入拒絕原假設,則進口貿易與旅游收入之間互為格蘭杰因果關系,進口貿易與旅游收入之間相互促進。進出口貿易與旅游收入在滯后1階時,在5%水平下拒絕原假設,存在單向的格蘭杰原因,即進出口貿易促進了旅游收入的增加。在滯后2階和3階時,進口貿易、進出口貿易與旅游收入存在單向格蘭杰關系,旅游收入不是進口貿易、進出口貿易的格蘭杰原因。因此,邊境地區進出口貿易對旅游收入有推動作用,尤其是進口貿易對旅游收入有促進作用,并且進口貿易與進出口貿易對旅游收入的影響具有滯后效應,這進一步驗證了邊境地區旅游與貿易之間存在非對稱的互惠共生關系。

在探究整體層面關系的前提下,本文進一步探究了不同市域之間的異同。ADF檢驗表明,數據差分后在5%的顯著水平下序列平穩。采用Johansen協整檢驗探測不同城市旅游收入和進出口貿易額之間是否存在長期均衡關系,發現除保山的旅游收入和進口貿易額、旅游收入和出口貿易額及臨滄的旅游收入和進出口總額在5%的顯著水平上不存在協整關系以外,其他地區旅游收入和出口、進口及進出口貿易額之間存在協整關系,即各市旅游收入和進口貿易額、出口貿易額及進出口貿易額之間存在長期均衡關系。從旅游收入和出口貿易額進行分析,各市出口貿易的系數估計值表示的是出口貿易額對旅游收入的彈性,其中崇左的最大,普洱的最小。從旅游收入和進口貿易額分析,各市進口貿易的系數表示進口貿易額對旅游收入的彈性,怒江進口額每增加1%,旅游收入就增加3.939 358%。從旅游收入和進出口貿易總額分析發現,各地區進出口貿易總額對旅游收入的彈性分別是:百色(0.970 930)、保山(1.658 755)、崇左(0.993 768)、防城港(1.541 915)、紅河(1.341 183)、怒江(1.963 358)、普洱(1.062 49)、文山(1.554 299)、德宏(1.074 627)、臨滄(1.058 157)、西雙版納(1.197 312),表明各地區旅游收入和進出口貿易額之間存在長期穩定的均衡關系。

在協整分析的基礎上,選取AIC準則進行最優滯后階數確定[14]125,并匯總各市的格蘭杰因果關系(表8)。研究發現,臨滄的旅游收入與出口貿易之間具有單向格蘭杰因果關系,旅游收入促進了出口貿易的發展;防城港、百色和臨滄的旅游收入與進口貿易之間具備單向的格蘭杰因果關系;保山和德宏是單向的格蘭杰因果關系,而普洱的旅游收入和進出口貿易是雙向格蘭杰因果關系。結果表明,邊境地區旅游和貿易之間發展不對稱,進一步驗證了邊境旅游與貿易的非對稱互惠共生關系。

4.3 內在機制分析

本文運用共生度探求邊境地區旅游與貿易的共生關系,并通過格蘭杰因果關系檢驗進行驗證,但由于邊境地區狀況各不相同,其共生關系的互惠性未發展形成,因此邊境地區旅游與貿易之間存在非對稱互惠共生關系。內外源雙輪驅動、旅游與貿易之間的要素流動與轉化構成了邊境地區旅游和貿易之間共生關系的內在機制(圖1)。

4.3.1 內外源雙輪驅動是共生環境構建的基礎

共生關系的形成是建立在共生環境的基礎上的。邊境地區旅貿共生關系的形成既離不開邊境地區政策環境、市場狀況這一外源動力的支持,也離不開邊境地區依托的資源狀況、技術支持等內源動力。邊境地區自古就是國家的重點關注地帶,近年來,黨和國家相繼出臺了多項政策用來推動邊境地區經濟發展。《關于服務構建新發展格局推動邊(跨)境經濟合作區高質量發展的實施方案》提出要加大構建跨境經濟合作區和跨境旅游合作區⑧ 。《“十四五”服務貿易發展規劃》中明確指出要強化西部大開發通道,推動西部旅游、貿易等發展,加快邊境服務貿易創新發展⑨ 。此外,各邊境地區也相繼出臺了相關政策,如《廣西推進對外貿易創新發展實施方案》強調優化貿易模式,做好 “貿易+”⑩ 。在市場環境方面,當前正處于百年未有的大變局,邊境地區單一的競爭關系已經無法立足長遠,產業融合發展成為當前經濟發展的主流。相較于外源動力,以資源和技術為代表的內源動力更為可控,這也是旅游與貿易共生發展提升的著力點和落腳點。邊境地區的資源狀況為邊境貿易和旅游發展提供了優勢,獨特的地理位置使得貿易便利化,同時也激發了游客的好奇心,吸引游客前往。基礎設施的建設,不僅會帶來貿易的流動,還會帶動人員的流動,從而推動兩者互惠共生。此外,新技術在旅游和貿易中的應用也會使得兩者互惠共生的關系更加緊密。

4.3.2 旅游與貿易之間要素流動與轉化是共生關系形成的關鍵

旅游與貿易之間的共生依賴于各要素之間的流動和相互轉換。共生的關鍵在于互利,邊境地區貿易的發展為邊境地區提高了知名度,吸引了商人等投資人員的關注,也吸引了游客前往,從而推動了邊境地區旅游的發展。同時,邊境地區貿易的發展促進了當地經濟社會的發展,提高了當地的財政收入,有利于當地的旅游開發。邊境地區貿易中的商務活動使邊境地區的旅游基礎設施得以提升,促進了邊境地區餐飲、住宿、購物等相關旅游經濟。邊境地區旅游的發展使得基礎設施得以改善,同時道路、廁所等基礎設施的改善也促進了邊貿的發展。廣西興邊富民行動中的基礎設施建設,通過改善廣西邊境縣市的沿邊公路、口岸交通等減少了貿易成本,促進了廣西邊境貿易的繁榮。同時,邊境地區旅游發展過程中會產生商貿機遇,從而促進了邊境地區貿易的形成。由于邊境地區旅游的發展,廣西和云南邊貿互市點不斷吸引游客前往,從而推動了桂滇邊境地區貿易的形成。此外,邊境地區的旅游是文化相互交互、交流的過程,通過旅游實現的文化認同,減少了邊境地區沖突的發生,弱化了貿易壁壘的存在,也推動了邊境地區貿易的發展。總體而言,邊境地區旅游與貿易之間的要素流動,給共生單元雙方帶來了互惠互利,最終形成了互惠共生的生態系統。

5 結論與建議

5.1 結論

(1)本研究從生態共生角度出發,通過從整體的共生度和不同地市個體的共生度分析發現,旅游與貿易之間的共生關系多為非對稱互惠共生關系,與現有研究中旅游與貿易之間雙向互動關系結論類似[35]40185,反映出邊境地區旅游與貿易關系的協同發展。

(2)從格蘭杰因果關系檢驗結果來看,在整體層面上,旅游收入與進口貿易、進出口貿易之間存在長期均衡關系。進出口貿易是旅游收入的單向格蘭杰因果關系,進口貿易促進旅游收入更加明顯。在微觀層面上,旅游與貿易關系差異較大,多數地區旅游收入與進出口貿易之間存在協整關系,驗證了邊境旅游與貿易共生關系的非對稱性。

(3)其內在機制主要表現為:以政策和市場為代表的外源動力和以資源和技術為代表的內源動力共同驅動是邊境地區旅游與貿易共生環境構建的基礎;旅游與貿易之間的要素流動和轉化是邊貿共生關系形成的關鍵。

5.2 建議

(1)深化“貿易+旅游”模式,促進服務貿易的發展,優化邊境地區貿易結構。以地緣特征、民俗文化為視角,挖掘邊境特色旅游產品,將邊境內容、符號融入城市旅游品牌與基礎設施建設中。推出特色美食、商貿活動、跨境體驗等旅游產品,將邊境地區旅游與貿易有機融合,形成“貿易+旅游”的發展格局。

(2)挖掘旅游的對外開放措施,提高邊境地區旅游的進入性。構建旅游特殊通關措施,豐富自駕游車輛通關渠道,縮短入境旅游者時間、空間距離,降低旅游成本,以提高入境的旅游人次。同時,鼓勵邊境地區旅游城市出口相關文創產品,促進數字技術、美食餐飲類企業跨區域的合作,提升目的地的知名度與吸引力,增強潛在入境旅游者的出行意愿。

(3)明晰外部環境的作用邊界,增強單元間要素流動,強化共生互惠關系。優化廣西、云南政策實施作用邊界,優化市場職能作用,制定“邊界清單”。同時,兼顧不同邊境市(縣)的現實狀況,因地制宜,精準施策,實現政策作用的最大化。此外,優化要素流動渠道,加快構建廣西北部灣、東盟跨境經濟與旅游合作區、云南湄公河跨境經濟和旅游合作區,減少流動成本,增強桂滇邊境旅游與貿易的互惠共生關系。