北京大運河:中華血脈 生生不息

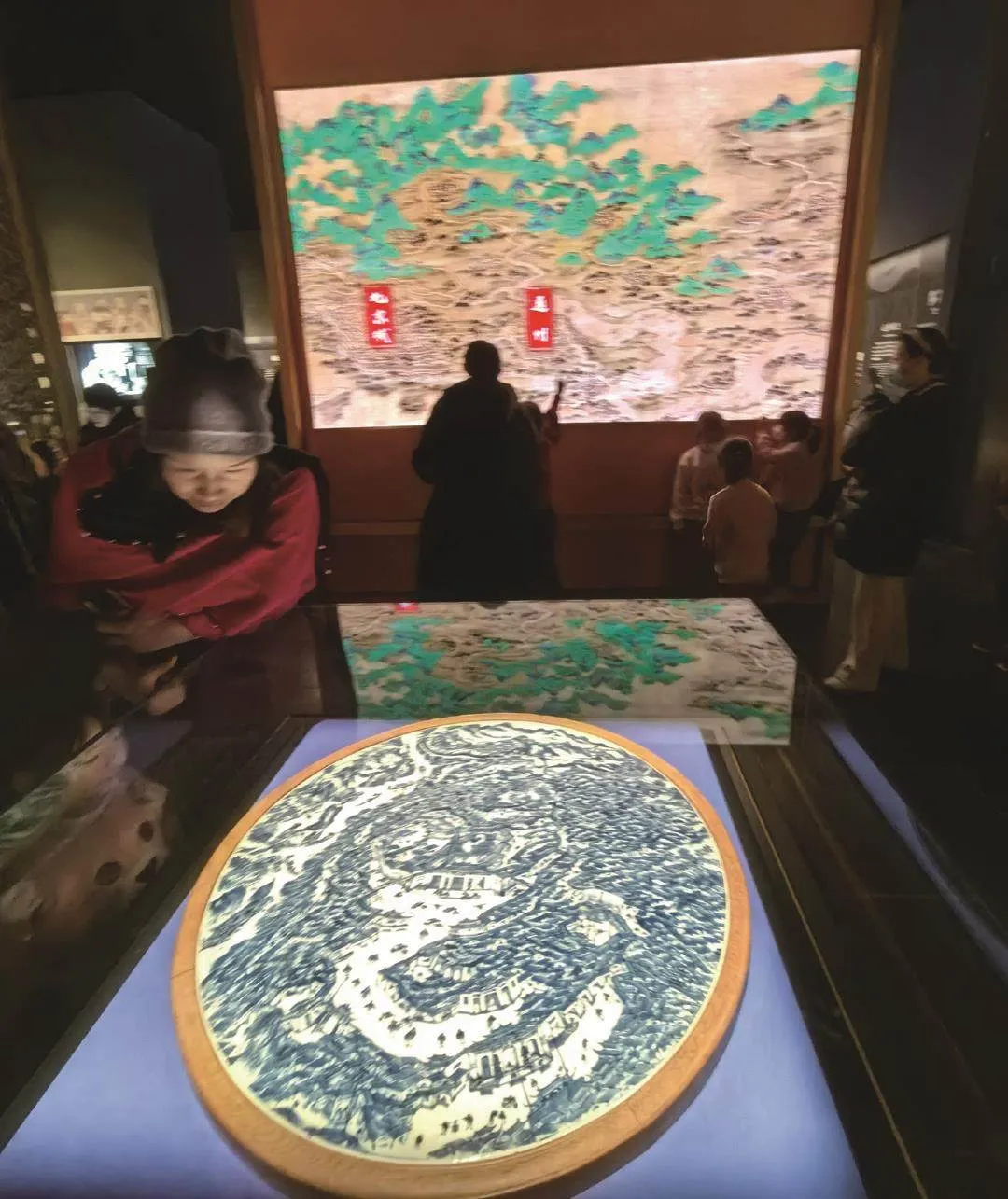

作為世界文化遺產的京杭大運河,連接起了中國2500多年的發展變遷歷史,是中華文明突出特性的集中體現,是中華民族永葆生機活力的重要標志。它聯通著海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系,形成一個龐大的綜合水系網,不僅重塑了神州大地的江河格局,也成為促進古代中國繁榮發展的大動脈,成為促進各民族交往交流交融、鞏固發展中華民族多元一體格局的紐帶,堪稱“中華血脈”。

這條縱貫南北的大運河,與橫亙東西的萬里長城共同構成一個巨大的“人”字型并交匯于北京。

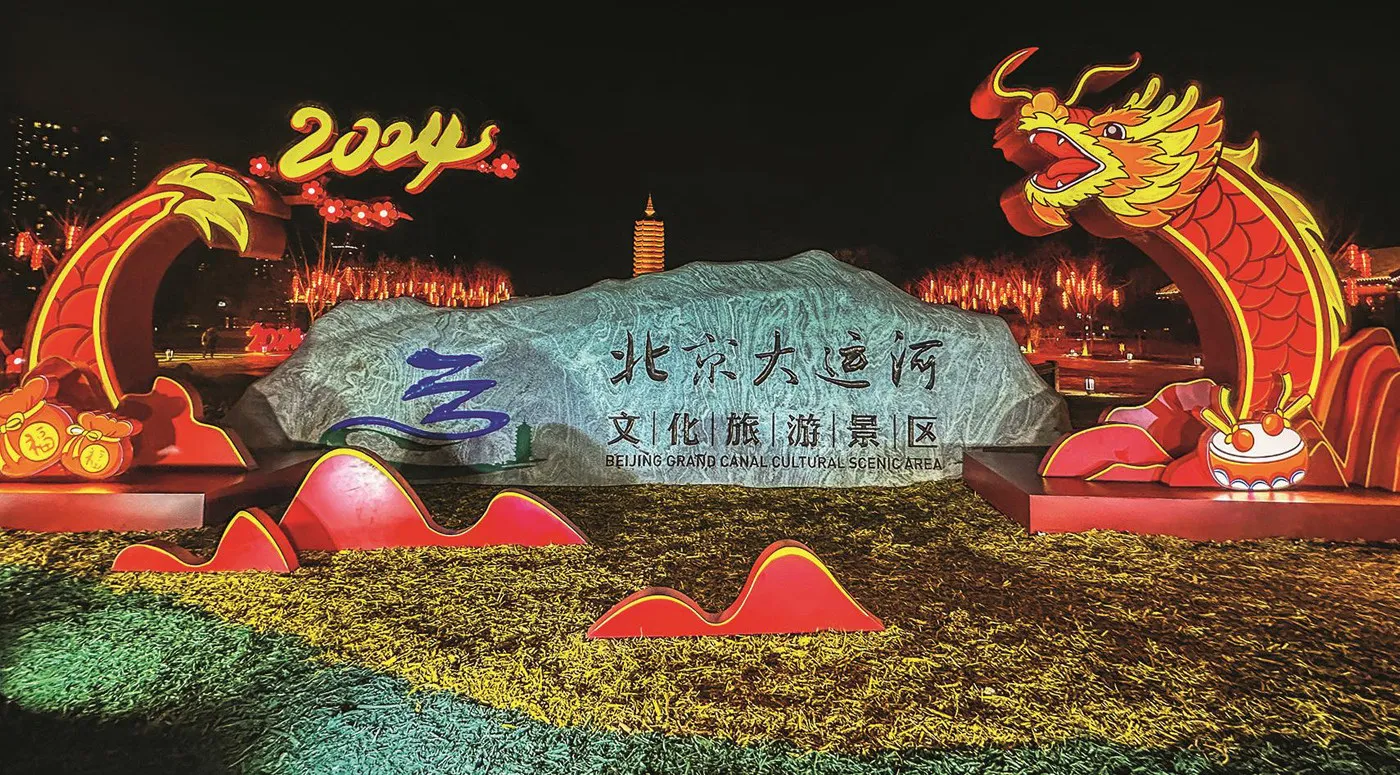

北京大運河橫跨如今的北京市昌平、海淀、西城、東城、朝陽、通州六區,在北京城的歷史進程中始終扮演重要角色,承載了寶貴的歷史文化記憶,早已成為各民族共建共有共享的精神家園。

漕運通濟 千年運河潤京城

早在秦漢時期,北京地區就有了運河漕運。據《史記》載,秦始皇北抗匈奴,“使天下蜚芻挽粟,起于黃、腄、瑯邪負海之郡,轉輸北河”。東漢初期,將領王霸任上谷太守20年,《后漢書》稱其“頗識邊事,數上書言宜與匈奴結和親,又陳委輸可從溫水漕,以省陸轉輸之勞,事皆施行”。秦漢時期為向居庸關以外的駐軍運送漕糧,無論“北河”還是“溫水”均與歷史上的北運河水系有關,這表明北京地區運河歷史的久遠。

隋代,隋煬帝開鑿永濟渠,北達涿郡(北京),以便向遼東運輸兵員和糧草。隋煬帝三次東征,均以幽州(治所在今北京城區西南廣安門附近)為基地。永濟渠將幽州與中原地區連接起來,使得其地位大大提升。正如梁啟超在《中國地理大勢論》中所言:“自隋煬浚運河以連貫之,而兩河之下游,遂別開交通之路。夫交通之便與不便,實一國政治上變遷之最大原因也。”隋代末年,永濟渠已經“船乘不絕”,大運河的功能得以充分發揮,幽州發展成為北方地區的政治、經濟中心,故梁啟超評說“其轉換之機,皆在于運河”。

金滅遼和北宋后入主中原,疆域南至淮河。為適應金朝版圖南擴以加強統治的需要,金帝完顏亮決定遷都燕京(今北京)。1151年,完顏亮命大臣張浩擴建燕京城,并開始利用潞水和御河從中原地區 向燕京運輸物資,同年升潞縣為通州,取“漕運通濟”之義。1153年,完顏亮正式遷都燕京,從此北京開啟了都城時代。

元明清時期,北京成為大一統王朝的都城,大運河對于維系其安全穩定、繁榮發展起到了極其重要的支撐作用。

《元史·食貨志》載曰:“元都于燕,去江南極遠,而百司庶府之繁,衛士編氓之眾,無不仰給于江南。”元代在隋唐大運河基礎上開通山東運河,奠定了京杭大運河的基本格局。由于山東運河水源問題沒有完全解決,運河運糧有限,元代漕運主要以海運為主。

明代,明成祖朱棣改北平為北京、北平府為順天府,并正式遷都北京。隨著王公貴族、文武百官、宮廷勤雜人員等大量進入北京,產生了巨大的消費需求。同時,北京城內外以及長城沿線聚集的軍隊也需要源源不斷地提供糧餉軍需。孫承澤《天府廣記》記載說:“京師百司庶府,衛士編氓,仰哺于漕糧。”朝廷利用京杭大運河,從江南和中原等地將糧食等物資運輸到北京。明代前期,漕糧數額不固定,永樂時期每年約200-300萬石之間,宣德七年(1432年)達到最高峰670萬石,成化八年(1472年)朝廷規定每年為400萬石,此后成為定數。漕糧之外,還要征收白糧,數額為每年20余萬石,專門供應皇室和京官食用及薪俸。永樂十三年(1415年),明廷解決了大運河山東段漕運不暢的問題,京杭大運河又得以全線貫通。當時的漕糧主要存儲在北京城和通州城,分別稱作京倉和通倉。明代中后期還利用溫榆河和潮白河向長城沿線運送漕糧,存儲于長城沿線的邊倉之中。有明一代,大運河的作用正如《明史·食貨志》所說:“漕為國家命脈攸關,三月不至,則君相憂,六月不至,則都人啼,一年不至,則國有不可言者。”

及至清代,沿襲了明代漕運制度,漕糧仍主要存儲于京、通二倉。朝廷在北京西郊建設三山五園,并派駐八旗駐防,為供應糧餉,遂在清河建本裕倉,在安河建豐益倉,從通州運糧至二倉供應當地的旗軍和皇族等。清末,隨著近代交通興起,漕運才逐漸退出歷史舞臺。

持續2000余年的運河漕運,維系了國家和朝政的有效運轉,推動了大運河沿線地區的發展,為促進南北方的往來和鞏固國家統一發揮了重要作用,也為當代建設“大運河文化帶”奠定了堅實基礎。

舟楫無數 大運河漂來的北京城

自永樂遷都開始營建紫禁城,各項建造工事次第展開,并貫穿整個明代始終。清朝繼之,并建都北京,營建工程也持續不斷。除了糧食和生活用品,北京城營建所需建材種類多、數量大、材質要求高,大多數也是從南方和中原地區運來的。

明代紫禁城宮室營建所需的楠木或杉木等木料,主要產于云貴川鄂等地區的深山老林中。從當地砍伐的碩大良材,輾轉運出山后,再編排筏經長江漂流至揚州入運河,北上至通州,最后轉運至京城,運輸周期長達兩至四年。除木料之外,北京城營建還需要大量磚石,方磚、券磚等最初由長江中下游和黃河中下游等地生產,明嘉靖時期將磚料生產分別歸并于蘇州、臨清兩地。而主產于河南浚縣、江蘇徐州等地的花斑石,往往在原產地按照建筑尺寸打磨成細料后再運輸。這些磚石的北運,無不通過大運河。

明廷遷都北京后,每年都要從南方運送生活物資,其種類繁多、數量龐大。宮廷內所用絲織品除少數由山西提供外,絕大多數由南直隸(今江蘇、安徽等)和浙江兩地提供,蘇州府專門安排船只向北京運輸絲織品。瓷器則主要來自江西景德鎮等地。

清代,工部筑造銅錢所用銅鉛分別來自云南和貴州。這些銅鉛也是經大運河運至通州,然后再陸運進京城,專供京師鑄造貨幣。

大運河還發揮著重要的民生功能,對北京地區百姓的衣食住行影響很大。京城人口眾多,本地物產遠遠滿足不了需求,居民的吃穿用度同樣依靠大運河的供給。據《清高宗實錄》載:“京師百萬戶,食麥者多,即市肆日售餅餌,亦取資麥面,自應多運多糶,以平市價。況京城之麥,全藉山東、河南商販運售。”來自河南、山東等地的小麥每年通過大運河運至通州、漷縣馬頭村等處,再轉售京城及周邊地區。產自天津的食鹽沿著北運河北上,至通州張家灣上岸存儲于鹽場之中,然后分運至京城內外。

來自南方的物資通過大運河源源不斷地流向北京,使其成為全國最大的商業貿易市場。明代,北京承天門前的棋盤街一直是最繁華的商業區,正陽門大街、崇文門大街、鼓樓大街以及東四牌樓、西四牌樓等地也都非常熱鬧。張瀚所著《松窗夢語》說:“今天下財貨聚于京師,而半產于東南。”

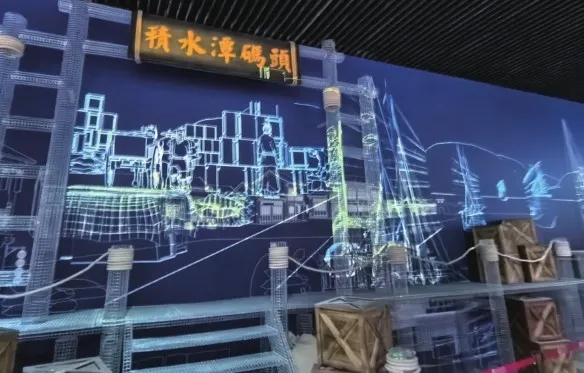

地處大運河北端的通州,為畿輔重鎮,繁華富庶不亞于京城,有詩贊曰:“通州新俗小燕京,車馬東西蹀躞行;好似江南瓜埠夜,滿街燈火管弦聲。”通州作為明清時期的漕運終點與南北物資交流樞紐,享有“一京二衛三通州”的美譽。作為大運河北端碼頭,通州張家灣更是交易繁盛、商業發達的商品集散地。明嘉靖《通州志略》描述其為“南北水陸要會之處,人煙輻輳,萬貨駢集,為京東第一大碼頭,日日為市”。明代蔣一葵著《長安客話》載:“張家灣為潞河下流,南北水陸要會,自潞河南至長店四十里,水勢環曲,官船客舫,漕運舟航,駢集于此,弦唱相聞,最稱繁盛。”

千百年來,大運河就像一條生命臍帶,源源不斷地向北京輸送著各種營養,助力著這座古城的孕育成長、發展壯大。

四海會同 萬里云帆通宇內

古代,大運河不僅是漕運水道和商業動脈,還是一條連接南北的客運大通道。

南來北往的官員、貢使、商旅、士人乃至販夫走卒,均在大運河北端的通州張家灣棄船登陸或舍陸乘舟。明代徐階在《張家灣城記》中說:“凡四方之貢賦與士大夫之造朝者,舟至于此,則市馬僦車陸行以達都下。故其地水陸之會而百物之所聚也。”清代陳康琪在《郎潛紀聞》中說:“士大夫往來京師,多假道通潞,故其地張家灣、河西務諸名,最熟人口。”此外,明代楊士奇的《南歸紀行》、王世貞的《水程圖》,清代談遷的《北游錄》、黎庶昌的《丁亥入都紀程》等,也都記載過往來北京的行程。我們所熟知的清代小說家曹雪芹與大運河頗有淵源,其祖父曹寅曾任江寧織造兼兩淮鹽運使,由此他也在江南生活了13年之久。后來曹家家道中落,曹雪芹沿運河北上,在北京創作出了不朽名著《紅樓夢》。

《日下舊聞考》中記載了許多官員經由運河南下的詩句,明代戲曲家湯顯祖也留下了《登張灣里二泗道院高閣》,比較著名的還有元代貢奎的《發通州》、明代黃淮的《丙申南還舟發通州》等,這些詩文都生動反映了通州在南北文化交流史上的獨特地位。

漕運的繁盛,極大地助推了運河沿岸和南北方文化的交流互動,來自南方各地的戲曲、音樂、曲藝、繪畫、民間信仰、民間風俗等均從大運河傳到北京地區,都對北京文化的形成發展產生了重要作用。

至今,通州的大運河邊,歷經歲月滄桑的燃燈塔仍巍然矗立,它與山東臨清舍利寶塔、江蘇揚州文峰塔、浙江杭州六合塔被合稱為“運河四大名塔”。古往今來,燃燈塔以其標志性的身影,與通州古城、漕運碼頭等共同見證著通州之地的運河印跡。還有,北京西城的“網紅打卡地”什剎海,也承載著大運河悠久厚重的文化記憶;海淀的南長河則作為北京城內現存的唯一一條元明清三代皇家御用河道,再現了“長河觀柳”的歷史風貌……

大運河還是中外文化交流互鑒的通道。

明清時期,日本、琉球、蘇祿、勃泥等諸國貢使來北京出使、朝貢,往往經大運河北上抵達北京。部分朝鮮使臣來華也渡海至山東半島,經大運河北上通州再達北京。琉球自明代初期就成為明朝的藩屬國,雙方貢使來往不絕,民間交往不斷,通州張家灣立禪庵村保存至今的琉球墓地,就體現了歷史上大運河在對外交往中的重要地位。清乾隆年間,朝鮮使臣樸趾源就感嘆,說“(潞河)舟楫之盛,可敵長城之雄”“不見潞河之舟楫,則不知帝都之壯也”。

明萬歷年間的利瑪竇、清順治年間的荷蘭東印度公司使團、清乾隆年間的英國馬嘎爾尼使團等,都是經大運河來到北京的。各國使臣來到中國,也都曾游歷過大運河。明永樂十五年(1417年),南洋島國蘇祿國王率使團從福建泉州登陸,后自杭州入運河北上進京朝貢。蘇祿東王返回途中病逝,其后裔客居山東德州,后遷至北京,歷經500多年的融合發展,早已成為中華民族大家庭的一員。

氣勢恢宏的“萬舟駢集”景觀,反映了大運河歷史上的輝煌盛景,也展現了古都北京作為運河名城的磅礴氣勢。

中華血脈 運河南北一家親

自古以來,大運河就是我國各地區各民族交往交流交融的關鍵紐帶。歷史上大量南方移民經運河北上落籍北京地區,各民族在此和睦相處、和衷共濟、和諧發展。

明代初期,永樂遷都之際,皇帝下旨大規模遷民屯田實京師。《明史》記載,永樂元年(1403年),明廷“徙直隸蘇州等十郡、浙江等九省富民實北京”;萬歷《明會典》則記載,“令選浙江、江西、湖廣、福建、四川、廣東、廣西、陜西、河南及直隸蘇、松常、鎮、揚州、淮安、廬州、太平、寧國、安慶、徽州等府無田糧并有田糧不及五石殷實大戶,充北京富戶,附順天府籍”。這一時期,明廷并施民屯和軍屯,“在南(京)諸衛多北調”,大量軍隊遷入北京地區。

通州著名小吃大順齋創始人劉大順家族就是從南方遷來,他們于崇禎年間從南京沿京杭大運河北上,在通州落戶安家并創下基業。可以說,因為大運河的暢通運行,南來北往的人們都尋找到了新的故鄉,成為了北京城的建設者與見證者。

通州梨園鎮曾經有個地方叫“車里墳”,因古代車里人葬于此而得名。車里是今云南省西雙版納地區,元代曾設車里軍民總管府,明、清兩代又設車里宣慰司,作為管理機構負責西南邊疆地區各項軍政事務。這一地名,見證了西南民族地區和中央王朝都城之間密切交往的歷史事實。

元代,通州城南門外就曾聚居大量少數民族,他們大多經商或從事漕糧搬運等,后逐漸發展為南大街回民聚居區。在通州城東關和北關漕運碼頭,也有不少全國各地來此謀求發展的人們聚居于此。受大運河影響,北京歷史上人口來源極為廣泛。據清光緒《通州志·人物志》所載人口來源統計,通州居民中來自江南的占多數,其中浙江人最多;其次是華北地區,其中山西人最多。今通州區漷縣鎮李辛莊李姓家譜記載,其始祖原籍為浙江省永嘉縣蒼坡村,明代初期北上來此落戶安家。旅京臺灣作家侯榕生在其自選集里寫道:“外祖父祖籍浙江余姚縣,隨糧船北來落戶。”民國《通縣編纂省志材料·禮俗》中也記載:“惟百年前,浙省人民多在本縣入籍,故禮節微有浙禮通禮之異。”

京、浙兩地雖相距數千里,但京杭大運河的暢通客觀上促成了眾多東南沿海地區的民眾融入北京。這從一個側面反映了大運河融通中華民族血脈的歷史功用。

文化紐帶 古老運河展現新畫卷

從歷史深處走來的北京大運河,秉承著其所具有的開拓、創新、開放、共享精神,早已變身為一條造福時代的文化之河。從古代中國連接南北方的大動脈,到如今連接北京中心城區與城市副中心的紐帶,其時代重要性不言而喻。大運河文化帶與長城文化帶、西山永定河文化帶一起,共同承載著北京“山水相依、剛柔并濟”的自然文化資源和城市發展記憶,是北京歷史文化脈絡的精華所在,更是推動北京城市發展的不竭動力。

2017年,習近平總書記對建設大運河作出重要指示:“大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統籌保護好、傳承好、利用好。”近年來,北京市牢記囑托,高起點規劃、高標準建設、高效率推進大運河文化帶各項工作,取得顯著成效,樹立了大運河文化帶建設的“北京樣板”,在國內外形成了良好的品牌示范效應。按照《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》建設北京“一線三帶”(即北京中軸線、長城文化帶、大運河文化帶、西山永定河文化帶)以及《北京市推進全國文化中心建設中長期規劃(2019年-2035年)》構建“一核一城三帶兩區”總體框架的要求,不斷加強對北京中軸線和3個文化帶的規劃、建設。設立大運河文化帶建設組和國家文化公園建設專項工作組,先后編制《北京市大運河文化保護傳承利用實施規劃》《北京市大運河文化保護傳承利用五年行動計劃(2018年-2022年)》《北京市大運河國家文化公園建設保護規劃》,形成“1+2”規劃體系,全面推進北京大運河文化帶建設,著力將大運河國家文化公園建設成為新時代宣傳中國形象、展示中華文明、彰顯文化自信的亮麗名片。

同時,為傳承好大運河文化,北京市專門組織各方力量,深入挖掘文化內涵,實現了運河文化的有效傳承和利用,如推出系列大運河題材文化精品力作,舉辦各種論壇和節事活動,在大運河畔的城市綠心森林公園建設具有文化地標性質的城市圖書館、大運河博物館、北京藝術中心三大文化設施,等等。這些北京文化新地標與北京城市副中心行政辦公區隔河相望,一個彰顯新時代氣象的文化高地正在形成。此外,加強協同發展,與天津、河北共同答好運河文化保護傳承利用這道必答題,共同治理運河生態、推動旅游通航、修繕文物遺存,著力讓這條大河煥發更加亮麗的風采,促進運河文化的復興提升。

如今,水清岸綠、古韻新風的北京大運河舊貌換新顏、充滿無限生機。沿岸的燃燈塔、張家灣通運橋、玉河故道、白浮泉、永通橋等運河遺址加速修復,水源、水閘、橋梁、古遺址、古建筑等得到修繕保護。碧波蕩漾的大運河兩岸,已然成為人們飽覽運河旖旎風光、體驗運河文化魅力的絕佳去處。

脈動千年、生生不息。漫長時光里,北京大運河穿越歷史,日夜奔流,流淌的是中華文化,傳承的是中華文脈,不愧為彰顯中華文明突出特性的文化符號。

(作者陳喜波為北京聯合大學北京學研究所教授、大運河文化研究專家 責編/龍慧蕊 劉雅)