人工影響天氣國際標準化發展趨勢研究

錢堯 郭小雨 賀星瑤 劉春卉 杜春麗 趙俊杰 謝正帥

摘 要:為填補我國人工影響天氣標準國際化工作的空白,提升我國在國際標準體系中的地位和影響力,以及增強我國人工影響天氣標準在國際社會的認可度,本文對世界氣象組織和國際標準化組織的發展現狀進行了深入研究,并對氣象領域的標準化現狀進行了詳細分析。基于國外以及我國已制定的人工影響天氣標準情況,提出推動我國人工影響天氣領域標準國際化工作的具體路徑和方法,旨在為人工影響天氣領域的國際標準“本地化”和本地標準“國際化”提供有力的技術支撐。

關鍵詞:人工影響天氣,國際標準化,氣象

DOI編碼:10.3969/j.issn.1674-5698.2024.06.003

0 引 言

人工影響天氣作為一種氣象干預手段,其主要目的是防止和減輕氣象災害,以及合理利用氣候資源,在適宜條件下,通過科技手段影響局部大氣的云物理過程,達到增加雨雪、預防冰雹、消云、消霧等效果。自《國務院關于印發深化標準化工作改革方案》和《中共中國氣象局黨組關于全面推進氣象法治建設的意見》印發以來,氣象標準化建設獲得了顯著進展,基礎標準在氣象工作中的重要性日益凸顯,確保氣象業務現代化和氣象工作規范化的標準體系建設已成為氣象行業的重要任務;同時,如何加強中國氣象科技及相關領域機構與國際同行的合作,如何更積極地參與世界氣象組織(WMO)、國際標準化組織(ISO)等國際機構的標準制修訂工作,以及如何在全球競爭中更有效地發出中國聲音并爭取話語權,這些都是標準化工作者必須深入思考和努力探索的重要課題。

近年來,我國人工影響天氣事業取得了顯著發展,其標準體系不斷完善。然而,我國人工影響天氣領域標準的國際化程度,與目前人工影響天氣業務的規模量和大國地位極不相稱,至今,人工影響天氣標準的國際化工作仍然是空白,無論是在國際標準體系中的話語權,還是人工影響天氣標準在國際上的認可度,都無法與所取得的成績相匹配。因此,我們亟須深入研究人工影響天氣領域的國際標準化現狀與發展戰略,系統分析各國特別是發達國家的人工影響天氣標準和技術法規,并積極探索參與國際人工影響天氣標準化活動的途徑,這將為我國在國際標準化舞臺上發揮更大的作用提供堅實的基礎。

1 國際標準化現狀

1.1 世界氣象組織(WMO)

世界氣象組織(Wo r l d M e t e o r o l o g i c a lOrganization,WMO)是聯合國的專門機構之一。世界氣象組織在1947年9-10月在華盛頓市召開的國際氣象組織各國氣象局長會議上更名為世界氣象組織。1951年3月19日在巴黎舉行世界氣象組織第一屆大會,正式建立機構,同年12月,成為聯合國的一個專門機構。目前,世界氣象組織有會員193個,包括187個會員國和6個會員地區。其宗旨在于提供世界領先的專業知識,并構建一個國際合作平臺,專注于天氣、氣候、水文、水資源以及其他相關環境信息和服務問題[1]。

WMO的最高權利機構是世界氣象大會(WorldMeteorological Congress),另外設有執行理事會、區域協會、技術委員會和研究委員會以及其他機構。世界氣象大會負責確定世界氣象組織的總體政策和發展戰略,執行理事會負責執行世界氣象大會提出的決議,6個區域協會負責協調各自區域內的氣象、水文和相關活動,技術委員會和研究委員會負責貫徹大會、執行理事會及區域協會的決議并協調各自專業領域內的技術及研究工作,并向大會和執行理事會提出建議。WMO秘書處總部設在日內瓦,由秘書長領導。2019年6月,世界氣象大會通過組織機構改革議案,對秘書處的結構進行全面改革,其中最重要的變革之一是成立了董事會,董事會每月召開一次例會,討論實現部門目標和組織整體目標的進展情況,確保組織的高層目標的實現。

W M O 是氣象學、水文學、氣候學及相關環境學科領域的國際標準化組織。W MO 技術規范(WMO Technical Regulations)是標準化和互操作性的國際框架,由世界氣象大會通過的供所有成員普遍應用的標準和推薦做法以及程序組成。這些規范使得全球觀測、數據交換和管理系統可以一年365天24小時不間斷運行,向每個WMO成員國和會員地區的各種用戶提供權威的科學預測、評估和標準化服務產品。WMO技術規范以需求為基礎,旨在提高效率和互操作性,并支持包括災害風險管理、農業、航空、運輸、水管理、衛生等在內的諸多領域的政策和決策。

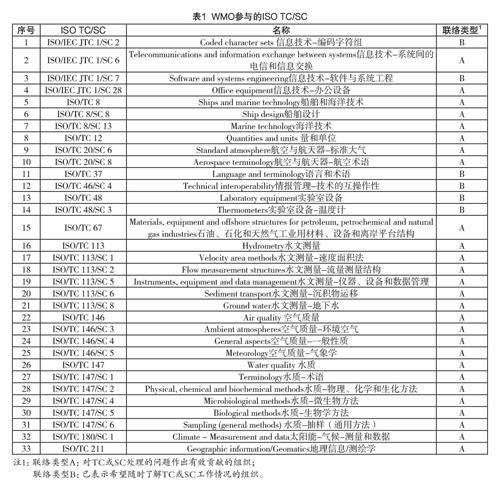

自WMO在第五屆執行理事會會議上授予國際標準化組織(ISO)咨詢地位以來,WMO和ISO一直進行著密切的合作。在2008年9月,為進一步加強伙伴關系,兩個組織在瑞士日內瓦簽訂協議,加強在標準制定方面的合作,以避免在有關氣象和水文數據、產品和服務的國際標準制定工作中出現重復。目前,WMO與ISO的33個技術委員會(TC)或分委會(SC)保持著聯絡合作關系(見表1),這些委員會制定的標準覆蓋:水文測量、空氣質量、水質、土壤質量、地理信息、太陽能、石油和天然氣工業、信息技術、海洋技術、量和單位等領域。

1.2 國際標準化組織(ISO)

主持氣象、天氣、水文領域及其相關應用領域標準制修訂工作的ISO TC146/SC 5等技術委員會上的秘書處,是由德國、俄羅斯、瑞典、荷蘭、日本、韓國等國負責。

經過在ISO官網檢索,尚未查找到人工影響天氣領域相關的I S O標準。即使在專業對口的技術委員會或分委員會,如:ISO/TC 146/SC 5氣象學、ISO/TC 113水文測量等,也沒有出版或正在制定人工影響天氣相關的標準。

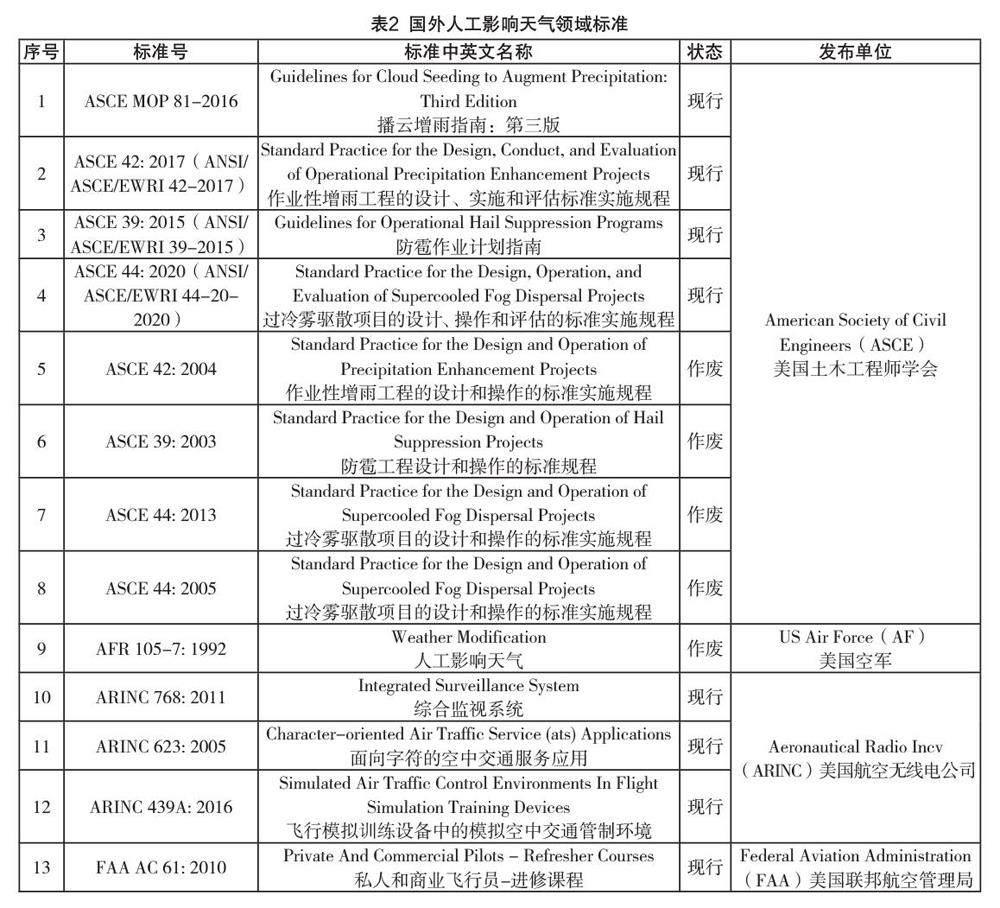

雖然人工影響天氣技術已發展了6 0余年,人工影響天氣項目也已在世界各地開展,全球大約有50個國家正在運用人工影響天氣技術,如:美國、俄國、中國、澳大利亞等,但目前國際、國外人工影響天氣領域所進行的標準化工作并不是很多。通過在世界主要權威標準數據庫,包括德國Nautos標準數據庫,澳大利亞SAI i2i Platform標準數據庫、美國Accuris標準數據庫[3-6],檢索人工影響天氣技術相關詞條,如:weather modification(人工影響天氣)、cloud seeding(播云)、fog andstratus dispersal(驅云消霧)、hail suppression(防雹)、winter precipitation augmentation(增加冬季降水)、summer precipitation augmentation(增加夏季降水)等(檢索結果見表2)。

根據表2可以發現,在國際范圍內,人工影響天氣領域尚未形成統一的標準規范。除美國外,其他國家(不包括中國)也尚未制定各自的人工影響天氣標準。作為人工影響天氣技術的發源地,美國在該領域仍然占據主導地位,特別是美國土木工程師學會,負責制定人工影響天氣工作實施標準,并持續進行更新,同時,該學會還是美國國家標準協會(ANSI)認證的美國國家標準制定組織[7],其所制定的人工影響天氣工作實施標準均已被提升為美國國家標準,并且極有可能是其他國家正在運用的標準規范。

2 國內標準化現狀

近年來,我國各級標準化行政主管部門和氣象主管機構加大了對氣象標準化工作的支持和投入,鼓勵氣象行業各相關組織和個人按照氣象標準化規劃和標準體系的要求,積極參與標準制修訂以及實施工作[8]。

2.1 國家標準

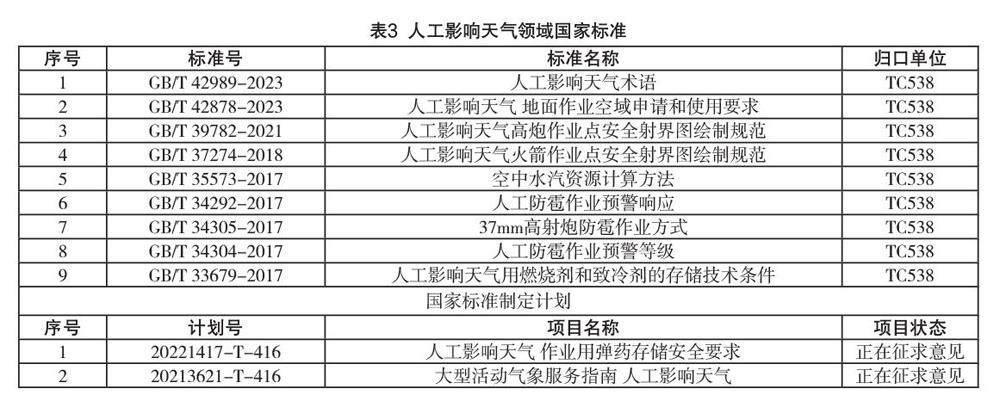

國家標準層面,同人工影響天氣相關的標委會主要是全國人工影響天氣標準化技術委員會(TC 538),TC 538由中國氣象局籌建并進行業務指導,主要負責人工影響天氣作業安全、作業條件監測、作業實施、作業裝備及催化劑、作業基礎設施及業務系統建設等。現行的人工影響天氣領域國家標準9項、國家標準制定計劃2項(見表3),涉及的領域主要為防雹作業、地面作業、作業點等。TC 538由中國氣象局籌建及進行業務指導,其負責專業范圍為作業安全、作業條件監測、作業實施、作業裝備及催化劑、地面作業點基礎設施建設、業務系統建設等。

2.2 行業標準

行業標準層面,現行人工影響天氣行業標準22項,其中有17項標準分別從術語、安全管理、站點建設、火箭彈運輸及驗收等方面對人工影響天氣作業進行了規定,另有5項標準從技術檢測、安全操作、安全射界圖繪制和維修技術方面對人工影響天氣作業用37mm高炮進行了規范。

2.3 地方標準

地方標準層面,全國共有17個省發布了44項人工影響天氣相關標準。其中:山西省發布16項,內蒙古發布4項,山東、四川各發布3項,天津、河北、河南、新疆和重慶各發布2項,云南、安徽、廣西、湖北、吉林、遼寧、貴州和海南各發布1項。各地主要對人工影響天氣固定作業點的建設、高炮作業點的建設、火箭固定作業點的建設及安全射界圖的繪制等進行了規定,明確了飛機人工影響天氣作業信息歸檔和計劃作業、地面人工影響天氣彈藥管理的要求。

3 對我國人工影響天氣標準國際化工作的建議

通過前面章節的分析發現,我國在國家、行業和地方等不同層面已經制定了一些人工影響天氣標準,但這些標準多數是術語、作業站點建設規范、通用技術規范等;而且就人工影響天氣標準國際發展現狀來看,我國在該領域制定國際標準,乃至將中國標準推向國際舞臺,都面臨著一定的挑戰。因此需要我們精心規劃,明確方法路徑,精準把握標準提案方向,以及嚴謹制定標準內容。鑒于此,本文提出以下4點建議。

3.1 形成WMO人工影響天氣標準或研究組

目前全球大約有50個國家在應用人工影響天氣技術,其中美國在此領域的科研實力尤為雄厚,且相關活動開展得十分活躍,如:人工影響天氣協會(WMA)和美國土木工程師學會(ASCE)所組織的人工影響天氣領域年會,因此,我國的人工影響天氣專家應積極參與這些國際會議,與國外專家建立聯系,分享經驗,深化合作,共同開展研究,并基于共識制定提案,這種“共商共建”的方式不僅符合當前的“國際游戲規則”,更有助于在WMO、ISO等國際組織中贏得更廣泛的認同和支持[9,10]。

3.2 制定符合WMO規劃目標的人工影響天氣標準

WMO在2020-2030年的首要任務包括:增強對極端氣候災害的防范,以減少生命和財產損失;支持智慧氣候決策,以提升對氣候風險的適應能力和恢復力;提高天氣、氣候、水文及相關環境服務的社會經濟價值。因此,在向WMO提交關于人工影響天氣標準的提案時,應緊密貼合其未來的規劃目標,具體而言,標準提案可圍繞以下主題展開:(1)探討人工影響天氣如何有效減少氣候災害風險;(2)研究人工影響天氣在實現可持續水資源管理中的作用;(3)建立有效機制,評估人工影響天氣作業的效果,以確保其能夠帶來最大的社會效益。

3.3 制定與新技術相結合的人工影響天氣標準

目前,關于人工影響天氣的相關研究多沿用50年前的技術。若將這些已成為行業慣例的做法制定為國際標準,可能形式大于意義;而若將過去10 ~20年人工影響天氣技術與新興科技的融合應用進行梳理與總結,進而編制成具備指導性的標準文件,不僅能推動行業技術進步,也能為國際標準的制定貢獻新的視角與價值。此外,針對人工增雨作業效果的定量檢驗技術,全球范圍內尚未形成統一且有效的解決方案,若中國、美國、以色列等正致力于該領域研究的國家能達成共識,向WMO提議建立聯合工作組,深化國際合作與交流,無疑將對推動人工增雨效果檢驗技術的進步產生積極影響[11,12]。

3.4 制定包容性高的人工影響天氣標準

我國制定的標準有一個普遍特點,就是在標準中直接規定技術方案和實現方法,很少對原理進行詳細說明;而國際、國外標準更多注重的是對功能及原理的解釋,對具體技術解決方案具有開放性和包容性,從而為技術發展和進步留下更大空間。因此,我國在參與國際標準化工作時,應注意到這些差異,提出的標準提案應更偏重于“功能性”和“指導性”,對技術懷有“包容性”,這樣,標準提案才更容易被國際社會所接受。