生物安全與環境健康安全協同保障的法治路徑

韓利琳 楊熹通

摘 要:? 生物安全與環境健康安全法律制度息息相關,須協同治理生物安全與環境健康安全問題。由于公眾健康保護優先理念未得到充分貫徹,生物安全與環境健康安全制度體系之間協調銜接不暢,實現生物安全與環境健康安全協同保障的專門制度供給匱乏等問題,導致生物安全與環境健康安全協同保障實現公眾健康目標的效果不佳。因此,生物安全與環境健康安全協同保障應堅持公眾健康保護優先的價值理念,促進社會經濟、生物安全與公眾健康保護協調發展。實現生物安全與環境健康安全協同保障,須加強生物安全與環境健康安全法律制度之間的協同配合,構建協同生物安全與環境健康安全保障的專門性法律制度體系。

關鍵詞:生物安全;環境健康安全;健康保護優先;協同保障;制度銜接

中圖分類號:D922.68???? 文獻標志碼:A??? 文章編號:1009-055X(2024)03-0104-11

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2024.03.010

一、引 言

隨著社會經濟快速發展,人類對生物資源的開發利用與日俱增,同時也出現了生物多樣性銳減、外來物種入侵,不當利用生物資源等問題。例如,2015年在新疆、甘肅、海南共銷毀了1 100多畝①違法轉基因玉米,2016年遼寧省查處3起轉基因玉米種子違法案件[1]。部分外來物種具有一定毒性或攻擊性、攜帶病原微生物,會對公眾健康產生直接威脅,如福壽螺、毒萵苣等外來物種入侵,不僅會破壞當地生態系統的平衡,而且會嚴重影響公眾健康。生物安全是人類安全發展的前提條件,生物安全就是生物免于危險、不受威脅和危害的客觀狀態[2]。環境健康安全是公眾在良好、無害環境中生存的一種健康狀態。相較于傳統環境污染對人體健康造成的危害,由危險生物因子引發的疫病危害、病原體傳播,濫用生物技術對人類遺傳、生物多樣性與糧食安全造成的威脅,呈現出影響范圍廣、科學認知的不確定性、危害后果嚴重的特征。生物安全屬于生態安全中的重要一環,目的是確保生態環境中生物因子的穩定無害,進而維護公眾身體健康。獲取安全無害的生物資源是人類健康發展的必要條件。人對生物利用有著必然性,但必須確保利用行為控制在合理限度內。生物安全對生態安全、公眾健康具有重大影響,環境健康安全是實現生物安全的重要基礎,只有協同保障生物安全與環境健康安全,才能從整體上有效保護生態環境與公眾健康。

為了有效應對生物安全問題與環境健康風險,確保公眾環境健康安全,2007年中華人民共和國衛生部、國家環境保護總局①等部門制訂了環境健康領域的第一個綱領性文件《國家環境與健康行動計劃》,初步建立環境健康管理體制與保障機制。2016年中共中央、國務院印發《“健康中國2030”規劃綱要》,為完善環境健康管理制度指明了方向。2021年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步加強生物多樣性保護的意見》要求從生物安全監測、生物遺傳資源監管、外來入侵物種防控方面,提升生物安全管理水平。2022年中華人民共和國生態環境部印發《“十四五”環境健康工作規劃》,顯示了環境保護工作對保護公眾健康的重視,統籌推進健康中國與美麗中國建設。在國際層面,2000年通過的《生物多樣性公約》卡塔赫納生物安全議定書,以保護生物多樣性不受轉基因活生物體帶來的潛在威脅為目標。2021年在昆明召開的聯合國生物多樣性大會強調,生物多樣性提供的生態服務能夠鞏固人類的健康福祉,生物安全與環境健康保護問題引起國際社會的普遍關注。因此,須考慮如何運用法治思維、法治手段應對生物安全與環境健康安全協同保障過程中出現的制度化困境,促使生物安全與環境健康安全法治協同一致地實現公眾健康保護目的,以構建協調完善的公眾健康保障制度體系。

二、生物安全與環境健康安全協同保障的法制依據與內在機理

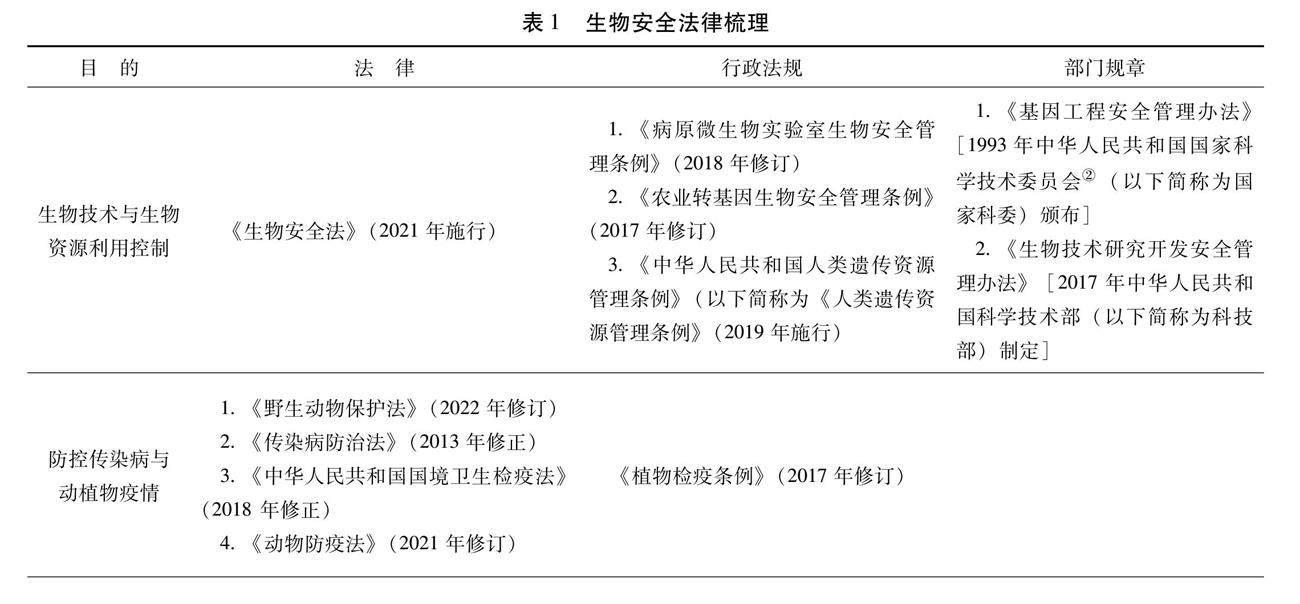

為有效防控多樣化的生物安全風險,確保生物技術有序發展、保護公眾健康,我國頒布了一系列生物安全法律、行政法規和部門規章[3],為保障生物安全和公共健康安全提供了有效的法律依據。目前,我國生物安全立法主要采取綜合性立法與專門性立法相結合的形式,涉及環境健康安全保障的法律制度散見于生物安全法律、生態環境保護法律中。

(一)以《中華人民共和國生物安全法》為核心的生物安全法律體系的構成

2020年頒布的《中華人民共和國生物安全法》(以下簡稱為《生物安全法》)規定了生物安全風險防控體制和管理制度,通過構建生物安全秩序以達到保障公眾健康之目的。這標示著生物安全風險預防機制逐步邁向成熟,對維護國家安全與民族生存發展具有重大意義[4]。此外,我國頒布了一系列涉及生物因素影響環境健康安全的法律法規,包括:《中華人民共和國傳染病防治法》(以下簡稱為《傳染病防治法》)(2013年修正)、《中華人民共和國動物防疫法》(以下簡稱為《動物防疫法》)(2021年修訂)、《中華人民共和國野生動物保護法》(以下簡稱為《野生動物保護法》)(2022年修訂)、《病原微生物實驗室生物安全管理條例》(2018年修訂)、《外來入侵物種管理辦法》(2022年施行)等。對主要的生物安全法律、行政法規、部門規章進行列舉,如表1所示。

第一,以維護國家安全為核心的《生物安全法》主要包括生物安全管理體制、生物安全的風險防控制度、生物安全各領域的管理規定。生物安全管理體制涉及具體職能機構及其主要職責,中央國家安全領導機構是國家生物安全工作的決策與議事協調機構。國家生物安全工作由國務院衛生健康、農業農村、科學技術等部門負責。生物安全的風險防控制度主要包括:生物安全風險監測預警制度、調查評估制度、信息共享與發布制度、生物安全名錄和清單制度、生物安全審查制度、生物安全應急制度。該法第三章至第七章規定了生物安全各具體領域的管理事項。例如,第二十七條規定,國務院衛生健康等部門應建立新發突發傳染病、動植物疫情、進出境檢疫、生物技術環境安全監測網絡;第三十六條規定,科技部與國務院相關部門負責制定生物技術研發活動風險分類標準與名錄。這些法律條文是防控生物安全風險的重要依據,對保障環境健康安全發揮了重要作用。

第二,在防控傳染病與動植物疫情方面,2022年修訂的《野生動物保護法》針對獵捕、運輸、交易野生動物等行為進行嚴格限制,以維護生態安全、防范公共衛生風險。嚴格限制對野生動物進行利用,不僅體現了保障生態安全的迫切需求,而且是從源頭上切斷疫病傳播風險,使環境健康安全免受威脅。《傳染病防治法》對傳染病預防,疫情報告、通報和公布,疫情控制以及傳染病救治等事項進行了規定。該法第二章專門規定了各種傳染病預防措施,如建立傳染病監測、預警制度,要求防止傳染病病原體的實驗室感染與病原微生物的擴散,明確相關主體對病原體污染物品的消毒處理義務。《動物防疫法》要求對動物疫病進行風險評估、預防以及控制,確保公共衛生安全與人體健康,體現了立法理念的進步與前瞻性的制度設計[5]。該法第三十八條、第三十九條規定,地方政府及相關部門應采取封鎖、隔離、撲殺、無害化處理等強制性措施應對動物疫情。該法主要涉及動物疫病預防、控制,動物疫情報告、通報和公布,動物檢疫及病死動物無害化處理等事宜,這些規定構成相對完整的動物疫情防控制度體系。為防控植物傳染病,國務院出臺了《植物檢疫條例》。以上這些法律法規與《生物安全法》共同發揮防控重大新發突發傳染病、動植物疫情的作用,有保障公眾健康安全之功效。

第三,在外來物種入侵防控方面,《進出境動植物檢疫法》主要針對進境檢疫、出境檢疫以及過境檢疫作出了強制性要求,以防止疫病與有害生物傳入、傳出國境。這些法律措施對于嚴守本土生物安全,防止有害生物威脅公眾健康具有重要作用。在生物多樣性保護方面,《自然保護區條例》規定在珍稀瀕危野生動植物物種的天然集中分布區,劃出一定區域對珍稀瀕危野生動植物進行特殊保護。《外來入侵物種管理辦法》通過建立監測預警機制、采取治理修復措施,以達到防范外來入侵物種危害的目的。例如,該辦法第十條規定引進外來物種應進行審查評估,第十一條規定引進單位應采取防范措施防止外來物種逃逸、擴散。

第四,針對實驗室生物安全,國務院頒布《病原微生物實驗室生物安全管理條例》,主要針對病原微生物分類管理、實驗室分級管理作出規定,以控制實驗室感染,保護實驗室人員與公眾健康。關于基因工程安全,1993年國家科委頒布《基因工程安全管理辦法》,以防范科技風險、保障人體健康。該辦法第六條規定,根據潛在危險程度,將基因工程分為四個安全等級,劃分安全等級須考慮對人類健康與生態環境的影響程度;第八條至十二條規定了基因安全性評價制度。《農業轉基因生物安全管理條例》規定從事農業轉基因生物相關活動應確保安全,以防范農業轉基因生物對人體健康的威脅。由此可見,研發、利用生物技術與環境健康安全密切關聯,審慎評價生物技術利用活動,是保護公眾健康的必然要求。為了保護人類遺傳資源,2019年出臺《人類遺傳資源管理條例》,規定采集、保藏、利用、對外提供我國人類遺傳資源,不得危害公眾健康、國家安全和社會公共利益。2017年科技部制定《生物技術研究開發安全管理辦法》,旨在促進生物技術研究開發活動有序發展,維護生物安全。該辦法第八條規定,從事生物技術研究開發活動的相關主體須履行安全管理、風險評估、制定應急預案與處置方案等職責。生物技術研發利用主體作為首要責任人,須切實履行生物風險防范義務。

上述這些法律法規、部門規章是針對生物安全領域特定事項的行為規范,能夠彌補《生物安全法》高度概括性的不足,促使生物安全各項法律順利實施。這些生物安全單行法律有各自獨特的調整范圍,直接調控有關生物安全保障的事宜。只有通過生物安全法律制度間的協調配合,才能從整體上維護生物安全,防范生物因素引起的環境健康風險,進而發揮保護公眾健康的制度功效。

(二)以《中華人民共和國環境保護法》為基礎的環境健康安全法律梳理

《中華人民共和國環境保護法》(以下簡稱為《環境保護法》)對環境與健康保護制度作出了原則性安排,《中華人民共和國水污染防治法》(以下簡稱為《水污染防治法》)、《中華人民共和國土壤污染防治法》(以下簡稱為《土壤污染防治法》)等污染防治法律則對影響公眾健康的環境污染問題進行規制。同時,為加強環境健康風險管理,中華人民共和國環境保護部中華人民共和國環境保護部于2018年撤銷。(以下簡稱為環保部)發布《國家環境保護環境與健康工作辦法(試行)》。此外,《中華人民共和國刑法》規定了破壞環境與資源、危害公共衛生犯罪以及相應的刑事處罰,對嚴重危害環境健康的行為進行規制與懲罰,以保障公眾健康。《中華人民共和國民法典》(以下簡稱為《民法典》)針對環境污染與生態破壞行為規定了相應的民事責任,為公眾維護自身環境健康權益提供立法保障。

2014年修訂的《環境保護法》的第一條就開宗明義,明確規定了“保障公眾健康”的立法目的;第三十九條規定國家建立、健全環境與健康監測、調查和風險評估制度,鼓勵和組織開展環境質量對公眾健康影響的研究,采取措施預防和控制與環境污染有關的疾病。立法機關通過在環境基本法中強調環境與健康保護工作的特殊性及重要性,為環境健康保護專項立法、單行立法打下根基[6]。這也側面反映環境立法的工作重心正逐步轉向健康保護領域。2018年頒布的《國家環境保護環境與健康工作辦法(試行)》,是環境健康安全領域比較有代表性的規范性文件。該辦法初步確立環境與健康工作的管理體制,并規定環境健康風險監測、調查與風險評估制度以及環境健康風險防控機制,對保護公眾健康,指導生態環境部門開展環境與健康保護工作具有重要作用。環境污染是影響公共衛生安全、造成公眾健康損害的主要因素。《中華人民共和國大氣污染防治法》《水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《土壤污染防治法》等法律都是為了保障、維護公眾健康。但這些污染防治單行法主要針對的是污染防治問題,對環境健康風險的預防與管控少有細致規定。此外,環保部發布的《人體健康水質基準制定技術指南》與《環境與健康現場調查技術規范橫斷面調查》有效推動了環境與健康管理科學化、規范化,標志著環境健康標準被納入環境保護標準體系。作為一種“技術性規范”,環境健康標準也應屬于環境健康安全立法的組成部分。針對嚴重危害環境健康安全的行為,《中華人民共和國刑法修正案(十一)》規定了非法采集人類遺傳資源,違法進行基因編輯,以食用為目的非法獵捕、收購、運輸、出售野生動物及非法引進外來入侵物種所應承擔相應的刑事責任,以打擊犯罪行為、教育社會公眾。

(三)生物安全與環境健康安全協同保障的內在機理

生物安全與環境健康安全保障之所以需要協同考慮,是因為生物安全與環境健康安全存在密切聯系,這種密切聯系為生物安全與環境健康安全法治協同奠定了基礎。而且,生物安全與環境健康安全法治協同的出發點與歸宿都在于保障公眾健康。對于保護公眾健康目標的一致追求,使得生物安全與環境健康安全協同保障成為可能。首先,二者存在交叉關系,生物安全部分包含于環境健康安全之中,隨著經濟社會、科技發展而逐漸引起人們重視。其次,兩者存在互相作用的關系。健康安全的環境確保人們能夠健康生存與持續發展,是開展生物安全保障工作的首要目標,也是實現生物安全的內在要求。而保障生物安全是實現環境健康安全的重要途徑,只有構建完善有效的生物安全制度體系,才能使公眾健康得到充分保證。因此,治理生物安全問題應符合公眾利益需求,政府須注重把保障公民生命健康列入生物安全治理的總體目標當中[7]。生物安全法治與環境健康安全法治具有法治目標的一致性,生物安全與環境健康安全從立法目的、法律原則到法律制度的設計,都是圍繞防范環境風險、保護生態環境展開的,都是為了應對生物安全與生態環境損害問題,保護公眾健康。我國在環境健康安全方面的法律法規、規章相當龐雜,涉及生物安全、生態保護、環境污染防治多個領域,但各領域立法側重點不同、法律規范之間效力層級存在差異、制度措施的保護功效還有待提升。生物安全與環境健康安全的內在關聯性決定了生物安全與環境健康安全協同保障的法治方式是緊密聯系的,不能將生物安全問題與環境健康問題分割解決,保障生物安全與環境健康安全應由協調一致的制度體系予以回應。

由于生物安全與環境健康安全之間具有互相影響、功能互動、目標一致的內在耦合性,對兩者的法治規范措施就有了協調一致、高度整合的科學根據。“協同治理”理論認為,社會系統內部逐漸分化、專門化和多樣化,由此導致了目標和計劃的多樣性,其尋求實現子系統間的目標與實現手段的協同,進而發揮系統功效的最大化[8]。在法治領域運用協同思維,以關聯性視域來審視特定法律關系,采用的分析思路與得到的研究論斷顯示出綜合性與系統性特點[9]。在生物安全與環境健康安全協同保障方面,從價值理念的確立到政策措施、法律制度的制定,再到管理工作的開展,都旨在實現對生物安全與環境健康安全問題的一體化治理。由于生物安全與環境健康安全保障法律體系都涉及生態環境保護問題,通過維護良好的生態環境,達到保護公眾健康目的。因此,可將生物安全法律與環境健康安全法律視為“生態環境法律體系”這個系統中的子系統,通過子系統之間的協調運行、互相配合,以發揮法律調控系統的整體性功能。生態環境法律體系中包含的各項法律制度以保護生物安全在內的生態安全為直接目的,以實現公眾健康、社會持續發展為最終目的。這就要求在生物安全與環境健康安全法律子系統的運行過程中,立法部門不僅要考慮各規則體系追尋的價值目標,而且須統籌設計相應的法律制度,完善子系統間的銜接規則。因此,實現生物安全與環境健康安全協同保障的法治化,須以系統觀為指導,整體設計保障生物安全與環境健康安全的制度措施,避免碎片化的治理思路,提升制度規范之間協調配合的治理能效。

三、生物安全與環境健康安全協同保障的法治化困境

在生態環境問題與生物安全風險與日俱增的背景下,公眾對健康安全的需求提升。但保障公眾環境健康的制度體系仍未完全建立,生物安全與環境健康安全法治對于公眾健康保護仍不夠重視。只有深入分析生物安全與環境健康安全協同保障過程中的難題,方能為保護公眾健康提供有效對策。

(一)健康保護優先理念未得到充分重視

公眾是安全利益的直接享有主體,環境健康安全是每個公民生存發展的前提基礎。安全是環境健康安全立法的價值內核,而保護環境、維護生物安全的最終目的也在于為人類提供一個良好健康的生存、發展環境。但現行生物安全立法、環境與健康保護立法對于公眾健康保障卻不夠重視,未能全面考慮環境風險對人體健康的影響。目前,我國生物安全立法首要目標是防范與應對生物安全風險,環境保護立法首先體現的價值理念在于保護環境、防治污染,這與保障公眾環境健康安全的價值目標仍有差距。僅以保護生態環境或維護生物安全為目標的立法設計,難以滿足新時代公眾健康保護的需求。生物安全與環境健康安全法治協同的根本追求在于保障公眾健康,凸顯健康保護在立法理念中的重要性,以安排各具體法律制度實現對公眾健康的協同保障。健康保護優先理念是協同保障生物安全與環境健康安全的科學指導原則,開展生物安全與環境健康保護工作應貫徹落實該原則。

《生物安全法》作為防范生物風險、保護公眾健康的重要立法,在法律文本中僅有6處條文直接涉及公眾健康保護,且缺乏詳細的健康保護規定。其他生物安全單行法律從不同的領域來保障生物安全,由于出自不同部門,而且出臺時間較早,在立法理念上對生物安全保障考量不夠[10],也難以實現保障公眾健康之目的。《野生動物保護法》意在防范野生動物引起的環境健康風險,保障公共衛生安全。該法第一條規定維護生態平衡,推進生態文明建設,促進人與自然和諧共生;其雖然關注到了生態系統中“動物”的要素,卻未充分考慮到公眾健康保護事項,即“人”的要素。例如,《野生動物保護法》對與公眾健康密切相關的檢驗檢疫程序僅作原則性規定,缺乏可操作性,對野生動物的合理利用缺乏有效規定[11]。這些不足嚴重制約了野生動物保護立法的健康保護功能。生物安全法律對公眾健康保障的重視不足,導致生物安全法律無法與環境健康安全法律有效配合,以共同保障公眾健康。在環境健康立法方面,雖然《環境保護法》以及各污染防治單行法確立了“保護生態環境與人體健康”的立法目的,也制定了一些環境健康保護的制度措施;但這些法律條文大多較為籠統,只能為環境與健康保護工作提供基礎性、原則性的法律依據,缺乏對于保障公眾健康的制度措施與程序的細致規定。有學者指出,環境立法在法律制度設計上沒有把環境風險與健康相聯系,著眼于環境問題的逐個解決,卻對公眾健康問題不夠重視,導致保障人體健康立法目的實際落空[12]。造成這一窘境背后的原因在于我國環境保護工作的首要任務是保護生態環境、防范環境風險,對生物威脅等環境風險可能給公眾帶來的嚴重危害認識不足。

(二)生物安全與環境健康安全法律體系的協調配合不足

實現生物安全與環境健康安全協同保障,須在一個統一、協調的法秩序領域,將保障公眾健康的制度規則有機地組合成一個整體,以達到高效化的協同治理目標。法律秩序必須被當作一個整體來運行,碎片化的法律難以形成法律思維,無助于法律秩序的構建[13]。生物安全、環境與健康保護法律有著各自的立法目的、規則體系,這些法律條款多數與環境健康問題間接相關,建立的法律制度對于公眾健康保障需求回應不夠充分。生物安全與環境健康安全法律在制定之初對其他法律設定的價值目標考慮不足,且缺少法律制度之間的協調配合內容,因而不能形成系統化的環境健康保護體系,最終導致生物安全法律與環境保護法律不能有效協調配合保護公眾健康。根據《生物安全法》第二條的規定,我國生物安全立法的調整對象主要涉及七個領域。各生物安全專門立法的直接目的是防范生物風險,設計的制度措施也各有不同,對公眾健康的保護效果不夠明顯。我國目前的環境資源立法采取的是“單行立法”思路,針對需要規制的環境與資源問題頒布、修訂單行法律予以規范。這樣的立法模式較少考慮各法律制度之間的關聯性,保護公眾健康的需要難以被及時顧及。

現有法律制度之間協調銜接不暢,阻礙了法治協同保障環境健康目標的實現。主要表現為現行法律中的環境風險管控措施與義務規范未能考慮法律體系的整體性,與相關法律制度協調配合不夠。例如,《生物安全法》在第二章規定了一系列的生物安全風險防控制度,《土壤污染防治法》在第四章規定了風險管控和修復制度,這兩部法律對于生物污染物引發的土壤污染風險都能予以規制,法律制度在內容、實施機制等方面有重復交叉的部分,因而可能造成制度適用上的困難。同時,生物安全立法對生物風險產生的健康影響關注不夠;環境健康安全立法則忽視了引起健康問題的生物因素。規制生物技術研發應用、外來物種入侵防范、生物物種利用問題的法律制度對于環境健康風險的防控仍須加強。而傳統環境健康風險防治法律制度大多關注環境污染引起的公眾健康問題,對于生物物種不當利用、生物技術研發應用引起的環境健康風險不夠重視[14]。《環境保護法》第三十條規定,引進外來物種以及研發利用生物技術,應防止對生物多樣性造成破壞。但此條規定較為抽象,不足以有效保護生物多樣性。進行生物保護、利用及管理活動時,具體應如何操作,須遵守哪些生物安全法律制度也不得而知。《外來入侵物種管理辦法》《引進陸生野生動物外來物種種類及數量審批管理辦法》并未規定保障公眾健康的具體制度措施,無法與環境健康安全法律制度有效配合,難以發揮保護公眾健康的作用。每一項法律制度的規制范圍都是有限的,生物安全立法無法對生物安全領域的環境健康保護事項一一作出規定,環境與健康保護立法也難以對引起環境健康風險的生物因素全面考慮。應對環境健康問題不僅需要體系化、專門性的制度供給,而且需要在現行法律制度之間形成有效的協調銜接機制。在法律責任銜接方面,各法律規范之間的法律責任條款對接不順,容易導致法定義務的落空。例如,《生物安全法》第八十三條、《野生動物保護法》第四十六條規定了適用有關法律規定的法律責任,但應當適用哪些法律、處以何種法律責任,立法未作明確說明。

(三)生物安全與環境健康安全協同保障的制度供給不足

現行環境健康保護法與生物安全法對于公眾健康需求的回應不足,表現為缺少專門性的法律制度針對環境健康問題予以規制。而專門化的環境健康法律制度是協同生物安全與環境健康安全法治的重要鏈接,也是實現生物安全與環境健康安全雙重保障目標的制度基礎。由于缺少專門性的制度條款,環境健康領域的制度供給嚴重不足[15],致使環境與健康保護工作收效甚微。我國環境立法活動較為頻繁,但涉及環境健康保障的環境健康風險預防、環境健康管控以及環境健康損害救濟制度仍不夠健全,缺少專門應對生物風險的環境健康保護制度。例如,《土壤污染防治法》針對土壤污染引起的環境健康風險,規定了預防與管控制度,但我國其他環境單行法未對環境健康風險防控制度作出細致規定。缺乏環境健康風險防控制度,這使我們難以做到有效的風險規制,而且使得主管部門的風險防范責任難以落實,致使無法有效防控環境健康風險[16]。在對環境健康風險預防具有關鍵作用的環境健康風險監測、調查與風險評估制度方面,目前欠缺具體的實施細則。在環境健康風險評估方面,健康風險評估機制的缺失,削弱了評估制度應有的預防功效[17]。環境與健康標準體系的割裂,使環境標準不能滿足公眾健康保護的需要。環境健康安全與公眾健康權益緊密相連,但當前的制度設計不足以讓公眾充分參與環境健康管理工作,也缺乏對環境健康損害救濟的具體規定。在法律責任制度方面,現行生物安全及環境保護法律對于環境健康安全保障的回應不足,涉及環境健康損害的法律責任制度無法有效補救公眾健康損害。

四、生物安全與環境健康安全協同保障的法治完善路徑

探索生物安全與環境健康安全協同保障的法治路徑,是為了有效實現保護公眾健康的目標。在價值理念層面,須把公眾健康保護放在突出地位。在法治運行環節,須加強生物安全與環境健康安全法律體系間的協調,建立專門化的環境健康保障制度。

(一)生物安全與環境健康安全協同保障的價值理念

生物安全與環境健康安全協同保障的價值理念即開展生物安全與環境健康安全協同保障工作所欲達到的目的,是制定、實施、適用相關法律的基本遵循。生物安全、環境健康安全法律的價值目標是多元化的,也是分主次的。生物安全法、環境保護法是以人為中心的,并非以生物為中心或以生態為中心,環境法律注重防止污染以保護公眾健康[18]。正確的價值理念是協同保障生物安全與環境健康安全的科學性與合理性基礎。因此,首先應樹立正確的價值理念。

1.優先保護公眾健康

公眾健康是和諧社會的重要目標。只有公眾健康得到有效保障,才能實現人的全面發展以及社會經濟的可持續發展。生物安全立法對人體健康的保護契合環境健康安全立法的調整范圍,即與生物技術發展、生物利用引起的健康風險防范相呼應,體現了生物安全立法對正義價值的訴求[19]。2020年出臺的《全國人民代表大會常務委員會關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》,以切實保障人民群眾生命健康為目的,在維護生物安全的同時,突出了保護公眾健康的重要性。這也反映出保護公眾健康逐漸成為生物安全立法的核心價值目標。因此,《野生動物保護法》《外來入侵物種管理辦法》等生物安全法律,應在立法目的中增加“保護公眾健康”的內容,今后開展與公眾健康相關的生物安全立法、環境與健康立法都應當樹立保護公眾健康的價值目標。為加強公眾健康立法保障,須在法律中明確相關主體的權利與義務,將環境健康保護措施融入法律體系,以確保環境健康安全立法的正當性與合理性,并實現法律體系的完整與自洽[20]。對法律的道德性之要求的遵循,可以保障實現更廣泛的人生目標[21]188。只有重視人之健康的環境健康安全法才是良法;只有在環境健康安全立法中貫徹“以人為本”的思想,才能實現立法最終的價值追尋。

公眾只有及時、充分地了解到可能發生的環境健康危害,才能采取有效的措施來保護自身健康安全。公眾能否有效參與環境開發、決策活動,一定程度上決定了保護公眾健康目標能否實現。為有效防范環境健康風險,生態環境相關部門須加強環境健康信息公開,在環境健康管理活動中充分考慮公眾意見。

2.統籌預防生物風險與環境健康風險

安全作為法的基本價值,是個人的基本需要,是社會穩定發展的基本前提,也是推動國家和法律產生發展的價值動因[22]。對于由生物因素引起的環境健康風險,如若防控不力就會威脅公眾健康、公共衛生安全,甚至上升為國家安全問題。發展現代生物技術、開發利用各種生物資源能夠促進社會經濟發展,有助于提高人民生活水平;但這一行為本身因具有不確定性、復雜性而容易產生較大的風險,可能引起環境健康安全問題。因此,應充分考慮這些風險可能產生的不利影響。具體而言,須通過立法規定各類預防風險的制度,有效防范環境健康風險。風險預防是進行環境健康安全立法應堅持的核心原則,建立以環境健康風險預防為導向的法律規范與法律制度體系是未來環境健康安全立法的應有之義。烏爾里希·貝克[23]18-19認為,威脅當今人類生存的風險是現代化的風險,是伴隨工業化的一種大規模產品且隨著全球化而加劇。人類無法完全了解各種環境風險的致害機理與危害后果,對風險認知常常具有滯后性。面對不確定性的環境健康風險,須采取及時、適當的管控與保護措施。因此,只要根據法定閾值標準,確認該風險有可能造成公眾健康損害,就應當采取預防措施[24]。生物風險的不確定性更大,相較于環境污染來說更難識別,甚至在科學上都可能無法判斷一些現代生物利用活動是否會導致危害發生。因此,市場主體在開發應用生物技術、開展生物利用活動時,更應以審慎的態度充分考慮該行為可能帶來的不利影響,綜合衡量行為所帶來的利益;同時由行政機關通過相應的制度措施防控風險,實行風險評估、風險管理以及安全監控機制[25],以促使現代生物技術健康有序發展,保障公眾健康。在生物安全與環境健康安全協同保障過程中,管控環境風險須兼顧考慮應對生物風險與公眾健康威脅,協同運用各種風險防范措施。在環境與健康管理保護工作中,須同時考慮生物安全與公眾健康保護需求,采取預防措施一并防范生物風險與環境健康風險。

3.促進社會經濟、生物安全與公眾健康保護協調發展

社會經濟、生物安全以及公眾健康三者是密不可分、辯證統一的。發展社會經濟能夠更好地保障生物安全,為保護公眾健康提供必備的物質條件;良好的生物安全環境是社會經濟發展的前提基礎,也是公民健康生存發展的可靠保障;公眾健康則是社會經濟發展、維護生物安全的根基與最終目標。只有維護好生物安全、提高公民健康水平,才能實現社會經濟的可持續發展。黨和政府始終把人民生命安全與身體健康放在首位,堅持以人民為中心的根本立場。由此,環境健康安全立法應以保護公眾健康為首要目標與優先價值位階。對于生態環境立法而言,面對環境問題損害公眾健康的情況,“健康優先”應在“環境保護優先”的基礎上作為環境保護立法的價值取向[26]。在今后的法治工作中,要合理安排保護生態環境、維護生物安全、發展經濟與保護公眾健康的價值序位,應充分認識到保護生態環境、維護生物安全以及實現經濟發展是為了更好地保障公眾健康,健康保護優先應成為環境立法遵循的基本原則。以健康為中心的價值理念,是生物安全與環境健康安全法治的共同追求。在實施健康中國戰略時期,環境健康安全法治應當積極回應國家發展戰略需求,將環境保護與健康保護相結合。

(二)生物安全與環境健康安全保障的法律協同機制完善

實現生物安全與環境健康安全協同保障,須促使生物安全制度與環境健康安全法律協調銜接,形成全方位保障公眾健康的法律制度體系。法律法規存在于一定的規整脈絡中,各項規定彼此須相互協調、邏輯一貫,以避免產生相互矛盾的決定[27]6。任何一部法律都難以單獨實現公眾健康保護、預防環境健康風險、維護生物安全等目的;須推進法律之間的系統化銜接,從而實現系統、綜合、全面保護的立法目標[28]。加強公眾健康保護,不僅要制定專門的法律制度,還須使法律制度之間能夠協調配合。生物安全立法與環境健康安全立法不是互相隔離的,而是相互聯系、彼此影響的,共同起到保護公眾健康的作用。對于生物風險引起的環境健康問題,主要適用環境健康安全法律;預防生物風險則應適用生物安全法律。做好法律制度間的協調銜接工作,首先須注意各個立法的功能定位與調整范圍,對于本法難以規制的事項,應明確指引適用其他法律中的制度規定。例如,對于生物污染物引發的土壤污染風險,雖然《生物安全法》也有所涉及,但《土壤污染防治法》是專門規制土壤污染風險的特別法,應優先適用《土壤污染防治法》中的風險管控制度。環境健康安全法律可針對環境與健康保護工作,設計環境健康風險預防法律制度。但環境健康安全立法不可能面面俱到,對環境健康風險預防的細節性事項全都予以規定。在《環境保護法》中不能詳盡規定的生物風險防范制度、環境健康保護制度,應由相應的生物安全立法、環境健康安全專項立法進行詳細規定。在環境健康安全立法的過程中,須注意環境健康安全與生物安全密切相關。推動環境健康安全立法要以生物安全思想為指引,環境健康安全立法不僅是保護公眾健康的重要舉措,而且是貫徹生物風險預防理念的重要途徑。因此,在將來開展環境健康保護立法時,應注意環境健康法律與現行環境保護法、生物安全法之間的對接,避免法律規定間的重復與沖突。

在生物安全立法的過程中,立法機關應理順生物安全法律與環境健康安全法律的關系,避免法律條款之間的沖突。可以概括總結環境健康安全法律的理念、原則、制度,將能夠同時適用于生物安全立法與環境健康安全立法的制度規定納入生物安全法律制度中。同時,也要做好生物安全單行法的立、改、廢、釋工作,使生物安全法律與環境健康安全法律形成制度合力,共同規制生物風險引起的環境健康問題。堅持保護公眾健康的立法目標與風險預防法律原則、實施風險預防法律制度,是生物安全立法與環境健康安全立法相契合的一面,在立法內容中都應有所體現。建議在《外來入侵物種管理辦法》《引進陸生野生動物外來物種種類及數量審批管理辦法》等防范外來物種入侵的法律規范中,規定公眾健康保障的具體措施。在做好立法銜接工作的同時,還須完善生物安全法律體系內的相關制度。考慮到野生動物引起的疫病傳染風險對公眾健康威脅巨大,野生動物保護法律制度須進一步優化。建議在野生動物保護立法中,增加“保護公眾健康”之立法目的,擴大野生動物立法的保護范圍,設定一些更為主動的防范機制,如高風險野生動物目錄、高風險野生動物處置許可制度、人畜共患病防治機制[29]243-244。

在法律責任協同保障方面,應注重法律責任之間的協調銜接。在環境健康安全立法中應規定適用其他法律時的銜接條款,明確所適用的法律以及應承擔的法律責任。對于不適宜由環境健康安全立法規制的環境健康侵權,應交由《民法典》《中華人民共和國民事訴訟法》予以規制,并作好立法之間的協同配合。

(三)構建公眾環境健康保護的專門制度

以專門化的法律制度體系保護公眾健康,是生物安全與環境健康安全協同保障的有力依托。確保公眾健康與生態安全是制度體系首先應實現的目標,環境健康保護相關制度短板須優先得到彌補[30]。制定專門化的環境健康安全保障制度,即在生物安全、環境保護法律中規定公眾健康保護內容,賦予制度規則之健康保障能效。環境健康安全專門制度可分為風險預防制度、過程管控制度與損害救濟制度。

首先,風險預防性法律制度主要包括環境健康風險監測、調查、評估制度,重點對生物因素引起的健康風險進行監測、調查與評估,實現生物風險與環境健康風險的協同控制。生物風險既可能影響公眾的生命健康,也可能造成生態系統適應性降低、生物遺傳資源喪失等一系列嚴重后果[31];必須通過風險預防法律制度提前進行管控,以減輕由風險產生的不利影響。環境健康風險監測是對影響人體健康的環境因素進行動態的監視、測定,以掌握環境健康風險變化狀況,并逐步建立統一的環境與健康監測網絡,實現對包括生物風險在內的環境風險的統一監測。環境健康風險調查指針對特定的環境健康事項開展專門的調查活動。韓國《環境健康法》規定的健康影響調查請求制度值得借鑒。公眾因環境有害因素造成健康損害或擔心自身健康損害的,可向環境部長提出調查請愿書。當環境部長確認健康影響調查申請為必要并經過委員會審查后時便可實施調查[32]。環境健康風險評估是根據監測、調查工作獲取的信息數據,進行環境健康風險識別,并評估風險發生的概率與危害程度。落實風險評估制度,須完善環境健康風險評估的實施程序,對環境健康損害鑒定評估機構的資質條件、評估程序、法律責任予以立法規定,并由相關部門發布相應的環境健康損害鑒別標準[33]。

其次,過程管控類法律制度主要包括環境健康標準與環境健康審查制度。環境健康標準指為保護公民健康而規定的環境中有害因素的限量,以及根據環境特征與人體健康安全要求而制定的技術指標。環境健康標準是環境健康安全法律有效實施的基礎,建立以保護公眾健康為目標的環境標準體系十分重要。例如,美國《清潔空氣法》《清潔水法》以公民健康為基礎的標準來衡量環境污染限值,根據公共健康安全底線規定污染限值,并通過環保局與法院來執行這些限值[34]。美國《清潔空氣法》要求制定兩種不同的國家空氣質量標準,包括能為公眾健康提供足夠安全保障的基本標準與能夠保護公眾福祉的二級標準[35]。完善環境健康標準,須結合維持生物安全的水平標準,確立以公眾健康項目與生活環境項目為環境標準的基本類型,制定生物危害導致的健康損害評價標準、健康監測標準以及風險評估標準[36]191-192。環境健康審查要求在環境健康管理工作中應謹慎審查生物技術應用、生物資源利用行為。當生物技術應用與環境利用行為被評估為有害時,行為主體應在環境健康主管部門的審查下進行應用或利用。主管部門對新技術、新物質的應用與使用進行監管,建議由生態環境部與有關行政機關協商審議,在對新技術或物質進行評價后,可限制具有潛在風險性的新技術應用或者物質使用。

最后,損害救濟類法律制度主要包括環境健康安全應急處置、環境健康損害賠償。環境健康安全應急處置指行政部門、企業應建立預警與應急處置系統,針對生物風險、環境健康風險制定預警應急方案,有需要時及時發布預警信息,并采取現場應急處置措施。美國《綜合環境反應、補償與責任法》明確了主體責任以及治理費用的連帶責任,規定國家應急計劃與救助行動[37]。通過立法明確規定環境健康損害賠償制度,使受害人能得到及時、充分的救濟。環境健康損害賠償針對環境損害事件導致的公眾健康受損,規定責任主體承擔環境健康損害責任、賠償范圍與賠償數額,是保障公眾健康權益的重要制度。美國環境健康損害賠償范圍較為廣泛,包括醫療費用、收入損失、死亡與傷害、精神損失、財產損失、懲罰性賠償、按日累計賠償等一系列賠償內容[38]。擴大環境健康損害賠償范圍,不僅能夠全面填補受害者的損失,而且對違法者也會產生一定威懾。除了根據相關法律、司法解釋,追究行為主體的損害賠償責任,還可以考慮建立損害賠償社會化的健康損害補償基金。損害補償基金具有補充性,當受害者無法從法律上的其他途徑獲得損害賠償金時,由該基金補償受害人的具體損害[39]175。例如,規定從事環境健康高風險活動的企業應購買環境健康強制責任保險,設立環境健康損害賠償基金。在特定情形下,政府負責對遭受嚴重環境健康損害的公民進行救助與適當補償。

五、結 語

在生態文明與健康中國建設時期,為防范生物風險、應對環境健康問題,提升生物安全與環境健康安全法律制度間的協同效力是實現生物安全與環境健康安全協同保障的關鍵所在。生物安全與環境健康安全協同保障的法治工作應遵循以公眾健康保護優先為中心的價值理念,圍繞風險預防、過程管控、損害救濟構建體系化的制度系統。要實現公眾環境健康保護目標,不僅要加強法律制度之間的協調銜接,還須增強現行生物安全、環境與健康保護法律制度對公眾健康的保護效能。唯有如此,才能為生物安全與環境健康安全協同保障提供有效的制度基礎。

參考文獻:

[1] 劉長秋.轉基因生物技術的刑法規制研究[J].科技與法律(中英文),2022(2):45-53.

[2] 劉躍進.當代國家安全體系中的生物安全與生物威脅[J].人民論壇·學術前沿,2020(20):46-57.

[3] 何蕊,田金強,潘子奇,等.我國生物安全立法現狀與展望[J].第二軍醫大學學報,2019,40(9):937-944.

[4] 秦天寶.我國生物安全領域首部基本法的亮點與特征[J].人民論壇,2021(11):68-71.

[5] 楚道文.環境健康的權利進階與立法展開——兼論《野生動物保護法》的完善[J].中國人口·資源與環境,2020,30(12):164-173.

[6] 王志鑫.完善中國環境與健康關系的法律制度——基于健康權視角[J].環境污染與防治,2020,42(9):1176-1181.

[7] 秦天寶,段帷帷.整體性治理視域下生物安全風險防控的法治進路[J].理論月刊,2023(2):123-133.

[8] 李漢卿.協同治理理論探析[J].理論月刊,2014(1):138-142.

[9] 王燦發,張祖增,邸衛佳.論生物多樣性保護與氣候變化應對協同治理的法治進路[J].環境保護,2022,50(8):19-23.

[10] 秦天寶.《生物安全法》的立法定位及其展開[J].社會科學輯刊,2020(3):134-147.

[11] 楊開華,蔡宏圖.生物安全觀視野下我國野生動物保護法修訂探討[J].野生動物學報,2021,42(4):1238-1243.

[12] 彭本利.環境健康問題的法律規制[J].東北大學學報(社會科學版),2012,14(3):239-244.

[13] 陳金釗.論法律的體系性及體系化[J].求索,2023(5):127-138.

[14] 于文軒,楊勝男.環境法視域下的生物安全風險規制[J].中國環境管理,2020,12(3):114-120.

[15] 熊曉青.環境與健康法律制度的確立與展開[J].鄭州大學學報(哲學社會科學版),2017,50(5):28-31.

[16] 朱炳成.環境健康風險的公法規制路徑[J].學習與實踐,2020(4):98-106.

[17] 朱炳成.環境健康風險預防原則的理論建構與制度展開[J].暨南學報(哲學社會科學版),2019,41(11):51-62.

[18] UHLMANN D M.Environmental law, public health, and the values conundrum[J].Michigan Journal of Environmental & Administrative Law,2014,3(2):234-241.

[19] 于文軒.生態文明語境下的生物安全法:理念與制度[J].人民論壇·學術前沿,2020(20):15-21.

[20] 朱炳成.面向公眾健康保障的生態環境法律規制轉型[J].吉首大學學報(社會科學版),2019,40(5):100-108.

[21] 富勒.法律的道德性[M].鄭戈,譯.北京:商務印書館,2005.

[22] 安東.論法律的安全價值[J].法學評論,2012,30(3):3-8.

[23] 貝克.風險社會[M].何博聞,譯.南京:譯林出版社,2004.

[24] 孫佑海,朱炳成.美國環境健康風險評估法律制度研究[J].吉首大學學報(社會科學版),2018,39(1):15-25.

[25] 于文軒.生物安全保障的法治原則與實現路徑[J].探索與爭鳴,2020(4):160-166.

[26] 董正愛,袁明.環境健康風險視域下環境標準的理性反思與規范[J].北京理工大學學報(社會科學版),2021,23(1):137-149.

[27] 拉倫茨.法學方法論[M].陳愛娥,譯.北京:商務印書館,2003.

[28] 劉炫麟.我國野生動物法律保護的體系、缺陷與完善路徑[J].法學雜志,2021,42(8):123-135.

[29] 孫煜華.野生動物立法公共衛生安全功能之完善[J].法律科學(西北政法大學學報),2021,39(6):124-137.

[30] 劉長興.環境法體系化研究[M].北京:法律出版社,2021.

[31] GWANGNDI M I,MUHAMMAD Y A,???? TAGI S M.The impact of environmental degradation on human health and its relevance to the right to health under international law[J].European Scientific Journal,2016,12(10):486-501.

[32] 徐永俊,富貴,石瑩,等.韓國《環境健康法》及對我國相關立法工作的啟示[J].環境與健康雜志,2016,33(2):169-171.

[33] 韓利琳.完善我國公共健康安全法律制度的思考[J].甘肅政法學院學報,2009(5):111-114.

[34] BACH T.Protecting human health and stewarding the environment: an essay exploring values in U.S. environmental protection law[J].Michigan Journal of Environmental & Administrative Law,2014,3(2):250-260.

[35] 王立德,楊晨曦.環境健康與法律:美國經驗借鑒[J].中國地質大學學報(社會科學版),2010,10(4):40-44.

[36] 吳滿昌,王嘎利,胡學偉,等.環境、健康與法律[M].北京:知識產權出版社,2017.

[37] US Environmental Protection Agency.Summaries of environmental laws and executive orders[EB/OL].(2022-12-01)[2023-01-18].https://www.epa.gov/laws-regulations/laws-and-executive-orders#majorlaws.

[38] 于文軒.美國環境健康損害賠償的法律實踐與借鑒[J].吉首大學學報(社會科學版),2018,39(1):26-32.

[39] 韓利琳,王繼恒.環境與公共健康安全法律問題研究[M].北京:法律出版社,2020.

On the Legal Path of Collaborative Guarantee of Bio-safety and Environmental Health and Safety

HAN Lilin YANG Xitong

(School of Economic Law, Northwest University of Politics and Law, Xian 710122, Shaanxi, China )

Abstract:Bio-safety is closely related to environmental health and safety laws and systems, so it is necessary to coordinate the governance of bio-safety and environmental health and safety issues. Due to the insufficient implementation of the concept of prioritizing public health protection, the coordination between bio-safety and environmental health and safety systems is not smooth, and there is a shortage of specialized systems to achieve coordinated guarantee of bio-safety and environmental health and safety. As a result, the collaborative guarantee of bio-safety and environmental health and safety has poor effect in achieving public health goals. Therefore, the collaborative guarantee of bio-safety and environmental health and safety should adhere to the value concept of prioritizing public health protection, and promote the coordinated development of socio-economic, bio-safety, and public health protection. To achieve the synergy between bio-safety and environmental health and safety, it is necessary to promote the coordination between the legal systems of bio-safety and environmental health and safety, and to build a specialized legal system for the synergy between bio-safety and environmental health and safety.

Key words:bio-safety; environmental health and safety; health protection priority; collaborative guarantee; institutional connection