榮格心理學之 “ 共時性 ” 現象與《周易》感應思想的貫通

【摘要】學者們往往將榮格提出的“共時性”現象與《周易》中“感應”的思想進行比較與研究。而“共時性”與“感應”之間的關系絕非表面的一個簡單對比。榮格從自己的個案、體會以及跨文化比較研究的角度,闡釋了“共時性”這種有意義的巧合現象背后,其實是有深層的哲學背景,而這與《周易》哲學的感應思想以及其背后的心性論與本體論不謀而合。對“共時性”與“感應”之間關系的研究不應該流于表面,而其背后涉及的《周易》哲學深層的心性論及本體論內涵才應該是真正需要探討的。

【關鍵詞】榮格;共時性;感應;《周易》

【中圖分類號】B221 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-8264(2024)26-0060-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.26.019

共時性原則(Synchronicity)是瑞士心理學家榮格(C·G·Jung,1875—1961)在研習《周易》后提出的理論,此原則不僅在榮格分析心理學中具有連接意識與無意識的作用,也架起了西方心理學與《周易》哲學之間的橋梁。

關于共時性原則與《周易》之間的關聯,學者們的研究主要集中在三大方面:第一,指出二者之間有關聯,如彭賢教授在《榮格與〈易經〉》一文中指出,“榮格揭示的同時性現象,與《易傳》所說的感應關系相同,應該屬于感應之列” ①;第二,從心理學視角關注“共時性”與感應之間的實踐性,如申荷永教授與高嵐教授在專著《榮格與中國文化》中,專門論述了共時性與《易經》之時中,他們認為,“《易》之探賾索隱、鉤深致遠、極深研幾、感而遂通,皆體現于榮格深度心理學的專業實踐” ②;第三,提及二者之間的關系涉及哲學領域,如成中英先生認為榮格“提出的‘同時性’觀念,用《易經·系辭上》的話來講就是‘寂然不動、感而遂通’” ③,并指出榮格的共時性原則是主客觀之間的先天配合,是萊布尼茨的“預定和諧”(Pre-estalisheHarmony)觀念。誠然,成中英先生對于共時性原則與感應之間的聯系已經觸及本體論的領域,但是關于二者背后的哲學依據仍是淺嘗輒止。

另外,莫瑞·斯坦(MurrayStein)也認為榮格的共時性原則涉及形而上的領域,認為榮格“把共時性看成世界‘非因果秩序’的廣義概念,這是榮格的宇宙論陳述” ④。各位學者都在自己的專業領域給予了“共時性”與感性之間關系的肯定論述,但是其背后真正的哲學機理才是需要進一步挖掘與探討的。其意義可能不僅僅局限于東西方文化交流方面,而是一方面以他者視角重新審視《周易》哲學,另一方面又有利于榮格分析心理學的哲學理論構建。

一、共時性與感應

在論述共時性與感應的關系之前,首先要厘清二者的定義。榮格認為共時性現象“指的是某種心理狀態與一種或多種外在事件同時發生,這些外在事件顯現為當時的主觀狀態有意義的巧合,或者主觀狀態是外在事件的有意義的巧合” ⑤。共時性現象可以歸結為三類:

1.觀察者的心理狀態和外在的客觀事件即時相合。而沒有任何證據表明外在事件和內在的心理狀態有因果關系,而且由于時空的心理相對性,這種聯系甚至是不可設想的。

2.心理狀態和發生在觀察者的知覺領域之外(空間距離)的外在事件相對應,外在事件只是在隨后才得到證實。

3.心理狀態和還不存在的未來事件相對應,未來事件由于時間距離,只能在隨后才能得到證實。⑥

共時性現象主要有以下幾個特點。首先,主體心理狀態與外在客觀存在的相合。榮格自己的病人在治療的關鍵期,在夢中夢到一只金色的甲蟲,當夢者講述此夢的時候,窗外出現了一只金龜子,榮格抓住小蟲的那一刻,夢者發現這就是自己夢中的甲蟲。榮格的這位病人是理性至上的人,是一種實在論的生活態度,“當‘金龜子’從窗戶外面飛進來的時候,她的自然存在就沖破了精神的控制,她終于開始了轉變” ⑦。榮格病人夢中出現的甲蟲與實際咨詢中出現的金龜子二者之間并沒有因果之間的關系,這時就是共時性現象的呈現,這其中是要有主體心理狀態的參與。

其次,共時性現象以象的顯現為憑借。榮格所謂的“共時性概念不解釋任何事情,而只是表達有意義巧合的發生” ⑧,而這種表達必須要基于“象”的顯現。如上述榮格病人夢中甲蟲之象與外在的甲蟲之象相合,這類事件就是要借助一個能夠顯現的象呈現所謂“有意義”的巧合。

最后,時間與空間的相對性存在。仍然是上述甲蟲的例子,在空間上夢中的甲蟲屬于心理空間而現實中的甲蟲屬于物理空間;在時間上,夢中與現實也不是同時刻的,中間是有時間差的。因此,所謂的“共時”并不是同一時間發生的很多事情,而是某一種“象”穿越時空在主體面前看似偶然性非因果性地出現,這種意象顯現往往帶有一定的超前性或是滯后性。所以,“共時性現象證明了,在異質的、沒有因果聯系的過程之間存在著同時發生的有意義巧合;換句話說,它們證明了一個觀察者感知到的內容同時可以被外在事件所表達,而且它們之間沒有任何因果聯系。從此我們可以推斷出,心理不能處在空間中,相反空間是相關于心理而存在的。同樣,心理也不能處在時間中,時間則相關于心理而存在” ⑨。

對于感應的解釋可以從三個層次去理解。首先,主體對外在客觀現實做出相關的反應。《荀子·解蔽》說:“心者,形之君也,而神明之主也。” ⑩心是人身體的主宰,是“總包萬慮”的。在《說文解字》中,“感”與“應”都從“心”,就單從字形字義來看,感應發生在主體中,以心為載體。《漢書·禮樂志》言:“《書》云:‘擊石拊石,百獸率舞。’鳥獸猶且感應,而況于人乎?況于鬼神乎。” ?主體作為自然界與社會中的主體,必然會與周圍的世界發生關聯。自然界的山川河流或花草蟲魚,社會中的人倫道德或人際關系,這些都是作為主體的人能動地去感應到的事實,是最自然與平常的事情。

其次,以象作為媒介的動態思維模式。《系辭傳》有言:“子曰:‘書不盡言,言不盡意。然圣人之意,其不可見乎?’子曰:‘圣人立象以盡意,設卦以盡情偽,系辭焉以盡其言,變而通之以盡利,鼓之舞之以盡神。’”言外之意是說沒有了象的義理就像無源之水、無根之木一樣,只剩下生硬的語言文字;當然離開了義理去談象,象也只是一堆令人迷亂的符號,正如王弼在其《明象》中所言:“盡意莫若象,盡象莫若言。”因此,在《周易》的系統中,作《易》者與贊《易》者們會通過各種各樣的象,將自然界的四時更迭、日月星辰、山川河流、花草蟲魚等等以及人類社會的各種物質生活與精神生活納入《周易》的卦象之中。因此,在一個卦中隱藏著過去、現在以及未來的信息,這是象對于時空的顯現,是一種動態活潑的顯現。《系辭傳》曰:“是以君子將有為也,將有行也,問焉而以言,其受命也如響,無有遠近幽深,遂知來物。非天下之至精,其孰能與于此!”正是象的這種非單一性、非僵滯性的動態形式,才使得主體在感應時能夠居一室可知天下事。因此,象是感應發生的必要條件。

最后,超越主體的無心之感。《世說新語》中記載:“殷荊州曾問遠公:‘《易》以何為體?’答曰:‘《易》以感為體。’殷曰:‘銅山西崩,靈鐘東應,便是《易》耶?’遠公笑而不答。” ?換言之,外在物體在沒有主體參與的時候也是可以相互感應的。《中孚》卦中“鳴鶴在陰,其子和之,我有好爵,吾與爾靡之”,在其背后表達的其實是陰陽二氣“感應以相與”。如果以陰陽二氣相感應的角度觀之,《周易》以陰陽為基礎,那么整個《周易》體系是離不開感應的,這似乎將感應上升到了一個本體論的層次。

通過對共時性概念與感應的把握,不難看出,共時性與感應之間的確有著深層的鏈接。首先是主體的參與,共時性是榮格分析心理學的概念,心理學必然會涉及主體的參與;感應的發生也要有主體的互動。其次是共時性與感應現象都需要借助象來顯現,象是一種可以跨越時空的活潑動態的表達。但是,感應在《周易》的背景之下還有更加哲學化、更深層的闡釋,感應是陰陽二氣相互作用產生的結果,涉及心性論與本體論的層面。而在榮格心理學中,共時性現象是作為一種非因果的偶然事件出現的。淺層視之,共時性現象似乎沒有更深層的理論依據,其實這是把榮格分析心理學的概念割裂來看了。榮格在論述這類現象時指出:“有意義的巧合(共時性)似乎是建立在原型的基礎上。” ?而原型是集體無意識的表達,在榮格分析心理學中,集體無意識存在于每一個主體心中。雖然榮格不主張自己的概念哲學化,但是其對于集體無意識概念及其原型的論述其實已經達到了心性論甚至本體論的層面。對其概念敏銳的人應該都注意到了這一點。英國的榮格心理分析師雷諾斯·K·帕帕多普洛斯(RenosK.Papadopoulos)認為榮格理解自己的作品是基于“經驗”的,建立在臨床觀察之上,并且,堅定地否定自己的作品是哲學的推理與抽象集合,這與榮格極力為自己的作品爭取合法地位有關。既然這樣,“任何哲學的內容都應該在榮格的作品中被摒棄,因為它們都是‘哲學推測’” ?。

榮格在十幾歲時就廣泛閱讀過古希臘、古羅馬哲學的內容,還涉獵過近代哲學家黑格爾、康德、叔本華、尼采等人的著作以及東方哲學,在榮格全集中也隨時可見其對于柏拉圖、萊布尼茨、康德等人作品的引用,甚至榮格援引中國哲學概念中的“道”,涉及《道德經》《莊子》《周易》等著作。正是因為榮格對于哲學的敏感度,才使得其概念包括共時性概念的論述可以放在哲學語境之下。

二、從本體論看共時性與感應

榮格認為,“共時性不是一個哲學觀點,而是一個經驗概念” ?,換言之,“共時性現象”只是更高的“存在”的一種顯現。當提到讓共時性顯現的方法的時候,榮格認為《易經》中的“大衍筮法”以及用硬幣的“金錢筮法”都是“共時性”的顯現。而在這背后,榮格認為是中國天人合一的觀點,是“用意義的相等來解釋客觀世界的過程和主觀心理狀態的同時發生。換句話說,同樣的實在既表現在客觀世界也表現在主觀世界” ?。榮格敏銳地察覺到“共時性”作為一種現象其背后有著一個哲學基礎,在榮格的理論中,“共時性”是原型的表達,而原型是負責組織榮格提出的“集體無意識”這一概念的形式因素。榮格認為集體無意識是人類所共有的,而集體無意識自己是沒有辦法自我顯現的,這就需要借助原型來表達,原型的表達形式就是“原型意象”。

除此之外,榮格認為原型不僅僅是“先驗心理秩序的一種可內省地辨認出的形式” ?,甚至在心理世界以外的客觀世界也存在這樣的形式,所以,當內在的原型與外在的原型在某一時間同時出現的時候,“共時性”這種偶然現象就發生了。在榮格看來,“共時性”是某種“絕對知識”或者“存在”顯現的一種方式,這種現象是用因果關系無法進行邏輯證明的。因果關系是針對自然科學層面的絕對真理,而“共時性”是一種更高存在的顯現,榮格認為,中國哲學中的思想,恰好是其理論最有力的支撐。榮格引用老子《道德經》第二十五章,“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天地母。吾不知其名,強字之曰道,強為之名曰大”。榮格借用衛禮賢對于“道”的解釋,認為其是“無形”的,“它不出現在感覺世界,卻又是感覺世界的組織者” ?。因此,在榮格看來,中國人觀念中,所有的事物都存在著潛在的“理性”,而這正是“共時性”這種有意義的巧合現象的基礎。很明顯,這是將“共時性”背后的“理性”或者說是“道”上升到了本體論的層面。

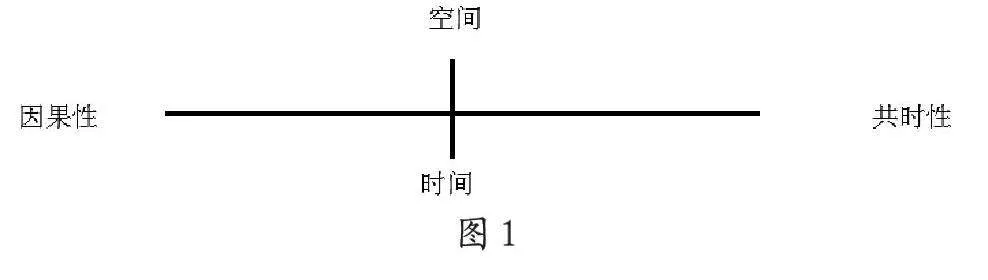

為了更進一步表達“存在”的統一性,榮格用“共時性”來彌補經典物理學的三個維度,時間、空間和因果關系。在物理學家泡利(WolfgangErnstPauli 1900—1958)的建議之下,榮格用能量的守恒和時空連續統來代替經典圖式中的時間與空間的對立,于是有了以下圖式(圖1、圖2)的演化:

榮格認為這一圖式的演化,一方面滿足了現代物理學的原則,另一方面也滿足了心理學的原則,其實這一圖式也與《周易》的宇宙生成論有很大的相似性與關聯性。

《系辭傳》曰:“是故易有太極,太極生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉兇,吉兇生大業。”而圖式中“不可毀滅的能量”其實就是“太極”本體,或者說是“道”。而“時空連續統”則是在“太極”的生化作用下形成的時間與空間的統一,類似于“兩儀”,涵蓋著后天世界的萬有一切。正是因為在時空連續統的作用下,才會有必然性與偶然性的存在,也就是“因果性”與“共時性”這兩種恒定與非恒定的關聯存在,而“因果性”與“共時性”也是事物外顯的象的內在原因。

張文智教授認為,“此圖中‘不可磨滅的能量’可與《易經》哲學中的先天太極相配應;‘時空連續統’可與文王六十四卦卦序所揭示的變化模型相配應;通過效應而存在的恒定關聯(因果性)可與《周易·序卦傳》所描述的鄰卦之間的關系相配應;‘偶然的非恒定關聯對應或意義共時性’可與在占筮中得到的不同的卦之間的關系相配應,并由此探索無意識中的內容,因此,這一四位一體圖旨在描述宇宙中可見的及不可見的運行因素之整體性” ?。至此可以看出,榮格認為外在于客觀世界的秩序表達在人的內在世界也是同樣存在的,這就完成了榮格心理學哲學上本體論的構建。

正是基于此,榮格分析心理學中最重要的概念“自性”也就成了其理論的基石。正如榮格的后學者唐納·卡爾謝所說:“在深層潛意識的許多諸如此類的對立統一(coincidentaoppositora)之中,存在著一個中央原型,這個原型似乎代表了心靈中所有對立原則的統一原則,并且參與了所有元素激烈的動能。這個在集體心靈中負責組織統整的中央動能,即是榮格所稱的自性原型(archetypeoftheSelf),既光明又黑暗。” ?這其實就很好地闡釋了“自性”作為統合之統合的存在。

在榮格分析心理學中,榮格通過“共時性”現象說明了“自性”這種具有統合作用的原型的存在,從本體論的角度來看,“自性”具有“太極”巨大的創生性,也是一種動能,驅使著主體不斷進行自我完善,不斷調和意識與無意識之間的關系,使主體趨于平和。這樣榮格分析心理學就在主體之內區分了意識與無意識這種對立的態度,需要靠“自性”去平衡這種態度,要靠“共時性”現象的顯現來給無意識創造機會。而在《周易》哲學中感應思想一方面涉及主體直接與后天世界交互相感,這是直接面對主體與客體的關系。另一方面,通過感應背后的太極本體使得萬事萬物以及主體有了相感的基礎,從而使得萬事萬物以及主體在動靜之間調整自己的行為以合乎太極本體,這是直指主體內在本心的,這也是一個動態交互感應的模式。“太極”無形無象,是超越時間與空間的存在,所以《周易·系辭傳》中所謂的“無有遠近幽深遂知來物”是感應思想最直接的表達。張文智教授認為,“榮格分析心理學沒有中國傳統的‘氣’或‘元氣’的觀念,故他仍用‘單子’說明宇宙本源。” ?而感應思想彌補了共時性原則理解的不足之處,感應思想更能以主體的視角來統觀一個人的心理過程,而且主體可以直接與外在的“象”與內在的“象”產生互動,可以說是直達主體本心,當下就可以產生頓悟。誠然榮格在科學時代的背景之下,用“四位一體”解釋宇宙本源的做法有其局限性,但難能可貴的是,榮格意識到了這種邏輯科學思維的局限性,用“共時性”原則連接“集體無意識”“自性”“原型”等概念,從而觸碰到了哲學上的本體論,對人類心靈的構建有著莫大的貢獻。

三、從心性論看共時性與感應

從本體論的角度來說,“道”存在于世界萬有之中,人作為世界的一部分,人之心性也是接于“道”,本是一種“至善”的狀態。《系辭傳》有言:“一陰一陽之謂道,繼之者善也,成之者性也”,道本身無形、無象、無名,道不可見,而其德可見。好比陰陽消長、盈虛、剛柔、動靜,這些都是“兩儀之德在生”的表現,即“道之見”也。而“人之成道者,長生而生物,此即順道致德之士也。故道出于太極,見于兩儀,成于仁,全于性,唯性合乎道也。人生之性,受于中氣,亦太極之元氣。生而有之,全性則全生,成仁則成性,生全仁成,純乎道也,故歸于太極” ?。由此觀之,人的心性是本乎“太極”抑或說是本乎“道”的。“就心、性、情之間的關系而言,心只是一心,而一則受之先天,謂之性;一則稟諸后天,謂之情。” ?從心、性、情這種先后天層次來看的話,《周易》哲學中的感應思想以及榮格的共時性原則是有其層次的。在感應的思想中,表面的層次是主體與外在客觀世界感應的過程中被外物所牽累的現象,深層的層次是主體可以內觀自己的心性,不易受外物所累,更多的是主體不斷做工夫而達到的一種圣賢境界。在榮格的共時性原則中,表面的層次是主體被外在事物所牽累表現出不正常的心理狀態,深層的層次就是主體通過“象”的共時性顯現鏈接意識與無意識,主體的態度發生改變,具有療愈的作用,從而不斷去合于自性,主體不斷進行自性化的自我完成。

從感應的思想觀之,“陰陽二氣,隨時盈虛,而人之禍福亦隨其行為及念頭而變易” ?。主體在與后天世界相“感”的過程中,會生出各種各樣的念頭,因此,也就產生了吉兇禍福,所以,《系辭傳》曰:“吉兇以情遷。”雖然《周易》哲學以及全卦中內含深刻的陰陽相感理論,但是,《咸》卦最具有代表性。“咸感也,皆也。感主分言,皆主合言。分則相慕而發于至情,合則相和而歸于至性,至性至情生之機。” ?《咸》卦就先天而言,感應的發生是合乎主體的本性,是與“道”通為一的;而就后天而言,與后天之情狀有關。因此,《咸》卦卦辭曰:“亨利貞,取女吉”,“元亨利貞”中少元,是有別于先天之天道的乾坤之意;而《咸》卦取兌與澤的象是用少男少女來比喻后天重情這一道理。后天世界“有動則情見,故發育必因所遇,憂樂必因所受,緣于兩者之相感。感而善,則為和諧而成佳偶。感而不善,則為仇敵而成怨偶” ?,這是說明后天世界《咸》卦之用在相感,是發乎情的。而《咸》卦上兌下艮,山本是崇高之象,而澤是低洼之象,現在山與澤顛倒,有損上益下的意味,所以人道法之就應遵循中庸之道,成己成物,和內外之道,致天下和平。《咸·象》曰:“君子以虛受人”“卦象艮在下善止,兌在上善潤。止而潤,如止水明鏡,雖實猶虛,故多受物。君子以之自虛其中,而后能受人。因己之情而照人之情,因我之性而鑒明物之性,是即彖辭所謂觀其所感之觀,必由虛中得來,虛則靈,虛靈不昧以應萬物” ?。從主體心性的角度觀之,感應的思想一方面是主客體產生的感應,受到后天情狀的影響;另一方面則是主體可以用“艮”抑或是“止”的工夫,內觀心性從而達到感通的境界,感通于本體之道,使得主體內在實現真正的自由狀態。誠如張文智教授所言:“從‘憧憧往來,朋從爾思’可知,人心時時在忙碌不息,易為塵垢、雜念所擾,故若要證得天道性命之本體大源,必自‘洗心’開始。” ?張文智教授從工夫論的角度論證了主體需要反求諸己,依《大學》之“知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得”做次第工夫,依《中庸》之“誠”洗心。

性與情之間的關系,正是因為有先后天的區分,所以,人在面對后天世界復雜紛擾的事物之時,性與情往往會產生割裂,心性也容易隨著后天情狀發生改變,這也是很多心理疾病發生的機制。就心理學的角度而言,由于人具有社會性,除了受到本能的影響之外,還會受到文化與個人成長經歷的影響。人一旦進入社會與家庭,就是進入后天世界,就會受到后天世界的影響與制約,先天心性就容易被后天情狀所蒙蔽,人的情也隨著不同的境遇發生變化。榮格用“自性”這個概念來說明主體具有一種先天的心性,而主體在與外在客觀世界交互的過程中,自己的內在世界也會遇到“情結”或是“陰影”,所以很多時候主體的情緒情感并不能自己控制,反而被“情結”或者“陰影”所控制,在心理學上表現出病態的歇斯底里、強迫癥、抑郁癥甚至精神分裂等等,這些都是先天心性被后天情狀蒙蔽的表現。

四、結語

綜上所述,榮格的“共時性”原則與“感應”都是以“象”作為媒介動態,進而呈現一些用因果理論解釋不了的現象。也正是其中有主體靈明心性的參與,才使得天地人三才能夠打通,給了主體“與天地合德,與日月合明,與四時合序,與鬼神合吉兇”的可能。而“共時性”原則的提出,完善了榮格“四位一體”的理論,使得其心理學有了哲學的高度,也明確了作為個體的人在“自性”這種統合之統合的作用下可以對自己的行為做出修正與調整,這其實就是《周易》哲學中“執其兩端用其中”的“心性論”的心理學闡釋。“共時性”原則與因果性原則等共同構成的四位一體,打通了主體的內在原型與外在物理世界原型的溝通,從而證明了一種“原型本體論”的存在。這與《周易》哲學中的太極本體有異曲同工之妙。但是畢竟“原型本體論”是為了證明人類共同都存在一種“集體無意識”,是榮格分析心理學的基石;它本身的局限性在于以心理學的視角說明的時候往往讓心理學愛好者覺得其理論過于神秘,而當以哲學視角去訴說的時候,榮格自己又強調其心理學理論是一種經驗科學。其實與其說是經驗科學,不如說是異于“因果理論”的另一種“科學”。所以,從《周易》哲學的視角對榮格分析心理學進行貫連反而更加清晰,尤其是從“感應”的視角串聯“共時性”原則,能夠抽絲剝繭地完成從本體論到心性論的貫通。

注釋:

①彭賢:《榮格與〈易經〉》,《周易研究》2003年第2期,第24頁。

②申荷永、高嵐:《榮格與中國文化》,首都師范大學出版社2018年版,第133頁。

③成中英:《易學本體論》,商務印書館2020年版,第301頁。

④(瑞士)莫瑞·斯坦著,朱侃如譯:《榮格心靈地圖》,立緒文化事業有限公司2017年版,第281頁。

⑤⑥⑦⑧⑨?????(瑞士)卡爾·古斯塔夫·榮格著,關群德譯:《心理結構與心理動力學》,國際文化出版公司2018年版,第355頁,第359頁,第299頁,第362頁,第362頁,第300頁,第349頁,第308頁,第352頁,第333頁。

⑩荀子著,方勇、李波譯注:《荀子》,中華書局2015年版,第345頁。

?(漢)班固撰,(唐)顏師古注:《漢書·禮樂志第二》,中華書局2012年版,第959頁。

?(南朝宋)劉義慶著,余嘉錫箋疏:《世說新語箋疏》,華正書局1989年版,第240-241頁。

?(英)雷諾斯·K·帕帕多普洛斯編,周黨偉、趙藝敏譯:《榮格心理學手冊》,中國人民大學出版社2019年版,第9頁。

??張文智:《論〈易經〉哲學與榮格分析心理學之間本體生成論的貫通》,《國外社會科學前沿》2021年第4期,第10頁,第11頁。

?(美)唐納·卡爾謝著,彭玲嫻、康秀喬、連芯、魏宏晉譯:《創傷的內在世界》,心靈工坊文化事業股份有限公司2018年版,第49頁。

?列圣:《易經證釋·圖象·第一部》,正一善書出版社2005年版,第277頁。

??張文智:《從〈易經證釋〉之本體生成論看“繼善成性”說》,《周易研究》2018年第5期,第61頁,第64頁。

???列圣:《易經證釋·經文講義·第五部》,正一善書出版社2005年版,第6頁,第46頁,第46頁。

?張文智:《感而遂通、化成天下——〈周易〉中的感通思想探微》,《孔子研究》2020年第2期,第26頁。

參考文獻:

[1](瑞士)卡爾·古斯塔夫·榮格.心理結構與心理動力學[M].關群德譯.北京:國際文化出版公司,2018.

[2](英)雷諾斯·K·帕帕多普洛斯編.榮格心理學手冊[M].周黨偉,趙藝敏譯.北京:中國人民大學出版社,2019.

[3](瑞士)莫瑞·斯坦.榮格心靈地圖[M].朱侃如譯.臺北:立緒文化事業有限公司,2017.

[4]申荷永,高嵐.榮格與中國文化[M].北京:首都師范大學出版社,2018.

[5]成中英.易學本體論[M].北京:商務印書館,2020.

[6](美)唐納·卡爾謝.創傷的內在世界[M].彭玲嫻,康秀喬,連芯,魏宏晉譯.臺北:心靈工坊文化事業股份有限公司,2018.

[7]列圣.易經證釋[M].臺北:正一善書出版社,2005.

[8](南朝宋)劉義慶著,余嘉錫箋疏.世說新語箋疏[M].臺北:華正書局,1989.

[9]荀子著,方勇,李波譯注.荀子[M].北京:中華書局, 2015.

[10](漢)班固撰,(唐)顏師古注.漢書·禮樂志第二[M].北京:中華書局,2012.

[11]彭賢.榮格與《易經》[J].周易研究,2003,(02):19-27.

[12]張文智.從《易經證釋》之本體生成論看“繼善成性”說[J].周易研究,2018,(05):57-65.

[13]張文智.論《易經》哲學與榮格分析心理學之間本體生成論的貫通[J].國外社會科學前沿,2021,(04):3-16.

[14]張文智.感而遂通、化成天下——《周易》中的感通思想探微[J].孔子研究,2020,(02):19-29.

作者簡介:

李文榮,女,漢族,山東濟南人,博士研究生,貴州省委黨校專業技術七級崗,研究方向:中國哲學、易學哲學、應用心理學。