家庭化遷移對流動人口就業質量的影響及機制研究

【摘 要】 近20年來流動人口家庭化遷移趨勢逐漸增強,已經取代個體遷移成為我國人口遷移的主要模式。現有研究已關注家庭化遷移對流動人口就業的影響,但大多僅聚焦流動人口就業概率或者工作收入等方面,缺乏對就業質量影響的考察,對家庭化遷移影響就業的機制分析也有待進一步完善。在以人為核心的新型城鎮化戰略穩步推進的背景下,探究家庭化遷移如何影響流動人口就業質量對于促進流動人口市民化、提升城鎮化質量具有重要意義。本文基于2018年中國流動人口動態監測調查(CMDS)數據,從工作收入、工作強度、工作保障、單位性質、就業身份五個維度構建流動人口就業質量綜合指數,并采用多元線性回歸模型實證檢驗家庭化遷移對流動人口就業質量的影響及其作用機制、調節因素。研究發現:家庭化遷移對流動人口就業質量具有顯著的負面影響,但隨著家庭化遷移程度的加深,這種負面影響會逐漸減弱;從就業質量各子指標來看,家庭化遷移雖然提高了流動人口的收入水平,但也顯著增加了其勞動強度,降低了其工作保障、單位穩定性與職業層級;異質性分析結果表明家庭化遷移對流動人口就業質量的影響具有明顯的性別差異與年齡差異,其對女性、中年流動人口就業質量的負面影響大于男性、青年和中老年流動人口;中介效應結果表明家庭化遷移既因增加流動人口的家庭照料負擔和經濟負擔而降低了其就業質量,也因增強其居留意愿而提高了流動人口的就業質量,但前兩條路徑的作用力度大于第三條路徑;調節效應結果表明家庭化遷移對流動人口就業質量的影響因隨遷家庭成員而異,母親隨遷會顯著降低家庭化遷移對就業質量的負面沖擊,而父親隨遷會加劇這一負面沖擊。針對流動人口面臨的“團圓”和“樂業”兩難抉擇,政府應致力于推進公共服務均等化,完善流動人口的就業、生活保障,特別是保障女性流動人口的就業權益,滿足流動人口對子女托育、教育、父母養老等需求,促進遷移家庭的社會融入,推動其市民化進程。

【關鍵詞】 流動人口;家庭化遷移;就業質量

【中圖分類號】 F240 【文獻標志碼】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.04.007

【文章編號】 1004-129X(2024)04-0099-14

一、引言

改革開放以來,隨著經濟的高速發展與戶籍限制的逐漸放松,我國流動人口規模迅速增長。第七次全國人口普查數據顯示2020年我國流動人口規模達3.76億,較2010年增長近70%,流動人口占全國總人口的比重也從2010年的16.12%上升至2020年的26.06%。[1]我國正由低流動性、安土重遷的“鄉土中國”向大規模、高頻率遷移的“流動中國”轉變。隨著出生率的持續低迷,我國人口自然增長率長期保持在低位水平,2022年已邁入人口負增長的新時代,這昭示著人口流動必將在未來人口空間分布中發揮著越來越重要的作用。

從世界范圍來看,人口流動進程可以劃分為先驅階段、家庭階段與大眾階段,從分散的個體遷移向集中的家庭化遷移轉型是人口流動的必經之路。[2]第四次全國人口普查結果表明20世紀90年代我國人口流動仍以個體遷移為主,但進入新世紀以來,越來越多的家庭成員隨遷到流入地生活。[3] 2018年中國流動人口動態監測調查(CMDS)數據顯示流動人口平均家庭規模約為3.1人,70%以上的流動人口是以部分或完整的家庭形式遷移,家庭化遷移已取代個體遷移成為人口遷移的主流模式并將成為未來我國人口遷移的新常態。家庭化遷移一方面緩解了空巢老人、留守兒童等社會問題,為流動人口就業提供社會與情感支持,提升了流動人口在流入地的定居意愿;另一方面家人隨遷也加劇了流動人口的生活成本壓力和家庭照料負擔等,這深刻影響著流動人口的就業質量。

黨的十九大、二十大報告多次強調“就業就是最大的民生”,要“實施就業優先戰略”,保障更充分和更高質量的就業。人口遷移為工業化和城鎮化提供了豐富的勞動力資源,2018年CMDS數據顯示勞動年齡流動人口的就業率達到83.67%,已經實現了較為充分的就業,但其從事的行業大多集中于建筑業、批發零售業等,普遍存在強度大、收入低、保障不足等問題,整體就業質量顯著低于本地人口。[4]伴隨著新型城鎮化戰略和供給側結構性改革的穩步推進,我國就業領域的主要矛盾也由數量型向質量型轉變。[5]因此對流動人口就業的關注點不僅僅是其能否找到工作,而更應是如何提高其就業質量,這才是提升流動人口生活幸福感、促進本地化融合、實現市民化的關鍵,然而鮮有研究涉及在遷移形式中占主導地位的家庭化遷移如何影響流動人口的就業質量。鑒于此,本文利用2018年CMDS數據構建流動人口就業質量綜合指數,探討相較于個體遷移,半家庭化與完全家庭化遷移對流動人口就業質量的影響,并進一步考察此類影響在不同流動人口間的異質性、作用機制及調節因素。

二、理論基礎

(一)文獻綜述

國內學者對流動人口就業基本情況進行了較為全面的分析。段成榮等詳細梳理了我國30多年來流動人口的職業類型、所屬行業、人力資本等方面的變動,發現流動人口在遷入地的就業仍然存在勞動時間長、工資水平較低、工作條件差等問題。[6]高文書基于五城市農民工調查數據同樣發現農民工進城后往往從事勞動強度大、工作環境差、收入水平低的工作,在城市勞動力市場中處于弱勢,與本地居民的就業差距較大。[7]

隨著家庭化遷移趨勢的凸顯,家庭成員隨遷對流動人口就業的影響也逐漸得到關注。馬骍比較了獨自遷移、半家庭化以及完全家庭化遷移的女性流動人口的就業狀況,指出家庭化遷移程度越深,女性流動人口的就業概率越低,隨遷子女數量是阻礙女性流動人口就業的關鍵因素。[8]宋月萍等也發現隨遷子女年齡與女性流動人口就業概率密切相關,子女年齡越小,女性流動人口就業的可能性越低。[9]謝鵬鑫和姜春云等人的研究均發現子女隨遷特別是幼年子女隨遷阻礙了女性流動人口就業,而父母隨遷照顧、子女托育或入學則能促進女性流動人口就業。[10-11]張航空等則考察了家庭化遷移對不同性別流動人口就業的影響,發現家庭化遷移降低了男性流動人口的就業可能性與工作時間,而對女性流動人口的不利影響不僅表現在就業概率還表現在月收入上。[12]

相關研究主要聚焦家庭化遷移對流動人口就業可能性、工作時長與工作收入的影響,尚缺乏對就業質量影響的考察,對家庭化遷移影響就業的機制分析也有待進一步完善。

(二)研究假設

新經濟遷移理論(the New Economics of Labor Migration)強調了以家庭為遷移決策主體的重要性,即遷移不僅是為最大化個體利益,更多是要兼顧家庭整體利益。[13]因此家庭化遷移流動人口(尤其是女性流動人口)的就業選擇往往需要考慮隨遷子女和老人的照料問題,難以全身心投入工作,進而影響其就業質量。[14]此外,家庭成員隨遷(特別是未成年子女與老年父母隨遷)也加重了流動人口的經濟負擔,這迫使其往往將收入高低而非職業發展前景作為擇業的第一考慮,可能會為了多掙錢而選擇盡快就業、增加工作強度、規避社會保險繳費等。[15]但從另一方面看,在家本位的中國社會,家人隨遷為流動人口提供更多生活陪伴與情感歸依,顯著提高了流動人口在流入地長期居住乃至定居的意愿,[16]因此他們更傾向于選擇就業質量更高的職業以適應未來家庭在流入地的長期生活。基于此,本文提出3個研究假設:

H1:家庭化遷移對流動人口就業質量具有負面影響。

H2:家庭化遷移對流動人口就業質量具有正面影響。

H3:家庭化遷移會通過加劇流動人口的家庭照料負擔和經濟負擔進而降低其就業質量,也會因增強流動人口的居留意愿進而提高其就業質量。

家庭化遷移改變了流動人口在遷入地的家庭結構。從代際關系視角看,家庭成員在兒童撫育中存在代際和性別分工,祖輩往往是育兒的重要協助者,承擔大量的“生理性撫育”職責;[17]相較于母親對子女育兒與家務的大力協助,[18]父親隨遷對子女的代際支持較小,甚至需要子女的照料贍養。基于此,本文提出第4個研究假設:

H4:家庭化遷移對流動人口就業質量的影響因隨遷家庭成員而異,與父親隨遷相比,母親隨遷能有效緩解家庭化遷移對就業質量的負面影響或增強家庭化遷移對就業質量的正向影響。

三、模型構建

(一)數據來源

本文主要采用2018年全國流動人口動態監測調查(CMDS)數據,該調查在31個省(自治區、直轄市)進行PPS抽樣,調查對象為年齡在15周歲及以上、在流入地居住時間在一個月及以上、非本區(縣、市)戶口的流動人口,調查指標涵蓋了流動人口基本經濟社會狀況、遷移模式及職業特征。根據研究問題,本文將研究對象確定為在流入地居住一個月及以上、非本區(縣、市)戶口、已就業的16~60歲男性流動人口與16~55歲女性流動人口,在刪除關鍵變量有缺失值的樣本后,最終樣本量為124 591個。

本文還利用國家社科基金重點課題“大城市人口多元化進程中外來人口的社會隔離”問卷調查數據作為輔助數據進行穩健性檢驗。課題組選取北京、上海、成都、廣州、深圳5個超大城市開展抽樣調查,調查對象與CMDS一致,調查時點為2022年12月,共收回問卷5 381份,在刪除未就業、已退休流動人口后,最終得到有效樣本量4 019個。

(二)變量選取

被解釋變量為就業質量綜合指數。考慮指標的可獲取性,本文重點參考Leschke、鄧睿等學者構建的就業質量指數,從工作收入、工作強度、工作保障、單位性質、就業身份5個維度衡量流動人口就業質量。[19-20]在對各維度指標進行標準化處理1之后,采用熵值法計算就業質量綜合指數。其中工作收入是指月收入水平,根據CMDS問卷中“您上個月的收入為多少”一題確定。工作強度是根據“這周工作小時數”這一問項得到。工作保障是指參保情況,2018年CMDS問卷僅調查流動人口醫療保險參保情況,若參保則賦值為1,未參保則賦值為0。單位性質是基于“您現在就業的單位性質”一題確定,CMDS問卷將就業單位的性質分為6組共12類。參考梁海艷的做法,就業單位為機關事業單位、國有及國有控股企業賦值最高,賦值為6;外商獨資、港澳臺獨資及中外合資企業次之,賦值為5;股份/聯營企業、集體企業賦值為4;個體工商戶、私營企業、社團民辦組織賦值為3;其他單位賦值為2;若單位性質為“無單位”說明被訪者無固定工作,賦值為1。[21]就業身份是根據“您現在的就業身份”一題確定,CMDS問卷將就業身份分為5組,參考梁海艷、王勝今等學者的做法,就業身份為雇主賦值最高,賦值為5;有固定雇主的雇員次之,賦值為4;自營勞動者賦值為3;無固定雇主的雇員(零工、散工)賦值為2;其他就業身份賦值為1。[21-22]

核心解釋變量為家庭化遷移模式。參考楊菊華等學者的研究,本文根據流入地“夫-妻-子”核心家庭成員的隨遷情況將流動人口的遷移模式劃分為個體遷移、半家庭化遷移、完全家庭化遷移3類。[23]其中個體遷移是指流動人口單獨遷移,又可根據婚姻狀況細分為“未婚人口獨自遷移”“已婚已育但獨自遷移”等4類;半家庭化遷移是指流動人口與部分家庭成員共同遷移,包括“未婚人口和父母一方一起遷移”“已婚已育但僅與子女一起遷移”等5類;完全家庭化遷移是指流動人口與全部家庭成員共同遷移,具體包括“未婚人口和父母一起遷移”“與配偶及全部子女一起遷移”等4類。

本文選取“家庭照料負擔”“家庭經濟負擔”和“在流入地居留意愿”作為中介變量進行中介效應檢驗。“家庭照料負擔”的測度指標是隨遷的未成年子女數,這是根據問卷中對同住家庭成員的調查計算所得;“家庭經濟負擔”基于問卷中“過去一年,您家平均每月總收入為多少”以及“過去一年,您家平均每月總支出為多少”兩個問題計算流動人口家庭的月支出收入比,比值越大說明家庭經濟負擔越大;“在流入地居留意愿”由問卷中“今后一段時間,您是否打算繼續留在本地”以及“如果您打算留在本地,您預計自己將在本地留多久”兩個問題共同確定,根據選項“否”“沒想好”“0~4年”“5~9年”“10年及以上”“定居”分別為變量賦值0、1、2、3、4、5分。選取的調節變量為“母親是否隨遷”“父親是否隨遷”兩個虛擬變量,根據問卷中對受訪者家庭成員的調查確定。

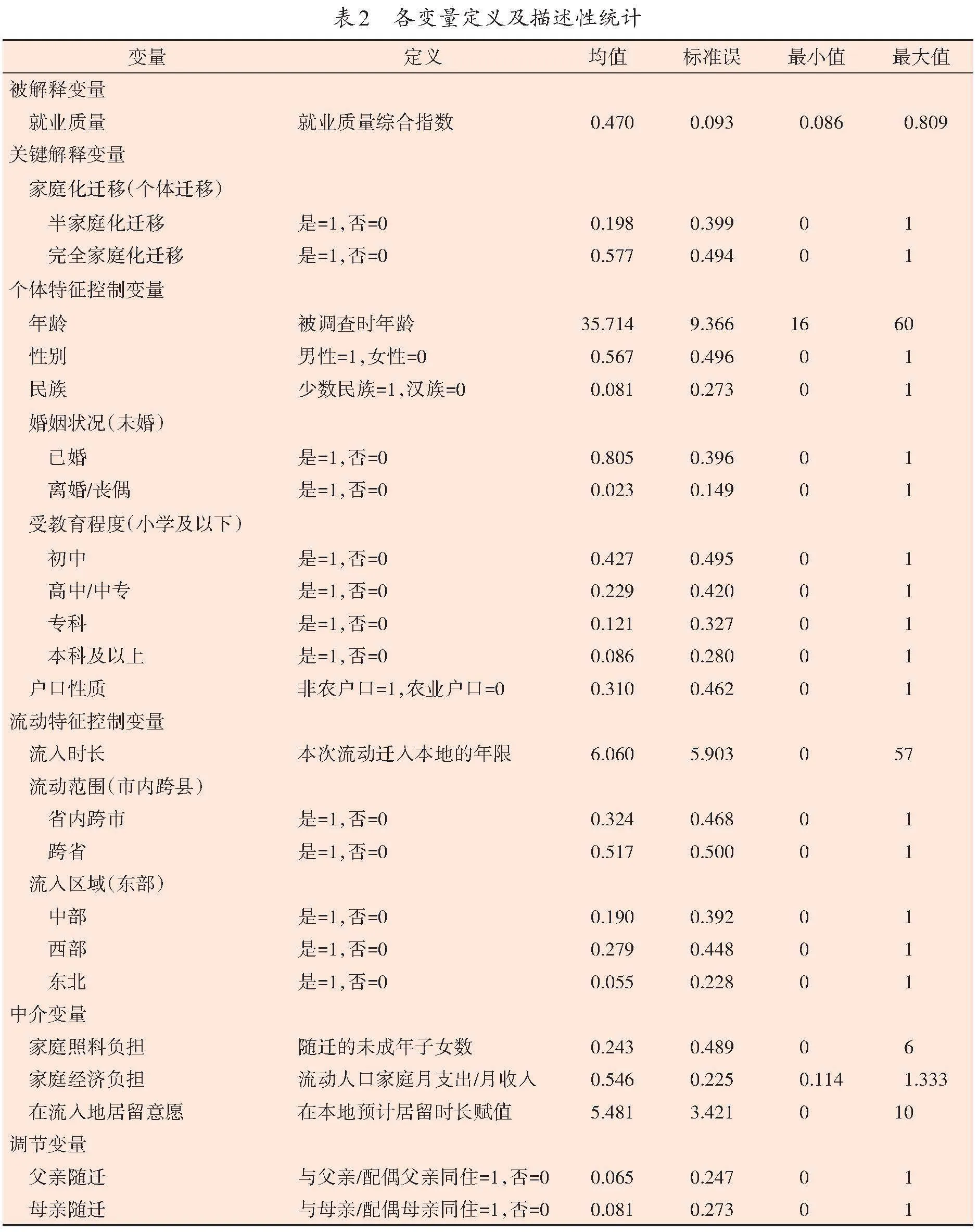

本文控制了影響流動人口就業質量的兩類變量,一類是流動人口的個體特征,如年齡、性別、民族、婚姻狀況、受教育程度、戶口性質;另一類是流動特征,如流入時長、流動范圍、流入區域。各變量的操作性定義與描述統計如表2所示。

(三)模型設定

本文重點研究家庭化遷移對流動人口就業質量的影響,采用OLS方法進行實證分析,設定基準回歸模型如下:

[EQi=α1+β1Familyi+γ1Xi+μi] (1)

[i]表示第[i]個流動人口,[EQi]為就業質量綜合指數,[Familyi]為家庭化遷移模式,[Xi]為一系列控制變量,[α1]為常數項,[μi]為隨機擾動項。

為了研究家庭化遷移影響流動人口就業質量的作用機制,本文進行中介效應檢驗,模型如下:

[Mi=α2+β2Familyi+γ2Xi+εi] (2)

[EQi=α3+β3Familyi+β4Mi+γ3Xi+υi] (3)

[Mi]為中介變量,即家庭照料負擔、經濟負擔或居留意愿。若[β2]、[β3]均顯著則證明中介效應存在。同時本文使用KHB方法進行中介效應分解,計算各中介效應所占總效應的比例。

為了研究家庭化遷移對流動人口就業質量的影響是否因隨遷家庭成員的不同而異,本文進行調節效應檢驗,模型如下:

[EQi=α4+β5Familyi+β6Wi+β7Familyi×Wi+γ4Xi+θi] (4)

[Wi]為調節變量,即父親隨遷或母親隨遷。若[β7]顯著為正或負,則說明不同家庭成員的隨遷會明顯增強或減弱家庭化遷移對就業質量的影響。

四、實證結果分析

(一)家庭化遷移對流動人口就業質量的影響

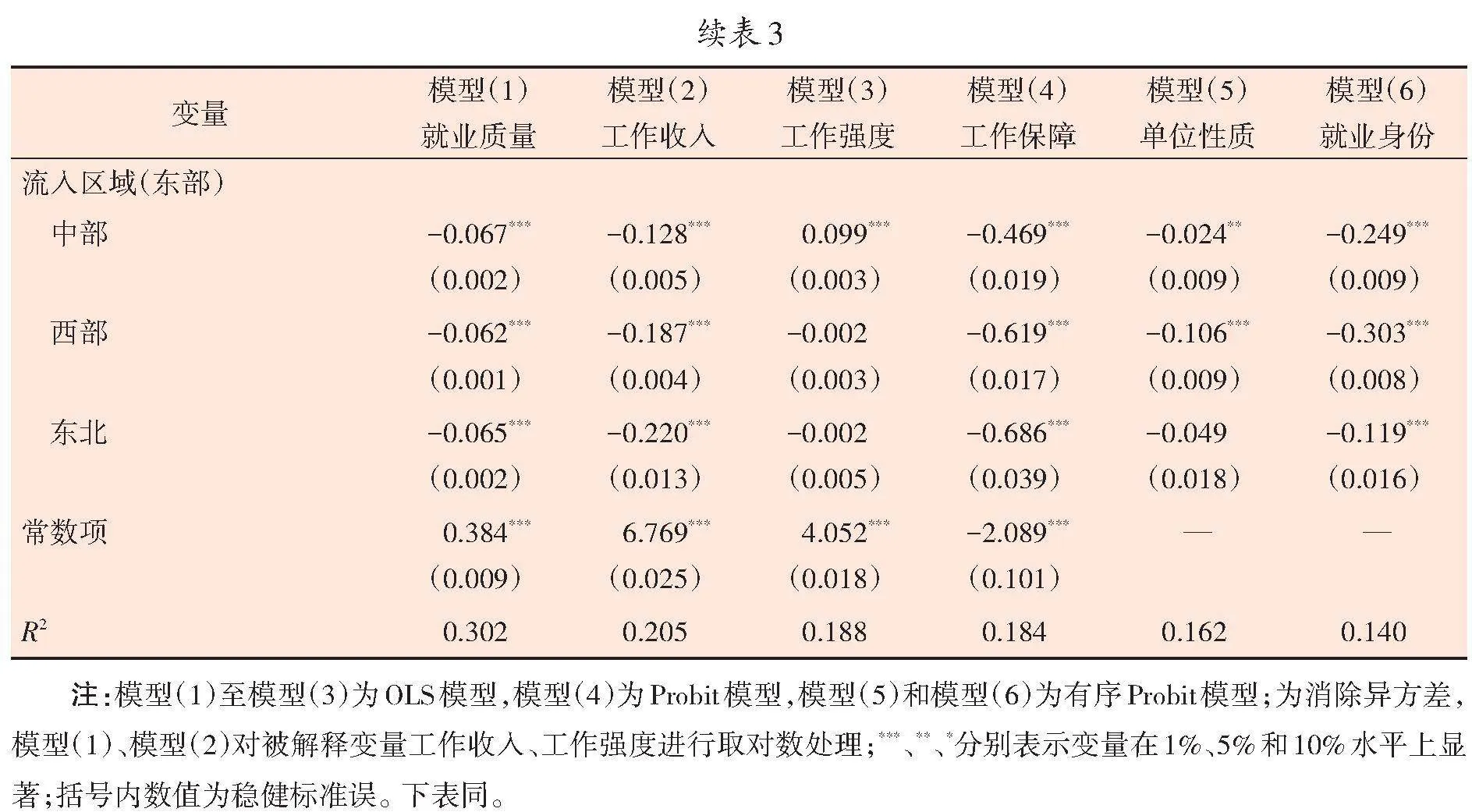

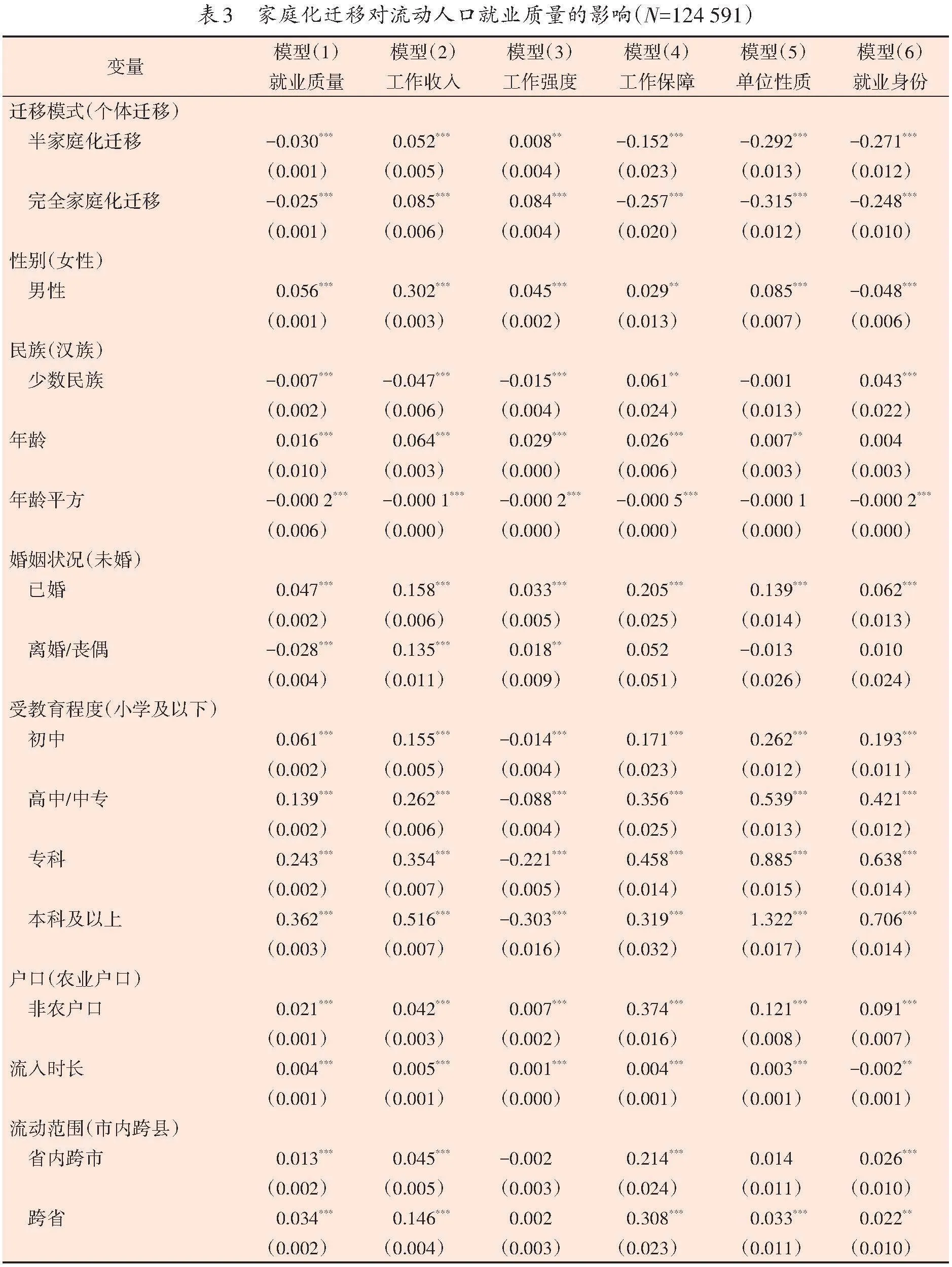

表3呈現了家庭化遷移對流動人口就業質量綜合指數及其5個子指標的影響。如模型(1)所示,與個體遷移相比,半家庭化遷移與完全家庭化遷移均會顯著降低流動人口的就業質量,驗證了假設2。然而完全家庭化遷移的系數(-0.025)絕對值小于半家庭化遷移的系數(-0.030)絕對值,換言之,隨著家庭化遷移程度的加深,其對就業質量的負面影響會逐漸減弱。

從個體特征控制變量看,女性、少數民族、農業戶籍、離婚或喪偶流動人口的就業質量顯著較低;流動人口年齡與其就業質量呈倒“U”型的關系,在40歲左右達到巔峰;受教育程度越高,流動人口的就業質量顯著提升。從流動特征來看,流動人口流入某地時間越長、流動范圍越廣,就業質量越高;流入地為東部地區的流動人口就業質量明顯高于西部、中部與東北部。

鑒于就業質量指數是基于5個子指標采用熵值法計算所得的綜合性指數,模型(2)至模型(6)進一步探究家庭化遷移對流動人口就業質量各子指標的影響,即對工作收入、工作強度、工作保障、單位性質和就業身份的影響。回歸結果表明:相較于個體遷移,家庭化遷移顯著提高了流動人口工作收入以及勞動強度,同時顯著降低了其獲得更好的工作保障、單位性質、就業身份的概率。一種可能的解釋是:家庭成員隨遷意味著更多的家庭開支和照料負擔,這驅使家庭化遷移流動人口在就業時更看重收入,而在勞動強度、社會保障、工作穩定性方面做出犧牲。

(二)穩健性檢驗

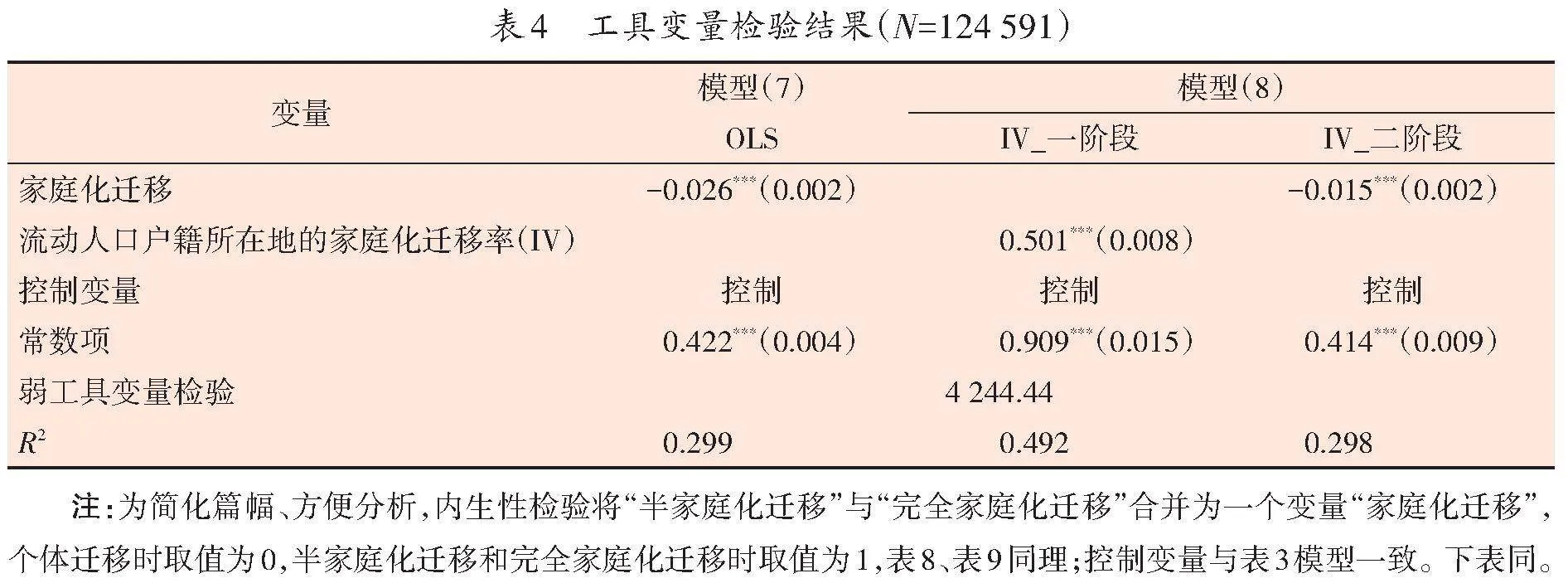

1. 內生性檢驗

考慮家庭化遷移與流動人口就業質量之間可能存在反向因果關系,即流動人口就業質量越高,越有能力將家人接到流入地,實現家庭化遷移。本文采用工具變量法解決內生性問題,以期獲得更一致的估計結果。本文參考李瑤玥等人的思路,選擇“流動人口戶籍所在地的家庭化遷移率”作為家庭化遷移的工具變量。[24]“流動人口戶籍所在地的家庭化遷移率”定義為樣本中以地級行政區口徑衡量的同一戶籍所在地中實現家庭化遷移的流動人口與全部流動人口之比。因為家庭的遷移決策會受到同一地區其他家庭遷移行為的影響,戶籍地家庭遷移率越高,流動人口個體實現家庭化遷移的概率便越大。由此可見此工具變量與家庭化遷移具有較強的相關性。而且戶籍地整體的家庭化遷移率通常不會直接影響流動人口個體的就業質量,因此該工具變量具有較強的外生性。

模型(8)采用兩階段最小二乘法(2SLS)進行檢驗,與模型(7)的OLS回歸結果作為對照。表4顯示一階段的[F]統計量為4 244.44,遠大于Staiger和Stock提出的10的臨界值,[25]說明不存在弱工具變量問題,表明工具變量對家庭化遷移具有較強的解釋力。二階段回歸結果顯示:在控制內生性后,家庭化遷移對流動人口就業質量具有顯著的負面影響,與OLS估計量一致,說明表3的實證結果是穩健的。

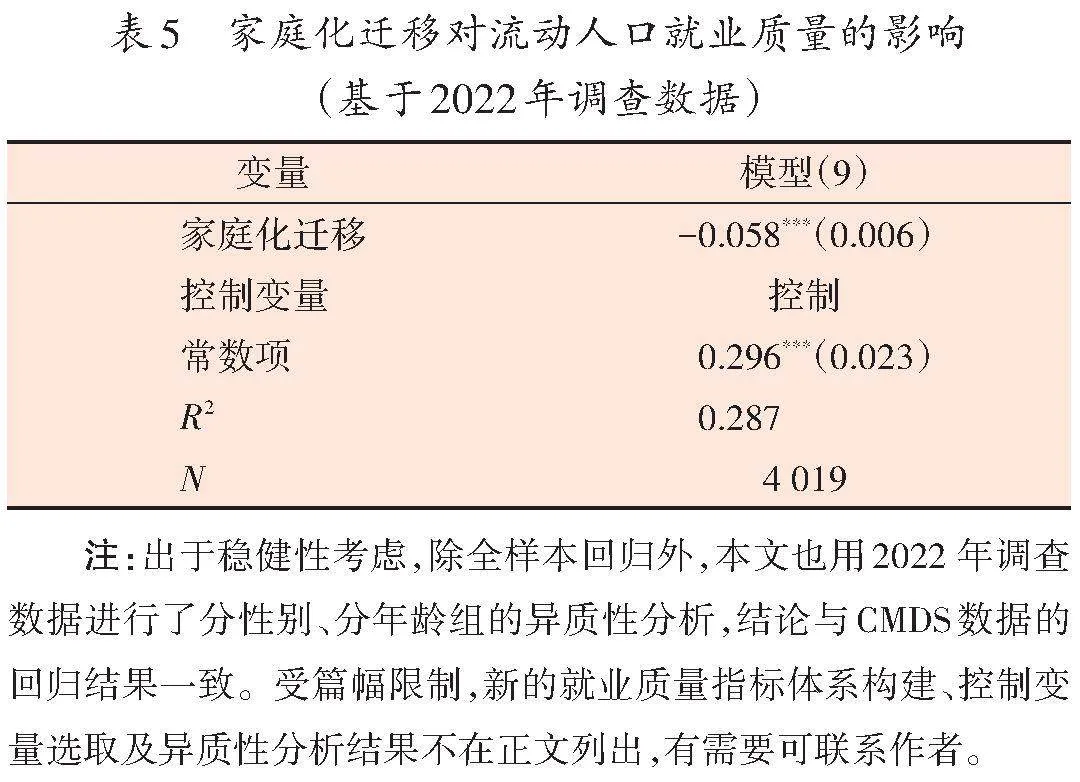

2. 基于其他調查數據的分析

本文使用的主要數據是2018年CMDS數據,該數據覆蓋全國、樣本量大、應用廣泛,但距現在間隔時間相對較長,且經歷新冠疫情之后,中國流動人口的遷移特征或許會出現一些新的變化。為驗證結果的穩健性,本文利用國家社會科學基金重點課題“大城市人口多元化進程中外來人口的社會隔離”2022年調查數據進行實證分析。課題組問卷與CMDS問卷有些許差別,因此本文從工作收入、工作強度、工作保障、單位性質、職業類型5個維度構建新的就業質量指標體系,并采用熵值法計算新的就業質量綜合指數。表5模型(9)回歸結果顯示家庭化遷移仍然對流動人口就業質量產生顯著的不利影響,驗證了上文實證結果的穩健性。

(三)家庭化遷移對不同特征流動人口就業質量的異質性影響

1. 對不同性別流動人口就業質量的影響

新經濟遷移理論強調遷移決策力求實現家庭效用最大化。因為性別收入差距的普遍存在,遷移過程中男性家庭成員的就業需求常常被先行滿足,而女性家庭成員往往需要犧牲自身就業機會。[26]根據傳統的性別角色理論,女性的社會角色更多與家庭領域相關,被期待承擔料理家務、照顧子女與老人的主要責任,她們在工作選擇、工作投入乃至職業發展上都更容易受到家庭制約。[27]因而家庭化遷移對流動人口就業質量的影響將存在鮮明的性別差異。本部分將全樣本分為男性與女性流動人口子樣本分別進行回歸,表6回歸結果顯示半家庭化遷移與完全家庭化遷移對女性流動人口就業質量的負面影響均大于男性;且隨著家庭化遷移程度的加深,該影響的性別差異進一步擴大。這說明女性流動人口由于承擔更多的家務與照料職責,更容易受到家庭化遷移的負面影響。

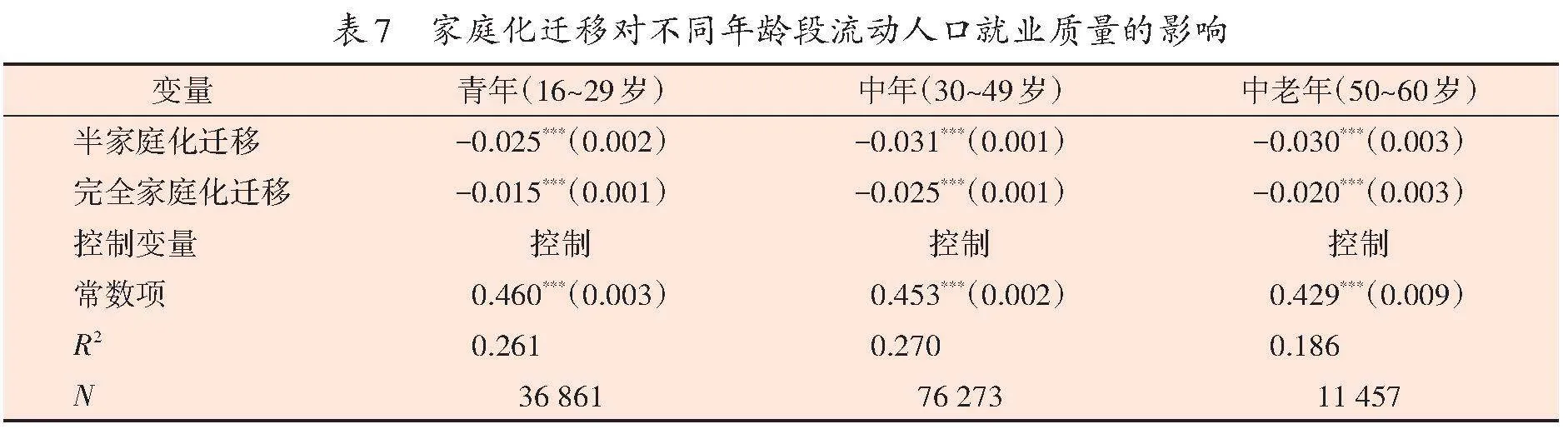

2. 對不同年齡段流動人口就業質量的影響

對流動人口而言,遷移模式的選擇還受家庭所處生命周期的影響,家庭生命周期中婚姻、生育等事件都將可能引起遷移模式的改變。[28]個體在不同年齡階段所承擔的家庭責任不同,青年時期通常家庭負擔較小,中老年時期受家庭負擔影響較大,因此在不同年齡段家庭化遷移對就業質量的影響也可能不同。本文將流動人口分為青年組(16~29歲)、中年組(30~49歲)、中老年組(50~60歲)分別進行回歸。

表7回歸結果顯示家庭化遷移對各年齡組流動人口的就業質量均具有顯著的負向影響,而且半家庭化遷移對就業質量的負面沖擊均強于完全家庭化遷移。從各年齡組的橫向比較看,家庭化遷移對30~49歲中年組流動人口就業質量的負面影響最強,中老年組次之,對青年流動人口就業質量的影響最弱。青年組中未婚未育者占比較高,對他們而言家庭化遷移意味著與相對年輕的父母一同遷移,照料負擔相對較輕。中年組正好處于夾心層,家庭化遷移意味著他們需要承擔未成年子女和老年父母的雙重照料責任,也面臨更沉重的經濟壓力。中老年組通常不再需要養育子女,但他們中有較大比例是因幫助照料孫子女而隨遷,這也會在一定程度上影響其就業質量。

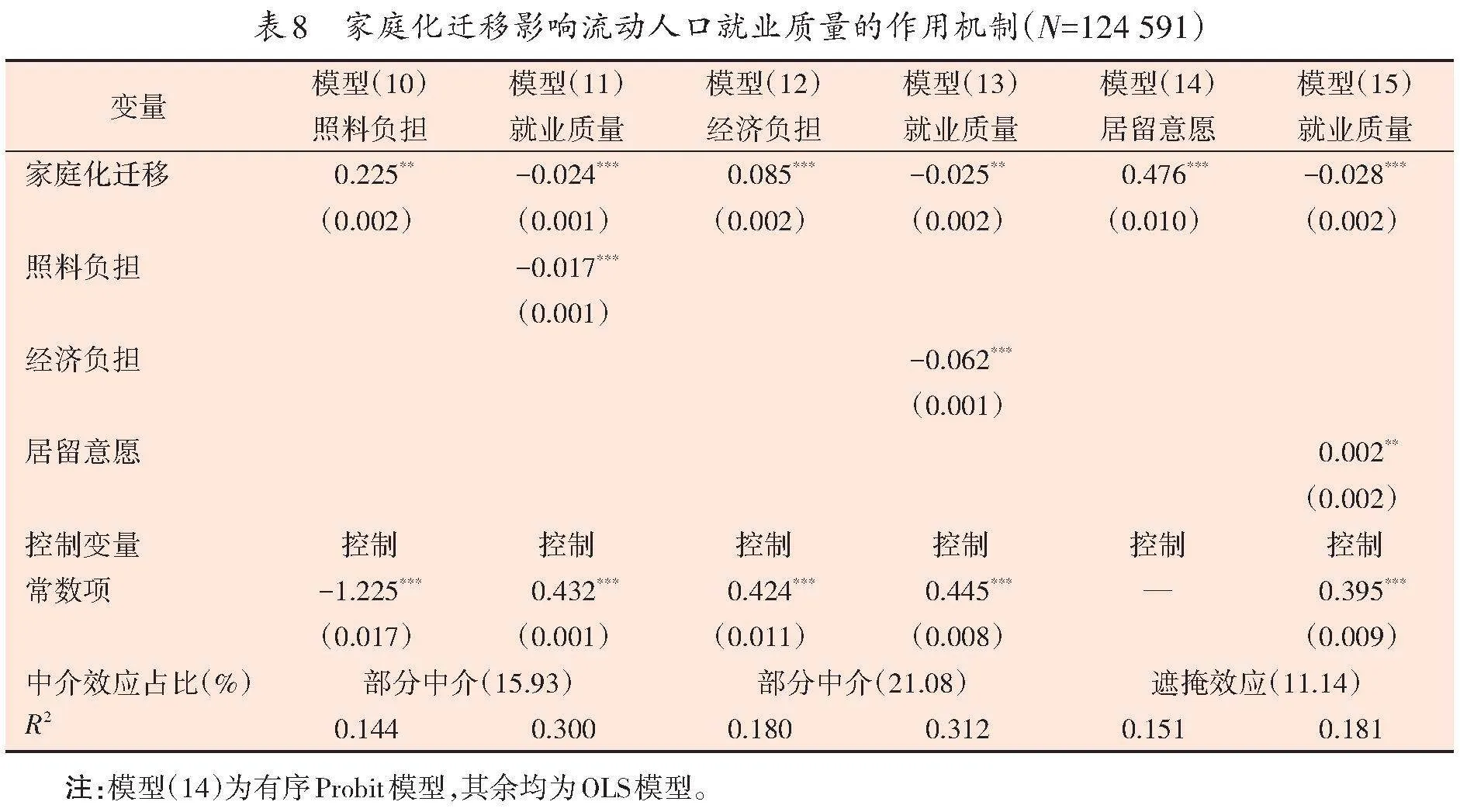

(四)家庭化遷移對流動人口就業質量的影響機制

本文進一步檢驗家庭化遷移對流動人口就業質量的影響機制,正如變量選取部分所述,本文選取了家庭照料負擔、經濟負擔與居留意愿3個中介變量。表8模型(10)與模型(11)顯示家庭化遷移顯著增加了流動人口的照料負擔,進而降低了其就業質量。KHB中介效應分解結果顯示家庭照料負擔對家庭化遷移和流動人口就業質量的負向關系存在部分中介效應,中介效應占總效應的比例為15.93%。模型(12)與模型(13)表明家庭化遷移也顯著增加了流動人口的經濟負擔,從而降低了其就業質量,此中介效應占總效應的比例為21.08%。模型(14)和模型(15)顯示家庭化遷移顯著提高了流動人口在流入地的居留意愿,這將有助于提升其就業質量。KHB中介效應分解結果顯示居留意愿對家庭化遷移和流動人口就業質量的關系存在遮掩效應,即家庭化遷移對就業質量的部分負面影響被居留意愿的提升所抵消,遮掩效應占總效應的比例為11.14%。

綜上所述,家庭化遷移通過多重渠道影響流動人口的就業質量。相比于個體遷移的流動人口,家庭化遷移的流動人口往往具有更強的居留意愿,但也面臨著更高的居留成本,而后者對其就業質量的負面影響起主導作用,這便驗證了假設3。

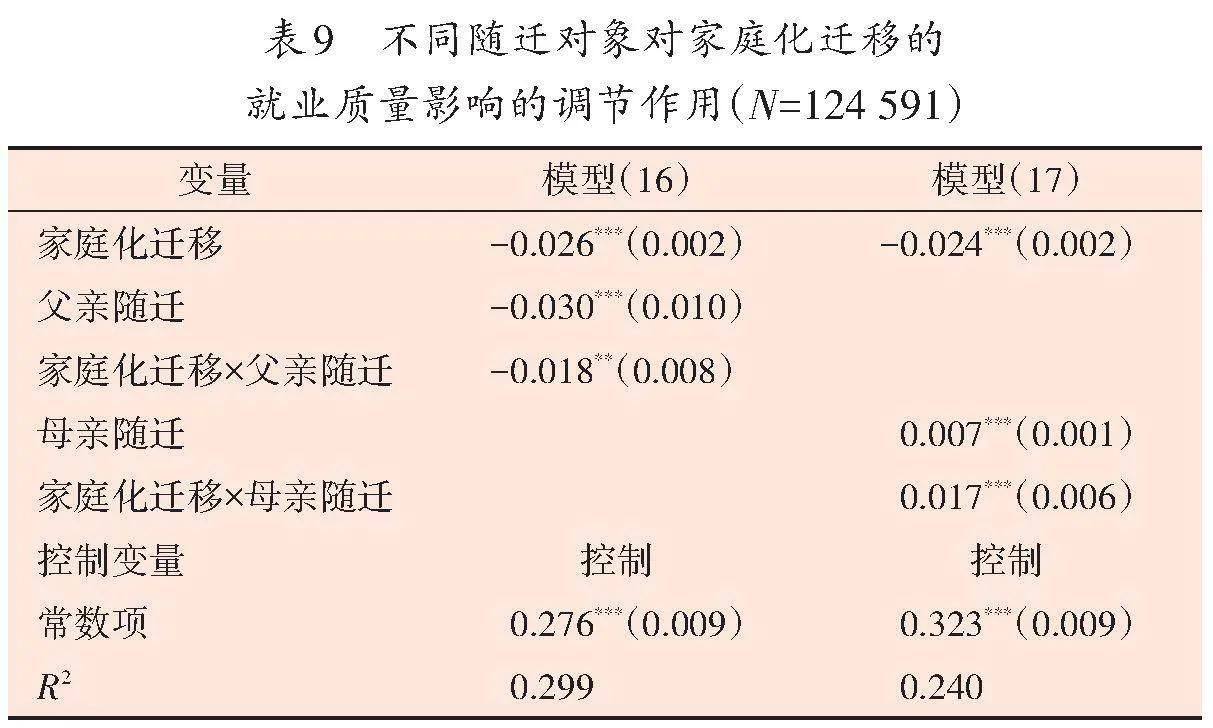

(五)父親隨遷與母親隨遷的調節效應

本部分進一步考察父親或母親隨遷如何調節家庭化遷移對流動人口就業質量的影響。表9模型(16)顯示父親隨遷與家庭化遷移的系數均顯著為負,家庭化遷移與父親隨遷交互項的回歸系數也顯著為負,說明有父親隨遷的流動人口的就業質量更低,而且父親隨遷加劇了家庭化遷移對就業質量的不利影響。模型(17)顯示母親隨遷以及家庭化遷移與母親隨遷交互項的回歸系數均顯著為正,說明母親隨遷不僅有助于提升流動人口的就業質量,而且能有效緩解家庭化遷移對就業質量的負面影響,驗證了假設4。

五、研究結論與政策建議

(一)研究結論

在家庭化遷移替代個體遷移成為中國人口遷移主流模式的新背景下,探討家庭化遷移如何影響流動人口的就業質量對于促進高質量充分就業、加快流動人口市民化具有重要的政策意義。首先,家庭化遷移顯著降低了流動人口就業質量綜合指數,但完全家庭化遷移對就業質量的負面沖擊明顯小于半家庭化遷移的影響,隨著家庭化遷移程度的加深,這一負面影響趨于減弱。從就業質量的各子指標看,家庭化遷移雖然提高了流動人口的收入水平,但顯著增加了其勞動強度,并降低了其工作保障、單位穩定性與職業層級。

其次,家庭化遷移對不同特征流動人口就業質量的影響存在明顯差異,其影響也會受隨遷家庭成員的調節作用。從影響的異質性看,家庭化遷移對女性流動人口就業質量的沖擊明顯大于男性,而且隨著家庭化遷移程度的加深,這一影響的性別差異進一步擴大;同時,家庭化遷移對中年組流動人口就業質量的負面影響最強,中老年組次之,對青年流動人口就業質量的影響最弱。從調節效應看,母親隨遷會明顯降低家庭化遷移對就業質量的負面沖擊,而父親隨遷則加劇了這一負面影響。

最后,從影響機制看,一方面,家庭成員隨遷增加了流動人口的照料負擔與經濟負擔,這導致其可能為了兼顧工作與家庭而選擇靈活用工的職業,也可能為了增加收入而選擇高強度、低社會保障的職業,即以犧牲就業質量為代價來盡可能滿足家庭責任。另一方面,家庭成員隨遷也明顯提升了流動人口在遷入地的定居意愿,他們會傾向于尋找更優質、更具發展前景的職業以契合家庭長遠發展的需求。前兩者依然是主導性的作用機制,因此從整體而言,家庭化遷移對就業質量呈負向影響。這也解釋了為何對于承擔主要照料責任的女性,以及對于上有老下有小的中年流動人口,家庭化遷移對其就業質量的負面沖擊尤為顯著。這還解釋了為何作為家務與育兒重要幫手的老年母親的隨遷可以顯著緩解家庭化遷移對就業質量的負面影響。隨著家庭成員全部隨遷,第三條機制的重要性會更為凸顯,而且成年家庭成員的隨遷可以分擔照料與經濟負擔,因而相對于半家庭化遷移,完全家庭化遷移對就業質量的負向影響明顯減弱。

(二)政策建議

習近平總書記在2020年底中央農村工作會議上強調“要推動城鄉融合發展見實效,健全城鄉融合發展體制機制,促進農業轉移人口市民化。”這是以人為核心的新型城鎮化戰略的首要任務。所謂流動人口市民化,并非僅僅是居住地、戶籍地的轉變,更重要的是在流入地就業、生活與保障的全方位融合。相比于個體遷移,家庭化遷移流動人口有著更多元化的訴求,包括子女與老人照料、教育、醫療、住房等需求。如果這些需求未能得到充分解決,流動人口只是“舉家遷移”而未“舉家安居”,這便會影響其就業質量。[29]因此,針對本文揭示的流動人口“團圓”與“樂業”的兩難抉擇,未來在鼓勵家庭化遷移的同時,也要重點減輕遷移家庭面臨的各種負擔,提高流動人口的居留意愿,減弱家庭化遷移對其就業質量的負面影響。具體措施如下:

一是推進公共服務均等化,加強流動人口生活、就業保障。政府應致力于完善流動人口就業保障制度,積極為流動人口配套失業保險、加強職業培訓,出臺流動人口專屬住房政策,降低經濟適用房、廉租房的申請門檻,從而降低遷移家庭的經濟負擔。二是完善流動家庭服務體系,為流動家庭發展賦能。針對流動人口隨遷子女,政府應重點解決照料難、入學難問題,擴建兒童托育與保健機構,提供均等化教育資源;針對流動人口隨遷父母,政府應重點解決其養老、醫療難題,鼓勵社區養老服務機構或公益性老年托管機構為非戶籍老人提供保障。三是重點保障女性就業權益,提高女性流動人口就業質量。政府應著力保護女性流動人口特別是孕期、哺乳期女性流動人口的就業權益,規范企業的招聘、用工制度,消除對已婚非戶籍女性的就業歧視;政府應重點關注部分女性流動人口“流而不工”的現象,拓寬女性流動人口的就業方式和就業渠道,將女性從家庭中進一步解放出來。四是促進遷移家庭的社會融入,推動其市民化進程。政府應積極通過社區活動、講座等方式向遷移家庭介紹新城市的風俗文化、生活習慣,增設專為遷移家庭服務的社區組織,保障遷移家庭的合法權益,鼓勵其積極參與城市公共事務,提升流動人口城市歸屬感和居留意愿。

【參考文獻】

[1] 國家統計局. 第七次全國人口普查公報(第七號)[EB/OL]. (2021-05-11)[2024-02-15]. https://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202302/t20230206_1902007.html.

[2] 段成榮. 我國人口流動趨向家庭化[J]. 南方農村,2003(6):44.

[3] 周皓. 中國人口遷移的家庭化趨勢及影響因素分析[J]. 人口研究,2004(6):60-69.

[4] 楊超,張征宇. 流動人口與本地人口就業質量差異研究:現狀、來源與成因[J]. 財經研究,2022(4):19-33.

[5] 丁守海,丁洋,吳迪. 中國就業矛盾從數量型向質量型轉化研究[J]. 經濟學家,2018(12):57-63.

[6] 段成榮,楊舸. 改革開放30年來流動人口的就業狀況變動研究[J]. 中國青年研究,2009(4):53-56.

[7] 高文書. 進城農民工就業狀況及收入影響因素分析:以北京、石家莊、沈陽、無錫和東莞為例[J]. 中國農村經濟,2006(1):28-34.

[8] 馬骍. 流動人口家庭化遷移對女性就業影響研究:基于云南省動態監測數據的分析[J]. 北京師范大學學報(社會科學版),2017(4):145-154.

[9] 宋月萍,李龍. 隨遷子女學前教育與流動女性的就業實證研究[J]. 婦女研究論叢,2012(6):20-30.

[10] 謝鵬鑫,岑炫霏. 子女隨遷對女性流動人口就業的影響研究[J]. 中國人力資源開發,2018(7):106-120.

[11] 姜春云,譚江蓉. 3歲以下隨遷子女照料對流動女性就業參與的影響研究[J]. 南方人口,2020(3):60-71.

[12] 張航空,杜靜宜. 家庭流動對流動人口家庭成員就業狀況的影響[J]. 人口與經濟,2012(5):40-46.

[13] Stark O. Research on Rural-to-Urban Migration in LDCs:The Confusion Frontier and Why We Should Pause to Rethink Afresh[J]. World Development,1982(1):63-70.

[14] 諸萍8pTZOPt6SrVi3VfaAAoH+A==. 子女隨遷對流動青年就業質量的影響研究:基于性別差異視角[J]. 南方人口,2021(3):41-55.

[15] 羅恩立,方丹丹. 家庭隨遷、居留意愿與流動人口就業質量:基于2016年全國流動人口動態監測數據的分析[J]. 人口與發展,2020(3):117-128.

[16] 龐圣民,呂青. 家庭流動與居留意愿:基于江蘇省2018年流動人口動態監測調查[J]. 江蘇社會科學,2019(3):103-110.

[17] 肖索未. “嚴母慈祖”:兒童撫育中的代際合作與權力關系[J]. 社會學研究,2014(6):148-171.

[18] 沈可,章元,鄢萍. 中國女性勞動參與率下降的新解釋:家庭結構變遷的視角[J]. 人口研究,2012(5):15-27.

[19] Leschke J,Watt A. Challenges in Constructing a Multi-Dimensional European Job Quality Index[J]. Social Indicators Research,2014(118):1-31.

[20] 鄧睿. 社會資本動員中的關系資源如何影響農民工就業質量?[J]. 經濟學動態,2020(1):52-68.

[21] 梁海艷. 中國流動人口就業質量及其影響因素研究:基于2016年全國流動人口動態監測調查數據的分析[J]. 人口與發展,2019(4):44-52.

[22] 王勝今,劉末. 受教育程度對流動人口就業質量的影響研究[J]. 人口學刊,2023(3):49-62.

[23] 楊菊華,陳傳波. 流動家庭的現狀與特征分析[J]. 人口學刊,2013(5):48-62.

[24] 李瑤玥,任遠. 家庭化遷移對流動人口社會融合的影響及其異質性分析[J]. 人口與發展,2021(3):18-31.

[25] Staiger D,Stock J H. Instrumental Variables Regression with Weak Instruments[J]. Econometrica,1997(3):557-586.

[26] Morrison P A,DaVanzo J. The Prism of Migration:Dissimilarities between Return and Onward Movers[J]. Social Science Quarterly,1986(3):504.

[27] 王鵬,吳愈曉. 社會經濟地位、性別不平等與性別角色觀念[J]. 社會學評論,2019(2):55-70.

[28] Arsdol M,Sabagh G,Butler E. Retrospective and Subsequent Metropolitan Residential Mobility[J]. Demography,1968(1):249-267.

[29] 楊若愚,董永慶. 社會資本、公民意識與流動人口市民化意愿:以歸屬感為中介變量的實證研究[J]. 人口與社會,2022(4):41-52.

The Impacts of Family Migration on Employment Quality

of Migrants and the Underlying Mechanisms

Abstract:In the past twenty years,family migration has increasingly strengthened,replacing individual migration as the main mode of migration in China. Existing research has gradually focused on the impact of family migration on the employment of migrants,but most of them only focus on aspects such as employment probability or income,lacking an examination of the impact on employment quality. The mechanism analysis of the impact of family migration on employment also needs to be further improved. In the background of the steady progress of the new urbanization strategy,exploring how family migration affects the quality of employment of migrants is of great significance for promoting the citizenization of migrants and improving the quality of urbanization. Based on the data from 2018 wave of China Migrants Dynamic Survey,this research constructs a synthesized index of employment quality from five dimensions:income,labor intensity,job security,unit nature,and employment status,and uses the multiple linear regression model to empirically examine the impacts of the family migration on employment quality of migrants and its mechanism and moderating factors. The research has five major findings. First,family migration imposes a significantly negative impact on employment quality of migrants,but such a negative impact attenuates when they migrate with all the family members. Second,from the perspective of sub-indicators of employment quality,although family migration improves the income of migrants,it also significantly increases their labor intensity and reduces their job security,unit stability,and occupational level. Third,heterogeneity analysis results show that family migration has significant gender and age differences in its impact on the employment quality of migrants. The detrimental impacts of family migration on employment quality are more severe for female and middle-aged migrants than those for male,young,and older migrants. Fourth,mediating effect shows that,on the one hand,migrating with family members intensifies the care responsibility and economic burden of migrants,thereby reducing their employment quality. On the other hand,family migration enhances their willingness to stay,leading to improved employment quality. The first two paths are more salient than the third path. Fifth,moderating effect shows that the impact of family migration on the employment quality of migrants varies depending on the family members who move with them. The negative impact of family migration on employment quality is reduced by the presence of mothers,while the presence of fathers exacerbates the negative impact. Our results suggest that migrants struggle to balance family reunion and high quality employment. Therefore,Chinese government should further improve job security and public services for migrants,especially the employment rights of female migrants,and meet their needs for childcare,education,and parental care,to promote social integration of migrating families and realize their full citizenship.

Key Words:Migrants,Family Migration,Employment Quality