“講好中國故事”背景下山東籍農學家所著農業典籍英譯現狀分析

【摘要】“講好中國故事”是當下的熱點話題。同時,“講好中國農業故事”是“講好中國故事”中非常重要的一部分。本文通過搜集文獻、文本細讀、數據分析深入剖析了目前山東籍農學家所著農業典籍的英譯現狀及英譯時遇到的主要問題,同時提出了相應的解決策略,以此幫助我們在“講好中國故事”的背景下,將山東籍農學家所著農業典籍更快、更高質量地傳播出去,彰顯出我國強大的農業智慧與實力。

【關鍵詞】講好中國故事;山東籍農學家;農業典籍;文化傳播;英譯現狀

【中圖分類號】H315 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-8264(2024)31-0099-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.31.029

基金項目:本文系山東省教改重點項目“新文科背景下應用型一流本科商務英語專業課程建設研究——以《商務綜合英語》系列課程為例”(項目編號:Z2021250)階段性成果之一。

“講好中國故事”首次出現于2013年8月19日召開的全國宣傳思想工作會議中,它既是一個時代命題,也是一項偉大使命[1]38。要想“講好”中國故事,最重要的一點就是要將博大精深的傳統文化傳播出去。傳播傳統文化最重要的途徑之一就是典籍外譯。毫無疑問,農業作為我國傳統文化的一個重要分支,農業典籍外譯理應受到大家的重視。然而在當下典籍翻譯熱潮中,典籍翻譯長期以來選材都以文學為主,鮮少有人關注農業典籍的翻譯,并且還缺乏相關的專業翻譯人才,同時農業典籍翻譯的受眾接受程度不高,導致農業典籍承載的文化難以實現有效的傳播[2]。

此外,我國四大農書中的三本都出自山東,分別為《氾勝之書》《齊民要術》《王禎農書》,由此可見山東省是名副其實的農業大省。研究山東籍農學家及農業典籍對于翻譯好農學典籍,傳播好中國傳統文化來說有很大的意義與價值。本文正是以山東籍農學家所著農業典籍的英譯現狀為主題,并進一步分析當前農學典籍英譯中存在的問題,以幫助我們有針對性地培養出更專業的譯者,翻譯出更高質量的農學典籍譯本,講好中國農業故事,傳播好中國農業聲音。

一、農業典籍定義與山東籍農學家所著農業典籍

山東是當之無愧的農業大省,孕育出了許多杰出的農學家,他們所編著的農業典籍系統地總結了中國古代農業生產技術,反映了中國古代農業科學的發展水平,對后世農業生產產生了深遠的影響。

(一)農業典籍定義

典籍一般是指截止到清代末年(1911年)之前,歷朝留下來的重要文獻和書籍[3]132,農業典籍即論述古代農業生產及與農業生產相關的重要文獻和書籍。中國農業古籍是中國傳統農業精髓的主要載體,它全面且系統地反映了我國傳統農業的歷史特點,其內容豐富,涉及農、林、牧、副、漁各個方面,對于研究與利用我國傳統農業的偉大成就無疑具有重要的歷史意義。

(二)山東籍農學家所著農業典籍

經查閱搜集資料,本文選取八位歷史上著名的山東籍農學家。首先是西漢著名農學家氾勝之。氾勝之為氾水(今山東曹縣北)人,西漢農學家。他整理出了農書一部,即《氾勝之書》。《氾勝之書》詳細記載了當時農業生產技術的革新,具有重要的理論和實踐價值[4]。

賈思勰,青州益都(今山東省壽光市)人,北魏末年農學家。約在北魏永熙二年(公元533年)至東魏武定二年(公元544年)間,賈思勰深入田間,分析總結,最終寫成農業科學技術巨作《齊民要術》,也就是中國現存最早最完整的農學巨著[5]。

鄧御夫,京東路巨野(今山東巨野)人,北宋農學家。他的農學著作《農歷》記載得十分詳盡,涵蓋了我國宋代以前北方地區在農牧業、紡織方面的經驗,以及種植技術、備荒等相關事宜[6]49。

王禎,東平(今山東東平)人,元代農學家。王禎是中國古代著名的四大農學家之一,他為后世留下了一部總結過去、開創未來的不朽作品,即《王禎農書》[7]。《王禎農書》記載了元代農業發展的實際狀況,在農學理論及實地實踐、農具制作及使用等方面都有很多突破性的創新[8]2。

苗好謙,成武焦村(今山東菏澤)人,元代農學家。他編著成《農桑輯要》六卷。《農桑輯要》是我國現存最早的官修農書,是元朝政府編寫的一部綜合性農書[9]。

王象晉,山東新城(今山東桓臺)人,明代農學家。王象晉的農學思想集中體現在他的博物學著作《二如亭群芳譜》中[10]。該書是17世紀初中國的一部植物學、農學巨著,主要整理編匯了此前中國園藝和植物學的重要成就。

郝懿行,山東棲霞人,清代農學家。他的《蜂衙小記》是史籍中少數的養蜂專著[11]28。全書約1700字,文字簡明扼要,內容卻較充實,涉及有關蜜蜂及養蜂的諸多問題,對今天仍有參考借鑒作用。

蒲松齡,濟南府淄川(今山東淄博)人,清代農學家。《農桑經》是他在農學領域中一部代表作。《農桑經》屬于小型地方性農書,反映了清代山東淄川地區農桑生產情況以及蒲松齡的農學思想,具有一定的學術和實踐價值。

二、農業典籍英譯現狀

對于“文化走出去”來說,這些農業典籍的外譯是重中之重,也應當是我們的首要任務。但至今,這些農業典籍的翻譯情況依舊不容樂觀。

(一)《氾勝之書》英譯現狀

《氾勝之書》在兩宋期間佚失。后經清朝學者輯佚才將部分內容保存了下來。受農業部委托,著名的農史學家石聲漢輯佚并重新整理《氾勝之書》。在整理過程中,他運用現代農業科學知識重新闡述了這本書,撰寫了《〈氾勝之書〉今釋》,于1956年成功出版。此后,他用了三年時間,于1959年完成了此書的英譯工作。《〈氾勝之書〉今釋》的英譯本在國外發行后,又再版了4次。1985年,此書英文原文再次出現于日文版的《〈氾勝之書〉今釋》中,即由日本學者崗島秀夫和志田容子依據石聲漢英譯的On Fan Sheng-Chih Shu轉譯的《氾勝之書:中國最古の農書》[12]49,之后再無英譯本。

(二)《齊民要術》英譯現狀

《齊民要術》最早的英文譯本為 1958 年由著名農史學家石聲漢親自翻譯的 Chi Min Yao Shu( 《齊民要術概論》)。但可惜的是,石聲漢教授在世時并沒有完整翻譯《齊民要術》,翻譯的內容只包括原著的3/5,此后也再無他人翻譯這本書。時至今日,《齊民要術》完整的英譯本仍未再出版發行[2]52。《齊民要術》身為一本填補世界農業發展歷史的重要古典文集,其英譯工作使命艱巨、前程漫漫[13]10。

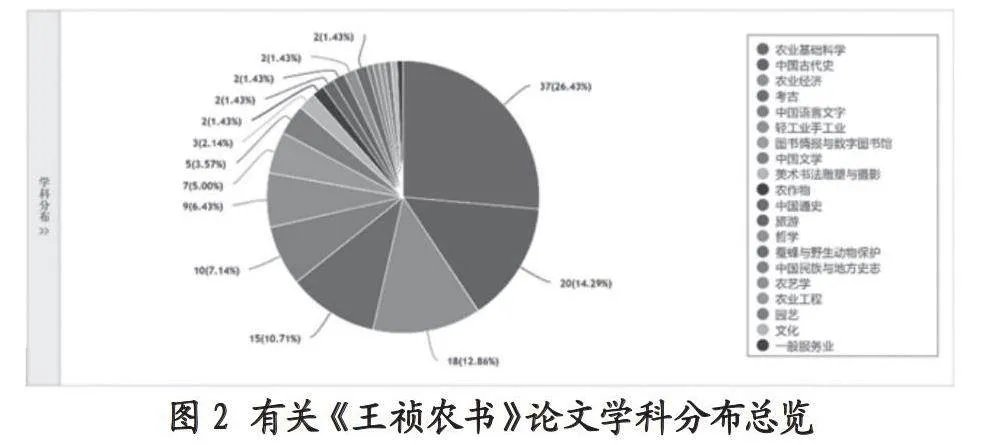

以“《齊民要術》翻譯”為主題關鍵詞檢索,在“中國知網”中一共檢索到了17篇論文,近五年波動范圍較大。

由圖1可知,近五年《齊民要術》的翻譯逐漸受到了人們的關注,發表了較多相關論文,如徐玉鳳[14]、張保國和周鶴[15]、柴婷和翟紅華[16]、曹文娟[13]等。由此可見,在國家“文化走出去”戰略的影響下,越來越多的人開始關注此書的外譯。

(三)《群芳譜》英譯現狀

較早時,《群芳譜》被小斯當東譯介到國外,但鮮被提及[17]。除小斯當東選譯了《群芳譜》中的棉譜部分,其他部分幾乎沒人譯過。大部分關于《群芳譜》的論文主要涉及園藝、風景園林和中國文學領域,如車艷妮和劉慶超[18]、劉爽和惠富平[19]、王佳麗和洪波[20]等,但鮮少涉及翻譯領域。

(四)尚未被英譯的其余五本農業典籍

1. 四大農書之一—— 《王禎農書》英譯現狀

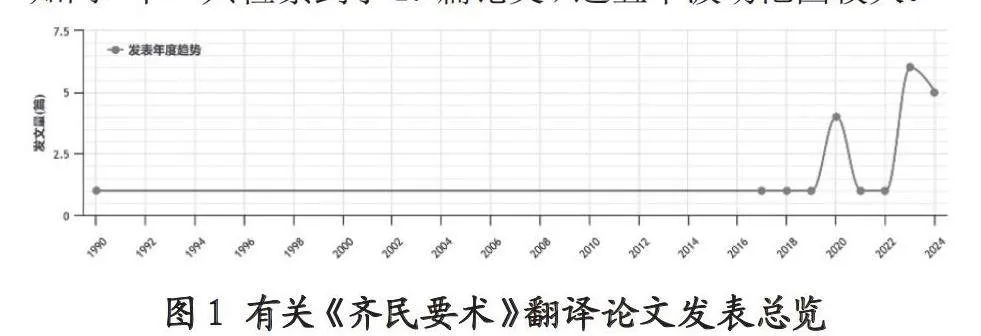

迄今為止,《王禎農書》還沒有英譯本[21]107。并且以“《王禎農書》翻譯”為主題關鍵詞檢索,在“中國知網”只檢索到了一篇相關論文,即丁建川所著《王禎〈農書〉詩歌譯注二首》。以“《王禎農書》英譯”為主題關鍵詞搜索,搜索結果顯示暫無數據。而以“《王禎農書》”為主題關鍵詞檢索,搜索結果達7頁。

由圖2可知,人們大多都是以《王禎農書》為材料研究農業基礎科學或中國古代史,鮮少涉及翻譯領域。

2.《農歷》《農桑輯要》《蜂衙小記》《農桑經》英譯現狀

迄今為止,目前國內外還沒有學者開始翻譯這四本農業典籍。通過對“中國知網”上2014—2024年間發表的有關這幾本農學典籍的論文的數據分析得出:(1)有關《農歷》的相關研究論文幾乎為零;(2)人們大多都是研究《農桑輯要》對我國農業發展的影響;(3)以“《蜂衙小記》”為主題關鍵詞檢索,相關論文僅有7篇,并且幾乎全部都是關于養蜂的;(4)有關《農桑經》的論文大部分都是關于桑蠶產業的。由此可知,不僅沒有學者翻譯這些農學典籍,甚至幾乎沒有人從翻譯角度出發研究這些農業典籍,這也表明了農業典籍英譯之路注定道阻且長。

(五)小結

通過對上述八部農學典籍翻譯現狀的分析,可以總結出目前這八部農學典籍的翻譯現狀主要有以下幾個特征:1.除《〈氾勝之書〉今釋》外,其余七部農學典籍都尚未有完整的英文譯本,其中二本前后已經有國內外學者翻譯,但剩下五本相關翻譯工作始終沒有展開;2.大部分有關這些典籍翻譯的論文研究都將關注點聚焦到了某個主題,比如典籍中的術語翻譯或是詩歌注釋等,并非將關注點放在了翻譯農業典籍的文本內容;3.不可否認的是,在國家“文化走出去”戰略、“講好中國故事,傳播好中國聲音”的影響下,當下越來越多的人開始關注典籍外譯,也做出了一定的成果。但是,國內農業古書翻譯工作還嚴重不足,這不得不令人感到遺憾[22]156。

三、農業典籍翻譯存在的主要問題

為什么在“講好中國故事”背景下,農業典籍的翻譯狀況依舊不容樂觀?目前在農學典籍翻譯領域主要存在哪些問題呢?接下來將主要探索這個問題。

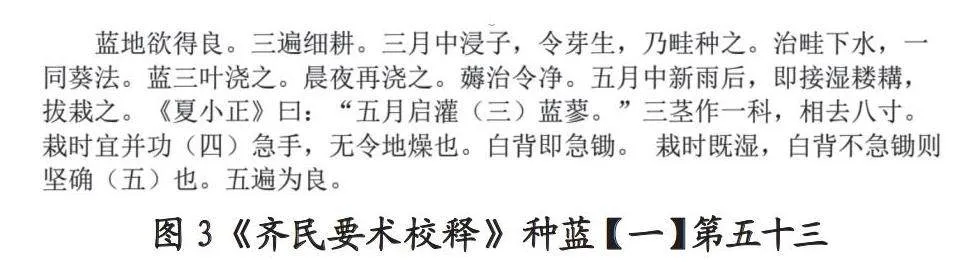

(一)翻譯時難度較大

農業典籍大都晦澀難懂,術語繁多,專業性極強。在翻譯農學典籍時,第一步就是進行語內翻譯,將古漢語先轉移成白話文,下一步再翻譯成英文, 如石聲漢先生在翻譯齊民要術時,首先需要花費大量功夫來K0uC17Z7dC3/3JNXJzG7oQ==理解古漢語,可見圖3,出自《齊民要術校釋》[23]。然而由于內容深奧,典籍所選用詞匯蘊含著豐富的中國文化特點,例如“稼穡”“畎畝”“耒耜”以及“秋分不割,霜打風磨”等農諺口訣,第一步做起來就很難。另外,農業類的英語詞匯很少見,并且也很少用,因此在做語際翻譯時難度只增不減,比如接穗(scion)、種質(germplasm)、莧菜(amaranth)等。

除了專業術語翻譯難題外,農業典籍中還包含一些與文化相關的內容,例如傳統的農業習俗、諺語等。這些內容在不同的文化中可能有不同的含義和解釋,在翻譯時需要進行適當的文化轉換。

(二)缺乏專業的農學典籍翻譯人才

對于農業典籍的英譯來說,譯員不僅需要有一定的農業專業知識,還需要有較高的古漢語語言水平和英語翻譯水平。但是很少有譯員能同時具備這些能力[3]。另外,要想翻譯好一部農學典籍,需要傾注大量的心血,這就要求譯者必須具備很高的語言能力、專業水平和文化素養,農業文獻的譯者還應注重培養一絲不茍、追根溯源、嚴謹慎重的譯風[24]112。而不得不承認,目前達到這兩個標準的譯員幾乎寥寥無幾。以石聲漢為例,他兼具專業知識和較高的英語水平,不僅用現代農業科學知識重新闡釋了《氾勝之書》,撰寫了《〈氾勝之書〉今釋》一書,同時還對《齊民要術》進行了概述性翻譯,出版了A Preliminary Survey of the Book Ch’i Min Yao Shu[25],但目前像他這樣的人實屬鳳毛麟角。

(三)農學典籍外譯關注度不高

由上一部分農學典籍翻譯現狀的分析,也可以看出當前農學典籍外譯依舊沒有受到很多人的關注。目前在我國,典籍翻譯工作主要圍繞文學典籍展開,而科技典籍,諸如農業典籍的翻譯未能受到同等程度的關注[3]。另外大部分人依舊還是對農學典籍對我國農業領域所做出的貢獻感興趣,而鮮少將重心放在“翻譯好農學典籍,傳播好農學聲音”上。比如當代對于蒲松齡的研究大多聚焦在其短篇文言小說集《聊齋志異》上,但鮮少關注其農學作品《農桑經》[26]46。

(四)農學典籍譯本受眾接受程度不高

由于農業典籍本身比較枯燥乏味,實際應用也很少,很少有人會閱讀農業典籍。當今人工智能發展迅猛,人們在農業生產中遇到了問題,大多都會直接選擇上網搜索,很少有人會專門去閱讀相關書籍去尋求解決方法,這都間接導致了即使農業典籍的英譯本成功出版,也很少有人購買,這對農業典籍的英譯造成了一定的阻礙。

總體而言,歐洲人針對中國科學技術的關注主要集中于四大發明、醫學領域等,而對中國在農業領域所取得的成就關注度并不高。李約瑟主編的《中國科學技術史》是為數不多的有介紹中國農業的著作。其中的第六卷第二部分為農業卷,作者為Francisca Anne Bray,英國人[27]。農業工具和技術所占篇幅達全書的一半,是這本書的重中之重[28]170。但若在“中國知網”以“李約瑟《中國科學技術史》農業卷”為主題關鍵詞檢索,只能檢索到一篇相關論文。這也就意味著其關注度并不高,有關中國農學的西方著作傳播范圍和受眾接受程度并不理想,又何況是農學典籍的譯本呢?

四、針對農業典籍英譯現存問題的解決策略

為了及時抓住當下“講好中國故事”熱潮帶給我們的機會,更好更快地將中國的農業智慧傳播出去,我們必須解決上述農業典籍外譯現存的問題。接下來將進一步討論這些問題的解決策略。

(一)翻譯前——做好準備工作,選擇好合適的譯本

農業典籍具備很強的專業性,這就要求譯者在開展翻譯工作前,要切實做好背景知識的輸入,即需拿出一部分翻譯時間去了解待譯文本的內容、語體風格特點等。一份優質的農業文獻譯稿需要譯者創建農業文獻術語庫,查閱相關文獻資料,并且必要時向農學領域的專家學者請教,甚至可能需要進行實地考察[28]294。此外,較為理想的翻譯方式是采用團隊翻譯,配備專業的術語詞典等工具,以方便查閱。

另外,在翻譯之前,還需要思考所選取的材料能否被廣大海外讀者所接納。要保證優先挑選那些當今社會國外讀者感興趣的、能夠滿足國外讀者需求的、有助于推動人類社會發展的典籍,并且根據不同需求翻譯出不同版本[21]111。

(二)翻譯時——跨文化跨學科混合翻譯模式

農業典籍的英譯是一項非常復雜的翻譯活動,其中不僅涉及語言間的轉換,還有很多其他學科的知識,比如農學、歷史、文化等方面的相關知識,因此在翻譯農業典籍時要采取跨文化跨學科的混合翻譯模式,這樣既能提高譯文質量,也能提高翻譯時的效率。比如可以在翻譯過程中與農業領域專家合作,他們可以提供背景信息、校對翻譯稿件、解釋不明確的術語等。這樣可以保證翻譯的準確性和專業性。

其次,還需考慮讀者群體。根據農業典籍的預期讀者群體,選擇適當的語言風格和術語使用。如果針對學術專家,可以保留一些術語和專業性;如果是面向普通讀者,可以進行更簡化和易懂的翻譯。另外還需注重文化的對等,突出“文化翻譯觀”,使翻譯更符合目標受眾的文化背景和閱讀習慣。

(三)翻譯后——探索有效譯介模式與宣傳方式

首先,在文化交流和跨文化傳播中,譯介模式發揮著重要的作用,它可以促進不同文化之間的交流和理解,推動文化多樣性的發展。一種有效的譯介模式可以幫助目標語言的讀者更好地理解和欣賞原文作品,促進不同文化之間的交流和理解。因此,在翻譯農學典籍時,可以通過與國外出版社、學術機構合作,探索有效的譯介模式,提高農學典籍在國際上的知名度和影響力。

其次,當今時代是被AI強烈沖擊的時代,我們更是要利用好AI發展的熱潮,大力宣傳翻譯后的農業典籍英譯本。我們應將農學典籍英譯本“數字化”,這有利于英譯本的傳播,推動國外學者對中國農史的研究[30]37。出版紙質農業典籍英譯本的同時,電子版也要緊隨其后,這樣更加方便讀者閱讀,隨時隨地都能讀。如譯介效果良好的《天工開物》以及《茶經》均有電子版英譯本,海外讀者可直接下載kindle電子瀏覽器,線上閱讀[31]82。這些和人工智能結合的“智能化”宣傳方式能夠進一步將農業典籍英譯本推廣給更多的人,同時也能吸引并鼓勵更多人翻譯這些寶貴的農學典籍,形成一個良性循環。

(四)加強專業相關翻譯人才培養

在翻譯行業人員當中,復合型翻譯人才極度稀缺。此外,目前農學領域的高級翻譯人才培養機構或單位還尚未創建,所以我們必須大力加強培養,以產出更多農學領域的專業翻譯人才。這就需要我們做到以下幾點:

1.強化教師教學的軟實力,完備教學設備的硬實力。教師應不斷更新自身的知識體系,緊跟學術前沿和行業動態,多積累農業相關文本翻譯經驗,以便能夠將最新、最準確的信息傳遞給學生。與此同時,還應提供先進的多媒體教學設施、豐富的在線學習資源以及實踐教學所需的各類設備和工具,著實增強學生在涉農領域的翻譯實踐及翻譯技術能力[32]。

2.以“農學翻譯為核心,機器翻譯為輔助”的模式培養出復合型的翻譯人才。當下要利用好人工智能帶給我們的益處,機器翻譯作為一種輔助翻譯手段,能夠極大地提高我們翻譯農業典籍時的效率。

五、結語

本文通過數據分析和搜索技術深入探討了目前山東籍農學家所編著的農學典籍的英譯現狀。總體來說,這些農業典籍的英譯現狀依舊不容樂觀。同時,本文也從不同維度探究了當前農業典籍外譯時存在的幾個主要問題,并針對這些問題提出了一些可參考性的解決策略。總之,翻譯農業典籍需要綜合考慮專業性、準確性和可讀性。因此在農學典籍翻譯方面,還需加強研究,創新思路與方法,形成自己的特色與優勢,以促進農學典籍的對外傳播,彰顯中國農耕文明和中國文化的世界性意義。

21世紀,我國進入了新的發展階段,面對當下日益增長的文化傳播需求,希望社會各界能夠關注到典籍外譯時遇到的各種困難。各所高校,尤其是農業類高校以及外語類高校要及時調整人才培養模式,為典籍外譯源源不斷地輸送更優秀的全面型人才;媒體行業應當運用“互聯網+”的模式多樣化宣傳農業典籍譯本,吸引更多的讀者;譯員本身更應該嚴格要求自己,不斷吸收這方面的知識,提高自己的翻譯技能。農業典籍是中國傳統文化中濃墨重彩的一筆,一定要抓住此次“講好中國故事”的機會,早日將中國古人的農學智慧傳播出去!

參考文獻:

[1]陳洪兵,劉文燕.基于“講好中國故事”外語繼續教育人才培養的目標構建[J].北京教育(高教),2023,(11):38-39.

[2]閆暢,王銀泉.中國農業典籍英譯研究:現狀、問題與對策(2009—2018)[J].燕山大學學報(哲學社會科學版),2019,20(03):49-58.

[3]閆暢,季夢云,王冉.中國農業典籍英譯問題與策略研究[J].海外英語,2017,(13):132-134.

[4]孫振民,郭遠.《氾勝之書》的源流、內容與價值考論[J].泰山學院學報,2023,45(02):101-106.

[5]鐘彥亮.從田間到舌尖,從救荒到小康:漫談《齊民要術》[J].月讀,2023,(10):37-48.

[6]陳振文.多視角解讀鄭振鐸書目提要的著錄風格——以《農桑輯要》提要為例[J].云南農業大學學報(社會科學版),2011,(01):46-52.

[7]黃英.元代農學家王禎及其在古籍中的農業史學研究[J].中國農業資源與區劃,2021,42(12):88+101.

[8]孫爽.《王禎農書》:一部中國古代農業的百科全書[N].學習時報,2021-11-12(007).

[9]張凱,尹永紅.淺談《農桑輯要》對元代經濟的影響[J].課程教育研究,2013,(33):240-241.

[10]張夢琴.王象晉《二如亭群芳譜》研究[D].南京師范大學,2020.

[11]王永厚.郝懿行的“蜂衙小記”[J].中國養蜂,

1982,(04):28.

[12]孔令翠,周鶴.農學典籍《氾勝之書》的輯佚、今譯與自譯“三位一體”模式研究[J].外語與翻譯,2019, 26(03):47-52.

[13]曹文娟.跨文化傳播視角下的《齊民要術》英譯研究[J].海外英語,2018,(18):9-10.

[14]徐玉鳳.知識翻譯學視域下《齊民要術》的數字英譯[J].當代外語研究,2023,(06):46-53.

[15]張保國,周鶴.石聲漢的農學典籍譯介模式及其啟示[J].解放軍外國語學院學報,2022,45(05):119-127.

[16]柴婷,翟紅華.“一帶一路”背景下《齊民要術》外譯傳播研究[J].海外英語,2019,(12):17-18.

[17]趙春龍,許明武.小斯當東英譯科技典籍《群芳譜》探析[J].中國科技翻譯,2019,32(03):60-63.

[18]車艷妮,劉慶超.人文視域下的《二如亭群芳譜》[J].農業考gMCRotAdJs+oTRq6SzrBwA==古,2022,(01):228-233.

[19]劉爽,惠富平.文本與技術:清代花譜的生成與傳播[J].中國農史,2021,40(05):23-33.

[20]王佳麗,洪波.明代版畫中庭院花木種植與《群芳譜》“雅稱”之關系研究[J].風景園林,2018,25(12):121-124.

[21]孔令翠,陳洋帆.中國農學典籍譯介研究:回顧、問題與展望[J].外國語文,2021,37(03):107-113.

[22]孫旭輝.基于跨文化交際視角下農業典籍英譯研究[J].湖北開放職業學院學報,2020,33(22):156-157.

[23]繆啟愉.齊民要術校釋(第一版)[M].北京:北京農業出版社,1982.

[24]黃建玲.生態翻譯理論指導下的農業文獻翻譯[J].山東農業大學學報(社會科學版),2015,17(01):107-112.

[25]Shih Sheng-han.A Preliminary Survey of the Book Ch’i Min Yao Shu[M].Beijing:Science Press,1962.

[26]徐長春.蒲松齡《農桑經》的農學思想及其當代啟示[J].古今農業,2021,(02):46-51.

[27]Needham,J.Science and civilization in China.Vol.6,Part I,Agriculture[M].By Francesa Bray.Cambridge:

Cambridge University press,1984.

[28]曾雄生.評李約瑟主編白馥蘭執筆的《中國科學技術史》農業部分[J].農業考古,1992,(01):170-174.

[29]張薇薇.淺析農業文獻翻譯中的理解過程[J]. 農村經濟與科技,2016,27(19):293-294.

[30]王文英.中國農業古籍數字化綜述[J].農業考古, 2009,(06):36-38.

[31]田萌,王明樹.從農學典籍英譯本在海外譯介效果看中國農業文化的國際傳播[J].湖北科技學院學報, 2022,42(05):79-84.

[32]戴文靜,李崇月.新文科背景下涉農翻譯人才培養模式探索——以J大學MTI人才培養為例[J].江蘇外語教學研究,2022,(04):8-11.

作者簡介:

歐廣皙,女,山東濟寧人,英語筆譯專業碩士研究生,研究方向:翻譯學。

翟紅華,通訊作者,女,山東蓬萊人,教授,博士,山東農業大學外國語學院MTI教育中心主任,研究方向:語音學及音系學、商務語篇分析、農業典籍翻譯。