兒童議事會的參與機制:一項多案例的跨國比較

摘要:兒童友好城市建設進程中,兒童議事會是兒童表達訴求和參與決策的關鍵途徑。在內涵價值上,兒童議事會具有促進代際公平與兒童正義的倫理厚度,發揚公民權利與民主治理的政治高度,超越象征性參與并推動深層賦權的參與深度。我國兒童議事會建設亟須開展國際視野下的比較借鑒,為構建有效、包容的兒童參與機制提供理論依據與實踐指導。通過對國內外典型案例的比較分析,發現各國兒童議事會參與機制在參與者年齡范圍、實施尺度、參與領域、主要流程、突出特點等方面存在差異,不僅體現了各自的獨特優勢,也伴隨著相應的制度性風險。

關鍵詞:兒童議事會;兒童參與;兒童友好城市;兒童權利

【中圖分類號】 C916 DOI:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.04.007

【基金項目】浙江文化研究工程重點課題“共同富裕示范區‘一老一小’友好型社會建設的理論與實踐”(22WH12-12Z)成果。

引言

“老齡化”“少子化”是我國當前乃至未來一個階段內人口結構變化的主要趨勢,在快速發展的城鎮化進程中,如何把握代際關系和世代結構的重大變化對城市空間治理的挑戰,是當前亟須破解的重要議題。在這一過程中,兒童友好城市建設成為重要切入口。“十四五”規劃中,我國首次在國家規劃層面提出建設兒童友好城市。2021年,國家發展改革委聯合22部門出臺《關于推進兒童友好城市建設的指導意見》,為開展兒童友好城市建設提供方針和指南。根據國家發展改革委等部門聯合印發的共三批建設國家兒童友好城市名單,截至2024年,我國已有93個城市或市轄區獲批國家兒童友好城市試點。

“兒童參與”是兒童友好城市建設中極其重要的一環。公共領域的兒童參與主要指聽取兒童的意見或征求他們的意見[1]。聯合國兒童基金會發布的《兒童權利公約》明確提出,兒童參與權是兒童的一項基本權利,是兒童其他權利實現的基礎,涵蓋“兒童有權得到與之有關的信息、兒童有言論自由權、對影響兒童的一切事項有權發表意見、對兒童的意見適當看待”等方面[2]。在我國,《中華人民共和國未成年人保護法》納入了“兒童參與”原則,“未成年人享有生存權、發展權、受保護權、參與權等權利”。因此,有必要推動兒童全方位融入公共生活,建立健全兒童參與公共活動和公共事務機制,暢通兒童參與渠道。“兒童議事會”是兒童參與的代表性實踐,指由兒童代表組成的兒童議事平臺及其開展的議事活動。兒童代表通過訴求表達、參與決策、監督評價等方式,參與到和兒童群體利益相關的公共事務中,實現將兒童視角納入城市治理決策體系[3]。

西方國家較早開啟了兒童議事會機制探索,學界也針對典型案例開展模式提煉和理論探討[4-11]。但是,鮮有研究對多國案例進行比較分析,目前研究尚未充分回答不同文化、政治和經濟背景下兒童議事會參與機制的差異和共性,也就無法通過國際比較提供新的理論見解和經驗借鑒。此外,我國兒童議事會探索正面臨多重挑戰,如成年人干涉限度尚未明晰、兒童缺乏參與和表達的暢通渠道、兒童參與難以擺脫象征性和形式主義等[12-13]。兒童議事會的跨國比較研究不僅能為我國兒童議事會的構建和發展提供經驗啟示,還有助于識別并應對兒童議事會在實踐中所面臨的困境,從而尋求科學有效的解決方案和發展戰略。

一、兒童議事會的內涵價值

(一)兒童議事會的倫理厚度:代際公平與兒童正義

代際公平理論提出,人類的每一代人都是后代人地球權益的托管人,因此每代人之間在開發、利用自然資源方面權利平等[14]。政治哲學領域的學者認為,代際公平在其根源和結果上是一條自然法則。自然法則是指導日常實踐的隱性道德指南,是超越監管體系和司法裁決的道德錨,它決定了社會復合體中的決策和驅動行為。代際公平作為一條自然法則,起到了代際道德困境中的“道德指南針”的作用,它背后的道德義務是應當為后代人提供至少與當代一樣有利的生活水平[15]。從代際公平視角看,在各類資源短期內總量有限的條件下,擴大兒童參與意味著使成年人在稅收使用、空間營造、決策權等方面做出一定的“讓步”。這形成了兒童參與權背后的道德天平,一端是成年人在城市生活中享受到的便利、權利和資源,另一端則是城市中的兒童參與和兒童福祉。代際公平的指針更偏向于“兒童友好”的一端,不僅僅因為兒童是天然的弱勢群體,也是因為代際公平關注人類延續和后代人福祉。

阿馬蒂亞·森提出可行能力論,認為能力是檢驗優勢正義的一套指標體系[16]。瑪莎·努斯鮑姆在此基礎上提出了以內在的可行能力、綜合的可行能力與人類的核心能力為基礎的能力門檻論,從而構成阿馬蒂亞·森和瑪莎·努斯鮑姆的能力進路[17]。“兒童正義”以能力進路為依托,探討兒童的主體重要性、道德地位和正義話語。首先,兒童的主體重要性是在道德意義上的重要性;其次,兒童具有特殊的人類特征與特定的道德地位,應強調兒童的主體特征既不同于成年人,也不同于一般的限制行為能力人;最后,應當跳出權利本位的自由主義正義話語,基于能力進路構建兒童的正義話語。[18]兒童參與強調賦予兒童“實現其重視之事”的能力養成[19],不僅能夠培養當下的兒童參與能力,也能夠造就未來的公民參與能力。根據兒童正義理論,完善兒童議事會的參與機制,應當注意以下幾點:(1)以兒童視角為評價標準,通過兒童接受和喜愛的形式開展兒童議事活動,讓兒童群體評價兒童議事會的過程和結果;(2)兒童議事會的參與機制應當依據社會正義的需要來不斷地更新、調整;(3)為了避免兒童參與淪為形式,應當構建常態、長期、長效的兒童參與平臺。

(二)兒童議事會的政治高度:公民權利與民主治理

參與是公民的基本權利,是建立民主的手段,也是衡量民主的標準[20]。首先,權利關系是城市的基本關系,城市公民擁有獲得城市空間、參與城市管理、在城市中生活的城市權利[21]。其次,政治參與是維護公民政治權益和促進國家政治生活進步的關鍵途徑,進而成為創建民主治理的重要手段。最后,公民參與通過將公民納入公共政策過程來促進民主協商和鞏固民主制度[22]。盡管公民參與如此重要,但真正落實有效的公民參與并非易事,難點之一在于公民的參與意愿和參與能力需要長期培養,無法一蹴而就。應當將兒童參與上升到培養公民參與意愿和能力的政治高度,一方面鼓勵兒童參與公共事務,培養兒童民主意識和參與能力;另一方面通過兒童帶動家長,實現公民參與的社會動員。因此,從政治高度看待兒童參與,不僅是對兒童權利的尊重和保護,更是對城市社會和政治生活可持續發展的深遠布局。

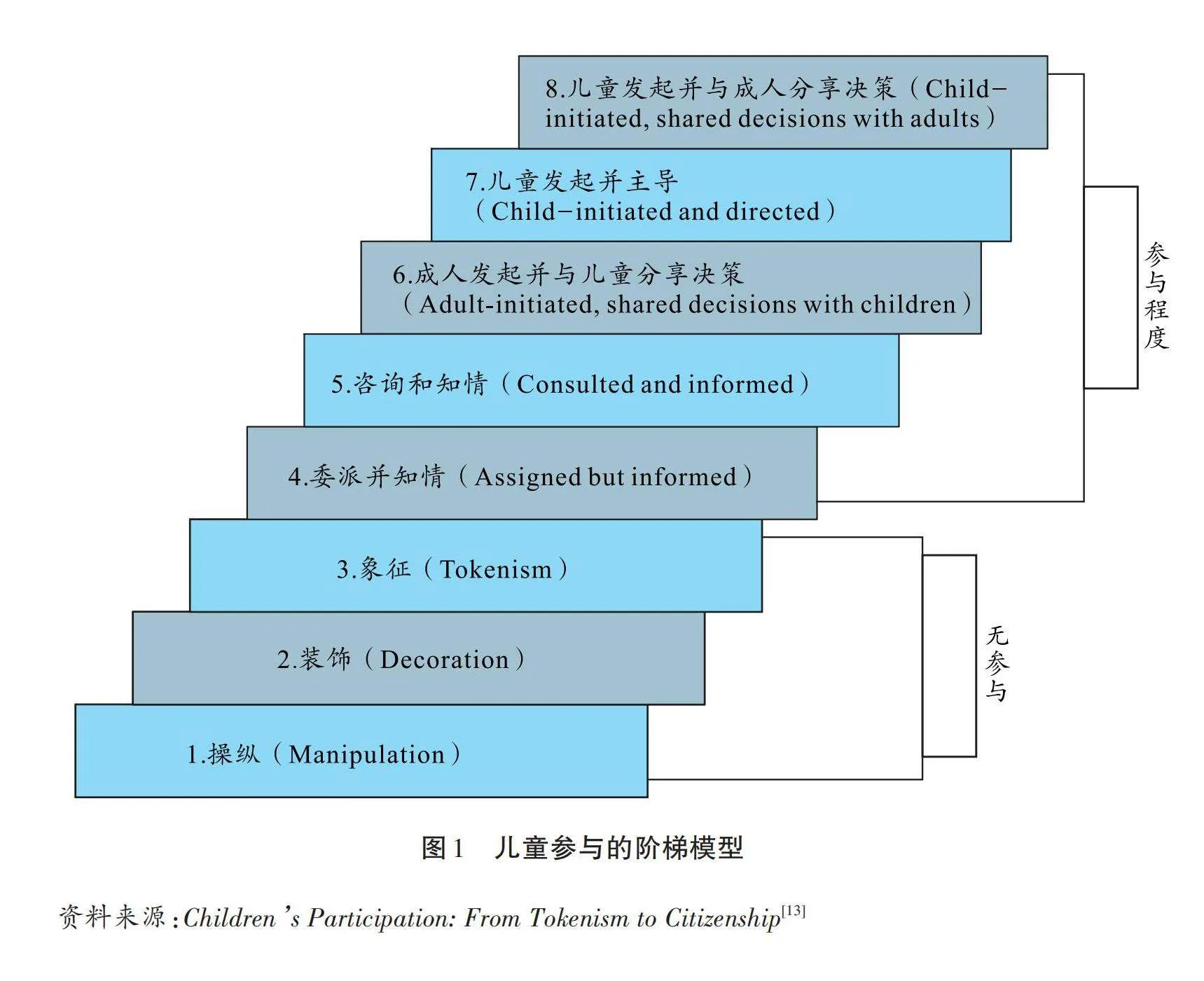

(三)兒童議事會的參與深度:超越象征的深層賦權

哈特根據兒童參與的“程度”情況提出了兒童參與階梯理論(圖1)。根據逐級深入的階梯模型,在不同的參與階段,成人與兒童扮演著不同的角色。不過,盡管該模型根據參與程度進行分級,參與程度的階梯級別不直接代表對應實踐的優劣。具體情境下,兒童的參與程度需要視實踐目標而定。第1~3級為“非參與”階段,其特點為被操縱、裝飾、象征性,在開展兒童工作的過程中應當避免。此時,成人占據完全的主導地位,以家長式的權威代替兒童做出決策并予以執行;而兒童處于被動地位,喪失了整個政策過程的參與權,包括知情權、發言權和決策權。在第4~5級的兒童參與階段,成人依然把握著決策權,兒童雖然能夠知情或是發表意見,但是沒有參與決策。即便該階段的兒童參與程度尚未達到充分水平,其潛在價值和實踐意義仍不容忽視,因為告知和協商的過程可以激發兒童主動思考的意愿、培養兒童的想象力與創造力。第6級參與階段旨在通過成人指導來塑造兒童價值觀,并且通過觀察兒童的選擇來透視兒童視角。在第7~8級參與階段是對兒童的賦權,該階段參與機制對兒童的認知能力和表達能力有較高要求,屬于更深層次的兒童參與。隨著兒童參與程度的逐步加深,成人與兒童的關系發生了轉變,成人從主導者變為支持者[23-24]。

理想狀態下運轉良好的兒童議事會,鼓勵深層次的兒童參與,對應第6級及以上的兒童參與[25],即“成人發起并與兒童分享決策”“兒童發起并主導”“兒童發起并與成人分享決策”。與投票評選、志愿活動等形式的兒童參與活動相比,兒童議事會活動是對兒童更深層次的賦權,通過構建兒童議事會作為兒童專屬的政治參與機構,能夠較大程度上減少成人的控制和干擾,為兒童充分自由表達提供平臺和空間。

二、兒童議事會的參與機制

(一)德國雷根斯堡市:青少年委員會

德國雷根斯堡市十分重視兒童參與權,該市發布的《兒童與青少年的參與——進一步提高雷根斯堡市兒童與青少年參與度的綱領》提出,兒童參與領域主要集中在兒童日常生活事務,例如游戲場規劃、青少年救助規劃、中小學校和青少年機構的改建或新建設施(室內和室外)、救助計劃會談等。為建立可持續的兒童參與機制,雷根斯堡市建立了“青少年顧問委員會”。委員會的成員須為14~17歲的青少年,成員們具有表決權,由當地兒童選舉產生。委員會參與雷根斯堡市的重要計劃并提供咨詢,對于市內一切與兒童和青少年相關的事件,都可提出建議和發表意見,但參與領域主要聚焦日常生活空間。委員會的預算由市政府撥付、兒童和青少年自主管理。作為“青少年顧問委員會”模式的補充,雷根斯堡市還為8~13歲兒童創立了“市長兒童顧問”的參與模式,兒童顧問每年與市長進行多次會談,在會談中表達需求,并對兒童相關決議發表意見[26]。

(二)英國倫敦市:青年議會

青年議會是指由政府或非政府組織單獨或聯合組織推動,旨在拓展青年政治參與途徑、激發青年政治參與熱情、擴充青年政治參與權利、深化青年政治參與效果而進行的一種制度化設計,在性質上屬于非政府組織范疇[27]。雖然名為青年議會,但其參與主體和服務對象主要是兒童,參與者年齡一般在11~19歲。英國的青年議會在級別上分為全國性青年議會和地方性青年議會,后者常常以一個城市為單元。在地方層面上,城市青年議會由兒童組成的理事會進行兒童意見征集,并由理事會成員來“代表”其他兒童的利益[28]。以倫敦市為例,倫敦青年議會(London Youth Assembly)匯集了來自倫敦各地的青年代表,旨在鼓勵倫敦青年參與城市治理,并將青年關心的議題帶到當地政治的前沿。倫敦青年議會每季度在市政廳的會議廳舉行一次會議,討論議題主要圍繞暴力與安全、健康、環境保護、教育和就業、文化等青年關注的公共政策議題。議題所屬領域具有相當的廣度和深度,甚至不局限于兒童和青少年相關問題。倫敦市下轄的若干行政區負責選舉出歷年的兩名倫敦青年議會成員,選舉過程因行政區而異。倫敦青年議會成員不僅需要代表行政區參加全市青年議會,而且需要將全市青年議會的工作反饋給各自的行政區。此外,倫敦青年議會還注重對青年政治參與能力的培養,其活動議程包括公開演講培訓、代表責任培訓、了解政府工作和公共政策等[29]。

(三)巴西巴拉曼薩市:兒童參與式預算議會

巴西巴拉曼薩市的兒童參與式預算議會(Children’s Participatory Budget Council)由9~15歲兒童組成,9歲以下和15歲以上的兒童可以參加選舉,但沒有資格投票或被選舉。自1998年以來,每年都有6000多名兒童參加討論和集會,投票選舉出男孩和女孩各18名作為兒童參與式預算議會的成員,討論兒童需求與預算分配相關事項。兒童參與式預算議會的職責是決定如何將市政預算的一部分(每年約12.5萬美元)用于解決兒童相關問題。當選的兒童議員會學習如何在民主結構中代表其他兒童,根據現有資源確定預算事項的優先次序,并將這些事項提上政策議程。每年的議事活動由項目協調員組織,項目內容涵蓋修復學校設備、改善低收入地區的安全性和可游玩性、修復下水道和排水溝、植樹和綠化,等等。雖然這些項目的可用資金僅占市政總預算的很小一部分,但這些兒童關切的議題對兒童福祉和城市善治均具有重要意義。[30-31]在以往參與式預算實踐中,成人是公民參與的主體,但兒童參與式預算議會將參與性預算的制度設計擴展到兒童群體。

(四)中國深圳市:兒童議事會

《深圳市建設兒童友好型城市戰略規劃(2018—2035年)》提出要建立兒童參與的長效機制,推動兒童從被動型參與向主動型參與轉變。經過2018年至今的探索,深圳市已經基本建立“市—區—社區”三級兒童代表制度。兒童議事代表以“網絡平臺、多種渠道、自愿報名的形式,在全市范圍內不分戶籍、不同年齡段選取”,議事代表的主要職責是“在成人引導下,參與城市和社區公共事務,組織兒童活動,收集反饋兒童需求,代表兒童提出意見建議”[32]。根據深圳市婦聯的統計數據,截至2020年5月,深圳市已設立百余家兒童議事會,舉辦了上千場兒童議事活動,議事主題主要集中在社區、學校等周邊空間改造。深圳市兒童參與實踐重視社區尺度的行動,明確將“社區兒童參與專題培訓”“建立多元兒童社區參與機制”列為兒童參與實踐行動的重點內容。但是,已開展的兒童參與環節集中在需求表達和協同設計層面,兒童參與決策的機制尚未完善。為保障兒童議事會形成長期有效的機制,兒童議事會發起部門根據有關規定將兒童議事會納入部門年度工作計劃、列入年度預算,并由發起部門牽頭、各相關單位參與、社會力量支持,給予人員、政策、資金支持[33]。

三、跨國多案例比較分析

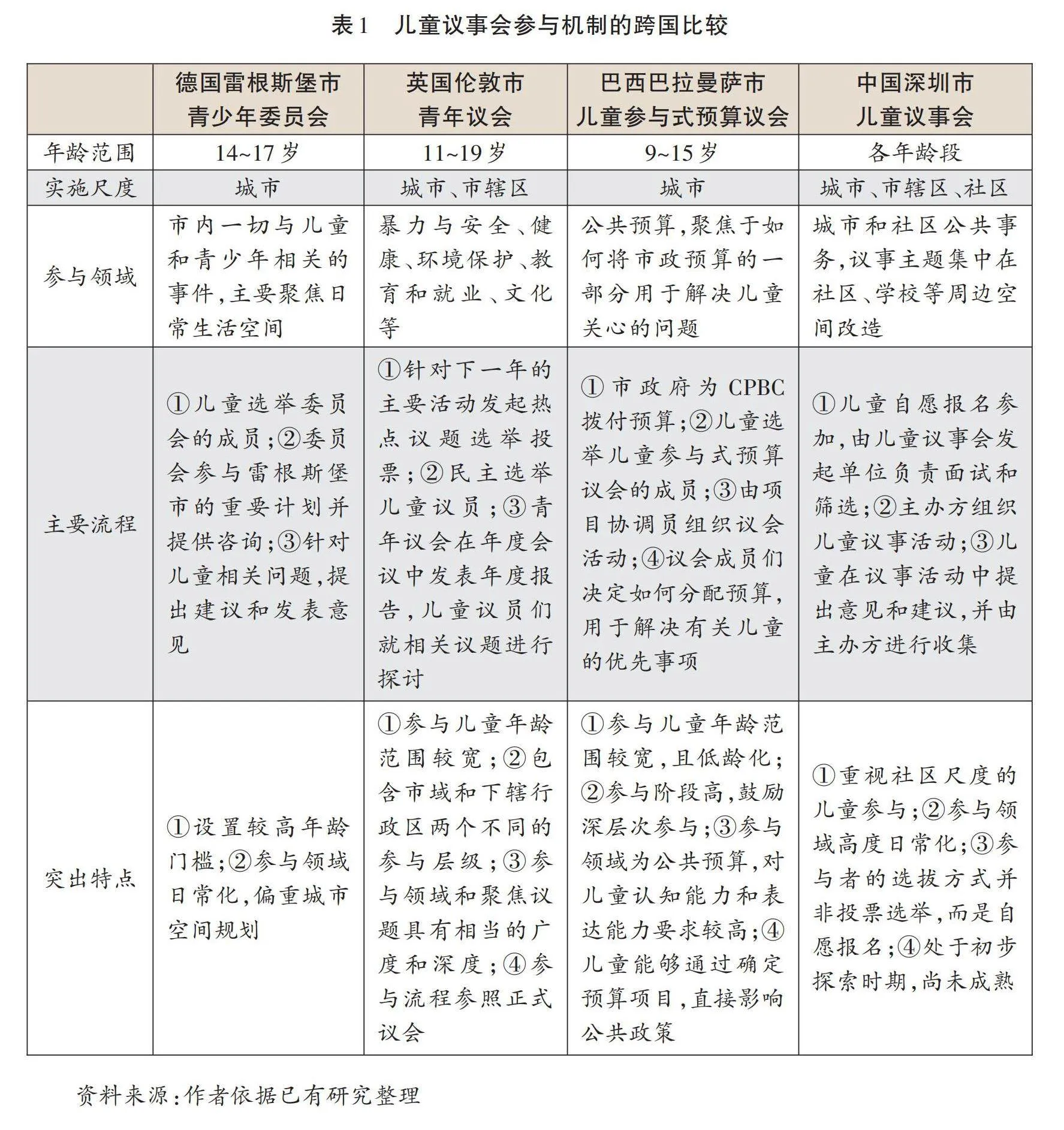

通過兒童議事會的多案例比較分析,可以發現各國實踐參與機制的差異,包括參與兒童的年齡范圍、實施尺度、參與領域、主要流程,由此形成了各自的突出特點(表1)。

德國雷根斯堡市青少年委員會為參與成員設置了較高的年齡門檻,規定最低年齡為14歲。與英國倫敦的11歲、巴西巴拉曼薩市的9歲、中國深圳的“各年齡段”相比,14歲的年齡門檻相對較高。這一制度設計保障了委員會成員具有較高的認知能力、思維能力和表達能力,能夠進行深層次的兒童參與,為城市空間規劃提出可行意見。實際上,德國雷根斯堡市為8~13歲兒童和14~17歲青少年設計了兩種不同的參與模式,分別為“市長兒童顧問”和青少年委員會。多國兒童議事會實踐表明,低年齡段兒童的參與程度往往低于高年齡段兒童[34-35]。將年齡較小的兒童和年齡較大的兒童分開進行兒童參與,能夠避免年齡較小的兒童參與程度不足或是“被高年齡段兒童代表”。然而,分別設計不同年齡層的兒童參與機制,可能導致不同年齡層兒童的溝通交流不足,從而不利于兒童群體內部的關系協調。

英國倫敦市青年議會的代表性特點是參與領域具有相當的廣度和深度。在其他案例中,兒童議事會聚焦的議題往往呈現本土化、日常化的特征;而倫敦青年議會的參與領域不局限于本土問題或日常問題,甚至也不局限于與兒童相關的問題,而是對有關城市治理和社會發展的議題進行全盤考慮。這對兒童的認知能力和思維能力要求極高,有利于鍛煉和提升兒童的思維水平,塑造其國家認同感和公民精神。即便英國的青年議會歷史悠久,已經形成成熟的運作機制,依然存在著兩大制度性風險:第一,青年議會的參與領域具有強烈政治色彩,可能在參與過程中產生各種形式的精英主義,使“兒童參與”異化為“精英參與”。再加上青年議員由投票選舉而來,增加了精英在其中運作的風險,可能會抑制處于社會不利地位的青年進行政治參與和需求表達[36]。第二,議題的非日常化和非本土化,可能導致青年議會淪為政治點綴。一般而言,兒童在日常化領域的參與更容易被真正落實。具有廣度和深度的兒童參與領域,雖然使青年議會更具知名度,但是為兒童提案的落地實施帶來困難。

巴西巴拉曼薩市兒童參與式預算議會的顯著特點是參與領域為公共預算。在各國實踐中,兒童議事會的預算往往掌握在成人組織者手中,主要用途是組織和舉辦兒童議事會。而巴拉曼薩市兒童參與式預算議會參照公民參與式預算模式,掌握一部分政府預算的支配權,兒童議員們可將這些預算支配到討論得出的兒童相關政策議程中,體現對兒童較高層次的賦權。然而,巴拉曼薩市兒童參與式預算議會面臨著可持續性危機,關鍵原因是市政府債務問題導致的預算不足。實際運行過程中,由于政府長期以來的債務問題,分配給兒童參與式預算議會的預算從未全額到位[37]。預算是巴西巴拉曼薩市兒童參與式預算議會的核心要素,一旦長期面臨撥款不足的可持續性危機,就會導致這一兒童參與機制的失靈。

中國深圳市的兒童議事會充分關注社區尺度的行動,這決定了兒童參與內容具有微觀、日常的特征。社區是一個微型社會,也是距離兒童最近的生活圈,社區兒童議事會的建設是社區和兒童的共贏舉措。兒童期的社區參與是兒童人生中參與社會的第一步,兒童能夠從中獲得知識與經驗,同時社區也因為有了兒童參與而實現包容性治理和發展,兒童和社區都將是兒童參與的受益者。在一個理想的社區兒童參與模式中,參與者包括兒童、社區居委會、家長等兒童的監護人。其中,兒童是參與的主體,成人則應當合理介入,擔負起守護者和引導者的責任。深圳市社區兒童議事會由兒童代表、成人支助者、專業顧問等人員組成[38],在實踐中需要注意成人過度干預的風險,以實現兒童代表的真實有效參與。

不同國家和城市的兒童議事會遵循不同的運作機制,也存在共同特點:(1)各國兒童議事會均致力于在城市治理中體現代際公平和兒童正義,號召全社會傾聽兒童聲音、考慮兒童需求、保障兒童權利;(2)兒童議事會背后的內涵包含著對公民身份的重新思考,通過兒童參與來補償兒童尚未得到的一些公民權利;(3)鼓勵深層次的兒童參與,主張賦予兒童一定決策權,讓兒童真正參與到城市和社區治理的決策過程中;(4)各國實踐都試圖將兒童議事會機構和制度進行流程化和規范化,從而形成長效的兒童參與機制。

結語

兒童友好城市的愿景并不局限于促進兒童權利,還包括促進城市的治理進步。其中,兒童參與可以成為實現城市包容性治理、推動城市高質量發展的切口和契機。兒童議事會作為兒童參與的代表性實踐,旨在促進城市治理的公平正義,重新思考兒童的公民身份,改善兒童在政治和社會領域的邊緣化處境,將兒童福祉融入城市治理體系。

各國兒童議事會的參與機制具有國別差異和地方特色。德國雷根斯堡市青少年委員會為參與成員設置了較高的年齡門檻,保障參與成員具有較好的參與能力,而且能夠避免低年齡段兒童參與不足或“被代表”。英國倫敦市青年議會的參與內容和議題具有較高廣度和深度,能夠有效培養兒童參與能力和公民精神。巴西巴拉曼薩市兒童參與式預算議會將兒童參與引入公共預算,其制度設計體現深層參與和深度賦權。中國深圳市在社區層級探索兒童議事會機制,因而更加具有影響社區治理實踐的潛能。

各國實踐中顯現的制度性風險值得審視和反思,包括兒童群體溝通交流不足的風險、精英運作的風險、兒童提案難以落實的風險、可持續性危機,以及成人過度干預的風險。通過對中外兒童議事會參與機制的比較研究,提出對我國兒童議事會發展的建議:(1)加強兒童群體內部的交流,促進不同年齡層兒童有效溝通、互促成長;(2)警惕精英運作兒童議事會平臺,動員各收入層級的家庭和兒童共同參與;(3)建立健全兒童議事會的落實機制和反饋機制,使兒童提案有機會真正影響公共政策和社區治理實踐;(4)識別損害兒童議事會可持續性的要素,在流程設計、資金支持、政策扶持等方面努力克服可持續性危機,從而達到兒童參與的長期有效發展;(5)避免成人過度干預,給予兒童恰當的自主權和決策權,培養兒童參與能力和民主意識,讓兒童真正參與到社會發展建設中。

參考文獻:

[1] Penelope Carroll, Karen Witten, Lanuola Asiasiga and Enyi Lin, “Children’s Engagement as Urban Researchers and Consultants in Aotearoa/New Zealand: Can it Increase Children’s Effective Participation in Urban Planning?”[J], Children and Society, 2019, 33(5): 414-428.

[2] UNICEF, Convention on the Rights of the Child [R], 1989: 5.

[3] 深圳市婦女兒童工作委員會:《深圳市兒童參與工作指引(試行)》[EB/OL], 2021年7月28日,http://www.szfegw.cn/gzdt/tzgg/content/post_714987.html,訪問日期:2024年7月1日。

[4] Marta Barceló, “Reality Check on Children’s Participation in the Governance of Barra Mansa, Brazil”[J], Children, Youth and Environments, 2005, 15(2): 169-184.

[5] Helen Bouma, Mónica López López, Erik J. Knorth and Hans Grietens, “Meaningful Participation for Children in the Dutch Child Protection System: A Critical Analysis of Relevant Provisions in Policy Documents” [J], Child Abuse and Neglect, 2018, 79: 279-292.

[6] Fiona Mayne and Christine Howitt, “Embedding Young Children’s Participation Rights Into Research: How the Interactive Narrative Approach Enhances Meaningful Participation”[J], International Journal of Early Childhood, 2019, 51(3): 335-353.

[7] Eliana Guerra, “Citizenship Knows No Age: Children’s Participation in the Governance and Municipal Budget of Barra Mansa, Brazil”[J], Environment and Urbanization, 2002, 14(2): 71-84.

[8] 賀藝菲、呂飛、魏曉芳:《兒童有效參與社區建設與規劃的國際經驗及啟示》[J],《規劃師》2023年第10期,第146-153頁。

[9] 周長鮮:《英國青年議會及其對國家認同的塑造機制》[J],《新視野》2016年第1期,第123-128頁。

[10]杜麗靜:《芬蘭推進兒童教育參與權的積極舉措及特點》[J],《比較教育研究》2016年第7期,第14-20、36頁。

[11] 陳慶梅、鄧希泉、王語嫣:《青年政治參與何以可能與如何提升?——以“青年議會”研究為基礎》[J],《中國青年研究》2020年第1期,第112-119頁。

[12] 葉珩羽、唐燕:《兒童參與社區建設的階段與路徑研究》[J],《中外建筑》2021年第7期,第4-8頁。

[13] Roger A. Hart, Children's Participation: From Tokenism to Citizenship [M], Innocenti Essay No. 4, International Child Development Centre, Florence, 1992: 8-14.

[14] Edith Brown Weiss, “The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity”[J], Ecology Law Quarterly, 1984, 11(4): 495-581.

[15] Julia M. Puaschunder, “Ethical Decision Making Under Social Uncertainty: An Introduction to üBerethicality”[J], Sustainable Production and Consumption, 2017, 12: 78-89.

[16] 阿馬蒂亞·森:《正義的理念》[M],王磊、李航譯,中國人民大學出版社,2012年,第214-217頁。

[17] 瑪莎·C. 努斯鮑姆:《尋求有尊嚴的生活:正義的能力理論》[M],田雷譯,中國人民大學出版社,2016年,第17-26頁。

[18] 亓光:《政治哲學視域下的兒童正義問題》[J],《思想戰線》2017年第5期,第95-102頁。

[19] 吳金群、毛家楠:《兒童友好城市建設的理論內涵和政策議程》[J],《黨政研究》2022年第4期,第100-111、127頁。

[20] 同[13]。

[21] 陳忠:《城市權利:全球視野與中國問題——基于城市哲學與城市批評史的研究視角》[J],《中國社會科學》2014年第1期,第85-106、206頁。

[22] 張緊跟:《參與式治理:地方政府治理體系創新的趨向》[J],《中國人民大學學報》2014年第6期,第113-123頁。

[23] 同[12]。

[24] 同[13]。

[25] 宗麗娜、趙雪君:《兒童參與支持城市發展——威海市兒童友好型城市的創建》[J],《人類居住》2021年第1期,第22-25頁。

[26] 雷越昌、魏立華、劉磊:《城市規劃“兒童參與”的機制探索——以雷根斯堡市和深圳市為例》[J],《城市發展研究》2021年第5期,第52-59頁。

[27] 同[11]。

[28] Michael Wyness, “Children Representing Children: Participation and the Problem of Diversity in UK Youth Councils”[J], Childhood: A Journal of Global Child Research, 2009, 16(4): 535-552.

[29] “The London Youth Assembly | London City Hall”[EB/OL], November 14, 2018, accessed June 24, 2024, https://www.london.gov.uk/who-we-are/what-london-assembly-does/london-assembly-publications/london-youth-assembly.

[30] 同[7]。

[31] 同[4]。

[32] 深圳市婦女兒童工作委員會:《深圳市建設兒童友好型城市戰略規劃(2018—2035 年)》[EB/OL], 2018年4月3日, https://www.sz.gov.cn/zfgb/2018/gb1044/content/post_4997846.html,訪問日期:2024年7月1日。

[33] 同[3]。

[34] 同[28]。

[35] 陸貝旎:《哈特階梯理論觀照下的社區兒童參與探究——以寧波市海曙區華興社區“青少年協會”為例》[J],《浙江青年專修學院學報》2014年第3期,第52-56頁。

[36] 同[28]。

[37] 同[4]。

[38] 同[3]。

作者簡介:毛家楠,浙江大學公共管理學院博士研究生。吳金群(通訊作者),浙江大學公共管理學院教授,博士生導師。

責任編輯:盧小文