基于SWOT的糧食行業數字化人才培養路徑分析

摘要 人才始終是困擾和制約我國糧食行業發展的“瓶頸”。為促進我國糧食行業數字化轉型,從糧食行業數字化人才培養視角出發,對糧食行業數字化轉型方向與數字化人才需求進行具體分析。其次,運用SWOT方法分析了我國糧食行業數字化人才培養存在的優勢和劣勢、機遇和挑戰。并依據SWOT分析結果,圍繞“政產學研”四大人才培養主體,構建了我國糧食行業數字化人才培養四大路徑。最后,基于我國糧食行業數字化人才培養的優勢大于劣勢,機遇大于威脅的現狀,對提出的扭轉型人才培養路徑進行了具體分析。

關鍵詞 糧食行業;數字化人才;人才培養;政產學研

中圖分類號 F 49 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2024)16-0231-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.16.049

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Analysis of Digital Talent Cultivation Path in Grain Industry Based on SWOT Method

HU Jing1,QIAN Yu-hao2

( Personnel Department of Nanjing University of Finance & Economics, Nanjing, Jiangsu 210023;2.College of Food and Materials, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing, Jiangsu 210023)

Abstract Talent has always been the “bottleneck” that puzzles and restricts the development of China’s grain industry.To promote the digital transformation of China’s grain industry,from the perspective of the cultivation of digital talents in the grain industry, this paper analyzes the direction of digital transformation and the demand for digital talents in the grain industry. Secondly, the article uses SWOT method to analyze the advantages and disadvantages, opportunities and challenges of digital talent cultivation in China’s grain industry. According to the results of SWOT analysis, the article constructs four paths for the cultivation of digital talents in China’s grain industry around the four major talent cultivation subjects of government, industry, universities and scientific research institutions. Finally, based on the current situation that the strength of digital talent cultivation in China’s grain industry outweigh the weakness,and the opportunities outweigh the threats, the article makes a specific analysis of the proposed path of reverse talent cultivation.

Key words Grain industry;Digital talents;Talent training;Government-industry-university-research

基金項目 南京財經大學高等教育及改革發展研究課題(GJGF202108)。

作者簡介 胡靜(1992—),女,安徽宿州人,研究實習員,碩士,從事糧食安全、人才管理研究。

收稿日期 2023-09-14

在新一代數字化技術的引領和支撐下,產業數字化轉型成為解決我國行業痛點、促進行業發展的重要路徑[1]。在全球疫情不確定、國際局勢復雜、糧食危機持續加深的新環境下,我國糧食行業發展機遇與挑戰并存。早在2012年國家糧食局發布了《大力推進糧食行業信息化發展的指導意見》國糧展〔2012〕,為保障我國糧食行業持續向好發展,加快促進糧食行業數字化轉型,2023年中央一號文件《中共中央 國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中重點強調推進糧食行業數字化轉型,落實維護國家糧食安全。

近年來,隨著數字化技術的不斷成熟、應用領域不斷拓寬,數字化技術在糧食“產購儲加銷” 各環節均取得豐碩成果[2]。另一方面,人才始終是困擾和制約我國糧食行業發展的“瓶頸”[3]。糧食行業數字化的快速建設也使得相關數字化人才的供不應求,缺乏既懂數字化技術又懂糧食行業業務的綜合人才。現有研究結果表明,我國糧食行業尚未形成高效的人才培養機制,存在糧食數字化技術專業嚴重偏少、糧食數字化產學研聯合較弱、缺乏高效靈活的糧食數字化人才引進政策等問題[4]。

為促進我國糧食行業數字化轉型,該研究從糧食行業數字化人才培養視角出發,圍繞糧食“產購儲加銷”全產業鏈展開糧食行業數字化轉型方向研判,圍繞糧食全產業鏈、糧食企業業務流程具體分析我國糧食行業數字化人才需求。其次,運用SWOT方法具體分析我國糧食行業數字化人才培養存在的優勢和劣勢、機遇和挑戰,為制定糧食行業數字化人才培養路徑提供支撐。最后,依據SWOT分析結果,圍繞“政產學研”四大人才培養主體,構建我國糧食行業數字化人才培養四大路徑。

1 糧食行業數字化轉型方向研判與數字化人才需求分析

1.1 糧食行業數字化轉型方向研判

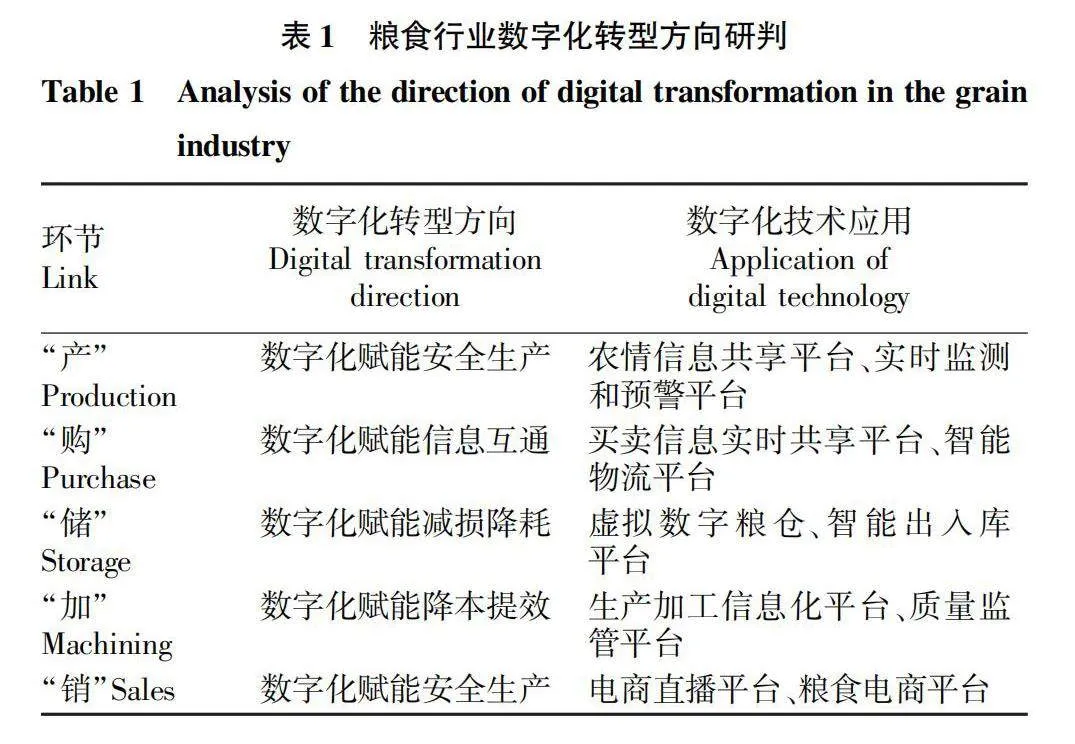

圍繞糧食“產購儲加銷”全產業鏈(表1),結合數字化技術在糧食行業、其他行業的已有應用案例,對我國糧食行業數字化轉型進行方向研判,為推進我國糧食行業數字化人才培養提供參考。

1.1.1

糧食生產數字化轉型。糧食生產環節數字化轉型側重優化糧食生產模式,提升糧食產量和質量,以幫助農戶實現科學種養為目標。重點通過云計算、衛星遙感、物聯網等數字化技術,加強農情信息采集,解決盲目種、粗放管、胡亂收等問題,并為糧食生產環節提供農情信息共享平臺、實時監測和預警平臺[5]。

1.1.2

糧食收購數字化轉型。糧食收購環節數字化轉型側重糧食收購業務的高效及合規,以破除信息壁壘為目標。重點通過5G、數據存儲等數字化技術加強對現有數據資源的統籌整合、融合應用,解決數據資源“碎片化”“孤島化”問題,為購銷環節提供實時信息共享平臺、智能物流平臺[6]。

1.1.3 糧食儲存數字化轉型。糧食儲存環節數字化轉型側重糧食倉儲作業的高度可視化,以促進糧食減損降耗為主要目標。重點通過可視化、物聯網、人工智能等數字化技術,打造虛擬數字糧倉、智能出入庫平臺[7]。

1.1.4 糧食加工數字化轉型。糧食加工環節數字化轉型側重糧食加工過程的優化,以降低加工成本、提高產量為目標。重點通過自動化、數據采集、傳感器等數字化技術,為糧食加工企業提供優化工藝、科學排產、精細成本控制、質量追溯等技術,構建生產加工信息化平臺、質量監管平臺[8]。

1.1.5 糧食銷售數字化轉型。糧食收購環節數字化轉型側重資源整合、線上銷售,以幫助農戶打開銷路、增收致富為目標。重點通過電子支付、區塊鏈、云計算等數字化技術,加強對糧食銷售、購買需求數據的統籌整合,減少農產品中間環節,為銷售環節提供糧食電商平臺[9]。

1.2 糧食行業數字化人才需求分析

結合糧食行業數字化轉型概念,該研究將糧食行業數字化人才總結為:掌握數字化技術,熟悉糧食業務,且能夠運用數字化技術促進糧食行業發展的人才。該研究圍繞糧食全產業鏈、糧食企業業務流程對我國糧食行業數字化人才需求進行詳細分析,為制定我國糧食行業數字化人才路徑提供支撐。

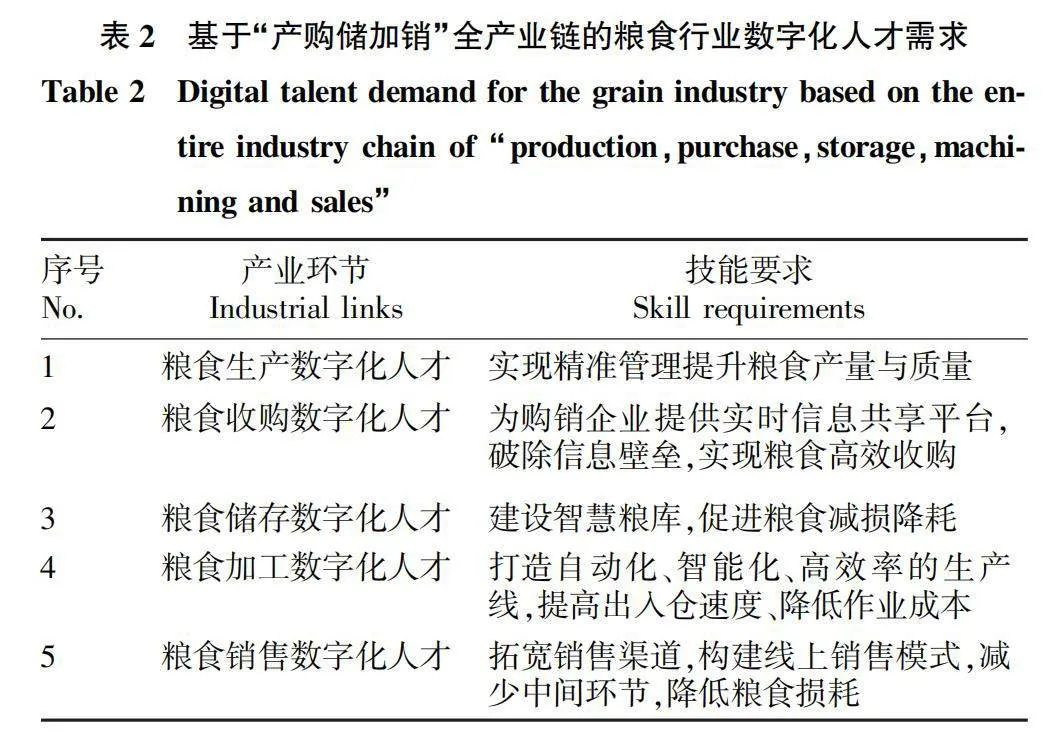

根據糧食行業“產購儲加銷”全產業鏈,糧食行業數字化人才需求包括以下5類(表2)[10]:①糧食生產數字化人才。借助數字化技術在播種、生長、收獲過程中實現精準管理提升糧食產量與質量。②糧食收購數字化人才。借助數字化技術為購銷企業提供實時信息共享平臺,破除信息壁壘,實現糧食高效收購。③糧食儲存數字化人才。借助數字化技術建設智慧糧庫,促進糧食減損降耗。④糧食加工數字化人才。借助數字化技術打造自動化、智能化、高效率的生產線,提高出入倉速度、降低作業成本。⑤糧食銷售數字化人才。借助數字化技術打造網上糧店、開展直播銷售等渠道,構建線上銷售模式,減少中間環節,降低糧食損耗,節約企業成本。

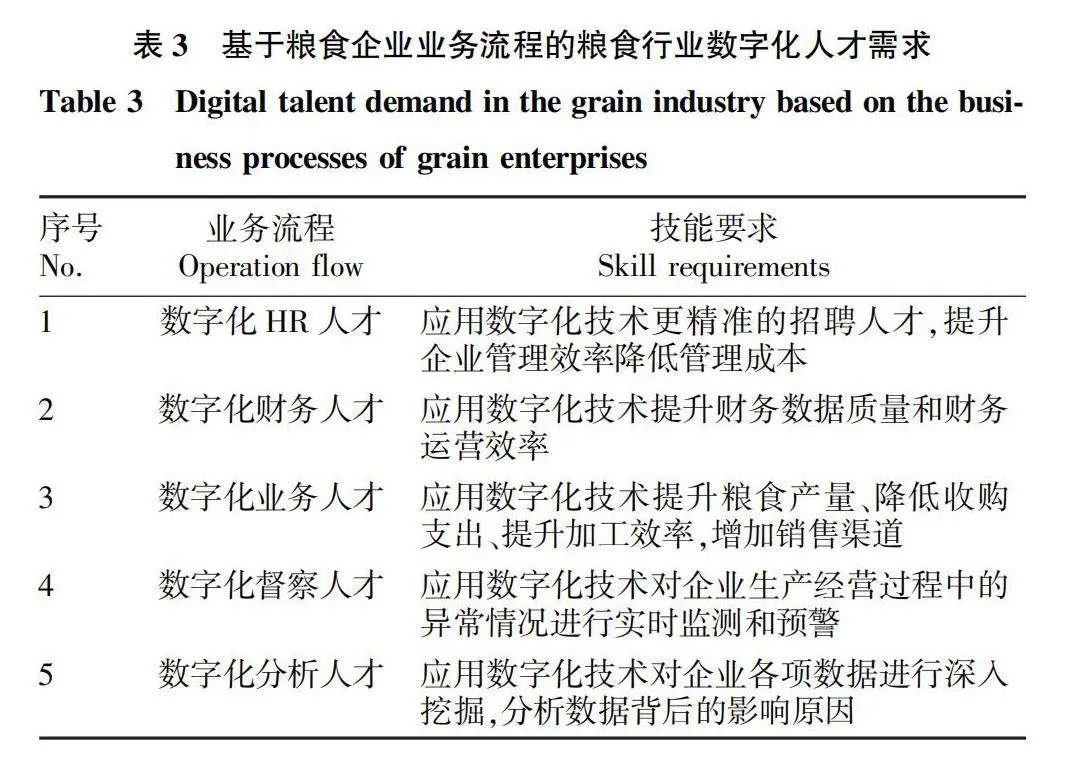

根據糧食企業業務流程,糧食行業數字化人才需求包括5類(表3)[11]:①數字化HR人才。在企業招聘管理、培訓、績效管理、薪酬與激勵、人力資本分析等方面,糧食企業數字化HR人才應用數字化技術更精準的招聘人才,提升企業管理效率降低管理成本。②數字化財務人才。在企業現金出納、會計核算、財務分析與報告、財務審計、投融資管理等方面方面,數字化財務人才應用數字化技術提升財務數據質量和財務運營效率。③數字化業務人才。在糧食生產、收購、存儲、加工、銷售等業務環節,數字化業務人才應用數字化技術提升糧食產量、降低收購支出、提升加工效率,增加銷售渠道。④數字化督察人才。在企業各項生產經營活動中,數字化督察人才應用數字化技術對企業生產經營過程中的異常情況進行實時監測和預警,為企業的穩定發展保駕護航。⑤數字化分析人才。在企業經營決策過程中,數字化分析人才應用數字化技術對企業各項數據進行深入挖掘,分析數據背后的影響原因,為企業決策作支撐。

2 糧食行業數字化人才培養SWOT分析

由美國舊金山大學管理學教授韋里克提出的SWOT分析法是一種能夠比較客觀而準確地分析和研究一個客體現實情況的方法[12]。運用SWOT分析法能夠將研究對象的內部資源、外部環境及其發展戰略進行有機結合,從而抓住內外部發展機會,發揮有利優勢和機會,最大限度削減劣勢和威脅,以保障所要實現目標的達成。

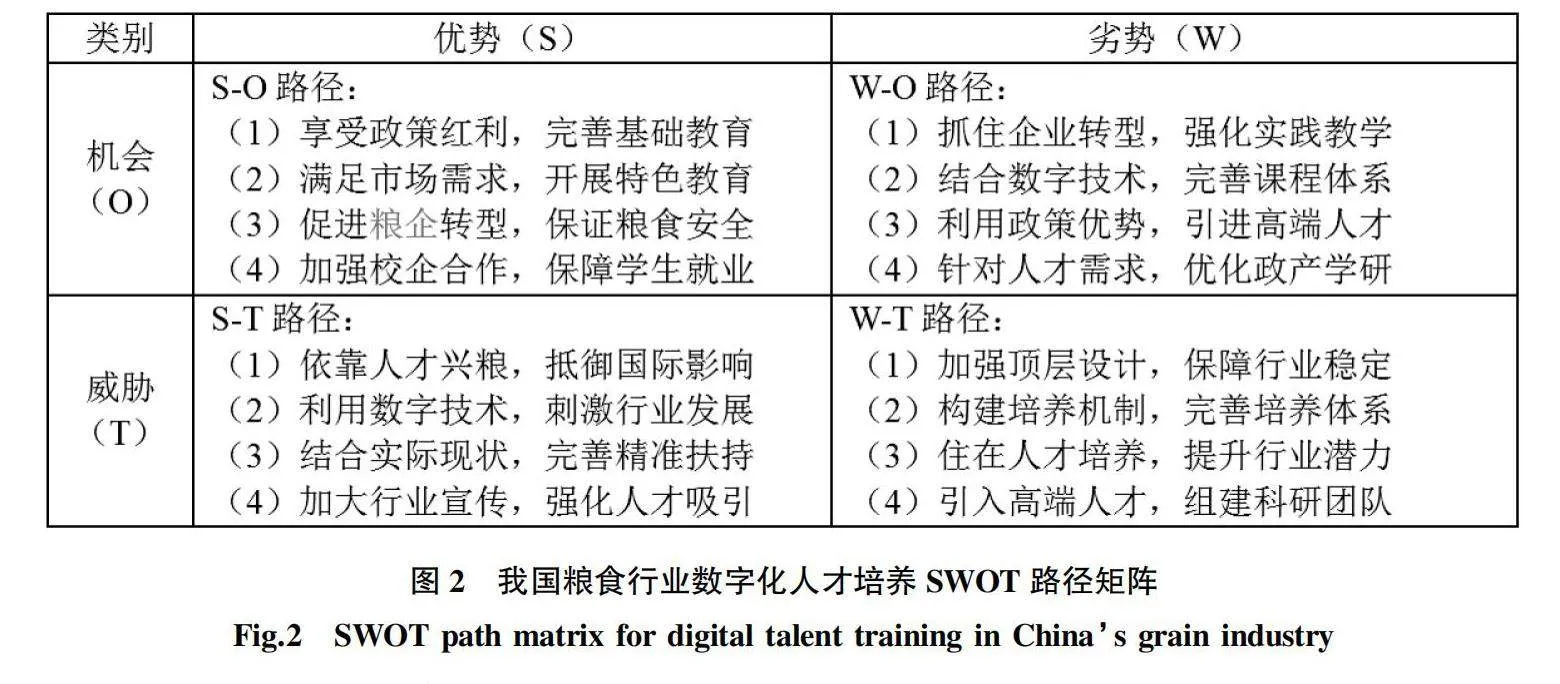

為合理制定我國糧食行業數字化人才培養路徑,該研究運用SWOT方法進一步分析當前我國糧食行業數字化人才培養存在的優勢和劣勢,以及面臨的機遇和挑戰,結果見圖1。

2.1 內部優勢分析

我國糧食行業數字化人才培養內部優勢主要包括以下4點[13]。一是基礎教育不斷完善。近年來我國基礎教育水平大幅提升。2022年我國普惠性幼兒園覆蓋率超過88%,九年義務教育鞏固率突破95%,為我國人才隊伍建設提供有效支撐。二是高等教育資源豐富。目前,我國共有高等學校3013所,其中開設糧食類專業的本科院校共超過50所,開設數字化技術類專業的本科院校超過160所。三是糧食行業持續向好。近年來我國糧食生產連獲豐收,2022年全國糧食總產量達6 865.5億kg,糧食產量連續8年穩定在6 500億kg以上。四是在校大學生基數大。2021年我國高等教育毛入學率達57.8%,接受高等教育人口達2.4億,全國普通、職業本專科共有在校生3 496.13萬人,為人才培養奠定了重要基礎。

2.2 內部劣勢分析

我國糧食行業數字化人才培養內部劣勢主要包括以下4點[14]。一是企業人才培養落后。糧食企業缺乏數字化知識體系,尚未形成數字化相關的標準人才評估實施辦法,沒有形成人才等級梯隊。二是高等教育與產業脫節。高校在培育既精通信息技術又熟悉糧食業務的人才過程中,與企業、政府等市場專業人才需求匹配度不足,且專研糧食數字化技術專業較少。三是科研院所影響較弱。糧食相關科研機構缺少知名度高、影響力大的糧食行業數字化應用學科帶頭人。四是人才培養體系碎片化。政府、高校、企業、科研院所等主體在培養糧食數字化人才過程中配合較少,未能形成優勢互補的人才培養模式。

2.3 外部機遇分析

我國糧食行業數字化人才培養外部機

遇主要包括以下4點[15]。一是數字人才需求旺盛。人才始終是困擾和制約我國糧食行業發展的“瓶頸”。糧食行業數字化的快速建設也造成相關數字化人才的供不應求,特別是缺乏既懂數字化技術又懂糧食行業業務的專業人才。二是與國家戰略相契合。“十四五”時期,我國繼續大力實施人才興糧工程,培養、儲備和擁有一支高素質的糧食人才隊伍,全面促進糧食行業轉型升級和快速發展。三是數字技術日趨成熟。5G、物聯網、AI等數字化技術的不斷成熟,數字化技術應用領域也不斷拓寬。目前數字化技術已廣泛應用于我國智能制造、醫療、公共服務等多個領域。四是糧食數字轉型持續。我國糧食行業發展機遇與挑戰并存,為保障我國糧食行業又好又快發展,“十四五”規劃提出要以數字化轉型推動糧食生產方式變革。

2.4 外部威脅分析

我國糧食行業數字化人才培養外部威脅主要包括以下4點[16]。一是世界糧食市場動蕩。在國際形勢緊張、世界經濟衰退、疫情持續的多重打擊下,諸多國家的糧食生產受到較大沖擊,全球糧食供應體系紊亂,確保國內糧食安全壓力增大。二是國內經濟增速放緩。復雜演變的國際局勢和跌宕反復的新冠肺炎疫情等超預期因素疊加,給我國經濟帶來較大沖擊,房地產、外貿、旅游等支柱產業深受重創,全國經濟增速放緩。三是培養機制有待優化。針對糧食行業數字化人才培養的相關機制有待進一步提升,包括人才培養動力、激勵、利益分配、制約、融合等機制。四是行業認知程度淺顯。絕大多數學生、家長對糧食專業、糧食產業的理解仍停留在農作物種植和加工層面,對糧食專業的就業需求和糧食產業的發展前景缺乏全面的了解。

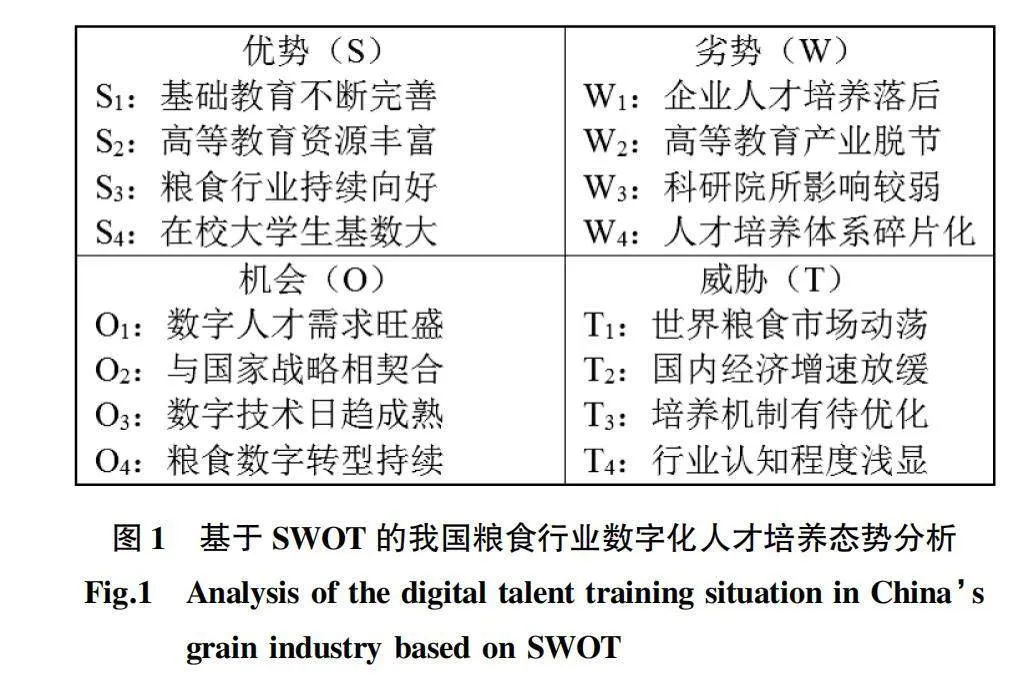

3 糧食行業數字化人才培養路徑構建

將我國糧食行業數字化人才培養的優勢、劣勢、機遇和威脅相融合,利用矩陣匹配制定以下四大人才培養路徑:交叉增長型路徑(S-O)、扭轉型路徑(W-O)、多種經營型路徑(S-T)、防御型路徑(W-T),如圖2所示。

基于糧食行業數字化人才培養內在條件分析,我國糧食行業數字化人才培養具有一定的內部優勢,且外在環境分析表明糧食行業數字化人才建設存在很大的發展機遇。整體表明,我國糧食行業數字化人才培養的劣勢大于優勢,機遇大于威脅。結合我國糧食行業數字化人才培養目前情況綜合分析,促進我國糧食行業數字化人才培養首選扭轉型路徑(W-O)。即充分利用國家大力支持“人才興糧”,市場急需糧食類數字化人才的大環境,克服企業人才培養落后、高等教育體系與產業脫節、科研院所影響力較弱、人才培養體系碎片化等不足。該研究圍繞“政產學研”四大人才培養主體制定扭轉型數字化人才培養路徑(W-O),具體措施如下。

3.1 抓住企業轉型,強化實踐教學

數字化轉型成為糧食企業“十四五”規劃的重要戰略,糧食行業數字化人才培養應抓住企業轉型的機遇,在人才培養過程中注重基礎理論與實踐應用相互融合。

政府要深入了解糧食企業轉型需求,結合糧食企業轉型需要聯合高校、科研院所建立學生社會實踐基地及就業基地、高技術人才培養基地,以實踐檢驗理論,促進人才培養。糧食企業將業務部門和技術部門綁定,共同參與實踐項目,促進業務部門和技術部門之間的交流和互動,共同培養既懂數字化技術又懂糧食行業業務的專業人才。相關高校要注重實踐教學,不僅注重理論知識的傳授,更應注重知識應用。與企業合作,開設課外實踐課,促進實用型人才培養。相關科研院所要建立以項目帶動為主導的人才成長機制。抓住糧食企業轉型機遇,與企業開展全面合作,深入實踐,積極推進研究成果轉化。在工作中積累糧食數字化經驗,在實踐中提升數字技能。

3.2 結合數字技術,完善課程體系

隨著人工智能、物聯網、區塊鏈等數字化技術不斷成熟,糧食行業數字化人才的培養課程也應緊跟數字化技術步伐不斷完善,將數字化技術學科與糧食學科相結合,制定行之有效的課程體系。

政府要進一步推動數字化技術企業與糧食企業開展合作,搭建跨行業合作平臺,定期召開糧食數字化轉型討論會。要積極推動企業、高校、科研院所合作,聯合制定糧食行業數字化人才培養課程。糧食企業要從產、購、儲、加、銷等環節深入挖掘數字化技術在糧食行業的應用場景,基于應用場景數字化技術需求合理制定糧食企業數字化人才培養計劃。相關高校要堅持以糧食學科知識為基礎,并融入人工智能、物聯網、區塊鏈等數字化技術知識,邀請企業參與課程建設,以適應我國糧食數字化轉型對人才的特殊需求。相關科研院所要努力創造條件讓糧食技術人才走出去,通過留學、進修、訪問、考察等途徑,拓寬視野,了解數字化技術前沿動態,提升學術水平,改進研究手段。

3.3 利用政策優勢,引進高端人才

“十四五”時期,我國繼續大力實施人才興糧工程,全面促進糧食行業轉型升級和快速發展。將政府政策與人才培養需求相結合,利用政策優勢努力營造有利于高層次糧食行業數字化人才引進的良好環境。

政府要加強對高層次糧食行業數字化人才的持續管理和優質服務,對子女入學、家屬安排、醫療衛生、交通出行制定一系列優惠政策和便利服務措施,為人才解除后顧之憂。糧食企業要完善企業高端人才培養機制。一是制定以品德、知識、能力、業績為依據的人才評價標準。二是堅持績效優先原則,調動企業人才積極性。三是建立健全糧食數字化高端人才保障機制,為高端人才優化環境、做好服務。相關高校應拓寬糧食數字化專業人才聘用渠道,從科研院所、知名企業、退休專家等渠道聘請高層次專業人才進行授課傳道。其次,完善人才考評機制,在人才入職之后,應完善相關工作的考評機制,在內容方面應包含科研產出、教學成果等硬性指標和團隊合作、工作態度、創新能力等軟性指標。相關研究院所應打破傳統人才引進機制,拓寬人才引進渠道,完善人才引進政策,加大人才引進宣傳,快速構建高級糧食數字化人才隊伍。對少數特殊人才探索采用“項目合同”或“雙聘、多聘”等方式。

3.4 針對人才需求,優化政產學研

為滿足市場對各類糧食數字化人才的需求,需進一步完善糧食行業數字化人才培養的產學研聯合培養體系,充分發揮政府、產業、高校以及科研院所的優勢,聯合培養糧食行業數字化轉型急需的數字化人才,實現“1+1>2”的效果。

政府要加強政產學研頂層戰略設計,建立健全糧食行業數字化人才培養動力、激勵、利益分配、制約、融合等人才培養機制。糧食企業要積極推進校企深度融合辦學,共議共訂人才培養方案、共修共建項目化課程體系、共建共享教學資源,選派企業優秀人才及專業技術人員為學生授課,聯合建設糧食數字化實訓基地。高校首先要做好糧食數字化人才培養規劃,制定聯合培養課程。開展多元化教學,與企業、科研機構深度合作,改變單一性人才培養模式。支持與糧食企業、相關科研院所共建一批糧食數字化學院、糧食聯合實驗室、糧食實習基地等。相關科研院所要與企業、高校深入合作,將最前沿的科技成果帶入課堂,將最新的科研設備用于教學實踐。其次,將學生、企業人員帶入科研團隊,共同完成科研項目,實現“科研-教學-學習-實踐”有機結合,以高水平的科研技術助力高層次人才培養。

參考文獻

[1] 劉淑春,閆津臣,張思雪,等.企業管理數字化變革能提升投入產出效率嗎[J].管理世界,2021,37(5):170-190.

[2] 謝康,易法敏,古飛婷.大數據驅動的農業數字化轉型與創新[J].農業經濟問題,2022,43(5):37-48.

[3] 趙霞,陶亞萍,胡迪.糧食安全視角下我國糧食產業國際競爭力的提升路徑[J].農業經濟問題,2021,42(5):107-119.

[4] 王偉華.以數字化轉型和產業互聯網建設推動糧食經濟高質量發展[J].中國糧食經濟,2021(1):53-55.

[5] 張志新,李成,白海洋.農業基礎設施對糧食生產效率的影響[J].華東經濟管理,2022,36(10):100-109.

[6] 趙偉振.糧食收購服務系統客戶端的實現及不完善粒檢測的研究[D].合肥:安徽大學,2018.

[7] 王甫,殷樹清.糧情監測系統在糧食儲藏中的應用[J].科技經濟導刊,2017(23):138.

[8] 劉慧.每年損失達150億斤糧食加工環節如何減損[J].中國食品工業,2021(22):76-78.

[9] 張士云,鄭曉曉,萬偉剛.銷售渠道和收儲設施對銷售價格的影響:以安徽省種糧大戶為例[J].農業現代化研究,2017,38(4):623-631.

[10] 朱坤林.新發展格局下中國糧食安全面臨的問題及對策研究[J].農業技術經濟,2022(3):145.

[11] 肖土盛,孫瑞琦,袁淳,等.企業數字化轉型、人力資本結構調整與勞動收入份額[J].管理世界,2022,38(12):220-237.

[12] 李欣蕊,齊振宏,鄔蘭婭,等.基于AHP的中國現代種業發展的SWOT分析[J].科技管理研究,2015,35(3):22-27.

[13] 齊城.中國糧食比較優勢與政策支持水平實證分析[J].中國農村經濟,2008(12):42-49.

[14] 仇煥廣.關于糧食安全的幾點辨析[J].中國農業大學學報(社會科學版),2022,39(1):15-16.

[15] 李治.“雙循環”下我國糧食產業的機遇與挑戰[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2021,21(4):97-104.

[16] 朱晶,李天祥,臧星月.高水平開放下我國糧食安全的非傳統挑戰及政策轉型[J].農業經濟問題,2021,42(1):27-40.