高質量推進成渝現代高效特色農業帶科創中心建設研究

摘要 深入考察了綿陽推進成渝現代高效特色農業帶科創中心建設在自然資源、科研、產業及人文環境方面的優勢;分析了當前面臨的挑戰與困難,并從創新與高質量雙輪驅動頂層設計、建設種業強市保障農產品供給、政策激勵促進成果轉化以及內部人才培育外部人才引進4個方面提出對策建議。

關鍵詞 科創中心;現代農業帶;成渝經濟圈

中圖分類號 F 323.3 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2024)16-0235-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.16.050

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

High-quality Promotion of the Construction of the Chengdu-Chongqing Modern and Efficient Characteristic Agricultural Belt Science and Technology Innovation Center

PENG Yu,HU Mao

(School of Life Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang, Sichuan 621010)

Abstract This article delves into the advantages of Mianyang in promoting the construction of the Chengdu Chongqing Modern and Efficient Characteristic Agricultural Belt Science and Technology Innovation Center in terms of natural resources, scientific research, industry, and cultural environment;analyzes the current challenges and difficulties, and proposes countermeasures and suggestions from four aspects: top-level design driven by innovation and high-quality, construction of a strong seed industry city to ensure agricultural product supply, policy incentives to promote achievement transformation, and internal talent cultivation and external talent introduction.

Key words Science and technoFXpFVAGRgUwGIxNH88AsLQ==logy innovation center;Modern agricultural belt;Chengdu-Chongqing Economic Circle

基金項目 中國學位與研究生教育學會項目(2020MS1006);西南科技大學智慧教育研究中心重點項目(23sxb036);綿陽市社會科學界聯合會項目(MY2023YB020)。

作者簡介 彭愉(1994—),女,四川成都人,碩士研究生,研究方向:農業管理、農村發展。*通信作者,副教授,碩士,碩士生導師,從事農村區域發展研究。

收稿日期 2023-08-29

在科技創新網絡快速形成并不斷演變的時代,農業科創中心作為農業創新網絡的樞紐節點,是集中承載農業科技創新資源要素的聚集地。成渝綿“創新金三角”擁有以中國(綿陽)科技城、2座西部科學城(成都、重慶)、成渝(興隆湖)綜合性科學中心為主的科技創新中心及西南地區唯一獲得農業農村部批復建設的全國第三個國家級現代農業產業科創中心(成都國家現代農業產業科技創新中心),具有農業科創資源密集、活動集中、科創成果輻射范圍大等優勢。據統計,2021年四川省科研院所R&D經費支出567.3億元,其中成都占314.67億元,綿陽占169.61億元,占全省科研院所R&D經費支出的85.37%,重慶科研院所R&D經費100.1億元,且3地大部分經費集中在2座西部科學城(成都、重慶)及綿陽科技城。

綿陽自1997年重慶直轄后就成為四川省內僅次于成都的城市,是四川第二大經濟體、成渝地區雙城經濟圈第三城,占據成渝城市群的核心位置,擁有四川綿陽國家農業科技園區,2022年地區生產總值3 626.94億元位列全國GDP百強城市第86位,具有建設農業科創中心的比較優勢。因此,綿陽借助成渝綿“創新金三角”區域科技優勢,堅持創新和高質量發展雙輪驅動,推進科技創新布局優化,打造現代農業科創中心,有利于綿陽快速融入成渝雙城經濟圈建設,促進綿陽市由農業大市向農業強市轉變,對夯實綿陽農業農村現代化建設基礎具有重要的戰略意義。

1 綿陽推進成渝現代高效特色農業帶科創中心建設的背景

學術界關于科技創新中心的概念最早可以追溯到1959年“科學活動中心”及其轉移理論[1],美國的《在線》雜志于2000年提出“全球科技創新中心”概念[2],而后我國學者在借鑒國內外相關研究的基礎上,對其概念及類型進行了進一步延伸。杜德斌等[3]從科技創新資源、活動、實力、成果在全球價值鏈中發揮的巨大價值方面對科技創新中心進行了定義,并從科創中心產業類型的視角出發,將其發展模式分為高技術產業型、傳統產業型和混合型。科創中心產業類型根據發展模式進一步可以發展成電子科創中心、金融科創中心、農業科創中心等[4]。從發達國家來看,美國密蘇里州圣路易斯素有“農業硅谷”之稱,該區域匯聚了眾多在農學及生物學教育科研領域實力雄厚的世界著名學校、科研機構以及農業巨頭企業,是輻射美國中西部的區域農業科技創新中心[5]。荷蘭食品谷以大學為核心,利用高校創新和轉化科研成果,創建了政府、企業、學校相互合作的典范,有學者認為,該模式是國外農業科技創新中心的典范[6]。除此之外,德國、美國、英國等發達國家均通過各自的資源要素實際情況成功建成了不同類型的科創中心。

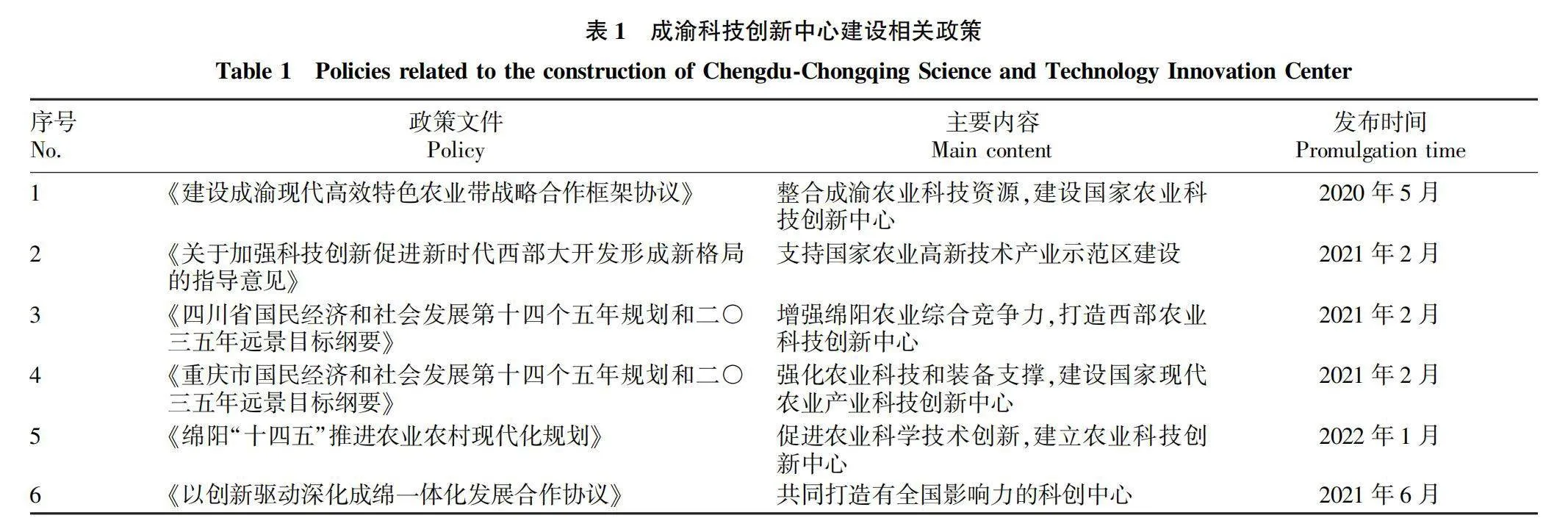

從國內來看,北京市提出了“農業中關村”概念,聚焦農業生產、加工,培育高新技術優秀人才,致力于將其打造成北京在農業領域的重要孵化轉化中心,形成以農業科技創新中心為主的食品谷模式及產業集群,建成京瓦農業科技創新中心[6]。上海市擁有國內首家綜合性現代農業園區——上海孫橋現代農業園區,在推進建設全球影響力科創中心的背景下,充分發揮其在區位、政策和資源等方面的優勢,著重建設成現代農業科創中心[7]。湖北省政府通過財政經費扶持政策、基礎設施建設、人才引進培養等,整合農業科技創新資源要素,建設湖北省農業科創中心[8]。自 2016 年起,我國先后在江蘇南京、山西太古、廣東廣州、湖北武漢、四川成都5個地區建設了國家現代農業產業科技創新中心[9]。隨著經濟全球化和信息技術的深入發展,我國農業進入新發展階段,為實現農業高質量發展,需加快將要素驅動轉變為創新驅動,而科技創新中心建設是這一轉變實現的有效途徑。2020年5月簽訂的《建設成渝現代高效特色農業帶戰略合作框架協議》,提出整合成渝兩地農業科技資源,建設國家農業科技創新中心,隨后成渝綿出臺多項政策支持農業科創中心建設(表1),建設全國重要的農業科創中心,已成為“十四五”時期關鍵工作之一。

2 綿陽推進成渝現代特色高效農業帶科創中心建設的基礎

2.1 科創要素聚集,科技資源豐富

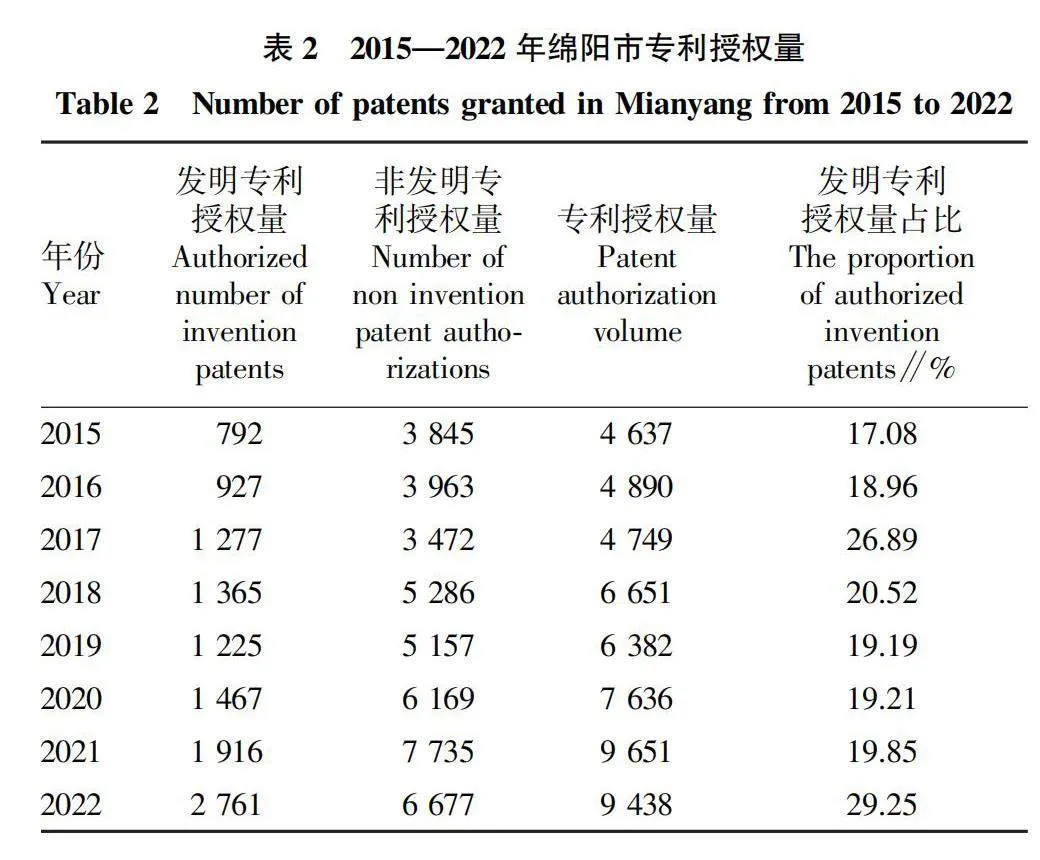

綿陽科技資源豐富,目前有科研院校33家,是全國科技進步先進市,在生豬、糧油、蔬菜三大種業方面優勢明顯,被評為國家級雜交水稻種子生產基地市,在小麥方面的研究始也終處于全國先進行列,對雜交小麥研究代表了全國最高水平,擁有四川省唯一的省級蔬菜種業培育園區,選育的胡蘿卜種子銷售量靠前,占全國生產用種量的60%以上。綿陽作為中國科技城,科技創新綜合水平指數達74%,長期位居西部城市前列。根據綿陽市科學技術局統計,2015—2022年綿陽市發明專利授權量增速明顯,占總專利授權量比重常年保持在19%左右,2022年專利申請授權量9 438件,發明專利授權量2 761件達到歷年最高,發明專利授權量占比較2019年提高10.06百分點(表2)。當前,農業正處在從傳統農業向現代農業高質量轉變的關鍵時期,綿陽應緊抓成渝雙城經濟圈建設機遇,科技賦能,用工業思維推動現代農業發展提質增效,凸顯國防科工和農業科技兩大優勢,為推進成渝現代特色高效農業帶科創中心建設奠定牢固基石。

2.2 產業特色鮮明,市場主體活躍

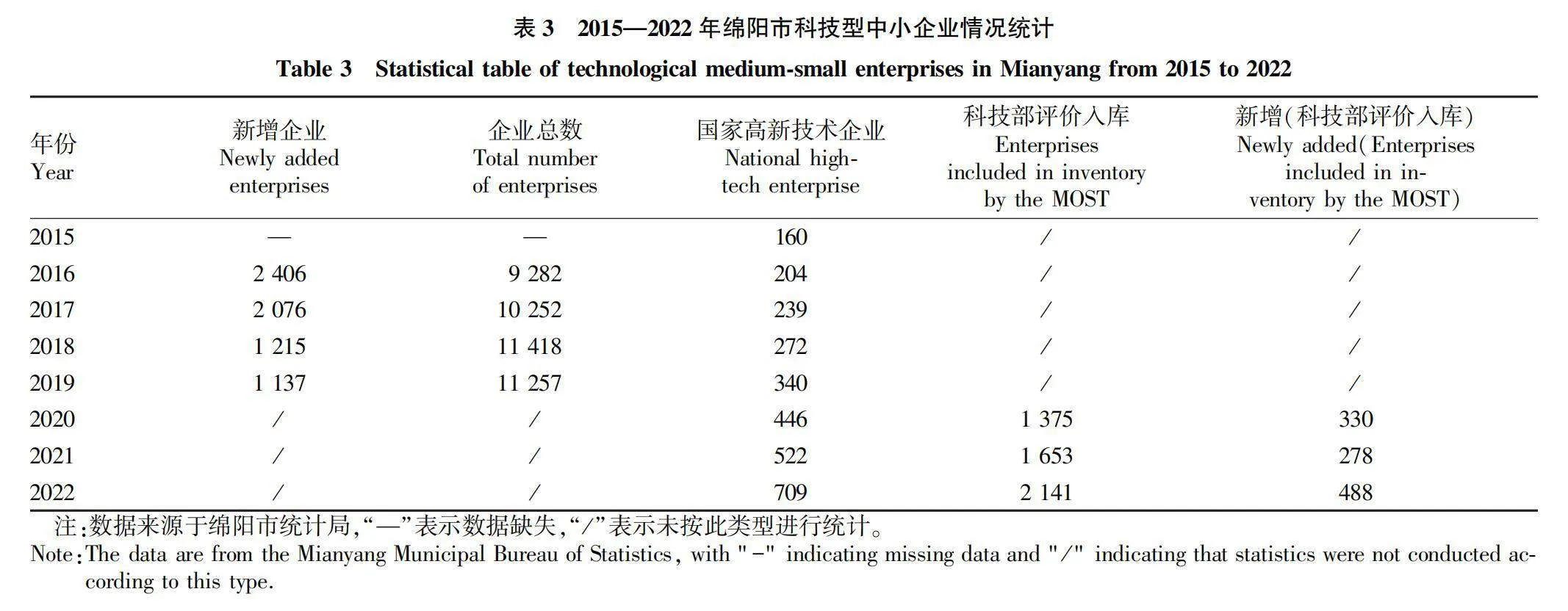

綿陽是全國GDP百強城市,全國五大種業大市之一,產業特色鮮明,種業類型齊全,吸引了大批重大項目落地,如百億級項目京東方第6代生產線。黨的二十大報告指出,當前我國全面建設社會主義現代化國家最繁重艱巨的任務依然在農村。農村要發展,鄉村要振興,產業是關鍵[10]。綿陽緊跟二十大步伐緊緊圍繞四川省“10+3”現代農業產業體系,穩步推進綿陽市“6+10”現代農業產業體系,按照“強企業、壯規模、優服務”的思路,加快推進農業產業化高質量發展。目前綿陽擁有63家省級重點農業產業化龍頭企業,6家國家級重點農業產業化龍頭企業,位居全省第二。2015—2022年綿陽市國家高新技術企業增長迅速,2022年數量較2015年增長3.43倍,2020—2022年科技部評價入庫科技型中小企業數量依然呈現良好增長趨勢(表3)。

2.3 區域合作深厚,產學聯系緊密

綿陽與成都、重慶地緣相接、文脈相通。據綿陽市經濟合作局統計,自2015年以來,已有百余個投資項目從重慶落地綿陽,累計投資超過200億元。綿陽、重慶、成都3地的商協、民營企業間形成了良好的合作格局,2023年5月,3地協會及民營企業簽署了《涪江流域川渝九地商會聯盟戰略合作協議》《“綿陽造”農特產品供銷合作協議》等。此外,西南科技大學、綿陽師范學院等高校與長虹、京東方、九洲、光友薯業等龍頭企業展開了緊密合作,以此推動了高校科技創新資源與市場需求之間有效銜接,促進了科學技術成果的落地與轉化,產學研深度融合。綿陽市唯一從事農作物新技術研究推廣、新品種選育的政府直屬事業單位綿陽市農業科學院與西南大學、中國農業科學院柑橘研究所等建立了密切的科技合作關系。

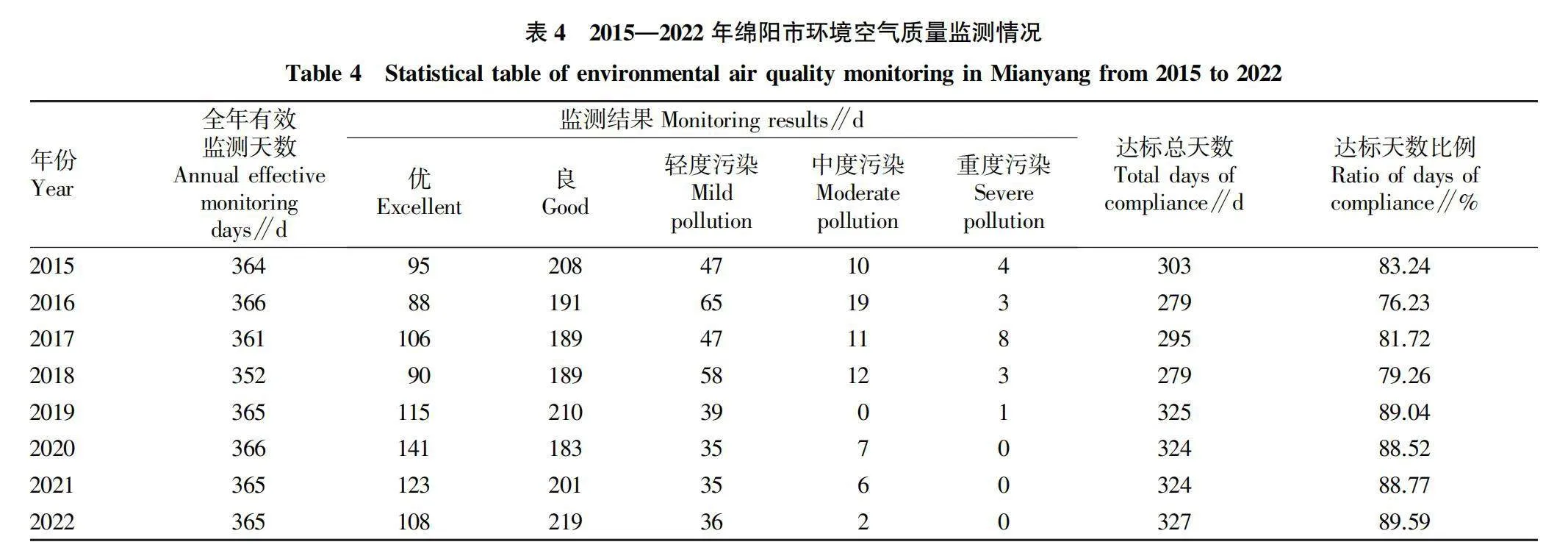

2.4 生態環境宜居,人才吸引力強

綿陽市年平均氣溫為14.7~17.3 ℃,因處于北亞熱帶山地濕潤季風氣候區,其降雨量較為充裕,是全國生態多樣性保護重點地區,長江上游重要生態屏障。綿陽城市綠地率達40.3%,森林覆蓋率達55.58%,曾獲迪拜國際改善人居環境范例獎。城區三江匯流(涪江、安昌江、芙蓉溪),周邊四山環抱(綿山、西山、南山、富樂山),空氣質量常年保持優良。根據綿陽市統計局統計,綿陽市空氣質量達標比例總體呈上升趨勢,達標天數比例連續4年(2019—2022年)保持在88%以上;中度污染與重度污染總體呈下降趨勢,2018年后下降趨勢明顯增強,且2020—2022年重度污染天數持續保持清零(表4),居全國環境空氣質量達標城市前列,屬于中國十大宜居城市之一。宜居、宜業、宜創的城市環境對科創中心所需的高端人才資源形成強大引力場。

3 綿陽推進成渝現代特色高效農業帶科創中心建設中面臨的挑戰

3.1 區域一體化理念下如何高度整合農業科技創新資源

綿陽國防軍工科研一直以來處于全國乃至世界領先水平,但客觀原因造成跨單位、跨學科、跨區域的農業科技創新資源整合難度增強。一是缺乏科技協同創新平臺,綿陽尚未搭建科研創新平臺或組建科技創新聯盟。二是缺乏農業領域創新協作高層次團隊,當前綿陽農業領域產學研三者間協同創新體制機制有待完善,尚未形成合力。三是農業產業的經濟效益推動力不足,農業基礎設施建設需進一步加強。在成渝雙城經濟圈建設中,周邊大中城市對綿陽的虹吸效應持續加大,競爭壓力進一步提升,綿陽如何利用國防科研優勢驅動農業發展,工業引領農業提質增效成為目前一大挑戰。

3.2 區域競爭激烈環境下如何提高農業科技成果轉化能力

綿陽因創新主體主要為科研機構與高校,故知識層面創新較強,而企業層面創新較弱,具有“大科技小產業”特征。科研機構及高校科研成果于企業科技創新支撐率而言,相對較低。一是信息不對稱問題,科研機構、高校研究成果與企業市場需求脫節;二是創新研究合作不足,科技創新整體效力發揮較低。據四川省統計局統計,2021年綿陽全市共投入研究與試驗發展經費239.5億元位居全省第二位,投入強度7.15%居全省第一,但用于農業方面的科研經費相對較少,出于經濟效益原因,大部分農業科技人員更傾向于申報“耗時短、花費低、獲益快”的項目,這在較大程度上影響了農業領域科研機構的自主創新能力提升及科技儲備總量增長。

3.3 城鎮化快速提升背景下如何保障糧油等主要農產品有效供給

綿陽在2020年第七次全國人口普查時以486.82萬人口總量居四川省第四位,2022年城鎮化率為54.29%,與2010年開展的第六次人口普查比較,城鎮化率提高了14.11百分點。伴隨著成渝現代特色高效農業帶科創中心建設的輻射效應,綿陽城市化工業化不斷發展,城鎮化率將進一步提升,城鄉居民消費需求將進一步轉變,保持耕地面積穩定,保護基本農田的壓力越發增大,耕地質量下降問題進一步突出,糧油擴展空間受限。綿陽雖然擁有豐富的種質資源,但對其優異基因挖掘和開發利用程度不夠,核心畜禽品種種源對外依賴度較高,產業的升級發展將引起城鎮人口快速集聚、居民消費需求進一步,導致綿陽糧油生豬等重要農產品有效供給壓力加大。

3.4 農業現代化背景下如何建設高層次科技創新人才協作隊伍

在農業現代化背景下,對農業高層次人才的需求進一步擴大。綿陽擁有30名“兩院”院士,24.7萬各類專業技術人才,但農業方面的高端人才較少,農業前沿領域擁有國際影響力的領軍人物不多,本地基礎人才供應能力不足,仍需從外引入大量人才。與農業領域外的科技人才比較,農業領域科技人才在資金投入、成果產出、政府政策傾斜、工作環境及條件等方面都處于弱勢地位,這使得農業領域不少科技人員選擇到其他高收益行業工作,造成了農業科技隊伍的不穩定,另外非農部門對農業高端人才的爭搶等,也導致了農業領域科技人才流失。

4 綿陽推進成渝現代特色高效農業帶科創中心建設的對策建議

4.1 頂層設計先行,優化區域創新空間布局

堅持前瞻性、可持續發展性,創新與高質量發展雙輪驅動,頂層設計推進現代農業科創中心建設。一是要牢固樹立一體化發展理念,堅持統一布局、互相協作、共同實施、合作共贏,進一步深入參與成渝地區雙城經濟圈建設。二是建立農業科創中心工作領導小組,組織調動各級政府、部門涉農方面的資源和力量,建立完備的日常工作機制,全面協調各方工作。三是加強基礎設施建設,推動鐵路、公路、航空等多式聯運,打造區域綜合交通樞紐。四是抓住“一帶一路”建設機遇,引進農業跨國公司、科研機構及重點實驗室,進一步加強與“一帶一路”沿線國家在農業科技成果轉化方面的交流與合作,形成開放強度大、競爭能力強、創新程度高的農業科技創新中心。

4.2 政策機制激勵,推進農業科技成果轉化

建立健全科技成果轉化激勵政策,進一步突破科技成果轉化的體制機制障礙。一是引導高校與科研院所建立健全農業領域科技創新成果轉化機構和面向涉農企業的技術服務站點,推動農業科技成果與產業、企業有效銜接。二是在涉農科研項目選題方面,圍繞綿陽、成都、重慶3地核心產業發展的重點領域調整戰略專項計劃,迅速轉化滿足區域農業科技創新戰略的成果。三是探索農業科技成果轉化激勵政策機制,推動農業科研人員、農業科研單位有動力轉化農業科技成果。四是政府財政資金引導,支持發展農業風險投資、科技金融等,形成農業科技成果轉化資金支持機制,刺激和鼓勵社會廣泛參與。

4.3 建設種業強市,保障糧食安全及供給

以種業發展為主線,深入實施“藏糧于地,藏糧于技”戰略,貫徹實施《成渝現代高效特色農業帶建設規劃》及四川、重慶“十四五”規劃,重點建設綿陽科技創新先行示范區、渝遂綿現代高效特色農業高質量發展示范帶、沿嘉陵江現代高效特色農業轉型發展示范帶,全面融進成渝現代高效特色農業帶建設。一是建設畜禽種業創新中心,進一步加強種質資源保護與利用。二是培育“領頭羊”壯大種業企業,引導中大型種業企業增加科研成本,支持企業與科研院校合作建設種業研發機構。三是積極組織有實力的種業企業和科研院校銜接,形成以市場發展需求為導向、企業為主體、產學研及育繁推一體化發展的新型育種機制。四是進一步加大種業扶持力度,設置種業科技創新建設發展專項資金,主要用于種業科研創新隊伍建設、新品種研發等補助獎勵。

4.4 人才政策輔助,集聚農業科技創新人才

農業科技創新的關鍵在人才,推進成渝現代高效特色農業帶科創中心建設,需要實現農業高端人才聚攏,而高端人才的快速聚攏需要與之相匹配的政策。一是從本土培育出發,匯聚本土涉農高校以及農業科研院所資源,建立完備的農業人才培訓機制。二是外部引入,根據農業科技創新現實需求出臺農業科技高端人才引進政策,對擁有重要農業科技創新成果的頂尖人才團隊,要落實 “一團一策”激勵政策。三是積極運用 《關于新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》帶來的紅利,柔性引入農業領域高端科技創新人才并合理使用,以這類人才在農業領域長期形成的廣泛影響力、沉淀的豐富學術資源,迅速建成農業科技創新平臺,培養農業科技創新團隊,逐步形成良好的農業科技創新人才聚集環境。

參考文獻

[1] 貝爾納 J D.歷史上的科學[M].伍況甫,等譯.北京:科學出版社, 1959.

[2] 段云龍,王墨林,劉永松.科技創新中心演進趨勢、建設路徑及績效評價研究綜述[J].科技管理研究,2018,38(13):6-16.

[3] 杜德斌,段德忠.全球科技創新中心的空間分布、發展類型及演化趨勢[J].上海城市規劃,2015(1):76-81.

[4] 祝影,鄭磊,王露露,等.全球創新城市優勢產業耦合協調發展研究:基于美國36個大都市區的實證[J].世界地理研究,2019,28(5):118-129.

[5] 楊艷麗,馬紅坤,王曉君,等.發達國家區域性農業科技創新中心的構建經驗及對京津冀區域的啟示[J].中國農業科技導報,2019,21(11):9-16.

[6] 于輝,劉現武.我國農業科技創新中心建設現狀及發展建議[J].中國農業科技導報,2021,23(10):10-14.

[7] 梁勇,馬曉舟,陳鋒,等.上海浦東孫橋現代農業科創中心科技創新和戰略路徑分析[J].現代農業科技,2017(4):267,269.

[8] 譚旭輝,張抗抗.湖北省農業科技創新中心建設的實踐與思考[J].科技創業月刊,2013,26(6):1-3.

[9] 于輝,劉現武.國家現代農業產業科技創新中心建設現狀及發展建議[J].中國農業科技導報,2023,25(1):1-5.

[10] 江帆,袁云云.國內農業社會化服務研究綜述[J].西部論壇,2023,33(2):111-124.