火的味道

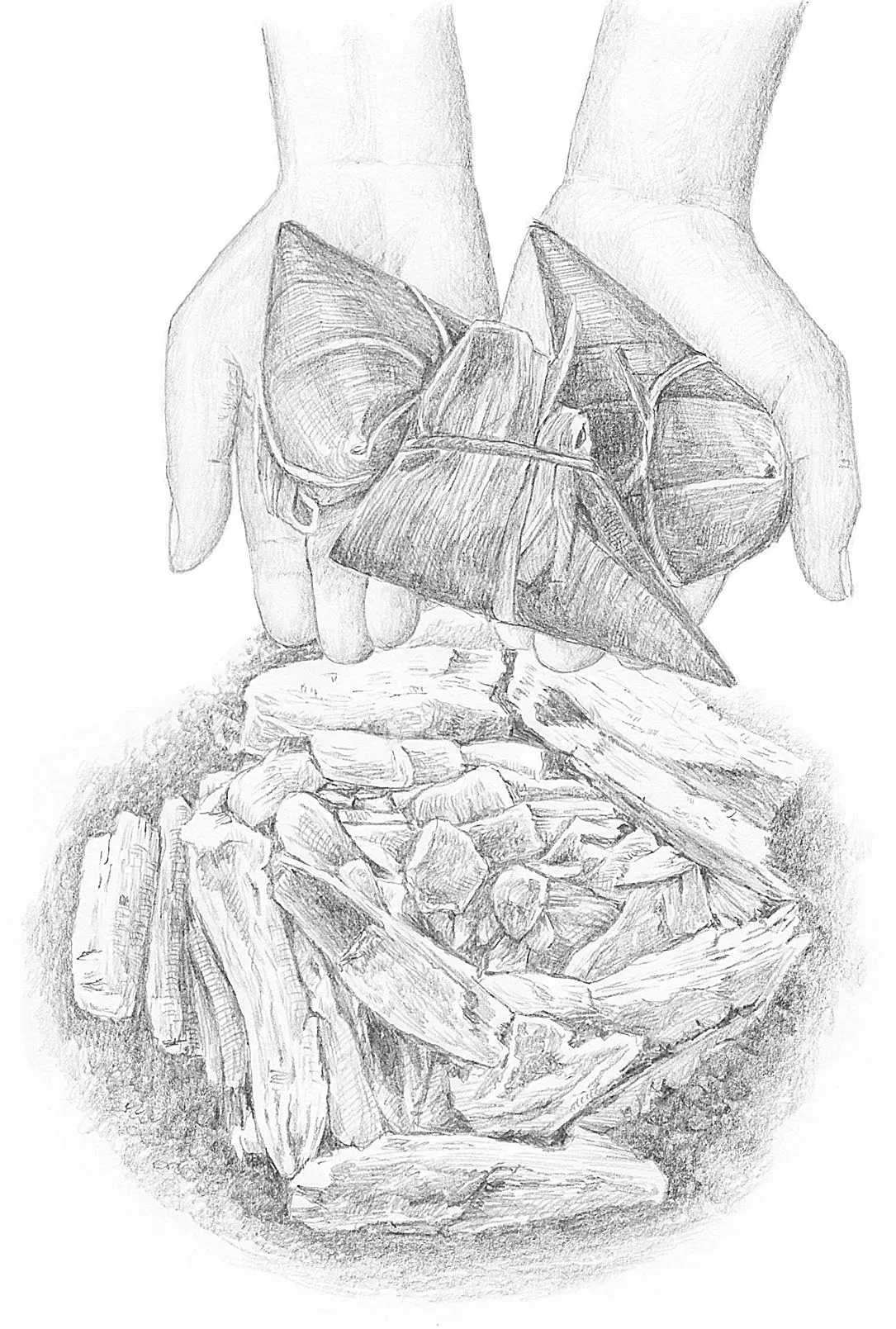

假期在家時,母親常常會做一道匪夷所思的料理。將新鮮的豬后腿精肉切成細條,撒酵母粉、白糖、山粉拌勻后,用曬干的箬葉將它們包成粽子,細瘦的長條形。只不過,這粽子里沒有一粒米,我只好將其稱為“全肉粽”。“全肉粽”并不用來蒸煮,而是埋進南方土灶下的草木灰,蓋上柴火燃盡后的火紅炭火,慢慢煨熟。除了用精肉作料,也有用腰花的,一樣的做法,只不過將白糖換成鹽。腰花粽倒有個新奇古意的名字,喚作“鹽帖”。

母親說,“全肉粽”和“鹽帖”開胃。這好像是山中方圓幾十公里的母親們都掌握的養育健康孩子的秘密之一,雖然她們也說不出具體原理是什么。出了這幾十公里的天地,這秘密便完全不為人知了。

火紅的炭火把熱度傳導進草木灰、箬葉,箬葉中的精肉與酵母粉、白糖、山粉慢慢融合在一起。這個過程通常要一兩個小時。母親牢牢掌握火候,到一半時間時,便拿著火鉗子撥開炭火和草木灰,將粽子翻個面兒,重新蓋上草木灰和炭火,再烤一半時間。這樣的時刻,烤熟的那一半,香味已若有似無地躥出來。這是一種什么味道呢?箬葉的香,混合著酵母白糖精肉的香,是一種馥郁的火的味道。它從灶臺后一直飄出廚房,來到客廳,最后來到院子里。我說,這香味會打轉。母親笑,那是你長了狗鼻子,太靈。

待到整個粽子烤熟,打開已松松脆脆的箬葉,那可真是一枚香氣的炸彈了。

母親說,是火的香味。

很多年后,我長居城市,經久不見明火,不知是誰問我:火是什么味道?我脫口而出,火是香的。那幾年,尤其愛喝巖茶,只因巖茶有熟悉的焙火香。

遙遠如夢境的黃昏里,精瘦的父親在院中用斧頭劈開松樹圓段,手指大小的白色松蛹跌落在地。大約是不習慣這突如其來的天光大亮,它們胖嘟嘟的身體只好扭來扭去。母親迅速將它們擱在火鏟上,伸進火勢猛然的灶膛。松蛹一下子被烤得焦黃松脆,香氣四溢,是山中上好的零嘴。

還有在炭火上烤玉米餅。圓形的金黃色玉米餅,里頭塞進油黑霉干菜,被二伯和鳳鳳伯母帶進高山的油茶林,作為干糧。天不亮時,他們便合上家門,在晨光熹微里裹著露水來到自家的油茶林。深秋時,油茶果綴在枝頭,沉甸甸的。我們如猿猴在枝丫間攀緣、摘取。而幼小的我,會一遍又一遍地表達自己的饞意:你們餓了嗎?我們吃午飯了嗎?二伯明了我是沖著玉米餅早起上山,只是從不點破,早早在林間空地生起篝火,等火勢漸熄,他便拿出準備好的玉米餅,放在炭火邊的石頭上炙烤。不一樣的火的香味。玉米粉的香、霉干菜的香、石頭的香,甚至密林中陽光的香,燙嘴的香。

火的味道,父親大約最熟悉了。年輕時,他不知從哪里知道,一種土稱烏木燒制出的炭火,可高價出口到日本。那些年,他便壘窯與炭火為伍。形態古老的窯,頂部隆起,門小小的,是一種年輕的遺址。從裝進烏木到炭火裁切完運送出山,一窯炭火要花上半個月。

窯總是火熱的。窯溫未散盡時,父親便要把柴火豎著疊放,填滿整個窯洞。那種余溫,把父親變成水,不停流動的水,絞干他身上原本的年輕豐腴。窯口是封閉的,父親好像通過聞去確定火候。他說,烏木在成為炭火的不同階段,會有不同的味道。火候成熟才準備出窯,慢慢打開封閉的窯口通入空氣,烏木逐漸燃燒,窯膛內漸漸明亮,黑暗被全然驅逐,只剩晃動的火紅。排列的烏木褪盡木的厚實,煉成金屬一般精瘦的身軀。一如我的父親。

在這熊熊炭火中,我們一如既往,把地瓜、土豆埋進草木灰。