景感生態學在洱海東岸生態系統保護與修復中的應用研究

摘要 洱海東岸惡劣的立地條件和嚴峻的生態環境狀況,嚴重威脅著洱海流域的生態安全。從流域系統層面出發,綜合性開展洱海東岸生態系統保護與修復是完善洱海流域山水林田湖草沙綜合治理體系的現實需要。景感生態學是研究生態系統服務和可持續發展的有效途徑,可從生態系統整體解決生態環境綜合治理的難點或關鍵問題。根據洱海東岸25個生態系統脆弱點的現狀及問題特征,應用景感生態學的理論與方法,從湖濱生態帶修復、森林生態修復、非煤廢棄礦山修復、生態農業綠色發展等方面構建洱海東岸生態系統保護與修復系統治理工程,為洱海東岸生態環境持續改善奠定基礎,實現洱海流域生態系統良性循環及山水林田湖草沙生命共同體整體保護。

關鍵詞 生態系統保護與修復;景感生態學;洱海東岸

中圖分類號 X171.4 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2024)17-0076-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.17.016

Application of Landsenses Ecology in the Protection and Restoration of Ecosystem on the East Bank of Erhai Lake

YIN Yi-fan1, HU Duo-cai2, YU Jing-ke3

(1. Faculty of Geography, Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan 650500; 2. Southwest Survey and Planning Institute of National Forestry and Grassland Administration, Kunming, Yunnan 650031; 3. Institute of Land Resources and Sustainable Development, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming, Yunnan 650221)

Abstract The bad site condition and severe ecological environment condition on the east bank of Erhai Lake seriously threaten the ecological security of the basin. From the level of watershed system, it is necessary to improve the comprehensive management system of full-array ecosystems (mountain-river-forest-farmland-lake-grassland-sandsland) in the Erhai valley to carry out comprehensive protection and restoration of the ecosystem on the east bank of Erhai Lake. Landsenses ecology is an effective way to study ecosystem services and sustainable development and to solve the difficulties or key problems in the integrated management of ecological environment from the whole ecosystem. Based on the status and problem characteristics of 25 fragile sites of ecosystem on the east bank of Erhai Lake, this study applies the theory and method of landscape sense ecology to construct the ecological system protection and restoration management project of the east bank of Erhai Lake from the aspects of lakeside ecological zone restoration, forest ecological restoration, non-coal abandoned mine restoration, ecological agriculture green development, etc. It provides the basis for the continuous improvement of the ecological environment on the east bank of Erhai Lake, and realizes the virtuous cycle of the ecological system of Erhai Lake and the overall protection of the life community of full-array ecosystems(mountain-river-forest-farmland-lake-grassland-sandsland).

Key words Ecosystem protection and restoration;Landsenses ecology;The east bank of Erhai Lake

基金項目 大理洱海東部面山生態修復國家長期科研基地項目(2020132559)。

作者簡介 尹一帆(1985—),女,云南昆明人,講師,在讀博士,從事景觀過程與調控研究。

收稿日期 2023-09-22

黨的十八大以來,黨中央將生態文明建設納入“五位一體”總體布局中,從生態文明建設整體視角提出統籌山水林田湖草沙治理體系[1]。黨的二十大為當前和今后一個時期生態文明建設指明了方向,進一步強調應堅持統籌山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,多舉措持續推進重要生態系統保護和修復重大工程[2]。《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—2035年)》中提到開展長江重點生態區(含川滇生態屏障)生態保護和修復重大工程,明確指出“加強洱海、草海等重要高原湖泊保護修復,推動長江岸線生態恢復”[3]。洱海是云南省第二大高原淡水湖泊,是大理政治、經濟、文化的搖籃,也是經濟社會可持續發展的重要基礎[4]。2015 年1 月,習近平總書記親臨大理視察,作出了“一定要把洱海保護好” 的重要指示[5];2017 年7月,生態環境部將洱海定義為“新三湖”之一予以重點保護[6]。“十三五”以來,大理州全力推進洱海保護治理“七大行動”“八大攻堅戰”,通過采取一系列“組合拳”措施,洱海保護治理取得了積極成效[7]。但洱海水質演變過程十分復雜,與洱海流域水土資源環境承載能力相適應的城鎮布局、產業布局和生態安全格局仍未形成,其保護治理與可持續發展面臨著嚴峻挑戰[8]。

景感生態學(landsenses ecology)由趙景柱等學者提出,是指以可持續發展為目標,基于生態學的基本原理,從自然要素、物理感知、心理認知、社會經濟、過程與風險等方面,研究土地利用規劃、建設與管理的科學[9]。景感生態學是研究生態系統服務和可持續發展的有效途徑,也是聯系生態系統服務和可持續發展的橋梁[10]。針對生態系統損害對物理感知與心理認知的影響,從生態系統服務的視角分析生態環境綜合治理的難點或關鍵問題,為山水林田湖草沙生態保護與修復提供理論依據和實踐方法[11-12]。

洱海東岸生態系統保護與修復是洱海流域保護治理及綠色高質量發展的重要組成部分。長期以來,海東荒山禿嶺與海西蒼山郁郁蔥蔥的森林植被形成了明顯反差,不僅嚴重影響了蒼山洱海自然保護區生態完整性及景觀的和諧,而且還影響了洱海周邊生態安全和人居環境[13]。洱海東岸惡劣的立地條件和嚴峻的生態環境狀況,決定了必須從流域系統層面出發,基于關鍵生態系統要素識別,綜合性開展山水林田湖草沙生態保護和系統修復才能取得實效[14]。因此,筆者基于景感生態學理論與方法,診斷其生態系統問題特征,提出洱海東岸生態系統保護與修復的景感營造總體思路和具體工程措施,為洱海東岸生態環境持續改善提供依據,實現洱海流域生態系統良性循環及山水林田湖草沙生命共同體整體保護[6]。

1 研究區概況

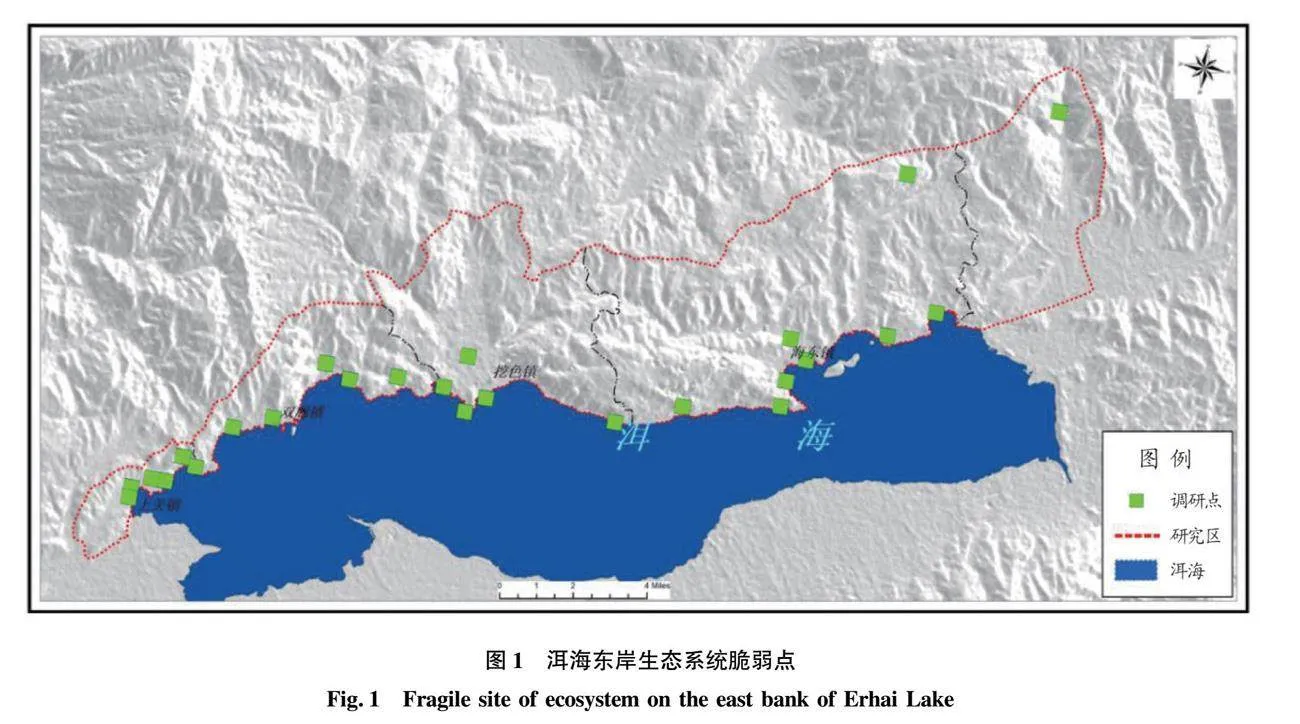

選擇大理洱海東岸面山至湖濱帶為研究區域,主要涉及大理市上關鎮、雙廊鎮、挖色鎮、海東鎮和鳳儀鎮,地理坐標介于100°07′14″~100°22′27″E,25°37′12″~25°59′03″N,總面積271.92 km2。洱海東岸屬滇西橫斷山區與滇中高原的交接區域,以構造、剝蝕地貌為主,巖溶地極度發育,土壤瘠薄,表土易流失,不利于植物根系伸展和保蓄養分、水分,使得洱海東岸一直是缺樹少綠、生態環境惡劣的貧瘠之地[15]。洱海東岸植被層次結構單一,主要分布有車桑子、華西小石積、棠梨和扭黃茅灌草植被,局部分布有高山栲、椎連櫟、厚皮香、青岡櫟等孤立木的頂級殘余群落,大面積的車桑子灌叢則是通過大量的人工和飛播造林,使區域從石質裸地、草叢演變成低端群落,整體森林質量不高[16]。近年來,隨著洱海東岸周圍人口急劇增加,農業、旅游業迅速發展,水質日益下降,逐步由貧營養化過渡到中-富營養化,保水質防藍藻形勢依然嚴峻[17]。另外,洱海東岸湖岸較陡,緩沖帶較窄,且在外圍緩沖帶內生態結構受到一定破壞,已建的庫塘、濕地等空間分布格局不夠合理,部分濕地生態較差,對農田徑流等低污染水的截留、調蓄、凈化、利用效率仍然不高[18-20]。

20世紀80—90年代,大理州開展了大規模的洱海東岸面山石漠化地區的造林綠化。通過30多年的努力,洱海東岸面山成功完成了從“灌草型”植被體系向“喬灌草型”植被體系的轉化[16]。2014年以來,大理州先后開展了荒山綠化示范工程、石漠化治理工程等多種生態修復項目,對洱海東岸困難立地地區的生態環境恢復起到積極作用。2022年大理州人民政府印發的《洱海保護治理“十四五”規劃》明確了洱海東岸作為生態修復與保育水源涵養區,以提升森林生態系統水源涵養和水土保持功能為目標,以原生森林植被保護為重點,逐步優化森林結構,提高森林質量,形成高效穩定的森林生態系統[7]。因此,在洱海東岸開展生態系統保護與修復研究,是完善洱海流域山水林田湖草沙綜合治理體系和提升治理能力的現實需要,對進一步優化洱海流域空間開發格局,構筑科學合理的生態安全屏障具有重要意義。

2 洱海東岸生態系統現狀及問題特征

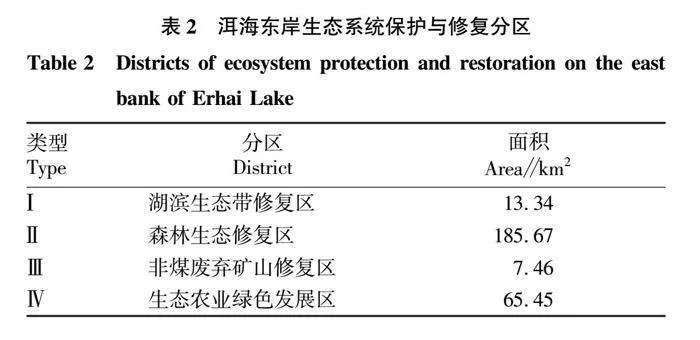

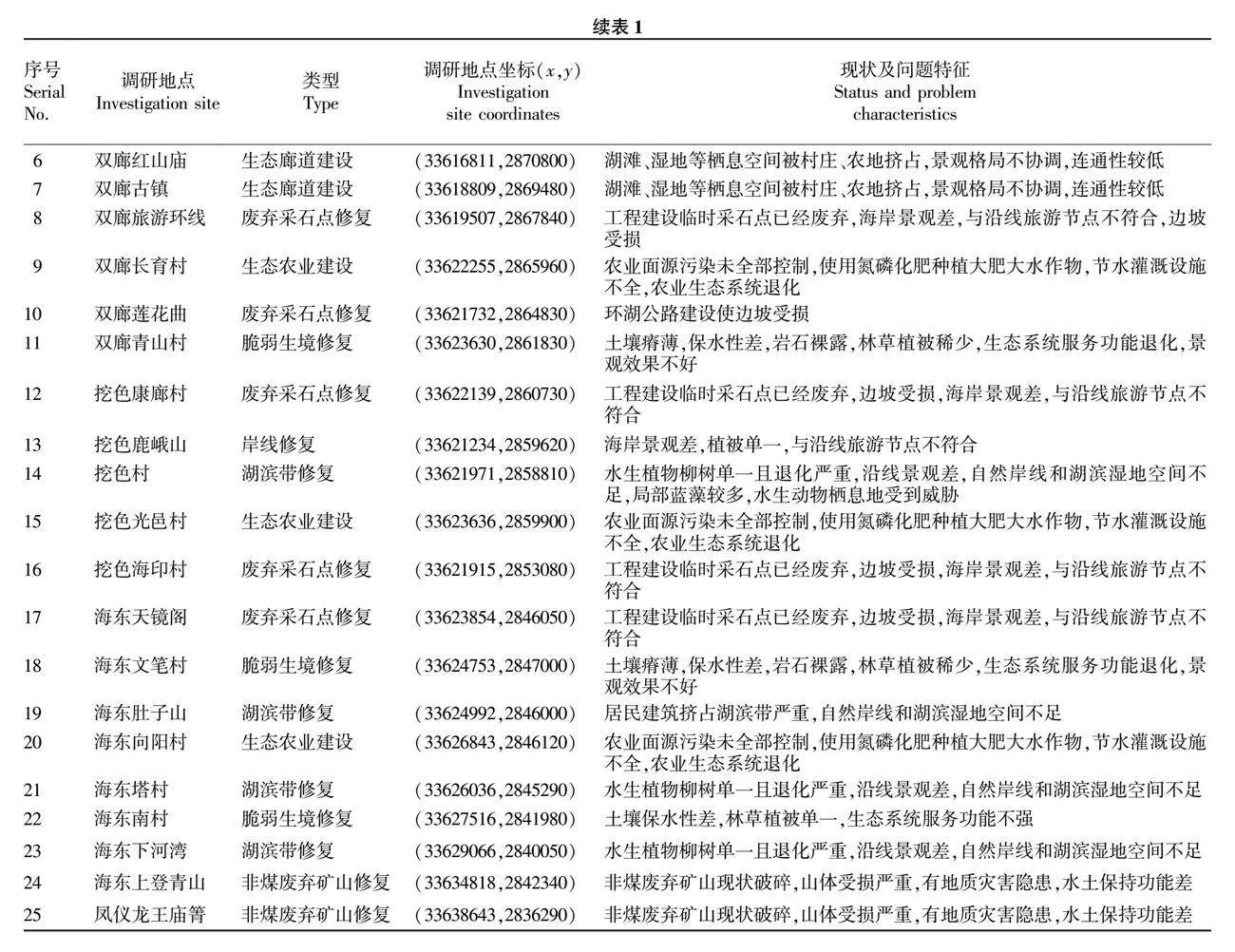

通過實地調研,以洱海東岸其中25個生態系統脆弱點為研究對象,針對其主要生態環境問題,開展生態系統保護與修復研究,詳見圖1、表1。

3 洱海東岸生態系統保護與修復的景感營造

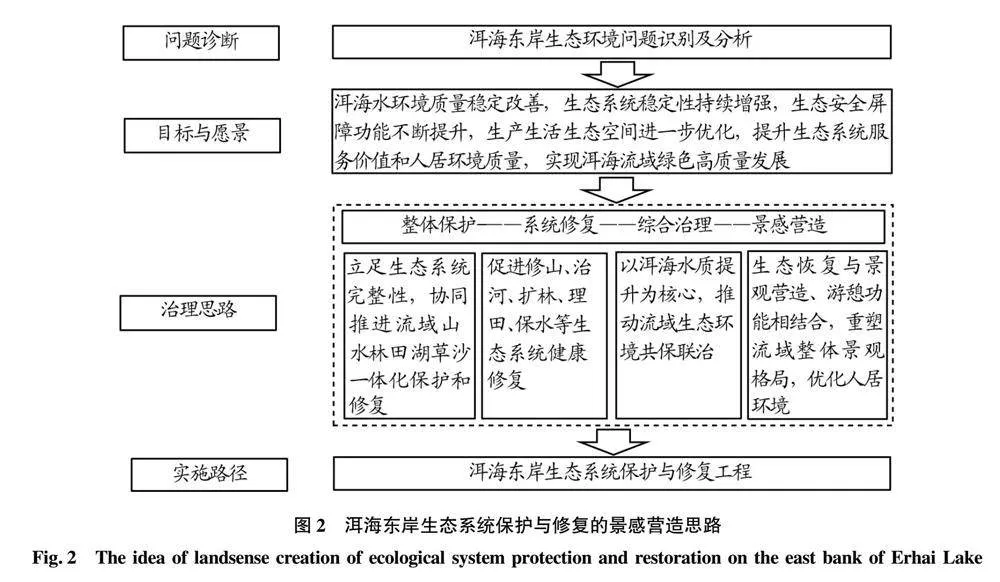

3.1 洱海東岸生態保護與修復的景感營造思路

洱海東岸是開展山水林田湖草沙系統治理、綜合治理、源頭治理的重要區域,是典型的高山-河流-森林-農田-湖泊-濕地復合生態系統,流域內各生態要素相互作用、相互聯系、相互制約[6]。流域山水林田湖草沙復合生態系統能夠提供水源涵養、水土保持、水質凈化、山林修復、生物多樣性維持、生態產品供給等多樣化的生態系統服務,而這一復合生態系統的局部受損將導致生態系統的完整性和各類原生態功能的喪失[21]。由于洱海東岸地表巖石裸露程度較高,干旱和缺水問題突出,森林群落和林分結構單一,加之區域周邊人口密度大,經濟相對貧困,群眾生態意識不強,歷史上各種不合理的土地資源開發活動頻繁,加劇了生態系統服務功能退化。另外,洱海東岸石質山地植被稀少,與蒼山洱海優美的湖光山色極不協調,影響了洱海流域整體景觀格局。

該研究應用景感生態學理論和方法,以洱海水質提升為核心,對流域內山水林田湖草沙復合生態系統開展整體保護、系統修復、綜合治理和景感營造,著力強化洱海東岸退化生態系統的修復與重建,從湖濱生態系統調控、森林水土保持能力強化、面山生態修復與治理、農田綠色發展建設等方面構建洱海東岸生態系統保護與修復綜合治理思路(圖2)。立足洱海東岸生態系統完整性和系統性,按照不同區域生態系統破壞特點提出相應的防治措施,促進修山、治河、擴林、理田、保水等生態系統健康修復,推動流域生態環境共保聯治。統籌洱海東岸生態治理、空間優化和景觀營造的需要,合理調控洱海流域生產空間、生活空間與生態空間,在人、湖之間設置合理的保護空間,將生態恢復與景觀營造、游憩功能相結合,重塑流域整體景觀格局,提供優質的人居環境和生態游憩空間,促使洱海東岸景觀向自然生態與人文統籌發展,全面提升生態系統服務功能和可持續發展水平,以洱海保護約束公眾行為,營造保護洱海人人參與、人人有責的良好氛圍,建設人與自然和諧共生的美麗洱海[22]。

3.2 洱海東岸生態系統保護與修復景感營造分區布局與工程措施

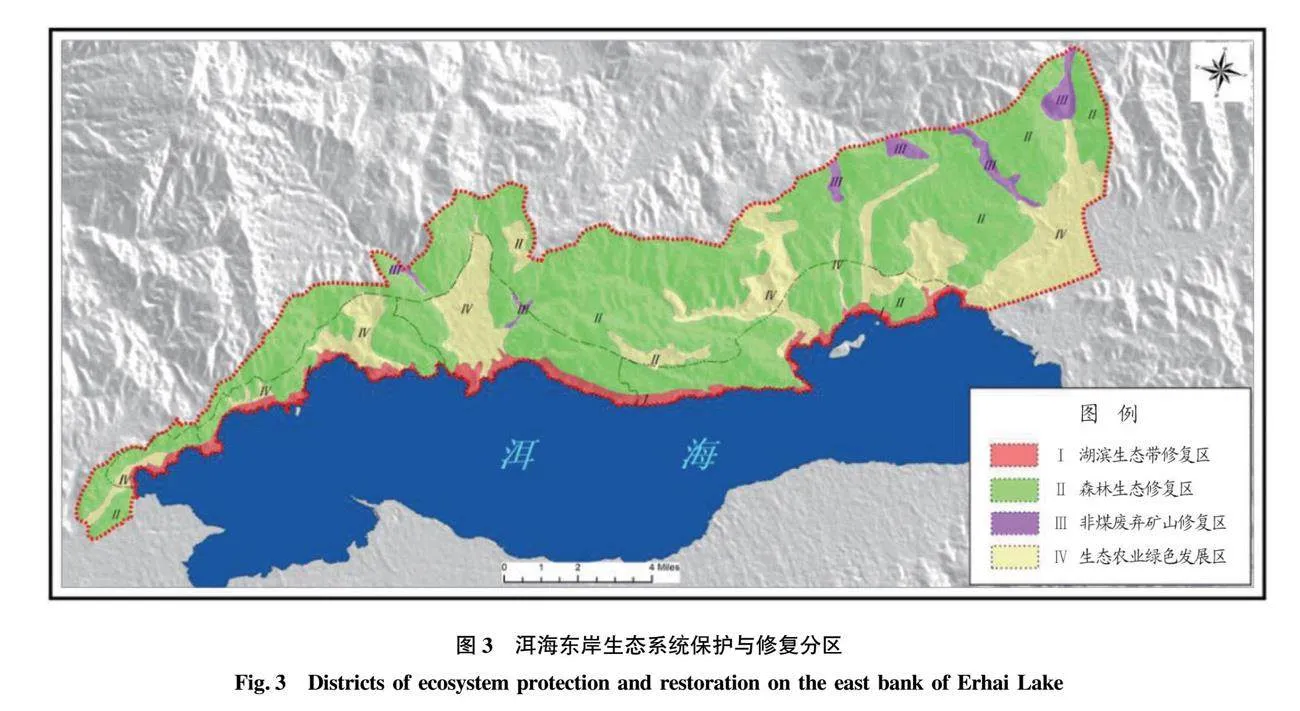

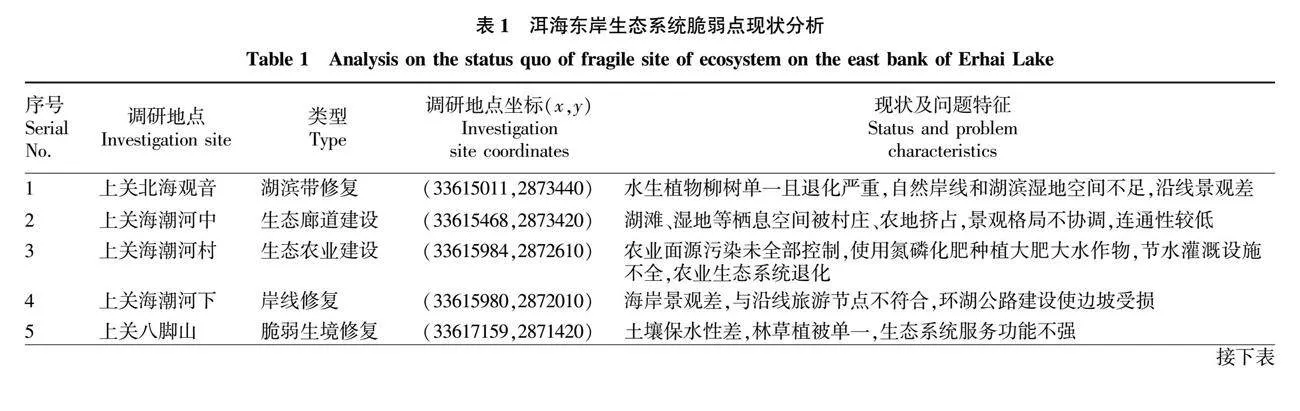

以愿景建設為目標,按照“分區治理,分步實施”,結合《洱海保護治理“十四五”規劃》《云南省洱海“一湖一策”保護治理行動方案(2021—2025年)》《洱海保護治理規劃(2018—2035 年)》《云南省大理州洱海流域濕地保護修復總體規劃(2017—2025)》等洱海流域生態保護治理相關規劃,針對洱海東岸生態系統特征及現存問題,將其生態系統保護與修復分為4個主要綜合治理區域,包括湖濱生態帶修復區、森林生態修復區、非煤廢棄礦山修復區、生態農業綠色發展區,詳見圖3、表2。

3.2.1 湖濱生態帶修復區。

洱海東岸湖濱帶生態恢復與建設以水體與植被生態修復為主,構建水生-濕生-陸生復合植物生態帶,維護洱海湖濱生態系統結構和功能的完整性,發揮其生態、景觀和社會效益。以下關至雙廊環湖生態廊道固定湖濱生態帶,依靠生態廊道連接,保證自然生境斑塊之間連通性和穩定性,構筑集自然、觀光、科考、監測為一體環湖生態屏障。實施建筑物拆除退讓及規模控制,人退湖進,生態搬遷,為湖濱帶留足空間。實施退還枯死柏木植被改造,增強植被多樣性,實現環湖東路沿線景觀提升。實施湖濱帶濕地建設,建立自然式駁岸、連通水系、清淤除藻、種植濕地鄉土植被、恢復濕地自我凈化和自我調節功能,有序推進湖濱生態帶水生植物的補植補種工作,加快恢復洱海東岸生態岸線,形成環湖生態屏障。改善湖濱帶生態環境,清除遺留魚塘的底泥污染及淤積的植被殘體,加快修復因生態搬遷和風浪破壞受損的生態岸線,提高岸線穩定性,保護生物棲息地。優化調控湖濱帶生物群落結構,清除水葫蘆、粉綠狐尾藻等外來物種,打撈菱角等過度滋生的水生植物,收獲水生植被種子和繁殖體,在植物萌芽期進行繁殖,調控水生植物群落結構,提高生物多樣性。

3.2.2 森林生態修復區。

按照生態防護、生態景觀、生態經濟3種森林生態修復類型進行布局。生態防護型主要分布在巖溶石漠化程度較高的區域,現狀為車桑子灌叢或長勢較差的疏松柏木林。根據不同的立地條件特征及原生植被分布狀況,通過工程措施及生物措施綜合治理,構建以云南松、柏木等為主的植被群落,同時配置滇青岡、麻櫟等原生性植被,使之能逐步實現正向演替走向高級群落。對立地條件較差地塊,采用點播和撒播相結合的方式進行造林,同時把水利配套、開塘換土、施肥促長等工程建設作為創造樹木成活和成長的基礎條件;對立地條件相對較好的集中連片區域,采用大苗和小苗相結合的方式,建立混交、復層、異齡的近自然群落模式;對車桑子覆蓋較好的區域,給予水源支持,改變目前因缺水發黃、矮灌的現象。生態景觀型主要分布在大麗鐵路、大麗高速、環海東路等主干線兩側可視面山區域,建設目標為高質量的風景林,強化沿路重要節點景觀塑造,形成集景觀、生態和經濟效益于一體的綠色走道。以黃連木、云南櫻花、冬櫻花、清香木、球花石楠等鄉土常綠景觀喬木及觀花植物為主,通過喬、灌、草、藤、花的復層混交配置,營造良好的生態景觀環境。生態經濟型主要分布在洱海東岸面山原農業耕作區域,立地條件相對較好,土層較厚。該區域主要選擇具有經濟效益的油橄欖、楊梅、花椒等經濟林果或雙用途樹種栽植,既能滿足覆綠需求,又能創造經濟價值。

3.2.3 非煤廢棄礦山修復區。

洱海東岸非煤廢棄礦山和歷史遺留礦山以采石為主,集中分布在普和箐、龍王廟箐、鳳尾箐等洱海東岸面山縱向延伸區。通過以自然修復為主、工程治理為輔的方式進行修復,有效改善和恢復礦山及周圍生態環境與景觀,防止地質災害和水土流失,消除安全隱患,促進土地資源高效利用。重點在修復礦區遺跡地構建生態防護林體系,恢復治理措施以原生性灌草為主,搭配耐旱、深根性、耐貧瘠的鄉土喬灌木,同時配以適量灌溉工程和客土工程,消減困難立地條件下植物生長所必備的限制因素。在不穩定的邊坡采石場殘留地、破損地表等區域,通過實施造林種草、陡崖峭壁覆綠等植被恢復技術,修復采石場進場道路兩側護坡及采石面坑等地段的生態環境。在已廢棄的采石場、砂石場、采礦區的殘留地、破損地表等區域,通過實施客土、造林種草,修復廢棄礦區的生態環境。建立礦區植被保護與生態恢復機制,提高植被覆蓋率和質量,有效防止區域內水土流失和土壤沙化、增強生態系統水源涵養能力,保護洱海水源地環境。

3.2.4 生態農業綠色發展區。

加快構建洱海特色現代農業產業新體系,調整種植業品種結構,主推大春水稻、玉米與小春蠶豆、油菜等輪作模式,大力發展稻田養魚等“水稻+”綜合種養模式。加快轉變種植業生產方式,持續鞏固洱海流域“三禁四推”成果,推動種植業規模化、綠色化、有機化發展,不斷擴大水稻、豆類、油菜等環境友好型作物面積,對水肥施用量大的農作物和影響流域生物多樣性的外來農作物實施限種。立足洱海東岸農業綠色轉型發展,以“萬畝”連片的高標準農田為基底,打造規模化、藝術化、四季皆有景的大地田園風光,挖掘傳統農耕文化資源,助推鄉愁文化振興和農業文化遺產價值提升。以構建農田-庫塘濕地復合系統為重點,合理布局生態農業種植區,調整農田灌溉和退水溝渠,新建和改擴建生態庫塘和生態溝。合理優化流域庫塘濕地格局,根據庫塘濕地在流域中所處的位置、與河湖體系及人類社會的關系等,調整庫塘濕地調蓄水量,截留凈化低污染水,提升景觀游憩等功能。探索典型濕地生態農業模式,實施濕地凈化及種養結合項目,從源頭有效削減農業面源污染物的排放量,實現農業可持續性發展。

4 結論

該研究基于景感生態學理論與方法,針對洱海東岸特殊的立地條件和生態環境現狀,從流域系統層面出發綜合性開展山水林田湖草沙生態保護和系統修復。以愿景建設為目標,通過景感營造強化洱海東岸生態系統服務功能,統籌生態文明建設和流域綠色高質量發展的空間需要,促進國土空間開發、經濟社會發展與水資源水環境承載力相適應,不斷優化生態、生產和生活空間。實施洱海東岸生態系統與修復的景感營造,能夠優化洱海流域整體景觀格局,全方位提升人居環境質量和旅游環境,促進旅游轉型升級,增強旅游者的獲得感、體驗感、幸福感。同時,應倡導公眾積極參與洱海流域生態環境治理,不斷提高公眾的環境素養,使保護流域環境成為公眾的自律行為,營造人人愛護洱海生態環境的良好社會氛圍。

參考文獻

[1]

周妍,陳妍,應凌霄,等.山水林田湖草生態保護修復技術框架研究[J].地學前緣,2021,28(4):14-24.

[2] 習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗:在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2022-10-26.

[3] 國家發展改革委,自然資源部.全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—2035年)[EB/OL].(2020-06-03)[2023-03-17].http://gi.mnr.gov.cn/202006/t20200611_2525741.html.

[4] 汪淼,田逸飄.“雙碳”視角下影響洱海流域農業發展方式的制約因素與思考[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2022,19(5):25-31.

[5] 王建英.云南大理市農村人居環境整治建設美麗宜居鄉村[J].農業工程技術,2022,42(17):8-9.

[6] 儲昭升,高思佳,龐燕,等.洱海流域山水林田湖草各要素特征、存在問題及生態保護修復措施[J].環境工程技術學報,2019,9(5):507-514.

[7] 大理白族自治州人民政府辦公室.洱海保護治理“十四五”規劃[EB/OL].(2022-09-27)[2023-03-17].http://www.dali.gov.cn/dlrmzf/xxgkml/202209/03dbabb6ef8b4624841d8957dbb33b16.shtml.

[8] 馬巍,蘇建廣,楊洋,等.洱海水質演變特征及主要影響因子分析[J].中國水利水電科學研究院學報,2022,20(2):112-119,128.

[9] ZHAO J Z,LIU X,DONG R C,et al.Landsenses ecology and ecological planning toward sustainable development[J].International journal of sustainable development & world ecology,2016,23(4):293-297.

[10] ZHAO J Z,YAN Y,DENG H B,et al.Remarks about landsenses ecology and ecosystem services[J].International journal of sustainable development & world ecology,2020,27(3):196-201.

[11] 呂晨璨,張雪琦,孫曉萌,等.基于景感生態學認知的生態環境損害問題辨析[J].生態學報,2021,41(3):959-965.

[12] 唐立娜,歐陽靜怡,徐燁,等.基于景感生態學對生態修復的再思考[J].生態學報,2022,42(4):1639-1644.

[13] 金元峰.洱海東岸面山植被恢復的一些思考[N].大理日報(漢),2018-07-21(003).

[14] 彭建,呂丹娜,張甜,等.山水林田湖草生態保護修復的系統性認知[J].生態學報,2019,39(23):8755-8762.

[15] 施俊美.洱海東部面山石漠化土地生態恢復措施[J].林業調查規劃,2007(1):121-123.

[16] 楊彪.洱海東岸臨水面山石灰巖山地封山育林[J].林業調查規劃,2004(S1):44-46.

[17] 羅平安,曹慧群.不同水期洱海氮磷時空變化規律[J].長江科學院院報,2021,38(1):14-19.

[18] 項頌,吳越,呂興菊,等.洱海流域農業面源污染空間分布特征及分類控制策略[J].環境科學研究,2020,33(11):2474-2483.

[19] 大理白族自治州人民政府辦公室.云南省洱海“一湖一策”保護治理行動方案(2021—2025年)[EB/OL].(2022-08-22)[2023-03-17].http://www.yndali.gov.cn/dlrmzf/xxgkml/202209/0caef3d92b314045a3 2d0cb05769b630.shtml.

[20] 段四喜,楊澤,李艷蘭,等.洱海流域農業面源污染研究進展[J].生態與農村環境學報,2021,37(3):279-286.

[21] 李爽,田野,唐明方,等.景感生態學在流域生態系統保護與修復實踐中的應用:以大凌河流域北票段為例[J].生態學報,2021,41(14):5849-5856.

[22] 孫曉萌,呂晨璨,張雪琦,等.粵港澳大灣區海岸帶生態修復工程中的景感生態學應用分析[J].生態學報,2020,40(22):8044-8052.