山西大同清涼夏都的千年文脈盛宴

陽歷八月,正是夏秋交替的時節,立秋雖已過,但在處暑之前仍是三伏天當道、秋老虎橫行之時。此時,我國華東、中南、西南大部分地區仍酷熱難耐,在聲聲秋蟬的撕裂聲中,大多數人只能聊借空調、西瓜來消暑。

攤開中國地圖,除卻西部與北部邊疆地區,位于華北之北的大同,算得上是個避暑出游的好去處。古時前往大同,一路關山難越,千里險阻,而今天游大同,已成了一種閑情逸致,只需一張車票或機票,便能抵達晉北門戶。

三晉大地第一名城

唐朝詩人鄭谷在《送人游邊》一詩中寫道:“春亦怯邊游,此行風正秋。別離逢雨夜,道路向云州。”詩中所提“云州”,是大同在唐朝時期的城名,也是著名的“燕云十六州”之一的云州。“大同”一名出自孔子《禮運·大同篇》,寓意“天下大同”,此名自唐末以來沿用至今。

作為“北方鎖鑰”,數千年來,中原農耕文明與塞外游牧文明都曾在大同展開過曠日持久的戰爭。歷史的走向往往是你方唱罷我登場,在政權交替之間,反而成就了多民族文化共同繁衍的現狀。

古詩里提及大同,多有“白日天寒”的描述。從地理位置上來看,大同是晉北的門戶,北以外長城為界,與內蒙古自治區烏蘭察布市興和縣、豐鎮市、涼城縣毗鄰,離塞外青城呼和浩特不過兩百多公里。除了是擁有深厚歷史文化的中國“九大古都”之外,大同還以夏季26.4℃的平均氣溫,成為人們盛夏出游的避暑勝地,故又有“清涼夏都”之稱。

大同地處溫帶大陸性季風氣候區,四季鮮明,全市海拔在1000 米到1500 米之間,地貌類型復雜多樣,山地、丘陵、盆地、平川兼備。一條在古代文學作品中頗有名氣的桑干河,自西南向東北橫貫全市,形成了周圍高、中間低、兩山夾一川的槽型盆地。

邊塞詩里常有桑干河的身影,譬如“征戍在桑干,年年薊水寒”“逢君穆陵路,匹馬向桑乾”“晨裝行墮葉,萬里望桑干”等描述。桑干河,舊作桑乾河,是大同境內的主要河流。其名由來相傳是因為每年桑葚成熟的時候,河水便會干涸。這條發源于山西,一路流經山西北部和河北西北部的河流,是晉冀交界之地人類文明的搖籃,曾孕育了以陽原泥河灣文化為代表的古代文明。

除了主干流一路向東,桑干河有兩條著名的支流,一為御河,一為渾河。御河呈南北走向貫穿平城區,平城區是大同的政治、經濟、文化中心,在歷史上曾為秦漢名郡、北魏京都、遼金元三代陪都、明清重鎮。渾河,流經大同市南部的渾源縣,渾源縣素有三寶:北岳恒山、懸空寺、黃芪。御河的又一支流——十里河,則成了云岡區的主要河流。

由眾多支流匯聚而成的桑干河,如河網般遍布大同境內,串聯起了大同古城、云岡石窟、恒山風景區,吸引著無數游人探幽尋古而至。

以一館一寺而窺一城

有人說,博物館是了解一座城市最快捷的途徑。大同市博物館新館位于平城區太和路506 號,地處御河之東,館內16℃的恒溫環境,成了許多游客盛夏出行的最愛。博物館的外觀頗具本土特色:將大同自然地貌——大同火山群、龍壁文化和云岡石窟等空間文化元素融匯,整個建筑形體環繞中央大廳成一個整體,體現了大同“胡漢交融”的地域文化特征。

博物館的基本陳列以大同的歷史發展為線,分為“滄桑代地”“魏都平城”“遼金西京”“明清重鎮”四個部分。“滄桑代地”的藏品主要是大同出土的早期文物,也是大同文明的序曲,值得一看的有兩大鎮館之寶:春秋中晚期的蟠虺紋銅鼎以及東漢的陶連枝燈;“魏都平城”展出的是大同最昌盛時期的文物,包括碧藍如寶石的北魏玻璃瓶、北魏司馬金龍墓出土的漆畫屏風;“遼金西京”是大同文明又一興盛之期,此展廳可謂鎮館之寶云集,值得細品的有巧奪天工的遼代琉璃棺、遼代黃釉剔花牡丹菊花紋罐、金代羅地絲繡云鶴紋氅衣、華嚴寺鴟吻等;“明清重鎮”展出的文物則見證了大同富甲海內、匯通天下的晉商崛起。

以一館而窺大同,大同博物館值得人們用半天的時間細逛一番。

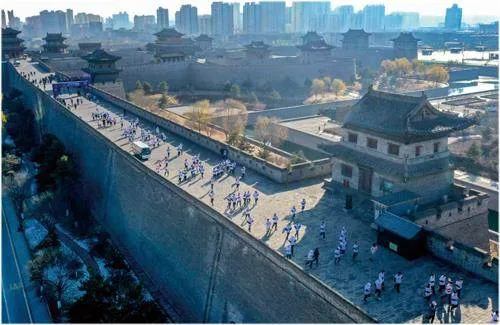

出博物館往西過御河,可前往大同古城。大同建城的歷史已久,在北魏道武帝遷都平城之后,大同就有了規模宏大的城池。到了明初,大同作為京畿屏藩,軍事地位顯著。大將徐達在北魏、唐、遼、金舊城的基礎上對大同城墻進行了增修,筑成周長7.24 公里、面積3.28 平方公里的方形城墻,并設四座城門:分別為東面和陽門、南面永泰門、西面清遠門以及北面武定門。自此,大同城墻在戰火中屢次發揮重要的軍事作用,使大同一直享有“巍然重鎮”“北方鎖鑰”之譽。

穿過護城河,可從南面永泰門進入大同古城。古城里多為歷史遺留的古建筑,沒有高樓大廈的密布和車水馬龍的擁堵,更多的是一份心靜自然涼的清幽。

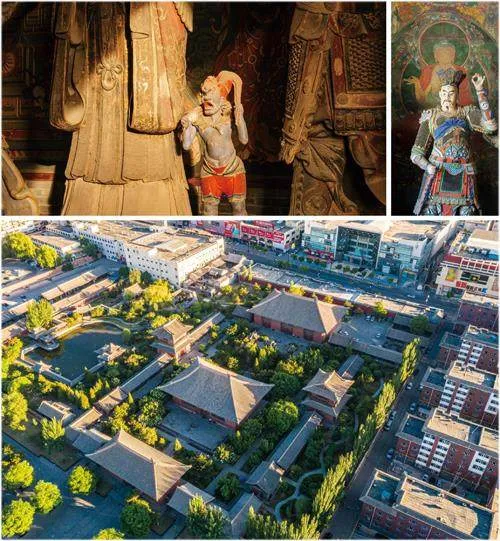

古城景點星羅棋布,可供來人集中賞游。過永泰門往西,不遠處便是善化寺。經常關注古建筑的朋友對它必不陌生,在赫赫有名的遼金古建之中,善化寺以其宏大的規模以及完整程度執掌牛耳。1933 年,梁思成林徽因夫婦率中國營造學社一行來大同考察古建筑,在進入善化寺時,如臨寶境,驚嘆古寺中竟有四座遼金建筑,其規模之大、布局之完整,實為罕見。

善化古寺遵循漢風,整座寺廟坐南朝北。從南往北游覽善化寺,中軸線上的建筑依次為金代所建的山門、三圣殿,以及坐落于高臺之上的遼代遺構大雄寶殿,周邊左右配殿對稱分布,錯落有致。

跨過金代的山門進入古寺之內,善化寺在一眾高樓大廈之間顯得尤為幽靜隱秘,院內古樹與殿宇相互掩映,微風襲來,帶著絲絲涼意,熨帖了游人夏日的煩悶。千余年的光陰如駟之過隙,在瓦木上留下歲月斑駁的痕跡,幾棵古木像是它最虔誠的守護者,默默無語,伴著裊裊梵音,在寺內靜候經年。

善化寺有兩大看頭,一為遼金古殿,二為歷代塑像、石碑以及壁畫。中軸線上的三座大殿均為單檐廡殿頂(自元以降,廡殿頂成為中國古建筑屋頂樣式的最高等級)。另值得一觀的是大殿檐下古樸精美的斗拱,形如繁花怒放,其不光起到承重作用,還兼具美觀價值,不愧于“偉大之斗拱,深遠之檐出”的盛贊。

在觀賞建筑彩塑壁畫之余,不妨移步三圣殿,殿內保存有金大定十六年(1176 年)《大金西京大普恩寺重修大殿記》碑。它除了是研究古寺歷史的重要資料,碑文的撰寫者朱弁也頗有來頭。許多人可能不了解朱弁,但他的兄弟,是南宋大理學家朱熹的祖父。南宋初年,朱弁奉命出使金國,因學識過人,金國便想以高位厚祿誘之,朱弁不從,被困西京大同十七載,幽居在善化寺數年,后于重修寺院時撰此碑文。

冠絕三晉的大同美食

在大同消暑,除去美景如云,本地的美食也堪稱冠絕三晉。

先說說主食,大同刀削面聞名全國,與北京熱干面、河南燴面、武漢熱干面、四川擔擔面同為我國面食名品。山西人吃刀削面,甚至還作了幾首膾炙人口的詩:一葉落鍋一葉飄,一葉離面又出刀。銀魚落水翻白浪,柳葉乘風下樹梢。又曰:浪里白條騰翻躍,手起刀落面條飛。待到出鍋鋪陳時,誰又能解其中味?

關于刀削面的由來,還有個像模像樣的故事:相傳,刀削面為初唐駙馬柴紹所創,柴紹為臨汾人氏,因常年征戰沙場,沒有合適的廚房工具,所以想起用刀來削面,這則軼事一直流傳至今,故刀削面也被稱為“駙馬面”。

山西各地都盛行刀削面,大同的刀削面,更是首屈一指。品鑒一碗刀削面的優劣,面條本身的口感與臊子的風味都是關鍵。品質上乘的刀削面中厚邊薄,棱角分明,形似柳葉,入口軟滑筋道,越嚼越香,可配漿汁、臊子,或蘸陳醋同吃。臊子是大同刀削面不同于其他地方的秘訣,在大同,決定一個刀削面館生死存亡的,全在臊子的配方之中。刀削面館成百上千,可以說是百店百味,每家都有自己的獨門配方,以此招徠食客。

除了鼎鼎大名的刀削面,在面食之都大同,莜面、豆面、抿八股、擱鍋面、疙瘩湯、回勺面等各有特色。除了各色面食,在夏日里,一碗渾源涼粉更是勾得人饞蟲大動。

渾源縣位于大同市區的西南面,此地特產的渾源涼粉有著數百年的歷史,它的制作技藝先后被列入大同市、山西省非物質文化遺產名錄。不同于南方各地的涼粉,渾源涼粉用的是本地土豆淀粉,再輔以豆腐干、蠶豆、黃瓜絲,淋上鮮亮的紅油和老陳醋,一碗清新爽口的夏日伴侶便做成了。

行至大同的旅人,少不了要嘗一碗本地的特色面和涼粉,而吃面嗦粉的時候,爽口的配菜也是少不了的。說到大同的“菜”,黃花菜一定榜上有名。

在大同市東28 公里處,有個火山群國家級地質公園,是世界上唯一一處發育在黃土高原上的火山群,這里風清氣爽,天高云闊,也是夏天人們愛去的一處自然風景區。在這些火山之間的農田中,就生長著大量黃花菜。黃花菜是俗稱,它還有兩個雅名——“萱草”和“忘憂草”。竹林七賢之一的嵇康,在其所撰《養生論》中記載了“萱草忘憂,樂為食之”;北宋大文豪蘇東坡也曾寫“萱草雖微花,孤秀能自拔”來詠頌黃花。

黃花菜是面食的靈魂伴侶,猶記兒時吃面,總會在面湯里燙一把現摘的嫩黃花。上品的黃花須得顏色鮮黃,干凈無霉,入水久煮不爛,食之脆嫩清爽,是不可多得的“夏日限定”,故被譽為“素食三珍”之一。大同云州區古為大同縣,早在明朝時期就開始種植黃花,且享有“黃花之鄉”的盛名。

除了黃花菜,大同人吃的一碗湯里,羊肉羊雜總是少不了的。大眾多認為,羊肉在冬天吃最滋補,但其實在一年中最熱的三伏天吃羊肉,也有保健養生作用。羊肉性溫,可以起到暖胃生津的功效,幫助人緩解因進食過多冷飲而導致的腸胃不適等癥狀。在我國很多地方,都有三伏天吃羊肉的習俗,民間也有“伏羊一碗湯,不用神醫開藥方”“吃伏羊享健康”之說。

大同毗鄰內蒙古,吃羊雜湯的歷史由來已久。《據宋書》記載,平城有個叫修之的人,擅烹羊雜湯,并將這道美味獻給北魏太武帝拓跋燾,拓跋燾食用后贊不絕口,并大封修之。

大同最早的羊雜湯里是純羊雜,包括羊心、羊肝、羊肺、羊肚、羊腸等下水,調料主要以油、鹽、蔥、姜、蒜、胡椒為主,后又加入白菜等蔬菜解膩。如今的羊雜湯豐儉由人,既有純羊雜,又有加粉條一類主食的。

在路邊攤要一碗羊雜湯,澆上紅亮的辣椒油,再淋上本地酸爽開胃的老陳醋,如此撫慰風塵人心,方不負來大同清涼一夏。