縱筆寫“家山”

[摘要] 作為對20世紀后半葉中國畫產生過重要影響的畫家,目前圍繞陳子莊展開的美術史敘述仍帶有較強的地域色彩。他與黃秋園的“被發現”提振了處于“困境”許久且亟須尋求出路的傳統中國畫畫家的信心。“旅行寫生”之于新中國成立初期的畫家們是一個繞不開的命題。對陳子莊而言,寫生意味著“變化”的開始,然其寫生等相關研究仍未得到足夠的關注。本文通過梳理陳子莊的寫生歷程與寫生畫稿,論述他對寫生的思考與積淀對其題材轉變及個人藝術風格確立所起到的作用。對進一步理解陳子莊與中國傳統繪畫的關系,進而判斷其在20世紀中國美術史的坐標位置,這些探索都將為我們提供嶄新的視角和有益的思考。

[關鍵詞] 陳子莊 寫生 中國畫 畫學 傳統

一、行萬里路:陳子莊的看山寫生

中西方繪畫對“寫生”一詞有著不同的闡述,同時在實踐層面各有側重。事實上,早在20世紀初期,俞劍華就在《中國畫寫生與西洋畫寫生不同之點》一文中對二者進行了辨析,概述了中國畫與西洋畫在工具、觀察視點以及章法等方面的較大不同。[1]西方繪畫中的“Paint from Nature”被譯為中文的“寫生”,其對象包括風景、人物、動物以及靜物等。在傳統中國畫中,明代唐志契在《繪事微言》中提道:“昔人謂畫人物是傳神,畫花鳥是寫生,畫山水是留影。”[2]這里的“寫生”主要指不依賴粉本而直接對大自然中的花鳥、草蟲、禽獸等進行觀察和描繪。至于中國人物畫與山水畫,則分別對應為“寫真”與“師造化”。隨著近代西方文化思潮流入中國,“寫生”一詞逐漸替代了“寫真”“師造化”等傳統中國畫術語。然而,在認識論和方法論上,“寫生”在中西方繪畫語境中仍有較大差異。

20世紀初,陳獨秀等人豎起的“美術革命”大旗深深地影響了此后中國美術的發展進程。為了改變中國畫陳陳相因的局面,一部分畫家選擇以西方寫實方法改造中國畫。此外,伴隨著西方思潮對中國美術教育的深遠影響,西畫教育模式廣泛地進入中國美術課堂,通過寫生訓練獲得造型基礎能力被認為是美術教育的有效途徑。此后,“寫生”被列為美術類專業院校中的重要必修課。

對身處20世紀的中國畫家來說,基于周遭環境以及個人學養等諸多因素,他們面對時代的洪流與巨變有著個人的應對策略。他們的“寫生”突破了中西繪畫物理層面的界限,有的人仍舊使用毛筆,有的人選擇鉛筆、炭條等工具。不同的繪畫思想使得畫家們在寫生方式上產生分野,主要分為西式寫生與傳統寫生。選擇西式寫生的中國畫家多為力主“引西潤中”的“革新派”。他們重“寫生”而輕“臨摹”,強調“現場”的“實寫”與線條的書法性,注重明暗光影的變化,以焦點透視法組織整個畫面。在傳統中國畫的研習歷程中,“師古人”與“師造化”是有效路徑。傳統型中國畫家在提倡寫生的大環境中呼喚“師造化”的復歸。與“革新派”畫家不同的是,他們在臨摹與寫生中并不偏廢其一,而是各有所取——臨摹時深研古代佳作的視覺觀念與造境方式,寫生時目識心記、“飽游飫看”。他們并不受西方觀察方式與繪畫手法的影響,師心不蹈其跡,按照寫生促進創作的思路,在短時間內簡要概括實景中對象的形與神,在取舍中逸筆勾勒,回畫室后再進行“深加工”。由此可見,不同的寫生方式會帶來觀念、時長、方法上的差異,畫家們各行其道,取得了不同的成果。

20世紀50年代初,全國掀起了轟轟烈烈的旅行寫生浪潮,久居書齋、畫室的畫家們在時代的召喚下紛紛走出象牙塔,開始以旅行寫生的方式親近自然。與很多走遍各地名山大川的畫家不同,陳子莊的涉足范圍僅在于其熟悉的巴山蜀水之間。雖是日常“家山”,在熱愛生活的陳子莊眼中也是美好之所在。其曾說:“畫材遍地皆是,不必一定要到名山大川。”[3]

1955年,進入四川省人民政府文史研究館工作的陳子莊得以潛心研究繪畫。他與當時的眾多畫家一樣,開始走出書齋,感受“造化”。他對世界細致入微的觀察并非成年后養成的習慣。童年的他曾因家貧而輟學去慶云寺當放牛娃。每當牛兒散步吃草時,他便拾掇起小木棍在地上畫牛。時間一長,其便因畫牛而聞名于鄉里。新中國的成立深刻影響了文藝思潮的時代演變。1953年,作為中國文藝界領導人之一的艾青在“上海美術工作者政治講習班”上論述了“國畫要不要改造”的問題,同時提出“新國畫”的概念,認為“新國畫”必須“內容新”“形式新”。為了表現新中國社會主義建設的偉大成就,“畫山水必須畫真山水”“畫風景的必須到野外寫生”。這是國家向中國畫畫家所發出的明確且具有指導意義的號召。陳子莊與其他文藝工作者同樣都面對著這樣一個嶄新的局面,于是紛紛參與到熱火朝天的寫生浪潮之中,用手中的畫筆表現祖國大地上的建設工地、城市景觀、工廠新貌、鐵路橋梁、水利工程等場景。大地山川中的新時代建設場景在畫紙上凝結出獨特的趣味,顯然迥異于傳統山水畫。這促使畫家們開始在寫生中尋求新的筆墨語言來適應新的圖景。骨子里具有開拓精神的陳子莊雖然“隨波”,但并未“逐流”。固然“寫生”貫穿了他20余年的藝術歷程,但他對“寫生”有著不同于他人的理解。這使得他能夠跳脫出傳統和時代的桎梏,形成獨特的自我風格。

四川博物院所藏陳子莊1958年繪制的《改土》《趕場天》是其存世僅有的兩幅對景寫生畫作。他在《改土》中以皴法表現山體,又以線廓其形,還以簡筆快速勾勒了熱火朝天的勞動場景。作品《趕場天》描繪了蜀地山村趕集的場景。畫面較為完整,山坡、樹林以傳統皴法表現,幾間小青瓦房點綴其中,村民正陸陸續續地往集市方向走去,遠方則點綴了些許明艷的紅色。這是陳子莊在趕集路上未經揣摩而完成的提煉式對景寫生,展現出他在傳統山水畫學習方面著力頗多。顯然,這兩幅畫有著“試驗”的意味,結果并不令陳子莊滿意。他甚至未鈐印于畫面之上,白文印“南源”為其后來所補蓋。

陳子莊尤為重視自身速寫能力的訓練。早在20世紀40年代,他就對葉淺予的速寫印象深刻。1964年秋,葉淺予還曾來成都與陳子莊會面。在葉淺予看來,速寫本就是畫家的筆記本。速寫不僅可以幫助畫家收集創作素材,而且本身就是一種繪畫藝術。畫速寫需要心靈手巧,要具備瞬間捕捉并描繪對象的能力,是針對線條技巧的有效訓練。葉淺予本不離身、手不停筆的習慣對陳子莊產生了很大影響。此后,陳子莊的兜里總揣著速寫本,走到哪里便畫到哪里。陳子莊認為“利用前人的創造再回爐的方法絕對沒有出路”,故而以鉛筆或木炭條在小本子上取舍經營,這反映出他選擇偏向傳統式寫生。在陳子莊看來,速寫不是目的,而是作為工具幫助畫家深入生活去觀察、記錄。《陳子莊年表》以及相關口述材料顯示,陳子莊入職四川省人民政府文史研究館后外出寫生近20次。

1962年是陳子莊收獲頗豐的一年。4月,他與年輕的任啟華[4]等人到廣元地區寫生,得稿數十幅,并在四川省文化局(今四川省文化和旅游廳)XY5i+uyUdK0S+0B69w22TUVfTErRm1HDIcZWukdSth4=美工室舉辦“劍閣寫生畫展”。在1987年9月榮寶齋出版的《陳子莊畫集》中,多幅作品署款“壬寅年廣元”或者“劍門”,如《劍門峽道》《桐樹山村》《山區小學》《劍山遠色》《梁山松云》《梁山寺》《明月峽小景》等。此外,四川博物院藏陳子莊《壬寅》冊等八幅作品也是陳子莊此次出行的碩果。他在這些廣元地區的寫生作品中尤好淺絳設色,皴擦點染、干濕相間,用筆生辣樸拙,構圖簡約奇崛,初顯個人特色。他總是以寥寥數筆畫桐樹枝干,再羅列不規整的小圈代表葉片,然后以黃色敷之。松樹亦以簡筆繪制,樹干用筆平直,松針筆墨變化較小。陳子莊曾回憶道:“我和周掄元去劍閣寫生,他找不到東西畫,就說:‘有什么畫的?走吧,不入畫的!’”其實畫材遍地皆有,只在于是否發現而已。若能發現,則不必去名山大川。于畫者言,要能于平凡中發現至精、至善、至美者。[5]此次廣元地區的寫生經歷給他留下了深刻印象,即使在1975年身體抱恙無法外出時,仍繪制了《大山水》冊之一,以作13年前廣元寫生之回憶。

筆者試圖尋找陳子莊與任啟華等人在廣元地區寫生的速寫稿。四川美術出版社1986年11月出版的《陳子莊寫生稿》小冊中有兩幅題寫有“廣元”的速寫稿,不過稿面構圖與用筆方式無法與1962年的作品相對應。1962年的廣元之行確實給陳子莊帶來了豐碩的成果:一方面,其不僅初步形成了山水畫的個人面貌,進一步堅信寫生是走出傳統中國畫創作陳陳相因局面的有效途徑;另一方面,其在四川美術界的地位于“劍閣寫生畫展”后得以確立。[6]

關于陳子莊1962年的相關經歷,繞不開時任四川省人民政府文史研究館館長的劉孟伉。[7]陳子莊調入后,成為當時這里最年輕的館員,頗受劉孟伉照顧。一份近期披露的材料記載,劉孟伉1959年在一份請示上簽字批允,請示內容是:“因家庭人口較多,1958年□(按:此處不明)月去人民公社勞動實踐時增加的部分額外開支影響了家庭生活,擬補助其20元。”劉孟伉除了在生活上關照陳子莊一家外,在工作上更是給予了他莫大的支持。1962年,陳子莊與劉孟伉同游出行三次:7月,同游樂山、夾江、峨眉,歷十日而返回;8月,同游新都,為楊升庵紀念館作巨幅《紅荷》《花卉條屏》,為寶光寺繪八尺《荷花鴛鴦圖》;9月,同游青城山。根據記載,陳子莊在7月和9月的出游并未寫明是否留下畫稿。而8月,陳子莊在新都應邀繪制大尺幅作品。事實上,陳子莊的作品幾乎都為小尺幅,僅有的幾件大尺幅作品均由相關單位提供宣紙。陳子莊在面對大尺幅創作時顯得尤為審慎,通常選擇以吳昌碩、齊白石一派的“紅花墨葉”風格進行繪制,個人風格并不突出。他在把控大尺幅作品繪制方面似乎缺乏相應的經驗與信心。因此,陳子莊在1963年為成都武侯祠創作《錦官城外柏森森》后并不題款,以示個人對創作意猶未盡、暫未滿足,作品上的題款實為劉孟伉代題。1966年之前,陳子莊在成都的創作總體是安寧、愉快的。1962年至1966年,陳子莊幾乎每年都會外出看山寫生,且通常是造訪蜀中“家山”,留下了數量可觀的寫生稿。這些寫生與出行經歷令他更為明確自己的藝術道路,逐漸由主攻花鳥畫轉移至深研山水畫上。

陳子莊在傳統式寫生之路上不斷產生新思考與新收獲,顯然這對他而言是一條“行之有效”的道路。直至20世紀70年代初,他仍舊堅定地外出看山寫生并從中汲取養分,以自己的畫學認知啟示后人。

二、天然之趣:陳子莊的守正突圍

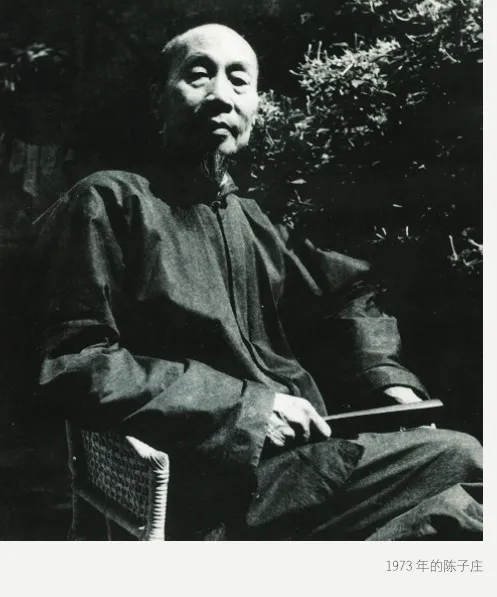

1968年是陳子莊人生中的重要轉折點。是年,其愛子意外溺亡于青衣江,夫人深受刺激而精神失常,七口之家屢經磨難。正是這一年,他改號“石壺”,自刻“石壺五十五歲之后作”印章數枚。此般生活狀況導致陳子莊的身心每況愈下,輟筆不耕。任啟華回憶道:“在1972年以前,他……作畫零星,或不題款或將題款日期提前。”在《陳子莊年表》中,關于1970年至1971年的記錄尤其簡單:

1970年,戊戌,五十七歲,成都謠傳晏濟元去世,作《悼晏平子》詩:“滾滾沱江不盡,昏昏午□山鄉。醒來日望揮淚,晏子冢邊□陽。”

1971年,辛亥,五十八歲,在成都。

石壺詩稿中有詩《題畫》寫出他在面臨家庭變故后從“輟筆”到“耳順”的變化:“狂妻罵我由她罵,聽慣只如聽念經。磨墨掭毫成日課,藤花腳下寫雞群。”沉浸在繪畫的世界里,陳子莊似乎能短暫逃離生活的困頓。這兩年關于陳子莊的相關記錄不多,將1972年的作品與遇到困厄之前的作品對比,題材、數量、筆墨、風格等均有著非常大的差異。筆者認為,1970年和1971年,陳子莊對繪畫本體語言、個人藝術發展、畫史畫論等有著深入思考和鉆研。客觀來看,這兩年為其繪畫的自我革命提供了時間。《石壺論畫語要》中記錄道:“我過去很崇拜宋徽宗、王淵、黃筌、徐熙、趙孟等人的畫,現在則看不入眼,因其無趣,只是畫得工致,討皇帝喜歡。”[8]彼時的陳子莊表示,他想畫些與眾不同的東西。

1971年,陳子莊的狀態略有好轉。1972年,其邁入個人創作的“黃金期”。1972年至1974年,陳子莊不斷外出寫生,從近處成都郊區的龍泉山、鳳凰山,往南沿武陽江東下一線,后第三次造訪夾江,再至川西北綿竹、漢旺地區。陳子莊在三年時間里創作了大量精品力作,其中1974年更是達到另一個創作高峰。其關門弟子陳滯冬曾在1972年陪同陳子莊等人一同沿武陽江東下寫生,陳子莊在這一過程中作畫稿數百幅。陳滯冬認為,陳子莊的創作充滿了對“現場感的尊重與刻意保留”。不得不說,外出看山寫生給予了陳子莊豐富的滋養,而他之所以如此倚重寫生,與他對寫生現場的珍視有莫大關系。

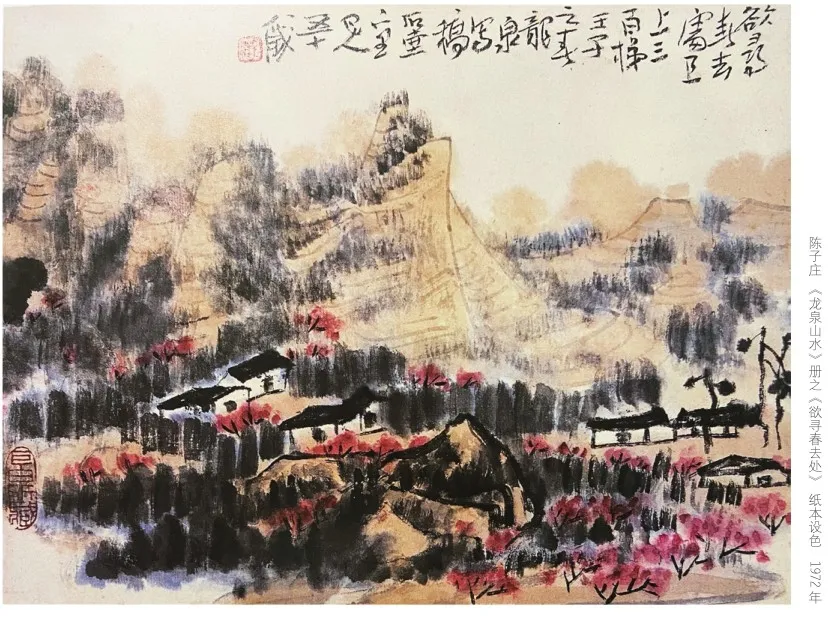

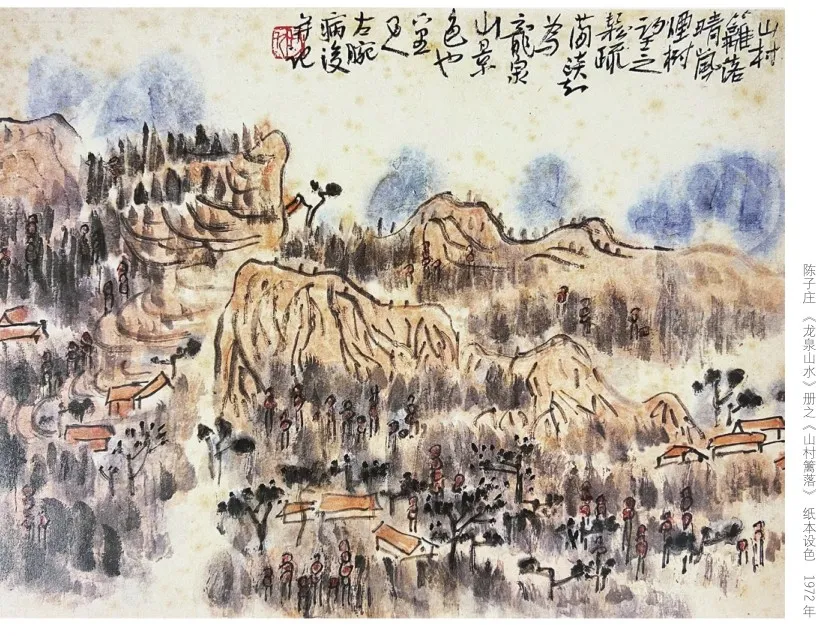

我們從作品與速寫稿的對比中可以發現,陳子莊的創作很大程度上依托于現場速寫稿,這是對畫稿的進一步提煉和完善。對不同的中國畫畫家來說,寫生與創作之間的距離必然是不同的。陳子莊以鉛筆或木炭條繪制的速寫稿大有“逸筆草草”之勢,在短時間內提煉概括實景中的物象,以書法式線條迅速建構起整個畫面,呈現出了思考與取舍的全過程。陳子莊在1972年有兩次重要的寫生活動。余德普撰文《子莊先生龍泉山寫生記》,詳細描述了是年3月前往龍泉山寫生的經過。3月18日,陳子莊與弟子葉進康、唐德章、余德普乘坐班車前往成都東四十里左右的龍泉山寫生。[9]龍泉山屬于丘陵地貌,南北綿延可達四百余里,北起安縣,南抵樂山井研,最高峰海拔為1051米,位于龍泉驛境內,是成都的東部屏障。3月的龍泉山風景絕美。這里歷來盛產桃、李、梨、枇杷、櫻桃等,如今亦是遠近聞名的“花果山”。在許多畫山水的畫家眼里,龍泉山并非名山大川。所謂“修辭立其誠”,陳子莊認為從事藝術工作最重要的是真誠,不必以名唬人。蜀地丘陵是他眼中取之不盡的素材,有時他還會以成都的梧桐入畫。這是陳子莊在經歷家庭變故后第一次外出看山寫生,更覺對龍泉山充滿著特殊的喜愛之情,故作詩《命門人代買穴龍泉以為死后埋骨之地》:“賣畫積錢能買穴,百年朽骨定污天。今生能斷來生苦,不到人間結世緣。”

龍泉山寫生歷時兩天,陳子莊畫了數百幅寫生稿,回到成都后整理成《龍泉山水》冊,共收錄34幅山水小品(按:現存30幅)。這是陳子莊傳世山水畫中唯一經陳氏自己選編的一套山水冊頁,不僅畫作數量多,而且幾乎每幅作品的畫法、構圖、意境皆不相同,筆墨面貌也變化多端,探索、實驗的痕跡甚為明顯,遺憾的是其已散佚民間。陳子莊曾與同路門人閑聊:“我的畫都來自生活,不是憑空杜撰的,但是卻不是照搬一些自然的表象拼湊而成……去偽存真,寫物象的‘內美’……藝術提煉的程度越高越普及。”《龍泉山水》冊所展現的旨趣意味著陳子莊的繪畫藝術進入了成熟期。

1972年的第二次外出寫生是10月初,陳子莊與陳滯冬、劉炳賢等人沿著武陽江東下,經由正興鎮、古佛洞、黃龍溪后折往籍田鎮,再回成都,歷雙流、彭山、仁壽三縣。陳子莊在這一路的田間山水中畫稿數百件,返回成都后經過整理,匯集成《武陽江寫生》冊,收錄作品150余幅。四川博物院藏《大病后補題》冊創作于《龍泉山水》冊之后。該冊頁之三有題曰:“壬子八月杪,于啟華同志寓廬,以夾江紙成小品八幀,有是處,有未是處。石壺大病后補題。”此作后鈐白文印“石壺”。陳子莊自己在題款中很辯證地認識到了這套冊頁的優劣,“未是處”主要指由于夾江紙張限制而未能達到他所期待的理想狀態。

1972年陳子莊所作較為成熟的作品,皆策略性地保留了速寫時用木炭條的節奏習慣和線性組合方式。他意識到,這種稚拙、有趣的效果是“人書俱老”的手感所不能為的,如此便可跳出傳統標準的窠臼而反生機趣。[10]這不由得讓人想到,陳子莊的花鳥畫與山水畫總帶著一點可愛與童趣。他在山水畫中尤喜畫小孩子作為點綴。在他看來,小孩子是屬于未來的,是積極向上的,孩子的生氣會給畫面帶來靈動感與活潑感。此外,小屋、木橋和雞、鴨、牛、狗等亦使得他的畫面充滿了天然之趣。

1974年,陳子莊進入創作高峰期,《秋爽》《村趣》《春之晨》《崖下西橋》《燕子崖》等作品在畫面構圖、筆墨、用色上皆十分高妙。其山水畫取景布局脫離傳統范式,少有鳥瞰或全景構圖,亦不是描繪名山大川的紀念碑式山水。他在用色上極為謹慎,“用色不在多,而在于一色之中能變化,有深淺明晦……要色不礙墨,墨不礙色”“用色要樸實有韻,不可青黃雜沓,令觀者眼光亂跳,觸目驚心。一幅畫中,以墨為主,以色為輔,不可依靠色彩為主,賓主倒置”[11]。可見,他始終在創作中貫穿著“真誠為本”的理念。

陳子莊雖重視生活、重視寫生,且師法造化,但《夢境黃山》一作卻是例外。1974年,陳子莊因心臟問題而未能遠行。不曾想,其對黃山的憧憬竟然入夢,遂作此圖以應夢境。縱是畫心中之黃山,其景致亦與蜀地有相似之處。1974年5月,陳子莊開始創作《蜀山》冊,可惜因病耽擱了一段時間,數月后康復了才在任啟華的宿舍補畫完成。這套冊頁使用了1973年他與任啟華在夾江改造的樣紙繪制,共收錄八幅作品,主要繪制夾江的山水風土,畫面風格既有黃賓虹的渾厚華滋,又有其自身業已成熟的簡淡孤潔。《蜀山》冊之五題款曰:“山之全局以氣脈聯絡為主,失此便無生意也,甲寅夏日寫蜀山之趣,啟華同志雅正,石壺并記。”其以作品為范例,點出了自然山川有其內在氣脈,要用筆墨一并表現出來。陳子莊對漢旺有著特殊的喜愛。秋天,他前往綿竹、漢旺等地寫生,得稿二百有余。回成都后待病愈,整理成《漢旺寫生》冊121開。四川博物院藏《漢旺看山歸來》冊四件,多以中鋒走筆,觀者可在濃蔭蔽日中感受到陳氏筆墨手法的豐富多變。畫面構圖飽滿、布局穩定、層次豐富、水色蔥融,以華滋渾厚的筆墨氣勢表現了不同于川中丘陵的巍峨氣勢。孫克認為,陳子莊的繪畫在20世紀70年代較之20世紀60年代有個明顯的變化,那就是筆墨的運用更為嫻熟、老練,手法靈活而多變。陳子莊的畫作氣質同近代山水畫大師黃賓虹有相通之處,不少人認為其領悟到了黃賓虹的筆墨真諦。[12]

從陳子莊孤簡的山水畫可以看出,其以“速寫式的用筆節奏和線型組合”形成了一套跳出“黃氏家法”的新面貌。[13]基于對傳統中國繪畫藝術的研究和理解,陳子莊認為傳統中國畫有一種“衰朽”的氛圍,而稚拙的天機與趣味是“逃”出這種氛圍的法寶。天機與趣味貫穿了他的整個藝術生涯,具體表現為題材與內容的選取以及速寫過程中的線條性表現。因此,陳子莊為自己的畫作總結出了一個顯著的特點,那就是生趣盎然、機敏活潑。

三、“論畫語要”:陳子莊關于寫生的畫學思考

有關陳子莊的繪畫見解記錄稿散于他曾授業的諸多弟子之間。此類記錄稿多以隨筆形式寫于小紙片、香煙盒或舊信封背面等,大部分曾由陳子莊過目并進行過部分修改。其弟子們對之進行整理后,匯集成《石壺論畫語要》一書。由于這些記錄出自不同人之手,并在門人之間輾轉傳抄,文字差異性頗大。即使經過整理,陳子莊也一度表示要銷毀這些稿子,[14]終因身體抱恙而無暇提及毀稿一事,這些記錄稿才得以“幸存”。《石壺論畫語要》的編者陳滯冬曾在后記中寫道:“這份記錄稿雖然大部分經先生過目,并做過一些修改,但仍存在一些問題,其中最大的缺點是文字過于簡略。因為當時記錄那些談話意在學習繪畫和鍛煉自己的文字能力,并無意用來發表,所寫文字便盡量地簡約,而且我那時很年輕,信奉‘辭達而已矣’的說法,有意地省去了許多生動的東西。”[15]依據這本歷經“坎坷”的《石壺論畫語要》,我們可以旁窺陳子莊關于寫生的思考。

首先,陳子莊對中西方寫生的差異有著清晰的個人見地。在他看來,中國畫不講透視,也不講光源,可以近大遠小,也可以遠大近小,可以遠淡近濃,也可以遠濃近淡。[16]中國畫畫家寫生的核心在于傳神,“寫生,就是傳神,不是西洋畫中的對景作畫”“是寫自己,不是去描摹外形”[17]。西方的對景寫生強調焦點透視,光源要符合物理空間的科學要求,人物要符合人體解剖學。這些束縛藝術想象力VsEV7Uj3pyFI4VcF6dobdyxCoaxMv27dijX2hALDR44=的條條框框不能限制住中國畫的創作與寫生。中國畫畫家在寫生時要更加重視個人的觀察和體會。正如陳子莊所說:“搞藝術僅憑見聞而得都是低級的。”[18]從這一點來看,無怪乎有研究者認為陳子莊堅定地走在傳統式寫生的路徑之上。

其次,陳子莊提出了中國畫畫家寫生要注意的問題。他認為,對景寫生時,景物要經過自己嚴密的組織,而組織的方法是要大量舍棄。初學畫寫生時,最不容易舍棄。比如初學寫詩時,總覺得某句尚好,即便其中某字不合,也勉強湊合,結果弄得似是而非。以畫青城山的“三島石”為例,要先從各個角度觀察,再決定從哪一方開始畫,過程中要舍棄掉自己認為無關緊要的地方,對畫作進行提煉,形象、筆墨均要特殊……[19]“寫生,有人叫‘寫實’,這是不對的。寫生即寫‘真’、寫‘神’,這中間有一個去偽存真的過程,是去其冗廢,寫其內美。”[20]陳子莊在相關敘述中不斷強調畫家的主觀能動性,敦促畫家要在不斷積累與持續觀察中完成消化、加工與組織的過程,借助這一過程的修煉來取得創作成果。

最后,陳子莊闡述了繪畫與生活之間的關系。他認為,繪畫藝術既要來源于自然與民眾,又要超出自然與民眾。[21]顯然,這是畫家面對生活的主動“反饋”,即繪畫要超越實景描摹才能談得上藝術,否則便是本末倒置,毫無生氣可言。生活不僅是繪畫題材的來源,還能啟發畫家的性靈。“通過物質畫精神——這才是自己的。”[22]或許,這也是陳子莊熱衷于寫生的緣由。繪畫從描摹大自然開始,然后是“生化”。陳子莊尤為喜用“生化”一詞。所謂“生化”,即提高與創造。在他看來,從描摹客觀物象再到鑄造自然有一個過程。他認為,如果畫家不去提煉與創造,作畫將變得很無趣,只有“生化”才能創作出超乎形象之外的作品。多年的寫生經驗使得陳子莊醞釀出了“寫生—生化—創作”的創作模式。“生化”并非純粹、單獨的過程,而是貫穿了陳子莊整個藝術發生的過程。從寫生開始,畫家需要在大自然中區分繁雜的山石草木,“寫生時,凡遇到一望無際的景物,需用大石、房屋、小坡陀、大樹破開,否則就不成一張畫”[23]。畫家在看山時,需要帶有感情,于靜中觀看,于靜中生出慧心,在對幽微的洞察中體味自然的神韻。陳子莊曾說:“我每至山林,猶如歸家省親,若無此情,則談不上看山。”[24]

“在看山、觀察自然的活動中,神與景會而成意境,但如果要將其重現于畫幅上成為作品,還須用三層功夫:首先是嚴密之組織,其次為形象之熔鑄,最后需融以筆墨之貫通。”[25]陳子莊的速寫稿反映出,他能夠在短暫的時間內“整合”小紙片上的構圖與物象,在寫生現場便實現極強的主觀提煉和創造。歸家后,陳子莊會根據寫生稿進行創作。畫畫之前,他會先起小稿。起小稿的階段非一蹴而就,而是要經過反復推敲與修改,改到無可再改后再考慮是否有大家之氣、是否適宜于放在大紙上。這一點如同作家修改文章一樣,需要花費長時間的功夫來練就。由此可見,陳子莊的“生化”是一個具有時間性、主觀性的創造過程,需要長期且大量的速寫訓練,如此才能具備短時間內完成提煉并勾勒出所見景物神韻的能力。

四、結語

陳子莊的人生經歷充滿了戲劇性。其前半生以俠士之身行走江湖,下半生以文士之筆縱橫紙張。他既研究傳統,又沒有深陷傳統。身處寫生浪潮中的他對傳統中國畫的變遷有著獨到的認識與理解,因而總是試圖在傳統中國畫的內部去探求突圍的可能性。與其他中國畫畫家外出旅行寫生不同的是,“天趣”精神貫穿了其整個藝術歷程,而寫生正是開啟“天趣”、實現突圍的開始。學者劉墨尤為推崇陳子莊的速寫,曾在《國畫門診室》中寫道:“陳子莊的速寫在當代也是第一流的,其輕盈曼妙,能比肩者很少。”陳子莊珍視寫生中的現場感,并在創作中刻意保留。他在巴蜀的“家山”中流連忘返,留下了大量速寫小稿,這成為他縱筆寫“家山”的源泉。

注釋

[1]俞劍華.中國畫寫生與西洋畫寫生不同之點[J].鼎臠,1926(32):3.

[2]唐志契.繪事微言[M]//俞劍華,編.中國畫論類編.北京:人民美術出版社,1986.

[3]陳滯冬,編著.石壺論畫語要[M].北京:人民美術出版社,2016:95.

[4]任啟華曾在四川省文化局(今四川省文化和旅游廳)美工室工作。1961年至1963年,在組織巴蜀書畫家創作和籌備“五人畫展”“廣元、劍閣寫生畫展”“扇面畫展”等多個重要展覽的過程中,年輕的任啟華被一些畫作所“驚艷”到,這些畫作的作者就是陳子莊。陳子莊的畫作并非彼時文藝界所推崇的風格,卻一直受到任啟華的高度欣賞。任啟華與年長他22歲的陳子莊結下了深厚的情誼,二人常在一起談藝論畫,有時也外出寫生。1973年至1974年,其還同陳子莊赴夾江改進書畫用紙。在藝術的道路上,陳子莊之于任啟華可謂亦師亦友。陳子莊曾為任啟華創作了一百多幅作品。這些作品大都是其創作巔峰時期的代表作,其中有相當一部分公開發表過多次。任啟華1975年下半年借調回安徽,此后二人一直書信往來,保持著真摯的友誼。直到去世那一年,陳子莊還給任啟華寄過畫作。可以說,任啟華是陳子莊最重要的藝術知音之一。

[5]同注[3],63頁。

[6]同注[3],208頁。

[7]劉孟伉(1894—1969),土家族,四川云陽人(今重慶云陽縣),書法家、詩人,曾任四川省人民政府文史研究館館長。

[8]同注[3],43頁。

[9]余德普.子莊先生龍泉山寫生記[J].文史雜志,2014(1):59.

[10]參見魏葵《論陳子莊的突圍》。

[11]同注[3],65頁。

[12]孫克.論陳子莊[C]//孫克美術文論集.石家莊:河北教育出版社,2005:173.

[13]同注[10]。

[14]同注[3],180頁。

[15]同注[3],181頁。

[16]同注[3],21頁。

[17]同注[3],22頁。

[18]同注[3],20頁。

[19]同注[3],93頁。

[20]同注[19]。

[21]同注[3],3頁。

[22]同注[3],8頁。

[23]同注[3]。

[24]同注[3],94頁。

[25]同注[3],82頁。