基于專利分析的谷物聯(lián)合收割機全球技術布局

摘要 基于專利數(shù)據(jù)揭示谷物聯(lián)合收割機技術的全球布局、研究熱點以及競爭態(tài)勢,為中國聯(lián)合收割機技術挖掘、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供參考。以谷物聯(lián)合收割機為研究對象,基于IncoPat專利數(shù)據(jù)庫,從專利整體布局、技術申請趨勢、專利申請機構(gòu)、高價值專利分析等方面剖析聯(lián)合收割機技術領域的全球創(chuàng)新布局和競爭力態(tài)勢。近年來,全球聯(lián)合收割機技術進入新一輪創(chuàng)新活動活躍期,日美中德4國專利申請量占全球的86.95%。中國專利申請在數(shù)量上與美日等國差距不斷縮小,但高價值專利較少。久保田、井關農(nóng)機、迪爾公司、CNH全球有限公司等國際農(nóng)機巨頭是谷物聯(lián)合收割機技術創(chuàng)新的主要企業(yè)。中國技術研發(fā)關注聯(lián)合收割機的控制和測量裝置,而谷物分離清選還需要進一步加強研發(fā)以追趕世界先進水平。中國谷物聯(lián)合收割機面臨國際農(nóng)機巨頭的專利封鎖,海外布局專利不足,高價值專利數(shù)量少,國內(nèi)企業(yè)競爭力不足等問題。我國在該領域應發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,積極利用失效專利合理開展專利布局,加強高校和科研機構(gòu)與企業(yè)合作推進技術成果轉(zhuǎn)化。

關鍵詞 聯(lián)合收割機;技術創(chuàng)新;專利分析;技術布局

中圖分類號 G353.12;G306 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2024)18-0207-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.18.044

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Global Technical Distribution of Grain Combine Harvester Based on Patent Analysis

WANG Xing1,WANG Hong-yan1,2,ZHANG Xue-fu1,2 et al

(1.Agricultural Information Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081;2.Key Laboratory of Agricultural Big Data,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Beijing 100081)

Abstract Based on patent data,we revealed the global technical distribution,research topics and competition trend of grain combine harvester technology.It provided reference for the technology mining and industrialization development of grain combine harvester in China.Based on IncoPat patent database,we analyzed the global innovation layout and competitiveness of grain combine harvester from the perspectives of patent overall layout,patent application trend,patent applicant and its research topics.The results showed that the technology of combine harvester entered a new round of innovation activities in recent years.The patents from China,the United States,Japan and Germany accounted for 86.95% of the total world.The gap between China and advanced technology countries in patent application narrowed.International agricultural machinery giants,such as Kubota,Iseki,Deere Company,CNH Industrial,were the main enterprises of grain combine harvester technology innovation.Great attention had been paid to the control and measurement devices of combine harvesters in China,and further research were needed to catch up with the world’s advanced level in grain separation and cleaning.In addition,China’s grain combine harvester innovation was facing problems like patent blockade from international agricultural machinery giants,low share of high-value patents,insufficient patents distribution overseas,and weak technological innovation competitiveness of domestic enterprises.In the future,China should take the advantage of backwardness,and carry out patent layout with invalid patents.Furthermore,cooperation among universities,research institutions and enterprises should be strengthened to promote the transformation of technological achievements.

Key words Combine harvester;Technological innovation;Patent analysis;Technical distribution

基金項目 中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務費專項“基于多源數(shù)據(jù)的農(nóng)業(yè)領域技術機會實現(xiàn)路徑研究”(JBYW-AII-2021-31);“科技自立自強背景下農(nóng)業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新路徑研究”(JBYW-AII-2022-30);“基于機器學習的農(nóng)業(yè)技術領域?qū)@麛?shù)據(jù)集構(gòu)建方法研究”(JBYW-AII-2023-30)。

作者簡介 王興(1996—),男,安徽淮南人,碩士,從事科技情報分析研究。*通信作者,助理研究員,博士,從事產(chǎn)業(yè)情報分析研究。

收稿日期 2023-10-07

農(nóng)業(yè)機械化已經(jīng)成為轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、提高農(nóng)村生產(chǎn)力的重要基礎,成為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要支撐[1]。谷物聯(lián)合收割機主要用于收獲水稻、小麥、玉米、谷子等糧食作物以及油菜、大豆等部分經(jīng)濟作物,在田間可完成切割、脫粒、分離、清選、裝袋或隨車卸糧等若干項工序[2]。聯(lián)合收割機在解決農(nóng)業(yè)機械化程度低、勞動強度大和生產(chǎn)成本高等問題上發(fā)揮了重要作用,其發(fā)展水平代表了世界農(nóng)機行業(yè)的技術水平。國外聯(lián)合收割機的技術和產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟,向著系列化、大型化、智能化、高效率和高質(zhì)量的方向發(fā)展,產(chǎn)量監(jiān)測系統(tǒng)高度普及[2-5]。隨著中國土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化和標準化種植加快,對大型化、智能化、高效環(huán)保等高品質(zhì)收割機需求加大。2021年中國小麥、水稻和玉米的機收水平分別達到97.49%、93.73%和78.67%[6]。中國設計生產(chǎn)的谷物聯(lián)合收割機依然是以完成基本收獲功能的中小型傳統(tǒng)機型為主,信息化、智能化技術配備較少,大型谷物聯(lián)合收割機的研制與國外的先進技術差距較大[7]。同時有研究表明,進口美國農(nóng)業(yè)機械成本高的主要原因是美國農(nóng)業(yè)機械的技術和質(zhì)量優(yōu)于中國[8]。中國連續(xù)3年(2017—2019年)在聯(lián)合收割機的每臺進口均價均超出口均價100%以上,且來自日本的久保田為我國聯(lián)合收割機市場占有率最高的品牌,可以看出我國在一些高端產(chǎn)品上對外界依舊存在一定依存關系。受核心技術、關鍵零部件及制造能力的制約,喂入量10 kg/s以上谷物收割機等高端產(chǎn)品雖然已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn),但競爭優(yōu)勢不足。國內(nèi)聯(lián)合收割機研發(fā)存在關鍵技術缺失,產(chǎn)品可靠性和實用性差、故障率高等問題[9]。國外聯(lián)合收割機企業(yè),如久保田株式會社在中國進行了大量的專利布局[10],進一步擠占國內(nèi)市場。

專利分析作為企業(yè)戰(zhàn)略與競爭分析的重要方法之一,可以了解競爭對手的技術發(fā)展與專利布局。專利分析方法已經(jīng)在農(nóng)業(yè)機械領域得到應用[11-13],為領域科技創(chuàng)新、技術發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)情報支撐。陳旭娟等[14]采用專利地圖分析法,對國內(nèi)外玉米收割機的專利數(shù)據(jù)進行對比與分析,認為國外企業(yè)在該技術領域占壟斷地位。目前,針對聯(lián)合收割機開展的專利分析研究[15-17]側(cè)重于特定作物、特定地區(qū)的研究應用,為該研究提供了良好的研究基礎,而針對全球谷物聯(lián)合收割機的專利競爭情報研究仍較為欠缺。鑒于此,筆者以谷物聯(lián)合收割機為研究對象,通過專利分析揭示該領域技術發(fā)展態(tài)勢、重點國家專利布局、重要機構(gòu)研發(fā)主題等競爭情報,以期為農(nóng)機管理部門政策制定提供戰(zhàn)略指導,為農(nóng)機企業(yè)和研究機構(gòu)開展技術研發(fā)創(chuàng)新提供產(chǎn)業(yè)情報支撐。

1 數(shù)據(jù)來源與分析方法

數(shù)據(jù)來源于IncoPat專利索引數(shù)據(jù)庫,通過關鍵詞與IPC相結(jié)合的方法進行專利檢索和數(shù)據(jù)采集。綜合應用了IncoPat專利分析模塊、Microsoft Excel 2016等分析工具進行數(shù)據(jù)清洗、統(tǒng)計分析與可視化。

檢索時間范圍為申請年2000—2022年,檢索式為:TIAB=("combine harvester" OR "corn harvester" OR wheat harvester OR rice harvester OR maize harvester OR 玉米收割機 OR 水稻收割機 OR 小麥收割機 OR 聯(lián)合收割機 OR 聯(lián)合收獲機 OR 收獲機 OR 收割機)) AND ( AD=[20000101 TO 20221231] )) AND PT=(1 OR 4),獲得全球谷物聯(lián)合收割機相關專利5.59萬條檢索結(jié)果,通過IPC分類號和關鍵詞限定以及人工標引,剔除不相關專利并進行申請?zhí)柡喜⒑笫S?9 438件。從專利申請時間、技術來源與流向、公開國家與地區(qū)、申請機構(gòu)、技術分析、高價值專利申請等方面展開深入分析,旨在揭示國內(nèi)外谷物聯(lián)合收割機領域的研發(fā)布局及發(fā)展趨勢。

2 結(jié)果與分析

2.1 專利申請趨勢分析

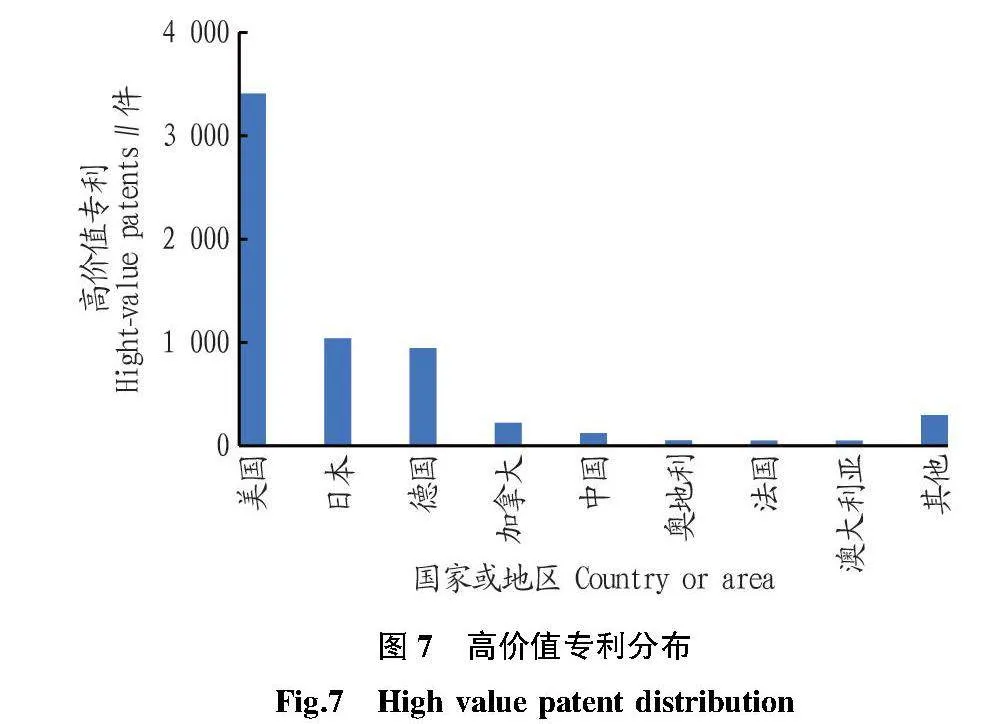

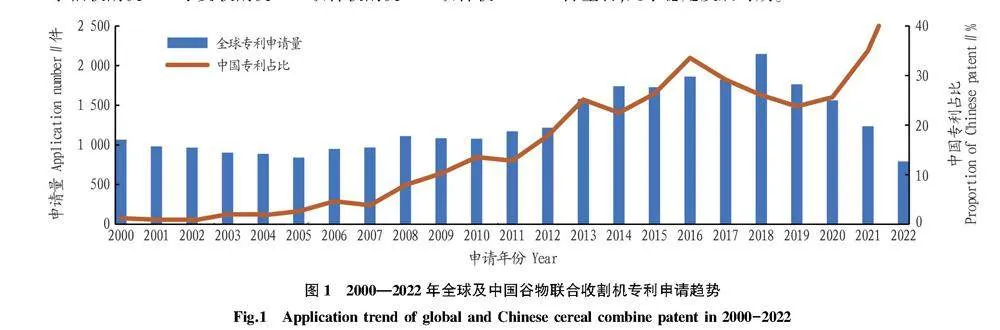

由圖1可知,全球范圍內(nèi)谷物聯(lián)合收割機在2000—2022年呈現(xiàn)波動上升的趨勢,2018年突破2 000件,達到近年來的峰值。中國在聯(lián)合收割機產(chǎn)業(yè)起步較晚,2000年申請量僅為13件,僅占當年全球?qū)@暾埧偭康?.22%。從2007年開始,中國谷物聯(lián)合收割機技術相關專利申請開啟快速增長模式。近5年中國谷物聯(lián)合收割機專利申請數(shù)量累計占全球?qū)@偭康?2%,年均專利申請量在440件左右,處于穩(wěn)定發(fā)展時期。

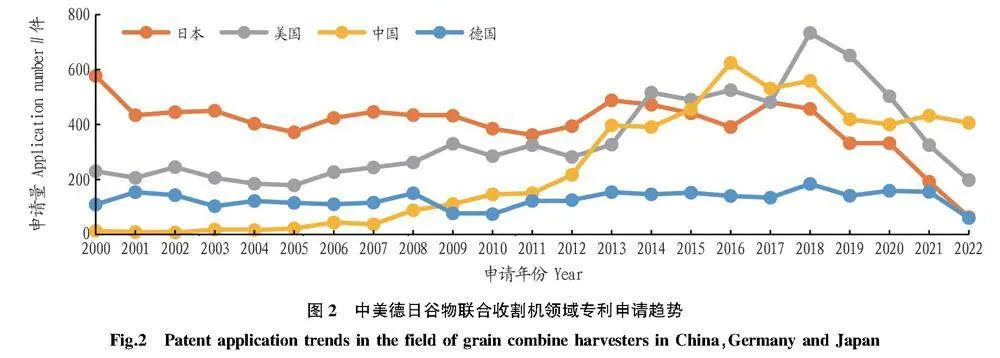

從申請趨勢看,德國在聯(lián)合收割機技術領域的專利申請量相對穩(wěn)定,日本在該領域的專利申請呈先波動緩慢下降的趨勢,而美國則呈現(xiàn)先緩慢上升后波動增長的趨勢(圖2)。美國和日本的專利申請量具有絕對優(yōu)勢,中國在谷物聯(lián)合收割機技術領域的研發(fā)起步晚,但是得益于國家的農(nóng)業(yè)機械發(fā)展戰(zhàn)略和補貼政策,聯(lián)合收割機技術得到了發(fā)展,專利申請經(jīng)歷了緩慢發(fā)展的階段后進入快速增長模式,專利申請量分別在2009和2013年超過德國和美國,又在2015年趕超日本。發(fā)明專利從申請到公開需要至少18個月,因此2021年以后的部分數(shù)據(jù)尚未公開,僅供參考。

2.2 專利布局分析

2.2.1 專利申請國分析。

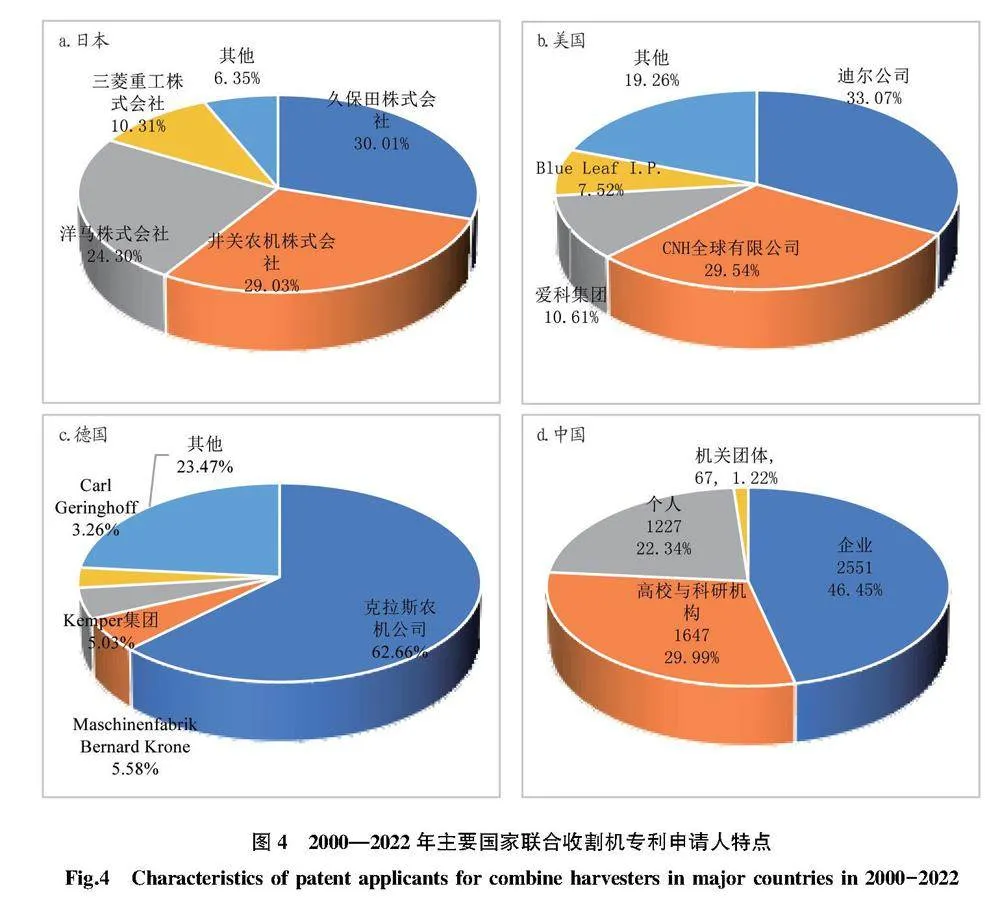

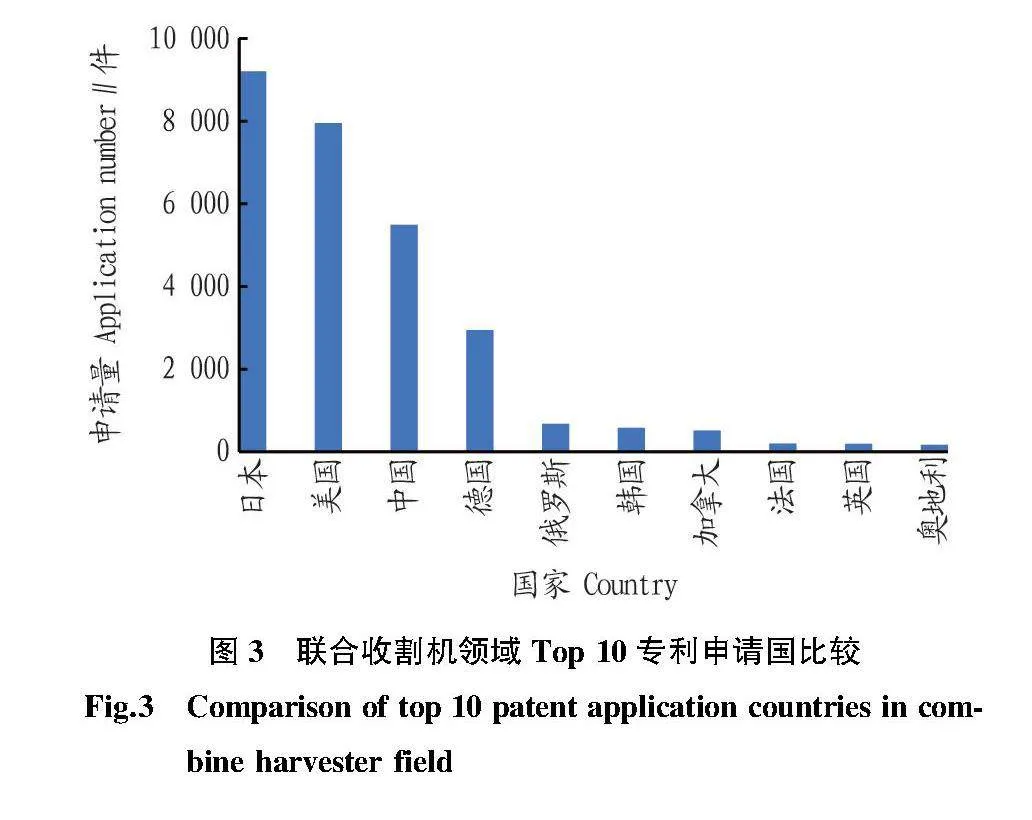

按照專利申請人所屬的國家標引專利技術來源國,將大型跨國公司在全球的子公司的專利歸并,從而更加清晰地反映出國家的技術實力。日本、美國、中國、德國共申請專利2.56萬件,占全球聯(lián)合收割機專利申請量的86.95%,是全球聯(lián)合收割機技術專利的主要申請國家,也是該領域技術創(chuàng)新主力軍。日本聯(lián)合收割機專利數(shù)量接近萬件,居第1,占全球的31.27%,美國為7 955件,占全球的27.02%,中國和德國分別為第3和第4位(圖3)。

、

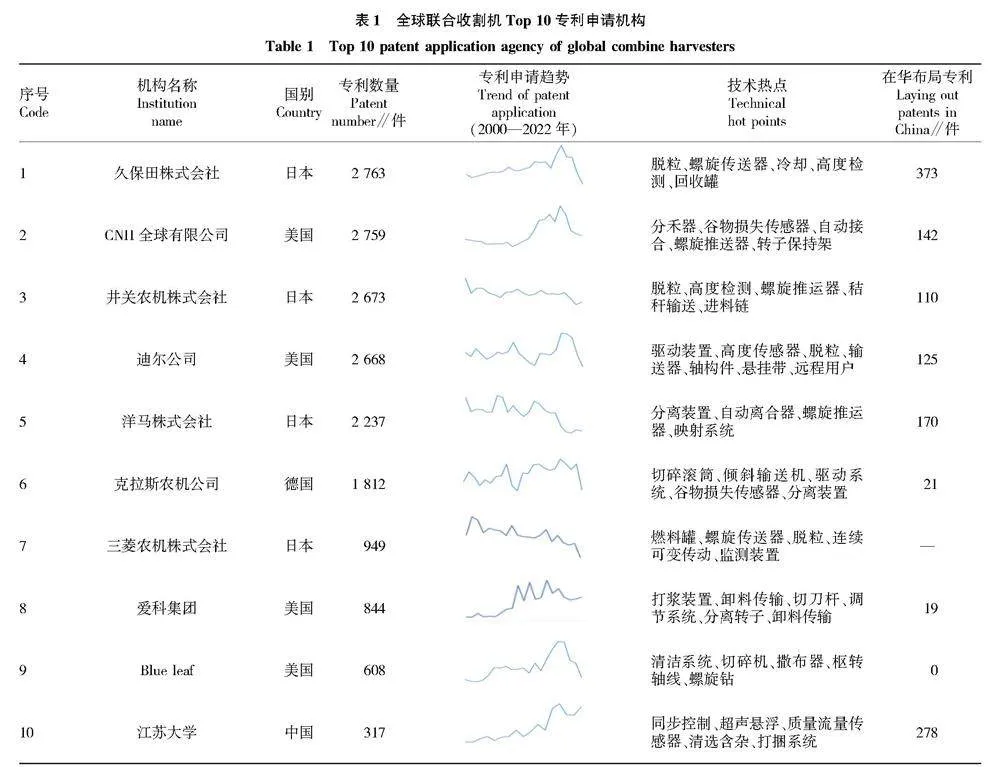

2.2.2 專利申請機構(gòu)分析。

專利申請人分析可以揭示技術來源與競爭者,預測未來的競爭格局。從Top 10的專利權(quán)機構(gòu)(表1)的國別看,日本的專利數(shù)最多,包括井關、久保田、洋馬、三菱4家公司,申請專利量共計8 622件,占全球聯(lián)合收割機Top 10專利總量的49.8%,日本企業(yè)在全球谷物聯(lián)合收割機技術領域擁有明顯的集團優(yōu)勢,主要集中在傳感器、高度檢測、螺旋傳送器等技術方向。美國有4家企業(yè)入選,分別是迪爾公司、CNH全球有限公司、愛科集團。美日兩國占據(jù)專利權(quán)人擁有專利數(shù)量前10名中的8個席位,足以說明兩國的實力。德國的克拉斯農(nóng)機公司排名第6。中國僅江蘇大學1家機構(gòu)進入Top 10,以317件排名第10。從申請人的技術熱點看,國外大型跨國公司的技術熱點多涉及高度檢測、谷物損失傳感器、監(jiān)測裝置、遠程用戶、驅(qū)動裝置等主題。Top 10 機構(gòu)中,除日本的洋馬、井關農(nóng)機和三菱在谷物聯(lián)合

、

收割機領域?qū)@尸F(xiàn)波動下降趨勢,其他機構(gòu)專利申請量均在2022年達到新的峰值。

在華專利申請量排名前5的外國機構(gòu)分別是久保田株式會社、洋馬株式會社、CNH全球有限公司、迪爾公司、井關農(nóng)機株式會社。研究普遍認為域外申請人在華專利布局是為了占領中國市場和限制競爭對手。日本久保田在華聯(lián)合收割機專利申請量超過國內(nèi)排名第1的江蘇大學(317件),中國聯(lián)合收割機在專利布局方面受到全球跨國公司的圍堵,在知識產(chǎn)權(quán)保護將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)和復雜的專利糾紛。

2.2.3 創(chuàng)新主體類型分析

專利申請人作為創(chuàng)新主體一般可分為企業(yè)、科研機構(gòu)、高校、個人等。對比主要國家專利申請機構(gòu)類型可以看出,美國、日本和德國專利申請機構(gòu)類型中企業(yè)專利申請量均超過90%。美國84.93%的谷物聯(lián)合收割機專利集中在迪爾公司、CNH全球有限公司和愛科集團這3個大型國際農(nóng)機公司(圖4b)。相比之下,中國聯(lián)合收割機技術領域的創(chuàng)新主體類型特點也較顯著,高校、科研機構(gòu)以及個人專利申請數(shù)量占50%以上(圖4d),與發(fā)達國家企業(yè)為主的創(chuàng)新主體構(gòu)成特征形成鮮明對比。

同時,中國在谷物聯(lián)合收割機技術領域的專利集中度較低。中國谷物聯(lián)合收割機Top 10專利申請機構(gòu)的平均專利申請量僅為118.70件。而日本、美國和德國Top 10機構(gòu)平均專利申請量分別為886.80、665.10和233.80件。日本的洋馬、久保田、井關農(nóng)機的專利申請量均超過2 200件,單個公司的專利申請量與同時期中國所有企業(yè)的專利申請總量相當。中國在該領域的技術創(chuàng)新主體,除了江蘇大學外,還有濰柴集團化、農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司和中聯(lián)重科集團專利數(shù)量在100件以上。可見國際農(nóng)機巨頭在技術研發(fā)實力方面占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢,中國缺乏與國際跨國公司抗衡的領軍型創(chuàng)新企業(yè),且專利分散不利于技術保護。

2.2.4 專利技術來源與流向分析。

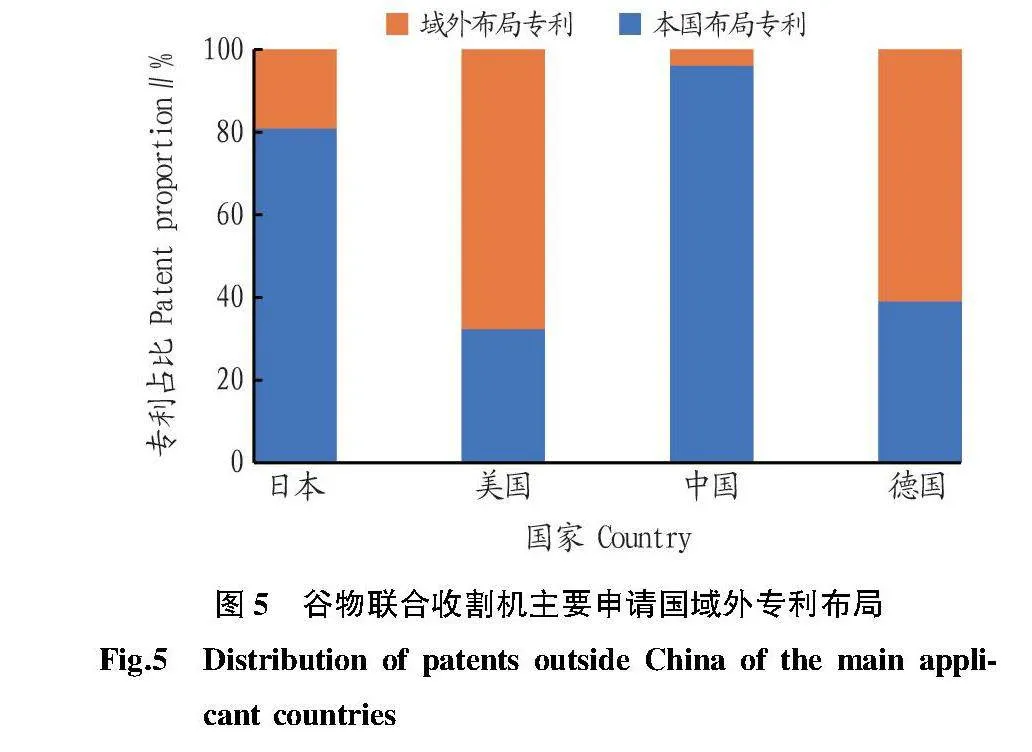

在競爭對手的市場和生產(chǎn)國進行專利布局,是遏制競爭對手的手段。一般情況下企業(yè)重視技術研發(fā)較為密集或市場開發(fā)潛力大的地域,并進行專利布局。美國和德國聯(lián)合收割機技術域外專利布局比例都在2/3以上。相比之下,中國的域外專利占比僅3.91%,專利布局主要在本土,未能“走出去”,與發(fā)達國家專利保護水平有較大差距(圖5)。

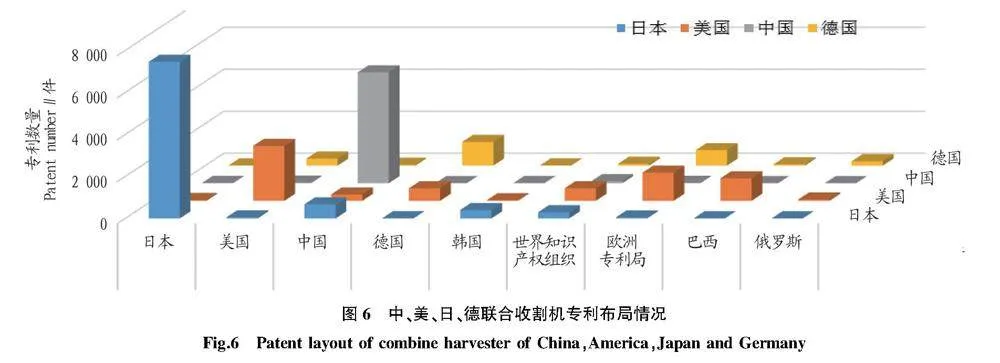

專利來源與流向分析可以揭示技術創(chuàng)新發(fā)源地的創(chuàng)新能力和活躍程度,以及專利主要布局區(qū)域分布,可以為區(qū)域間的技術合作與競爭提供有效的知識產(chǎn)權(quán)信息。通過域外專利布局市場可以看出美日德3國的專利重點保護區(qū)域。美國的域外專利主要布局在歐專局、巴西、德國、世界知識產(chǎn)權(quán)組織和中國,上述國家和地區(qū)占美國域外專利總量的67.64%;日本域外專利主要布局在中國和韓國。德國域外專利主要布局在歐專局、美國和俄羅斯,合計占其域外專利總量的72.44%(圖6)。

2.2.5 高價值專利分析。

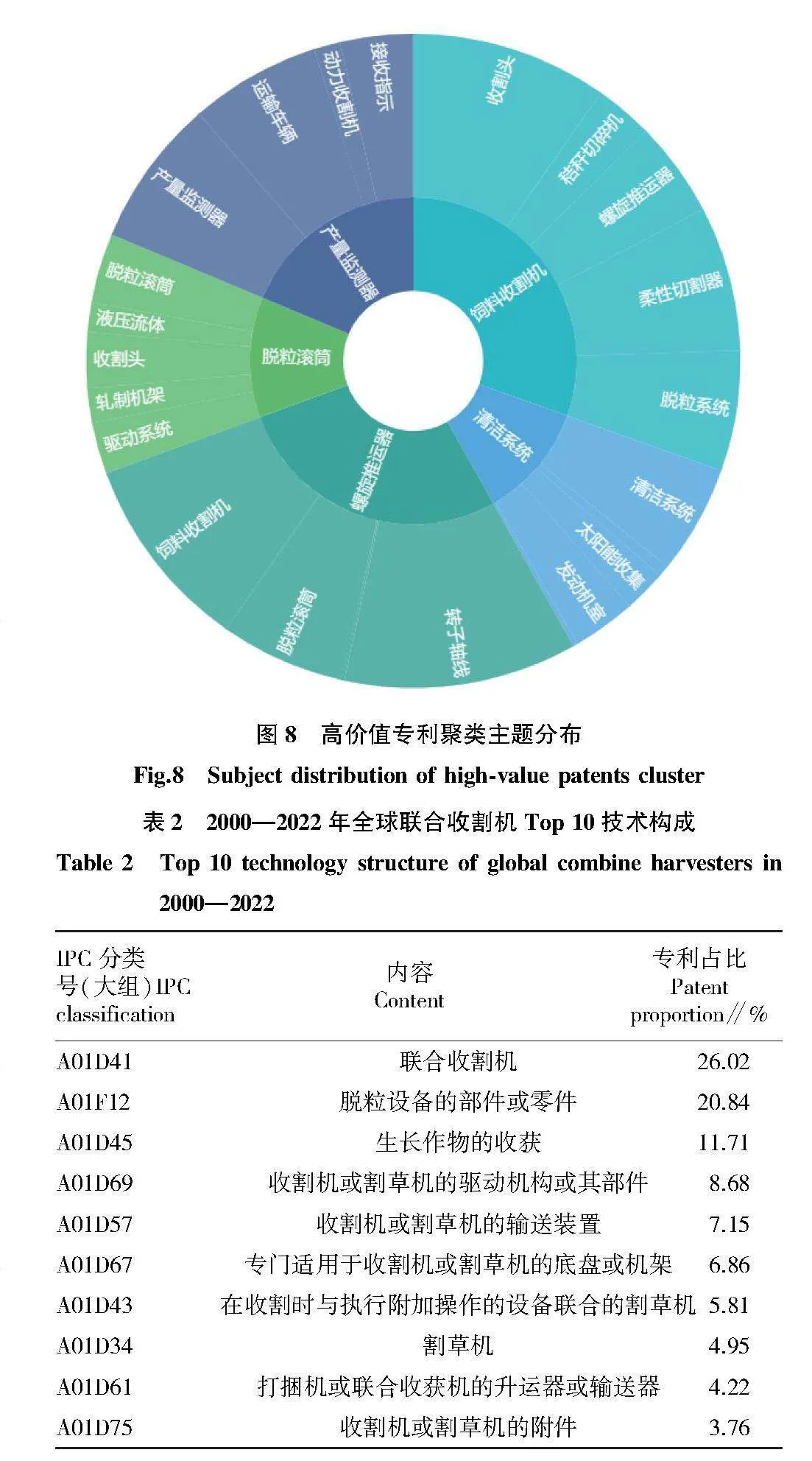

高價值專利占比可以在一定程度

上反映各國的技術創(chuàng)新水平。合享IncoPat專利數(shù)據(jù)庫的專利價值評估體系包括技術穩(wěn)定性、技術先進性和保護范圍3個維度,有專利類型、同族個數(shù)、被引證次數(shù)、權(quán)利要求個數(shù)、同族國家的數(shù)量、涉及IPC大組個數(shù)、發(fā)明人個數(shù)、專利剩余有效期等20多個指標,用于價值度10級排序,分數(shù)越高專利價值越高。一般認為,價值度為10分的專利為高價值專利。谷物聯(lián)合收割機技術高價值專利共6 191件,占該領域全球?qū)@偭康?1.00%,主要分布在美國、日本、德國和加拿大等國。其中,美國高價值專利數(shù)量高達3 409件,占據(jù)絕對優(yōu)勢(圖7)。中國在該領域的高價值專利僅123件,僅占本國專利申請量的2.24%,與全球平均水平有較大的差距。

聚類結(jié)果顯示,聯(lián)合收割機高價值專利主要包括產(chǎn)量檢測器、飼料收割機、脫離滾筒、螺旋推運器和清潔系統(tǒng)5個一級主題。其中,收割頭、轉(zhuǎn)子軸線、脫粒系統(tǒng)、柔性切割器、脫離滾動、發(fā)動機室、驅(qū)動系統(tǒng)、清潔系統(tǒng)等是重要的二級主題,側(cè)面反映了谷物聯(lián)合收割機核心關鍵技術方向(圖8),有助于了解核心關鍵技術的研發(fā)方向。

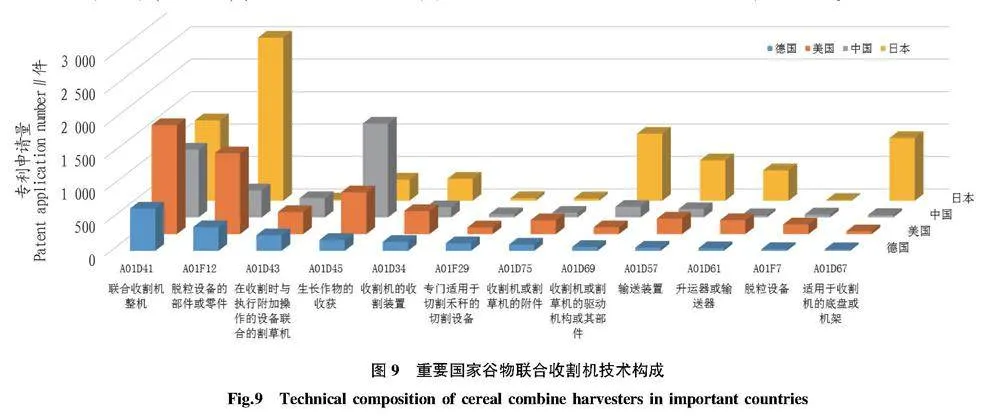

2.3 全球及重點國家研發(fā)重點分析 通過國際專利分類(IPC)分析可以了解當前谷物聯(lián)合收割機領域的技術研究重點和發(fā)展方向。

2.3.1 全球技術研發(fā)重點分析。

通過IPC分析可以看出全球谷物聯(lián)合收割機專利重點技術領域分布情況。由IPC大組統(tǒng)計結(jié)果看,全球谷物聯(lián)合收割機的專利申請集中在整機(A01D41)、脫粒設備的部件或零部件(A01F12)、特定作物的收獲(A01D45)、驅(qū)動機構(gòu)(A01D69)、輸送裝置、底盤或機架(A01D57與A01D67)。其中,脫粒設備的部件或零件(A01F12)是聯(lián)合收割機的特有結(jié)構(gòu),用于實現(xiàn)收割和脫粒等功能,專利申請量占第2位,在該部分發(fā)明專利對應的技術主要集中在谷物的清選與分離裝置、谷物輸送和存儲裝置、非滾筒式脫粒裝置、禾稈分離和切碎裝置、釘齒式脫粒滾筒。

2.3.2 重要國家技術研發(fā)重點。由圖9可知,A01D41(與脫粒裝置聯(lián)合的收割機)是各國共同關注的技術領域之一,涉

、

及研發(fā)重點為零部件、割臺以及自走式聯(lián)合收割機整機。日本在聯(lián)合收割機脫粒設備的部件或零件(A01F12)布局專利數(shù)量最為集中,涉及技術重點包括谷物清選、谷物輸送器以及糧箱。中國的研發(fā)重點在A01D45(作物的收獲)方面,涉及作物以玉米為主,水稻聯(lián)合收割機專利較少。

整體看,美國、日本和德國在聯(lián)合收割機各技術方向的專利布局各有側(cè)重且涉及技術范圍較廣,除整機外,涵蓋收割機的底盤或機架(A01D67)、收割機的驅(qū)動機構(gòu)或其部件(A01D69)、收割機的輸送裝置(A01D57)、聯(lián)合收獲機的升運器或輸送器(A01D61)。美國在聯(lián)合收割機脫離裝置(A01F7)的專利研發(fā)優(yōu)勢較為突出。國外聯(lián)合收割機脫粒裝置在脫凈率和低破碎方面競爭優(yōu)勢顯著,并向智能化方向發(fā)展R4lwf7490aa+2gwLCIZC/21mlBicnckn8RSqUh7UZic=[2]。相比之下,我國在聯(lián)合收割機的控制和測量裝置受到較大的關注,而在谷物的分離、清選與運輸方面還需要進一步加強研發(fā)以追趕世界先進水平。

3 結(jié)論與展望

中國聯(lián)合收割機行業(yè)從改革開放初期至今經(jīng)歷了仿制、技術引進、自主研發(fā)和技術升級等階段,聯(lián)合收割機技術和產(chǎn)品都取得了巨大的進步,為糧食生產(chǎn)全程機械化提供了必要的、重要的裝備保障。科技自立自強背景下,我國聯(lián)合收割機技術面臨新的形勢,機遇和挑戰(zhàn)并存。隨著農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體的發(fā)展以及經(jīng)營規(guī)模的擴大,對聯(lián)合收割機在作業(yè)適應性、順暢性、可靠性、智能化、節(jié)能等方面提出了更高的要求,今后會面對較大的技術實力差距和愈演愈烈的市場競爭。綜上得出以下結(jié)論與展望:

3.1 發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,爭取實現(xiàn)彎道超車 美國、日本和德國的專利產(chǎn)出優(yōu)勢突出且技術相對成熟。中國在谷物聯(lián)合收割機領域?qū)@邪l(fā)起步較晚,但通過鼓勵技術研發(fā)和創(chuàng)新,專利產(chǎn)出與美國、德國和日本等先進國家的差距不斷縮小。隨著我國農(nóng)業(yè)發(fā)展對機械化需求不斷加大,我國應結(jié)合國情,在聯(lián)合收割機動力裝置、無人駕駛、在線測產(chǎn)等前沿技術領域盡早布局,實時關注美日德等國的聯(lián)合收割機技術發(fā)展情況。要有效利用專利信息,如深入挖掘分析國外農(nóng)機巨頭已失效的專利,加強專利布局,實現(xiàn)彎道超車目標,研發(fā)出更多符合國情的聯(lián)合收割機技術和產(chǎn)品。

3.2 合理開展專利布局,提升企業(yè)科技競爭能力 從專利申請機構(gòu)的主要創(chuàng)新主體及其技術布局重點看,全球谷物聯(lián)合收割機技術創(chuàng)新優(yōu)勢機構(gòu)主要有日本的井關、久保田、洋馬、三菱等,聚焦傳感器、高度檢測、螺旋傳送器等技術方向;美國的迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科和德國的克拉斯在技術研發(fā)實力方面占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢。中國僅江蘇大學入選專利產(chǎn)出Top 10,且與國際大型跨國公司相比技術創(chuàng)新競爭力優(yōu)勢不足。此外,日本的久保田、洋馬和美國的愛科等國際農(nóng)機巨頭在中國布局了相當數(shù)量的專利,中國缺乏與國際跨國公司抗衡的領軍型創(chuàng)新企業(yè),中國聯(lián)合收割機企業(yè)在專利布局和知識產(chǎn)權(quán)保護將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)和復雜的專利糾紛。國內(nèi)相關企業(yè)應合理制定技術研發(fā)戰(zhàn)略,在專利申請過程中要分析國際農(nóng)機巨頭在華專利布局并進行防備,充分利用無效專利掃除專利壁壘,加強專利保護意識,避免出現(xiàn)侵權(quán)或重復性研究等問題。

3.3 加強產(chǎn)學研合作,推進技術成果轉(zhuǎn)化 專利申請機構(gòu)類型特征的分析表明,美國、日本和德國技術創(chuàng)新主體以企業(yè)為主,且專利集中度高。相比之下,中國高校與科研機構(gòu)貢獻了50%的專利產(chǎn)出,且中國在該領域的專利集中度遠遠低于先進國家。相關企業(yè)應當與高校和科研院所之間圍繞核心技術開展深入合作,通過合作研發(fā)、許可或轉(zhuǎn)讓等多種方式,將高校與科研機構(gòu)的研究成果快速轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)應用中,推動我國谷物聯(lián)合收割機的發(fā)展。聯(lián)合收割機企業(yè)應加強技術儲備,在技術難度加大的背景下嘗試通過公司并購等手段,提升企業(yè)技術創(chuàng)新競爭優(yōu)勢,并積極拓展海外市場。

3.4 及時調(diào)整研發(fā)戰(zhàn)略,積極開展海外專利布局 美國的域外專利主要布局在歐盟、巴西、德國和中國,日本域外專利主要布局在中國和韓國,德國則更看重歐盟和美國市場。從全球及重點國家研發(fā)重點分析可以發(fā)現(xiàn),美國、日本和德國在聯(lián)合收割機技術領域的專利布局包括整機、底盤或機架、驅(qū)動裝置、輸送裝置、升運器或輸送器,專利布局涉及技術范圍較廣。美國在聯(lián)合收割機脫離裝置的專利研發(fā)優(yōu)勢較為突出。中國的研發(fā)重點以玉米收獲機械為主,水稻聯(lián)合收割機專利較少。全球谷物聯(lián)合收割機技術高價值專利技術主題集中在飼料收割機、脫粒分離裝置、驅(qū)動裝置、控制和測量裝置以及運輸車輛等。美國高價值專利以2 686件占據(jù)絕對優(yōu)勢,中國高價值專利數(shù)量僅74件。因此,國內(nèi)企業(yè)在專利申請的同時要注重提高專利質(zhì)量,重視核心技術的研發(fā),尤其是傳感器、驅(qū)動裝置、割臺、混合動力等技術方向,增強自我核心競爭力。

參考文獻

[1]

中國機械工業(yè)年鑒編輯委員會,中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會.中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)年鑒2019[M].北京:機械工業(yè)出版社,2020.

[2] 張正中,謝方平,田立權(quán),等.國外谷物聯(lián)合收割機脫粒分離系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J].中國農(nóng)機化學報,2021,42(1):20-29.

[3] 崔濤,樊晨龍,張東興,等.玉米機械化收獲技術研究進展分析[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2019,50(12):1-13.

[4] 冉軍輝,吳崇友.傳感器在谷物聯(lián)合收獲機中的應用進展及發(fā)展方向[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學,2019,47(22):23-29.

[5] 吳清分.國外聯(lián)合收割機的最新發(fā)展趨勢[J].拖拉機與農(nóng)用運輸車,2019,46(4):1-4,10.

[6] 邵琨.糧食豐收后,如何再增產(chǎn)?節(jié)糧減損可再造“無形良田”[EB/OL].(2021-09-12)[2023-04-08].https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/12/content_5636895.htm.

[7] 陳慶文,韓增德,崔俊偉,等.自走式谷物聯(lián)合收割機發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[J].中國農(nóng)業(yè)科技導報,2015,17(1):109-114,136.

[8] 李平,毛海旭,王維薇.中美農(nóng)業(yè)機械貿(mào)易態(tài)勢及影響因素研究[J].中國農(nóng)機化學報,2018,39(10):112-118.

[9] 郭兵,方錫順,周印富,等.國內(nèi)外聯(lián)合收割機的發(fā)展趨勢分析[J].南方農(nóng)機,2020,51(16):1-3.

[10] 楊雪玲,王永濤.聯(lián)合收割機重要專利申請人的專利分析[J].農(nóng)業(yè)機械,2014(17):105-107.

[11] 藍衛(wèi)星.半喂入自走式聯(lián)合收割機專利創(chuàng)新發(fā)展[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2013(3):29-31.

[12] 趙靜娟,鄭懷國,董瑜,等.全球農(nóng)業(yè)機器人研發(fā)趨勢預測及對我國的啟示[J].中國農(nóng)機化學報,2021,42(4):157-162.

[13] 肖正強,黃勇.基于專利視角的蓮藕加工機械技術研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2019,47(16):250-253.

[14] 陳旭娟,李新,師麗娟,等.農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略研究:基于玉米機械專利分析角度[J].科學管理研究,2012,30(6):77-80,93.

[15] 劉淼.我國水稻聯(lián)合收割機的專利分析研究[J].企業(yè)技術開發(fā),2013,32(31):87-89,95.

[16] 溫嵐,姚昱旻,楊宇,等.我國聯(lián)合收割機發(fā)明專利技術構(gòu)成分析[J].中國農(nóng)機化學報,2017,38(3):131-136.

[17] 賈曉靜,吳桂茹.聯(lián)合收割機的控制和測量裝置專利技術發(fā)展研究與分析[J].農(nóng)業(yè)與技術,2015,35(16):52,55.