農民工能否從數(shù)字經濟中受益?

摘 要:高質量就業(yè)是高質量發(fā)展的重要內涵,數(shù)字經濟正成為驅動高質量就業(yè)的新引擎。基于中國家庭追蹤調查數(shù)據(jù)(CFPS),運用固定效應模型,探究數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量的影響。研究發(fā)現(xiàn),總體而言,數(shù)字經濟對農民工勞動收入、勞動福利和勞動強度維度的就業(yè)質量存在顯著負向影響。進一步地,聚焦于數(shù)字經濟影響農民工就業(yè)質量的組群異質性。基于技能和職業(yè)任務類型分組的結果表明,與高技能農民工相比,數(shù)字經濟對低技能農民工勞動收入和勞動福利的負向沖擊更加顯著;相較于非常規(guī)任務組農民工,數(shù)字經濟顯著降低常規(guī)任務組農民工就業(yè)質量水平。就不同產業(yè)部門的農民工而言,與生產部門農民工相比,數(shù)字經濟顯著提升高端服務部門農民工的勞動收入和勞動福利;卻造成低端服務部門農民工勞動福利水平下降。相較于非貧困戶農民工,數(shù)字經濟顯著提高貧困家庭農民工的勞動收入,但造成其勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性維度的就業(yè)質量下降。由此可知,數(shù)字經濟在一定程度上對人力資本劣勢的農民工群體產生了就業(yè)沖擊。若要充分發(fā)揮數(shù)字經濟在促進高質量充分就業(yè)方面的作用,就要努力消弭人群間的“數(shù)字鴻溝”,建立行之有效的教育與培訓體系,予以數(shù)字弱勢群體一定的政策保護,讓數(shù)字經濟產生的就業(yè)紅利更具包容性與普惠性。

關鍵詞:數(shù)字經濟;就業(yè)質量;農民工

一、引言

黨的二十大報告明確指出:“就業(yè)是最基本的民生。強化就業(yè)優(yōu)先政策,健全就業(yè)促進機制,促進高質量充分就業(yè)。”實現(xiàn)高質量就業(yè)不僅是推動經濟高質量發(fā)展的內在要求,也是扎實推進全體人民共同富裕的重要基礎。伴隨工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,億萬農民向生產率較高的城市和非農部門轉移,為中國經濟持續(xù)高增長注入源源不斷的動力(程名望等,2018)。然而,受戶籍制度壁壘和自身勞動稟賦的影響,農民工一直被列為城鎮(zhèn)就業(yè)市場中的“弱勢群體”,其就業(yè)質量狀況令人堪憂,表現(xiàn)在收入水平低、就業(yè)穩(wěn)定性差、過度勞動、福利待遇缺失以及雇傭關系不規(guī)范等方面(楊超和張征宇,2022)。在當前經濟增速放緩的新階段下,市場主體尤其是勞動密集型企業(yè)、中小企業(yè)面臨更加嚴峻的發(fā)展困境,與城鎮(zhèn)勞動力相比,缺乏核心競爭力的農民工群體更易遭受巨大的就業(yè)沖擊和收入損失,就業(yè)質量提升困境進一步凸顯。中國正處于高質量發(fā)展的關鍵時期,數(shù)以億計農民工高質量就業(yè)事關經濟增長動能的有效轉換以及脫貧攻堅成果的鞏固與拓展。因此,如何提高農民工就業(yè)質量,已成為政府決策部門日益關注的重點問題。

經濟下行壓力下逆勢加速發(fā)展的數(shù)字經濟已然成為高質量發(fā)展的新引擎。數(shù)字經濟是指以數(shù)字化知識與信息為生產要素、現(xiàn)代信息網絡為載體、信息通信技術為支撐,推動經濟效率提升和結構優(yōu)化的經濟活動,其內容涵蓋數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化兩部分當前被廣泛認可的數(shù)字經濟定義來自于2016年杭州G20峰會上通過的《二十國集團數(shù)字經濟發(fā)展與合作倡議》。國家統(tǒng)計局(2021)從數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化兩個方面明確數(shù)字經濟的范圍。。中國信息通信研究院發(fā)布的《中國數(shù)字經濟發(fā)展報告(2022年)》顯示,2021年中國數(shù)字經濟規(guī)模占GDP比重達39.8%。數(shù)字經濟在助力中國經濟提質增效的同時,在對沖短期就業(yè)影響、培育新增就業(yè)、提升就業(yè)質量以及升級就業(yè)結構等方面發(fā)揮著重要作用,為農民工高質量就業(yè)提供契機。一方面,數(shù)字產業(yè)化帶來的新產業(yè)層出不窮,具體包括電信業(yè)、信息通信業(yè)、軟件和信息技術服務業(yè)等,創(chuàng)造出大量高質量就業(yè)崗位;另一方面,人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字技術加速向傳統(tǒng)工業(yè)、服務業(yè)部門滲透,這一產業(yè)數(shù)字化過程催生電子商務、平臺經濟、智能制造等數(shù)字化新模式接替涌現(xiàn),為勞動者提供了新的就業(yè)機會。

但是,數(shù)字經濟浪潮下農民工就業(yè)質量提升也將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn),主要體現(xiàn)在以下幾個方面:第一,數(shù)字技術的應用和數(shù)字產業(yè)的發(fā)展勢必會替代部分重復性、低端的就業(yè)崗位,而被技術擠出的農民工只能涌入勞動生產率更低的行業(yè),從而引發(fā)包括收入在內的一系列質量問題。第二,數(shù)字經濟時代數(shù)字勞動形式,如平臺經濟、零工經濟等,模糊了傳統(tǒng)的雇傭關系,加劇就業(yè)的不穩(wěn)定性,導致其社會保障維度的質量問題受到挑戰(zhàn)。第三,以平臺就業(yè)、非正規(guī)就業(yè)和靈活就業(yè)為主的數(shù)字經濟時代就業(yè)新形態(tài),在大數(shù)據(jù)算法驅動下形成了“困在系統(tǒng)”“被技術控制”的模式,存在勞動時間長,勞動邊際報酬低等質量問題。新型就業(yè)模式下,本來就難以享受與城鎮(zhèn)居民同等福利待遇的農民工與高質量就業(yè)日趨疏遠。鑒于此,本文試圖回答以下研究問題:第一,數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量究竟產生何種影響?第二,對不同技能、職業(yè)任務類型、產業(yè)部門的農民工群體,這一影響具有怎樣的異質性?顯然,厘清數(shù)字經濟與農民工就業(yè)質量之間的內在邏輯關系,有助于全面評價數(shù)字經濟的就業(yè)效應,探索數(shù)字經濟時代下促進農民工高質量充分就業(yè),扎實推進共同富裕的有效路徑。

相比以往研究,本文可能有以下幾個方面的創(chuàng)新:第一,相較于以多個指標合成的綜合變量衡量就業(yè)質量,本文從理論和實證上分別探討數(shù)字經濟對農民工勞動收入、勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性四個維度就業(yè)質量的影響,以區(qū)分數(shù)字經濟對農民工不同維度就業(yè)質量造成的不同影響,豐富了農民工就業(yè)質量的現(xiàn)有研究成果。第二,本文從技能水平、職業(yè)任務類型、所處行業(yè)等方面進一步挖掘農民工各維度就業(yè)質量如何隨數(shù)字經濟發(fā)展而變化,系統(tǒng)考察了數(shù)字經濟對不同特征、不同處境農民工勞動收入、勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性的不同影響,以期探索數(shù)字經濟高速發(fā)展背景下農民工就業(yè)質量提升的可能路徑,為有關部門政策制定提供經驗證據(jù)。

二、文獻述評

本文關注數(shù)字經濟與農民工就業(yè)質量之間的關系,與此有關的研究圍繞數(shù)字經濟及其引發(fā)的技術變革對勞動力市場的影響進行了廣泛探討,包括就業(yè)總量和就業(yè)結構等方面。因此本文后續(xù)的文獻評述將討論與此相關的文獻。

第一類文獻是關于數(shù)字經濟對就業(yè)總量和結構的影響。在就業(yè)總量研究方面,與此相關的文獻聚焦于人工智能等數(shù)字技術如何影響就業(yè)總體水平。眾多學者從宏觀層面的視角出發(fā),在理論和實證上驗證數(shù)字技術對就業(yè)總量具有“就業(yè)替代”與“就業(yè)創(chuàng)造和補償”雙重效應(Acemoglu和Restrepo,2018;Bessen,2018)。即數(shù)字技術應用既會導致部分工作自動化,對勞動者工作任務甚至工作崗位產生擠出效應;也能通過生產率效應和崗位創(chuàng)造效應補償或增加就業(yè)。最終的影響效果與自動化技術產生前述兩種相反作用力的占優(yōu)情況有關(Autor,2015)。在就業(yè)結構研究方面,首先關注就業(yè)技能結構變化。已有研究基于人工智能的技能偏向性和任務偏向性視角對此予以解釋,認為執(zhí)行重復性工作的低技能勞動者易在技術變革中被取代;適用于非常規(guī)任務的高技能勞動者則因其與數(shù)字技術形成良好互補性而更受勞動力市場的歡迎,從而引起勞動力結構變革(Lordan和Neumark,2018;Autor 等,2003)。其次表現(xiàn)為就業(yè)行業(yè)結構變化。一方面,數(shù)字經濟發(fā)展造成部分勞動密集型制造業(yè)被自動化,導致制造業(yè)就業(yè)占比下降;另一方面,數(shù)字經濟創(chuàng)造眾多新興就業(yè)崗位,吸納大量第三產業(yè)就業(yè)人員,推動就業(yè)服務業(yè)化(戚聿東等,2020)。微觀視角的研究結果表明,數(shù)字經濟能夠促進農村勞動力非農就業(yè),進而帶動就業(yè)結構轉型(田鴿和張勛,2022)。

第二類文獻是就業(yè)質量及數(shù)字經濟對就業(yè)質量的影響。就業(yè)質量是一個多維度概念,反映勞動者從事工作時獲得工作條件的優(yōu)劣程度。就業(yè)質量源于20世紀90年代國際勞工組織(ILO)提出的“體面勞動”概念以及由此構建的指標體系,包括充足的收入、充分的勞動權利和社會保障等。而后歐盟委員會的工作質量指數(shù)、歐洲基金會的四維度就業(yè)質量指標體系、經濟合作與發(fā)展組織的生活福祉測量指標體系相繼出現(xiàn),盡管上述指標體系之間存在差異,但大多涵蓋了工作收入、工作強度、工作福利等反映工作條件的客觀指標。進入21世紀以來,農民工就業(yè)問題引起學術界的廣泛關注,國內學者開始討論農民工就業(yè)質量問題。鑒于我國農民工群體流動性強、工作報酬低、勞動強度大等特殊性,學者們通常使用工資收入、工作強度、就業(yè)穩(wěn)定性和勞動福利等指標測度農民工就業(yè)質量(林龍飛和祝仲坤,2022;李中建和袁璐璐,2017)。

在有關數(shù)字經濟與農民工就業(yè)質量的研究中,學者們主要考察的是數(shù)字經濟某個側面的作用,如數(shù)字金融、產業(yè)智能化等(齊樂和陶建平,2023;郭晴等,2022)。零星研究基于數(shù)字經濟的本質內涵,直接討論數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量的影響,未能得出一致結論。一部分觀點認為,數(shù)字經濟能夠顯著提高農民工就業(yè)質量(王若男和張廣勝,2024;張廣勝和王若男,2023;易瑩瑩和曹家誠,2023);另一部分觀點則指出,數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量的影響呈現(xiàn)“先上升后下降”的“倒U型”(林龍飛和祝仲坤,2022)。現(xiàn)有研究存在爭議的原因主要在于,大多數(shù)研究側重于將多個維度就業(yè)質量指標合成為就業(yè)質量綜合指數(shù),籠統(tǒng)地從理論和實證上探討數(shù)字經濟與農民工就業(yè)質量綜合指數(shù)的關系。但實際上,數(shù)字經濟對農民工不同維度就業(yè)質量產生影響的機制是不同的,需要單獨進行理論分析和實證檢驗。而籠統(tǒng)地將就業(yè)質量歸于一體,不僅難以觀察到數(shù)字經濟對農民工不同維度就業(yè)質量的影響差異,而且不同的就業(yè)質量綜合指數(shù)構建方法對各指標賦予權重不同,容易導致實證結果表現(xiàn)出較大的不確定性。

綜上所述,既有研究成果為本文后續(xù)探索提供了豐富的理論借鑒與實證參考,但仍存在進一步深化的空間,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:首先,現(xiàn)有研究對數(shù)字經濟影響農民工群體就業(yè)質量的關注尚處于起步階段,研究結論尚存分歧,少有文獻從理論和實證上逐aXx7nTV7GRxRe3LQwhwtww==一探討數(shù)字經濟對農民工各維度就業(yè)質量的影響;其次,在異質性分析上,也少有研究細化就業(yè)質量指標,分別考察不同特征、不同處境農民工各維度就業(yè)質量如何隨數(shù)字經濟發(fā)展而變化,因而所得結論無法充分反映個體特征在不同維度就業(yè)質量上的異質性。因此,數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量的影響有待進一步深入分析與實證檢驗。

三、機理分析與研究假說

(一)數(shù)字經濟對農民工勞動收入維度就業(yè)質量的影響

數(shù)字經濟兼具就業(yè)創(chuàng)造效應和就業(yè)替代效應,由此帶來就業(yè)技能結構變化和就業(yè)產業(yè)結構變化,進而引起不同勞動群體供給與需求的變化,最終改變勞動力均衡工資。首先,根據(jù)技能偏向型技術進步理論(Skill-Biased Technological Change,SBTC)和程序偏向型技術進步理論(Task-Biased Technological Change,TBTC),人工智能等數(shù)字技術的廣泛應用會減少對低技能和執(zhí)行重復性工作任務勞動力的需求,而與高技能和從事非常規(guī)任務的勞動力則形成良好的互補關系(Autor等,2003;Krusell等,1997)。由此導致勞動力市場對以農民工為代表的低技能勞動力需求減少,在勞動供給不變的情況下,農民工勞動收入下降。其次,數(shù)字經濟造成制造業(yè)經歷大規(guī)模“就業(yè)消失”的同時,與服務業(yè)的無形性、不可存和耗能低的特征天然互補,推動服務業(yè)顛覆性發(fā)展(王文,2020)。服務業(yè)的勞動力技能水平恰呈雙峰分布,高技能勞動力適應于以專業(yè)技術為核心的高端服務業(yè);而以農民工為主的低技能勞動力則可能被以餐飲外賣、快遞物流、家政服務等為主的低端服務業(yè)所吸納(蔡躍洲和陳楠,2019)。盡管數(shù)字經濟促使低端服務業(yè)發(fā)展,為農民工提供新的就業(yè)機會,在一定程度上發(fā)揮就業(yè)“蓄水池”作用;但這類群體仍然處于勞動生產率較低且競爭激烈的次級勞動力市場中,缺乏內部勞動力市場機制保護,勞動回報低,甚至高端產業(yè)革新所產生的剩余勞動力大量涌入會降低低端行業(yè)勞動生產率,導致從業(yè)者勞動收入下降(韓雷和田知敏慧,2024;張順,2022)。

基于上述分析,本文認為,數(shù)字經濟發(fā)展顯著降低農民工勞動收入維度的就業(yè)質量。

(二)數(shù)字經濟對農民工勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性維度就業(yè)質量的影響

數(shù)字經濟通過改變工業(yè)時代標準化的勞動關系和就業(yè)形式,影響農民工的勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性。

第一,工業(yè)時代標準勞動關系以用人單位與勞動者之間的一重勞動關系、全日制勞動、接受單一雇主管理等為主要特征(鄧智平,2021)。國家法律對此建立了科層化的社會保障制度,企業(yè)(單位)作為“代理人”在社會保障制度中扮演社保資金代征、代管的角色(董保華,2008)。然而,數(shù)字經濟發(fā)展改變了組織的架構形態(tài)和管理模式,權責明晰的主體關系結構讓位于勞動關系模糊化,穩(wěn)定的就業(yè)形式被碎片化、網絡化的就業(yè)方式所替代(陳斌,2022)。一方面,傳統(tǒng)的科層制企業(yè)被自由人的聯(lián)合體取代,勞動者與企業(yè)之間不再是雇傭合同而是合作協(xié)議(李曉華,2018),雇主角色“隱形化”導致現(xiàn)代社會保障制度所規(guī)定的單位(雇主)代管模式失去了賴以存在的主體基礎。另一方面,就業(yè)方式顯現(xiàn)出的靈活性和高流動性難以適應以持續(xù)繳費為基礎的現(xiàn)代社會保障制度,就業(yè)碎片化實際上意味著與就業(yè)相關的福利和社會保障待遇喪失(Estlund,2018)。

第二,工業(yè)時代的工作需要勞動者聚集在一定的物理空間內才可以進行,空間的邊界構成了當班和不當班的區(qū)分(胡擁軍和關樂寧,2022)。數(shù)字經濟泛在連接的特性使得雇主與雇員之間的工作關系和溝通方式趨于網絡化。雇主可以通過網絡隨時隨地給雇員發(fā)布工作任務和指令,勞動者也可借由移動辦公等手段在更多時空形態(tài)下開展工作,工作和非工作之間形成了一個連續(xù)的區(qū)域(馬述忠等,2022),工作場所和家庭、勞動和休閑之間曾經清晰的界限被抹去,從而使得工作越來越多地侵占休閑時間,工作“如影隨形”導致工作時間延長。此外,越來越多的勞動力被置于網絡平臺,其勞動收入按件(單)計酬(趙煒和Jens,2021),這部分勞動群體為掙得足夠的收入或滿足平臺的要求,通常需要延長自身工作時間(Bauernschuster 等,2014)。

第三,數(shù)字經濟發(fā)展打破工業(yè)時代傳統(tǒng)用工模式,勞動者不再需要加入企業(yè)組織并形成標準勞動關系,卻可以依靠互聯(lián)網平臺提供的需求信息直接為消費者服務并滿足其需求(鄧智平,2021)。互聯(lián)網平臺利用眾包技術和手段,對勞動技能進行分解和重組,根據(jù)工作任務靈活的“按需用工”,令工作任務處于中心地位(聞效儀,2020)。由于工作任務是服務于不同個性特點的需求,其本身呈現(xiàn)多樣性、臨時性以及不連續(xù)性的特點,勞動者依照自身固有能力選擇工作任務,具有鮮明的“臨時工”特征。特別是農民工高度集中的中低端服務業(yè),涉及消費者日常生活各個層面,工作任務細分對勞動技能的消解使得從業(yè)者賴以創(chuàng)造價值的根源已不是專業(yè)的技術能力,而是對于消費者日常便利的擴張(羅峰,2021),這也導致許多工作崗位呈現(xiàn)高流動性和競爭性,工作任務無法有效銜接的現(xiàn)象時有發(fā)生,工作穩(wěn)定性減弱。

基于上述分析,本文預期,數(shù)字經濟發(fā)展顯著降低農民工勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性維度的就業(yè)質量。

四、研究設計

(一)實證模型

為探究數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量的影響,本文采用固定效應模型,同時控制時間固定效應、地區(qū)固定效應和行業(yè)固定效應。通過控制固定效應,實證模型能較好地排除地區(qū)發(fā)展差異、行業(yè)特性等部分不可觀測因素對農民工就業(yè)質量所產生的影響,在一定程度上緩解由遺漏變量所導致的估計偏誤。基礎模型設定如下:

Yijct=β0+β1Digitc,t-1+β2CVict+λt+δc+ηj+εijct(1)

式(1)中,i、j、c、t分別表示農民工個體的個人編號、行業(yè)編號、流入地區(qū)和調查年份。Yijct是本文關注的一系列結果變量,具體來說,包括綜合的就業(yè)質量指數(shù)和多維單個的就業(yè)質量指標:勞動收入、勞動強度、就業(yè)穩(wěn)定性和勞動福利水平;Digitc,t-1表示農民工所在省份的數(shù)字經濟發(fā)展水平,采用滯后一期變量,具體測度方式詳見后文對核心解釋變量的說明。CVict主要為個體層面和地區(qū)層面的控制變量。λt是調查年份固定效應;δc描述了不隨時間變化的省份固定效應;ηj是對行業(yè)固定效應的刻畫,εijct表示回歸中的隨機擾動項。此外,為避免地區(qū)內部農民工之間的相關性對估計結果造成影響,本文均將回歸標準誤聚類到省級層面。

(二)數(shù)據(jù)來源

本文微觀數(shù)據(jù)來源于北京大學中國社會科學調查中心執(zhí)行的中國家庭追蹤調查(Chinese Family Panel Studies,CFPS)。CFPS自2010年起每兩年訪問一次,其樣本覆蓋全國25個省(自治區(qū)、直轄市)的16000戶家庭,重點關注中國居民的經濟與非經濟福利,以及包括經濟活動、教育獲得、家庭關系與家庭動態(tài)、人口遷移、身心健康等多種研究主題。此外,地區(qū)層面用以衡量數(shù)字經濟發(fā)/k8oM2fPKd0itWVH6j3DbA==展程度的指標以及用來表征地區(qū)社會經濟發(fā)展水平的控制變量數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》《中國電子信息產業(yè)統(tǒng)計年鑒》《中國科技統(tǒng)計年鑒》《企研數(shù)據(jù)——數(shù)字經濟產業(yè)專題數(shù)據(jù)庫》等。本文選取CFPS中2014年、2016年和2018年三期數(shù)據(jù),篩選16~65歲、戶口類型為農村戶籍且從事非農工作的農民工樣本,剔除變量值缺失或無效的樣本后,最終獲得三期非平衡面板數(shù)據(jù),樣本數(shù)量為7586個。

(三)變量說明與描述性統(tǒng)計

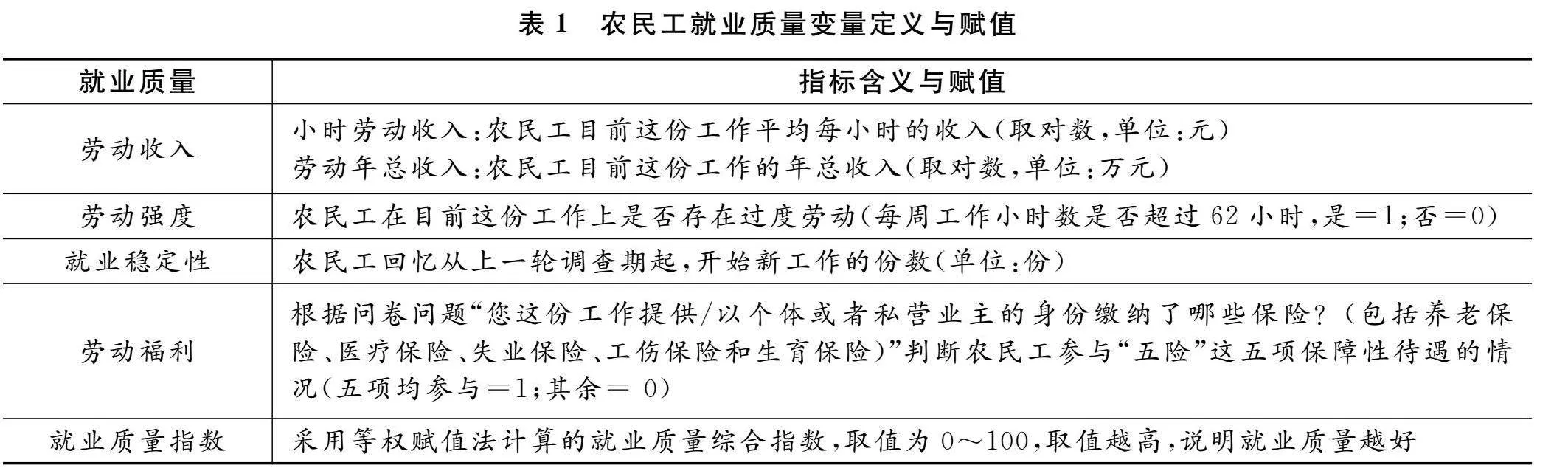

1.被解釋變量:農民工就業(yè)質量。本文參考國內外學者的指標選取和測度方法(李中建和袁璐璐,2017),并兼顧農民工自身特點以及數(shù)據(jù)的可獲得性,從勞動收入、勞動強度、勞動福利和就業(yè)穩(wěn)定性四個方面考察農民工就業(yè)質量。其中,勞動收入作為勞動者安身立命的經濟基礎,被認為是就業(yè)質量的核心指標之一,其正向反映勞動者的就業(yè)質量;就業(yè)穩(wěn)定性則是農民工經濟來源穩(wěn)定的關鍵,體現(xiàn)的是農民工連續(xù)工作的狀態(tài),工作更換越頻繁,說明農民工就業(yè)穩(wěn)定性越差,就業(yè)質量越低,反之亦然;社會保障參與代表勞動者權益和福利待遇得到有效保障,尤其對于農民工而言,意味著與城鎮(zhèn)居民享有平等的保障待遇,是衡量勞動者就業(yè)質量的重要指標;工作時間用來反映勞動者的工作強度,過度勞動損害其身心健康,降低農民工的就業(yè)質量和生活質量 根據(jù)《勞動法》第三十六條和第三十八條規(guī)定,勞動者平均每周工作時間不得超過四十四小時,且用人單位應當保證勞動者每周至少休息一日。第四十一條進一步規(guī)定,用人單位由于生產經營需要,經與工會和勞動者協(xié)商后可以延長工作時間,一般每日不得超過一小時;因特殊原因需要延長工作時間的,在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過三小時,但是每月不得超過三十六小時。因此,法定周工作時間的上限為62小時。。在此基礎上,將上述維度指標分別進行標準化處理根據(jù)各維度就業(yè)質量的定義與賦值,勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性在變量設定上與就業(yè)質量呈負相關,故采用1減去標準化處理后該指標的差來獲得該變量的反向指標。,采用等權賦值法計算就業(yè)質量指數(shù)(林龍飛和祝仲坤,2022)。農民工就業(yè)質量的變量選擇、定義與賦值如表1所示。

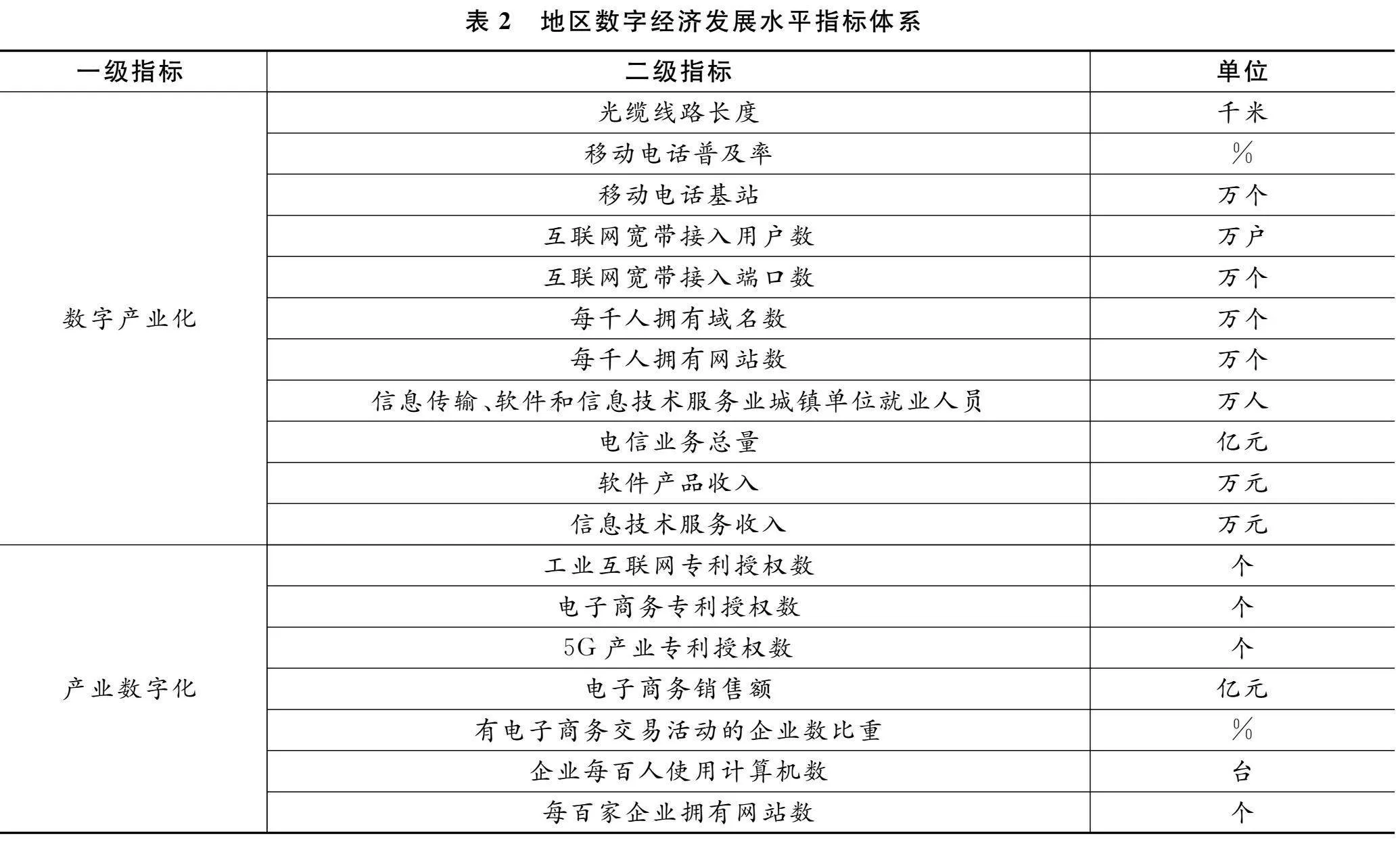

2.核心解釋變量:地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展水平。首先,在指標選取上,本文基于數(shù)字經濟涵義的核心內容,根據(jù)國家統(tǒng)計局確定的數(shù)字經濟“數(shù)字產業(yè)化”和“產業(yè)數(shù)字化”兩大基本范圍,參考既有研究并結合地區(qū)層面相關數(shù)據(jù)可獲得性,從數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化兩個維度選取指標對地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展水平進行測算(陳貴富等,2022;王軍等,2021)。其中,數(shù)字產業(yè)化也被稱為信息通信產業(yè),具體包括電信業(yè)、軟件和信息技術服務業(yè)、互聯(lián)網行業(yè)等。中國信息通信研究院從產業(yè)規(guī)模、網絡基礎設施和營收能力等方面對中國數(shù)字產業(yè)的發(fā)展狀況進行了分類統(tǒng)計。本文基于此,對數(shù)字產業(yè)化的主要內容進行提煉和聚焦,將其歸納為兩個方面:①支撐數(shù)字經濟發(fā)展的基礎設施建設以及互聯(lián)網推廣應用情況;②電信業(yè)、軟件和信息技術服務業(yè)等信息產業(yè)相關產出和營收情況、從業(yè)人員情況。本文選取每千人擁有域名數(shù)等11個變量對此進行度量。產業(yè)數(shù)字化則是數(shù)字技術在各行各業(yè)尤其是傳統(tǒng)行業(yè)中的不斷融合和滲透,如智能制造、電子商務、餐飲外賣等。本文圍繞工業(yè)和服務業(yè)的數(shù)字化發(fā)展,選取工業(yè)互聯(lián)網專利授權數(shù)7個指標刻畫產業(yè)數(shù)字化水平。表2為數(shù)字經濟發(fā)展水平各細分指標的具體變量。

其次,在測度方法上,本文采用不易受人為因素干擾、精確度高的熵值法對以上指標進行綜合測度,并參考楊麗和孫之淳(2015)對熵值法加入時間變量,以實現(xiàn)測算得到的數(shù)字經濟發(fā)展水平在不同年份之間的比較。具體為:先對每個指標進行量綱標準化處理;之后根據(jù)各項指標的變異程度,利用信息熵計算出各個指標的權重;最后根據(jù)標準化的指標和測算出的指標權重,使用多重線性函數(shù)的加權計算各個省份不同年份的數(shù)字經濟發(fā)展水平。

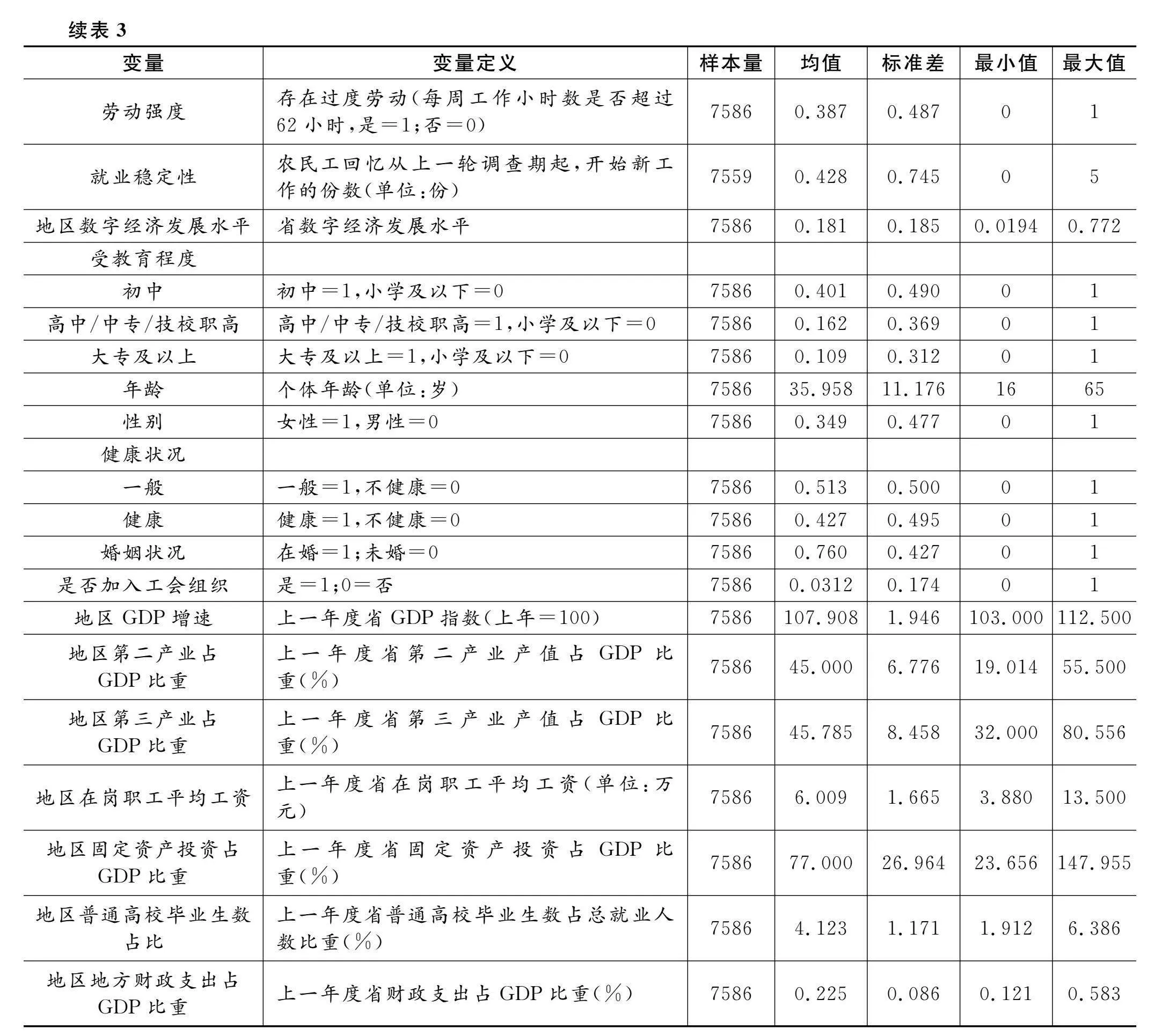

3.控制變量。本文的控制變量包括個體和地區(qū)兩個層面的變量。個體特征變量包括年齡、性別、婚姻狀況、健康狀況以及是否為工會成員等;地區(qū)特征變量包括該地區(qū)的GDP增速、第二產業(yè)產值占GDP比重、第三產業(yè)產值占GDP比重、普通高校畢業(yè)生數(shù)占總就業(yè)人數(shù)比重、固定資產投資占GDP比重、在崗職工平均工資和財政支出占GDP比重等。變量定義與描述性統(tǒng)計結果如表3所示。

(四)內生性討論

首先,雙向因果問題。從理論上講,地區(qū)層面數(shù)字經濟發(fā)展水平與地區(qū)層面就業(yè)質量狀況確實會存在互為因果的內生性偏誤。而本研究的被解釋變量選擇的是農民工個體的就業(yè)質量狀況,包括其收入、勞動福利、勞動時間以及就業(yè)穩(wěn)定性,關鍵解釋變量選取的則是省級層面的數(shù)字經濟發(fā)展水平。農民工個體就業(yè)質量狀況對一個地區(qū)整體數(shù)字經濟發(fā)展情況產生影響的可能性不高。因此,互為因果內生性問題在本研究中不易出現(xiàn)。

其次,選擇偏誤問題。由于只有就業(yè)人員才會涉及就業(yè)質量,而數(shù)字經濟發(fā)展可能會影響勞動力就業(yè),因此,如果僅針對已就業(yè)農民工進行回歸,可能會造成樣本選擇偏差。本文在穩(wěn)健性檢驗中將采用Heckman兩階段模型進行調整以控制樣本選擇偏誤的影響。

最后,遺漏變量問題。本文使用固定效應模型進行實證分析,同時控制年份、省份和行業(yè)固定效應,可以通過控制只因個體而異的因素、只隨時間變化的因素以及只因行業(yè)變化的因素來解決由遺漏變量造成的內生性問題。

五、實證結果分析

(一)基準回歸結果

本文利用Stata15.0軟件構建固定效應模型進行實證檢驗。表4展示了數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量影響的基準回歸結果,由第(1)列回歸結果可知,數(shù)字經濟發(fā)展對農民工就業(yè)質量產生顯著負向影響。但就業(yè)質量指數(shù)反映的是農民工綜合就業(yè)質量狀況,難以顯現(xiàn)數(shù)字經濟對農民工不同維度就業(yè)質量造成的差異性影響。對此,本文將在后文中重點探討數(shù)字經濟發(fā)展對農民工就業(yè)質量的抑制效應在就業(yè)質量不同維度下的具體表現(xiàn)。

表4第(2)~(6)列呈現(xiàn)了數(shù)字經濟發(fā)展水平對農民工勞動收入、勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性影響的回歸結果。其中,第(2)、(3)、(6)列分別以勞動收入和就業(yè)穩(wěn)定性為被解釋變量,采用OLS回歸;第(4)、(5)列分別以勞動強度和勞動福利為被解釋變量,采用Probit模型回歸。結果顯示,在控制其他條件不變的情況下,數(shù)字經濟發(fā)展從勞動收入、勞動福利和勞動強度三個維度降低農民工的就業(yè)質量。可能的解釋在于:如前文所述,對于低教育、低技能且主要體力勞動的農民工而言,一方面,數(shù)字經濟引發(fā)的技術變革對其產生的“就業(yè)替代”效應超過了“就業(yè)創(chuàng)造”效應,減少了以體力密集型勞動為主的農民工工作任務集,降低其就業(yè)優(yōu)勢并帶來技術性失業(yè)的風險。這將使勞動力市場尤其是傳統(tǒng)制造業(yè)部門對其需求減少,最終導致農民工勞動報酬下降。另一方面,數(shù)字經濟的發(fā)展改變了工業(yè)時代的組織架構形式和管理模式,就業(yè)形態(tài)逐漸偏離標準的就業(yè)模式和勞動關系,由此衍生出的就業(yè)方式碎片化、網絡化以及勞動關系模糊化等現(xiàn)象不僅與現(xiàn)行的科層化社會保障管理體制不相適應,使得本就難以享受與城鎮(zhèn)居民同等福利待遇的農民工與社會保障的關系更加疏遠;還模糊了工作與生活之間的時間界限,推動勞動時間和勞動地點模糊化,變相延長勞動者的工作時間。

(二)穩(wěn)健性檢驗

1.Heckman兩步法。由于只有就業(yè)人員才會涉及就業(yè)質量,上述實證分析過程中只考察了參與勞動的那部分農民工樣本,忽略了未進入勞動力市場的農民工樣本。而數(shù)字經濟發(fā)展可能會影響勞動力就業(yè),因此,如果僅針對已就業(yè)農民工進行回歸,可能會造成樣本選擇偏差。本文采用Heckman兩階段模型進行調整以控制樣本選擇偏誤的影響。具體而言,第一步,在原有樣本的基礎上,加入未參與勞動的農民工樣本,估計農民工個體是否就業(yè)的概率選擇模型并計算逆米爾斯比(imr)。本文借鑒陳貴富等(2022)、柏培文和張云(2021)關于排他性變量的選擇,選取以下變量作為選擇方程的排他性約束變量:①家庭65歲以上老人數(shù)占比;②家庭6歲以下小孩數(shù)占比;③其他家庭成員的人均家庭年收入。家庭人口結構及經濟狀況是影響樣本個體選擇是否就業(yè)的重要因素,家庭少兒占比和老人占比越大,以及其他家庭成員人均收入越高,勞動力就業(yè)的機會成本就越大,選擇就業(yè)決策的可能性越小。第二步,將逆米爾斯比(imr)納入回歸模型(1)后重新進行回歸。

由表5結果可知,第(1)、(2)、(3)列中的逆米爾斯比的估計系數(shù)均具有顯著性,說明以勞動收入和勞動福利為被解釋變量的回歸中存在樣本選擇偏誤問題,利用Heckman兩步法對樣本進行校正后,數(shù)字經濟仍從勞動收入、勞動福利和勞動強度三個維度降低農民工的就業(yè)質量,與前文基準回歸結果基本一致。

2.對核心解釋變量進行處理和加入高維固定效應。首先,本研究關鍵解釋變量地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展水平以及被解釋變量中農民工的勞動收入屬于連續(xù)變量,其最大值和最小值之間存在較大差異。為避免異常值造成的估計結果偏誤,本文將上述連續(xù)變量進行5%雙側縮尾處理后進行回歸。其次,

數(shù)字經濟與各行業(yè)的融合程度具有時間差異,同時考慮到不同行業(yè)農民工就業(yè)質量存在較大差異。本文在基準回歸的基礎上,加入“行業(yè)×年份”固定效應,以進一步控制隨時間和行業(yè)變化的固有因素。最后,

為了避免單一測算方法造成的結果偏誤,本文利用等權平均法重新對地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展水平進行測量。以上穩(wěn)健性估計結果與前文的研究結論一致,進一步說明前文的結論具有穩(wěn)健性因篇幅有限,本部分穩(wěn)健性檢驗未展示估計結果,如有需要請聯(lián)系通訊作者。。

六、進一步討論

由前文基準回歸分析可知,數(shù)字經濟發(fā)展在一定程度上降低了農民工在勞動收入、勞動福利和勞動強度三個維度上的就業(yè)質量。那么對于不同特征、不同社會處境中的農民工而言,哪一類群體更易遭受就業(yè)沖擊,又有哪一類群體相對而言能享受到數(shù)字經濟帶來的就業(yè)質量紅利呢?本文試圖從農民工技能水平、職業(yè)任務類型、所在產業(yè)部門和家庭經濟狀況等方面考察數(shù)字經濟對農民工各維度就業(yè)質量影響的組群異質性,以揭開前述全樣本基準回歸結果中掩藏的大量信息。

(一)考慮農民工技能水平和職業(yè)任務類型差異

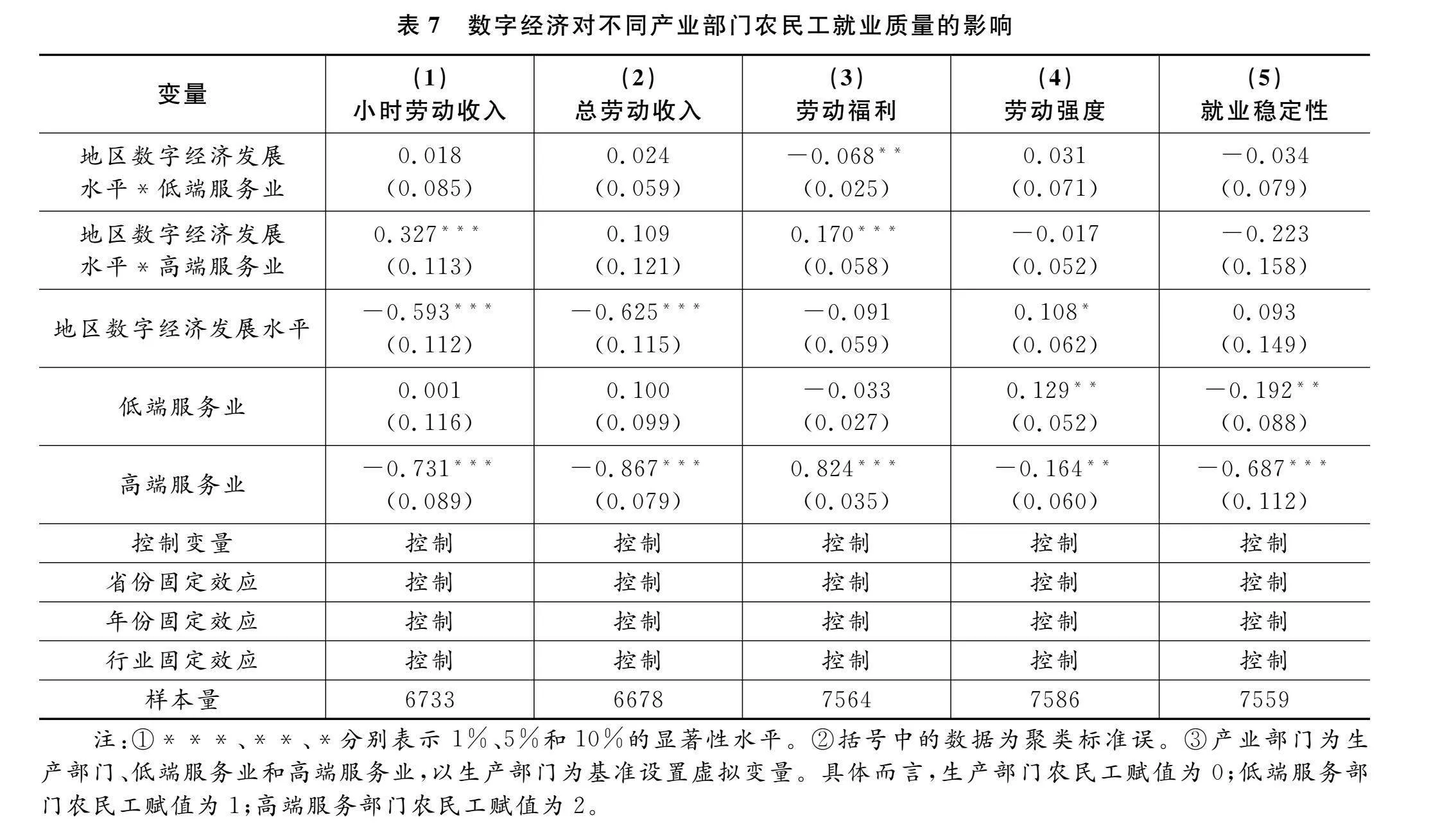

數(shù)字經濟具有“知識經濟”特征,數(shù)字技術的發(fā)展和應用對勞動者的知識和技能結構提出了新要求。此外,在生產中,一些工作被認為是遵循明確命令來執(zhí)行的“常規(guī)任務”;另一些工作則是依賴于抽象能力來解決的“非常規(guī)任務”。數(shù)字技術首先滲透常規(guī)任務,代替勞動者從事程序性工作。為深入剖析數(shù)字經濟對不同技能和任務類型農民工就業(yè)質量的影響差異,分別引入技能水平和職業(yè)任務類型與數(shù)字經濟交互項進行檢驗為了避免非線性概率模型對交互項系數(shù)的估計造成偏誤,本文關于交互項的回歸估計均采用OLS線性概率模型(Ai和Norton,2003)。。在技能水平方面,本文將高中及以上學歷水平定義為高技能勞動;高中以下學歷水平定義為低技能勞動,以高技能農民工為對照組。在職業(yè)任務類型方面,參照Autor等(2003)和Corter(2016)的方法,將職業(yè)性質和任務進行匹配,從而把職業(yè)劃分為非常規(guī)任務和常規(guī)任務兩種類型常規(guī)任務對應職業(yè)為生產、運輸設備操作人員及有關人員、辦事人員和有關人員等;非常規(guī)任務對應職業(yè)為國家機關、黨群組織、企業(yè)、事業(yè)單位負責人、專業(yè)技術人員、商業(yè)和服務業(yè)人員等。 Cortes(2016)按國際職業(yè)標準分類代碼(ISCO-88)對職業(yè)任務進行分類,CFPS的職業(yè)分類雖以中國職業(yè)代碼體系(CSCO95)為基礎,但提供了CSCO與ISCO-88轉換的對應系,據(jù)此可將受訪者職業(yè)與國際職業(yè)標準代碼相對應。,以執(zhí)行非常規(guī)任務農民工為對照組。回歸結果如表6所示。

結果顯示,首先,與高技能農民工相比,數(shù)字經濟顯著降低了低技能農民工的勞動收入和勞動福利;其次,與非常規(guī)任務組農民工相比,數(shù)字經濟對常規(guī)任務組農民工就業(yè)質量的負向影響更大。原因在于數(shù)字經濟對不同技能和任務特征勞動者的就業(yè)質量具有非對稱性影響。從技能水平來看,高技能農民工通常具備更強的學習和適應能力;而低技能勞動力在面臨新技術沖擊時易失去技能優(yōu)勢,被取代的可能性較大,從而工資和福利分配向高技能農民工聚攏。從職業(yè)任務類型來看,從事簡單、重復勞動的農民工更易在數(shù)字經濟引發(fā)的效率變革中被取代,遭受數(shù)字經濟帶來的就業(yè)質量沖擊;而適用于非常規(guī)工作的農民工則因其能與數(shù)字技術形成良好互補關系而更能被勞動力市場所需要。由此可見,數(shù)字經濟有技能偏向性和任務偏向性特征,具備非常規(guī)技能和高教育程度的勞動者在數(shù)字經濟時代更具優(yōu)勢,這也在一定程度上印證了前文的理論分析。

(二)考慮農民工所在產業(yè)部門差異

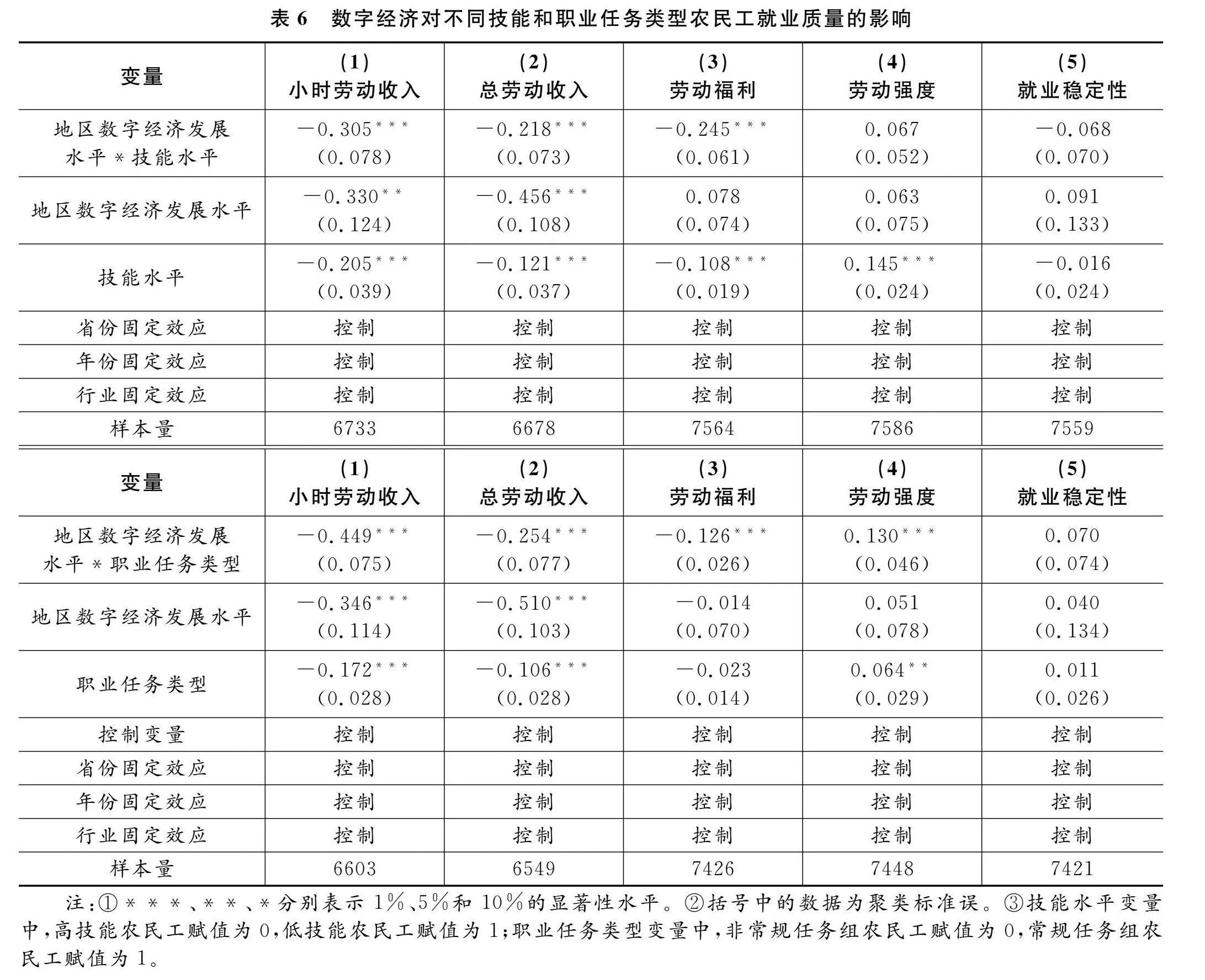

制造業(yè)等生產部門以體力密集型和程式化任務為主,易通過數(shù)字技術實現(xiàn)自動化和智能化,從而減少對低技能勞動力的需求。服務業(yè)無形性、不可存和耗能低的特征則與數(shù)字經濟天然互補,推動服務業(yè)就業(yè)擴張(王文,2020),其不僅需要高技能勞動力從事互聯(lián)網金融、在線醫(yī)療等以專業(yè)技術為核心的相關職業(yè),也吸納大量低技能勞動力從事外賣送餐、快遞物流等工作。本文參考已有研究,結合行業(yè)屬性,將CFPS數(shù)據(jù)庫中的20個行業(yè)門類歸類并劃分為生產部門、低端服務部門和高端服務部門生產部門包括:采礦業(yè);制造業(yè);電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè);建筑業(yè)。低端服務部門包括:批發(fā)和零售業(yè);交通運輸、倉儲和郵政業(yè);住宿和餐飲業(yè);居民服務、修理和其他服務業(yè);水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)。高端服務部門包括:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè);金融業(yè);房地產業(yè);租賃和商務服務業(yè);科學研究和技術服務業(yè);教育;衛(wèi)生和社會工作;公共管理、社會保障和社會組織;國際組織。(唐永和蔣永穆,2022)。以生產部門的農民工為對照組,通過在模型(1)引入數(shù)字經濟與產業(yè)部門分組的交互項來探討數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量的影響如何因所在產業(yè)部門的不同而變化。表7結果顯示,在控制其他因素不變的情況下,與生產部門就業(yè)農民工相比,數(shù)字經濟顯著提升就業(yè)于高端服務部門農民工的小時勞動收入和勞動福利;同時顯著降低了低端服務部門農民工的勞動福利水平。

可能的原因是,高端服務部門以知識密集型工作任務為主,具備與數(shù)字技術融合的特質,通過數(shù)字技術賦能能夠顯著提高該行業(yè)的勞動生產率,進而提升從業(yè)農民工的小時勞動收入。此外,高端服務部門從業(yè)者通常具備較高的人力資本水平,能更好地與數(shù)字技術實現(xiàn)互補,雇主為其繳納“五險”的可能性更大,從而勞動福利水平得以提升。然而,數(shù)字經濟在住宿、餐飲等低端服務部門催生的新崗位具有勞動形態(tài)靈活和勞動關系復雜等特征,勞動者與雇主之間“待命工作”和“露水般”的雇傭關系與傳統(tǒng)社會保障管理方式難以適應,導致從業(yè)農民工游離在就業(yè)保護和社會保障體系之外,勞動福利水平相對下降。值得注意的是,農民工在生產部門被擠出后,通常流向低端服務部門。結果顯示,農民工在這兩個部門的勞動生產率并無顯著差異。這在一定程度上表明,數(shù)字經濟背景下,農民工可能面臨在低端制造業(yè)和低端服務業(yè)之間“水平漂移”所引致的人力資本“低端鎖定”風險。因此,農民工通識教育程度和專業(yè)技能水平的提升對其高質量就業(yè)至關重要。

(三)考慮農民工家庭經濟狀況差異

為進一步探究數(shù)字經濟對農民工就業(yè)質量的影響是否具有包容性,本文參考國家統(tǒng)計局設定的貧困線標準(2014年、2016年和2018年農村地區(qū)的貧困標準分別為2800元、2952元和2995元),將當年家庭人均純收入低于貧困線標準的農民工群體設置為貧困組,高于貧困線標準的農民工群體設置為非貧困組。以非貧困農民工為對照組,通過在模型(1)引入數(shù)字經濟與貧困分組的交互項來考察數(shù)字經濟對貧困與非貧困組農民工就業(yè)質量的影響差異,回歸結果如表8所示。結果顯示,在控制其他因素不變的條件下,與非貧困組農民工相比,數(shù)字經濟促使貧困組農民工的勞動收入相對提升,勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性維度的就業(yè)質量則相對下降。

本文認為可能的解釋是,與非貧困組農民工群體相比,貧困家庭農民工通常面臨較強的預算約束和較差的資源稟賦,信息獲取渠道少且社會網絡相對簡單,在就業(yè)方面處于劣勢地位,因而其通過多種方式非農就業(yè)并延長自身勞動時間換取高收入的動機更強。數(shù)字經濟催生多元包容的就業(yè)形態(tài),能夠提供類型多樣的工作機會,為貧困家庭農民工創(chuàng)造更廣泛的收入來源,由此帶來的收入改善對于這部分農民工的邊際效用更大。但是,數(shù)字經濟造成就業(yè)載體和勞動關系發(fā)生巨大變化,雇傭關系模糊化、就業(yè)碎片化以及就業(yè)形態(tài)多樣化帶來的勞動基準和社會保障缺失等問題,對于貧困家庭農民工勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性的負向沖擊作用相對較大。上述結果表明,數(shù)字經濟發(fā)展在一定程度上發(fā)揮改善家庭經濟狀況方面的“益貧”功能,亟需在利用數(shù)字經濟穩(wěn)固脫貧成果的同時,健全與數(shù)字經濟時代就業(yè)相匹配的保障制度,讓“益貧”效果更具可持續(xù)性。

七、結論與啟示

本文采用2014年、2016年和2018年中國家庭追蹤調查(CFPS)微觀數(shù)據(jù)和中國地區(qū)宏觀數(shù)據(jù),構建農民工就業(yè)質量變量和省級數(shù)字經濟發(fā)展指數(shù),運用固定效應模型,探究了地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展對農民工就業(yè)質量的影響及作用機理,并考察了異質性影響。研究結論如下:第一,總體而言,數(shù)字經濟發(fā)展顯著降低農民工就業(yè)質量,體現(xiàn)在勞動收入、勞動福利和勞動強度維度上。第二,數(shù)字經濟對不同技能和職業(yè)任務類型農民工就業(yè)質量的影響具有非對稱性,與高技能農民工相比,數(shù)字經濟顯著降低了低技能農民工的勞動收入和勞動福利;與非常規(guī)任務組農民工相比,數(shù)字經濟對常規(guī)任務組農民工各維度就業(yè)質量的負向沖擊更大。第三,就不同產業(yè)部門而言,與生產部門就業(yè)農民工相比,數(shù)字經濟顯著提升了在高端服務部門就業(yè)農民工的就業(yè)質量,體現(xiàn)在勞動收入和勞動福利兩個維度;同時導致低端服務部門農民工勞動福利維度的就業(yè)質量相對下降。第四,從收入水平來看,數(shù)字經濟顯著提高了貧困家庭農民工相對于非貧困組農民工的勞動收入水平,但造成貧困組農民工勞動福利、勞動強度和就業(yè)穩(wěn)定性維度的就業(yè)質量相對下降。

基于上述研究結論,可得到以下政策啟示:

首先,需要警惕具有技能偏向性和任務偏向性特征的數(shù)字經濟對人力資本劣勢的農民工群體造成的就業(yè)沖擊。在大力發(fā)展數(shù)字經濟的同時,應著力消弭人群間的“數(shù)字鴻溝”,讓數(shù)字經濟更好地發(fā)揮促進高質量充分就業(yè)的作用。因此,提升農民工的能力和素質既是當務之急,也是長遠之計。一方面,既要深化教育改革,強化基礎教育;又要重視與數(shù)字經濟轉型相匹配的勞動技能培訓,滿足數(shù)字經濟時代對勞動力的多樣化需求,全面提升農民工終生學習和職業(yè)轉移的能力。另一方面,應優(yōu)化和完善社會保障機制,予以數(shù)字弱勢群體一定的政策保護,為其提供包括職業(yè)介紹、職業(yè)指導和職業(yè)培訓等在內的公共就業(yè)服務,最大限度降低他們在工作調整期間的就業(yè)損失。

其次,數(shù)字經濟時代下就業(yè)形態(tài)多樣化、就業(yè)方式靈活化、雇傭關系模糊化等現(xiàn)象導致傳統(tǒng)科層化社會保障體系面臨巨大挑戰(zhàn)。對此,應基于就業(yè)模式和工作關系變革,制定和完善針對新業(yè)態(tài)下靈活就業(yè)群體的社會保障政策體系。同時,不僅要逐步提高社會保障制度的包容性和可攜帶性,降低參加和享受社會保障所需要的最低就業(yè)期限和最低收入門檻,賦予就業(yè)中斷的繳費期更大的靈活性,讓社會保障權益盡可能不受勞動者在不同就業(yè)形態(tài)間轉換的影響;而且還需加大財政支持力度,平衡好政府支持與雇主的責任,通過補貼繳費或差別繳費等激勵機制將收入不穩(wěn)定的靈活就業(yè)群體納入社會保障范疇,擴大社會保險的覆蓋面與充分性。

最后,數(shù)字經濟在一定程度上發(fā)揮“益貧”功能。盡管現(xiàn)階段中國現(xiàn)行標準下的絕對貧困已徹底消除,但部分脫貧戶仍然存在返貧、致貧的可能性,收入是家庭抵御風險,防止返貧的基礎。因此,應充分激活數(shù)字經濟的就業(yè)“蓄水池”效應,為易返貧群體創(chuàng)造更廣泛的收入來源。同時也要建立符合數(shù)字經濟規(guī)律的就業(yè)政策體系和勞動者保障機制,增強數(shù)字經濟“益貧”效果的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

參考文獻:

[1] 柏培文、張云,2021:《數(shù)字經濟、人口紅利下降與中低技能勞動者權益》,《經濟研究》第5期。

[2] 蔡躍洲、陳楠,2019:《新技術革命下人工智能與高質量增長、高質量就業(yè)》,《數(shù)量經濟技術經濟研究》第5期。

[3] 陳斌,2022:《國外數(shù)字經濟對社會保障制度影響的研究述評》,《國外社會科學》第4期。

[4] 陳貴富、韓靜、韓愷明,2022:《城市數(shù)字經濟發(fā)展、技能偏向型技術進步與勞動力不充分就業(yè)》,《中國工業(yè)經濟》第8期。

[5] 程名望、賈曉佳、俞寧,2018:《農村勞動力轉移對中國經濟增長的貢獻(1978—2015年):模型與實證》,《管理世界》第10期。

[6] 鄧智平,2021:《數(shù)字賦權與勞動關系轉型》,《南方經濟》第9期。

[7] 董保華,2008:《論非標準勞動關系》,《學術研究》第7期。

[8] 郭晴、孟世超、毛宇飛,2022:《數(shù)字普惠金融發(fā)展能促進就業(yè)質量提升嗎?》,《上海財經大學學報》第1期。

[9] 胡擁軍、關樂寧,2022:《數(shù)字經濟的就業(yè)創(chuàng)造效應與就業(yè)替代效應探究》,《改革》第4期。

[10] 韓雷、田知敏慧,2024:《數(shù)字經濟與技能工資差距——基于CFPS的微觀證據(jù)》,《當代經濟科學》第2期。

[11] 李曉華,2018:《“新經濟”與產業(yè)的顛覆性變革》,《財經問題研究》第3期。

[12] 李中建、袁璐璐,2017:《務工距離對農民工就業(yè)質量的影響分析》,《中國農村經濟》第6期。

[13] 林龍飛、祝仲坤,2022:《“穩(wěn)就業(yè)”還是“毀就業(yè)”?數(shù)字經濟對農民工高質量就業(yè)的影響》,《南方經濟》第12期。

[14] 林龍飛、祝仲坤,2022:《戶籍改革的“標配”:居住證何以影響農民工就業(yè)質量?》,《宏觀質量研究》第5期。

[15] 羅峰,2021:《泛消費、去技能與再組織:互聯(lián)網時代的基礎性零工經濟何以可能》,《浙江工商大學學報》第6期。

[16] 馬述忠、吳鵬、潘鋼健,2022:《互聯(lián)網使用、生活性服務業(yè)擴張與勞動收入分化》,《經濟學動態(tài)》第2期。

[17] 戚聿東、劉翠花、丁述磊,2020:《數(shù)字經濟發(fā)展、就業(yè)結構優(yōu)化與就業(yè)質量提升》,《經濟學動態(tài)》第11期。

[18] 齊樂、陶建平,2023:《產業(yè)智能化與農民工就業(yè)質量的影響機理及提升路徑》,《華中農業(yè)大學學報(社會科學版)》第1期。

[19] 唐永、蔣永穆,2022:《產業(yè)結構服務化會導致中國勞動力市場極化嗎?》,《經濟評論》第2期。

[20] 田鴿、張勛,2022:《數(shù)字經濟、非農就業(yè)與社會分工》,《管理世界》第5期。

[21] 王軍、朱杰、羅茜,2021:《中國數(shù)字經濟發(fā)展水平及演變測度》,《數(shù)量經濟技術經濟研究》第7期。

[22] 王若男、張廣勝,2024:《數(shù)字經濟與農業(yè)轉移人口就業(yè)質量:促進或抑制》,《農業(yè)技術經濟》第2期。

[23] 王文,2020:《數(shù)字經濟時代下工業(yè)智能化促進了高質量就業(yè)嗎》,《經濟學家》第4期。

[24] 聞效儀,2020:《去技能化陷阱:警惕零工經濟對制造業(yè)的結構性風險》,《探索與爭鳴》第11期。

[25] 楊超、張征宇,2022:《流動人口與本地人口就業(yè)質量差異研究:現(xiàn)狀、來源與成因》,《財經研究》第4期。

[26] 楊麗、孫之淳,2015:《基于熵值法的西部新型城鎮(zhèn)化發(fā)展水平測評》,《經濟問題》第3期。

[27] 易瑩瑩,曹家誠,2023:《數(shù)字經濟的發(fā)展能否提高新老兩代農民工的就業(yè)質量?——來自CMDS的經驗證據(jù)》,《現(xiàn)代財經(天津財經大學學報)》第9期。

[28] 張4uww1n10NtCe/FiHx/L+FXDw1YMn2Oj3dJMTmAPzTWA=廣勝、王若男,2023:《數(shù)字經濟發(fā)展何以賦能農民工高質量就業(yè)》,《中國農村經濟》第1期。

[29] 張順,2022:《數(shù)字經濟轉型中的就業(yè)群體分化及多維治理》,《人民論壇》第3期。

[30] 趙煒、Jens Thoemmes,2021:《誰改變了工作時間——有關工時的勞動社會學研究》,《中國社會科學評價》第4期。

[31] Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2018, Artificial Intelligence, Automation and Work, Chicago: University of Chicago Press,197-236.

[32] Autor, D., Levy, F. and Murnane, J., 2003, The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, The Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1279-1333.

[33] Autor, D.,2015, Why are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, The Journal of Economic Perspectives, 29(3):3-30.

[34] Ai, C. and Norton, E. C., 2003, Interaction Terms in Logit and Probit Models, Economics Letters, 80(1): 123-129.

[35] Bauernschuster, S., Falck, O. and Woessmann, L., 2014, Surfing Alone? The Internet and Social Capital: Evidence from an Unforeseeable Technological Mistake, Journal of Public Economics, 117:73-89.

[36] Bessen, J., 2018, AI and Jobs: The Role of Demand, Chicago: University of Chicago Press, 291-307.

[37] Cortes, G. M., 2016, Where Have the Middle-Wage Workers Gone? A Study of Polarization Using Panel Data, Journal of Labor Economics, 34:63-105.

[38] Estlund, C. L., 2018, What Should We Do After Work? Automation and Employment Law, The Yale Law Journal, 128(2):254-326.

[39] Krusell, P., Ohanian, L. E. and Rios, J. V., 1997, Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis, Econometrica, 68(5):1029-1053.

[40] Lordan, G. and David, N., 2018, People Versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs, Labor Economics, 52:40-53.

Can Migrants Benefit from the Digital Economy?

—Based on the Perspective of Employment Quality

Ning Manxiu1, Luo Ye2 and Zhang Weitai1

(1.College of Economics and Management,F(xiàn)ujian Agricultural and Forestry University;

2.College of Economics and Management, China Agricultural University)

Abstract:High-quality employment is essential to high-quality development, and the digital economy is becoming a new engine driving high-quality employment. This article empirically verifies the impact of the digital economy on the employment quality of migrants, by employing the dataset of China Family Panel Studies (CFPS) and the fixed effect model. The results illustrate that: In general, the digital economy has a significant negative impact on the employment quality of migrants in the dimensions of labor income, labor welfare, and labor intensity. Further, this paper focuses on the heterogeneous effects of the digital economy on migrants’ employment quality. Based on the grouping of skills and occupational tasks, the results show that compared to high-skilled migrants, the digital economy negatively impacts the labor income and labor welfare of low-skilled migrants; compared to migrants in the non-routine task group, the digital economy significantly reduces the employment quality of migrants in various dimensions in the routine task group. In terms of migrants in different industrial sectors, the digital economy has significantly improved the labor income and labor welfare of migrants in the high-service sector. However, the labor welfare of low-end service sector migrants is relatively declining. Compared with non-poor migrants, the digital economy significantly improves the labor income of migrants from poor families but leads to a relative decline in the employment quality of labor welfare, labor intensity and employment stability dimensions. Therefore, it can be concluded that the digital economy has caused an employment shock to migrants with inferior human capital to a certain extent. If we want to give full play to the role of the digital economy in achieving high-quality employment, efforts should be made to narrow the “digital divide” between people, establish effective education and training systems, give certain policy protection to digitally vulnerable groups, and make the job dividends of the digital economy more inclusive.

Key Words:digital economy;employment quality;migrants

■責任編輯 王 毅