從美術(shù)館到商場:商業(yè)化藝術(shù)裝置的美學(xué)意義與藝術(shù)滲透

摘 要:裝置藝術(shù)在藝術(shù)領(lǐng)域占據(jù)著重要位置,近年來裝置藝術(shù)的商業(yè)化趨勢既反映了當(dāng)代藝術(shù)與社會、文化和經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)系日益密切,促使藝術(shù)突破原有的限制而成為生產(chǎn)活動的起點;另外,也體現(xiàn)了藝術(shù)審美意識自上而下逐漸從藝術(shù)家群體滲透到社會大眾身上,契合了德國藝術(shù)家約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)所謂的“人人都是藝術(shù)家”的觀點。然而,作為一種新時代的產(chǎn)物,商業(yè)化藝術(shù)裝置可能并不符合傳統(tǒng)藝術(shù)的審美,甚至可能出現(xiàn)與傳統(tǒng)藝術(shù)的審美沖突。本文以中山市利和廣場“巨型玫瑰花束”為案例,運用比較分析法探討傳統(tǒng)藝術(shù)與商業(yè)化藝術(shù)裝置的美學(xué)差異,進(jìn)一步從藝術(shù)人類學(xué)的視角探討創(chuàng)作者與觀賞者的審美沖突,以及這種沖突帶來的社會影響。

關(guān)鍵詞:藝術(shù)人類學(xué);裝置藝術(shù);大眾文化;審美

20世紀(jì)以來藝術(shù)品的概念和存在方式發(fā)生了巨大變化,尤其是波普藝術(shù)的出現(xiàn)改變了人們看待藝術(shù)品的方式,并將藝術(shù)品推向了商業(yè)化的語境中,藝術(shù)不再僅限于博物館和美術(shù)館等傳統(tǒng)空間,而是越來越多地融入公共空間、商業(yè)場所和人們的日常生活中。在物質(zhì)豐富的現(xiàn)代社會中,藝術(shù)品逐漸通過越來越大的規(guī)模和空間占領(lǐng)搶奪觀眾的眼球。裝置藝術(shù)作為公共藝術(shù)的一種尤其體現(xiàn)出這種需求。商業(yè)化藝術(shù)裝置通常位于大型購物商場內(nèi)外,它突破了畫框和顏料,使用自然材料、工業(yè)制品、新媒體及電子通信作為材料,是一種強(qiáng)調(diào)關(guān)注觀眾體驗的藝術(shù)形式,人們通過視、聽、說、觸摸等沉浸的互動方式與作品產(chǎn)生交互作用。眾多藝術(shù)裝置作品在公共空間中利用獨特的視覺沖擊力和互動性吸引許多人觀賞和“打卡拍照”,甚至有時候還排起了長隊。毋庸置疑,商業(yè)藝術(shù)裝置已成為現(xiàn)代城市空間和商業(yè)活動中的重要元素。

裝置藝術(shù)的商業(yè)化趨勢反映了當(dāng)代藝術(shù)與社會、文化和經(jīng)濟(jì)之間的緊密聯(lián)系,裝置藝術(shù)成為商品是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果。裝置藝術(shù)的商業(yè)化不但拓展了藝術(shù)的功能,使藝術(shù)突破原有的限制而成為生產(chǎn)活動的起點;它還擴(kuò)大了審美主體,讓審美意識自上而下逐漸從藝術(shù)家群體滲透到社會大眾身上,契合了德國藝術(shù)家約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)所謂“人人都是藝術(shù)家”的觀點;它具有下層藝術(shù)的特性,曾經(jīng)的精英藝術(shù)只存在于部分人的視野范圍內(nèi),下層藝術(shù)不僅面向大眾,還通過借用流行文化元素和通俗的表達(dá)方式吸引了更廣泛的社會階層,它甚至可能帶來“文化的重構(gòu)和再造”;同時,它延展了美學(xué)的意義,其互動方式能調(diào)動多種感官,讓觀眾成為藝術(shù)的共同創(chuàng)造者,從而帶來比傳統(tǒng)藝術(shù)更深層的審美體驗。

然而,商業(yè)化藝術(shù)裝置可能并不符合傳統(tǒng)藝術(shù)的審美,它的出現(xiàn)向社會與藝術(shù)界提出問題:如何解釋和評價這種活動的藝術(shù)性?

筆者認(rèn)為,大眾與藝術(shù)家在審美上的差異,實際上是反映了傳統(tǒng)精英藝術(shù)與流行藝術(shù)之間的不同。 通過對中山市利和廣場“巨型玫瑰花束”案例的深入研究,本文將探討這些裝置的特定人文性與社會意義,特別是它們在大眾文化與精英藝術(shù)之間所扮演的角色。同時,本文也將關(guān)注這些裝置在城市空間中起到的人類學(xué)與美學(xué)交叉的復(fù)雜作用,以及它們在社會與文化雙重背景下通過對商業(yè)藝術(shù)裝置創(chuàng)作者與大眾之間關(guān)系的探討,我們可以更全面地理解商業(yè)化裝置藝術(shù)在現(xiàn)代社會中的獨特地位及其背后所蘊含的深刻文化邏輯。

一、淺析商業(yè)化藝術(shù)裝置與傳統(tǒng)藝術(shù)的差異

(一)美學(xué)與審美方式

商業(yè)藝術(shù)裝置的美學(xué)理念注重即時性、互動性和視覺沖擊力,這類作品通常為特定的商業(yè)目的或場合而設(shè)計,其美學(xué)價值與其吸引公眾注意力和促進(jìn)消費的功能密切相關(guān);商業(yè)裝置往往融合了流行文化元素,通過夸張的色彩、巨大的規(guī)模或動態(tài)的效果吸引觀眾駐足并參與其中;裝置藝術(shù)作品在空間中與觀眾的關(guān)系更為開放,可以遠(yuǎn)距離感受其空間、動效、聲音等元素;同時它也更符合工業(yè)革命后的日常生活,正如今天所經(jīng)歷的生活一樣,使用的材料絕大部分是已經(jīng)由各種廠商加工完畢的“現(xiàn)成品”;商業(yè)藝術(shù)裝置則強(qiáng)調(diào)互動性和參與性,審美體驗更加外向且即時,觀眾往往被鼓勵與作品進(jìn)行體驗式交互。這樣的審美方式更傾向于表層感官的愉悅和即時的情感回應(yīng),而不一定要求深入地理解或反思。

相比之下,傳統(tǒng)藝術(shù)的美學(xué)通常追求經(jīng)典性、永恒性和深度。常規(guī)的繪畫類作品大多數(shù)被懸掛在美術(shù)館的墻上,與大眾的關(guān)系相對疏離,存在距離感。這些作品往往通過精湛的技藝傳達(dá)高雅深刻的美學(xué)價值,需要靜下心來仔細(xì)觀賞推敲。例如,中國古代文人展觀品評,圍在一起近距離仔細(xì)品味的。所以對水墨畫不稱看而稱“品”,即反復(fù)咀嚼其中的韻味,尤其是筆墨在紙上行走時不同輕重、濃淡、干濕帶來的只可意會不可言傳的感覺[1]。

(二)精神價值與社會價值

商業(yè)裝置藝術(shù)的社會價值凌駕于精神價值之上。以往的藝術(shù)有著“貴族藝術(shù)中心論”之說,而那些生活在民間的以及社會邊緣的藝術(shù),長期以來并沒有得到藝術(shù)研究的重視[2]。商業(yè)藝術(shù)裝置則高度依賴大眾的參與,是屬于民間的,百姓的,接觸社會各個階級的藝術(shù),設(shè)計上更注重親和力和普及性,使得觀者可以輕松理解并參與其中,創(chuàng)造出人與人的溝通關(guān)系,或緊密或疏遠(yuǎn)的聯(lián)結(jié),乃至成為社會文化現(xiàn)象,其帶來的社會意義遠(yuǎn)比“美”要更值得探討。商業(yè)藝術(shù)裝置也具有一定的精神價值,尤其在通過打卡拍照等行為表達(dá)自我身份認(rèn)同和參與集體文化時,往往感受到一種歸屬感和社群聯(lián)結(jié),從而在一定程度上滿足了人們的精神需求。

傳統(tǒng)藝術(shù)在社會中則古板地扮演著文化傳承、精神啟迪和維護(hù)美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的角色。但是通常具有長久的精神影響力,它們通過精湛的技藝和深厚的文化、歷史等內(nèi)涵,為觀眾提供心靈的慰藉和精神的升華。觀眾通過欣賞傳統(tǒng)藝術(shù),可以從中找到超越日常生活的意義,獲得持久的精神滿足和美學(xué)享受。

(三)功能性與批判性

商業(yè)藝術(shù)裝置功能性強(qiáng),批判性弱。作為公共藝術(shù)的一種,秉承的是交往性、審美性、介入性和生活性,是實現(xiàn)“生活美學(xué)”重要的一環(huán)。商業(yè)藝術(shù)裝置的主要功能是吸引公眾參與和消費,因此其設(shè)計往往圍繞如何最大化地吸引注意力并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益,更多地被視為一種工具,服務(wù)于特定的商業(yè)目標(biāo)。例如,商場中的大型裝置不僅是視覺焦點,還可能引導(dǎo)人流、提升購物體驗或增加社交媒體曝光,這種功能性使得商業(yè)藝術(shù)裝置高度市場化。但由于藝術(shù)裝置通常由商業(yè)目的驅(qū)動,其批判性往往受到限制。

傳統(tǒng)藝術(shù)相反,它不僅關(guān)注社會現(xiàn)實問題,還常常對文化傳統(tǒng)和思想體系進(jìn)行批判和反思。藝術(shù)家通過象征、隱喻、對比等藝術(shù)手法探討人性、道德、社會等深刻命題,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)觀念或?qū)ξ幕械拿芴岢鲆蓡枴?/p>

(四)影響力與滲透力

商業(yè)藝術(shù)裝置的影響力受市場驅(qū)動,往往具有即時性、爆發(fā)性和表層性的特征,使得商業(yè)藝術(shù)裝置能夠在短期內(nèi)成為社會熱點,迅速影響廣泛的公眾。由于設(shè)計上更貼近大眾審美,商業(yè)藝術(shù)裝置的滲透力體現(xiàn)在其對不同社會階層的大面積吸引力,其動線既是向上也是向下的。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費文化的推動下,商業(yè)藝術(shù)裝置已成為現(xiàn)代生活中普遍存在的視覺元素,滲透到日常生活的各個角落。尤其是如今社交媒體的推動極大地增強(qiáng)了商業(yè)藝術(shù)裝置的滲透力,“打卡拍照”將裝置藝術(shù)從物理空間延續(xù)到虛擬空間,成為數(shù)字時代流行文化的一部分。

與前者不同的是,傳統(tǒng)藝術(shù)作品的影響力持久且深厚,可謂“隨風(fēng)潛入夜,潤物細(xì)無聲”。 傳統(tǒng)藝術(shù)往往能夠超越時間的限制,成為文化遺產(chǎn)的一部分,影響歷代人。然而,其滲透力的表現(xiàn)是有條件的,更多體現(xiàn)在對文化精英階層或特定受眾的深層影響,通過教育、宗教儀式、公共展覽等方式,傳統(tǒng)藝術(shù)作品逐漸滲透到社會的各個層面。

二、創(chuàng)作者與大眾在藝術(shù)生態(tài)中的互動與共創(chuàng)

尼古拉斯·伯瑞奧德(Nicolas Bourriaud)在《關(guān)系美學(xué)》一書中將藝術(shù)定義為“一種借著對象的符號、形式與手勢致力于制造與世界之聯(lián)系的活動”,即當(dāng)代藝術(shù)實踐通過其形式上的能動性,試圖創(chuàng)造出促進(jìn)人際互動的共存空間,從而恢復(fù)和強(qiáng)化審美主體的地位,并重塑人與世界之間的關(guān)系模型。這種努力不僅是對消費主義和物化傾向的抵抗,也是對人類主體性被剝奪的反擊。同時,關(guān)系美學(xué)也為當(dāng)代藝術(shù)提供了一種新的范式,通過藝術(shù)的互動性和參與性,開拓新的社會關(guān)系和交流方式。這一范式強(qiáng)調(diào)藝術(shù)不僅僅是個人表達(dá)的載體,更是社會聯(lián)系的紐帶和對抗異化的手段,它為當(dāng)代藝術(shù)實踐注入了新的可能性和解釋。從關(guān)系美學(xué)的視角來看,藝術(shù)作品不再是孤立存在的客體,而像是被嵌入在一張復(fù)雜的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中,成為人與社會環(huán)境互動交流的媒介。該理論還認(rèn)為,藝術(shù)事件發(fā)生在特定的具體的“場域”中,這一場域不僅是物理空間,更是社會關(guān)系交織的節(jié)點。伯瑞奧德提出,關(guān)系美學(xué)通過重新審視藝術(shù)品的美學(xué)價值,藝術(shù)品所象征、連接和推動的人際關(guān)系的重要性,使藝術(shù)對象在這一理論框架中不再僅僅是視覺或?qū)徝赖姆枺侨穗H互動和文化活動的催化劑,創(chuàng)作者與大眾通過藝術(shù)作品構(gòu)建出一個多維度的交流空間[3]。

藝術(shù)的角色從單純的表達(dá)轉(zhuǎn)向了社會關(guān)系的生成與建構(gòu),它的含義從確定到不確定,從主動變?yōu)楸粍印K囆g(shù)作品成為一種開放性的社會中介,激發(fā)大眾之間的互動,推動新的社會聯(lián)系,而不僅僅是對理想社會的描繪或批判。藝術(shù)不再局限于傳遞某種確切的信息,而是實實在在地建構(gòu)出能夠促進(jìn)人際關(guān)系和互動的具體空間,這一空間是動態(tài)的、開放的,允許多重意義和關(guān)系的交織與生成。通過這種方式,關(guān)系美學(xué)賦予藝術(shù)品新的社會功能,使其成為社會關(guān)系的活躍構(gòu)成部分。

那么,大眾“打卡拍照”與商業(yè)藝術(shù)裝置現(xiàn)實-虛擬雙維度的交互行為可以被看作關(guān)系藝術(shù)作品嗎?這些藝術(shù)具體是屬于誰的藝術(shù)?

首先,商業(yè)藝術(shù)裝置屬于當(dāng)代藝術(shù)實踐的范疇內(nèi)。其次,從尼古拉斯·伯瑞奧德的關(guān)系美學(xué)理論來看,商業(yè)藝術(shù)裝置的創(chuàng)作者與打卡拍照的觀眾之間的共創(chuàng)關(guān)系體現(xiàn)了藝術(shù)作為社會溝通平臺的特質(zhì)。在這種關(guān)系中,創(chuàng)作者提供了一個互動的框架,而觀眾通過拍照、分享等行為進(jìn)行二次創(chuàng)作,圍繞著作品本身打開了特定的文化社群。觀眾不再是被動的接受者,而是通過另一立場豐富了作品的社會性意義。即便在商業(yè)環(huán)境中,這種互動仍然具有創(chuàng)造性價值,觀眾的參與是現(xiàn)代藝術(shù)實踐模式的一種重要方式,使藝術(shù)作品成為社會互動的一部分。最后,可以得出結(jié)論:這是一件屬于藝術(shù)家和“打卡拍照”的大眾所共同創(chuàng)作的關(guān)系藝術(shù)作品。

商業(yè)藝術(shù)裝置的創(chuàng)作者與“打卡拍照”的觀眾之間的共創(chuàng)關(guān)系可以被理解為一種文化生產(chǎn)和社會互動的交叉動態(tài)過程。這一過程不僅涉及文化的生產(chǎn)和再生產(chǎn),還涉及藝術(shù)作為社會關(guān)系媒介的角色。商業(yè)藝術(shù)裝置在創(chuàng)作者的設(shè)計下,成為一個文化生產(chǎn)的起點。觀眾通過“打卡拍照”等互動行為,參與了藝術(shù)的再生產(chǎn)過程,這種再生產(chǎn)不僅是在視覺和美學(xué)層面上賦予藝術(shù)新意義,更是在社會關(guān)系層面上重新建構(gòu)了藝術(shù)的網(wǎng)絡(luò)。藝術(shù)作品不再是獨立的對象,而是社會關(guān)系的構(gòu)建者,成為集體文化記憶的一部分。

三、案例研究:中山利和廣場“巨型玫瑰花束”

(一)概述

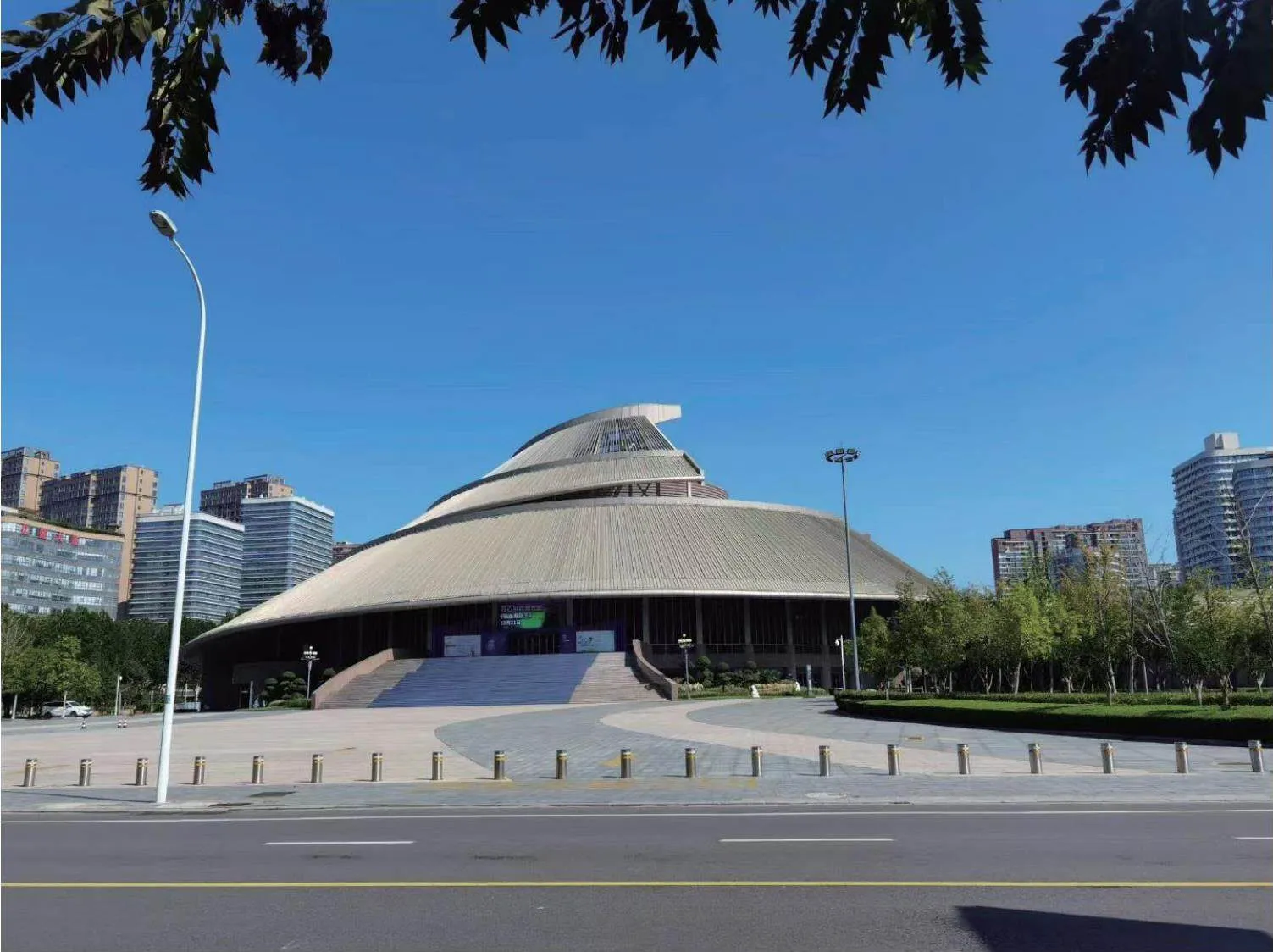

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和全球文化日漸同質(zhì)化的影響,廣東中山作為一個具有經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢的城市,自然而然地順應(yīng)并推動了這一趨勢。該市的商業(yè)化藝術(shù)裝置不僅數(shù)量多、受眾廣,而且在地域上的分布也十分廣泛。利和廣場位于中山市CBD的核心區(qū)域路段,以“珠江西岸最高地標(biāo)”著稱,是中山市人流最大、商業(yè)活動最多的購物中心之一。本文提到的“巨型玫瑰花束”位于利和廣場幾座購物大樓的十字路口,仿造節(jié)日售賣的玫瑰花束一般,粉色外包裝內(nèi)有上百朵鮮紅色玫瑰花,被放大至2.6米寬、2.6米高、5米長,躺在人來人往的地面上,它體積大、色彩飽和度高,形狀夸張的特征具有強(qiáng)烈的視覺沖擊力,毫不費力地闖入路人的視野中,不可避免地會看上兩眼(見圖1)。

(二)外觀

先看“巨型玫瑰花束”的擺放方式,與美術(shù)館里的常規(guī)懸掛的作品不同,它學(xué)習(xí)了波普藝術(shù)之后的視覺觀念,呈現(xiàn)出越來越大、越來越搶眼的設(shè)計,被那樣“刻意”又“隨意”地擺放在人流量最大的地上。事實上,它的沖擊性甚至是視覺侵犯是有效的美學(xué)價值體現(xiàn):大型裝置藝術(shù)以其強(qiáng)大的視覺吸引力介入喧鬧的城市,成功地達(dá)到了在公共空間中令人一目了然的目的;再看它的具體內(nèi)容,玫瑰花并非自然界中的狀態(tài)而是被精心包裝成出售的樣子,這是受到強(qiáng)烈的消費主義影響下的產(chǎn)物。讓·鮑德里亞(Jean Baudrillard)在《物體系》和《消費社會》中強(qiáng)調(diào)了商品的符號價值是大于物質(zhì)價值的,如今消費主義盛行,人與物質(zhì)之間的關(guān)系愈加緊密,極具象征性、符號化的包裝花束外觀,使人們下意識地產(chǎn)生“儀式感”—“浪漫”—“幸福”等一系列情感投射,大眾能夠直觀地感受到它表達(dá)的信息和價值。這也順帶引出了為什么它的受眾多于傳統(tǒng)的精英藝術(shù),能夠在不同階層中廣泛傳播。

(三)“打卡拍照”

“巨型玫瑰花束”的流行性同時體現(xiàn)在現(xiàn)實中與網(wǎng)絡(luò)上。人們自發(fā)地在它前面打卡留念,大量的照片被發(fā)布到社交媒體上,人圍繞著它,它散布在網(wǎng)絡(luò)中。莫里斯·梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)認(rèn)為身體是人類感知世界的媒介和樞紐,“拍照打卡”的行為模式就是以人的物質(zhì)肉體抵達(dá)某個特定的地方以視頻、照片或文字的形式記錄下來,隨后將其發(fā)布至社交媒體上。這一系列的行為就是物質(zhì)肉體的空間移動與個體的精神體驗相結(jié)合所形成的獨特感知 。媒體時代下出現(xiàn)的參與式文化為這種感知體驗提供了一個為人帶來身份認(rèn)同感的途徑,打卡拍照并分享到社交平臺的行為體現(xiàn)了參與者在獨特的設(shè)計或符號意義中將自己與特定的文化圈層聯(lián)系起來,表現(xiàn)出一種集體身份認(rèn)同。

(四)反思

根據(jù)以上可知,我們要討論的不是“巨型玫瑰花束”這一件裝置藝術(shù)作品本身,而是以它為圓心產(chǎn)生的審美實踐活動,在具體的社會語境下產(chǎn)生的社會現(xiàn)象,以及創(chuàng)作者—消費者—社會—藝術(shù)品之間的關(guān)系。我們是否可以將商業(yè)化藝術(shù)裝置的流行看作一場社會現(xiàn)象級的行為表演?它是否揭露了消費主義的弊端?又或是參與式文化給社會帶來的全新挑戰(zhàn)?作為下層藝術(shù)的一種,它是否能夠在商業(yè)化的語境中發(fā)揮其應(yīng)有的社會批判功能,還是在利益的驅(qū)動下變得膚淺?它是否在瓦解貴族藝術(shù)中心論?這些裝置藝術(shù)作品是否能夠真正觸及大眾的文化認(rèn)同或?qū)徝荔w驗?這些商業(yè)化藝術(shù)裝置如何在大眾與藝術(shù)家之間架起溝通的橋梁?尤其是面向不同社會階層的受眾時,這種橋梁是否會因為審美差異而加深彼此的隔閡?

四、結(jié)束語

通過對商業(yè)藝術(shù)裝置、創(chuàng)作者與大眾之間審美差異的探討,本文揭示了大眾與藝術(shù)家的審美沖突的本質(zhì)是傳統(tǒng)藝術(shù)和流行藝術(shù)的沖突。商業(yè)裝置的美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)未必是達(dá)標(biāo)的,但是我們不能完全以傳統(tǒng)美學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)去看待它。傳統(tǒng)藝術(shù)以其經(jīng)典性、深度和歷史文化內(nèi)涵為標(biāo)志,往往要求觀者具備一定的文化背景和審美經(jīng)驗。而流行藝術(shù)尤其在商業(yè)化裝置中則注重即時性、互動性和視覺沖擊力,吸引的是廣泛的大眾群體。本文認(rèn)為,商業(yè)藝術(shù)裝置的出現(xiàn)與流行是大眾對美的初步探索,是審美意識廣泛地滲透至更多社會階層的表現(xiàn),而藝術(shù)審美活動向下滲透,既是對這種差異的回應(yīng),更是社會文化的進(jìn)步表現(xiàn),標(biāo)志著藝術(shù)逐漸從精英領(lǐng)域向大眾領(lǐng)域下沉,成為更多人日常生活的一部分。

商業(yè)化藝術(shù)裝置的流行,使得“打卡拍照”成為一種文化現(xiàn)象,這不僅提供了一種新興的審美活動方式,也引發(fā)了關(guān)于社會身份認(rèn)同和集體意識的思考。通過這種方式,公眾參與到藝術(shù)的互動中,并通過“打卡拍照”來表達(dá)對文化、藝術(shù)符號的認(rèn)同與歸屬。如今,藝術(shù)品從美術(shù)館走向商場,藝術(shù)與生活的關(guān)系已從過去的對立走向了兩者的融合與統(tǒng)一。作為當(dāng)代社會中新的文化實踐,為藝術(shù)人類學(xué)學(xué)者提供了更廣闊的研究視野,特別是在研究下層藝術(shù)及其社會意義時,商業(yè)藝術(shù)裝置所引發(fā)的現(xiàn)象值得進(jìn)一步探討和分析。

參考文獻(xiàn):

[1]栗憲庭.重要的不是藝術(shù)[M].南京:江蘇美術(shù)出版社,2000.

[2]方李莉,李修建.藝術(shù)人類學(xué)[M].北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2013.

[3][法]尼古拉斯·伯瑞奧德.關(guān)系美學(xué)[M].黃建宏,譯.北京:金城出版社,2013.

作者簡介:劉子瑜(1999-),女,廣東中山人,碩士研究生,從事藝術(shù)人類學(xué)研究。