稻農視角下稻蟹綜合種養技術的采納意愿與行為研究

摘要 稻蟹綜合種養技術作為吉林省主推技術之一,是綠色農業技術的成功典范,在緩解消費者與生產者矛盾,提高水稻品質,增加稻農收入等方面取得了一定的成效。以吉林省公主嶺市南崴子街道作為研究區域,以當地稻農作為調研對象,借助二元Logistic回歸模型分析稻蟹綜合種養技術稻農采納意愿和行為及其影響因素。根據結論制定推廣干預策略,為類似技術的推廣提供可參考的實證研究案例,以期提高創新技術推廣的轉化率,提高農業研究子系統、農業推廣子系統對農業生產子系統的服務效率和效果,更好地助力農業產業興旺。

關鍵詞 稻農;稻蟹綜合種養技術;采納意愿與行為;影響因素

中圖分類號 F326.3 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2024)21-0249-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.21.052

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Study on Rice Farmers’ Adoption Willingness and Behavior to Rice-Crab Integrated Planting & Rearing Technology—Taking Nanwaizi Street in Gongzhuling City as an Example

GUI Fu-ming1, WANG Miao2, TANG Yue3 et al

(1.Dazhou Vocational Technical College, Dazhou, Sichuan 513001;2.Tongliao Agriculture and Animal Husbandry Development Center, Tongliao, Inner Mongolia 028000;3.Jilin Agricultural University,Changchun, Jilin 130118)

Abstract Integrated rice-crab farming technology, promoted as one of the key technologies in Jilin Province, has emerged as a successful exemplar of green agricultural practices. It has yielded significant outcomes in mitigating consumer-producer conflicts, enhancing rice quality, and augmenting farmers’ income. This study focuses on Nanweizi Street, Gongzhuling City, Jilin Province as the research area and local rice farmers as the research subjects. Employing a binary logistic regression model, it examines the adoption willingness and behavior of rice farmers towards integrated rice-crab farming technology along with its influencing factors. Drawing upon the derived conclusions from this analysis, promotional intervention strategies will be devised to furnish empirical research cases for similar technology promotion endeavors. The objective is to enhance the conversion rate of innovative technology promotion while bolstering service efficiency and effectiveness within agricultural research subsystems and agricultural extension subsystems to foster better development within the agricultural industry.

Key words Rice farmers;Comprehensive planting and breeding technology for rice and crab;Adoption willingness and behavior;Influencing factors

作者簡介 桂福明(1996—),男,四川達州人,碩士研究生,研究方向:現代農業創新與推廣。*通信作者,教授,博士,碩士生導師,從事現代農業創新與推廣研究。

收稿日期 2023-08-17;修回日期 2023-12-18

隨著人民生活水平的提高以及消費的升級,人民群眾對綠色、健康、安全、高質量農產品的需求與日俱增,但生產者卻面臨著產能過剩、銷售不暢、價格低迷、農產品存在質量與安全等問題,為此未來中國必須走質量興農之路,通過綠色化、優質化、特色化、品牌化的基本路徑,推進農業由增產導向向提質導向轉變[1]。稻蟹綜合種養模式作為典型的生態循環農業模式,是一種典型的現代化綠色農業模式,但稻農的采納意愿與行為對農業技術的推廣與應用具有重要影響,這已成為學術界的共識。

近年來,國內外學者對于稻農采納技術意愿與行為方面的研究不在少數。孔祥智等認為教育水平對農村發展有顯著的正向作用[2-3],曹建民等[4]對農戶技術培訓參與度和新技術采納意愿進行定量分析,結果表明技術培訓是影響稻農技術采納意愿的重要因素。陳雪婷等[5]探討了由認知差異帶來的農戶采納生態種養模式的行為差異,認為經濟效應是稻農采納行為發生和提高采納強度的根本驅動力。楊欣等[6]通過二元Logistic回歸模型分析表明,在經濟因素中,務農數量和可耕作土地面積對稻農采用低碳農業技術的行為有很大的正面影響。王泓宇等[7]通過 Logistic模型與ISM模型結合,分析影響稻農稻蝦種養模式采納意愿與行為悖離的因素,結果表明,在稻農個人特征中,年齡、健康狀況對悖離具有顯著正向影響,文化程度對悖離有負向影響。

綜上所述,雖然目前有很多關于稻農對技術采納意愿和行為的研究,但是從稻蟹綜合種養技術來看,多數學者集中于從政府、農業推廣部門以及經濟學的角度來進行生產技術方面的研究,而對稻農視角的稻農想法、態度以及行為方面的研究比較匱乏。因此,筆者在前人研究的基礎上,選取吉林省公主嶺市南崴子街道作為調研地,獲取有效問卷383份,運用二元Logistic回歸模型進行分析和檢驗,深入研究稻農對稻蟹綜合種養技術的采納意愿、采納行為以及影響因素,明確主要促進因素和限制因素,并根據研究提出有助于該技術推廣的針對性干預策略。

1 研究假說

中國小稻農是以追求短期經濟效益為目標的農業生產者,是否愿意嘗試一種新技術,主要是考慮該技術是否能在短期內滿足經濟效益需求。黃武等[8]認為非農收入的提高對農業創新技術的采納有顯著負向影響,表明隨著非農收入的上升,農戶采納農業創新技術的可能性會下降。因此水稻產量的下降以及水稻收入占家庭總收入的比例下降,則稻農對水稻收入的依賴性也會下降,從事水稻生產將面臨更高的勞動機會成本,農戶會將稀缺的勞動更多配置到非農就業中,以獲取更高的收入,從而降低稻農對農業創新技術采納的可能。

稻農的年齡影響著稻農對新技術的接受能力,年齡越大,從事農業活動的思想相對固化,對于新技術的風險性越存在質疑,接受新技術的能力相對較低,更傾向于傳統農業生產方式。關雅琪等[9]認為農戶年齡越大,越傾向于厭惡風險,對于換種可能帶來的風險會選擇盡量規避,隨著農戶年齡的不斷增長,種植規模不斷縮小,且從事水稻種植年份較長的農戶,經驗會更為豐富,這可能會造成部分農戶中存在經驗主義者。

小稻農種植規模小且無正規的經營方式更易受到信息不對稱、缺乏市場競爭力,而農民專業合作社是由農民自愿聯合、民主管理建立起來為合作社成員謀利益的“抱團取暖”型經濟組織,對于風險的抵抗能力更強,更易于實現信息對稱[10]。同時農民專業合作社更容易受到農業部門、農業行業的關注,合作社向稻農提供創新型農業技術培訓以及市場供求等信息,能夠促進稻農對某項農業技術的認知程度,從而有利于提升科技成果轉化率[11]。朱鵬等[12]認為加入合作社能顯著提高糧農綠色生產技術的采納程度,提升幅度約為27.16%,且對技術密集型綠色生產環節的提升效果尤為明顯。稻農加入農民專業合作社對于稻蟹綜合種養技術更加了解,更容易促進其進行規模化生產。加入農民專業合作社等社會化組織,有一定的制度和行為約束,更容易促使合作社成員按照政策發展方向開展農事活動。

基于上述分析,提出假設H1~H3。

H1:提高稻農的水稻產量以及水稻收入有助于促進稻農對稻蟹綜合種養技術的采納;

H2:稻農年齡與務農年限的增長對稻農采納稻蟹綜合種養技術有負向影響;

H3:農民專業合作社對于促進稻農對稻蟹綜合種養技術的采納有積極的影響作用。

2 研究方法、數據來源及描述性統計

2.1 研究方法

在研究解釋變量(X)對被解釋變量(Y)的影響時,被解釋變量(Y)往往是分類變量,因此分析X與Y的影響關系可以使用Logistic回歸。在該研究中為了能夠深入了解和分析影響稻農采納稻蟹綜合種養技術的核心意愿,調查問卷的被解釋變量設定為“愿意采納”和“不愿意采納”二元變量讓被調查對象進行回答,結果只有“愿意采納”和“不愿意采納”2種,可以使用概率模型進行分析;同時在借鑒張萬蘭等[13]對影響因素農民采納有機水稻技術的相關研究基礎上,該研究對采納意愿與行為的分析最終采用二元Logistic回歸模型進行分析和檢驗,將愿意采納稻蟹綜合種養技術取值為1,不愿意采納取值為0。

農民采納稻蟹綜合種養技術的影響因素為Xi(i=1,2,…,n),自變量的Logistic模型如下:

P(Y=1)=1/[1+EXP(-β0+β1X1+…+βiXi)](1)

而通過事件發生的(Pi)與不發生(1-Pi)的概率及優勢比(OR),就能得到Logistic回歸模式的線性模式:

lnPi/(1-Pi)=β0+β1X1+… +βiXi(2)

式中,Pi為農民采納稻蟹綜合種養技術的概率;Xi為第i個影響因素;βi為第i個影響因素的回歸系數,表示解釋變量對農民采納稻蟹綜合種養技術的影響方向及程度;β0為截距(回歸方程的常數)。

2.2 數據來源

樣本數據的獲取歷經3個階段。一是訪談,首先設計訪談提綱,在實地對已經采納和未采納稻蟹綜合種養技術的稻農分別隨機選取25位進行面對面訪談。二是問卷預調研,根據訪談結果設計預調研問卷,通過水稻專家、螃蟹專家和農業技術推廣專家對此問卷的合理性和嚴謹性進行完善和提升,并隨機邀請當地50位稻農填寫問卷,再剔除不適用的選項,修改了部分名詞,使問卷內容更易于被當地稻農理解,形成了最終的正式問卷。三是正式問卷的發放與收集,共隨機發放410份問卷,最終得到有效問卷383份,問卷有效率為93.4%。

2.3 描述性統計

2.3.1 被解釋變量。

該研究目的是分析什么樣的因素會影響稻農對稻蟹綜合種養技術的意愿和行為,因此根據二元Logistic回歸模型的設定,被解釋變量為稻農愿意采納稻蟹綜合種養技術與不愿意采納稻蟹綜合種養技術2個變量。

2.3.2 關鍵解釋變量。

稻農在選擇某項技術前,會優先考慮該技術是否滿足自身的短期經濟效益,因此,該研究的關鍵解釋變量為稻蟹綜合種養技術的水稻產量和經濟效益問題。根據技術接受模型,該研究從感知有用性設置變量,具體將稻蟹綜合種養技術的認識顯化為該技術是否會提高水稻產量以及通過稻蟹綜合種養技術獲得的水稻收益在家庭收入中的占比。因此該研究分別采用“家庭中水稻的單位面積產量(kg/hm2)”和“水稻收入占家庭總收入的百分比”作為關鍵解釋變量來測量稻農對于稻蟹綜合種養技術的采納意愿與行為。

2.3.3 控制變量。

基于農業技術推廣理論、經濟學邏輯、現實情況以及國內外相關文獻的影響因素分析[6,13],該研究選取受訪者性別、年齡、文化程度、家庭農業勞動力數量、農事活動主要有誰做決定、務農年限、耕地面積、耕地概況、是否聽說過稻蟹綜合種養技術、是否加入農民專業合作社、是否得到過技術人員的幫助共11 個變量作為控制變量。

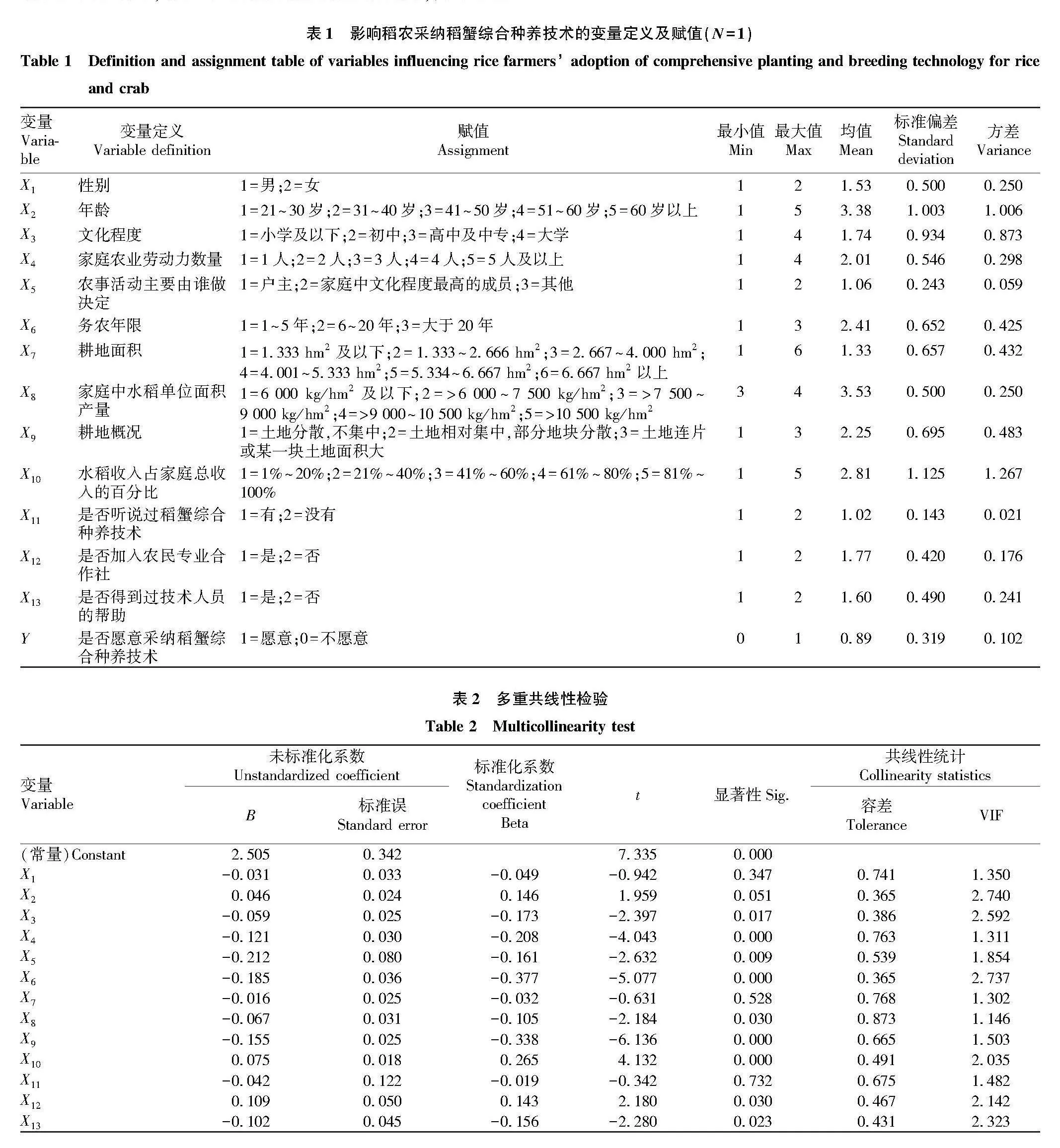

各變量的定義、賦值和描述性統計見表1。

3 計量結果及分析

3.1 信效度檢驗

根據收集的問卷進行信度和效度分析可知問卷的信度是0.732,KMO值為0.706,同時巴特利特檢驗的顯著性值為0,則說明問卷的信度和效度尚可。

3.2 多重共線性檢驗

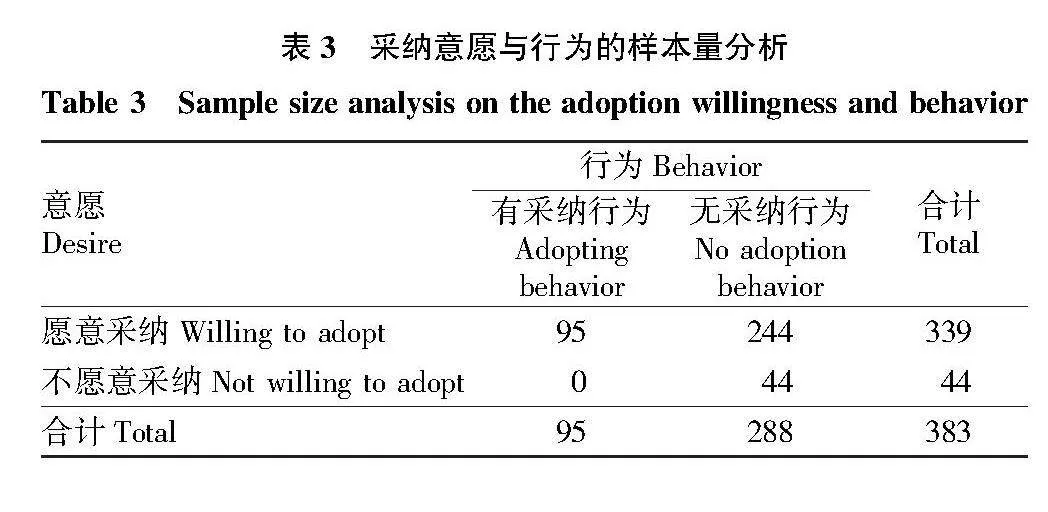

在回歸分析之前,檢驗自變量間是否存在多重共線性問題是很有必要的。由表2可以看出,上述各項變量的容差最小值為0.365,VIF最大值是2.740,均在合理的范圍內,所以,該研究中的自變量之間不存在多重共線性問題,可以直接進行二元回歸分析。

3.3 樣本量分析

通過對獲取的383份有效問卷進行數據分析,有339位稻農有采納意愿,占樣本總量的88.51%,有44位稻農無采納意愿,占樣本總量的11.49%;在有采納意愿的339位稻農中,有95位稻農已經發生采納行為,占樣本總量的24.8%;無采納行為的稻農共288位,占樣本總量的75.2%(表3)。

3.4 二元Logistic回歸分析

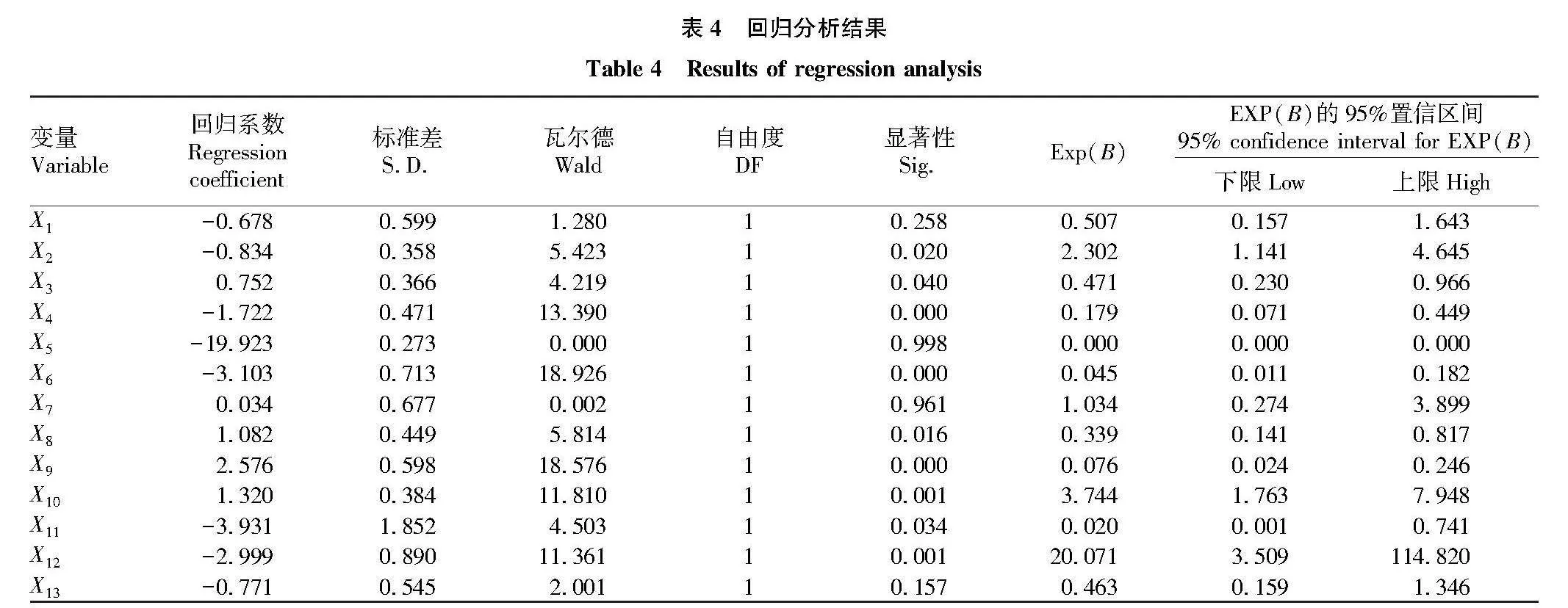

如表4所示,通過SPSS軟件對樣本數據進行二元Logistic回歸分析得出以下結論:

“水稻單位面積產量”(X8)的顯著性值為0.016,回歸系數為正數(B>0),表示“水稻單位面積產量”對稻農采納稻蟹綜合種養技術的意愿

在0.05水平呈顯著正相關關系,說明水稻產量越高,采納意愿越強烈;“水稻收入占家庭總收入的百分比”(X10)的顯著性值為0.001,回歸系數為正數,表示“水稻收入占家庭總收入的百分比”對稻農采納稻蟹綜合種養技術的意愿在0.01的水平呈顯著正相關關系,說明水稻收入占家庭總收入的百分比越高,稻農更愿意采納稻蟹綜合種養技術,可見假設H1成立。

“年齡”(X2)的顯著性值小于0.05,“務農年限”(X6)的顯著性值小于0.01,回歸系數為負數,表示“年齡”“務農年限”對稻農采納稻蟹綜合種養技術的意愿分別在rjEaP2XLz6bE206A3qtmuw==0.05和0.01水平呈顯著負相關關系,說明在該研究的年齡范圍內,年齡越小越有利于稻農對稻蟹綜合種養技術的采納,務農年限越長越不愿意嘗試新技術,對采納稻蟹綜合種養技術的采納意愿越弱,可見假設H2成立。

“是否加入農民專業合作社”(X12)的顯著性值為0.001,對其采納稻蟹綜合種養技術的意愿在0.01的水平下顯著,說明加入農民專業合作社更有利于促進稻農采納稻蟹綜合種養技術,可見假設H3成立。

“文化程度”(X3)的顯著性值小于0.05,“耕地概況”(X9)的顯著性值小于0.01,回歸系數為正數,說明這2個因素對其采納稻蟹綜合種養技術的意愿分別在0.05、0.01水平呈正相關;“家庭農業勞動力數量、是否聽說過稻蟹綜合種養技術”回歸系數為負數,說明這2個因素對其采納稻蟹綜合種養技術的意愿呈負相關。

“性別”(X1)、“農事活動主要由誰做決定”(X5)、“耕地面積”(X7)、“是否得到過技術人員幫助”(X13)的顯著性值大于0.10,未通過顯著性檢驗,說明這4個因素對稻農是否采納稻蟹綜合種養技術的意愿沒有太大影響。

4 結論與建議

4.1 結論

(1)受個體特征、經濟特征、環境特征等因素影響,有采納意愿的目標對象在沒有針對性地推廣干預時,難以產生采納行為。在調研對象中有339位稻農愿意采納稻蟹綜合種養技術,占樣本總量的88.51%,但在有采納意愿的稻農中,僅有95位稻農發生采納行為,占樣本總量24.8%,表明大量稻農有稻蟹綜合種養技術的采納意愿,但并沒有轉化為采納行為,說明意愿與行為存在背離。

(2)稻農采納稻蟹綜合種養技術意愿與行為的影響因素中,文化程度、耕地概況、是否加入農民專業合作社、是否聽說過稻蟹綜合種養技術對采納意愿與行為具有促進作用,年齡、務農年限、家庭農業勞動力數量對采納意愿與行為存在限制作用。稻農的內部個體特征中,文化程度對于稻農采納稻蟹綜合種養技術具有正向影響,年齡、務農年限、家庭農業勞動力數量對于稻農采納稻蟹綜合種養技術具有負向影響;外部環境特征中,耕地概況、是否加入農民專業合作社、是否聽說過稻蟹綜合種養技術對稻農采納稻蟹綜合種養技術具有正向影響。性別、農事活動主要由誰做決定、耕地面積、是否得到過技術人員幫助對于稻農是否采納稻蟹綜合種養技術無顯著影響。

(3)創新技術的經濟效益目標是促進稻農發生采納意愿與行為的主要內生動力。“水稻單位面積產量”(X8)、“水稻收入占家庭總收入的百分比”(X10)分別在0.05、0.01顯著性水平呈正相關,水稻產量、水稻收入占家庭總收入的百分比決定稻農的農業經濟收益。

4.2 建議

(1)引導實施土地互換,實現土地連片經營。國土資源部門、農業農村部門、鄉(鎮、街道)政府、村委會等單位應多方面針對土地轉讓互換后產生的規模化經營效益進行宣傳和講解;鄉政府應建立相應的工作指導機制,以村委會作為具體實施者,及時掌握和解決本村集體經濟組織內農村土地經營權互換時產生的新情況和新問題;村委會作為農村土地的發包方,應牽頭制定規范的互換合同,保障互換雙方的利益。

(2)加強品牌建設,擴大“稻蟹共生”優質稻米的市場宣傳,構建消費者需求拉動的產業發展模式,提高稻農采納該技術的內生動力。利用黑土地這一最珍貴的土壤資源和生態種養過程進行宣傳,將稻蟹生態大米與當地文化結合,在外包裝的設計上突出文化內涵,運用新媒體進行宣傳;支持、贊助國內外農業博覽會、食品博覽會等,多方位展示稻蟹生態大米;邀請知名人士代言,提高稻蟹生態大米的影響力。政府部門為當地合作社或種植大戶做品質擔保,將稻蟹生態大米向大企業、大超市引薦,合作社或種植大戶收集周邊小稻農的稻蟹大米共同銷售,實現區域產業化發展,實現鄰里共同增收。

(3)加強水稻種植和螃蟹養殖技術專家之間的合作,全面提高稻農對稻蟹綜合種養技術的認知水平、采納意愿與行為。農業院校、科研院所在現有的螃蟹技術團隊基礎上指派水稻種植研究團隊進駐科技小院,建立“水稻-螃蟹一體化”技術團隊。通過駐扎在實地的科技小院技術專家、研究生或開通專家熱線,對有需求的稻農進行技術指導,培養一批現代化、生態化稻農,使稻農逐步成為理論與實踐相結合的新型職業農民。

(4)加強對合作社和種植大戶等關鍵目標對象的技能培訓,提高目標對象的采納意愿和采納行為正向影響,促進創新技術成果的推廣。根據“S”型創新擴散理論,農業技術傳播具有滯后性,因此政府和技術專家應當加強對合作社與種植大戶骨干力量的培訓,與骨干力量建立密切聯系,及時進行新技術的宣傳與示范推廣。針對文化程度低但有強烈學習意愿的稻農,教育部門與農業部門可聯合開展農業專項教育計劃,實施“學歷證書+職業技能證書”,進一步增強稻農技術骨干的成就感和社會責任感。高等院校、科研院所要與合作社和種植大戶建立合作關系,將科研站、推廣站建立在實地,合作社和種植大戶為高等院校、科研院所提供科研所需場地,高等院校、科研院所為合作社和種植大戶提供技術保障和教育培訓,實現校地合作,雙方互惠互利。

參考文獻

[1] 劉剛,張泠然,殷建瓴.價值主張、價值創造、價值共享與農業產業生態系統的動態演進:基于德青源的案例研究[J].中國農村經濟,2020(7):24-39.

[2] 孔祥智,方松海,龐曉鵬,等.西部地區農戶稟賦對農業技術采納的影響分析[J].經濟研究,2004,39(12):85-95,122.

[3] 方松海,孔祥智.農戶稟賦對保護地生產技術采納的影響分析:以陜西、四川和寧夏為例[J].農業技術經濟,2005(3):35-42.

[4] 曹建民,胡瑞法,黃季焜.技術推廣與農民對新技術的修正采用:農民參與技術培訓和采用新技術的意愿及其影響因素分析[J].中國軟科學,2005(6):60-66.

[5] 陳雪婷,黃煒虹,齊振宏,等.生態種養模式認知、采納強度與收入效應:以長江中下游地區稻蝦共作模式為例[J].中國農村經濟,2020(10):71-90.

[6] 楊欣,董玥.農戶低碳農業技術采納行為的影響因素研究:基于潛江市、監利縣的實證分析[J].國土資源科技管理,2019,36(3):118-128.

[7] 王泓宇,王澳雪,張煊悅,等.農戶稻蝦種養模式采納意愿與行為悖離影響因素分析:以江蘇省為例[J].安徽農業科學,2022,50(1):234-239.

[8] 黃武,趙桐慶,佟大建.多技術視角下農戶環境友好型農業技術采納[J].江蘇農業科學,2018,46(14):329-333.

[9] 關雅琪,申紅芳.長江中下游稻區農戶用種行為研究[J].中國稻米,2022,28(3):75-79.

[10] 蔡榮,汪紫鈺,錢龍,等.加入合作社促進了家庭農場選擇環境友好型生產方式嗎?——以化肥、農藥減量施用為例[J].中國農村觀察,2019(1):51-65.

[11] 萬凌霄,蔡海龍.合作社參與對農戶測土配方施肥技術采納影響研究:基于標準化生產視角[J].農業技術經濟,2021(3):63-77.

[12] 朱鵬,鄭軍,張明月,等.加入合作社對糧農綠色生產技術采納行為的影響效應與驅動機制研究[J].干旱區資源與環境,2022,36(10):67-75.

[13] 張萬蘭,盧敏.農民采納有機水稻生產技術的影響因素[J].貴州農業科學,2018,46(9):146-150.