從安順屯堡文化看民族互嵌

在王朝國家主導、自由成長與理性意識的多元建構中,民族之間逐漸形成了空間、文化、經濟與社會的互嵌關系。從安順屯堡文化出發,關注歷史上各民族間的交往交流交融,積極汲取歷史經驗,對于促進國家繁榮,增強民族凝聚力,具有積極的現實意義。

明代初期,實行衛所制很短時間,全國各地就設立了許多衛所屯堡式的營寨,安順屯堡由此而產生。安順地區是一個典型的多民族區域,600多年的屯堡文化是各民族相互作用的結果,從安順屯堡文化看多民族互嵌格局,可以發現不同民族的優秀文化,并從中探尋鑄牢中華民族共同體意識的歷史經驗。

空間互嵌:移民與民族結構變動

朱明政權建立之初,元朝末代統治者順帝已遁往漠北。然元梁王把匝剌瓦爾密自恃西南云南邊疆地勢險遠,族群復雜,盤踞云南而與北方元朝殘余勢力互為犄角,對新生的朱明王朝構成了嚴重威脅。朱元璋對元梁王多次招安無果后,決定發動統一北方戰爭的同時加大對云南的經略。貧苦出身的朱元璋深知底層農民生活的疾苦,考慮貴州境內土司眾多,為避免出現軍民間的糾紛,同時保障軍隊糧餉,朱元璋下令于黔境“度要地”密置衛所,在衛所附近的空地立屯堡,一邊備戰一邊耕種。貴州與外界的聯系多了起來,戰略地位也得以重視,其固有格局被逐漸打破。

調北征南及調北填南政策的實施改變了貴州當時的人口和社會格局。安順屬于典型的喀斯特地貌區,地廣人稀,山多地少,土地貧瘠,土酋自治,生產力低下是當時貴州的真實寫照,苗族、布依族、仡佬族、回族、彝族等眾多少數民族世世代代扎根于此。明革元制,明軍抵達黔郡,皆立衛所,在這種情形下,黔中腹地便成了明廷經營貴州的重要地區。除了增設的守御千戶所外,僅普定、安莊、平壩三衛270百戶所屯軍就達2萬余人,占當時明廷在貴州駐軍的十分之一。同時在調北征南及調北填南的“移民就寬鄉”的影響下,大量來自安徽、江南地區的漢人進入貴州,改變了以往貴州“夷多漢少”的局面。衛所屯田制度的推廣以及大量漢族移民先后入黔,客觀上推動了各民族間的相互接觸,同時使得明王朝在西南邊疆的直接管理得到進一步鞏固與加深,貴州與“中央”聯系逐漸緊密。

文化互嵌:互動與變遷

屯堡移民與當地少數民族群眾生活在共同的地理空間中的一切來往,猶如兩種化學物品在一試驗器具中碰撞,來往中既有目的性地選擇了保守,也稍作出一些改變。通過對當地各民族間語言、建筑、服飾等方面的研究,可發現各民族在文化間的互動與變遷,各民族間的深入、友好來往對當地的和平和發展有著重要作用。

語言文化的相互影響。語言既是一個民族的文化載體,也是人與人之間溝通的橋梁。安順的衛所及屯堡直接鑲嵌于各少數民族區域之內,居住于屯堡內的“屯堡人”不可避免地會與周邊各民族在語言上發生互動、學習。某些屯堡商人為了到民族地區經商而有意去了解并學習少數民族語言,而在漢民族“光榮”的身份與先進的技術影響下,眾多少數民族對漢族的身份產生向往,從而在交往交流中逐漸掌握漢族語言,甚至有人摒棄少數民族的身份而“化身”為“漢族”。同時,語言文化的相互影響還可以從一些唱詞中發現,如一則長期流傳于屯堡人中的祭父文寫道:“不能再見父容面,椎牛祭墓徒枉然。”“椎牛”一詞原是苗族、布依族、仡佬族人在祭父時殺牛砍戛的習俗,隨著這些民族與屯堡人的互動,一些名詞也被用于屯堡人的宗教活動祝辭或祭文中;少數民族的山歌和酒歌中,也會吸收漢族儒家的辭章,使其民族文化的內涵更加豐富。此外,少數民族與漢族的語言要素也相互融合。

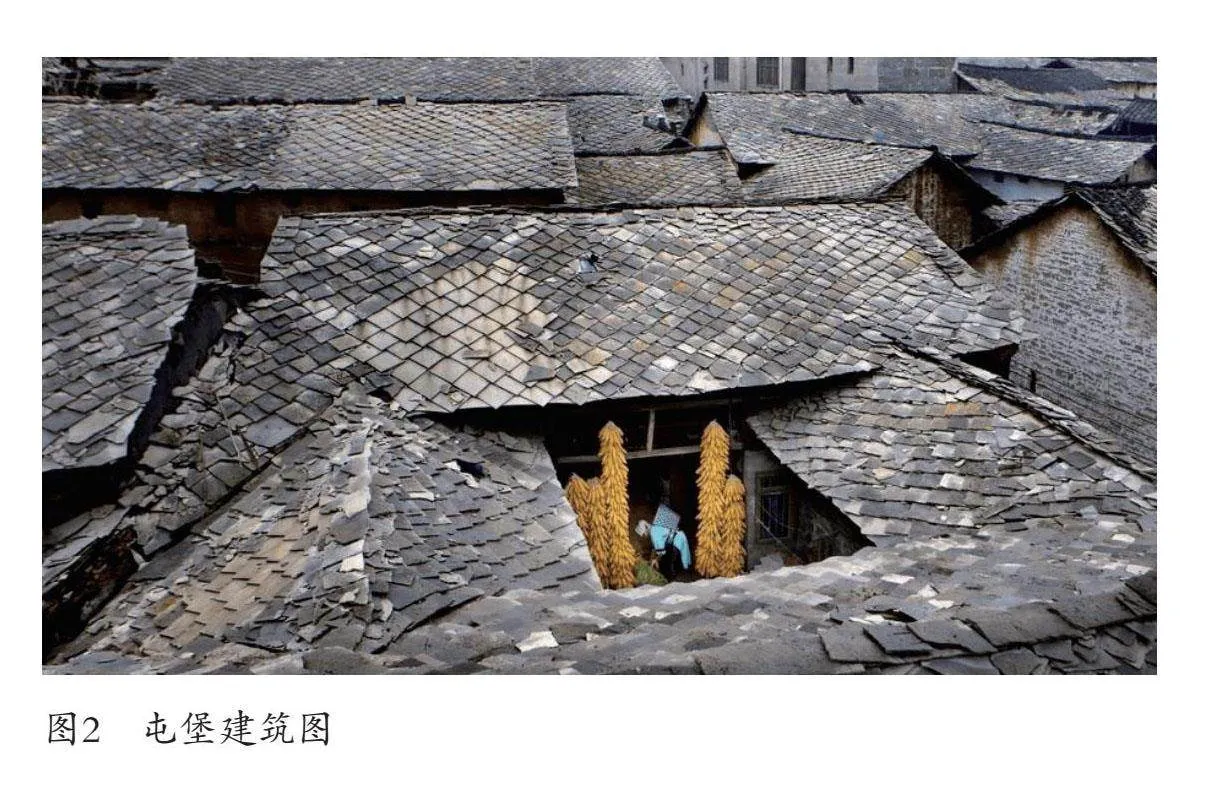

建筑文化的相互借鑒。當時,安順地區布依族的房屋都是干欄式的瓦屋或石屋,偶爾也會有茅屋,但都是個別;苗族民居有茅草、石頭砌成的房屋;有彝族上墻式的草房,也有仡佬族的草房。屯堡民居一般為三合院或四合院,有正屋、堂屋之分,堂屋中設有神龕。院子的兩邊都是上下兩層的房子,下面是豬舍和廁所,上面是住家和倉庫。左邊的房間,比右邊的房間要高一些,這與漢人講究風水有關。民居是一種典型的石木結構,它的內部結構是穿斗式,外部的石墻起保護作用,覆蓋屋頂的是一塊塊比較規則的方形或者是天然的形狀石板。屯堡民居十分注重房屋的裝飾,追求精巧,在柱子、前院的窗子等重要部位,以及顯眼的部件上,都有雕刻。

屯堡地區的建筑是屯堡人心靈寄托的體現,它保留了屯堡族群母源地建筑文化的風格,又因地制宜地與黔中喀斯特自然環境相融合。歷史上,屯堡人曾與周邊少數民族發生過多次摩擦與激烈沖突,民族間的對抗及民族心理的隔閡使得屯堡地區的建筑的防御性功能更加凸顯。以云鷲山下的本寨為例,寨子保留著江淮地區的建筑風格,白墻黑瓦,三合院或四合院隨處可見,寨內巷道相連,墻壁上或隱蔽處留有內寬外窄的暗槍眼及箭孔,房屋拐角處皆是砌成半圓形以使敵人無遁形之地,寨內又建有多處瞭望臺及碉堡,遠遠看去整個村寨凝聚成牢牢“一團”,其群體性特征異常明顯。少數民族與屯堡人與周邊的漢族在長久的交往交流中,在建筑文化上相互借鑒,在繼承中又有創新,既豐富了自身民族文化內涵,又滿足了自身的需要。

服飾文化的變遷。民族服裝是一個民族用以表達民族情感的重要依托。苗族人民的服飾多彩多樣,其獨特的服飾風格使得其在眾多的民族服裝中總能給人留下深刻印象。安順苗族服飾樣式可達三十多種,在頭飾、銀飾、服飾、裙飾及花紋圖案等部分都有繁多的分類。布依族人喜歡穿青色、藍色、白色的衣服。仡佬族善紡織,明清時期著通裙,隨著時間的流逝,絕大多數人的著裝已與其他民族無異。屯堡人女裝古樸,仍保持著明代的式樣。婦女腰系絲頭腰絲,喜穿長褲和長筒尖頭鞋,不纏足,不綁腿。少女留長發梳長辮,幾縷細發留于太陽穴邊,額頭的頭發修剪到眉毛位置,稱“三把頭”或“鳳陽頭”。男子頭綰青布帕,或戴氈窩帽,穿長衫、布鞋或草鞋。同處于一片區域內,在漫長的歷史長河中,各個民族的服裝都有了較大的改變。當地少數民族從屯堡人服裝的顏色、風格等方面進行了大量地吸收與借鑒,其中一些民族的服裝與屯堡人的服裝有高度的相似性。在色彩、紋樣和服裝紋樣上,屯堡人也借鑒了其他民族的服裝。長久以來,安順屯堡地區的屯堡人與周邊各少數民族及其他漢人緊緊聯系在一起,在服飾文化方面相互欣賞,相互借鑒,不斷用他族服裝特色來豐富自身服裝文化,同時也展現出各民族間的友好與包容。

經濟互嵌:農耕與生計

經濟交往為民族互嵌提供了內生動力,也為民族互嵌奠定了基礎。建省之前,貴州地廣人稀,荒山遍地,人們不善精耕細作。盡管在“壩子”中也很早就種植稻谷,但耕作方法也是非常粗糙的。即使人們很早便養牛,但并不用于耕作,而是將之視為財富的象征,或專為祭祀之用。生活環境的封閉,人口的不足,觀念的落后等諸多因素限制了當地的生產力,其社會發展可見一斑。朱元璋建立明朝后,著力于安定社會和組織生產,在貴州地區與之相關的措施則是實行了衛所屯田制度。

這一時期,貴州經濟發展出現了巨大的轉型期,同時也為其經濟發展帶來了巨大的影響。一是貴州大規模開墾耕地,極大地提高了社會生產力,奠定了良好的農業發展基礎。二是當地的農業生產方式發生了變化。屯堡人與各少數民族雜處,他們先進的耕作方法給屯地附近的各族人民以很好的示范,并得以迅速推廣,現在的安順市鮑家屯,仍能看到當年建設的水利工程。三是屯田糧食的大量產出,為衛所軍隊所需的糧食供應提供了保障。四是衛所屯田均在驛道沿線,確保驛道暢通,把省內各區域聯系起來,打破了封閉自守的狀態,為人們的交往交流及商業貿易提供了方便。明清以來,屯堡人與其他少數民族對當地共同開發,生產方式不斷優化,農業、手工業、林業、礦業等得到進一步發展,經濟的互嵌已形成了你中有我,我中有你的局面。

民族互嵌的影響

自明代大規模漢族移民進入黔中以來,便在少數民族地區初步形成了“民族互嵌”的格局。這些外來移民不全是來自同一個地方,他們從江西、湖南、湖北、南京、北京、安徽等地而來,本身就帶有各具特色的民族習慣、語言、技術、信仰等,而當他們進入黔中地區后甚至是以“插花地”的形式生活在各少數民族之間,這個時候,不僅是來自不同地方的漢文化會相互匯聚、碰撞,漢文化與當地的少數民族文化也會在長時間的相處過程中交流、互動,文化交往交流交融,為各民族的深入了解打下了基礎。明代,得益于漢族人口大量遷入貴州,安順地區的勞動力得到了質和量上的補充,農業、手工業、教育領域更是里程碑式的發展。新中國成立以來,國家實行民族平等、民族團結政策,把各民族以前所未有的姿態牢牢聯系在一起。如今漫步在安順民族區域的某些村落中,依然能夠聽到人們提起當年先祖的壯舉,而這些故事大多附會當年的調北征南舊事。

千百年的中國歷史,改朝換代似乎成了一個規律,然而不論歷史怎樣演化,各民族文化依然在中國歷史上爭奇斗艷、綿延不絕。六百年來屯堡文化能夠與周邊各民族文化持續迸發出頑強的生命力,正是因為多民族互嵌格局下,不同民族之間早已離不開彼此,也正是各民族間的相互依托,相互學習,讓自身文化在繼承傳統的過程中又加入新鮮元素,其創造性和包容性讓各民族共同性不斷增加,差異性不斷減少。

我國自古以來就是一個多民族國家,不同民族共同造就了燦爛的中華文化。不同民族之間或民族內部雖有過沖突與摩擦,但那只是短暫的,在歷史的長河中和平是民族交往的主旋律。明清時期漢族移民大量進入貴州,改變了貴州“夷多漢少”的人口格局,也改變了民族的分布,漢族移民帶來的豐富的勞動力及先進的生產技術歷史性地推動了貴州社會的發展。人們在空間上共同生存,在文化上相互借鑒,在經濟上相互依存,在心理上相互認同,不同民族緊緊團結在一起,誰也離不開誰。越是民族的就越是世界的,屯堡文化在各民族的相互作用下形成,如今更是成為中華文化的一張名片。

(作者單位:貴州民族大學民族學與歷史學學院)