西方音樂中的東方想象

摘要:本研究以西方音樂中“東方想象”的復雜性為核心議題,重點探討了“土耳其風格”作為西方視角下典型東方形象的表現方式。通過深入剖析海頓《第100號交響曲》第二樂章中的音樂特征,并結合愛德華·薩義德在《東方學》中關于“東方”的理論框架,本文揭示了西方作曲家在作品中融入東方元素的創作實踐,其本質是對東方形象的重新建構。這一建構過程不僅體現了西方對“他者”文化的觀念性再現,也反映了音樂語言中異域想象的復雜表達及其多重文化內涵。

關鍵詞:交響曲;東方主義;土耳其風格

弗朗茨·約瑟夫·海頓(FranzJosephHaydn,1732—1809)是古典主義時期的奧地利作曲家,他對交響曲的發展做出了卓越的貢獻,被后人尊稱為“交響曲之父”。海頓確立了交響曲作為標準管弦樂隊曲目的重要地位,這一成就不僅源于他創作了大量的交響曲,更在于他作品中顯著的公眾性特征。自1760年起,海頓從最初為雇主創作室內樂作品,逐漸轉向為倫敦的聽眾創作宏大的管弦樂作品。在創作過程中,海頓穩步提升了交響曲的藝術聲譽,最終使這一音樂體裁擺脫了早期形式,發展為兼具表現力與復雜性的成熟形態。

海頓的《第100號交響曲》是他在1794年倫敦之旅期間創作的,屬于“倫敦交響曲”系列中的重要作品。該交響曲的第二樂章融入了土耳其風格元素,通過模仿奧斯曼土耳其軍樂的音響效果,營造了濃郁的異域情調與軍事氛圍。作品中涉及的土耳其形象在東方主義研究中占據重要地位,西方對土耳其音樂的認知往往帶有特定的文化視角。這種認知不僅映射了西方視角下的典型東方特質,還揭示了18世紀歐洲社會對“他者”的矛盾態度——既包含對外來文化的好奇與向往,也暗藏文化上的規訓與主導意識。

一、西方視角下的東方形象

“東方”一詞由來已久,從地域和文化等角度看,它通常指代亞洲或更廣義的東方。然而,“東方”并不僅是對自然存在的客觀描述,它是一種由西方主導的話語體系,旨在通過建構“東方”形象以服務帝國主義的政治經濟目的。這一批判性觀點由美國文學理論家、文化批評家愛德華·薩義德(EdwardWadieSaid,1935—2003)在其著作《東方學》中提出。正如他所說,“學術研究領域……首先,是受制于社會,受制于文化傳統,受制于現實情境,受制于學校、圖書館和政府這類在社會中起著穩定作用的機構的;其次,學術性和想象性寫作從來就不是自由的,而是受其形象、假設和意圖的限制的;最后,擁有學術形態的‘東方學’這樣一門‘科學’所帶來的進展并沒有我們經常設想的那么具有客觀性。”[1]薩義德的研究表明,“東方學”不僅是一種研究“東方”的學術活動,更是一種嵌入特定權力結構的知識生產過程,它深深植根于西方的歷史背景,并且在一定程度上反映了西方對“東方”的建構與再現。

“東方學”不僅對西方的學術界產生了深遠的影響,它還滲透到文學、藝術及其他文化表現形式中。在音樂領域,這樣的東方形象同樣具有明顯的體現。比如,賈科莫·普契尼(GiacomoPuccini,1858—1924)創作的三幕歌劇《圖蘭朵》就是塑造“東方形象”的典型例證。該劇第四幕中耳熟能詳的合唱片段《東邊升起月亮》(Làsuimontidell’Est)借用了中國民歌《茉莉花》的旋律,普契尼對這一旋律進行了情感轉化,賦予其更加凄涼、冷寂的基調,使其與原曲的柔美風格截然不同。在音樂表達上,普契尼融合了帶有東方色彩的旋律與西方傳統和聲,營造出濃厚的異域氛圍,特別是在其詠嘆調中,這些音樂元素尤為突出。通過情感渲染,普契尼豐富了圖蘭朵這一東方角色的層次感,進一步凸顯了她的個性。這一創作不僅體現了普契尼對“東方”的審美構建,也反映了西方對“他者”的幻想與誤解。這種刻畫缺乏對東方文化的深入理解,也反映了西方文化中心主義的視角,即將東方視為自我定義的對照面。通過這種藝術化的構建,普契尼及其他西方作曲家在某種程度上強化了“東方”與“西方”之間的二元對立,掩蓋了東方文化的復雜性與多樣性。

愛德華·薩義德曾指出:“我們沒有必要尋找描述東方的語言與東方本身之間的對應關系,并不是因為這一語言不準確,而是因為它根本就不想做到準確。”[2]因此,在研究與“東方主義”相關的音樂作品時,我們需要警覺這些作品背后所蘊含的權力邏輯和文化投射,避免將西方構建的“東方”形象誤認為對真實東方文化的準確反映。

二、西方視角下的土耳其風格

作為最早帶有“東方”特征的音樂類型之一,土耳其風格在18世紀的歐洲音樂中占據特殊地位。這種風格源于奧斯曼帝國時期的土耳其軍樂,尤其是蘇丹親兵樂隊(Janissarybands)的音樂形式。蘇丹親兵樂隊是奧斯曼帝國軍隊的標志性組成部分,其音樂以鼓、三角鐵、短笛和鈸等打擊樂器為主要特征,強調鮮明的節奏感和豐富的音響效果。如圖1所示,樂隊的編制主要由打擊樂器和銅管樂器構成,其中,大鼓手排列于后排,擔任節奏核心。穿紅衣的樂手演奏類似長號、小號的銅管樂器,以及一些雙簧管類樂器,這些管樂器以嘹亮的音色勾勒出清晰的旋律,成為軍樂團中最具代表性的聲音之一。此外,圖中坐著的樂手似乎演奏著小型打擊樂器,其短促且節奏鮮明的音響效果為整體音樂提供了精致的節奏支撐。當這些樂器在強拍上協同作響時,足以營造強烈的軍事威懾力,同時彰顯奧斯曼帝國的威嚴與榮耀。

這種音樂在17世紀末至18世紀初逐漸傳入歐洲,但西方音樂家對土耳其音樂的采納并非簡單照搬,而是在其基礎上發展出了一種符號化的音樂風格。薩義德曾提到,西方學者和藝術家在研究和描述東方時,通常會忽略當地文化的復雜性,選擇性地提取那些符合其論述或創作需求的片段。這種片面的文化投射使得“東方”逐漸被固化為一個抽象符號,而非一個復雜多樣的文化實體。從這一視角看,西方音樂中的“土耳其風格”更多地是文化權力結構下的想象產物,是一種異域幻想的構建。在18世紀的歐洲,土耳其風格的音樂通常表現為一種2/4拍的進行曲,其節奏模式以重拍突出的二拍子為主,低音部分由反復的八分音符構成(通常強調主音持續音);旋律中帶有裝飾性的倚音(通常是不協和音);和聲則傾向于簡單化,常使用根音位置的主三和弦,偶爾加入升四度音以增加緊張感,同時伴隨頻繁的八度疊置。這些音樂元素并非忠實再現土耳其軍樂的原貌,而是經過西方音樂家的藝術處理,形成一種既符合西方聽眾審美,又能喚起異域聯想的音樂風格。這種風格廣泛運用于進行曲、舞曲以及歌劇場景中,不僅豐富了音樂的戲劇性張力,也成為當時歐洲社會對“東方”想象的藝術化體現。

土耳其風格在西方音樂中的興起與18世紀奧斯曼帝國的影響力密切相關。在這一時期,奧斯曼帝國既是歐洲的重要外交與貿易伙伴,同時也是文化和軍事領域的競爭對手。這種雙重身份使得土耳其風格音樂擁有了豐富的文化解讀空間。一方面,土耳其風格音樂因其鮮明的節奏感和獨特的配器手法,常被用于表現戰斗或戲劇性的場景,其激昂的旋律與強烈的鼓點也在無形中喚起了歐洲社會對歷史沖突的集體記憶。奧斯曼帝國的軍事擴張曾經引發歐洲廣泛的恐懼與不安,而土耳其軍樂中戰斗元素的頻繁出現進一步加深了這種印象。因此,在西方語境中,這種音樂形式往往被視為一種文化上的“挑戰”,象征著異質文明的威脅。

另一方面,土耳其風格音樂在歐洲的傳播也承載了一種理想化的東方想象,成為貴族階層競相追逐的“異國情調”。隨著奧斯曼帝國的逐漸衰落,土耳其音樂元素的意義也發生了轉變。在西方社會,土耳其風格逐漸擺脫了與軍事威脅的直接聯系,更多地成為貴族和音樂家追求新奇的審美選擇。例如,莫扎特的《A大調鋼琴奏鳴曲》(K.331)最后一個樂章便是具有土耳其風格的回旋曲,而他創作的歌劇《后宮誘逃》及貝多芬的戲劇配樂《雅典的廢墟》中的土耳其進行曲等作品,不僅構建了濃郁的異域背景,還迎合了歐洲聽眾的審美需求,呈現了一種經過審美篩選的東方意象。然而,這種“西方化”的土耳其風格不僅削弱了其文化原貌,還在一定程度上強化了西方與東方之間的文化邊界。

因此,在分析具有土耳其風格的音樂作品時,我們應當認識到這一風格并非簡單地再現異域文化,而是西方音樂家在歐洲與奧斯曼帝國特定社會歷史背景下進行的文化建構。這種建構既體現了對“異域”文化的欣賞,也反映了西方在面對外來文化時的主觀投射。在這種復雜的交織中,土耳其風格不僅承載著音樂意義,更是西方文化認知與權力結構的象征。

三、《第100號交響曲》中的土耳其風格

《第100號交響曲》是海頓于1794年為約翰·所羅門策劃的倫敦音樂會創作的,屬于他為贊助人創作的12部“倫敦交響曲”中的第8部。這部作品于1799年出版時被稱為“軍隊交響曲”,這一名稱來源于其中使用了一些常與“土耳其”或“土耳其軍樂隊”相關聯的樂器。然而,海頓最初并未將這部作品命名為“軍隊交響曲”。事實上,這一名稱的靈感源于第二樂章,該樂章最初是他于1786年為那不勒斯國王創作的一首“浪漫曲”。樂章中的土耳其風格音樂段落在當時引起了聽眾的廣泛關注和熱烈討論。

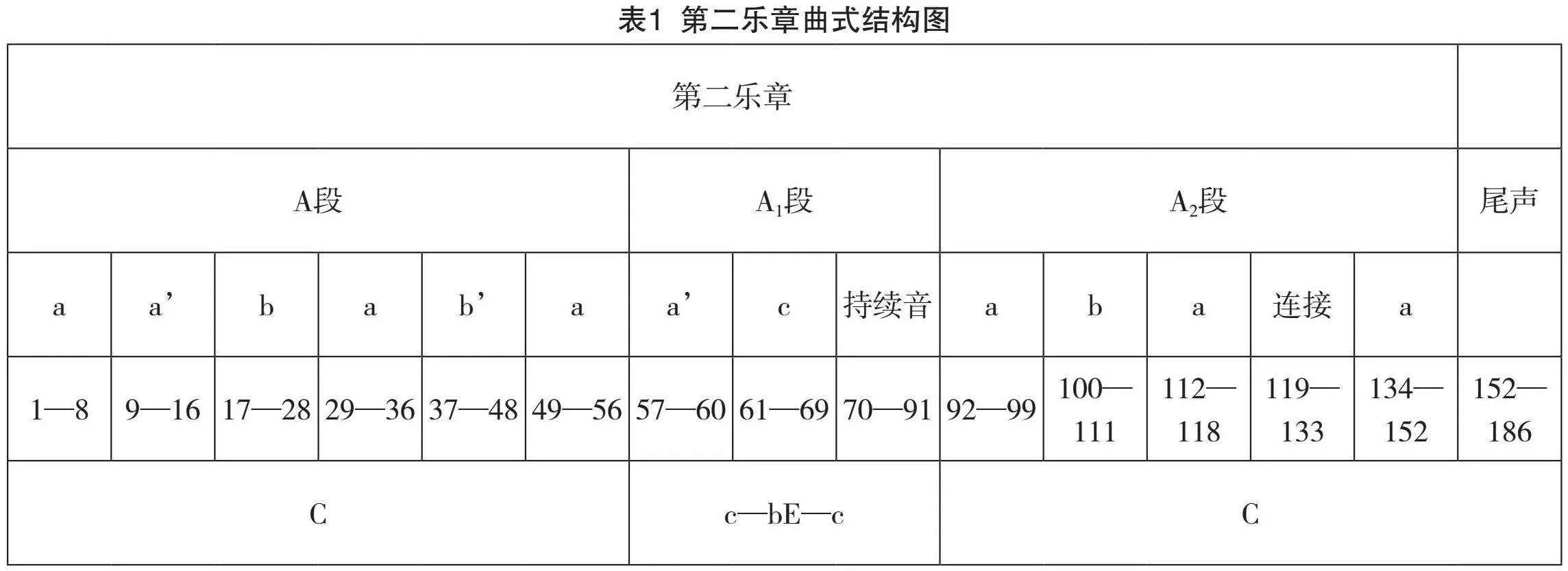

第二樂章采用三段曲式(ABA),速度標記為小快板,主題由長笛以弱力度呈現(如表1所示)。18世紀初,隨著音樂風格的演變,長笛逐漸成為田園風格的重要表現工具。這一時期,木管樂器——尤其是長笛和雙簧管——常被用來模擬自然景象和牧歌氛圍,象征古典音樂中理想化的鄉村生活。在這種田園風格的音樂中,木管樂器的音色被賦予了特定的象征意義。例如,長笛往往被視為牧羊人吹奏蘆笛的聲音,傳遞出寧靜與純樸的意境,而雙簧管則與長笛相互配合,形成和諧的對比,展現出更為豐富的音色層次[1]。為了進一步強化這一田園意象,海頓將主題設定為C大調。作為十二平均律中最直觀的調性,C大調在美學上與“自然”和“和諧”密切相關。因此,海頓選擇這一調性來呈現象征奧地利人民的主題,進一步突出了其柔和與純樸的特質。

長笛與小提琴在C大調中共同演繹了一段柔美且均衡的主題旋律,持續8小節。隨后,這一旋律被移交至雙簧管,木管與弦樂的配合與對比,進一步豐富了音響層次與質感。海頓在此有意營造出一種安靜祥和的聽覺氛圍。通過恢復最初的配器安排,他清晰地標示了b樂句的開端。此部分的調性逐漸轉向G大調,但由于屬調的穩定性,整體主題仍保持平穩的陳述風格。與a’句的配器手法類似,海頓在b’句中將旋律完全交由木管聲部演繹(見譜例1)[2]。

需要注意的是,在A段與A1段的銜接部分,海頓巧妙地運用了a’樂句的前四小節,使即將引入的土耳其音樂與主要主題相連。a’樂句的出現強化了主題的穩定性,海頓利用觀眾對音樂發展的期待,在毫無預兆的情況下引入了土耳其樂器,這一出其不意的轉變也激發了聽眾各種情感反應。海頓通過這種出其不意的手法,顯著增強了樂曲的戲劇性張力,并瞬間將樂曲推向高潮[3]。

與此同時,a’樂句中c小調意外地闖入,隨之而來的是土耳其打擊樂器的強勢介入——定音鼓、鈸、三角鐵和大鼓的猛烈奏響打破了先前的寧靜。然而短短幾小節后,調性轉入c小調的關系大調降E大調,大調明朗的風格使旋律略顯柔和,緩解了小調帶來的緊張感。海頓此時似乎拋棄了奧地利與土耳其對抗的傳統敘事模式,轉而在音樂結構上引入了更加復雜的轉折。在70小節,土耳其樂器伴隨著很強(ff)的力度再次出現。接下來的三小節中,海頓通過每小節重拍上的突強、和聲上屬持續音與主持續音的未解決,以及73至74小節力度從突強到弱的急劇落差,精準地塑造了外部力量造成的焦慮感,而這種焦慮感直到10小節之后出現終止式才得以消解。此外,海頓在音樂語言的運用上與西方傳統中對土耳其音樂的刻板認知相契合。例如,第57小節的不協和小二度裝飾音、單調的和聲進行,以及70至72小節的八度疊置等手法,都巧妙地與西方對異域音樂的既定印象相呼應。在81小節,c樂句的主題旋律以強(f)力度回歸,與第一次出現時的猛烈對比,這次稍弱的音量減輕了土耳其音樂所帶來的威脅感,似乎暗示著一種和解的跡象。

音樂回歸到A2樂段,弦樂以撥弦奏法演奏三和弦,其音響效果讓人聯想到西方民間彈撥樂器吉他或曼陀鈴。由于此類樂器通常伴隨舞蹈或歌唱,海頓在此處的運用便賦予了旋律一種親切且富有韻律感的特質。在第112小節,土耳其樂器的強硬色彩發生了轉變,與牧歌式的音樂主題融為一體,這種融合展現出一種溫暖與和諧的氛圍。從第142小節開始,以下屬調為主導的段落進一步強化了柔和的聽覺效果,同時伴隨著土耳其打擊樂器弱力度的敲擊聲,仿佛象征著奧地利人與土耳其人之間的最終和解[4]。

在尾聲部分,海頓對整個音樂過程進行了概括性的總結。小號吹響了戰斗性的號角音型,降六級和聲暗示著潛在危險的存在。音樂在167小節轉回大調,旋律以弱(p)力度開始,象征著歐洲人牧歌式的寧靜生活。隨后,音樂轉為強奏(f)并加入土耳其樂器,但此時土耳其的形象已不再具有威脅感。在接下來的174小節至樂曲結束的過程中,土耳其樂器在主調背景和主題旋律的推動下持續出現,這一安排進一步深化了兩者的和解。

通過對該樂章的分析,可以看出海頓在創作中有意再現了維也納之戰的歷史情景。同時,他的創作也在無形中受到時代背景的影響,將土耳其音樂視為“他者”,并通過音樂表現出對這種“他者”文化的對抗與同化。然而,海頓所呈現的并非真正意義上的土耳其音樂,而是經過西方視角加工的刻板印象。這種對“他者”的構建,反映了當時歐洲社會對異文化的復雜態度,既有對外來威脅的警覺,也包含了對異域風情的某種幻想與吸引。

四、結束語

海頓的《第100號交響曲》第二樂章所體現的土耳其風格不僅僅是音樂創作中的一種審美追求,更是一種文化與意識形態的反映。通過對土耳其元素的運用,作曲家在特定的歷史背景下參與了“東方”的建構,將異國文化嵌入西方音樂的框架中。這一過程并非簡單的文化模仿,而是對“他者”的審視與轉譯,揭示了西方對東方文化既著迷又誤解的復雜態度。

然而,隨著時代的更迭,這種“想象的東方”逐漸被現代學者重新審視,成為批判性解讀西方文化中心主義的重要窗口。從當時的聽眾對土耳其風格的熱烈反應,到當代對“東方主義”話語權力的深入剖析,音樂已經從單一的藝術表達演變為歷史、文化和社會多層次交織的復雜產物。因此,研究此類音樂,不僅是對作曲家個人風格或特定社會現象的理解,更是對音樂如何承載文化意義、建構集體認知的反思。在當今多元文化交流日益頻繁的背景下,重新探討土耳其風格音樂的意義,為當代跨文化藝術對話提供了新的視角。它提醒我們在理解和吸收異域文化時,既要持有尊重的態度,也要警惕文化誤讀所可能帶來的偏見與隔閡。這種反思不僅推動了音樂研究的深入,也為更廣泛的文化共鳴奠定了基礎。

參考文獻:

[1][美]唐納德·杰·格勞特,克勞德·帕利斯卡.西方音樂史(第6版)[M].余志剛,譯.北京:人民音樂出版社,2010.

[2][美]愛德華W.薩義德.東方學[M].王宇根,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2019.

[3]保羅·克里斯蒂安森,楊婧.鏡中的土耳其:東方主義與海頓弦樂四重奏“五度”[J].黃鐘(中國.武漢音樂學院學報),2014,(01):191-200.

[4]柯揚.《西方音樂中再現的東方形象:暴虐與肉欲》書評[J].中央音樂學院學報,2015,(02):139-147.

作者簡介:趙可心(2000-),女,河北石家莊人,碩士研究生在讀,音樂學專業,從事西方音樂史研究。