《世說新語》中“何所+動詞” 的內部結構層次探析

【摘要】筆者認為“何所+動詞”的形式在《世說新語》中并不存在所字結構,主張從層次分析的角度出發,結合結構、意義等將“何所+動詞”的形式放于具體的上下文語境和完整句子中進行分析。該形式可分為三種類型:一是“主語成分+何所+動詞”;二是“主語成分+副詞+何所+動詞”;三是較為特殊的結構“主語成分+動詞+何所+動詞”“主語成分+何所+副詞+動詞”。“何所+動詞”的聯系十分緊密,“何所”與主語成分之間可以加入動詞和副詞成分,“何所”后可以加入不同類型的副詞修飾動詞,其內部結構層次會隨之改變。“何所”,是一個復音疑問代詞,其意義相當于疑問代詞“何”,具有“什么”“為什么”“哪里”“表反問”等意義。

【關鍵詞】何所+動詞;結構層次;整體性

【中圖分類號】H315 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-8264(2024)45-0110-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.45.027

基金項目:本文系北方民族大學研究生創新項目課題“《世說新語》中‘何所+動詞’的內部結構層次探析”(項目編號:YCX24062)研究成果。

一、引言

凡是由幾個部分按照一定的順序搭配起來,發生一定關系的東西,都可以叫作“結構”。如果結構的組成部分有兩個,那么它們之間必然有一定的順序和關系,要是一次組合就可以完成的結構,那這個結構就只有一個層次。結構的組成部分如果是多個,那么它往往不是一次組成,而是按照一定的順序一步一步地發生結構關系,這個結構內部就包含著幾個層次。[1]91“何所+動詞”的形式按照語法成分的組合關系可以劃分為不同結構層次,對這些結構進行多角度的分析可以得出整體性的結論。“何所+動詞”的形式在《世說新語》(上海古籍出版社)中一共出現19次,分屬于17個句子。本文從內部結構層次的角度出發,綜合結構與意義、上下文語境等來整體分析“何所+動詞”這一短語形式。

在開始談論《世說新語》中“何所+動詞”的內部結構層次之前,這里有兩個問題不得不先指出來。

第一,“何所+動詞”形式中是否存在“所字結構” ?一般認為,“所字結構”就是“所”字通常用在及物動詞的前面構成一個名詞性詞組,表達“所……的人”或“所……的事物”義。通過檢索和整理《世說新語》中“何所+動詞”形式,可以發現此書中“何所+動詞”的形式全都出現在帶有疑問或者感嘆語氣的對話里面。李維琦在《佛經釋詞》中是這樣說的:“‘何所’有時只有‘何’的意義,多數情況下與‘什么’相當。”[2]152還有觀點與此相符,比如,吳東平認為無論在什么情況下的“何所”,都是一個復音疑問代詞,其意義相當于疑問代詞“何”,或指人或指事,“所”只起音節作用,不表示任何意義。[3]102從該短語的詞匯義和語法義,結合下文的語用情況來看,作者基本認同以上兩位學者的觀點。本文認為《世說新語》中“何所+動詞”形式的“何所”是復音疑問代詞,其作用相當于“何”,據現代漢語的表達習慣譯為“什么”“為什么”,“何所”同時也是表達疑問或感嘆語氣的重要標志。

不過,對于吳東平任何情況下“何所”中的“所”只起音節作用,不表示任何意義的說法,筆者并不認同。《世說新語》是南朝時期所作的文言志人小說集,由南朝宋臨川王劉義慶組織一批文人編寫,其內容主要是記載東漢后期到魏晉間一些名士的言行與軼事。語言的發展演變有其歷史演變的軌跡和規律,尤其要用歷史的眼光和發展的眼光來研究古代漢語問題。賈生海認為,“所”在先秦及后代的仿古文言文中是一個指示代詞,從東漢開始它的詞匯意義就發生了變化,在六朝史籍、佛經譯文及小說中,“所+動”并不構成“所”字短語,“所”,疑問代詞,義為“何”,作動詞的前置賓語。[4]42根據以上學者的觀點,在六朝時期,“所”在小說中有“何”義。“何所”在《世說新語》內作為一個同義復詞,其意義中心在“何”,“所”不單起音節作用,還表示“何”義,“何所”共同構成其后動詞的前置賓語。

總之,本文所選材料的“何所”是一個復音疑問代詞,同時也是一個同義復詞,作前置賓語,這是我們要首先指明的,“何所+動詞”的形式不含所謂的“所字結構”。

第二,是否能將“何所+動詞”的形式單獨提取出來進行分析?回答這個問題前,我們要先想清楚為什么要將其單獨進行分析。原因在于要分析其成分、結構和意義,搞明白其語法結構和語義關系。前文已經指出,“何所”與后面的動詞構成賓語前置的動賓關系,但這是在具體的語言材料里面才成立,這里面必不可少地包含了歷史時期、上下文語境等等因素,萬不可將其舍去。就本文的研究內容來看,我們不贊成將“何所+動詞”形式單獨進行分析,不是絕對不能這樣做,而是這樣做實在是太過局限。有人將《史記》中的“客何所為?”理解為:“何”是主語,“所為”是謂語,直譯為“什么是所能干的”,即現代口語“干什么”。乍一看沒問題,我們知道語境對言語表達的作用有選擇性、具體性、單一性等,仔細考察上面例句就會發現,原句中本就有主語“客”,“何”又作主語,便構成了雙主語的句子,這就是脫離原句、脫離語境進行考察遇到的麻煩。

“何所+動詞”的形式被單獨提取出來進行分析是可以的,不少學者就是這么做的,但這不是必需的,根據文章的具體需求進行取舍即可。本文著眼于“何所+動詞”形式的結構和意義,將其置于原篇語句內進行分析有助于補全句子結構、考察語義關系。下文將對《世說新語》中“何所+動詞”形式的內部結構進行具體分析。

二、主語成分+何所+動詞

在分析結構層次時,我們將補全“何所+動詞”形式所在句子的成分,一些句子因為對話和前后出現過主語的緣故,其主語成分有所省略,將其補充完整才能更好地開展分析研究。以下是“主語成分+何所+動詞”形式的例句,《世說新語》中有9處,分屬8句:

(1)俄而雪驟,公欣然曰:“白雪紛紛何所似?”(《言語第二·八四》)

(2)袁公問曰:“賢家君在太丘,遠近稱之,何所履行?”(《政事第三·一〇二》)

(3)周既過,反還,指顧心曰:“此中何所有?”(《雅量第六·二〇五》)

(4)王問顧曰:“卿何所聞?”(《規箴第十·三〇七》)

(5)王丞相枕周伯仁膝,指其腹曰:“卿此中何所有?”(《排調第二十五·四一四》)

(6)厷問:“逆則應殺,狂何所徙?”(《免第二十八·四

四九》)

(7)鐘起去,康曰:“何所聞而來?何所見而去?”(《簡傲第二十四·四〇〇》)

(8)庾公造周伯仁,伯仁曰:“君何所欣說而忽肥?”庾曰:“君復何所憂慘而忽瘦?”(《言語第二·六六》)

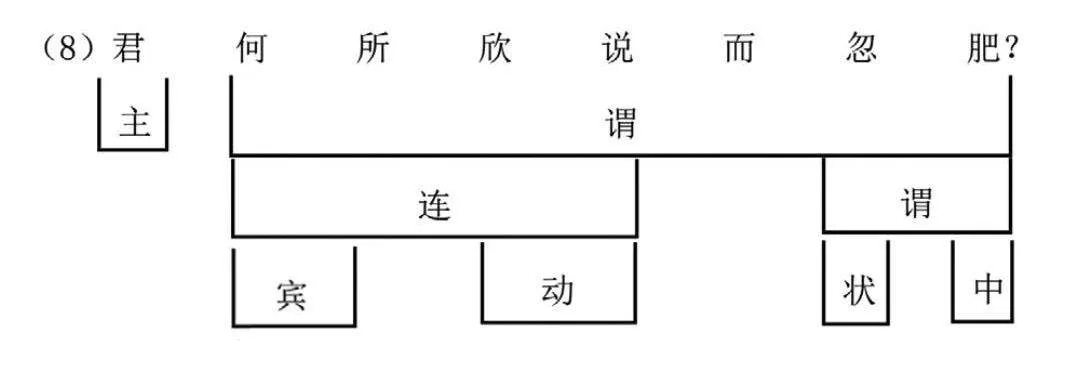

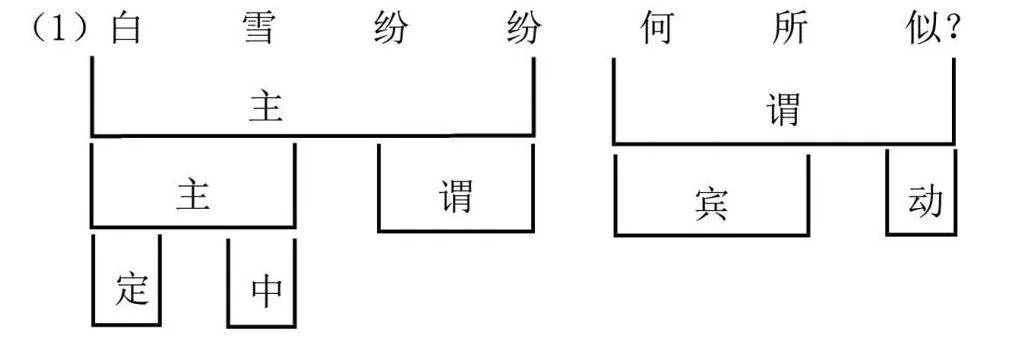

在以上例子中,“何所+動詞”形式處于完型句子中的有:(1)白雪紛紛何所似?(3)此中何所有?(4)卿何所聞?(5)卿此中何所有?(6)逆則應殺,狂何所徙?(8)君何所欣說而忽肥?這部分句子都是“主語+賓語+謂語”的結構,其賓語前置是疑問句中代詞作賓語的緣故。本文賓語前置皆是此種緣故所致,以下不再贅述。此部分例句以例(1)為代表,內部結構僅有少許差別,例(1)的內部結構如下:

賓語部分,皆由疑問代詞“何所”充當,主語的成分略顯復雜。例(1)中的主語由定中結構短語充當,例(3)主語為定中結構的方位代詞“此中”,例(4)和例(8)的主語分別由人稱代詞“卿”和“君”,例(5)的主語“卿此中”又可分為定中結構的“卿+此中”,是兩個定中結構構成的短語。例(6)運用了雙關的修辭方法,前文有“言卿狂逆”,朝廷正是以狂逆的罪名徙放厷等,所以例(6)為:狂逆則應殺,狂逆何所徙?其主語是狂逆,殺和徙在此處是被動用法。這句話直譯是:狂逆則應殺,為何徙放?用現代漢語譯為:狂妄忤逆應該被殺掉,為什么被流放呢?根據上下文和對話問答情況,我們需要補全主語的句子有:例(2)(家君)何所履行?譯為:家君做了什么;例(7)康曰:(鐘會)何所聞而來?(鐘會)何所見而去?

謂語與“何所”緊密聯系,其后可以添加成分。比如以下兩句,(7)康曰:(鐘會)何所聞而來,(鐘會)何所見而去?(8)庾公造周伯仁,伯仁曰:“君何所欣說而忽肥?”例(8)的結構如下:

例(7)和例(8)的謂語由“(何所+動詞)+動詞”的形式充當。“何所”后面出現多個動詞時,離“何所”最近的動詞與之組成“何所+動詞”形式,作句子謂語成分。“何所+動詞”與后面的動詞共同構成句子的連謂結構,其后的成分可以是動詞也可以是動詞性短語。例(8)“何所+動詞”后面接的動詞是動詞性短語“忽肥”,意為“忽然變胖”,整句直譯為:您高興什么而忽然變胖?也可以意譯為:您為什么高興而忽然變胖?這里“何所”都是搭配到一起使用,何所譯為“什么”或者“為什么”,除了意義的區別,在結構上是有也有所不同,“高興什么”是動賓結構,而“為什么高興”是狀中結構。例(7)“何所+動詞”后面接的動詞是“來”和“去”,整句直譯為:鐘會聽到什么而前來,見到什么而離開?此處“何所”不能作“為什么”,只有“什么”義。

所以,在“主語成分+何所+動詞”形式的例句中,當“何所+動詞”后沒有成分時,“何所+動詞”是倒裝的動賓結構作謂語成分,只有兩個層次,如例(1);當“何所+動詞”后還接有動詞及動詞性短語時,倒裝的動賓結構“何所+動詞”與其后動詞性成分組成連謂結構共同構成句子的謂語成分,處在三個層次之中,如例(8)。“何所”意為“什么”;偶可譯為“為什么”,此時“何所+動詞”是狀中結構。

三、主語成分+副詞+何所+動詞

“主語成分+副詞+何所+動詞”的形式,其主語,或直接出現,或蒙上省。主語與“何所”中間可以插入副詞成分,比如“當、亦、復”等充當狀語,修飾動詞成分,這一形式在《世說新語》全書19例中占8例。下面我們將對此形式的結構順序和關系進行探討:

(9)伯疑焉,令傳教更質。傳教曰:“參軍是袁、伏之袁,復何所疑?”(《寵禮第二十二·三七八》)

(10)嘉賓曰:“此是陳壽作諸葛評,人以汝家比武侯,復何所言!”(《排調第二十五·四二二》)

(11)孝武帝未常見驢,謝袒緣問:“陛下遙想其形,當何所似?”(《世說新語佚文·五五九》)

(12)庾子嵩作《意賦》成,從子文康見,問曰:“若有意邪,非賦之所盡;若無意邪,復何所賦?”(《文學第四·一四九》)

(13)孫曰:“楓柳雖合抱,亦何所施?”(《言語第二·九〇》)

(14)(袁悅)語人曰:“少年時讀《論語》《老子》,又看《莊》《易》,此皆是病痛事,當何所益邪?天下要物,正有《戰國策》。”(《讒險第三十二·二》)

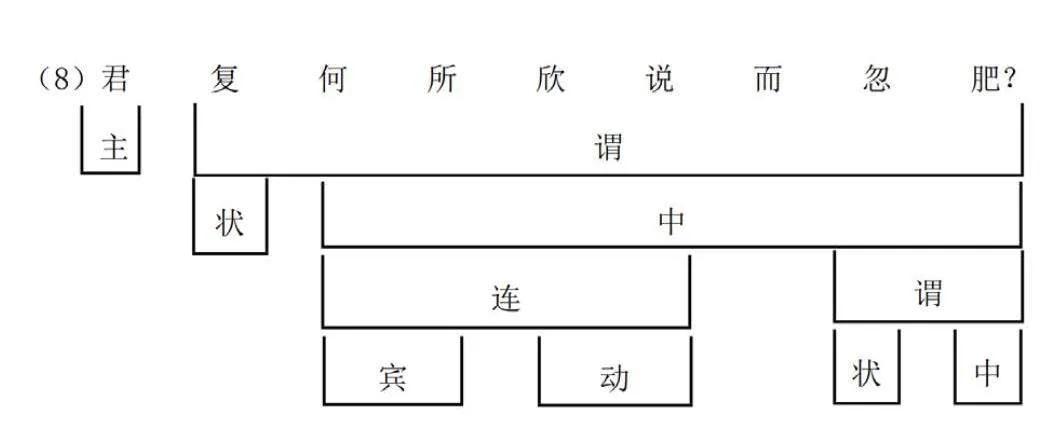

例(8)前一句上文已經分析過,其后一句與前面的差別僅僅是在主語與“何所”中間多了一個“復”字,其結構層次如下:

“復”與“亦”所在句子的完整形式如下:(8)君復何所憂慘而忽瘦?(9)(其)復何所疑?(10)(汝)復何所言!(12)(無意)復何所賦?(13)(楓柳)亦何所施?“復”修飾動詞成分,與動詞部分構成狀中結構,“復”與“亦”都是程度副詞,意義相當于現代漢語的“又”。例(8)譯為:您又為什么憂慘而忽然變瘦?例(9)譯為:你又懷疑什么?或者,這又懷疑什么?例(10)譯為:你又說什么?例(12)譯為:無意又賦寫什么?例(13)譯為:楓樹柳樹又施用在什么地方?例(13)“何所”譯為“什么”和“為什么”都不通,而該譯為“何處”,即“什么地方”“哪里”,“所”在此處是地點代詞,大意為處所。胡安順先生指出,先秦的“所”字有兩種性質:一方面,它具有代詞性;另一方面,它所接觸的一般是外動詞,外動詞后面往往不再帶賓語。[5]43

“何所”譯為“何處”,極可能是“所”對六朝時代以前代詞性意義和用法的繼承,“何處”即現代漢語常用的疑問代詞“哪里”。

“主語”與“何所”之間插入“當”的情況較少,有兩例。(11)(其形)當何所似?(14)(此)當何所益邪?“當”,意為“應當”,有揣測義,例(11)譯為:驢的外形應當像什么?例(14)譯為:這有什么好處呢?

前文提到“何所欣說”是倒裝的動賓結構,意為“高興什么”,也可以作狀中結構,意為“為什么高興”,沒有倒裝。行文至此,我們發現這種情況并不是個例:例(6)逆則應殺,狂何所徙?例(8)伯仁曰:“君何所欣說而忽肥?”庾曰:“君復何所憂慘而忽瘦?”例(14)此皆是病痛事,當何所益邪?以上例子中的“何所”譯為“為什么”,這和“何所”后搭配的動詞活用有關。例(6)“何所徙”中的“徙”存在動詞的被動用法。例(8)“何所”后面與之聯系最緊密的動詞是“欣說”和“憂慘”、例(14)“何所”后面動詞是“益”,這些詞本是形容詞性,活用為動詞。將“何所”解釋為“為什么”是基于其后動詞由詞類活用而來,在正常語序上能表達清楚意思,無須倒裝。

綜上所述,第一,“何所”譯為“何處”,即“什么地方”極可能是“所”繼承了六朝時代以前“所”作指示代詞,意為“處所”的用法。第二,“何所+動詞”作狀中結構,“何所”意為“為什么”,其語序沒有倒裝,是“何所”后搭配的動詞存在活用的原因。倒裝的動賓結構“何所+動詞”,以及其后再接動詞性成分組成連謂結構,構成整個句子的謂語成分仍是最主要的用法。第三,有了“當、亦、復”等字的加入,整個句子的結構多了一層狀中結構。比如,例(8)后一句多了“復”字,“何所+動詞”所在的結構由之前的第三層變為第四層。

四、較為特殊的結構

除了以上的結構,有一些較為特殊的結構需要單獨指出來,主要是在“何所”前后添加成分。前文分析了“何所”前加副詞的情況,“何所”前還有加動詞的情況,還有的副詞可以加在“何所”后面。

(一)主語成分+動詞+何所+動詞

“何所+動詞”的前面可以加動詞或者動詞性詞組。《世說新語》中有兩例:

(15)國寶見王緒,問曰:“比與仲堪屏人何所道?”(《讒險第三十二·四六五》)

(16)孫皓問:“卿字仲思,為何所思?”對曰:“在家思孝,事君思忠,朋友思信。如斯而已!”(《言語第二·六一》)

但是這類形式的句子成分并不是《世說新語》所獨有的。在同時期的文獻中,我們搜集到了同種結構的形式:

宇宙之相去凡幾里,上何所極,下何所據?(六朝《抱樸子》)

諸人問言:“欲何所作?”(六朝《百喻經》)

中常侍趙忠謂諸黃門曰:“袁本初坐作聲價,不應呼召而養死士,不知此兒欲何所為乎?”(六朝《三國志》)

以上“何所+動詞”的形式前都有動詞或者動詞性短語。以例(15)為代表,其結構如下:

主語部分為聯合短語,例(15)“何所道”仍是賓語前置的動賓結構,它們的中間插入了動賓短語,與“何所道”組成連謂結構。同時期的文獻材料中,“不知此兒欲何所為乎”是動賓短語“何所為”與“欲”構成連謂結構,“此兒”做“欲何所為乎”的主語,同時也是“不知”的謂語,是兼語結構。除此之外,同時期的文獻材料是由省略的主語加連謂結構組成。

“主語”與“何所”之間插入“為”字的情況在《世說新語》中僅一例:(16)(思)為何所思?“為”有判斷義,相當于現代漢語的判斷動詞“是”。例(16)如果不將主語補充完整,很容易讓人對此產生誤解。有人認為,何所是表疑問的固定結構,是“所……者為何”的省略和壓縮。這種看法是較為普遍的觀點,而在《世說新語》中這一說法并不符合語料事實。吳東平指出,語法分析不能脫離語言實際,如果一味追求形式的一律化,那樣必然會得出與客觀實際不相符合的結論來。[3]99結合上下文來看,問:卿字仲思,為何所思?答:在家思孝,事君思忠,朋友思信。根據回答,我們能推知問題是:字“仲思”里面的“思”是在思考什么?即問題:您字仲思,這個思是思什么?回答說:思孝、思忠、思信。“為何所思”的結構不是“為何+所思”,而是“為+何所+思”。“為+(何所+思)”整個結構作主語的謂語部分,其中“為”與“何所+思”是連謂結構,“何所+思”是前置賓語加動詞的結構。

(二)主語成分+何所+副詞+動詞

“何所+動詞”的中間插入副詞的情況也較為少見。《世說新語》中有一例:

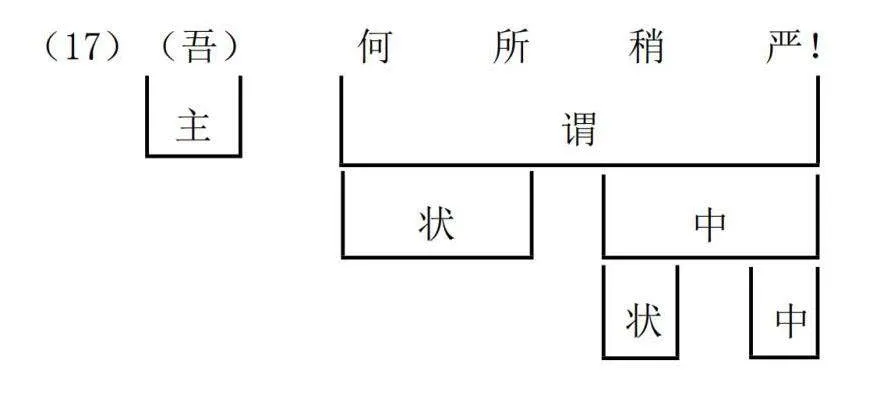

(17)王公曰:“我們與元規雖俱王臣,本懷布衣之好。若其欲來,吾角巾徑還烏衣,何所稍嚴!”(《雅量第六·二〇一》)

該句譯為:王導說:“我和庾亮如今雖然都是輔佐大臣,本來也是布衣之交的好友,如果他要來執掌大權,我自然可以回烏衣巷去做平民,何必嚴加防備呢!”其內部結構為:

“何所”表反問,加強肯定的語氣。插入的副詞“稍”表示程度深,其作用是修飾其后的動詞,與“嚴”共同表示嚴加防備的意思。在同時期的文獻中,我們也搜集到了一些同種結構的形式:

太子曰:“孝有深淺,德有大小,因其分而為本,何所稍疑?”(《南齊書·列傳》)

萬物云云,何所不有,況列仙之人,盈乎竹素矣。(六朝《抱樸子》)

理明訓足,如說行,何所不備,而猶必不信終,懷過疑於想所不及者與?(《全劉宋文》)

禍敗已成,猶不覺悟,退加尋省,方知自招,刻肌刻骨,何所復補。(《全劉宋文》)

王語臣言:“所以貪得仙人住者,能見地中一切伏藏。汝今毀眼,何所復任?”(六朝《百喻經》)

或入名山,亦何所復憂乎?(六朝《抱樸子》)

以上表示程度的副詞有“何所稍疑”中的“稍”;表示否定的副詞有“何所不有”“何所不備”中的“不”;表示強調的副詞有“何所復補”“何所復任”“亦何所復憂乎”中的“復”等。這些副詞都是對其后的動詞進行修飾,構成狀中結構。

五、結語

對于“何所+動詞”的結構問題,我們從內部層次的角度展開研究,在完整的句子中和文獻所描述的語境內探索這一結構的內在意義,分析出內在的結構層次與外在形式的排列順序之間的關系。《世說新語》中“何所+動詞”中結構在“何所”前后都可以加入成分,“何所”前可以加入動詞和副詞,“何所”后可以加入不同類型的副詞對其后的動詞進行修辭,該副詞與動詞組成“狀中”結構。“何所”意義相當于疑問代詞“何”,主要譯為“什么”,此時基本作賓語與其后動詞構成賓語前置;“何”還可以譯為“為什么”,此時“何所”與其后動詞構成狀中結構;“何所”還殘留“什么地方”的用法,“所”字有代指地點義,用現代漢語表述為“哪里”;“何所”還有表反問的用法。“何所+動詞”的用法在《世說新語》中并不是統一的。我們應該對古代漢語語料中出現的現象和用法進行具體問題具體分析,對于古代漢語“何所+動詞”的形式、內部結構和層次的探索,必須用全面的、發展的、整體性的眼光和視角來對材料進行考辨與研究。

參考文獻:

[1]李庚鈞.詞和詞組的順序、層次、關系[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),1981,(04).

[2]李維琦.佛經釋詞[M].長沙:岳麓書社,1993.

[3]吳東平.古漢語中“×所……”的結構新論[J].中南民族學院學報,2000,(03).

[4]賈生海.古代漢語“所”字短語芻議[J].陰山學刊,2002,(01).

[5]胡安順.“所”字三論[J].語文研究,2010,(03).

作者簡介:

杜真豪,男,北方民族大學,文學與新聞傳播學院,漢語言文字學,在讀碩士研究生。