《孝經鄭氏注箋釋 孝經校釋》探尋孝道經典背后的文化寶藏與心靈密鑰

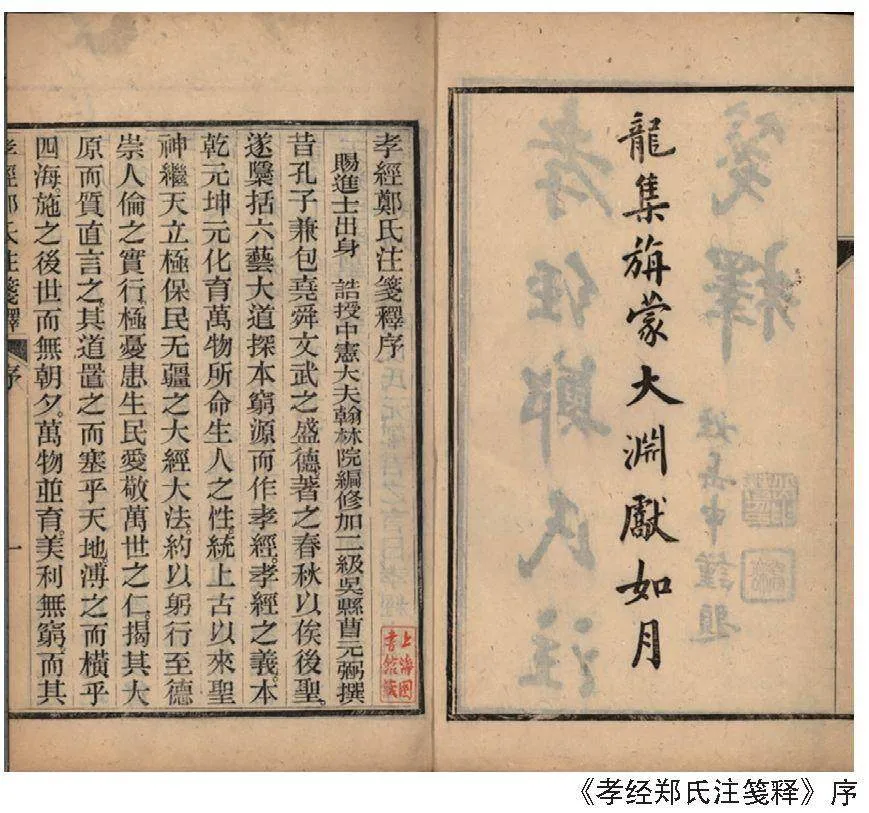

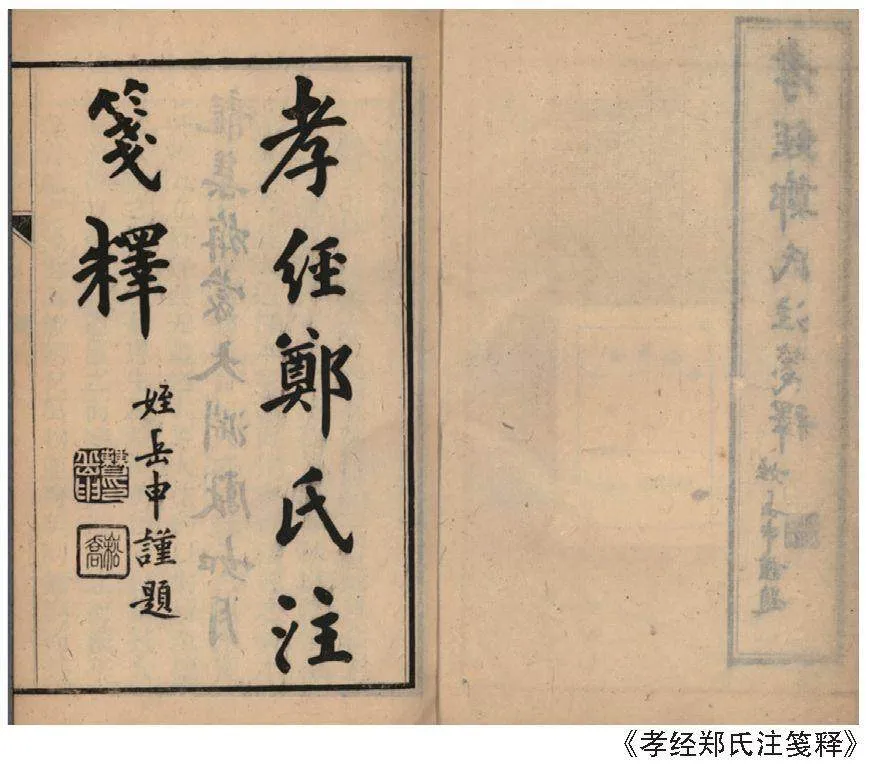

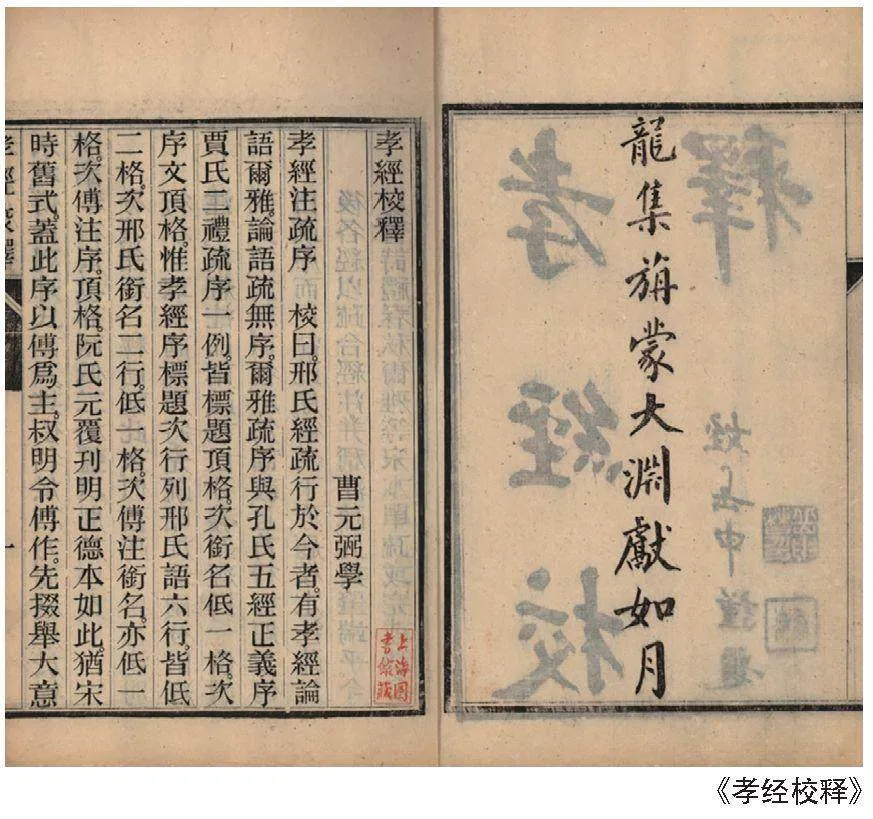

《孝經鄭氏注箋釋 孝經校釋》,為吳縣曹元弼撰。《孝經鄭氏注箋釋》三卷,以鄭玄為宗,廣引宋、明諸儒之說,義理申說輔以文字訓詁,通貫古今經說。《復禮堂朋舊書牘錄存》載唐氏覆書,稱贊此書“體大思精”,“引證確鑿”,“補入鄭注零文,苦心孤詣,尤為獨得”。《孝經校釋》為曹元弼研究孝經學的另一著作,此書仿劉文淇《左傳舊疏考證》之法,“校經注疏之訛文,釋經注疏之隱義”,將《孝經》唐元行沖、宋邢昺二疏分判清晰,將二疏所引前人舊義鉤稽明白,多精確不易之見。今天,中國人民大學哲學院教授劉增光為我們解讀曹元弼《孝經鄭氏注箋釋》與《孝經校釋》。

舒君amp;《現代蘇州》:為什么會有《孝經鄭氏注箋釋》與《孝經校釋》?

劉增光:《孝經鄭氏注箋釋》與《孝經校釋》二書的出現具有必要性,或者說必然性。這一必要性可以從兩方面來理解,一是從《孝經》的流傳和《孝經》學的發展理解,二是就其作者本人曹元弼的《孝經》觀及其思想發展理解。

就第一點來說,《孝經》的流傳雖然從古至今綿延不絕,但是這一流傳過程卻也非常曲折。據《漢書》記載,《孝經》有古文,有今文,二者章節與字數都有區別。東漢鄭玄的《孝經鄭注》是遵從今文,在魏晉六朝時期影響廣泛,但在唐玄宗時期《孝經注疏》出現后,以官方學術的形態風行天下,《孝經鄭注》以及尊信《古文孝經》的劉炫《孝經述議》都在中土難覓全貌。到了宋代,這一狀況也沒有好轉,尤其是《孝經鄭注》,因為宋代士大夫主要尊信《古文孝經》,而非《今文孝經》,且宋代流行的是性理之學,對漢唐經學大加批判,所以作為經學大師的鄭玄及其著作便不可能激起時人探究的興趣。而宋代理學集大成者朱熹對《孝經》恰恰是持批評大于贊賞的態度,其寫作《孝經刊誤》,認為《孝經》文字有誤,一方面刪改《孝經》文字,另一方面將《孝經》分為經、傳模式,由此就在今文、古文之外,形成了第三種權威的《孝經》版本,且在元明清三代影響廣泛,遠過于唐代的《孝經注疏》。換言之,在長達將近700年的時間中,幾乎沒有人關注和研究《孝經注疏》,更不用提《孝經鄭注》了。直到乾嘉時期,經學興起,“人人賈馬,家家許鄭”,鄭玄之學重新回到主流的視野,但是大家發現鄭玄的很多著作要么是沒有好的版本可讀,要么就是散佚已久,比如《孝經鄭注》。其實不止如此,就連十三經都缺乏準確性較好的版本,所以才會有阮元主持的十三經校勘工作出現。因此,服膺鄭玄之學的曹元弼既是鄭學的弘揚者,也確實做了非常細致扎實的工作,《孝經鄭氏注箋釋》和《孝經校釋》便是其中代表。

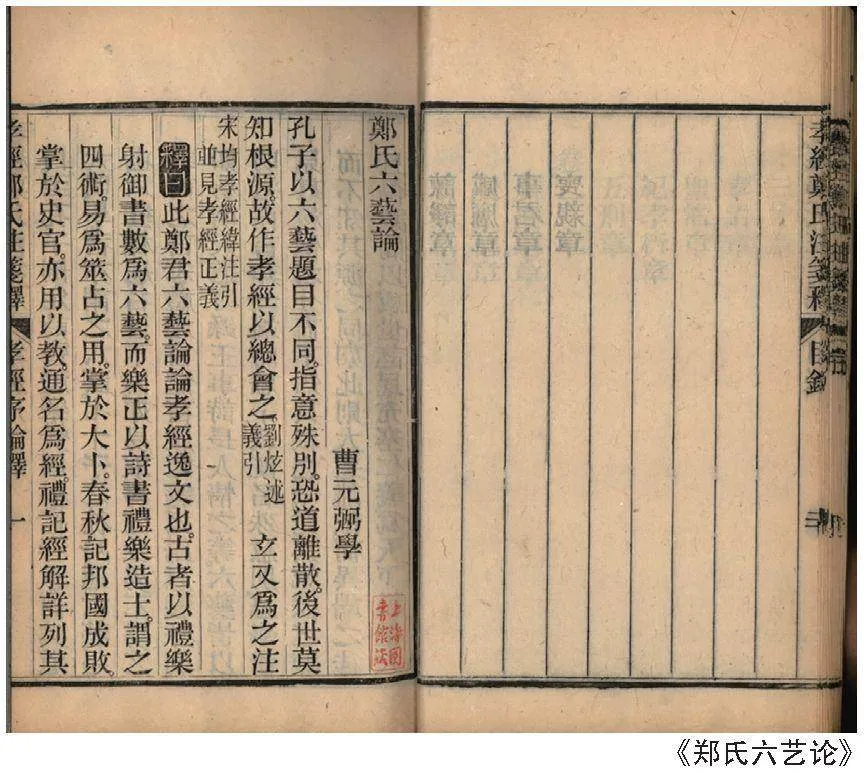

就第二點來說,曹元弼生當清末內憂外患時期,一方面中國積貧積弱,面臨帝國主義的入侵,另一方面西學傳入,中學則被偏向西化的新思想潮流所貶抑,視其為無用之學,而更令曹元弼感到痛心的是,當時被西學煽動的士人甚至主張非孝毀家,完全將人倫觀念否棄殆盡。張之洞創辦存古學堂,希冀保存中學,他器重有著深厚經學造詣的曹元弼,囑其撰寫《十四經學》,既可用于存古學堂的教學之用,也是要以倡明經學作為保存和弘揚華夏文化的努力。曹元弼深感責任重大,又有著傳承圣人之學、弘揚中華道統的自覺意識,專心致力于這一工作,并于武漢、蘇州兩地直接參與存古學堂的教學工作。《中庸》記載孔子說:“力不足者,中道而廢。”而曹元弼即使是在張之洞去世后,仍不忘所托,獨抱遺經,專心撰述,可謂“至誠無息”。在曹元弼看來,孝是中國文化的基礎與核心,“以孝治天下”是中國政治治理的精髓,順此思路,他認為鄭玄在《六藝論》中所說“孔子以六藝題目不同,指意殊別,恐道離散,后世莫知根源,故作《孝經》以總會之”最能表達此意,并在鄭玄之說的基礎上提出:“六經同歸,千圣一道……作《孝經》以總會之,因極論道之全體大用。”這意味著,《孝經》包含著文化的全體大用,故而恢復和發明散佚已久的鄭玄《孝經》學著作,以及整理可供學習和研讀的《孝經》文本,便是當務之急。可見,曹元弼寫作此二書有著強烈的應世關懷,其學并非空言,而是有著實踐價值。

舒君amp;《現代蘇州》:請您為我們介紹一下作者曹元弼。

劉增光 :曹元弼(1867-1953),江蘇吳縣(今蘇州)人,字谷孫,又字師鄭,晚號復禮老人,故時人稱其為復禮先生。曹元弼為清末近代重要儒者,名重一時,身處清末中國巨變之際,曹氏以承繼絕學、發明圣道自任,專治經學,尤精于《周易》《禮經》與《孝經》三學,其造詣所至而精之尤精者則在所宗之鄭氏學。時人評價其學“泯漢宋之成見,啟后學之津途”,“尊漢學而不薄宋儒,詳訓詁而兼疏義理”,甚至比之于顧炎武。又謂其能“正人心,辟邪說”, “振綱常,扶名教,為宇宙間特立獨行之真儒。”其生平著述有《禮經學》七卷、《禮經校釋》二十二卷、《周易鄭氏注箋釋》十六卷、《古文尚書鄭氏注箋釋》四十卷、《孝經六藝大道錄》一卷、《孝經學》七卷、《孝經校釋》一卷、《孝經鄭氏注箋釋》三卷、《復禮堂文集》十卷、《復禮堂述學詩》十五卷,等等。此外,尚與梁鼎芬共同編著《經學文鈔》。其一生著述豐富,約有三百余萬字。曹元弼于光緒十一年(1885)入南菁書院學習,從學于著名經學家黃以周,與張錫恭、唐文治為治學好友;光緒二十年(1894)會試中試,因自幼讀書甚勤苦而患目疾未能參與殿試,次年補行殿試,因為目疾不能寫作工整楷書,試卷字跡模糊,而被列三等五十名,時任兩江總督的張之洞聘請其擔任廣雅書局總校。光緒二十三年(1897),轉任湖廣總督的張之洞聘其為兩湖書院經學總教。

此后,曹元弼便將精力都集中于撰寫張之洞囑托的《十四經學》,以及在江蘇、湖北的存古學堂講學教授。光緒三十四年(1908),任翰林院編修。民國肇建,曹元弼長居于蘇州,以清遺民自居,專心于撰述遺經,保存古學。新中國成立后,曹元弼于1953年入南京市文史館,也是在此年的九月去世,終年八十七歲,安葬于穹窿山腳下。曹元弼一生以讀書治學、教授經學為業,確為儒者的一生,其著述之豐富,成績之顯著亦在當時舉世共睹,受其教澤者亦多有成德達材之士,如王蘧常、唐蘭、吳其昌、畢瘦頤、錢仲聯、王欣夫等,其精神學問之流脈傳衍不絕。

舒君amp;《現代蘇州》:《孝經鄭氏注箋釋》與《孝經校釋》講了一些什么內容?

劉增光:曹元弼關于《孝經》的著作,在《孝經鄭氏注箋釋》《孝經校釋》之前,尚有刊刻于光緒二十四年(1898)的《孝經六藝大道錄》和完成于光緒三十四年(1908)的《孝經學》,而《孝經鄭氏注箋釋》則是在此二書的基礎上完成,體例和內容都更為完整和厚重,且包含了他對現實的思考和回應。據《孝經鄭氏注箋釋序》末所標時間,此書當完成于1934年,而刊印則是在1935年。《孝經校釋》的刊印亦在是年。但《孝經校釋》的寫作應該也歷時較長,至遲在宣統元年(1909)時就已經開始。其寫作過程很可能正是與《箋釋》相始終,故二書亦一并刊印。

《孝經鄭氏注箋釋》一書,顧名思義,是對《孝經鄭注》的“箋釋”,曹元弼的“箋”和“釋”是在重新整理《孝經鄭注》的基礎上進行的。清代前期,《古文孝經孔傳》和《孝經鄭注》從日本回傳中國,這兩部書基本可視作歷史上最早的關于《孝經》的注解,其重要地位不言而喻。但是二者之中,《古文孝經孔傳》是完整的版本,而《孝經鄭注》則是日本學者以在日本流傳的《群書治要》為基礎輯佚而成,由于是輯佚,那么其完整性和可靠性都大打折扣。在日本學者輯佚本傳入中國后,中國學人們做了更多的工作,比如根據陸德明《經典釋文》重新輯佚《孝經鄭注》,嚴可均、臧庸、皮錫瑞等都做過這項工作,而曹元弼的《孝經鄭氏注箋釋》便重點參考了嚴可均、皮錫瑞的輯佚版本。但曹元弼所做工作更為細致與宏大,就細致性而言體現于兩個方面,一是曹元弼對于在他之前的輯佚版本擇善而從,比如《孝經·開宗明義章》“先王”,他跟從了皮錫瑞的做法,僅取《經典釋文》中“禹,三王最先者”,而非如嚴可均那樣將后面的“五帝官天下”等文字都視為鄭注。二是曹元弼采用以經證經的方法,搜羅鄭玄關于其他經典如《尚書》《禮記》《周禮》的注解,放入“箋”的部分,作為輔證;或者援引漢代典籍中可資證明者,都放在“箋”的部分中。這樣一來,曹元弼不僅更好地復原了鄭玄的《孝經注》,而且還呈現了漢魏乃至唐代的《孝經》注解與鄭玄的關聯。而在“注”“箋”之外,還有“釋”,在“釋”的部分中,曹元弼主要是發揮自己對鄭玄注文的認識和理解,并在這一部分中,援引唐代以后的注解或論說文字,尤其是明儒黃道周《孝經集傳》、清儒阮元《孝經說》、簡朝亮《孝經集注述疏》等著作,進一步闡明《孝經》大義。《孝經鄭氏注箋釋》的體例便體現出曹元弼治學貴博大會通,并非拘守一門一家之學。但其博大會通又能以鄭玄之學為會歸,可謂“統之有元,會之有宗”。曹元弼治學遍及易學、禮學、詩經學等,在此意義上可以毫不夸張地說,曹元弼是清末民初治鄭學的集大成者。

舒君amp;《現代蘇州》:請您為讀者解讀一下曹元弼在《孝經鄭氏注箋釋》中表達的主要思想。

劉增光:簡要說來,曹元弼在《孝經鄭氏注箋釋》中表達的主要思想:一是愛敬。曹元弼認為《孝經》所發明者為愛敬之旨,這是天下治亂的根源所在,故他說《天子章》“愛親者不敢惡于人,敬親者不敢慢于人”二句是“全經要旨,五孝通義”。“愛、敬二字為《孝經》之大義,六經之綱領。六經皆愛人敬人之道,而愛人敬人出于愛親敬親。”二是忠孝一理。在曹元弼看來,《孝經》言事父、事君,而二者都是愛敬兼盡,事父之孝和事君之忠為一體。愛、敬是伏羲以來歷代圣賢出于對人性的體貼而得出的道理,忠孝一體或忠孝同理自然也是如此。三是尊王。這一點體現了曹元弼對于清末時勢的考量,因為當時有西化派人士盛昌革命,要廢除君主制和傳統人倫觀念,而君主制和傳統人倫觀念是一體的,因為君臣之義就是人倫觀念的重要一維,曹元弼看到了這一點,察覺到這種激進的西化論調不僅會導致中國政治的崩壞,而且也會導致社會人倫的瓦解,故而突出闡發了《孝經》的“尊王”思想。