博物館奇妙夏

數據顯示,我國博物館總數達6565家,免費開放率超過90%。今年春節期間,全國博物館八天接待觀眾7358萬人次,同比增長98%;今年五一假期全國博物館觀眾超5000萬人次,達歷史最高水平。“博物館就是一所大學校”,如今各大博物館拿出了十八般武藝來吸引游客,給足愛上博物館的一萬種理由——讓沉睡千年的文物活起來,博物館消費不斷升級。

體驗“劇本殺”、奇妙夜,尋找“顯眼包”,“頂流”文創帶回家……如今,逛博物館正成為一種新風尚,博物館的打開方式也越來越“潮”。博物館不斷豐富研學項目,創新互動方式,開發文創產品,讓博物館越來越有逛頭,沉浸式體驗把觀眾和歷史連接在一起。博物館參觀游覽結束后,游客們也會挑上一兩件心儀的產品,為博物館之旅畫上圓滿句號。

一座館,含著一個時代的波瀾壯闊

為一館赴一城

人們常說:“了解一座城市,菜市場和博物館是必去之地。”前者能使人感受到人情味與煙火氣,后者則是靈魂與歷史的沉淀;菜市場里是眼前人間,博物館里則是過往悠長歲月。

對于一座城市而言,全國城市里大大小小的博物館,各有特色,各有鎮館之寶。就如故宮之于北京,金沙遺址之于成都,秦始皇兵馬俑之于西安,莫高窟之于敦煌……“以一寶了解一座館,以一館了解一座城”,本期我們就來講講那些有地方特色的博物館如何奇妙創新。

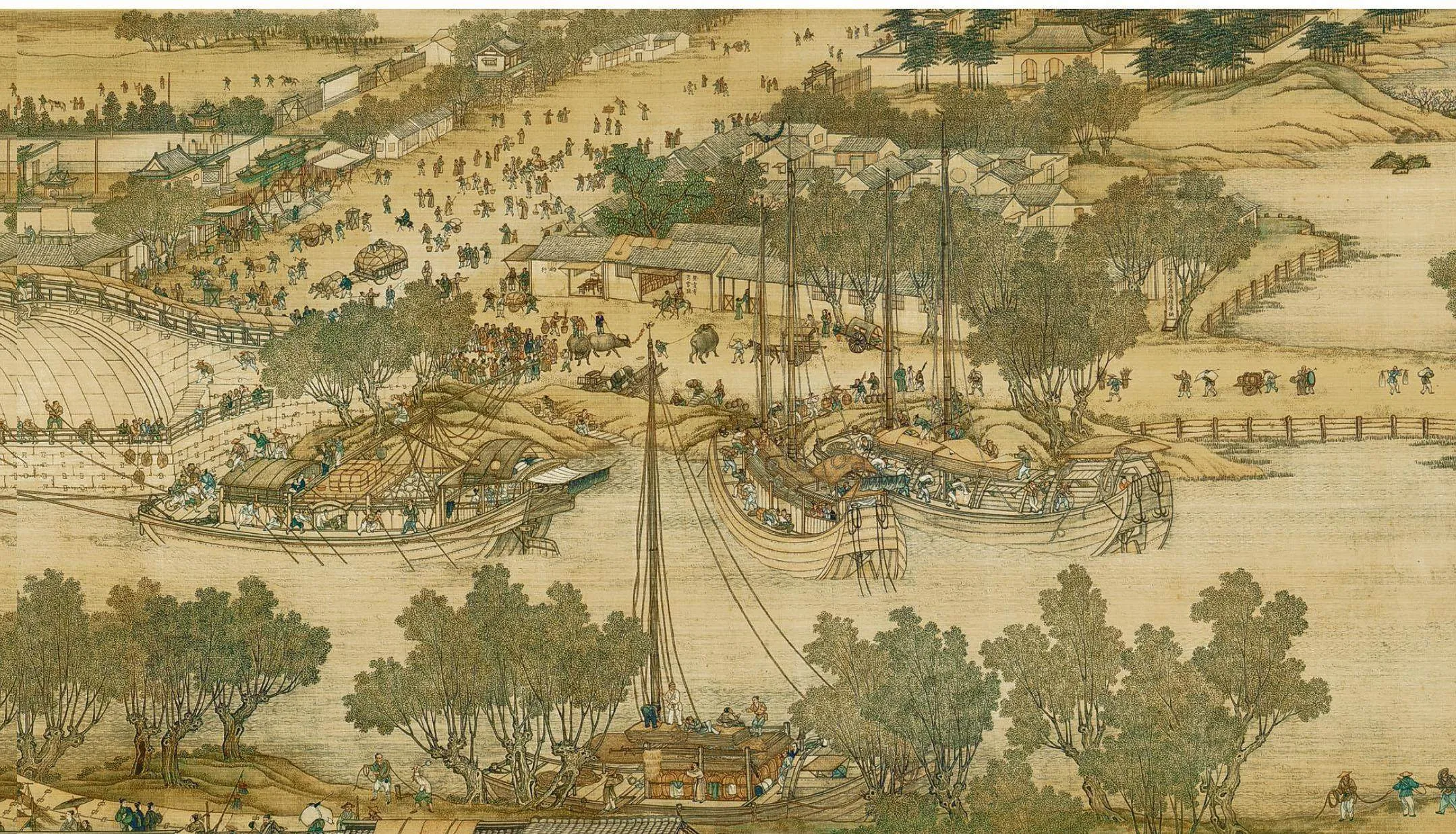

北京故宮博物院 | 清明上河圖

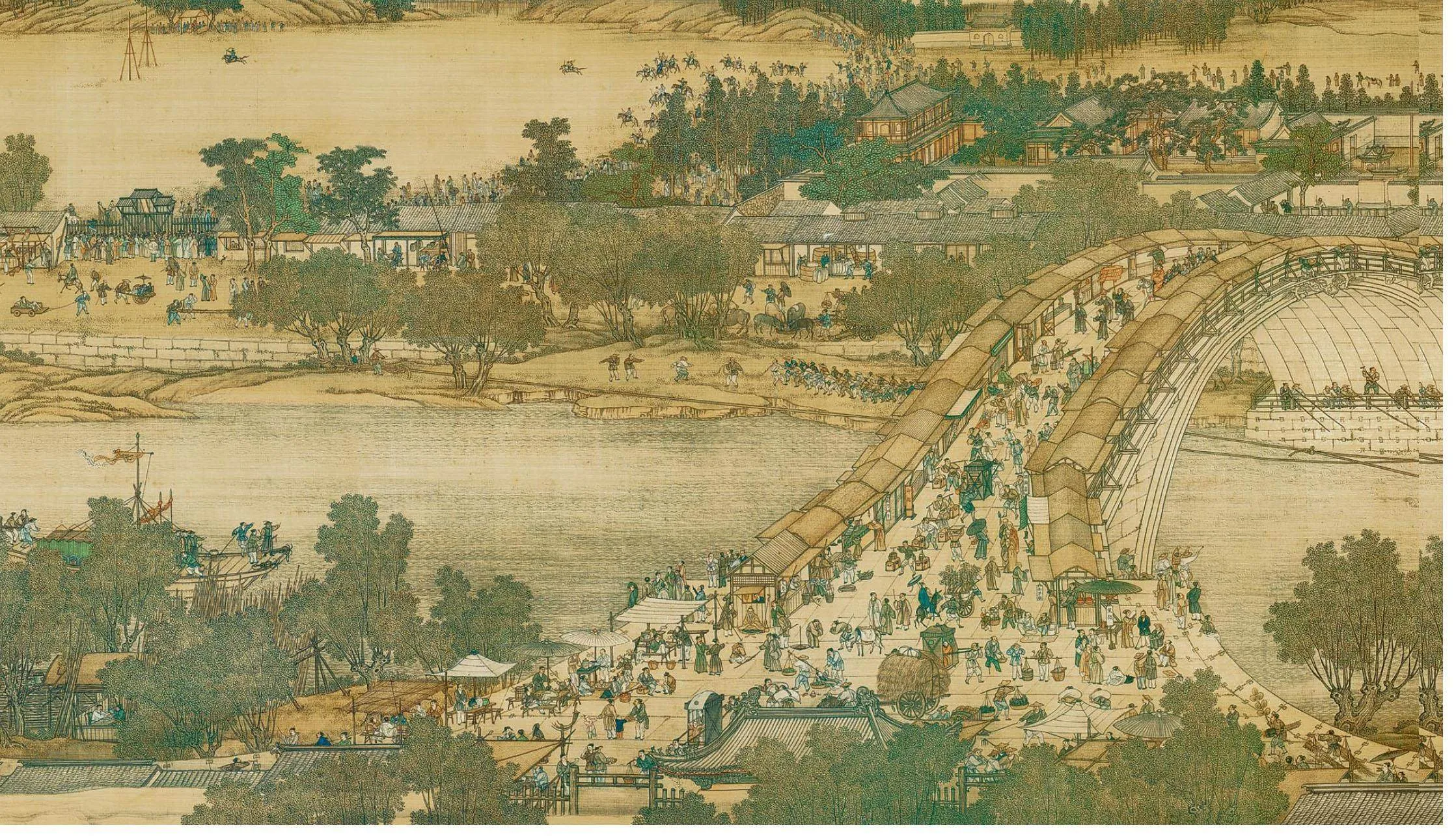

提起北京故宮博物院,很多人首先想到的就是《清明上河圖》。因為它不僅是中國十大傳世名畫之一,也是北宋畫家張擇端僅有的存世精品,更是故宮博物院古代書畫藏品中最負盛名的一件。

在五米多長的畫卷里,宋朝汴京城的盛世景象、城市面貌和當時社會各階層人民的生活狀況,在人們面前一一展現,這在中國乃至世界繪畫史上都是獨一無二的。這幅長卷繪制了數量龐大的各色人物(多達500余位),牛、騾、驢等牲畜,車、轎、大小船只,房屋、橋梁、城樓等各有特色。它對汴京市民生活的藝術再現,如同萬花筒一般,吸引著普通人通過它對宋代文化、經濟生活加以探尋。而其中蘊含的海量藝術學、歷史學、考古學、民俗學信息,以及值得深入挖掘的建筑學、地質學、醫藥學、動植物學、造船史、釀造史等,更是成為不同領域研究者的寶藏。

如果去故宮只看上文所說的《清明上河圖》,那就孤陋寡聞了。2018年5月,《清明上河圖3.0》在故宮箭亭廣場正式開幕。該項目主體是一座占地面積近1600平方米的科技展館,項目打造方脫離了傳統展陳模式,運用數字科技讓《清明上河圖》“活起來”——借助8K超高清數字技術、4D動感影像,以及眾多藝術形態融合;調動了在人文藝術領域的深厚積淀,聚集研究人員、技術人員及藝術家進行創制,將國寶文物打造成可沉浸體驗、可傳播分享的新型藝術體驗。觀眾在此不僅可以欣賞到“活”了起來的《清明上河圖》,同時還可以購買到以畫中原型研發的名片架、香插及U盤、絲巾、電腦包、茶具、床頭燈等衍生品。

成都金沙遺址博物館 | 太陽神鳥

據統計,截至今年1月底,成都博物館總數量居全國城市第一,可以說是當之無愧的“博物館之城”。

打開高德地圖搜索成都博物館,你會得到八十余個地址選項。而準確的答案是,成都有172家博物館,其中國有博物館56家,非國有博物館116家。在這些博物館館藏中,讓人們印象深刻的,金沙遺址博物館的太陽神鳥金飾肯定是其中之一。

太陽神鳥金飾屬商代晚期金器,整個圖案似一幅現代剪紙作品,線條簡練流暢,富有極強的象征意義和極大的想象空間,生動地再現了遠古人類“金烏負日”的神話傳說故事。四只神鳥圍繞著旋轉的太陽飛翔,周而復始,生生不息,體現了遠古人類對太陽和鳥的強烈崇拜。

2005年8月,太陽神鳥金飾被選定為中國文化遺產標志。同年10月,太陽神鳥圖案的蜀繡作品搭乘“神舟六號”遨游太空,真正實現了“上天”。2021年11月,金沙遺址博物館的太陽神鳥又有了新動作——上新了四款數字文創產品,它們分別是浮面、白藏之衣、虎虎生威、福澤滿天。同時,博物館以“古蜀金沙”為題材,圍繞鎮館之寶“太陽神鳥”“大金面具”等文物,創造了嗚嚕嚕、烏拉拉等IP元素,并展開聯想創作數字藝術作品,通過區塊鏈技術賦予每個數字藝術作品唯一的標識編碼。

浙江省博物館 | 富春山居圖(前段)

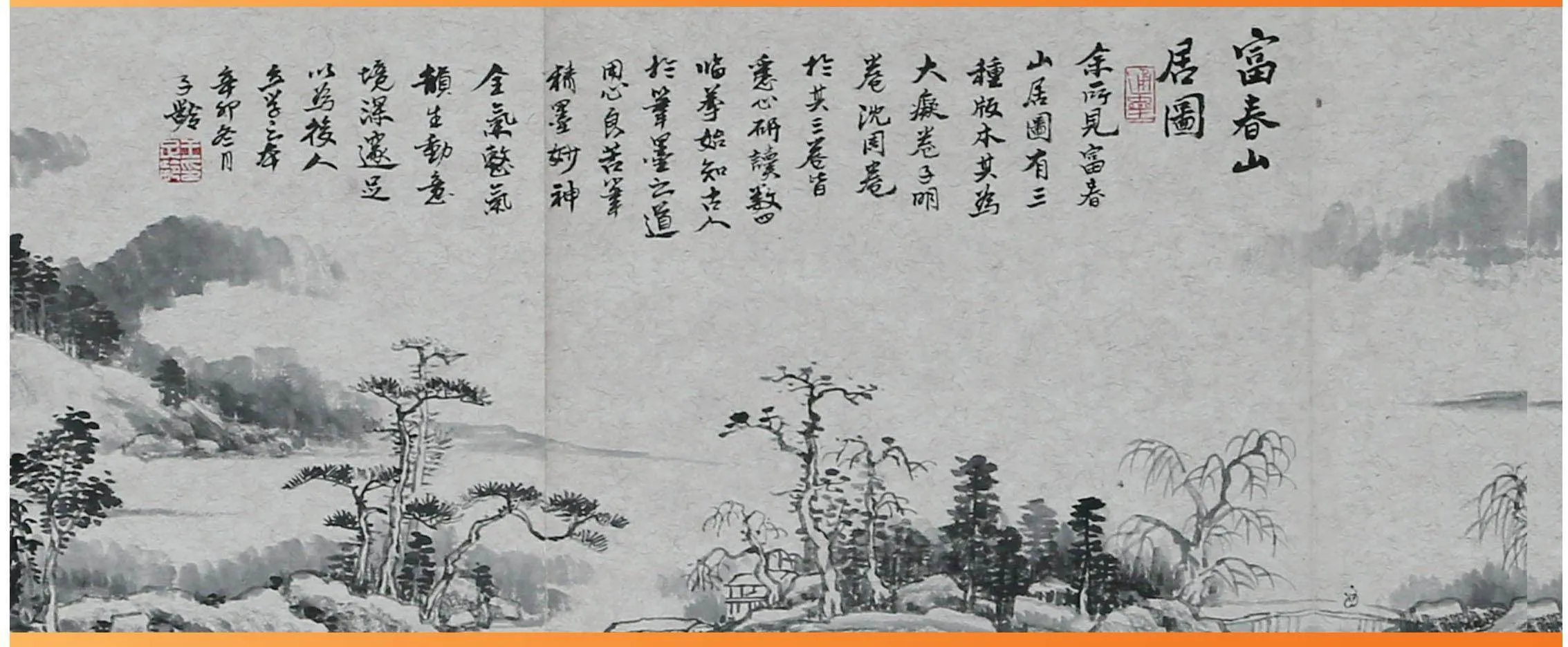

人們耳熟能詳的《富春山居圖》為元朝畫家黃公望的代表作。該畫以浙江富春江為背景,全圖用墨淡雅,山和水的布置疏密得當,極富變化,是“中國十大傳世名畫”之一。

“天下佳山水,古今推富春”,黃公望的《富春山居圖》被譽為“畫中之《蘭亭》”,在畫成以后的600多年中幾經流轉。如今,它以另一種形式在這片土地上“動”了起來——在杭州市新修建的富陽銀湖體育中心的外墻上,有一幅會動的《富春山居圖》。

繪制這幅畫作的“筆”,是以15個角度被安置在墻上的3萬多塊小型百葉片。而“墨”則是光影——上午,霧氣散去,建筑立面逐漸顯現;午時,陽光直射,遠山近水清晰呈現;日落,富春山水的每一個樣態,慢慢消失;夜晚,泛光之中,美麗的富春山水秀又徐徐展開。

它的靈感來自中國傳統建筑文化中“光法自然”的設計理念,在模擬365天,一天24小時光打到立面上呈現的整體效果后,制作方對百葉片進行了角度調整,最終完成了這幅會“動”的畫。另外,觀眾還可借助數字技術的力量,領略《富春山居圖》合璧版的風采。

說起博物館和它們的鎮館之寶,除了前文提及的,還有河北省博物館的金縷玉衣,南京博物院的清乾隆帝行圍圖轉旋瓶,甘肅省博物館的馬踏飛燕,秦始皇兵馬俑博物館的兵馬俑,以及天津博物館的玉壺春瓶……不勝枚舉。

一座博物館,一部城市史。博物館用一件件文物,為觀眾打開了城市的歷史通道,讓人們穿越千年時光,回到歷史現場,去解密一段段風云傳奇,觸摸一座座城市的情懷與氣質。

創意文創“整活”文物小萌物,大驚喜

提到博物館,你會想到什么?是肅穆莊嚴的文物,還是靜默深幽的氛圍?事實上,當下的年輕人在逛一種“很新”的博物館,他們用表情包的方式“打開”文物,趣味橫生。游覽博物館不光是一飽眼福,離開時還可帶走文創小萌物,收獲一份大驚喜。當千年文物化身線上表情包、線下特色文創,許多人直呼“活起來”的文物真的愛了。

你和文物之間,只隔一個表情包

“給你個眼神自己體會”青銅人面具、“在下佩服”銅扭頭跪坐人像、“心態超好”彩塑脅侍菩薩……各個博物館里藏著不少“戲精”。當文物跨越時空界限,與流行的表情包文化相結合,千年前的文物變得更生動、鮮活。這些“戲精”文物或呆萌或搞笑,被網友調侃為“文物演我精神狀態”“顯眼包的風終于刮到了博物館”。

諸多文物表情包,哪款是你的心頭好?山東博物館展覽的3000多年前的商代亞丑鉞,被不少觀眾稱贊為酷似“海綿寶寶”,呆萌可愛;“無語菩薩”,以其有趣的表情成為景德鎮中國陶瓷博物館的新晉“網紅”;陜西考古博物館里的彩繪陶俑好似在“握拳隱忍”;中國國家博物館里的男陶俑,表情歡快體態靈活,像在扭秧歌。在刻板印象中被認為“面無表情”的嚴肅文物,經由表情包的創意表達,變得鮮活、可愛起來,也拉近了和人們之間的距離。毋庸置疑,文物表情包滿足了人們對個性化表達的需求。在創新表達的語境下,文物便成了“顯眼包”,激發了越來越多人對其歷史文化的關注,并感受到它們的魅力,文物得以煥發新的生命力。

給文物拍大頭照,再搭配上幽默短句,制作創意表情包,成為觀眾逛博物館的新玩法。隨著文物表情包的走紅,不少人走進博物館,尋找心儀的文物,自找角度、配發文案,進行二次創作。如清華大學藝術博物館鼓勵觀眾打卡文物,拍攝制作表情包,并征集創意表情包,不僅提高了文物表情包的生成速度,而且擴大了博物館及文物本身的影響力。

創意文創,將文物“帶回家”

還記得教材里那名為“馬踏飛燕”的銅奔馬嗎?一直以側顏示人的它被解鎖了正面照,人們不禁發出“好丑好萌”的感嘆。這種“丑萌”感衍生出帶著歪嘴魔性笑容、配合金雞獨立姿勢、腳踏翻白眼無語狀小鳥的綠馬毛絨玩具,吸粉無數。除了“丑萌”銅奔馬玩具,甘肅省博物館還推出了“神馬來了”系列頭套、口罩、綠馬風箏等一系列“魔性”文創產品。

和馬踏飛燕毛絨玩具一樣火爆全網的還有許多特色文創,如胖版越王勾踐劍、三星堆考古盲盒等。胖版越王勾踐劍造型呆萌,讓古老的歷史“觸手可及”。三星堆搖滾樂隊盲盒,把古樸的青銅人與現代娛樂結合,對比碰撞中自帶喜感。三星堆川蜀麻將擺件,充滿巴蜀元素的文化內涵,可愛呆萌的造型引得不少網友驚呼“青銅人什么都會”。再如成都自然博物館的大熱文創IP恐龍狂熱涂鴉,已開發出包括徽章、明信片、帆布袋、杯墊等多種文創產品,獲得眾多游客的喜愛。

可萌可雅、可霸氣也可接地氣的博物館文創產品讓觀眾在一飽眼福的同時,又能將文物“帶回家”。豐富多彩、造型各異的文創產品觀賞性、實用性俱佳,是連接人們和文物的感情橋梁,也是傳播歷史文化的溫暖載體。

懷敬畏之心,走心設計方能長遠

文物表情包是連接古老與現代的重要媒介,兼具知識性、歡樂性、互動性等。對博物館而言,讓觀眾將他們的奇思妙想賦予文物表情包,將文物背后的歷史文化故事講給更多人聽,是文旅推介的創新方式。做好文物管理與展出安排、博物館空間優化設計、表情包創意征集等,是博物館需要思考并付諸實踐的。對于觀眾,趣味參與不等于低俗惡搞,在制作表情包時也要保持對文物的敬畏之心,在尊重歷史和文化的前提下創作。

讓博物館文創設計變得有溫度、有新意的前提是有深度、有高度。研發者要意識到文創不是簡單的文字或圖案的復制粘貼,大量短平快生產出來的產品不能算是好的文創產品。如何做到著眼于文化意義上的創新設計?甘肅省博物館推出的綠馬毛絨玩具是不錯的案例。“丑萌”“魔性”是眾多網友對于這匹綠馬的評論,但觀看過銅奔馬實物的網友表示,“丑萌”綠馬其實也生動傳神地復刻了銅奔馬文物的正面,表示“其實就是完美復刻” 。

文物本身的“加持”是文創得以迅速出圈的關鍵。“守正”才能“創新”,無論多么魔性,博物館文創首先應謹遵文物原本的細節,抓住特點,才能在“根基”之上做出“出圈”的創新。培養富有創新精神、勤于鉆研的設計團隊,結合時下熱點和消費者心理,“出圈”文創自然可以解鎖流量密碼。

博物館文創應該盡量貼近生活、富有靈魂,不論做成何種形式,重點是讓更多人去了解歷史、關注文物。掌握潮流趨勢,激活這些文創的生命力,關注其推動文化傳播、普及歷史知識的意義。

在博物館體驗"“活著”的文物

文博活化

熱愛逛博物館的朋友,凝視文物時或許幻想過“這些文物活過來會如何?”文物“活”起來,打破靜態和古今界限,畫面令人遐想。如今,文物真的“活”起來了,她們是《唐宮夜宴》里的可愛少女,又或者是《俑立千年》里的各色陶俑……近年來,博物館里的歌舞演出、古樂演奏、話劇、導覽劇等精彩紛呈,讓觀眾直呼過癮。文物不再是靜默地被動凝視,也不僅僅局限于白天與人們見面。文博戲劇、博物館奇妙夜等成為一種新潮,文博活化助力文化傳承,豐富人們的精神文化生活。

博物館+戲劇,創意融合

傳統的博物館游覽,主要是“我講你聽”。當下新潮的博物館游覽卻注重互動性沉浸式體驗,讓觀眾分秒“入戲”。北京李大釗故居推出的沉浸式導覽劇《守常先生》,是國內首部紅色博物館沉浸式導覽劇。李大釗故居位于西城區文華胡同,是一座質樸、靜謐的三合院。李大釗先生和家人曾在這里生活近四年。也正是在這里,李大釗為傳播馬克思主義、創建中國共產黨做出了巨大貢獻。該劇結合李大釗和家人居住生活的史料編排,以他簡樸的生活作風和對子女的教育為主,通過移步換景、實地講解、參與互動的方式,讓參觀者“身臨其境”地穿梭在院內、堂屋等空間,感受李大釗先生在故居的生活。

北京宣南文化博物館于2023年5月18日重新開館之際,推出國內首部沉浸式導覽劇《宣南往士》,重現了公車上書、戊戌變法、公祭楊椒山等重要歷史事件。該劇以“風聲、雨聲、讀書聲——北京宣南士鄉歷史文化展”為基礎,用第一人稱視角,由“石額公”和“弘生”兩個虛構角色引導觀眾走入展廳,帶觀眾置身展廳,仿若穿越時空“見證”歷史。在老神仙“石額公”的引領下,觀眾隨“弘生”一起到孫公園領略萬卷樓風采,看顏李講學論道,賞筆墨丹青,聽公祭椒山,解讀宣南報業。

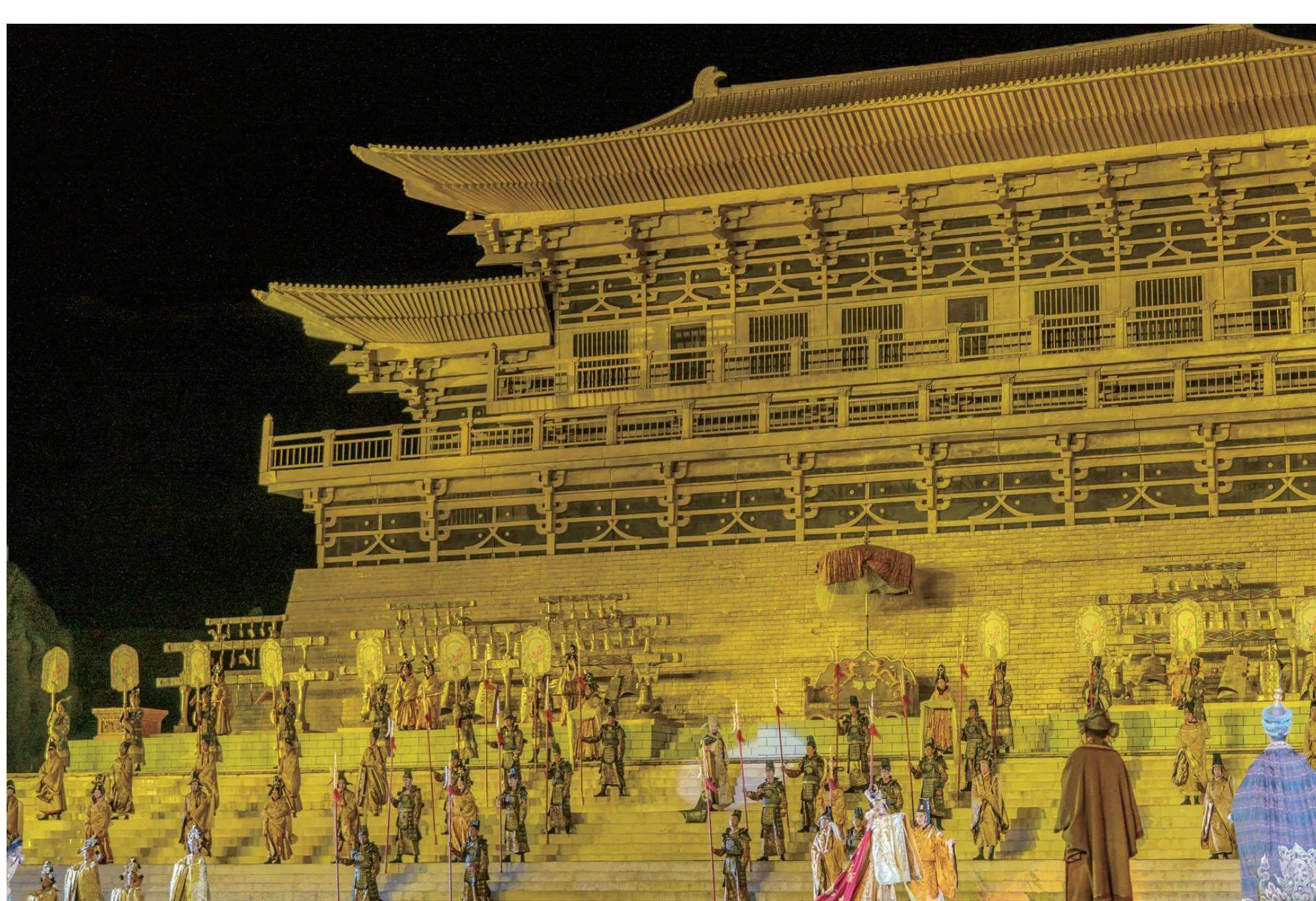

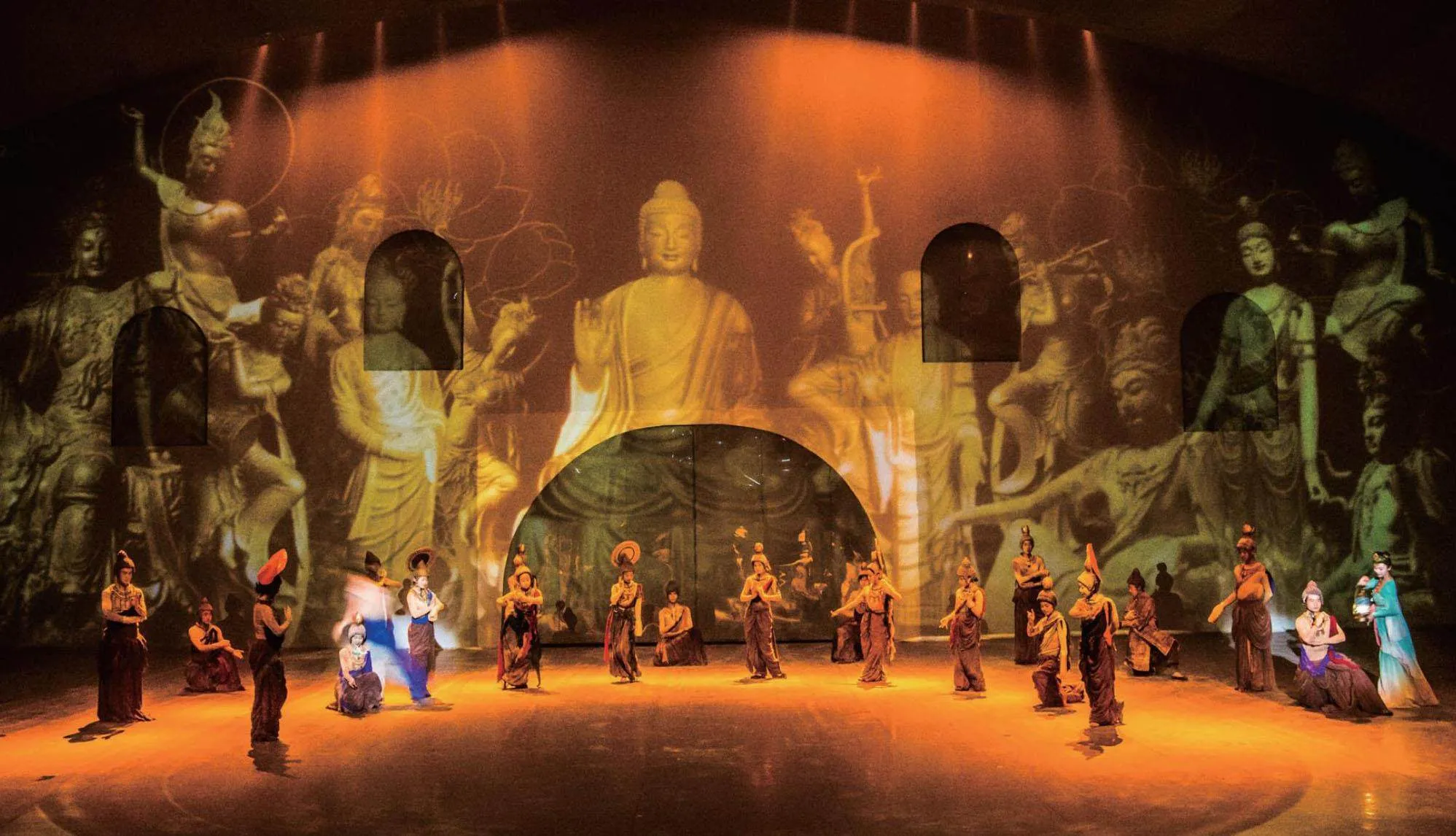

一場更開放、更親切、更豐盛的文化盛宴,打破演員與觀眾之間的空間界限,觀眾穿越時空,零距離感受博物館與戲劇融合的魅力。博物館+戲劇的創意演出還有許多,如以敦煌文化為主題的沙漠實景劇《敦煌盛典》、室內情景體驗劇《又見敦煌》、洞窟式沉浸體驗劇《樂動敦煌》、大型情景音畫劇《千手千眼》。又如國家典籍博物館推出的國風科幻沉浸式戲劇《永樂長思》,利用尋寶探險類劇情對《永樂大典》進行闡釋推廣和弘揚創新,引領觀眾了解《永樂大典》的前世今生。

觀眾從看史、聽史,到“置身史內”,變成歷史的“親歷者”和“見證者”,由被動接受變為主動參與。博物館+戲劇讓文物活起來,讓文化活起來,吸引更多人打卡游覽。

博物館奇妙夜,拓展文旅新空間

電影《博物館奇妙夜》以博物館為背景,展示了一個奇幻世界。展品在晚上變得栩栩如生,不再是靜態的,而是活靈活現、動態十足。展品還表現出互動性,它們不僅在畫面中被動移動,還與主角、其他展品、館內環境產生互動。電影版的博物館奇妙夜引人向往,現實生活中的博物館奇妙夜同樣創意吸睛。

如同盛夏的高溫天氣,全國的熱門博物館也熱得發燙。還有一些游客反映,因博物館閉館時間較早,根本逛不過癮,呼吁“博物館能不能晚點下班”。讓博物館“晚點下班”,反映出人們的期待和精神剛需。

其實,博物館“晚點下班”早有嘗試。國家自然博物館自2006年首次舉辦“博物館之夜”活動以來,已接待觀眾近10萬人次。近年來,各地博物館也開啟延時服務。浙江自然博物院在兩年前開設了全國首個“24小時博物館”,周一至周五開放到晚上12點,周六、周日全天開放,“夜游服務”圈粉無數。上海、成都等地不少博物館也紛紛發布通知,加入暑期延時開放的隊伍。

博物館之夜不僅是時間延長,還有更多元、更好玩的“打開方式”。如,洛陽多家博物館推出“夜宿博物館+劇本殺+科技”,讓游客沉浸式感受傳統文化與創意“碰撞”;上海四十多家博物館暑期開啟“博物館奇妙夜”活動,讓觀眾體驗“特展+活動+文創+社交”的文化新空間。

文博活化,玩轉各類創新形式

博物館是人類收藏歷史記憶憑證和熔鑄新文化的殿堂,擔負著保護、研究和展示人類及人類環境遺存、推動人類文明發展的重要職能,是連接過去、現在和未來的橋梁。新時代的10年,我國基本形成了類型豐富、主體多元、普惠均等的現代博物館體系,文博活化是文化傳承、創新發展的必然。

《歸元2023——遺落的明珠》《盛世歡歌》《湖光洄夢》等創意表演,蘇州灣博物館“博物館之夜”、青島啤酒博物館金色奇妙夜……文博活化樣式多,創意體驗正當時。

以文化人、以文惠民,以文潤城、以文興業。一個博物館,一所大學校。無論是在白天,還是在夜晚,博物館都是點亮城市文化之光的璀璨明珠,歷史與現代、文化與經濟在此交融,綻放出更加絢麗的光彩。

游戲重現文博

可以玩的“黑神話”

就在幾年前,或許人們都不會想到博物館衍生品、文創產品會像如今這般繁花似錦、桃紅柳綠。

這些年,各大城市中的博物館,早已脫下“高冷”的外衣,試圖與人們走得更近一些,再近一些。這不,就連電子游戲、劇本殺這類產品也開始跨界助力文博行業,讓各大城市的博物館們爭奇斗艷,煥發出新的生機。

那些在游戲里復活的“寶藏”

每一件文物,都是千年文化的烙印,它們雖無言無語,卻為我們今天的創意者們提供了一個又一個新奇而又具有意義的故事原型,更為我們一些故事重塑行業,比如游戲產業者,默默講述了無數被掩埋的歷史場景和故事。

成都金沙遺址博物館的鎮館之寶——太陽神鳥金飾,便于2022年初出現在了網易旗下游戲《永劫無間》中,演繹了一個“夢遇神烏,燃戰即啟”的故事。整套金烏主題皮膚以金沙遺址博物館館藏珍寶——商周太陽神鳥金飾為設計參考,將鳥羽元素作為紋樣和裝飾貫穿全身,以太陽元素作為底紋,再現了“金烏負日”的神話傳說。

如此這般操作的博物館明星們,相繼迎來了它們的新面目,如以龍門石窟聞名天下的洛陽龍門得以在虛擬世界中彌補亂世遭劫的遺憾,游戲《新倩女幽魂》做到了盧舍那大佛的完美再現。游戲《原神》與三星堆博物館跨界合作,推出宣傳視頻和系列周邊產品,還將文物形象植入游戲場景。就在不久之前,浙江省博物館也與游戲《未定事件簿》聯動舉辦線下打卡活動。蘇州博物館里,則設置起游戲《崩壞:星穹鐵道》活動展區,游戲中的角色“阮·梅”成了博物館的“講解員”。

另外,2022年手游《獵魂覺醒》攜手盤龍城遺址博物院,推出全新文旅跨界特別企劃“盤龍傳說”,通過數字化創新演繹,為玩家營造了一場別開生面的“遺跡之旅”。玩家可在古老文明的熏陶中,輕松地了解盤龍城遺址和商朝歷史文化。

還有一款《黑神話·悟空》的游戲,還原了山西古建實景,畫面震撼,預售開啟短短五分鐘內,即告售罄,全球銷售額突破一億元。

當博物館遇上“劇本殺”

如今,一到暑假、寒假便是各大城市的“80后”“90后”寶爸寶媽們帶著小朋友打卡各色博物館的旺季。當觀展成為大人、小朋友的必備,博物館館配文創便成了常規操作。此外,博物館還能和劇本殺聯合起來搞事情。

博物館“劇本殺”不僅是一次簡單的游戲,更是一次深度的歷史體驗。參與者可在扮演角色的過程中,獲得知識,帶入情感,并將歷史學習與輕松體驗相融合。

觀眾可以在國家典籍博物館的甲骨文展覽中進行《山海社的試煉》,在湖南博物院里探索《馬王堆符文之謎》,在洛陽古墓博物館里探尋《古墓探秘》,還可以去長沙市博物館和湖南省茶葉博物館聯合打造的《法門夢影》里體驗一番。

人們可以通過不同人物的角色扮演,“穿越”到不同的歷史時段,與歷史人物互動。伴隨不同歷史下的各種樂器,如琵琶、篳篥、鼓等傳統樂器演奏的旋律,在故事化的互動中逐步收集和學習歷史知識。

除此以外,人們還可以在虛幻的數字世界一睹寶藏們的“前世今生”,遙想人物故事及情節發展,并可在相應的體驗區佩戴VR眼鏡、手持手柄,化身樂師完成一場前所未有的精彩演奏。

游戲科技正在拓展文物創新表達的想象空間,游戲技術已成為文博機構虛實融合場景的重要技術力量。

當文化藝術打破固有圈層,我們不僅可以獲得更廣闊的觀展體驗,還可深入其中,在那一瞬間成為“歷史”的一部分。

萬物皆可AI

當AI照進博物館

當古老的文物與現代的科技相遇,會擦出怎樣的火花?隨著人工智能技術的不斷進步,博物館這一傳統展示人類文明的場所,正在經歷一場前所未有的變革。AI技術的介入,不僅極大地提升了展覽的互動性和教育性,更讓參觀者能夠以一種全新的視角,深入體驗和理解歷史與文化。

在數字化浪潮的推動下,博物館不再僅僅是靜態的展品陳列,而是變成了一個充滿活力、能夠與觀眾進行交流的智能空間。AI技術的應用,使得每一件展品都能夠“活”起來,講述自己的故事,與觀眾進行互動,讓歷史變得更加生動和立體。

從智能導覽機器人到增強現實(AR)展覽,從虛擬現實(VR)體驗到個性化推薦系統,AI技術正在以多種方式重塑博物館的展覽模式。通過這些技術參觀者不僅能夠更加便捷地獲取信息,而且能夠根據個人興趣和需求,獲得定制化的參觀體驗。

眼下,新升級改造的浙江省博物館,打造了沉浸式數字影像空間,通過數字的方式,讓浙江省博物館《富春山居圖·剩山圖》和臺北故宮博物院《富春山居圖·無用師卷》再現合璧。這是繼十多年前《富春山居圖》在中國臺灣“合璧”后的又一次“團圓”。

《富春山居圖》虛擬合璧

《富春山居圖》是元代著名畫家黃公望的杰作,清初不幸因火焚而斷為兩段,分別稱為《剩山圖》和《無用師卷》。其中,《剩山圖》由浙江省博物館收藏,而《無用師卷》則由臺北故宮博物院收藏。這兩部分在2011年6月1日通過數字技術實現了合璧展出。

為了滿足人們讓殘畫“團圓”的心愿,臺北故宮博物院運用了多媒體技術,首先模擬了圖卷合璧后的情景,然后通過3D技術將模擬圖呈現在40米長的電子屏上。這種技術的使用不僅讓分開數百年的兩幅畫在視覺上實現了“合璧”,也向偉大的畫家黃公望致敬,并通過現代科技放大了原作的魅力。

此外,臺北故宮博物院還計劃邀請新媒體藝術家林俊廷制作3D動畫版《富春山居圖》,參照黃公望《寫山水訣》里的畫樹、山石、云水、點景物及構圖的要訣,讓觀眾能夠身臨其境地體驗黃公望藝術的多元變化。通過這些創新的展示方式,數字技術的應用使得這幅傳世名作以一種全新的形式呈現給了現代觀眾。異地的展品可以通過數字技術“合璧”,那么也能通過這樣的方式在“原作”不搬動的情況下在異地展出。

天龍山石窟數字復原國際巡展

2024年5月,在希臘舉行的“美成天龍——天龍山石窟數字復原國際巡展”吸引了大批民眾前來欣賞了解中國石窟藝術。這個石窟造像展在不可能挪移石窟的情況下通過復原技術,到達多地展覽。自2021年10月開始“美成天龍”在南京大報恩寺遺址博物館展出兩個月。2023年9月,到埃及開羅中國文化中心開展,由太原市文物局與開羅中國文化中心聯合主辦;同年12月巡展回到國內,中國政法大學作為全國高校的首站展出。2024年5月,“美成天龍”在希臘雅典扎皮翁宮開展。作為國家“中華文化走出去”重點推廣項目之一,該展覽也曾在法國展出。

天龍山石窟位于山西省太原市晉源區西南40千米處的天龍山山腰,始鑿于北魏,其后東魏、北齊、隋、唐歷代開鑿,現存25窟,分列于東西兩峰山崖間。天龍山石窟自東向西排列,其中東峰分上下兩層,上層4窟,下層8窟,第1窟面東;西峰13窟,其中第11窟面東,第19、20窟面西,其余洞窟皆坐北朝南。這些石窟中存有1500余尊造像以及1144幅(頂)浮雕、藻井、畫像,以其精湛的石雕藝術和豐富的歷史價值而聞名,是中國十大石窟之一。“美成天龍”展覽利用了沉浸式影院、幻影成像、全息影像等科技手段,數字化再現了天龍山石窟藝術,并在不同國家和地區進行展示,促進了中外文化交流。

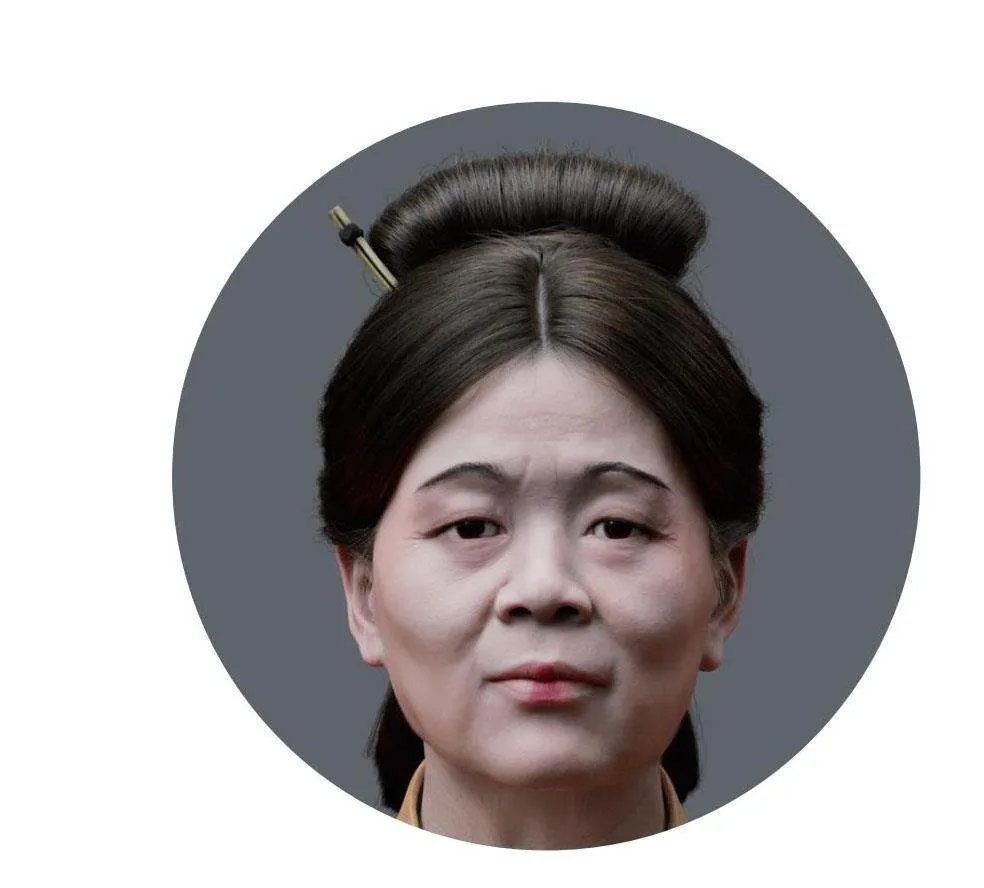

兩千年前的辛追夫人AI復原

當兩千年前的古人坐在你面前,跟你聊起她那個時代的故事,會是怎樣一種場景?2024年5月17日,在國際博物館日前夕,湖南博物院首次公開發布“辛追夫人”3D數字人形象。辛追夫人是漢代長沙國丞相利蒼的妻子,在1972年被發掘時,尸體被保護得很好,全身尚有柔軟的彈性,皮膚細密而滑膩,部分關節還可以轉動——兩千多歲的“年紀”,讓辛追夫人“創造了世界尸體保存紀錄中的奇跡”。

如今以辛追夫人為原型,進行數字形象建立和互動智能體打造,最大限度復原了其容貌,此次官宣的“辛追夫人”3D數字人形象,分別為年齡約35歲的全身坐姿版和50歲左右的頭部形象,可交互的AI智能體計劃在下半年推出。據透露,完成版的“辛追夫人”3D數字人將成為全球首個基于兩千年前保存完好的真實濕尸為原型打造的虛擬數字人。

目前,AI團隊還在緊鑼密鼓地進行“西漢向量數據庫”完善、多模態交互體驗優化等重要步驟。經過跟AI智能體多輪、長周期記憶對話式互動,建立“辛追夫人”AI智能體大語言模型及相關數據庫等。完成版的“辛追夫人”還將首次嘗試語意識別,使“她”在多種不同能力語言模型中自由切換,并擅長文物講解、共情和實時對話等;而且結合視素(即口語中音素的視覺描述。它定義了一個人說話時面部和嘴巴的位置或者狀態)口型匹配技術,使“她”的說話狀態更為逼真。

除了以上數字技術嘗試,在揚州中國大運河博物館,觀眾可以通過裸眼3D,以全景視角,一鏡穿越大運河沿岸8省的17座城市;在洛陽龍門石窟沉浸式體驗館,魚躍龍門、飛天牡丹等龍門文化符號通過全息投影呈現于人們面前;在線上打開敦煌“數字藏經洞”,可以毫米級高精度地觀察敦煌藏經洞文物……

數字文博讓藏品“活”起來,線上“云”逛館打破時空限制。文博領域與數字技術深度融合,使文物在當代煥發活力、彰顯價值。AR、VR、AI等技術的廣泛應用,讓“文物活起來”,博物館“永不閉幕”,也讓承載中華文明基因的瑰寶更好地擁抱公眾和未來。