兒童藥源性急性腎損傷八連問

兒童各個臟器發育并不完善,無法完全勝任藥物在體內的代謝和排泄工作;而腎臟又是人體代謝和排泄藥物的重要器官,因此兒童藥源性急性腎損傷在臨床上很常見。那么,對于兒童藥源性急性腎損傷,我們應該如何預防和治療呢?通過8個問題,我們簡單地了解一下。

問題一:什么是藥源性急性腎損傷?

凡是由藥品不良反應(ADR)或者藥品不良事件(ADE)引起的腎臟結構和/或功能損害,均稱為藥物性腎損傷(DKI)或藥源性腎損傷。DKI在病程上可以急性發生,在短時間內引起腎功能快速下降,臨床表現為急性腎損傷(AKI)。

問題二:兒童為什么容易發生藥源性急性腎損傷?

腎臟是人體代謝和排泄藥物的重要器官,且腎臟血流量豐富,藥物更容易到達腎臟。另外,兒童正處于生長發育期,腎臟結構和功能尚不完善,藥物對腎臟產生毒性作用的風險較大,所以更容易發生藥源性腎損傷。

問題三:藥源性急性腎損傷有什么典型表現?

兒童藥源性急性腎損傷通常在第一次用藥(不慎使用具有腎毒性或潛在腎毒性的藥物)或用藥數日后出現,生物監測指標會提示腎功能異常(如血肌酐值升高、腎小球濾過率降低等)、一些急性腎臟損傷標志物的升高(如血清胱抑素C、尿NGAL等)等。臨床表現有尿量減少、水腫、血尿、蛋白尿;隨著電解質的紊亂,還會出現乏力等不典型癥狀。腎間質水腫、腎臟腫大可能牽扯腎被膜出現雙側或單側腰痛。

問題四:如何預防兒童藥源性急性腎損傷?

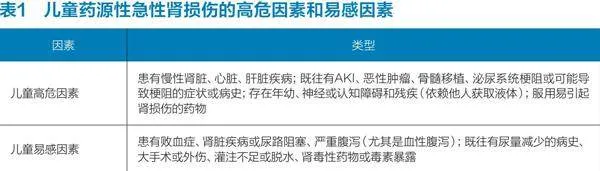

目前,尚無預防藥源性急性腎損傷的藥物,預防兒童藥源性急性腎損傷的關鍵是評估它的發生風險—主要是對有藥源性急性腎損傷高危因素或易感因素的患兒進行密切監測,從而降低藥源性急性腎損傷的發生風險。

兒童藥源性急性腎損傷的高危因素和易感因素見表1。

問題五:哪些藥物容易導致兒童藥源性急性腎損傷?

可能導致兒童藥源性急性腎損傷的藥物眾多,包括中、西藥的各種劑型、品種,且各種給藥途徑均可發生。國內資料顯示,目前導致腎損害最常見的藥物仍為抗菌藥物,占39%~54%;其中導致兒童藥源性急性腎損傷的有氨基糖苷類、青霉素類、頭孢菌素類以及磺胺類藥物等。

另外,常見的非甾體抗炎藥如對乙酰氨基酚、布洛芬等,也可能導致兒童藥源性急性腎損傷。其他的如造影劑、免疫抑制劑、抗腫瘤藥、抗高血壓藥(如血管緊張素轉化酶抑制劑、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑、利尿劑等),使用時也需要注意。而且,多種藥物聯合應用導致腎毒性增強的情況也普遍存在。

問題六:發生急性腎損傷應該如何治療?

首先,一旦確診急性腎損傷應立即停用可疑藥物,并盡早根據病因和分級進行治療。治療過程中,避免使用腎毒性藥物,并根據估算腎小球濾過率調整藥物劑量,避免腎臟進一步受損。同時,加強容量管理和營養治療,維持水、電解質和酸堿平衡,積極防治其他并發癥。若出現需要緊急透析的指征,如急性心力衰竭、嚴重高鉀血癥或酸中毒等,應及時進行腎臟替代治療。

問題七:兒童藥源性急性腎損傷的預后如何?

與慢性腎臟病不同,藥源性急性腎損傷的預后良好。如果能及時發現并經正確治療,多數患兒的腎功能可在數周或數月內完全恢復,只有個別病情嚴重者會產生不可逆的腎臟損害。此外,良好的預后與出院后的遠期不良事件有關,如AKI再發、進展為慢性腎臟病(CKD)或終末期腎臟疾病(ESRD)、心血管事件、死亡等—也就是說,患兒腎功能好轉后應注意保護腎臟,預防AKI再發等,而不是當作腎損傷從未發生。因此,AKI患兒應做好定期隨訪,監測尿蛋白、腎小球濾過率(GFR)和血壓等指標。

問題八:關于兒童合理用藥的注意事項有哪些?

兒童并非成人的縮小版,兒童用藥劑量與年齡、體重、發育程度、病情等均有關。減少劑量不能靠猜,分藥不能靠掰。

家長應在醫生或藥師的指導下給孩子用藥,避免同時使用多種藥物,慎重選擇解熱鎮痛藥—因為多數感冒藥中都含有解熱鎮痛的成分,如小兒氨酚黃那敏與復方感冒靈顆粒里均含有對乙酰氨基酚、感冒通里含有雙氯芬酸鈉,如果已經吃了該類藥物再額外吃退熱藥,就會造成某些成分過量,增加腎損傷的風險。

最后,盡量避免使用具有腎毒性的藥物,若必須使用,應盡量口服或使用最低有效劑量并縮短療程。