《古詩十九首》中的真境

《古詩十九首》最早見于蕭統的《文選》,劉勰在《文心雕龍·明詩》中評論其為:“觀其結體散文,直而不野;婉轉附物,怊悵切情:實五言之冠冕也。”《古詩十九首》上承《詩經》、兩漢樂府以及民間歌謠的精華,在描景狀物、抒發真情實感方面完全繼承了以往詩歌創作的長處:寫景時如臨真境,抒情時情真意切,表意時言近旨遠。總體來看,《古詩十九首》所呈現出的真誠質樸的特色,是由意象之真到情感之真,再到感悟之真,共同構成了一個真的境界。

歷史上,一些文學批評家或專著評論都直接或間接地談及詩歌中的“真”。例如,陳繹曾在《詩譜》中評論《古詩十九首》時,則將其風格特征總結為“情真、景真、事真、意真,澄至清,發至情”;王國維的《人間詞話》談到境界時也提出“故能寫真景物、真感情者,謂之有境界。否則謂之無境界”。本文從對真景、真情、真意這幾個方面的分析入手,將不同方向零散的研究提升到整體境界塑造的層面,以便深入地理解詩中的真境。

一、對真境的闡釋

王國維《人間詞話》中談到境界時說:“境非獨謂景物也。喜怒哀樂,亦人心中之一境界。故能寫真景物、真感情者,謂之有境界。”境界的形成與作品的創作過程是一致的,真正動人的文藝作品是真實自然、有感而發的。當我們創作的時候關注到了自然界的景物,這些景物觸動了我們內心中某種情感,在經過我們的精神活動的處理之后,內心的情感和自然界的景象融為一體,達成渾然的主客觀交織的文化世界,它是自然而真實的,而非反復推敲、拼湊而成的。它除了蘊含著豐富的情與景,還形成并表現出一定的文化內涵,這樣就形成了渾然一體的境界。王國維提出的“境界說”有幾個層次:首先,情和景必須真實;其次,“境界”必須是情與景的統一;最后,“真景物、真感情”得以鮮明真切地表達即可,不因內容不同而有高下之分。《古詩十九首》顯然做到了這幾點,詩中的主人公的情感與眼中所見景物交融,完成了情感的自然抒發,并使讀者透過文字感受到一種真實的生命體悟。它們共同構建了《古詩十九首》中的“真境”,所謂“真”,是指其對所觀察到的世界的真實描繪,以及對心中情感和體悟的真實抒發;所謂“境”,就是經由真景、真情、真意共同構建出來的渾然境界。

二、真景

中國古代詩歌從《詩經》起就形成了借物起興、托物言情的詩學傳統,景象是詩歌不可缺少的重要內容。詩人將在自然世界中感受到的事物內化于心,經過選擇和藝術性的創作,在詩中重新描摹出來,成為進一步表情達意的基礎。景的建造離不開所選意象的支撐。以下我們將從詩歌中常見的植物意象、動物意象以及其他對造景有重要性的意象進行分析,從《古詩十九首》中構成詩景的意象系統入手,分析其中的真景。

(一)詩中描寫的植物意象

復雜多樣的植物是詩人描寫的重要內容,從《詩經》中的“采采卷耳”“參差荇菜”“食野之蘋”,到《楚辭》中復雜的香草美人意象,植物意象的選取給詩歌注入了無限的生機和變化。在《古詩十九首》中,植物意象也是參與構成詩歌真景的重要內容,植物意象的選取反映了詩人對自我所處的自然環境的觀照,是構成詩人內心世界的重要部分。這些植物意象可以分為繁盛茂密和衰敗孤獨兩類(見表1),參與構造了詩歌的樂景與悲景。

綜合來看,對于繁盛草木的描寫在色彩上以充滿生機的綠色為代表,非常鮮明。除此之外,植物的種類繁多、數目眾多,樹木、花朵、芳草更是常常成群出現。相對應的,對于衰敗植物的描寫主要以冷色調的白色為主,以低矮易枯萎的草為主,即使是描寫到樹木和竹子時,也被看作薪柴或孤孤單單沒有生氣的、失去了生命力的事物。詩歌中的樂景和悲景從這些植物中自然地蔓延和生長開來,給讀者以情緒上的感染。值得注意的是,詩歌中的植物描寫是與時序節令的變化相關的,春去秋來、草木榮枯符合現實生活,因此詩歌中茂密繁盛的植物有著向衰敗孤獨轉化的趨勢,即使是樂景也總是與哀傷悲涼的情感相聯系。這些植物在建構詩歌自然環境的同時,對于詩歌抒情主人公形象的塑造以及年華易逝的人生觀的形成都起到了重要的渲染作用。

(二)詩中描寫的動物意象

與植物一樣,自然界中的動物也常常在詩歌中出現,《古詩十九首》中動物描寫對于情景的構造也發揮了重要作用。有研究統計,詩中出現的動物可以分為馬、鳥、昆蟲三類,每一類下又有幾種不同的動物,共計十一種,具體包括胡馬、駑馬、越鳥、雙鴻鵠、玄鳥、雙飛燕、晨風、鴛鴦、蟋蟀(促織)、秋蟬、螻蛄。詩歌中選擇的這些動物意象反映了詩人生活中的真實景象以及內心的活動。

作為古代重要的交通手段,馬和出行是緊密結合難以分開的,而在詩人的生活體驗中,馬給人帶來的是一種不適感。譬如,“胡馬依北風”(《行行重行行》),人在遠離家鄉的北方,在呼嘯的風中騎著外地的馬,給人一種強烈的疏離感,在廣袤的空間中,詩人仿佛無依無靠,騎馬遠游成了一種流浪;而“驅車策駑馬”(《青青陵上柏》),則給人一種渾渾噩噩不知去向的笨拙感和迷茫感。在鳥類意象中,鴛鴦、雙飛燕、雙鴻鵠等是出雙入對的存在,鳥的相依相偎是人在自然中尋求安慰的方式,在詩中也表達了“思為雙飛燕”(《東城高且長》)和“愿為雙鴻鵠”(《西北有高樓》)等美好的愿望,當理想與分離的現實相對比,相思離別的情感油然而生。昆蟲意象常常與生命短促的悲哀相聯系。“蟋蟀(促織)”“秋蟬”“螻蛄”無一例外,都是生命短促的小蟲,詩人在困頓中看到這些迅速流逝的生命,加重了其內心的無奈和悲哀。總結來說,馬的意象反映出詩人所處空間的擴張,昆蟲的意象反映出詩人感受到時間的壓縮和流逝,鳥類意象反映了詩人自我安慰的失敗。這些動物意象,共同構成了一個蕭瑟悲涼、失去希望的景象空間。

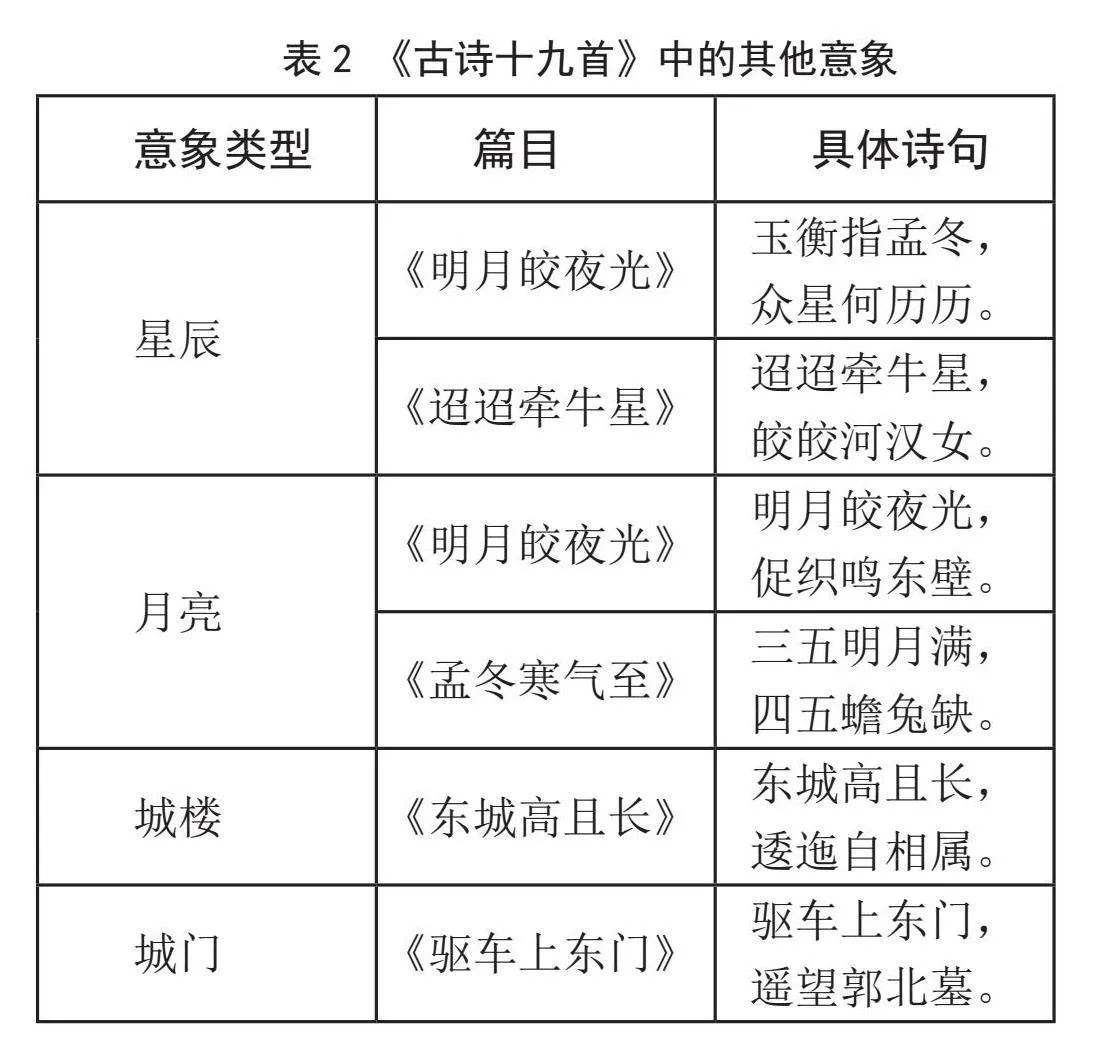

(三)詩中描寫的其他意象

詩歌中除了動植物意象以外,還有一些其他意象較為獨特(見表2),對于詩歌情景的構造有較為重要的作用。

作為遙寄情思的美好事物,星辰明月經常被選用。它們雖然觸不可及,但其光輝卻照耀著相隔千里的人們,傳遞著男女之間的相思之情。而城樓和城門往往與偏遠和孤高相聯系,走向城樓和城墻,面對廣闊的宇宙天地,常常生出人生短暫、生命渺小的無力感和漂泊遠去的遺棄感,易于營造出悲戚寂寥的環境。

總結來說,《古詩十九首》中意象的選取是豐富多樣的,既涉及有生命的動植物,也不忽視風雨、星月、城門等無生命之物;既能塑造喜人的樂景,也能通過意象構建惹人哀傷的悲景;既構造了廣闊的敘事“大環境”,又不忽視在細節處著手營造“小氣候”。通過對這些現實意象的靈活選取和運用,《古詩十九首》不重藝術幻想和精巧的構思,以自然世界中的景物入詩,構建了詩歌真景,為詩人情感的抒發提供了完美的環境。

三、真情

中國古代詩歌具有“借物起興”“借景抒情”的詩學傳統,《古詩十九首》也不例外,其詩歌的真景塑造,總會引發出抒情主人公的真情。按照抒情主人公的情感不同,分為表達思婦閨怨之情、表達游子的思鄉懷人之情、表達士人沉淪下層的悲苦之情的三類詩歌。

(一)思婦閨怨之情

《古詩十九首》中的思婦們都是情真意切,毫不掩飾自己對外出游子的眷戀以及對夫妻團聚的惦念,但在具體表達方式上和程度上又有所區別。像《行行重行行》具有淳樸清新的民歌風格,其中描寫的思婦溫柔又無奈,開篇訴說“行行重行行”,好像心愛之人正在一步一步地遠離自己,詩歌最后又以“努力加餐飯”這一句無可奈何的寬慰收尾,這種淡然的結尾反而顯示出思念之情的深切;與之類似的有《迢迢牽牛星》中的思婦,以牛郎織女的傳說為引子,訴說自己相思成疾每日以淚洗面的情境,最后“脈脈”二字把悲傷戛然止住。兩首詩把自己的思念之情娓娓道來,體現了東方女性一心一意的真情和含蓄內斂的深層特性。在《青青河畔草》中的思婦的情感表達則更加大膽潑辣,作為曾經的“倡家女”,她不矯情造作,直接借物起興,對自己美艷動人的姿態顧影自憐,結尾又以“空床獨難守”這種大膽的宣言奏出了哀怨的強音。到《冉冉孤竹生》,思婦的形象又是一變,詩歌先是仔細回憶和描述了自己遠嫁過來依附丈夫的情境。但是自己的夫君新婚后就遠走與自己別離去追尋功名和財富,她幻想中的“軒車”來得太遲,自己就像過季的蕙蘭“將隨秋草萎”。正是因為新婚別離,婦人心中的傷痛更甚,其思念之情逐漸走向怨懟之情,其情之真、愛之切令讀者為之動容。

(二)游子思鄉懷人之情

《古詩十九首》中直接描寫游子思鄉的詩歌并不多,但是每一首都代表了不同的心境。像《涉江采芙蓉》中的游子跋涉過河,順手采下水中的芙蓉花,而“芙蓉如面”,想將它送給家鄉心愛的姑娘不得,勾起了排解不開的無限思鄉懷人之情;而《明月何皎皎》中的游子,在皎皎明月的照耀下輾轉難眠,滿腹的愁思不知向誰排解,只得“淚下沾裳衣”。

游子詩和思婦詩像是互相唱和,雙方雖然在遙遠的兩端,但心中的思念之情卻十分真摯,仿佛能夠打破時間和空間的界限,互相感受到對方的愛意。《古詩十九首》中蘊含的這種熾熱的情感兩相拼合,一方面形成了對愛情母題的完美詮釋,這種真摯的情感流露于詩歌的字里行間,賦予詩歌千年不衰的感人力量;另一方面又是對羈旅、愁思之苦的繼承和延續,歌頌相聚與分別的苦與樂也是創作中難以回避的主題。

(三)士人懷才不遇、沉淪下層的悲苦之情

《古詩十九首》或為東漢末年無名氏的作品,在世道衰敗的亂世,官員的選拔混亂無序,如果不能攀附權貴,想要靠個人的才干走向成功十分困難,因此普通士人的生活并不順利,所有的希望和追求都越發渺茫,其中的部分詩歌就體現了當時下層士人懷才不遇、沉淪下層的悲苦之情。像《西北有高樓》中的主人公借聽曲而感嘆人生際遇,“不惜歌者苦,但傷知音稀”,抒發自己的懷才不遇之悲苦。像《明月皎夜光》中的主人公情感則更為激憤,昔日的同窗好友高升后“不念攜手好,棄我如遺跡”,有感于朋友平步青云后的嫌貧愛富,發出了摒棄世間虛名的感嘆。表面書寫其溢于言表的激憤、悲痛之情,深層隱藏的則是自己才華抱負無所施展的寂寥和對時代風氣的無奈。

四、真意

除了表達思婦游子相互思念之情以及士人懷才不遇的感傷之情的詩歌以外,其余幾首則更加深沉和憂郁,作者們從自身的不幸經歷出發,結合自己觀察和感受到的生活內容,表達了自己對宇宙人生的重新認識以及人應該如何度過一生的思考,發出了“人生天地間,忽如遠行客”(《青青陵上柏》),“所遇無故物,焉得不速老”(《回車駕言邁》),“人生忽如寄,壽無金石固”(《驅車上東門》)等呼喊。這些思考超脫了時代的束縛,具有哲學上的思辨意義,給后來的人們以無限的啟發,構成了《古詩十九首》在意義層面的真實,即對生命意義的反思。

(一)理想的破滅

漢末游子離鄉,目標多為施展自己的才能以實現政治理想和抱負。但當時代環境惡化,向上晉升的通道被破壞,在政治上不能有所建樹時,仿佛失去精神寄托,身處世間而無所依憑,對于人生的下一步目標也逐漸模糊,“遠行”“漂泊”“哀怨”等思想就衍生出來,產生了“人生忽如寄”(《驅車上東門》)的悲哀。《莊子·知北游》中提到“人生天地之間,若白駒之過隙,忽然而已”,《尸子》中則提到“人生天地之間,寄也。寄者,固(歸)也”。《古詩十九首》的作者們也意識到了光陰似箭、“人生如寄”的現實狀況,當外在的政治追求失敗后,他們轉向內心,更加關注自己的內心世界和生命狀態。當清醒地意識到所處的現實環境后,他們意識到雖然生命仍然短暫,但可以轉換一種生活的方式,找尋新的意義。

(二)對現實的追求

在徹底擺脫了過去之后,作者們作出了“及時行樂”的選擇,即人應該自由地在短暫的一生中追求自己的幸福和安逸,不應受世俗瑣事的桎梏。

詩歌中常常出現隨著時序枯萎的草木和寂寥悲慘的環境,面對自己快速流逝的短暫生命,詩人產生了強烈的無力感,在痛苦中掙扎度日,最終決定放棄從前的追求,把握當下的現實。像“為樂當及時,何能待來茲”(《生年不滿百》),“滌蕩放情志,何為自結束”(《東城高且長》),就是給失意的人生找到了另一條出路。這也是有幾方面原因的:首先,在東漢末年動蕩時局下,順其自然求得心安的思想很容易再次盛行,其注重個人精神自由和解放的思想內涵容易被大眾所接受;其次,在人們認識到生命的脆弱與短暫的時候,傳統的封建禮教難以束縛人們內心深處隱藏的追求,人們渴望解放自己的天性,追求此生的幸福,在短暫生命中獲得滿足。作者們重新反思并認識了自己的人生和未來,走向了另外一條道路。

《古詩十九首》在真景方面,從意象選取上是多方面、多層次的,構成了一個個迫近真實的或喜或悲的敘事空間;在真情方面,不論是游子、思婦,還是沉淪的士人,作為抒情主人公都借著景物抒發了自己內心的真情實感;在真意方面,當情與景完美交融,詩歌展現出一種重新面對宇宙人生的新思考。王國維《人間詞話》中說:“言氣質,言神韻,不如言境界。有境界,本也。氣質、神韻,末也。有境界而二者隨之矣。”《古詩十九首》的真景、真情、真意三個層面互相支撐并層層遞進,形成了獨特的真境,成為詩歌創作的典范。