科創中國·成果

研究揭示海洋次表層熱浪/冷浪的關鍵機制

10月16日,中國科學院南海海洋研究所詹海剛團隊在《自然》上在線發表了題為Common occurrences of subsurface heatwaves and cold spells in ocean eddies的研究論文。該研究突破了次表層連續觀測數據嚴重匱乏的限制,首次在全球尺度上揭示了渦旋在驅動海洋次表層熱浪/冷浪事件中的關鍵作用,并提出了渦旋會放大全球變暖對次表層極端溫度的影響并加劇強熱浪/冷浪的發生。

研究揭示了海洋次表層熱浪/冷浪與表層極端溫度事件在時空分布與物理機制上的差異,提出了僅通過海表溫度信息無法準確探測次表層熱浪/冷浪事件的觀點。相比之下,衛星遙感的海面高度異常能夠較好地捕獲海洋渦旋活動的信息,因此可以成為探測次表層熱浪/冷浪尤其是強熱浪/冷浪事件的關鍵指標之一。同時,渦旋對次表層溫度、溶解氧和浮游植物的影響機制相似,因而這一成果對剖析和預測全球變暖影響下次表層海洋貧氧、浮游植物藻華等極端事件具有參考意義。

發現海水直接電解制氫新策略

中國工程院院士、深圳大學教授謝和平團隊就海水中的氯離子引發副反應和電極腐蝕現象,提出一種新的解耦式海水直接電解制氫策略,將有助于豐富和進一步構建破解海水復雜成分影響的海水電解制氫理論體系和技術框架。相關研究成果發表在《自然·通訊》上。

該研究針對海水制氫中最棘手的氯離子干擾難題,引入氧化還原介導的解耦策略,利用兼具熱力學和動力學優勢的陽極反應,巧妙規避了傳統電解水制氫過程中析氧反應與氯離子反應的直接競爭,大幅降低了電化學腐蝕。同時,該研究探明了電解系統陰極析氫反應與陽極亞鐵氰酸根氧化反應的高效性,厘清了解耦體系下氧氣自發穩定產出的反應機理,實現全新系統在真實海水環境下250小時長時間穩定運行。

青藏高原湖泊水儲量估算研究獲進展

青藏高原湖泊數量眾多且分布密集,是青藏高原的重要組成部分。然而,湖泊的水下地形測量數據較少,對高原湖泊水儲量及其變化的準確估算有一定影響。盡管激光雷達的穿透特性被應用于重建濱海水下地形等領域,但由于穿透深度淺、水下光子提取困難、湖泊水質復雜等難題,限制了激光雷達在重建湖泊水下地形的應用。

中國科學院青藏高原研究所環境變化與多圈層過程團隊研究員張國慶聯合美國、英國以及中國臺灣的科研人員,提出了基于ICESat-2激光雷達高度統計數據的湖泊水下地形重建方法,并應用于青藏高原的60個湖泊。該研究解決了ICESat-2激光雷達高度計數據計算量大、激光雷達穿透深度有限、無法重建大型湖泊水下地形的問題。研究顯示,模擬與實測的湖泊體積具有良好的一致性,最大水深的平均絕對百分比誤差為8.0%,湖泊體積的平均絕對百分比誤差為19.7%。這一研究基于遙感手段初步估算了青藏高原湖泊水儲量,為湖泊未來水量變化預估、水量平衡分析和水資源管理提供了數據支持。

相關研究成果發表在《環境遙感》(Remote Sensing of Environment)上。

最高光電轉化效率鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池誕生

太陽能電池作為將太陽能轉化為電能的關鍵技術,一直是清潔能源領域研究和應用的熱點。其光電轉化效率及穩定性備受關注,也是相關科學家持續研究的重要方向之一。

由中國科學院化學研究所、北京分子科學國家研究中心李永舫/孟磊團隊與合作單位德國波茨坦大學菲尼克斯·朗(Felx Lang)教授等共同完成,成功研發出高效穩定的鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池,達到26.4%的光電轉化效率,是已報道的此類疊層太陽能電池的最高效率。相關研究成果在國際頂級期刊《自然》發表。該成果為寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池降低電壓損失提供了全新思路,將有力促進鈣鈦礦/有機疊層太陽電池的發展。

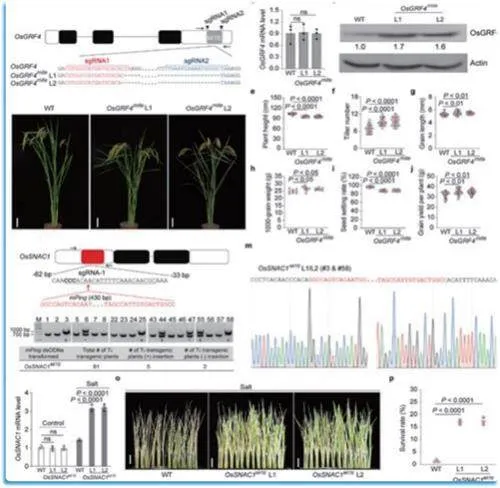

科學家利用基因編輯轉座子改良水稻性狀

轉座子(TEs)是真核生物基因組中廣泛存在的DNA重復序列,約占水稻基因組的35%。轉座子是植物產生遺傳變異的重要來源,通過多種機制調控基因表達及表型變異。水稻的泛轉座子變異圖譜研究表明,轉座子在水稻馴化和育種性狀改良方面發揮重要作用。

近日,中國科學院院士、遺傳與發育生物學研究所研究員李家洋帶領的科研團隊,聯合崖州灣國家實驗室的研究人員,在《植物生物技術雜志》(Plant Biotechnology Journal)上在線發表飛題為Generation ofOsGRF4 and OsSNACl alle lesfor improving rice agronomictraits by CRISPR/Cas9-media teo manipulation oftransposab le elements的研究論文。該研究通過對水稻基因OsGRF4或OsSNAC1的非編碼區進行轉座子編輯,實現了對目的基因表達的精確調控。同時,該研究創制的優良等位基因為作物遺傳育種提供了新策略。

微塑料風化研究添新工具

微塑料是尺寸小于5毫米的塑料顆粒,廣泛存在于全球各類水體中,從河流、湖泊、近海,遠至大洋、深至馬里亞納海溝都已被發現。微塑料在動物體內富集,在人體胚胎已被發現,它們難以降解,會釋放有害物質,并作為其他污染物的載體,危害自然生態和人類健康,已成為掀起全球性挑戰的新型污染物。

近日,清華大學深圳國際研究生院副教授廖然團隊與香港城市大學助理教授晏萌團隊合作,利用自主研發的微型顆粒物精細分類檢測儀,為研究微塑料風化過程提供了關鍵數據。相比傳統檢測儀器,合作團隊開發的儀器具備高通量、無損、免標記的優勢,該儀器能夠快速、準確地檢測出不同風化階段的微塑料,顆粒最小尺寸可至亞微米。為理解微塑料在海洋環境中的長期演變過程提供了重要工具支持。