科創中國·成果

首個業務化運行的激光通信地面站建成

9月15日,中國科學院空天信息創新研究院自主研制的500毫米口徑激光通信地面系統在帕米爾高原完成部署,標志著我國首個業務化運行的星地激光通信地面站正式建成并進入常態化運行階段。該站的建成打通了星地激光通信全鏈條業務流程,將進一步推進星地激光通信的工程化應用,改變我國目前衛星數據接收僅靠微波地面站的現狀。

星地激光通信以激光為載體,可實現衛星與地面之間的高速信息傳輸,是未來星地高速通信的重要手段。區別于傳統的微波通信,星地激光通信的優勢在于可用頻譜資源豐富、帶寬可達數太赫茲,相較于微波通信提高了十倍到近千倍。同時,激光通信系統重量輕、體積小、功耗低、保密性強,能夠滿足星地海量數據傳輸需求。

自2019年以來,空天院在帕米爾高原建設完成了星地激光通信地面站,包括位于海拔約4800米的科研區和位于海拔3300米的保障區。激光通信地面系統部署在科研區,運維人員工作在保障區,未來將通過遠程操作方式實現長期可靠的業務化運行。

新策略實現單糖和二糖精確識別和分類

近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員卿光焱團隊在糖類識別領域取得新進展,提出三元共組裝策略,實現了單糖和二糖的精確識別和分類。相關成果發表在《先進科學》上。

通過識別糖類結構,研究人員能夠開發出針對這些糖類或其相關蛋白質的藥物,從而調節病毒入侵、細胞黏附和免疫反應等生物過程。然而,由于糖類結構復雜,目前在高特異性和選擇性糖類識別配體方面仍存在挑戰,限制了該糖類在生物化學和生物醫學領域的應用。

為了解決這一難題,研究團隊提出了一種三元共組裝策略,不僅避免了復雜的分子合成和繁瑣的提取步驟,還提高了糖類識別的特異性和敏感性,為設計糖類受體提供了一條新途徑,有望推動糖類相關藥物開發、疾病診斷和治療。

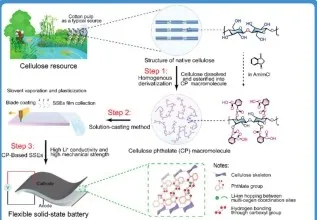

纖維素基固態電解質研究獲進展

纖維素是地球上豐富的天然高分子材料,具有低成本、高強度、可生物降解等特點,在紡織、造紙、生物醫用、包裝、電子器件等領域得到應用。纖維素因優異的力學性能和電化學穩定性在二次電池固態電解質(SSE)中展現出潛力,但纖維素的離子絕緣性使其局限于惰性支撐材料應用。

中國科學院化學研究所分子納米結構與納米技術院重點實驗室曹安民課題組利用纖維素豐富的化學平臺進行均相衍生化改性,通過綠色可擴展的工藝,將惰性的纖維素轉化為高性能鋰離子導體。相關研究成果發表在《自然-可持續發展》上。該工作由中國科學院化學研究所和中國科學院物理研究所合作完成。

該工作基于纖維素分子工程,突破了聚合物基電解質中高強度與高離子電導率難以兼具的難題,發展了通過綠色可持續的工藝開發高性能固態電解質的新途徑,展現了纖維素在電池中的應用潛力。

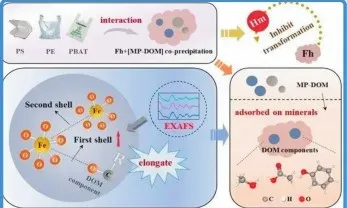

研究揭示微塑料進入環境后老化過程及環境效應

近日,西北農林科技大學資源環境學院郭學濤教授團隊在Environmental Science Technology上連續發表三篇文章,系統闡述了微塑料進入環境后的老化過程與機制及其產生的環境效應。

該團隊探究了溶解有機質的分子量對微塑料在水環境中的光老化過程的影響與機制。結果表明微塑料的老化在很大程度上取決于共存溶解性有機質的分子量。其中,低分子量溶解性有機質中的高光敏熒光成分明顯高于其他分子量,其可通過降低光屏蔽效應、提供供電子能力和增強活性物種產生,從而顯著促進了微塑料的光老化。值得注意的是,在黑暗條件下,低分子量溶解性有機質中的酚類和醌類物質可通過電子穿梭和氧化還原循環產生羥基等活性物質,促進了微塑料的老化。該研究對了解微塑料在地表中的遷移轉化有更廣泛的影響。

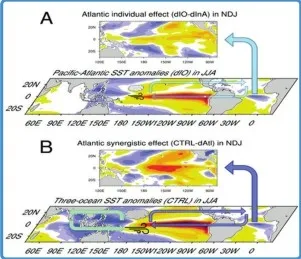

研究證實三大洋跨洋盆作用對ENSOO的重要性

厄爾尼諾-南方濤動(ENSO)是地球系統中最顯著、影響最廣泛的年際氣候變率。中國科學院南海海洋研究所研究員王春在團隊與中山大學教授楊崧團隊合作,利用一系列全球氣候模式試驗,證明了超級厄爾尼諾現象是熱帶三大洋相互作用的結果,并發現熱帶大西洋和印度洋的耦合效應在超級厄爾尼諾的形成和發展中起著至關重要的作用。相關成果近日發表于《科學進展》(Science Advances)上。

論文通訊作者王春在表示,該研究證實了三大洋跨洋盆作用對ENSO的重要性,明確了大西洋和印度洋在助推超級厄爾尼諾中的關鍵作用,指出了從單一大洋研究的局限性,強調了考慮協同耦合效應以更全面準確地理解三大洋相互作用的必要性。

一種超分子聚合玻璃問世

探索無機成分以外的玻璃是人造透明材料發展的新方向,受聚合物和超分子玻璃的啟發,科研人員探索通過低分子量單體的聚合制備透明玻璃。

中國農業科學院麻類研究所可降解材料開發與利用創新團隊聯合有關單位,構建了一種超分子聚合玻璃,具有優異的抗沖擊性、阻燃性和光學透明度,解決了目前超分子玻璃機械性能差問題,可作為工程玻璃應用到農業、建筑業等領域。相關研究成果近日發表在《材料視野》(Materials Horizons)上。