立交及軌道橋下新建道路工程方案設計研究

抗戰兵工博物館配套道路工程穿越重慶主城交通核心節點鵝公巖立交及重慶軌道交通環線橋梁,為將該工程對既有立交、軌道交通運營和周邊區域的影響最小化,文章深入分析了既有立交、軌道的橋下空間及周邊區域,合理考慮工程的可行性,提出與現狀橋下結構保持足夠凈距及做好安全結構保護的施工方案,可供類似工程參考。

橋下空間;道路工程;軌道保護

U412.38A160534

作者簡介:

夏宇翔(1988—),高級工程師,研究方向:道路工程。

0" 引言

對于利用城市交通核心節點立交、軌道橋下空間的道路方案設計,需深入分析既有立交、軌道的橋下空間及周邊區域[1],要合理考慮工程的可行性以及項目建設對既有道路及軌道交通規避不利影響,也應避免影響周邊居民原有的生活及出行節奏。

因此,做好此類道路工程的設計是非常重要的。須考慮在既有密集的立交及軌道橋墩之間修建道路的可行性及必要性[2]。本文就抗戰兵工博物館配套道路工程的方案設計進行了研究。

1" 工程概況

作為抗戰兵工遺址公園重要組成部分,重慶建川博物館是全國首個洞穴抗戰博物館聚落,位于重慶市謝家灣付家溝片區。現重慶建川博物館區域僅一條公園內部道路與黃楊路連接,且該連接道較窄,車行道寬度僅7 m,坡度較大,車行不便。

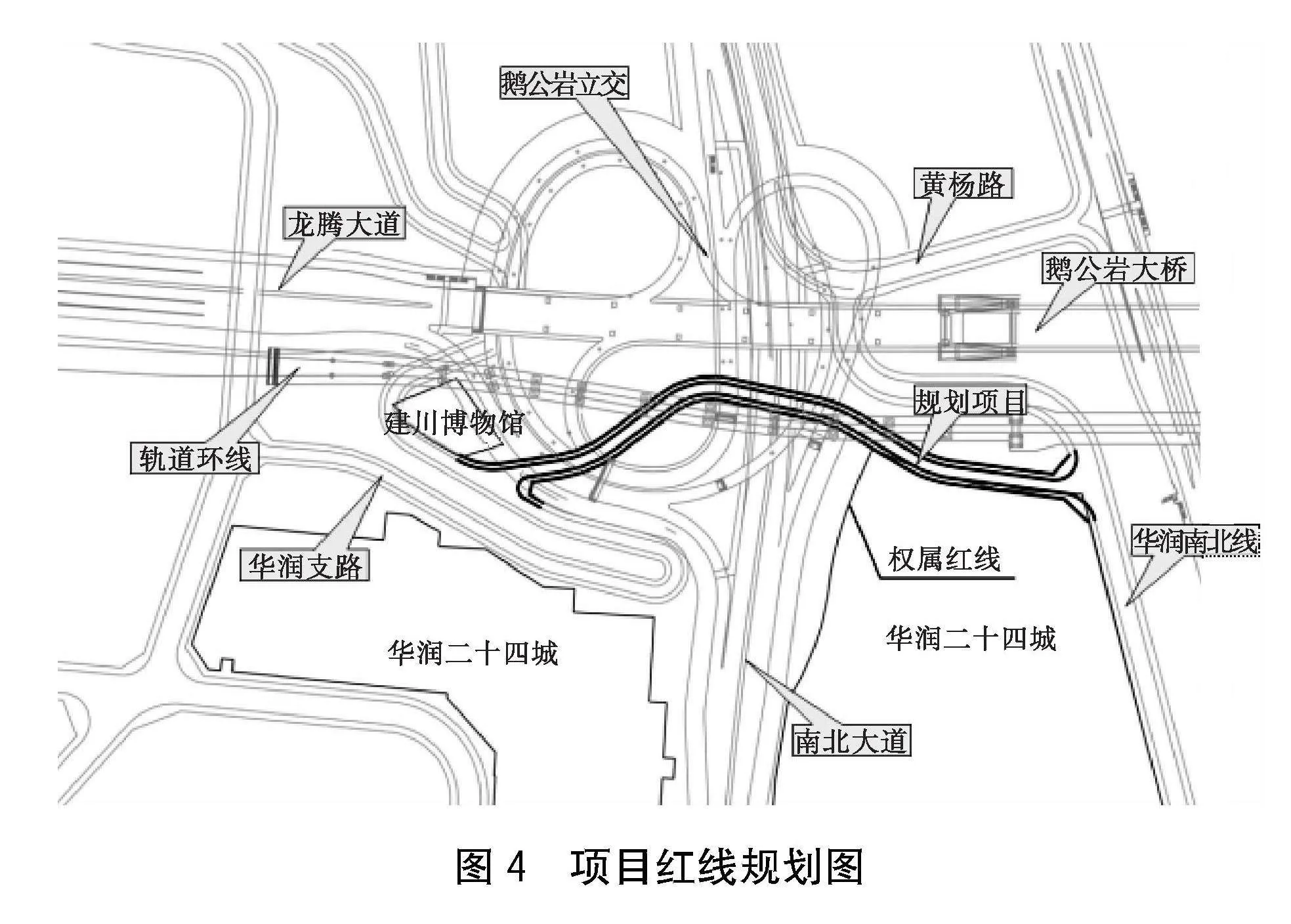

建川博物館建成開放以來,游客絡繹不絕,經常發生進出堵、停車難、交通組織不便等問題,節假日交通進出壓力極大,成為建川博物館運營面臨的突出問題。為解決這些問題,決定根據周邊現狀情況及深化研究,認為有條件修建一條起于建川博物館停車場、止于華潤南北線的對外通道,該道路長約400 m、寬8 m,設置為單車道通道,設計車速為20 km/h。該道路建成后可有效解決區域對外交通問題。該新建道路即抗戰兵工博物館配套道路工程,位于鵝公巖立交、軌道環線橋下方,見圖1。

項目位于主城中部片區九龍坡區楊家坪區域,隨著片區功能逐漸發展,其輻射作用日漸完善和加強,本次項目的實施將有利于進一步提速商圈板塊的發展,促進楊家坪商圈提檔升級。

2" 現狀條件

現狀快速路有龍騰大道與南北大道,這兩條快速路形成了鵝公巖立交;立交下方道路系統有黃楊路、華潤南北線、華潤支路、鵝公巖公園內部路等;軌道有軌道環線,以高架橋形式上跨鵝公巖公園、南北大道;周邊開發:南側為華潤二十四城,立交下有鵝公巖公園及建川博物館,見圖2。

鵝公巖立交及軌道環線橋墩較密集,橋下空間地勢起伏較大。

3" 公園建設運營情況

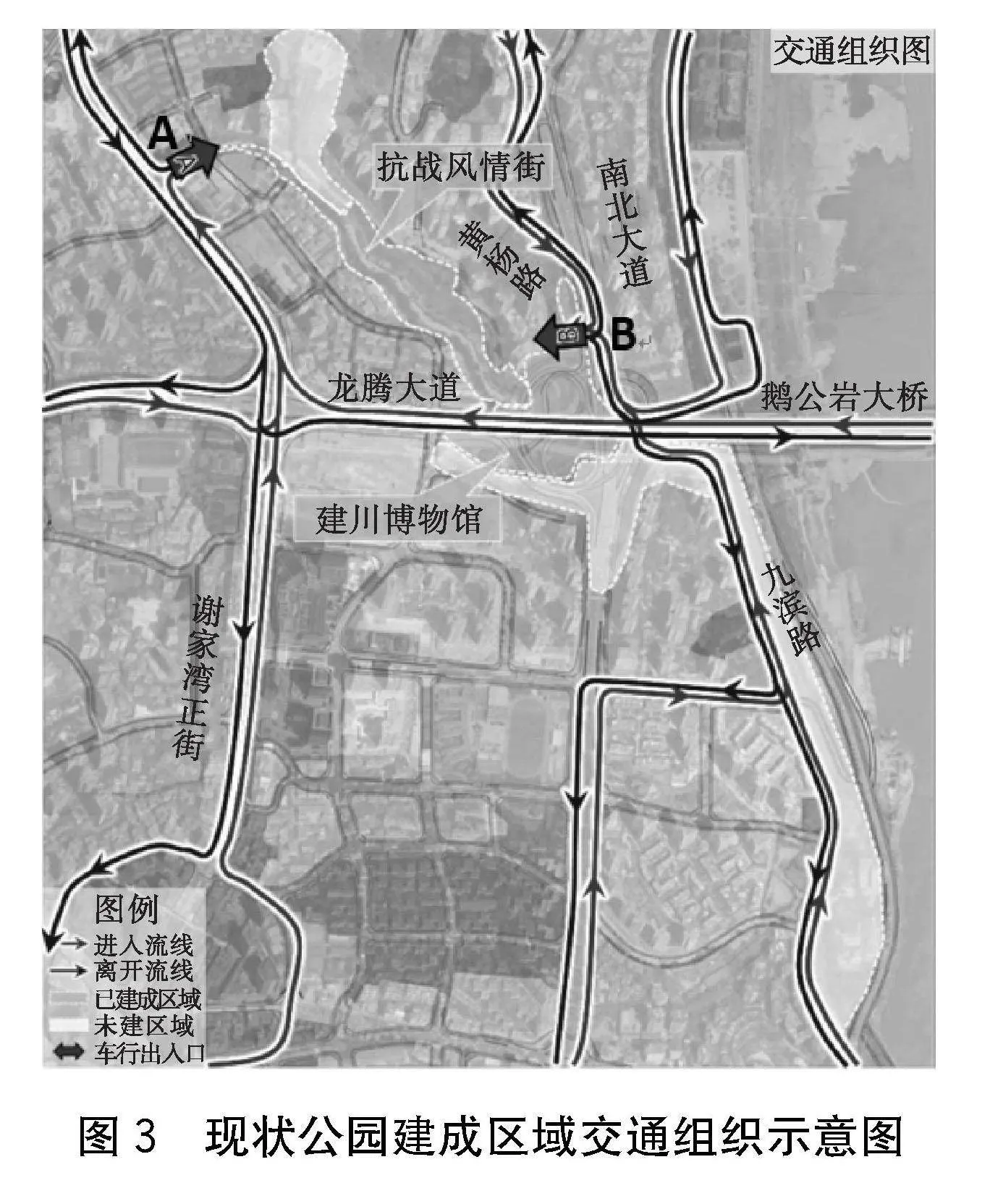

現狀抗戰兵工遺址公園建成區域共設2個車行開口,進出通道單一,各功能區之間聯動性較弱。A開口,謝家灣文化村支路出入口——主要解決抗戰風情街及文創園進出問題;B開口,黃楊路出入口——主要解決建川博物館、鵝公巖公園進出問題。擬建濱江遺址公園未規劃人行、車行出入口,且與已建成博物館區域無直接聯系通道,各功能區聯動性不足,見圖3。

4" 用地規劃

最新道路紅線規劃為:

周邊主要為公園綠地、防護綠地,項目立交東南側為居住用地(華潤二十四城)。

5" 紅線規劃

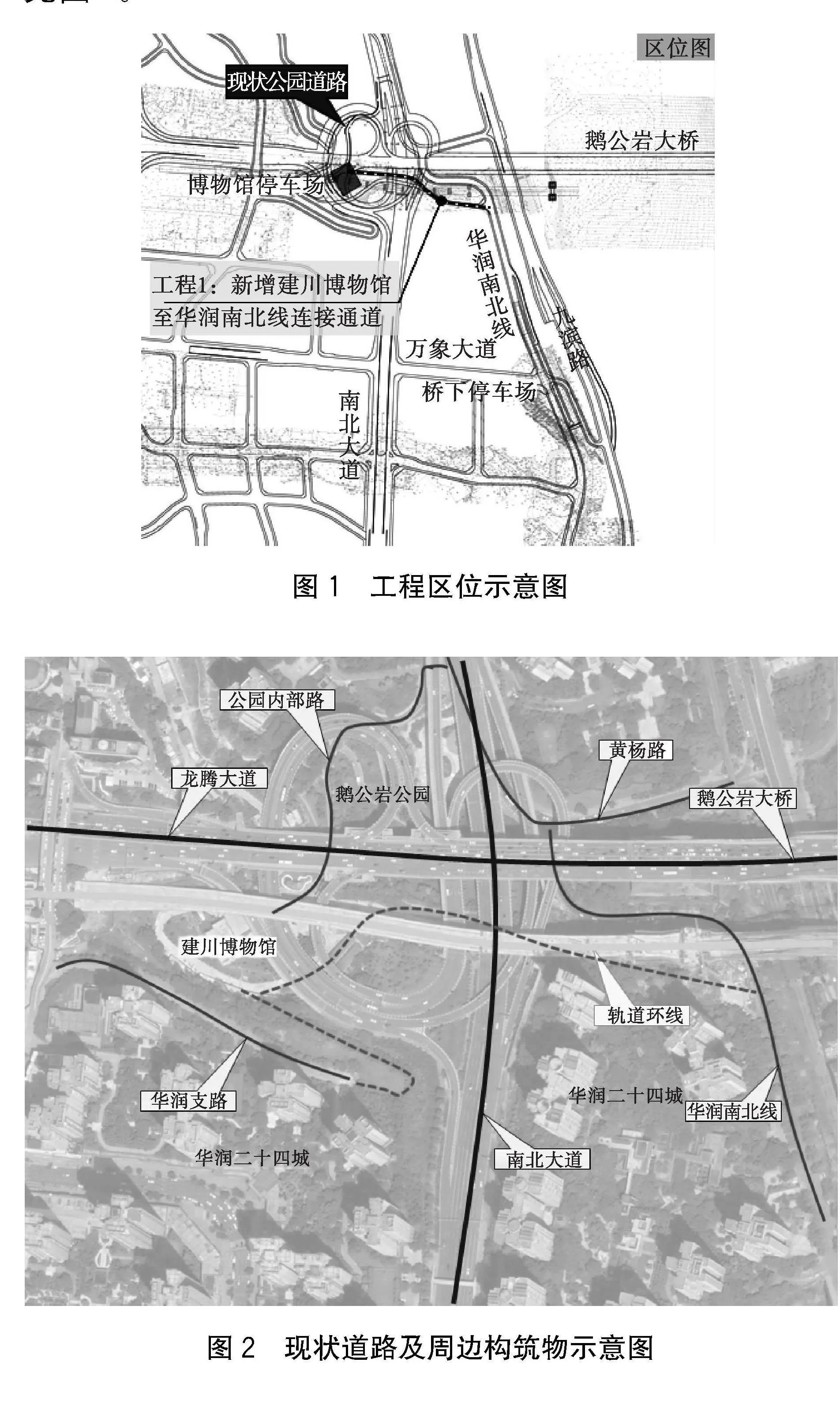

道路紅線規劃范圍為:16 m=4 m(人行道)+8 m(車行道)+4 m(人行道)。規劃線形與抗戰兵工遺址公園、立交橋墩、軌道環線橋墩重疊。規劃平面占東南側華潤二十四權屬紅線,見圖4。

6" 總體方案概述

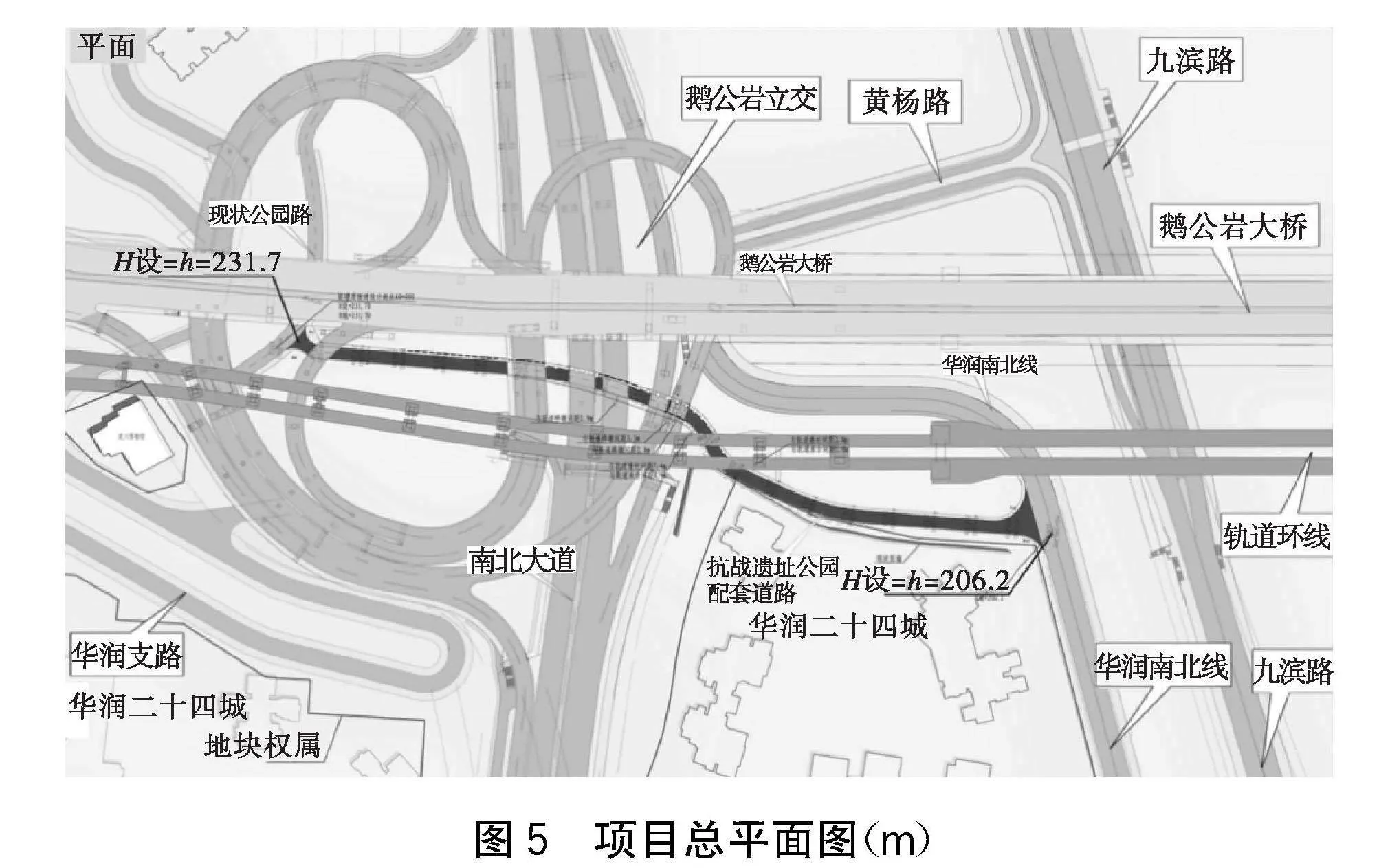

規劃道路線形與建川博物館、立交主線及匝道墩柱、軌道環線墩柱、華潤二十四城小區權屬紅線均存在沖突,故對道路平面線形進行調整,路幅壓縮,標準變為公園內部道路標準。新建道路西接現狀公園路,東接華潤南北線,全長399.715 m,標準路幅寬8 m,單車道通行,最小半徑為30 m,設計車速為20 km/h。下穿立交主線及匝道6處,從軌道環線墩柱之間穿過,不占華潤二十四城權屬紅線,見圖5。

7" 道路平面設計

7.1" 控制因素

(1)項目道路起終點銜接的現狀路(公園路及華潤南北線)平縱;(2)項目道路沿線橋墩、小區圍墻等構筑物;(3)小區法定權屬紅線;(4)項目道路沿線現狀地形地貌。

7.2" 平面設計

抗戰兵工博物館配套道路是一條東西向道路,道路西接現狀公園路,東接華潤南北線。抗戰兵工博物館配套道路新建道路全長399.715 m,標準路幅寬8 m,設計車速20 km/h,道路設計起點為K0+000(X=64 698.110,Y=59 487.421),道路設計終點為K0+399.715(X=64 608.826,Y=59 865.236)。參數:路線總長399.715 m;曲線總長138.250 m;直線總長261.465 m。路線共包含4個平曲線,曲線半徑分別為220 m、30 m、30 m、100 m;最大曲線半徑為220 m,最小曲線半徑為30.000 m;最大直線長度為119.413 m,最小直線長度為21.486 m。

7.3" 分段分析

7.3.1" 道路A段K0+000~K0+170

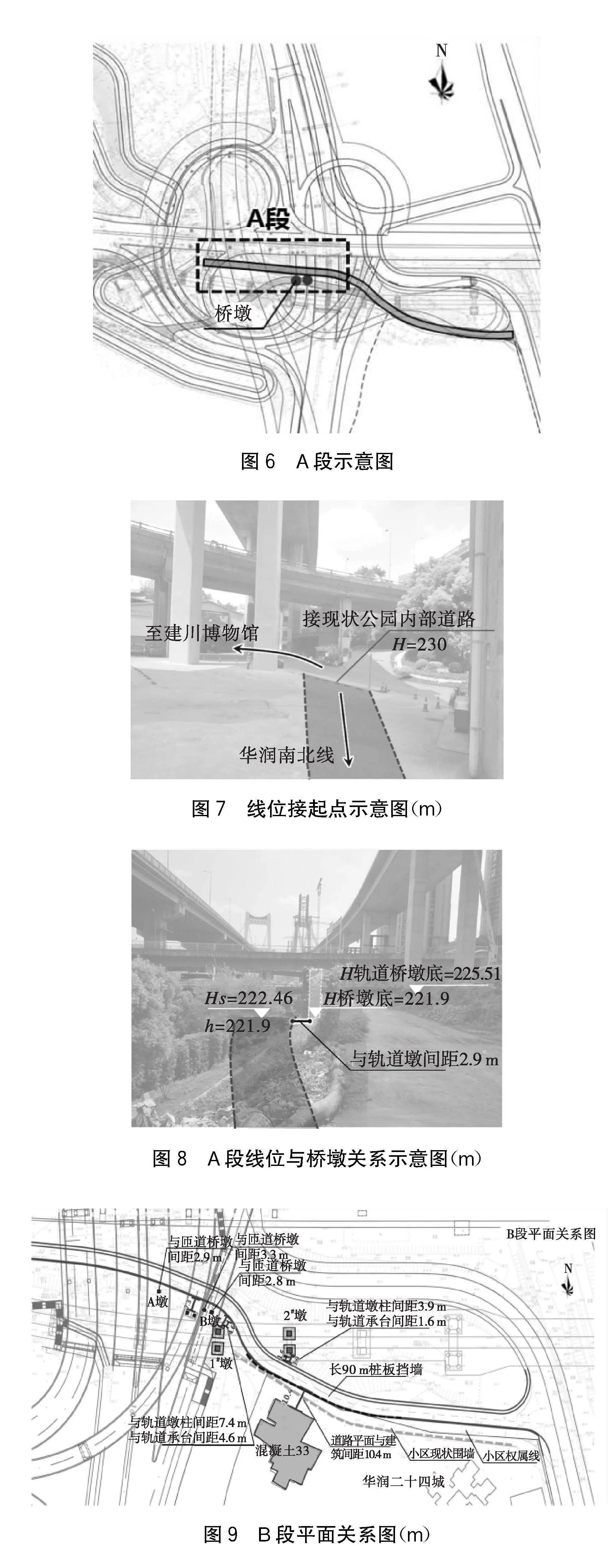

道路A段距現狀立交橋墩平面最小間距2.9 m,設計標高與橋墩底標高基本一致,對現狀橋墩影響較小,有實施條件[3],見圖6~8。

7.3.2" 道路B段K0+170~K0+399.715

道路B段平面示意見圖9。

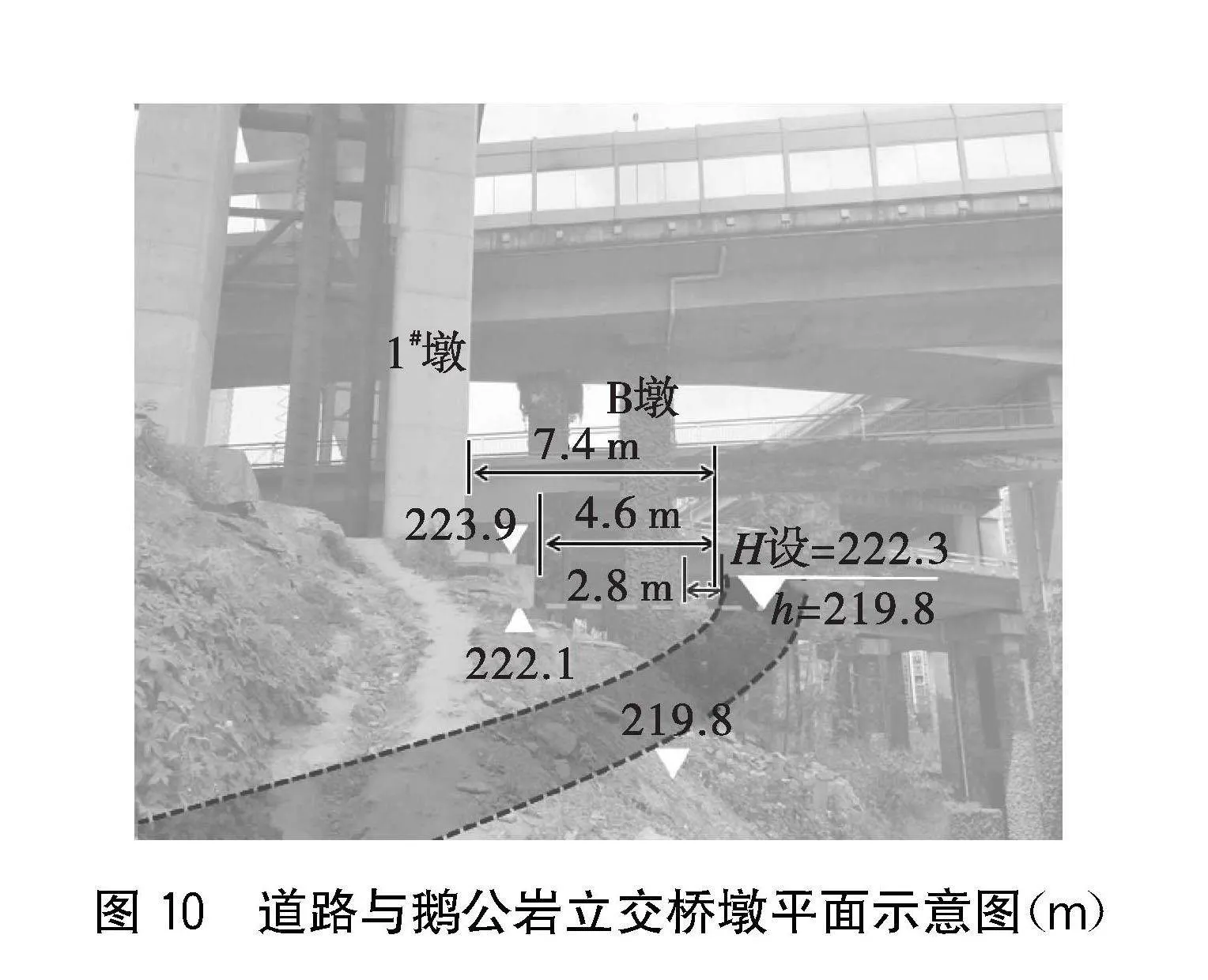

(1)道路與鵝公巖立交橋墩間距最小為2.8 m,若填平橋墩區域需填高約2.5 m,考慮設擋墻;道路標高與軌道1#墩承臺底標高基本一致,道路與承臺間填平,具備可實施性,見圖10。

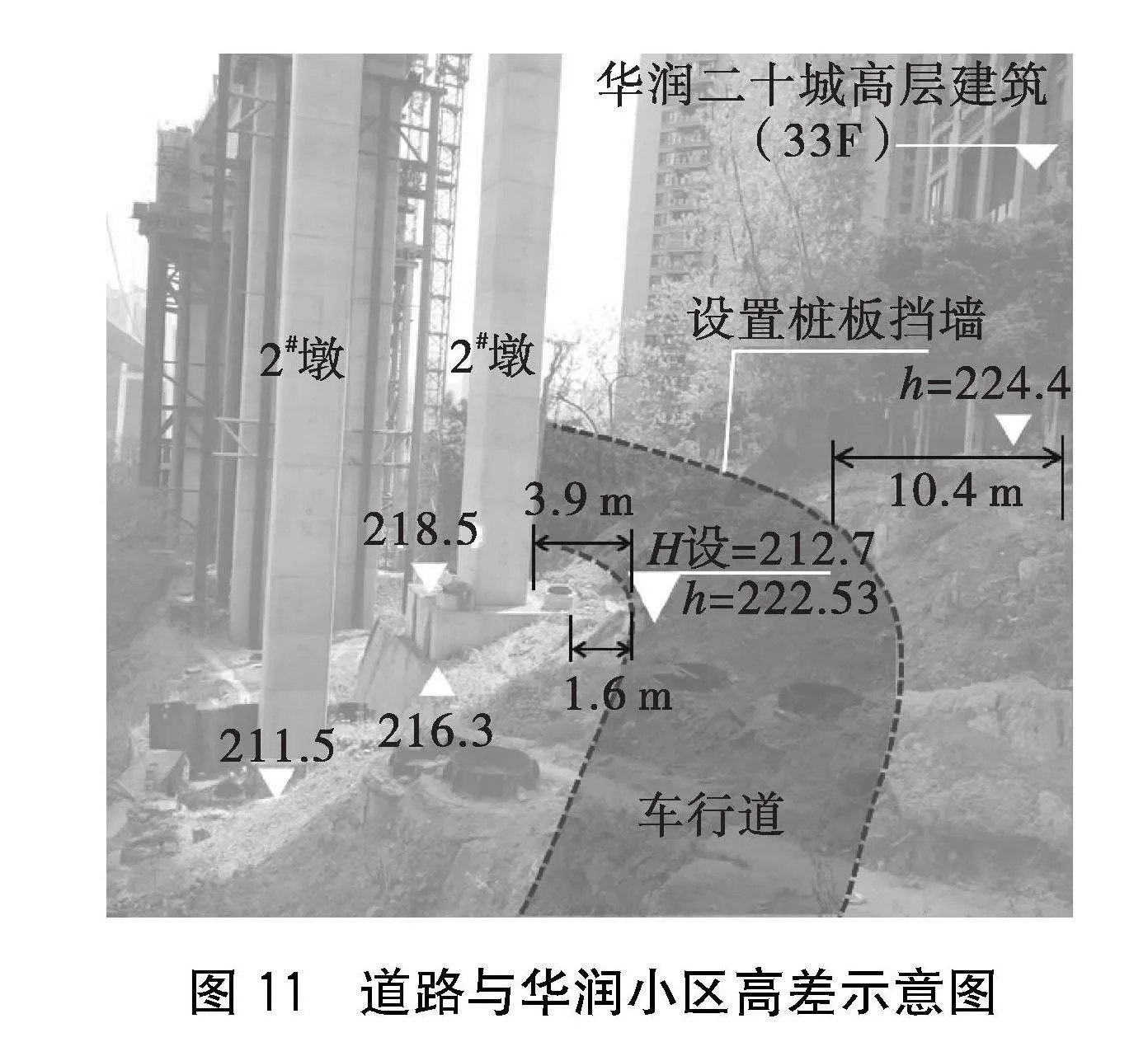

(2)車道標高比軌道2#墩承臺高約為1.2 m、間距為2.6 m,人行道與軌道承臺標高一致,實施可行性大,見圖11。

其中,K0+240~K0+260處的道路與華潤小區高層建筑最小平面距離為9.7 m,高差為5~7.4 m,需設置一段長80 m、截面為1.5 m×2 m的樁板擋墻,道路不占小區權屬,但擋墻進入小區權屬,施工完畢后還建小區圍墻,需做好協調工作。

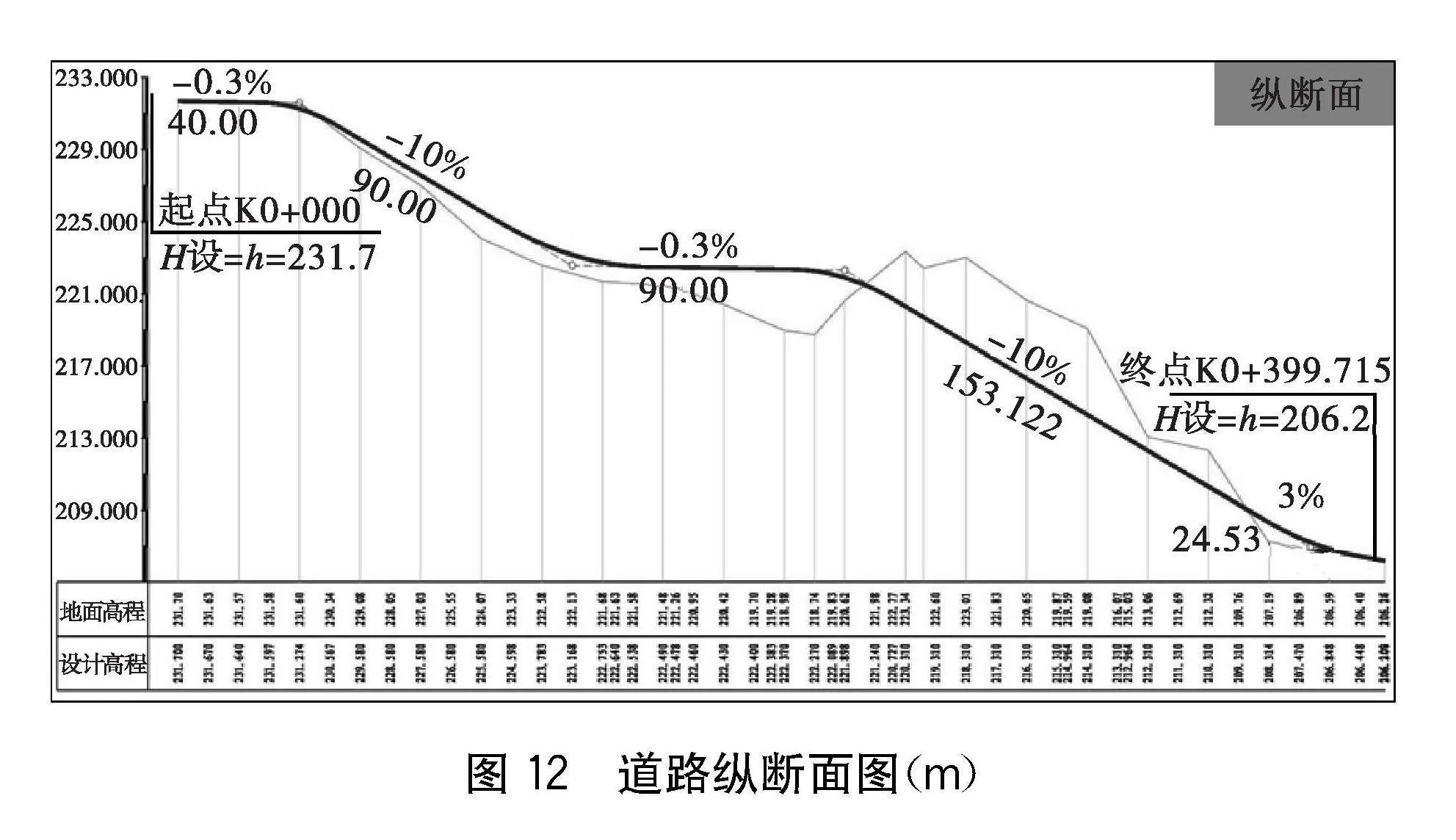

8" 道路縱斷面設計

抗戰兵工博物館配套道路起點接現狀公園路,設計高程結合現狀公園路現狀標高(H現狀=231.7 m),設計終點標高H=206.200 m。道路全線設置5段縱坡,分別為-0.3%、-10%、-0.3%、-10%、-1.5%,豎曲線半徑分別為260 m、500 m、350 m、350 m,見圖12。

9" 道路橫斷面設計

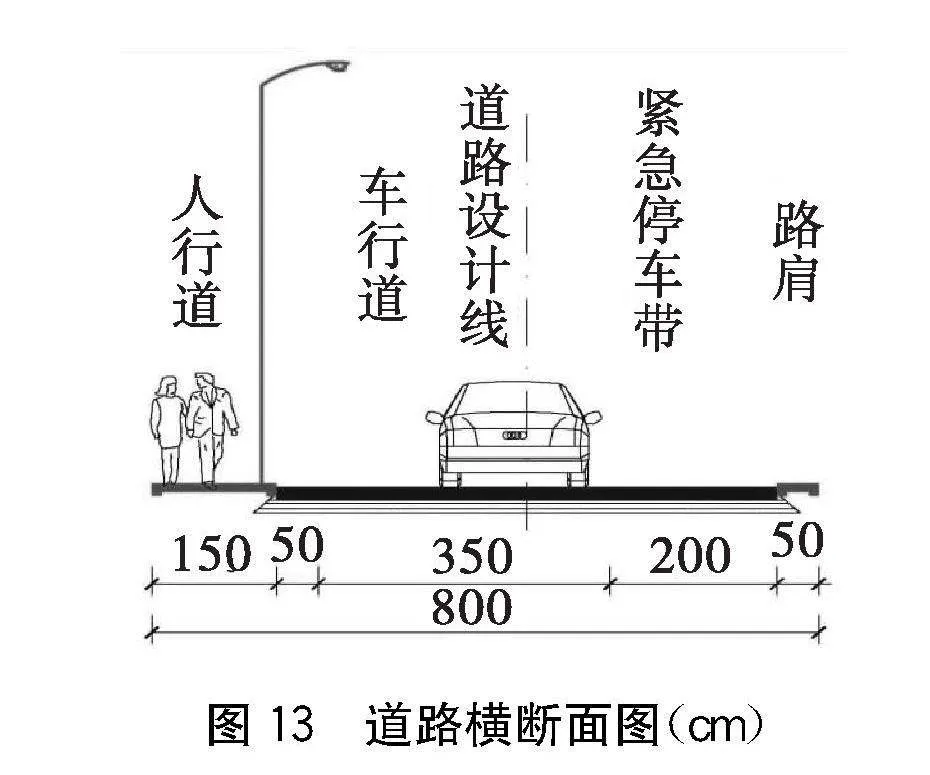

受建設空間限制,路幅設置為單車道通道:8 m=0.5 m(路肩)+6.0 m(車行道)+1.5 m(人行道),道路橫坡采用1.5%單向坡,人行道采用2%單向坡,見圖13。

10" 結構設計

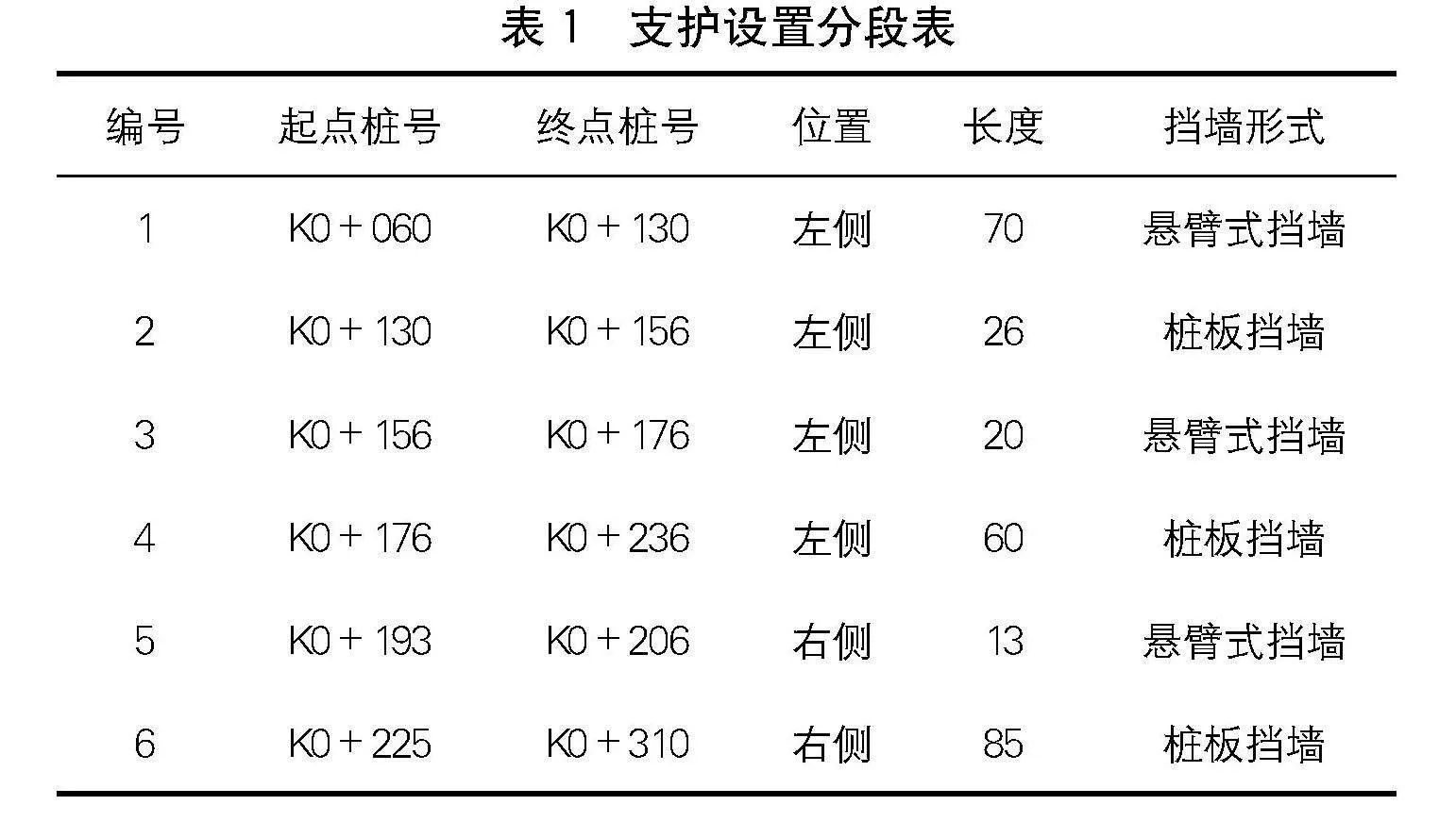

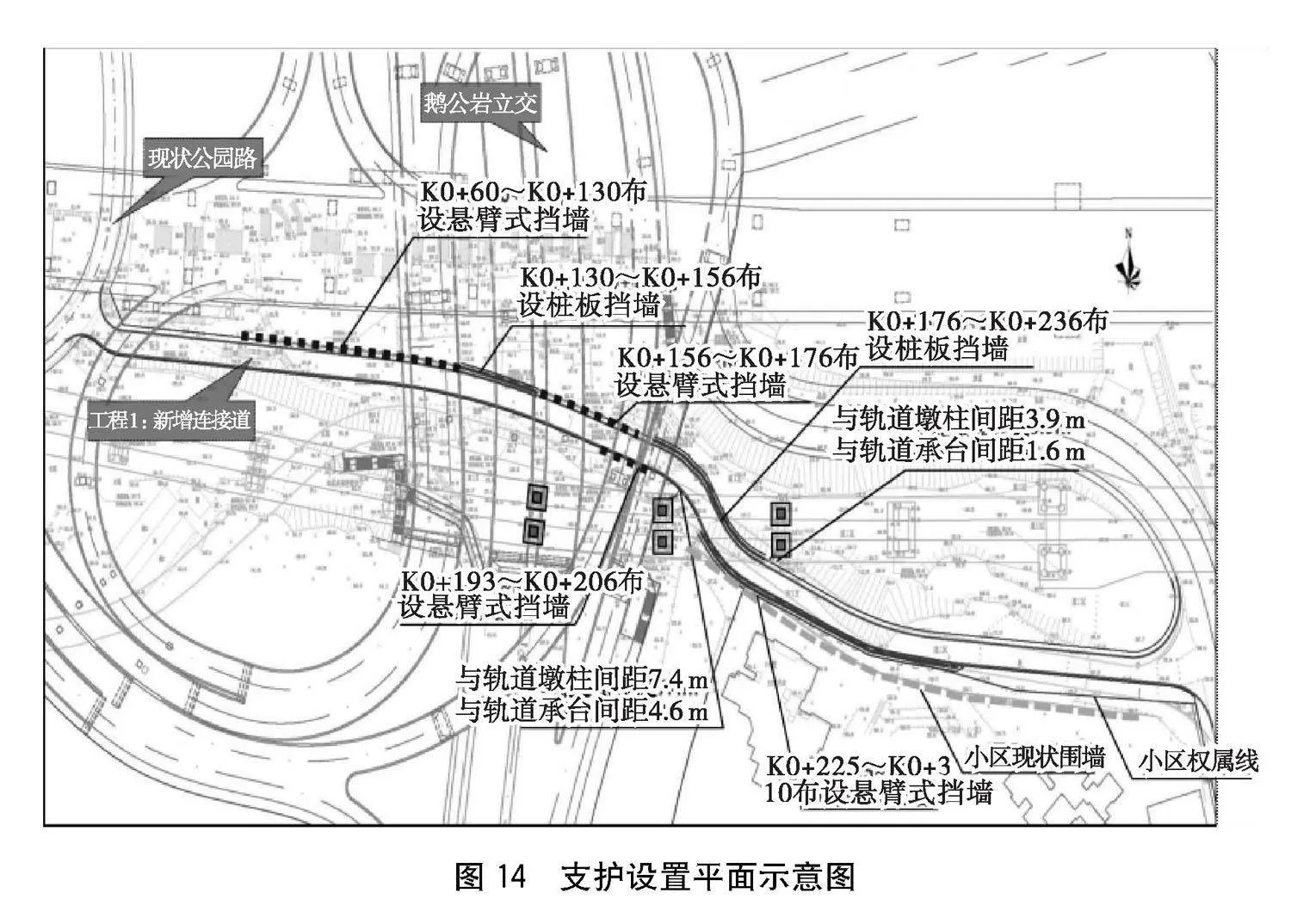

方案需與現狀橋下結構保持足夠的凈距及做好安全結構保護[4]。結合道路設計資料、現狀地形,抗戰兵工博物館配套道路工程包括6段支護結構。

設計原則:支護結構安全等級為Ⅰ級。

抗震設防烈度:6度(0.05 g),按6度構造設防。

擋墻設計荷載:城-A級。

擋墻設計荷載:人群荷載4.0 kN/m2。

使用年限:50年。

本次設計包括6段支護,具體布置見表1及圖14。

11" 結語

本文依托工程地處市中心,鵝公巖立交下方,周邊土地商業開發價值大,人口密集,利用城市交通核心節點立交、軌道橋下空間,對選線項目的占地、線形、交通功能、景觀效果都提出了較高的要求,通過巧妙利用地形和相交道路之間的高差關系,化繁為簡,取得比較理想的設計效果,其對既有立交、軌道交通運營和周邊區域應做到影響最小化。隨著城市立交及軌道交通發展,越來越多的橋下道路工程將會出現,此類工程同樣需深入分析既有立交、軌道的橋下空間及周邊區域,要合理考慮工程的可行性,

方案需與現狀橋下結構保持足夠的凈距及做好安全結構保護。

[1]趙佳樂,吳燕霞,劉梓桐.重慶:橋下空間改造為“橋都”增色[N].新華每日電訊,2023-04-22(004).

[2]周祖勇.橋下新建高填方道路對橋墩的影響及保護措施分析[J].西部交通科技,2017,12(5):64-67,133.

[3]陳建偉.城市道路下穿鐵路立交橋地基處理設計方案分析比較[J].福建建筑,2001(2):55-57.

[4]劉" 茗.淺析城市橋下空間綜合利用的思路和方法[J].城市道橋與防洪,2023(7):193-195.

20240220