燒鴨烤鴨一字間,滋味已過萬重山

“大董一小步,烤鴨一大步”

上個月,經過重新裝修的大董金寶街店重張開業,名字創新為“董燒鴨”,旁邊有一行詩:“這般顏色做將來”。

這句詩有一句更為著名的上句:“雨過天晴云破處”。天青色,這是一種微妙的顏色,更具體說是瓷器的釉色。詩句最早見于明代謝肇制的著作《五雜俎》,記載后周世祖柴榮,為柴窯瓷器定下的標準與期待。許多人喜歡其中的韻味與氣勢,猜度這句詩是出自宋徽宗之手。

在新開的金寶街店,“天青色”,“燒鴨”,成為兩個主題。用一種顏色呈現一種情景,用一道菜品詮釋一種變革。2024年,也是大董的變革鼎新之年。9月份,在北京郡王府覠宴,一場新品發布賓客盈門,這一場發布會的主角是“大董燒鴨”,這場晚宴的主題是:“大董發明燒鴨發布會”。

所謂“燒鴨”,是把廣東燒鵝的味道納入北京烤鴨之中,皮依然酥脆,肉細膩多汁的同時,加入了燒鵝的香味。貌似輕巧一躍,其中暗藏玄機,“烤”與“燒“的一字之間,卻是江湖已遠。在那一夜,來自上海的美食家沈宏非說:“大董一小步,烤鴨一大步”。從一道菜品,落地,升格,甚至延伸出一家以這道菜為命名的門店。其背后的邏輯是:大董團隊對這道菜報以厚望,它不僅僅是一種升級,而是一場變革。

一個月多之后,我坐在大董的辦公室跟他聊天,他提到燒鴨產品的受歡迎程度,“不少客人是點完了燒鴨,再點上一只烤鴨,兩種風格的鴨子對比著吃,會有更為深刻的感受。”

一只鴨子的燒烤之變

我還記得九月中旬在大董覠宴的院子里看到的晚霞——那一天天光壯美,如碎銀般層層疊疊的云朵,它們似乎被精心排列,每一朵云都邊緣清晰,沙場秋點兵般齊整與莊嚴。再晚一點,夕光給這些云朵染上了金色夾雜紅色的邊,恍惚云邊的美拉德反應。

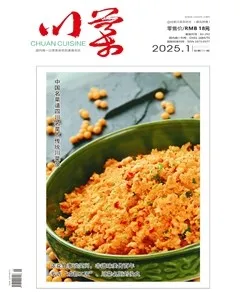

我也還記得第一次吃到大董燒鴨的口感,燒鴨片皮,排列于盤中,撒上一點淺紫小花,盤中有醬汁。鴨皮依然酥脆,然而在酥脆化渣之余,多了一重濃郁的香氣。這香氣與廣府燒鵝有一些類似,然而鹵料香沒有那么重,更多清雅香。一只燒鴨,一南一北,兩個名門望族的一次聯姻,各取長處,你儂我儂,鼓瑟和鳴,高山流水,南方的燒味,北方的明爐,兩種根深蒂固的文化印記,強強綁定。我也特別好奇這款燒鴨的調味之妙,它是如何吸收借鑒了廣府燒鵝的風味,卻又擁有自己的獨特之處?

大董也給出自己的妙法:其一是在香鹵水中浸泡的手法。傳統燒鵝入味是在鵝身切口,在里面抹醬料,然后縫上。而烤鴨要保持造型漂亮,所以不縫針。同時要在香鹵水中浸泡,香鹵水本身有顏色,對皮色會產生影響,所以對手法和腌漬入味的方式都有很大的區別;其次是在鹵料的配伍,傳統廣府燒鵝更強調濃郁的鹵水香味,而且大董的燒鴨,更清香,于是用了比例較大的香茅草與十年陳皮,出突了更細膩優雅的清香。當然成本也更高了。第三是在風干工藝上,我們要更強調嫩,在大董酥不膩烤鴨的風干工藝上,我們跟具體自己的理解,成為了一種全新的燒鴨,皮更為酥脆。

“燒”與“烤”,由此成為花園路交叉的小徑,朝著兩種不同的方向,不斷延伸。

花開兩朵,各表一枝

“京師美饌,莫妙于鴨”,烤鴨已經與故宮,長城等文化遺產共同成為北京文化樣本中的顯學。無數來到北京的游客,來到北京第一種想品嘗的食物就是“北京烤鴨”。

然而在100年前,北京烤鴨就是“燒鴨子”。上世紀20年代,在梁實秋所寫的《燒鴨》一文中寫到:“北平烤鴨,名聞中外,在北平不叫烤鴨,叫燒鴨,或燒鴨子,在口語中加一“子”字。”在之后的很多年的光景中,“北京燒鴨子”的傳統已斷,人們只知烤鴨,不知燒鴨,現在大董的燒鴨子以“北京燒鴨”為名,重新連接上歷史的脈絡,與歷史上的燒鴨傳統形成一種共振與呼應。

北京自古,燒鴨與烤鴨,都是并行不悖兩種路徑。在清朝時期,愛吃鴨子的人眾多,其中之一就是乾隆皇帝。在他的日常有據可考的菜單中,經常可以見到各種鴨子的做法:拆鴨爛熟面、紅白鴨子三鮮面、燕窩鴨腰三鮮面、燕窩拆鴨子燙膳、燕窩鍋燒鴨子燙膳,口蘑冬筍白鴨子、燕窩冬筍鍋燒鴨子、燕窩冬筍鍋燒鴨絲、冬筍鴨腰鍋燒鴨子,當然還有烤鴨,當時叫掛爐鴨子,如“掛爐鴨子肥雞咸肉攢盤”,“掛爐鴨子鹿尾攢盤”。燒鴨與烤鴨,分得清楚明白。

而在歷朝歷代的文字記錄中,關于鴨子的烹飪手法,經歷了種種轉變,南北朝時期,賈思勰在《齊民要術》中記錄的“腩炙法”;再到宋代孟元老在《東京夢華錄》中記載的“爊鴨”;元朝忽思慧《飲膳正要》中的“燒鴨”……關于一只鴨子的烹飪邏輯有著相對清晰與完整的歷史演變,也為后來的北京烤鴨奠定了基礎。在大董看來,北京烤鴨的名望與獨特的風土條件密不可分:

1、北京原種白羽鴨,這種鴨子不同于南方的麻鴨,番鴨,通體潔白,皮厚肉嫩,沒有這個鴨種,就不可能有烤鴨的風行;

2、大陸性季風氣候,北方風大,干燥,于南方的陰雨潮濕不同,這種干燥環境下,更容易晾曬出脆嫩酥爽的鴨皮;

3、特殊的烤制技術,從傳統的悶爐烤鴨到掛爐烤鴨,經歷了許多年的變革,這種獨特的烤制技術也區別于其他地區的烤制手法,這些都構成了北京烤鴨的獨特風味。

自然條件,人文條件,烹飪手法,雜糅一體,北京烤鴨不僅僅是一種美食,也是一種文化。

對于大董來說,不斷創新是本能

我與大董相識20年,也一路見證著這個中餐傳奇品牌的一路變化與創新。“創新”這個詞在中國當下語境之中,被肆意使用,往往失去了本意。

對于中國精致美食行業而言,創新是多向度的:向外創新,可以縱橫四海,在國際現代料理中尋找變化的元素,當年大董是其中翹楚,他們把當年國際上最流行的手法引入國內,也開拓了一代餐飲人的視野;向內創新,則是不斷內省,在工藝手法上,不斷精進,在對傳統的深刻理解之中,成為自己的王牌產品,蔥燒海參,大董烤鴨,都是如此。我見證過不同版本的烤鴨模式,從1.0到5.0。每一次都是對北京烤鴨的一種超越。

靈感型創新容易,我們跟一個廚師聊一會天,把各自最近見到的想到的想法琢磨琢磨,就可以有一桌子新菜,這個太容易了。然而艱難的創新是本質創新,是馬車變成汽車,汽車變成飛機,寫信變成互聯網。對于菜品而言,本質創新是這一道菜能改變行業生態,成為食客喜歡,百吃不厭,同行模仿,卻下手無門,這一道菜飽受歡迎,成為億元單品,甚至十億元單品,可以傳宗接代,可以江山無憂,可以金字招牌,可以眾人追捧……這個事兒,不僅僅是難,而是難上加難。它不僅僅是需要見識,需要積累,需要機緣,需要實力,更重要的是:需要自我革命的格局。一道新菜也是一場革命。正所謂:燒鴨烤鴨一字間,滋味已過萬重山。

我們看遍了中國餐飲市場的迭代與突破,也深刻了解世界美食格局的變遷。西班牙名廚費蘭阿德里亞不僅僅是奉獻了“分子廚藝”,而是提供了一種視角;阿蘭杜卡斯也不僅是一個法國名廚,而是提供了一種審美;日本的小野二郎不僅僅是壽司之神,而是提供了一種精神。

大董也不僅僅進化了烤鴨,又進化了燒鴨,而是把大董意境菜做成中國飲食發展的一個方向,在這一輪風起云涌的精致餐飲的變革時代,大董意境菜不僅僅是世界觀,還是方法論,提供了豐沛飽滿的種種細節,滋養了眾多餐飲從業者。

這種方向,殊為難得,他把自己變成了一條路,其他年輕廚師可以沿著他的路走向未知的前方。