教育場域中人工智能對教師文化的影響

摘要" 教育場域中的人工智能快速發展,引領“第四次教育革命”。在這場教育變革中扮演重要角色的教師受到多方關注,對教師行為有直接影響的教師文化也需受到重視。人工智能首先是以文化資本的形式進入到教育場域之中,對教師文化的內容與形式產生影響,而哈格里夫斯描繪的“流動的馬賽克”或將成為發展新趨勢。同時,ChatGPT也讓人們看到了強人工智能出現的可能性,這意味著人工智能也可能以“游戲者”的身份進入到教育場域中,這也對教師文化有重要影響。

關鍵詞" 教育場域;人工智能;教師文化;哈格里夫斯;“流動的馬賽克”

人工智能是“引領新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力”[1],教育場域中的人工智能也是促成“第四次教育革命”的重要因素[2]。值此變革之際,教師作為決定教育質量的根本因素[3],在教育改革中扮演著至關重要的角色。十八大以來,我國對于教師的關注度逐年上升。同時,學界對于人工智能新時代教師的關注也不斷提升,探討教師角色變化和教師專業發展新途徑的文章數不勝數。然而,對社會劇烈變革之際的教師文化變化的關注度卻不復當年。

教師作為嵌于社會情境中的具體角色,其認知、行為和態度受到多方文化的影響。而在教育場域中,對教師影響最為直接的文化是教師文化。因此,加拿大學者安迪·哈格里夫斯(Andy Hargreaves)早在二十世紀末便呼吁在“急劇變化、社會轉型的時代中,……教育革新需要充分關照教師文化的變革”[4]。其教師文化理論對于全世界都有重大影響,引起了各國學者對于教師文化的關注。哈格里夫斯將教師文化分為內容和形式兩個部分,并重點分析了教師在各種因素作用下形成的教師間人際關系與紐帶——形式維度的教師文化,以及這些教師文化對于教師行為的影響。這樣的分析讓人們看到了“教師文化有助于賦予教師及其工作以意義、支持與認同”[5]。但是,對于教師文化的研究也和其他教育文化的研究一樣,常囿于“宏大”與“普適”,所以近十年對于教師文化的研究趨于平淡。

法國社會學家皮埃爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)的文化社會學理論可以在一定程度上消解普遍性法則分析和個別表意性描述間的對立[6]。其場域理論關注處于場域中的每個具體的人之間的客觀關系與聯系,以此分析與預測個體的態度與行為。所以分析教育場域中人工智能相對于教師所扮演的“角色”,便可以推測教師知識、態度等因素的變化,即教師文化內容的變化;分析教師間客觀位置與聯系隨著教育場域中人工智能的變化而產生的變化,便可推測教師間人際關系與紐帶的變化,即教師文化形態的變化。

一、教育場域中的人工智能

1.人工智能的內涵與外延

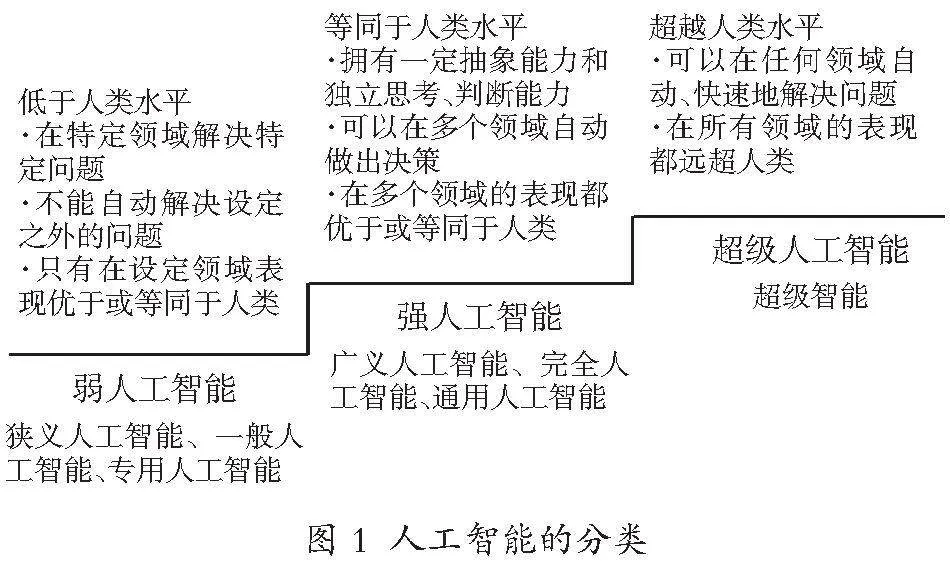

1955年的達特茅斯研究項目(Dartmouth Research Project)和1956年的達特茅斯會議(Dartmouth Conference)上,人工智能(artificial intelligence,AI)的概念才首次公開提出。當時,學者認為對AI的研究就是讓機器以跟人一樣智能的方式行動[7]。隨后數十年,在原始概念的基礎上,人工智能的具體內涵隨著自身與其他相關技術的發展不斷變化,至今也未形成學界公認的具體清晰的定義。綜合而言,當前人工智能的本質是“基于大數據根據特定的算法進行學習、訓練、統計分析,并且能夠模仿人類思維行為”[8]。人工智能有能力準確分析外部數據,并從這些數據中學習,再使用學習的成果去實現特定的目標、完成特定的任務[9];可以讓機器對人類的感知、思維過程進行模擬,允許自動化機器感知周圍環境并根據可用數據智能地做出決策[10]。綜合數十載研究的定義,可見“智能”是AI區別于其他技術的最大特征。如圖1所示,根據AI的智能程度可以將其分為弱人工智能、強人工智能和超級人工智能。

2.進入教育場域的人工智能

盡管有許多學者從理論角度指出人工智能進入教育、教學領域之前需要考慮數據保護、隱私安全以及一系列相關的倫理問題,但從實際上看,應用于教育領域的人工智能(AI in Education,AIEd)正在快速興起與發展。2018年的地平線報告(Horizon report)指出,在之后的兩到三年內教育領域的人工智能技術和自適應學習技術會有快速發展,預測“到2022年之前,教育領域的人工智能市場將增長43%”[11]。而2019年的報告給出了更高的預期,應用在教與學上的人工智能技術會有更為明顯和夸張的發展[12]。2023的報告進一步強調了人工智能在教育領域的應用與發展。可見人工智能已經滲入到了教育場域之中,并快速發展。

教育場域指“在教育者、受教育者及其他教育參與者相互之間所形成的一種以知識的生產、傳承、傳播和消費為依托,以人的發展、形成和提升為旨歸的客觀關系網絡”[13]。在這個場域之中,教育者、受教育者、管理者等要素以客觀的形式存在著,結成了客觀的關系網絡;同時又同其他場域一樣包含著具有一定文化特征的主觀性因素。進入其中的人工智能在這個場域中扮演怎樣的角色,很大程度也由其智能性決定。

(1)弱人工智能:不斷提升價值的文化資本

當下,應用于教育領域的人工智能多為弱人工智能,是人工智能發展的初級階段。這種人工智能可以在大數據的基礎上進行統計分析,“從中歸納出解決特定任務的的具體模型”[14]。

弱人工智能的“智能”遠低于人類水平,只能簡單地處理人類給定的、單一的任務,大多數情況下只能作為工具使用。一般而言,它是為了幫助特定人群解決特定問題而被設計與創造的,因此在教育領域中的每一個弱人工智能工具或系統也是有其特定“目標用戶群體”的。托比·貝克(Toby Baker)和勞瑞·斯密斯(Laurie Smith)在2019年的報告中根據主要針對人群的不同將教育領域的人工智能分為三種[15]:面向學習者的人工智能(Learner-facing AIEd)、面向教育者的人工智能(Teacher-facing AIEd)和面向教育組織與系統的人工智能(System-facing AIEd)。不過,三種類型的人工智能并非總是單一地完成任務并彼此隔離的存在,它們在一些軟件或系統中進行整合。如Bolton學院開發的Ada系統綜合了多項人工智能技術,面向學生也面向教師[16]。

教育場域同其他場域一樣,是權力關系的場所,也有著敞開的“游戲空間”,存在統治者與被統治者,充斥著對抗。教育場域內的各方權力不斷交織,“游戲者”的謀劃策略不斷變化,場域的形態也隨之發生改變。場域內有不同的權力形態,這些權力形態又源于不同的資本形態。此處的“資本”指的是“積累起來的勞動(以物化的形式或‘肉身化’的形式),這種勞動可以作為社會資源在排他的基礎上被行動者或群體所占有”[17]。它分為經濟資本、文化資本(信息資本)、社會資本和符號資本。

該階段,上述進入教育場域中的弱人工智能于教師而言多為文化資本。在布迪厄的理論中,文化資本具有三種存在形式:身體化(具體化)的文化能力,多表現為精神、“性情”和能力等形式,通過后天學習獲得,一經獲得便具有不可剝奪性;客觀的文化產品,以文化產品和文化商品的形式存在,“這些商品是理論留下的痕跡或理論的具體顯現,或是對這些理論、問題的批判,等等”[18],可以像經濟資本一樣被物質性地占有,也可以在文化能力的作用下被象征性地占有;體制化狀態的文化,主要通過學術資格或者教育憑證制度來認定。

教育場中的弱人工智能作為一種工具,是技術進步的產物,是天然的文化產品,在教育場域中也不例外。而使用人工智能甚至改進、制造人工智能需要相應的文化能力。同時,在如今的高校中,不少人工智能相關課程及專業,讓它也成為了可以被憑證認定的一種體制化的文化。作為引領教育新時代的技術,教育場域的弱人工智能無論作為哪個形態的文化資本,其對于教師的價值都是不斷提升的。

(2)強人工智能:或將成為新的“游戲者”

強人工智能,是人工智能發展的高級階段。該級別的人工智能已經擁有等同于人類水平的“智能”,可以像人一樣獨立思考、判斷、決策與解決問題。它們具備邏輯推理能力,可以有計劃地學習、帶目的的創新,可以獨立地解決各種突發的問題[19]。簡單而言,它可以實現人類所擁有的所有認知功能[20]。強人工智能在很長一段時間內都處于設想狀態,是接近于“科幻”的存在。但是“西塞羅”算法模型與ChatGPT大語言模型的出現與發展“已然使得通用人工智能不再遙不可及、不可想象”[21]。超級人工智能則是人工智能發展的終極階段,是遠超于人類認知水平的存在。超級人工智能擁有無所不能的自我設計和自我制造的能力,是絕對的技術主體和智能主體[22]。根據人工智能專家庫茲韋爾(Ray Kurzweil)的奇點理論,人工智能技術加速發展,在未來某一時刻將呈指數爆炸型增長,技術發展速度超越人類智能增長速度,機器人將成為人類的“繼承者”。屆時,“人造智能機器成為絕對主體,從而可能引發對生物性‘生命—文化’的徹底消解”[23]。

在此,必須指出本部分乃至本文的一個前提設定:強人工智能可以被我們制造出來且進入教育場域,而后超級人工智能會在未來出現。人類創造出強人工智能實質上就是創造出一顆“硅基人腦”,部分學者對此抱懷疑態度,也有人從“人類不可以創造靈魂”的宗教角度阻止強人工智能的開發。但從“人工智能”初始概念來看,人類本就對它抱有“類人”、“擬人”甚至“超人”的期待。因此,本文依據斯圖亞特·拉塞爾(Stuart Russell)、尼爾森·尼爾斯(Nils Nilsson)、彼得·挪威格(Peter Norvig)等學者的態度與觀點,假定強人工智能會在未來被創造出來并進入到教育場域中。但必須強調的是強人工智能進入教育領域需要考慮與解決的諸如倫理、法律等人文和社會方面的問題更多、更復雜。

強人工智能無疑會直接動搖人類的絕對主體地位。狹義概念上的“強人工智能”或將以和人一樣的“游戲者”身份進入教育場域。與人類學生以及人類教師一樣,占有資本,在習慣的作用下和人類一起參與“游戲”,爭奪權力。

未來,進入到教育場域的強人工智能擁有多種形式上的可能性。人形或者類人態的人工智能角色可能出現,比如可以獨立備課和上課的人工智能教師、可以為學生補差和提優的人工智能助教和人工智能家教、可以為教師的教學實驗服務的全仿真人工智能學生等;也有可能出現非人態的軟件、程序或系統,比如自動做出決策的學校管理系統、自動溝通家校的聯系系統等;甚至可能出現統管全國教育的“超級大腦”。

強人工智能除了可能以應用的形式進入教育場域,更有可能以沖擊教育本身和教育學的方式對整個教育場域產生顛覆性的影響。依照目前設想,強人工智能是人造的人腦,那么強人工智能就“需要像人一樣被教育”[24],因此人工智能也會成為教育與教學的對象。同時,如上文所述,訓練后的強人工智能也可能以教師或者決策者的身份出現。所以,教育過程的主體從“師—生”雙主體,拓展為了“師—生—機”三主體,或者“人—機”雙主體;而教育中的“人與自然、人與文化的共生關系”將轉向兼容了人與自然、文化和機器三共生的“人類智能與人工智能的共生關系”。樂觀而言,教育場域的強人工智能和人類智能將在這種情形下雙向賦能。

超級人工智能會在強人工智能的基礎上發展而來,而且很有可能不是由人類設計而來的。當這樣超越人類的超級智能體出現時,人類物種會走向滅亡還是進化走入下一階段,這都是當下難以預測的,因此也難以對其在教育場域的影響進行預判,或許教育會隨著人類被超級智能取代而變革為“機器的教育”“硅基生命的教育”。但是為了確保超級智能對人類而言是安全的“友好人工智能”,為了人類物種的延續與進化,當下的教育需要將其發展納入考慮。

二、教育場域中的人工智能對教師文化的影響

哈格里夫斯在作品Changing Teachers,Changing Times中將教師文化劃分為內容和形式兩個維度。在內容方面,他指出教師文化是由某個學校(或地區)的教師團體或者更大范圍內的教師社群所共享的實質性態度、價值觀、信念、習慣和對行為的假設所構成的;而在形式方面,他指出教師文化是由教師間特有的關系模式和聯系形式所構成的[25]。在哈格里夫斯的理論中,教師文化的形式會隨著時間變化而變化,教師文化的內容是通過形式實現和再生產的。因此教師文化的形式是其關注的重點,而根據形式的不同,教師文化可以分為個人主義、自然合作、人為合作和派別主義四種。

人工智能以不同的形式進入到教育場域之中,改變傳統教育場域和學校場域內的習慣。場域內的教師行動與心理因此產生改變,而教師群體間的文化也隨即產生變化。

1.對教師文化內容的影響

文化資本是教育場域的媒介資本。在教育場內占主導的文化資本又決定了文化權力占據場域的“權力中軸”。文化權力對應著場域中的文化資本,是“一種知識和權力的聯姻”,可以讓“知識力量成為人類生命改變的代理人” [26]。如本文第一節所述,教育場域中的弱人工智能對于教師的相對價值不斷提升,因此它也愈發成為教師為了靠近“權力中軸”而爭奪或阻擋的對象。

弱人工智能作為一種教育工具進入到教育場域內時,帶有天然的文化產品屬性,是一種客觀化的文化資本。占有這些產品的教師可以利用它們提升自己的工作效率與效果,比如可以借助ChatGPT寫作、利用ClassCharts[27]分析學情等。如此一來,他們便可以占有更多的資本、爭奪更大的權力,來改變自身在教育場域中的位置。因此,當前大多教師對人工智能教育工具持積極態度,希望通過人工智能獲得專業發展,這在一些實證研究中也得到了佐證。

但是,要想利用教育人工智能提升教學,不能只在物質層面占有,還需要在象征意義上占有,即需要有相關的知識、技能支撐自己有能力去使用,這便涉及對于文化能力形式的文化資本的占有。而對于身體化的文化能力,教師還需要通過學習才可以獲得,因此需要付出時間與精力,所以并不是所有教師都愿意去學習使用教育人工智能工具,也會有許多教師擔心自身沒有足夠的能力去正確、合理地使用人工智能技術。趙磊磊等學者的文章中發現的教師群體對于人工智能技術的焦慮與抗拒或許部分來源于此[28]。

另外,一部分在原來的教育場域中占有較大文化資本的教師擔憂人工智能作為新的文化資本會改變場域內原有的習慣,而引發原有結構的改變和自身位置的變化。為了防止自身在新的權力爭奪中落入下風,這些教師會對教育人工智能提出更多質疑。這在一定程度上可以解釋在一些研究中出現的教齡越大的教師越不容易接受人工智能技術在教育場域推廣的現象[29]。

盡管ChatGPT在嚴格意義上還屬于弱人工智能,但它的出現讓人們切身體會到了強人工智能或許離我們并沒有那么遙遠。在這種情況下,整個社會都產生了對于人工智能的強烈憂慮與恐懼,教育場域也不例外。從“教師是否會被人工智能取代?”“人工智能能否成為教書匠?”等社會熱點話題的討論中,可以明顯感受到教師對于人工智能的擔憂增強。從場域理論出發,這實質上是教師擔憂人工智能不再以資本的形態出現在場域內,而直接成為教育場域內的又一個“游戲者”。一方面,人工智能以參與者身份加入到這個“游戲”之中,現有的慣習與型構將產生更大的改變,而在原有慣習影響下的教師有極大可能因為突如其來的變化動搖自身的專業認同。另一方面,新場域內爭奪利益的行動者將會增多,而且強人工智能在理論上擁有著機器相對于人類的優勢,比如強大的記憶存儲能力、運算分析能力,也就是它們可能天生就比人類占有更多身體形態文化資本,所以教師會對此產生從“統治者”墮向“被統治者”的擔憂與恐懼。

而在這種擔憂與憂慮的情況下,為了防止強人工智能與超級人工智能以“物理—邏輯性”消解人類的“生物—歷史性”,作為人類的教師會調整自身教育和教學理念,在教育教學中加強對“人文主義”的強調、對“人—技”關系的強調、對技術道德的強調,希望在教育場域中將“人類主義”通過文化資本再生產的方式傳遞到下一代人類之中。畢竟強人工智能的制造權在這代教師之后的人類手中。

總之,教育人工智能進入教育場域,改變了場域的型構,形塑了不同的慣習,產生對教師文化內容的影響。

2.對教師文化形式的影響

(1)對個人主義和合作型教師文化的影響

哈格里夫斯并不贊同對于“個人主義教師文化”不加辨別的指責。他綜合了富林達斯(Flinders)的理論,根據教師選擇個人主義的原因,將個人主義的文化進一步細分為三種:限制性的個人主義(Constrained individualism)、策略性的個人主義(Strategic individualism)和選擇性的個人主義(Elective individualism)。后兩種類型都在強調教師的自主選擇,是教師獨立性的表現。

與個人主義教師文化相對的是合作型的教師文化,后者又根據合作的生成動力劃分為自然合作和人為合作的文化。教師之間為了工作進步與專業發展,會主動尋求同事或者教師社群內其他成員的幫助,加強與他人的交流與合作,于是便形成了自然合作的教師文化。自然合作的教師文化是當前學校教育中最理想的文化形態。但為了構建這種“最理想”的教師文化,“權威力量”可能干預其中,強迫教師間進行合作,這就形成了人為合作的教師文化,即“通過一系列正規的特定的官方程序來制定教師合作計劃,增加教師間相互討教的機會”[30]。

弱人工智能的滲入在很大程度上會加強傳統教育場域和學校場域內的個人主義教師文化,削弱自然合作的教師文化。傳統的學校場域和教育場域同其他場域一樣充斥著沖突,教師與教師為了爭奪文化資本與文化權力,彼此之間存在著不可消滅的競爭關系,因此“個人主義”才是該場域內教師文化的天然形式。但是教師們會為了“促進專業發展”、“提高教學效果”等共同利益互相妥協,采取合作。但工具性特征明顯的弱人工智能在很大程度上可以提高教師個體工作效率,“師師合作”在“利益爭奪”上的作用在一定程度上會被“人機合作”取代。人工智能教育技術的應用減少了教師為了提升效率而自發選擇合作的可能性,反而提高了教師為了提高效率而策略性選擇個人主義的可能性。

此外,人工智能技術也會加強選擇性的個人主義文化。首先,從場域理論來說使用人工智能讓爭奪文化權力的教師們可以不再為了利益最大化而選擇合作。其次,從心理學上來說,每一個教師都有不同的個性、氣質類型和人格特質,這些心理要素的不同會使他們有不同的工作偏好。教育人工智能便在很大程度上滿足了喜好獨立工作的教師,于是這些本就喜歡單獨工作的教師便更不容易選擇合作。

但是弱人工智能的流行會加強在傳統教育場域內的人為合作的教師文化。人為合作的教師文化多是在“權威力量”的干涉下形成的,即是在場域中相對于教師而言占據更多資本的“統治者”的要求。在學校領域中,“校方”“學校管理人員”往往扮演著這個“統治者”角色。

當前,無論是在理論上還是實踐上來看,科學使用人工智能可以賦能教育發展已成共識。因此,許多國家都在推進人工智能技術進入學校場域和教育場域,希望應用教育人工智能促進教育高質、公平發展。當人工智能技術以文化產品的形式進入校園之中,校方希望教師都可以掌握使用這些技術的知識與技能,即占有文化能力形式的文化資本。因此,學校管理人員會要求教師間組成互幫互助小組,以快速掌握應用技術。從而使個體學校在更大的教育場域中所占有的資本總量更多、資本形式更豐富,相對于其他學校可以擁有更多的文化權力。其次,當前有許多人為組織的以探索新的教學方式與教學模式為目標的教師合作是在人工智能的促使下產生的。一方面,教育人工智能進入到教師教學場域之中,傳統的教學方式需要做出改變,為了更快探索出高效的教學新方式,校方會主動組織教師合作教學。另一方面,在人工智能快速發展的今天,教育對于人才培養提出了新的要求,于是希望負責“文化再生產”的學校可以調整培養方式。所以無論是教育場域內的統治者還是權力場域內的統治者,都會希望作為被統治者的教師采取合作的方式,以探索適合新時代的教育與教學模式。

然而隨著弱人工智能的發展和強人工智能的迫近,時代對教師提出了更高要求。有的教師恐懼被時代淘汰、被AI取代,有的教師與時俱進、主動求變……不論出于何種目的,不少教師有了共同的發展目標。在這種情況下,更大的共同利益掩過了沖突,教師又走向了自然合作。

此外,教師在進入教育場域時就接受了這個場域的“規則”——“培育人”。對育人懷有熱情的教師群體也會為了學生取得“利益最大化”的目的,在人工智能逐步改變世界的時候主動選擇和其他教師合作,共同掌握新知識與技能,探索育人新途徑。

當強人工智能或者超級智能即將或者真地走入現實時,教師們主動形成合作的可能性將進一步增加。考慮到強人工智能很可能以教育者的身份參與到教育場域的“游戲”之中,加入到利益競爭之中,人類教師之間的沖突會被更大的人類教師與人工智能教師之間的沖突掩蓋。人類教師為了對抗強大的人工智能,也為了防止人工智能教師成為教育場和學校場內的統治者,會自然地因為排他性而走向合作型的人類教師文化。

(2)對派別主義教師文化的影響

派別主義教師文化下,教師分幫結派,每一個個體都忠于自己所屬的團體,但敵視其他派別的成員。組內抱團,組間隔絕且互相敵對。

弱人工智能進入教育場域后,派別主義教師文化最明顯的變化就是圍繞著“接受人工智能與否”形成了新的派別。人工智能進入傳統的教育場域和學校場域已是事實,但是仍有一批教師出于各種原因拒絕教育人工智能(盡管他們可能在不自知的情況下已經使用了人工智能)。這樣就形成了一個絕對排斥人工智能的教師派別文化,與之對立的是完全接納的派別文化,兩者互相對立與抗爭。當然在這兩個派別中間也存在著中和派、調和派,他們與這兩個派別之間的對抗性相對較小。

一般而言,在傳統的學校場域中,資歷較老的教師占有相對更多的資本,處于較高的位置,更貼近于“權力中軸”,擁有更大的文化權力。而人工智能的闖入會打亂原有的局面。人工智能是一種新的文化資本,資歷老的教師相對于年輕教師并沒有爭奪上的優勢。而且年輕教師剛畢業于高等院校,最新的高等教育往往會納入人工智能相關課程,這些新教師在進入工作崗位前就已經通過學校教育掌握了這些文化能力,在人工智能這個話題上比許多老教師占有更多不可剝奪的身體形態的文化資本,資歷較深的教師反而落入劣勢。于是資歷較深的教師容易在人工智能話題上形成極端抗拒的派別文化,與新教師展開沖突。

就不同學科而言,帶有理工色彩教育背景的教師相對于人文社科背景的教師在教育場內占有更多關于人工智能的資本上的優勢,所以產生了“游戲”的不對等。人文社科背景的教師為了避免這樣的情況產生,也容易形成抗拒的派別文化。而且在人工智能教育場域的派別文化還會擴大影響到學校場和教育場的教師文化,導致在傳統學校場域內的各學科教師之間的沖突擴大與加深。

以上都是在傳統的學校場域和教育場內進行的討論,在這種情況下人工智能往往只是一種文化資本。而本文上一節假設強人工智能以新的“游戲者”身份加入到這個“游戲”之中,那么在這個時候人類教師將自然形成合作。這是在文化僅是人類所特有的假設之下所做出的預測,但如果當強人工智能進入到整個社會場域中,文化或許不再是人類的特權。那么此時在教育場域中,人類教師和人工智能教師或許就會形成對立的派別文化。

三、“流動的馬賽克”—— 人工智能時代教師文化形式發展趨勢

實際上,哈格里夫斯還構建了第五種更加適合后現代的教師文化形式——“流動的馬賽克”(moving mosaic)。在這種形式下,學校場域內會存在若干教師小組,就像一個個“馬賽克”,組合成了一個整體圖案,即組與組之間保持合作、具有凝聚力,可以達到整體強于部分的效果。但是這個小組并非固定的,小組和小組會有重疊,彼此間的界限也是模糊流動的。事實上,這些小組都是開放的,也是彼此合作的,因此可以讓學校組織保持靈活性和開放性。另外,這種教師合作還可以突破學校界限,拓展到社區之中。但是哈格里夫斯對這種教師文化形式的論述并不詳盡,僅憑其有限的描述,不少學者認為這樣的文化形式是模糊、脆弱的。然而教育場域內人工智能的“進化”或將推動“流動的馬賽克”這一形式的發展。

教育場域不是一個孤立、靜止的概念[31],具有相對性與層次性,在大的學校場域內還可以分劃出各個小的、具體的學校場域,學校場域內還可以存在年級場域、班級場域等,教師處于各個場域交匯、重疊的位置上。每個場域的界限“位于其效果停止作用的地方”。當前,各個具體的學校發揮作用的空間是有限的,其影響范圍十分明確,每一個具體的學校場域間的邊界相對明顯,因此教師群體會在各自學校場域內形成具有一定特色的教師文化,這就像一個個不同色彩的“馬賽克”。

而當人工智能進入其中,空間與時間邊界將會被沖淡。比如將人工智能和虛擬現實技術與線上課堂相結合,構建虛擬課堂,不同學校場的老師都可以進入到這個新的場域之中。所以原有的場域在教育人工智能的影響下,其結構與邊界產生了變化,學校場域發揮作用的范圍在空間、時間上都有所延展。此后,原有的相對隔離的場域之間產生了重疊,甚至可以形成新的場域。原有學校場中的教師在這種情況下可以進入到其他學校場之中。教師開始在不同的學校甚至不同的教育層級系統中行動與交流,隨即形成的教師文化沖破原有學校場域,在整個教育場域內“流動”。甚至,位于不同層級的場域也會產生交接。比如為了推動終身教育、成人教育,權力場域中的“統治者”積極推動人工智能等技術聯通教育場域與其他場域,學校場中的教師發生作用的邊界擴大到了社會場中,此時教師就進入到更大的社會場甚至元場域之中。原本分身乏術又囿于技術困境的教師,現如今可以通過大數據搭建的信息平臺和人工智能技術,輕而易舉地實現對社會不同群體的針對性教學與教育。例如教師將自身教學課程以微課形式錄入大數據平臺,人工智能在全面分析微課信息后,將這些課程推送給特定的、有相關需求的人群。

同時,因人工智能技術發生變化也會有一批處于原教育場域之外的人被納入到大教育場中,雖不是教師職業卻發揮著“教師”作用。比如通過人工智能技術,可以將資深醫生在手術臺上的操作以增強現實(AR)的形式呈現在講臺上,原醫學場域中的醫生便可以成為教育場域中的教師。此時,原教育場域中經過專業訓練取得資格認證的原教師團隊便可同這些從其他場域“流入”教育場域的“教師”交流與合作。

以上種種情況都表明,人工智能技術進入到教育場域后,教育場域內部的各層級的場域邊界跨時空拓展,教育場域本身又同元場域中的其他場域交匯。原本固定在一定學校場域中的教師文化在不同層級的場域間開始流動,向“流動的馬賽克”文化逐漸演變。

最后還必須強調的是,當今人們不得不帶著擔憂與期待這兩種矛盾的情緒去設想強人工智能的到來,教育場或將迎來新的“游戲者”。人工智能教師、人工智能學生、人工智能教育管理者這些角色將極大沖擊教育場中人類的主體地位。原有的彼此隔離的教師文化不足以維護與鞏固人類的主體地位,需要形成跨時空的流動性的教師文化,才可以在更大范圍內鞏固“人類主義”文化再生產。而當未來到來,強人工智能真地參與進教育場的游戲之中,有理由相信文化會在人類和人工智能間流動,形成人—機間的“流動的馬賽克”。

參考文獻

[1]習近平.推動新一代人工智能健康發展 更好造福世界各國人民 [N].人民日報,2019-05-19(001).

[2] 張惠.固守或超越:人工智能時代高校教師的角色重塑 [J].黑龍江高教研究,2023(09):91-97.

[3] 周春良. 卓越教師的個性特征與成長機制研究[D].上海:華東師范大學,2014.

[4][30] 鄧濤,鮑傳友.教師文化的重新理解與建構——哈格里夫斯的教師文化觀述評 [J].外國教育研究,2005(08):6-10.

[5][25] HARGRAVES,A.CHANGING TEACHERS,CHANGING TIMES:Teachers’Work and Culture in the Postmodern Age [M].London:Cassell,1998:165.

[6] 布迪厄,華康德.反思社會學導引 [M].李康,李猛,譯.北京:商務印書館,2015:26,126.

[7] MCCARTHY, J, MINSKY, M, L, ROCHESTER N, et al.A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,August 31,1955 [J].Ai Magazine,2006(04):12-14.

[8][14][19] 葉波.人工智能+5G和教育變革 [M].上海:華東師范大學出版社,2022:13,18,18.

[9] KAPLAN,A, HAENLEIN,M.Siri,Siri,in my hand:Who's the fairest in the land? On the interpretations,illustrations,and implications of artificial intelligence [J].Business Horizons,2019,62(01):15-25.

[10] 吳俊,張迪,劉濤,等.人類對人工智能信任的接受度及腦認知機制研究:實證研究與神經科學實驗的元分析 [J].管理工程學報,2024,38(01):60-73.

[11] EDUCAUSE.Horizon Report: 2018 Higher Education Edition [EB/OL].[2023-06-21].https://library.educause.edu/~/media/files/library/2018/8/2018horizonreport.pdf.

[12] EDUCAUSE.Horizon Report:2019 Higher Education Edition [EB/OL].[2023-06-21].https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf.

[13][26][31] 劉生全.論教育場域 [J].北京大學教育評論,2006(01):78-91.

[15][16][27] SMITH,L,BAKER,T. Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges[EB/OL].[2023-06-21].https://media.nesta.org.uk/documents/Future_of_AI_and_education_v5_WEB.pdf.

[17] 李全生.布迪厄場域理論簡析 [J].煙臺大學學報(哲學社會科學版),2002,15(02):146-150.

[18] 郭凱.文化資本與教育場域——布迪厄教育思想述評 [J].當代教育科學,2005(16):33-37.

[20] 卡魯姆·蔡斯.人工智能革命:超級智能時代的人類命運 [M].張堯然,譯.北京:機械工業出版社,2017:6.

[21] 吳冠軍.通用人工智能:是“賦能”還是“危險” [J].人民論壇,2023(05):48-52.

[22][23] 陳鵬. “物理—邏輯性”與“生物—文化性”之間:人工智能技術的文化邊界 [J].首都師范大學學報(社會科學版),2020(06):120-124.

[24] 李政濤,呂雪晗.智能時代的文化轉型與共生教育 [J].民族教育研究,2022,33(06):35-39.

[28] 趙磊磊,陳祥梅,馬志強.人工智能時代教師技術焦慮:成因分析與消解路向[J].首都師范大學學報(社會科學版),2022(06):138-149.

[29] 李世瑾,顧小清.中小學教師對人工智能教育接受度的影響因素研究 [J].現代遠距離教育,2021(04):66-75.