隔海的歌音

1984-08-20 05:13:04蘇煒

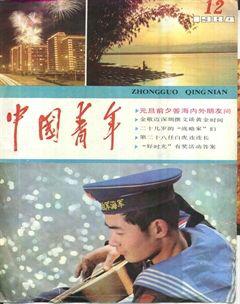

中國青年

1984年3期

蘇煒

編者的話:這里發表的,是一位留美學生從美國東海岸寄來的發自肺腑的確“歌音”。和本刊上期發表的《來自“天堂”的挽歌》相對照,兩者的精神天地是多么不同啊!

隨著我國的對外開放,出國參觀訪問、學術交流、留學深造、洽談貿易等等的人多起來了。這是祖國四化建設的需要。怎樣看待“出國”,怎樣看待“外國”,人們有各種各樣的議論;怎樣報效祖國,人們更有自己的想法和抱負。處在祖國中興時期的青年朋友們,你們是怎樣思索和認識這些問題的呢?歡迎你們把心里話寫給我們。

來信來稿請直接寄本刊政治理論部。

感恩節前夕的一個夜晚,我下了課,途經哈佛校區的一個大教室,傳來一片和悅的歌聲。那是幾百名男女學生,在一架鋼琴的伴奏下,練習著合唱—一大概是為感恩節彌撒而排練的合唱。感恩節,也許是美國最獨特而又最富于人情味的一個節日了。那是為紀念二百多年前第一批登陸的歐洲移民,在這片新大陸上第一次得到收獲而設立的節日。我喜歡聽大合唱,尤其迷戀那由無數層次的人聲交織出來的合聲效果。于是我輕輕地走了進去。天很冷,室內有暖氣,學生們隨便把身上的冬裝脫下,扔在門邊,堆起了一座七彩的山。我默默地坐在大教室的一角,只聽得滿耳的和聲,潮水似的,澎澎湃湃。忽然,我從一片輕輕噴吐的樂句里,分辨出這樣幾個英文單字:“TheLand,God,my dear……”噢,“土地,上帝,我親愛的……”在每一小節樂句收住后,幾百個歌唱者用舌尖輕輕彈出輔音“d,在空氣里留下一瞬的微顫,隨即消失;

登錄APP查看全文