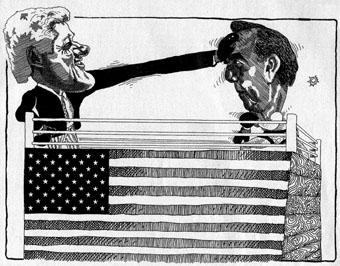

總統權力有多大?

美國是一個典型的總統制國家,四年一度的總統競選為我們提供了透視美國政體的絕佳機會。

三權分立:充分體現分權與制衡原則

提到現代資本主義國家制度,人們首先想到的是著名的三權分立原則,美國恰恰是三權分立原則的一個典型。三權分立的中心思想,就是以權力來對抗權力,在各大政治力量中實現分權和制衡。

那么,這個原則又是怎么運作的呢?這得從美國憲法說起。在美國建國之初,制憲者們對建立什么樣的行政機關發生了激烈的爭論,并分裂為兩大陣營。一派主張建立微弱的行政部門,這個部門由國會選舉產生,它執行國會的決定并對國會負責。在后來的制憲過程中,這一派的意見逐漸沒落。另一派主張建立一個強有力的行政部門。他們認為憲法已經賦予國會相當大的權力,所以未來的行政部門應該對此予以牽制。這一派的代表威爾遜首先提出行政首長由選民直接選舉的主張。但當時的制憲代表對此并不認同,再考慮到人民缺乏直接選舉行政首長的政治經驗,威爾遜提出了一個折衷的意見:由選民選舉產生一個選舉團,再由選舉團選舉產生行政首長,它其實就是今天美國總統選舉的程序基礎。威爾遜的建議幾經周折才為制憲會議所接受,于是總統不由國會選舉,從而擺脫了在工作中受國會控制的可能。

根據美國憲法,立法、行政、司法三大權力分別由國會、總統和聯邦法院行使。其中,國會議員和總統都由選舉產生,各有一定任期。國會無權以不信任為手段迫使總統辭職,總統也不能因國會與自己政見不合而解散國會。

國會:基本平行的參眾兩院

美國國會實行兩院制:參議院和眾議院。參議院起初由聯邦各州議會選出,到1913年時改由選民直接選舉;參議員任期6年,每兩年改選其中的1/3。眾議院也由選民直接選舉產生,任期2年,到時全部改選。之所以實行兩院制,當初也是為了“平衡”。此外,這種形式也可以協調大州和小州之間的關系,眾議院議員由各州按人口比例選出,參議院議員各州人數統一而不論人口多寡。

在國會職權中,立法權是最主要的,由兩院共享;此外兩院各自還擁有一些專享的職權。比如說眾議院擁有彈劾權和財政法案提出權。而總統締結條約需經參議院同意才行,總統任命大使、公使、最高法院法官及國家政府的其他官員,也需向參議院提名并征得其同意。由此可見,在國會職權里,參眾兩院基本平等,但是參議院略占優勢。

總統:美利堅的“國王”

總統沒有立法權,但他對國會提出的法案擁有否決權。根據憲法規定,總統每年都要向國會提交國情、預算、經濟等咨文,總統的這些咨文實際上都成為國會最初立法的方案,這就使得總統間接地擁有了立法權。

至于否決權,那更是總統在立法職權上的殺手锏,總統可以否決國會提出的任何法案而無需任何理由,除非國會兩院分別以2/3的多數再次否決總統的意見,然而,這兩個2/3的多數基本存在于理論之中。當然,總統在使用這項權力的同時,也必須謹慎行事。

至于司法權,總統也不是沒有發言權。首先,聯邦最高法官和最高法院成員由總統負責提名,不過,總統的提名最終要得到參議院的批準才行。

此外,總統還握有赦免權,總統的赦免權不但可以用于定罪前,也可以用于定罪后,而且國會和法院都無權干涉。但如果總統受到國會的彈劾,他不能赦免自己。這樣看來,美國總統實際上是立法、行政、司法三項權力的總匯,而行政權則是其權力的核心。

此外,美國總統在外交方面的權力獨特而且巨大。例如,在法律上,國會擁有宣戰權,但總統卻擁有不宣而戰的權力。曾有人做過統計,1789~1972年間,美國共進行了165次戰爭,其中只有5次由國會宣戰,其余全部是不宣而戰的“總統戰爭”。

二戰結束后,美國成為超級大國,被深深地卷進國際事務中。國際上大量的突發事件需要它做出及時快速的反應,而國會對有關問題喋喋不休的討論和爭執無法適應這種變化。于是,美國總統就成了靈活反應的中心,從而加強和擴大了他在國防和外交方面的權力。

再者,二戰前羅斯福總統在“新政”實施過程中,設立了一系列永久性機構,擴大了總統權力。戰后美國爆發了多次經濟危機,出現了許多社會矛盾,由于這些問題遠非州一級政府所能解決,于是人們寄希望于總統,從而認可了總統權力的擴大。其中最突出的表現就是越來越多的政府部門和獨立機構建立起來。這些機構名義上對總統和國會雙方負責,實際上其職能主要在行政方面,更直接地隸屬于總統。正由于上述原因,在人們眼中,美國總統成了美利堅“國王”。G

《海外星云》(2000年28期)

海外星云 2000年28期