世紀之交的重大收獲

文/鄭尚憲

世所公認,王國維于20世紀初寫成的《宋元戲曲考》,宣告了現代戲曲史學的誕生。此后幾十年間,經過無數學人的辛勤耕耘,昔日被視為小道、末技的戲曲終于登上大雅之堂,在中國文學史和文化史上都占據了應有的一席之地。

1980年,張庚、郭漢城先生主編的3卷本《中國戲曲通史》問世。該書在全面總結了王國維以來戲曲研究成就的基礎上,對我國古代戲曲劇種、戲曲文學和戲曲舞臺藝術發展情況作了全面梳理,并從古代戲曲和各個時代的政治、經濟、文化入手,對戲曲發展規律作了有益的探索。作為有史以來最為詳備的一部戲曲史,它代表了當時戲曲研究領域的最高成就,成為專業工作者的案頭必備之書。

此后10余年間,戲曲研究一度成為顯學,研究隊伍迅速壯大,研究的深度、廣度都遠遠地超過此前的大半個世紀。雖然90年代后這股熱潮開始消退,但已在許多方面取得了十分豐碩的成果。正如大潮退去后的海灘上散落著許多色彩斑斕的貝殼有待人們去撿取、收集一樣,學術界也迫切需要有一部更新、更完整的戲曲史來集中展示這20年間戲曲研究領域的最新成果,并對20世紀的曲學研究作一個系統的回顧與總結。

在新舊世紀交替之際,我們果然如愿以償,看到了一部厚厚4巨冊、洋洋140萬言的《中國戲曲發展史》。尤其令人驚喜的是,它的作者廖奔先生和劉彥君女士,恰巧正是當年《中國戲典通史》兩位主編張庚先生和郭漢城先生的入室弟子。這不是偶然的巧合,而是一種歷史的必然。

自1981年考入張庚、郭漢城先生門下,廖奔先生和劉彥君女士在戲曲研究領域整整跋涉了20個年頭。20年來,無論外部世界如何云卷云舒,曲學領域如何潮起潮落,他們始終心無旁鶩、勤耕不輟。先后出版了許多專著和大量論文,其數量之多,質量之高,為學界矚目。此番《中國戲曲發展史》的撰寫,既是他們對自己20年治學生涯的一番回顧,也是對近一個世紀戲曲研究成果的一個總結和整合。因此使此書具有以下幾方面顯著特色。

中國戲曲的起源與形成問題。以往同類著作中或忽略不提,或語焉不詳的原始戲劇形態在這里得到了空前未有的重視:交感巫儀模仿、圖騰擬態、驅儺仿生、宗教祭儀、部族樂舞、飲宴歌舞……許多古代文化現象中包含的戲劇因子被分離出來,并得到充分的體認。而曾經一度被否定的異域文化對中國戲曲的影響等問題被重新提上桌面細細探究。特殊戲劇樣式在各個歷史時期的發展,如儺儀及其戲劇性轉化,木偶戲的起源和成熟,目連戲的緣起和發展,皮影戲的產生與繁盛等等,都列專章、專節予以論述。

被人們稱作“中國戲曲形成前的最后一級階梯”的宋金雜劇,得到了空前未有的重視。作者用整整5篇的篇幅,對北宋、南宋、遼、金雜劇之間的關系與區別及其舞臺特征作了盡可能詳盡的描述,并配以大量的實物圖片,讓我們看到了中國戲曲“一朝分娩”前在母腹中的長時期躁動。而這種詳盡的描述,在很大程度上建立在對近20年戲曲文物學、戲曲考古學所取得的成就基礎上,尤其得力于作者自己對宋元戲曲文物的大量田野調查與研究工作,使讀者對宋金雜劇有了十分翔實和立體的認識,其功甚偉。

以往學術界對宋元南戲和北雜劇研究較多,而對于明清時期盤根錯節的聲腔源流知之甚少。近20年來,隨著各地戲曲志的纂修,不少地方戲曲聲腔劇種的歷史淵源得到了澄清,許多歷史疑團得到了解答。但迄今為止,尚無一本專著對之進行總結與綜合。本書盡可能吸收了學術界在這方面的已有成果,并結合方言與地域文化等歷史文化因素予以考察,追本求末、條分縷析地闡明了各個不同歷史時期戲曲聲腔流變的具體情形及其影響地域,勾勒出一幅較為完善的聲腔流變分布圖。

對于作家作品的研究,本書已不滿足于那種先對時代背景、作家生平作流水賬式的介紹,然后再和其作品作些簡單的比附的做法,而是將作品看作作家的心史,看作作家主體精神的外化。于是我們更多地看到了作者對古代劇作家內心世界的探究和心路歷程的尋繹,看到了對劇作家生存環境與其作品內在精神現象的整體觀照。這里有關漢卿的激烈、馬致遠的慨嘆、白樸的怨憤、鄭光祖的方正……。以往的同類著作大多只把目光投向一流大家,對二三流作家關注較少,而此書卻給了在歷史上占有很大比重的二三流作家應有的注意,于是一些名氣不一定很大而成就并不低的作家如康海、王九思、徐霖、高濂、張鳳翼,和一些雖非出自一流大家之手,卻在歷史上產生過重大影響的作品如《寶劍記》、《浣紗記》、《鳴鳳記》、《四聲猿》等都列專節予以論述。這就更全面、更真實地反映了戲曲史的實際面貌。

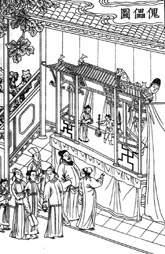

對戲曲藝術特性的重視,是本書最大的特點。詩歌、散文和小說都可以,而且只能借助于文字直接作用于讀者,而戲曲則必須通過舞臺表演訴諸受眾。正如美國著名美學家蘇珊·朗格所說的那樣:“從本質上講,戲劇就是一首可以上演的詩。”“戲劇既不是舞蹈,也不是文學,更不是各種藝術功能的集合物,而是以動作為形式的詩歌。”(《情感與形式》第十七章)因此,一部戲曲發展史,就不能只是一部戲曲文學史,或作家作品史,而同時還必須是一部劇場藝術發展史。 《中國戲曲發展史》用了將近一半的篇幅詳細論述了各個歷史時期藝人的活動,表演藝術的發展,舞臺美術的進步和劇場形式的演變,及其對戲曲創作的重大影響。在評述作家作品時,也同時顧及案頭和場上兩個方面,而不再僅僅著眼于文學性。這種體例充分照顧到戲曲介于文學與藝術之間的特質,使一部戲曲史不再是平板的陳述,而變得立體可感。而全書為之配發的插圖,竟多達三百余幅,更是前所未有的創舉。

《中國戲曲發展史》用了將近一半的篇幅詳細論述了各個歷史時期藝人的活動,表演藝術的發展,舞臺美術的進步和劇場形式的演變,及其對戲曲創作的重大影響。在評述作家作品時,也同時顧及案頭和場上兩個方面,而不再僅僅著眼于文學性。這種體例充分照顧到戲曲介于文學與藝術之間的特質,使一部戲曲史不再是平板的陳述,而變得立體可感。而全書為之配發的插圖,竟多達三百余幅,更是前所未有的創舉。

總之,這部在20世紀末葉問世的《中國戲曲發展史》,是迄今為止規模最大、內容最為完善的一部中國戲曲通史。它系統而全面地總結了近一個世紀以來,特別是近20年以來戲曲史學科的研究成果,為20世紀的戲曲史學做了個很好的總結,又為21世紀該學科的發展開了個好頭。它的出版,是戲曲研究領域在世紀之交最重要的收獲。

《中國戲曲發展史》(4卷)廖奔,劉彥君著山西教育出版社2000.10定價:98.00元(精裝)

題圖:明萬歷吳興臧氏刊《元曲選·魔合羅》插圖,選自《中國戲曲發展史》第二卷。