回望馬卡洛夫手槍

蘇聯馬卡洛夫手槍,又稱馬卡洛夫式校官手槍,簡稱ПМ(馬卡洛夫手槍的俄文縮寫,英文為PM),由蘇聯槍械設計師馬卡洛夫設計,1951年被蘇軍選作制式手槍裝備部隊,后來還廣泛裝備警察。50年來,許多國家特許生產或進口該槍,作為校官和警察的制式手槍。由于應用廣泛,生產量大,該槍成為世界上一支名槍。幾年來,俄羅斯還開發了該槍的變型槍,包括軍用馬卡洛夫手槍ПММ(PMM)和民用馬卡洛夫手槍貝爾加Izh-70系列。

開發背景

“二戰”中蘇軍裝備的手槍,只有納甘轉輪手槍和托卡列夫手槍(ТТЗЗ)。前者雖然有不少特色,但屬于19世紀的老式槍;后者雖然是1933年的制式,但結構在當時已經老化。相比之下,“二戰”中侵蘇德軍裝備了當時最高水平的華爾特PP、PPK和P38半自動手槍,這些槍的結構和射擊精度均大大超過了蘇軍的制式手槍,特別是蘇軍制式7.62×25mm手槍彈的性能比德軍制式9×19mm手槍彈差。

托卡列夫手槍使用的7.62×25mm槍彈是俄國革命前后大量流入的毛瑟半自動手槍用槍彈。蘇軍將該彈選作制式,用于制式手槍和沖鋒槍。該彈的彈道低伸性良好,適宜遠距離射擊,但在近距離作戰中停止作用不足。

蘇軍早在“二戰”前就認識到托卡列夫手槍已經老化,1933年選定該槍為制式手槍后,又于1938年5月17日制定開發命中精度良好的新型軍用手槍計劃。計劃中依然選用7.62×25mm槍彈。在開發中,蘇聯的槍械設計師F.V.托卡列夫、S.A.科羅賓、I.I.拉科夫等人參加設計和試制。

正當蘇軍進行新型槍試驗時,“二戰”爆發,試驗中斷,開發速度減慢,就連原來托卡列夫手槍的正式生產也受到影響。1941年6月22日,希特勒發動侵蘇戰爭,德軍侵入俄羅斯境內,幾個工業城市受到嚴重破壞,此時的蘇軍已無力繼續開發新型手槍。

馬卡洛夫手槍的開發

在“二戰”戰場上,投入了許多新開發的兵器。原來用手槍武裝的校官,開始裝備火力更猛的沖鋒槍或半自動卡賓槍。特別是到了戰爭后期的1942年,蘇德戰場上首先使用火力更猛的突擊步槍,這就是德軍后來正式命名的StG44。

軍用手槍作前線兵器的重要性,隨著這些兵器的出現而淡薄了,其用途退居為作校官的一種身份象征和作軍警自衛用兵器。

“二戰”結束后,蘇聯軍部下令開發新型軍用手槍。在軍部的命令中,要求選擇7.62mm口徑或9mm口徑槍彈作新型手槍的彈藥,還要求新型槍比原軍用制式的ТТЗЗ更為質輕、小型,具有更高的命中精度、動作可靠性和操作性能,具備充分的停止作用,并打算用這種新型手槍取代圖拉科羅賓手槍(TK手槍)作校官手槍。TK手槍即是蘇軍校官裝備的小型手槍,主要作自衛用。

參加該新型軍用手槍開發設計的,有蘇聯槍械設計師托卡列夫、西蒙諾夫、科羅賓、沃伊沃滕、拉科夫、馬卡洛夫。每位設計師分別設計和試制新槍,然后進行比較試驗。馬卡洛夫設計了7.62mm口徑和9mm口徑的兩支半自動手槍。比較試驗的結果,馬卡洛夫設計的9mm口徑手槍比其他手槍優秀。1951年,該槍被陸軍選作新制式手槍,命名為馬卡洛夫9mm手槍。該槍定為制式后立即在莫斯科以南50km的圖拉兵工廠開始生產,1954年以后轉移到烏拉爾山脈西側的伊熱夫斯克機械廠大量生產。

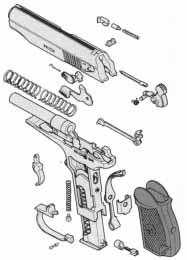

結構特點

馬卡洛夫軍用手槍結構上屬于中型手槍,性能上可以說是自衛用手槍。

由于在開發階段要求該槍具有高的命中精度,所以沒有采用槍管短后坐方式,而是采用自由槍機式,同時設計可安全使用的9×18mm手槍彈。

德軍制式9×19mm手槍彈,擊發后所產生的火藥燃氣壓力大,需要采用重槍機才能安全地用于自由槍機式手槍,否則會有危險。采用自由槍機式的中型手槍安全使用的槍彈,過去最大為9×17mm(0.38ACP),但此彈的射程近,停止作用不足。因此,為了使馬卡洛夫手槍獲得滿意的停止作用,便借鑒德國波爾泰公司在“二戰”中開發的、作校官手槍用大威力彈藥的9×18mm尤爾塔(Ultra)手槍彈開發新彈。該彈開發成功后與槍一起被蘇軍選作制式,命名為9×18mm馬卡洛夫手槍彈,一般稱9mm馬卡洛夫手槍彈。

該槍的設計思想很大程度上受到華爾特PP、PPK手槍(“二戰”中作德軍校官手槍)的影響。其擊錘為外露式,采用雙動扳機。雙動機構是利用扳機連桿使擊錘后退并壓縮擊錘簧,在繼續扣壓扳機時,擊錘解脫,打擊擊針擊發槍彈。

擊發機構的組成零件少,但零件的形狀及制造復雜。這些零件最初采用切削加工,后來伊熱夫斯克機械廠配備了失蠟鑄造設備,于是,含套筒座等外形復雜的零件均采用失蠟鑄造生產。

現代手槍的擊錘簧一般采用螺旋彈簧。而馬卡洛夫手槍的擊錘簧由片簧制成,不僅起擊錘簧作用,其前端壓住扳機桿,還起扳機簧作用;其下端從彈匣后端將彈匣卡住,又起彈匣卡筍作用。這是該槍的獨特之處。

手動保險為回轉杠桿式,裝在套筒的左側后方,采用使擊針鎖定、擊錘前進后鎖定的保險方式。這種方式類似華爾特PP、PPK手槍。

分解結合簡單。分解時先將扳機護圈前端以后端為軸向下拉,再稍向側推,使其抵在套筒座上,拉套筒后退并抬起后端,便可從前方取出套筒。

俄羅斯開發的兩種變型槍

1990年蘇聯解體后,俄羅斯在原馬卡洛夫手槍的基礎上,開發了改進型PMM-12式9mm手槍和商業型馬卡洛夫9mm手槍。

馬卡洛夫PMM-12式9mm手槍該槍的主要改進是將單排彈匣改為雙排彈匣,使彈匣容彈量由原來的8發增加到12發。該槍主要用于殺傷25m內的有生目標。含空彈匣的空槍質量為0.76kg,含實彈匣的全槍質量為0.88kg,使用9×18mm手槍彈。

商業型馬卡洛夫9mm手槍該槍由伊熱梅克機械廠(原伊熱夫斯克機械廠)于20世紀90年代初開發。俄羅斯希望向最大民用槍市場美國出口,但美國將俄羅斯及東歐制的民用手槍、步槍視為軍用槍處理品,禁止進口,俄羅斯只好向西歐出口。1996年俄羅斯修改武器管理法,允許民間一般人攜帶手槍,所以又在俄羅斯民間銷售。

該槍有一系列型式,除了有發射9mm馬卡洛夫手槍彈的手槍之外,還根據西方市場需要,設計了可發射9×17mm(0.38ACP)彈的手槍,以及可發射停止作用較大的9×19mm手槍彈的手槍。在配備彈匣方面,有8發單排彈匣及12發雙排彈匣的馬卡洛夫手槍。

過去,伊熱梅克僅生產鋼制的馬卡洛夫手槍,現在已開始生產不銹鋼制的產品。這些面向民用市場的馬卡洛夫手槍的共同特征是,套筒上面后端配備了可調節的活動表尺。實際上,由于射程近,該表尺不太實用,也無必要。

國際上的馬卡洛夫系列手槍

馬卡洛夫手槍不僅裝備蘇聯以及后來的俄羅斯軍隊和警察,還向國外出口或轉讓生產權。許多前華約國選該槍作軍用制式手槍并特許生產,成為本國的國產手槍,從而形成國際上的馬卡洛夫系列手槍。

中國59式9mm手槍該槍的基本結構與馬卡洛夫手槍相同,只是質量稍大和握把花紋不同。

保加利亞仿制的軍用馬卡洛夫手槍該槍的結構與形狀酷似蘇聯制的原型槍,不同的是套筒座左側刻有2個同心圓包圍的數字“10”。該數字“10”是保加利亞卡贊勒克兵工廠的代號。另外還生產一種帶馬克沁式消聲器的馬卡洛夫微聲手槍,其槍管比標準槍管稍長,套筒前端的伸出段加工有螺紋,用于安裝消聲器。扳機護圈前端裝有彈簧式套筒鎖,該鎖從套筒下面鎖住套筒,使發射時套筒打不開,以提高消聲效果。該微聲手槍裝備保加利亞特種部隊。

除了軍用槍之外,還生產供射擊比賽用的馬卡洛夫手槍,以及商業型馬卡洛夫手槍。

捷克斯洛伐克的Vz82式9mm手槍該槍于1982年開發成功,用于取代制式M52手槍。其結構類似馬卡洛夫手槍,使用9×18mm馬卡洛夫手槍彈,但從操作性能、瞄準裝置和彈道性能綜合評價,其性能優于蘇聯馬卡洛夫手槍。

波蘭P-64式9mm手槍該槍是波軍60年代的制式手槍,結構上類似蘇聯馬卡洛夫手槍,并具有德國PP手槍的一些特點,性能上比Vz82式差。

除上述國家的手槍之外,還有南斯拉夫的M70、東德的PIM、匈牙利的皮斯措魯48M和R-61、朝鮮的68式和70式、羅馬尼亞的M75等等,均屬馬卡洛夫系列手槍(包括9mm口徑和7.62mm口徑兩種系列)。◆王正和編譯

(編輯/王曉濤)