青銅器臣諫簋與“邢侯搏戎”

楊文山

【關(guān)鍵詞】西周;青銅器;臣諫簋;邢侯;;戎

【摘要】青銅器臣諫簋銘文涉及到邢侯的“搏戎”,是研究邢國(guó)“遷封”之后,援“”抗“戎”戰(zhàn)事的重要材料。本文根據(jù)有關(guān)金文資料和文獻(xiàn)記載,就邢侯對(duì)“戎”的抵御與“戎”的族屬等有爭(zhēng)議的歷史問(wèn)題試作考述。

西周初青銅器臣諫簋的銘文,涉及到邢國(guó)“遷封”之后邢侯的救“盡輩“戎”,李學(xué)勤、唐云明[1]、沈長(zhǎng)云[2]、王冠英[3]及李先登[4]諸位先生均對(duì)此器作過(guò)考釋或論述。本文廣集諸家之說(shuō),參以筆者管見(jiàn),除對(duì)臣諫簋的器物和有關(guān)銘文進(jìn)行解釋外,并結(jié)合有關(guān)金文資料與文獻(xiàn)記載,就邢侯搏“戎”與所搏之“戎”的族屬等有爭(zhēng)議的問(wèn)題試作考述。

一、臣諫簋的出土、形制、紋飾和斷代

1973年3月,河北省文物管理處收到中國(guó)科學(xué)院考古研究所轉(zhuǎn)來(lái)的元氏縣西張村農(nóng)民張新愛(ài)的信函,即派人對(duì)元氏西張村出土青銅器的遺址進(jìn)行了調(diào)查。西張村位于元氏縣城南約5公里,村東有一高大土丘,俗稱霸王崗,因土丘四周和中部遭到破壞,斷崖上暴露出灰坑和墓葬,張新愛(ài)等在此挖土?xí)r發(fā)現(xiàn)了多件青銅器,臣諫簋便是其中之一[5]。據(jù)簡(jiǎn)報(bào)可知,臣諫簋的形制為斂口、卷沿、方唇、束頸,腹部偏下鼓圓,圜底近平,矮圈足,頸腹間有四個(gè)對(duì)稱的獸耳將腹部分為四格,耳下附長(zhǎng)方形圓角垂珥。紋飾為腹部四格飾象紋,圈足飾變體龍紋(圖一)。

關(guān)于臣諫簋的斷代,諸家多有論及,但意見(jiàn)分歧較大,如:

王冠英先生《邢器鑄造》認(rèn)為:“臣諫簋和邢侯簋不僅形制相同,紋飾相似,銘文內(nèi)容也有聯(lián)系,都記載了邢侯的事,因此它們的鑄作年代一定很相近。”又說(shuō):“從銘文上看邢侯簋和臣諫簋的文字風(fēng)格也極近,如出一人手筆,這都不應(yīng)是偶然的因素,很可能器、銘均為同一工匠同一書(shū)家所作,因而它們的鑄作時(shí)代一定很相近。”又引李學(xué)勤、唐云明先生意見(jiàn)說(shuō):“類(lèi)似臣諫簋、邢侯簋腹身的象紋,也見(jiàn)于1929年洛陽(yáng)廟坡出土的臣辰簋和卣。臣辰簋、卣,郭沫若同志《兩周金文辭大系》等書(shū)都認(rèn)為是成王時(shí)器。”據(jù)此,王冠英先生認(rèn)為臣諫簋的斷代應(yīng)為“成王時(shí)器”。

李學(xué)勤、唐云明先生《西周邢國(guó)》認(rèn)為:“臣諫簋是四耳四珥的無(wú)蓋簋,腹飾象紋,其形制、紋飾均與1921年洛陽(yáng)出土的邢侯簋相同。同樣的紋飾也見(jiàn)于1929年洛陽(yáng)廟坡出土的臣辰簋和卣,這幾件器物的時(shí)代當(dāng)大致相同。臣辰簋、卣,郭沫若同志《兩周金文辭大系》等書(shū)都認(rèn)為是成王時(shí)器。”但李、唐兩先生并未據(jù)此定臣諫簋與邢侯簋為“成王時(shí)器”,而認(rèn)為:“邢侯簋是邢侯作器以祭祀其父周公,其年代應(yīng)略晚于麥尊,可以估定在成康之際。因此和邢侯簋同形的臣諫簋,也是成康之際制作的器物。”

陳平先生《邢侯簋再研究》[6]認(rèn)為:“李學(xué)勤先生將麥尊銘所言封邢侯事定為周公歿后成王后期初封邢侯的記錄,將麥尊定為成王后期器,將邢侯簋、臣諫簋定為年代略晚于麥尊的成康之際器,將麥尊、邢侯簋、臣諫簋中的邢侯定為周公之子第一代邢侯,都是十分正確的。”陳平先生在此雖然沒(méi)有直接明言臣諫簋應(yīng)為何時(shí)器,但就其上述口氣看,他是贊同李、唐先生將臣諫簋定為“成康之際器”的。

沈長(zhǎng)云先生《銘文補(bǔ)說(shuō)》認(rèn)為:麥尊是“康王時(shí)的銅器”,銘文中談到“邢侯返周朝見(jiàn)周康王時(shí),受到了康王很高的禮遇”。又說(shuō):“在麥尊之前,這位初封的邢侯自己還做過(guò)一件簋,即邢侯簋。”銘文又談到了“邢侯曾被賦予王朝的政事,而邢侯在接受王命和賞賜之后,又表示自己要……永遠(yuǎn)臣服于天子,用以主管王賦予王朝的大命”。沈長(zhǎng)云先生以上論述雖然也沒(méi)有直接談到臣諫簋的斷代,但就其所定麥尊和邢侯簋為康王器這一點(diǎn)來(lái)看,他也將晚于麥尊和邢侯簋的臣諫簋看成了“康王時(shí)的銅器”。

李先登先生《邢器分析》認(rèn)為:臣諫簋銘文記載“當(dāng)戎侵?jǐn)_竟之時(shí),邢侯出兵保護(hù)竟,這既說(shuō)明邢侯為當(dāng)時(shí)這一地區(qū)的方伯,又說(shuō)明這些竟青銅器與邢器有關(guān),可與邢器一并加以研究。”他又說(shuō)“關(guān)于臣諫簋的年代,李學(xué)勤先生定為成王”(筆者按:實(shí)定為“成康之際”),但“從其形制紋飾與邢侯簋相近而又有別來(lái)看,其年代應(yīng)(與邢侯簋)相近而略晚”。據(jù)此,李先登先生認(rèn)為臣諫簋的斷代也應(yīng)為“康王”器。

彭裕商先生《麥四器與周初的邢國(guó)》[7]認(rèn)為:在元氏縣出土的銅器中,“年代較早的大概要屬臣諫簋,該器器形、紋飾同傳世的邢侯簋。”又說(shuō):邢侯簋的“銘文字體較早,所飾象紋也流行于昭世,……故其年代大約在昭王時(shí)期。”而臣諫簋的銘文字體略晚于邢侯簋,銘文中有“拜手稽首”,根據(jù)陳夢(mèng)家的研究,銘文中這種語(yǔ)句最早“見(jiàn)于恭王初年的遹簋”。據(jù)此,彭裕商先生認(rèn)為臣諫簋的年代“大致在昭末穆初”。

以上諸家對(duì)臣諫簋的斷代,歸納起來(lái)有四種意見(jiàn):一是王冠英先生斷其為成王器;二是李學(xué)勤、唐云明、陳平先生斷其為成康之際器;三是沈長(zhǎng)云、李先登先生斷其為康王器;四是彭裕商先生斷其為昭末穆初器。以上這四種意見(jiàn)以何為妥?根據(jù)筆者管見(jiàn),分別提出如下看法:

1、王冠英先生斷臣諫簋為“成王時(shí)器”,筆者認(rèn)為是可以成立的,理由是臣諫簋不論在形制、紋飾上,還是在文字風(fēng)格上,都與邢侯簋幾乎相同。據(jù)此,既然可以認(rèn)為邢侯簋是成王器,那么與邢侯簋幾乎相同的臣諫簋也應(yīng)是成王器。筆者認(rèn)為臣諫簋的鑄造時(shí)間既然比邢侯簋略晚,那么兩器雖然同為成王器,但在具體時(shí)間上應(yīng)當(dāng)略有前后。按邢侯簋銘文反映的是邢侯的“遷封”之事,筆者曾推定它的具體制作時(shí)間為成王晚期之初,而臣諫簋銘文反映的是邢侯“搏戎”的事,其發(fā)生在邢侯“遷封”之后,據(jù)此,筆者推定它的具體制作時(shí)間應(yīng)在成王晚期之末。

2、李學(xué)勤、唐云明、陳平等先生將臣諫簋的制作時(shí)間斷在“成康之際”,

筆者認(rèn)為這是一種模棱兩可的意見(jiàn),理由是如果根據(jù)這種意見(jiàn),不論將臣諫簋斷在成王之時(shí)還是斷在康王之時(shí)都可以。筆者以前曾提出,在青銅器的斷代研究中,就器物斷代的時(shí)間幅度上應(yīng)當(dāng)寧小勿大,凡是可以斷在一個(gè)王世也可以斷在兩個(gè)王世的器物,就應(yīng)當(dāng)將它斷在一個(gè)王世,因?yàn)橐患魑锏墓逃需T造時(shí)間只能是鑄于一個(gè)王世,而不太可能鑄于兩個(gè)王世。

3、沈長(zhǎng)云、李先登先生所以將臣諫簋斷為康王器,似是根據(jù)對(duì)麥尊、邢侯簋、臣諫簋三器的斷代排比推定的。如沈長(zhǎng)云先生斷麥尊和邢侯簋均為康王器,對(duì)于晚于麥尊、邢侯簋的臣諫簋的斷代雖未明言,但就其論述口氣,可知其對(duì)臣諫簋的斷代最早也只能定在康王時(shí)。而李先登先生斷麥尊為成王末年器,斷邢侯簋為周成王末年至周康王時(shí)器,因臣諫簋既晚于麥尊又晚于邢侯簋,故其對(duì)臣諫簋的斷代最早也不會(huì)超過(guò)康王時(shí)。

4、彭裕商先生所以斷臣諫簋為昭末穆初器,筆者認(rèn)為主要原因有兩點(diǎn):一是由于彭先生對(duì)標(biāo)準(zhǔn)器的斷代有些偏晚,以此推定邢國(guó)諸器就都普遍偏晚,比如何尊是大家所公認(rèn)的“成王時(shí)期標(biāo)準(zhǔn)器”[8],而彭先生將與何尊相同的麥尊斷為昭王器,以此推定晚于麥尊的邢侯簋也為昭王器,進(jìn)而推定晚于邢侯簋的臣諫簋則必為昭末穆初器。二是由于彭先生過(guò)于偏重將相同的銘文語(yǔ)句作為器物的斷代標(biāo)準(zhǔn),而對(duì)于相同形制、紋飾、字體作為器物斷代標(biāo)準(zhǔn)的重視不足。如臣諫簋銘文中有“拜手稽首”的語(yǔ)句,由于這種語(yǔ)句見(jiàn)于恭王初年的遹簋銘文中,便依此為據(jù),認(rèn)為臣諫簋與遹簋為相近器物,進(jìn)而將臣諫簋的時(shí)代斷在昭末穆初。

二、臣諫簋的銘文、隸定、考釋和通讀

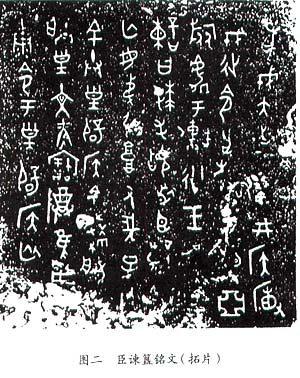

臣諫簋銘文刻鑄于器內(nèi),由于銹蝕太甚,約有半數(shù)左右的字跡漫漶不清或“根本無(wú)存”。從殘存的文字看,銘文應(yīng)為8行,每行9字,共計(jì)72字(圖二)。李學(xué)勤、唐云明兩先生認(rèn)為銘文現(xiàn)存59字,“有些文字可以依文義試補(bǔ)”,據(jù)此,全銘隸定當(dāng)如下:

隹戎大出于,井琬

戎,榱畛稼繩輟酢躚

旅處于,從王□□。臣

諫曰:“拜手朧祝臣諫子

亡,母弟引庸又長(zhǎng)子□,

余旎時(shí)冼紓令矸。”乍

朕皇文考寶睿隹用□

康令于皇辟紓鎩酢酢

根據(jù)銘文內(nèi)容層次,我們可以將全銘分為三個(gè)段落:第一段由銘始“隹戎大出于盡敝痢按油酢酢酢保大意是記“戎”大舉進(jìn)攻“盡焙托蝦蠲“諫”領(lǐng)兵救“盡輩“戎”;第二段由“臣諫曰”至“令捶”,大意是記“諫”請(qǐng)示邢侯,讓母弟長(zhǎng)子繼其服政;第三段由“乍朕皇文考寶病敝撩末“匄□□”,大意是記“諫”為紀(jì)念其亡父而作此器。現(xiàn)將第一段有關(guān)邢侯為救援“盡憊而抵御“戎”族大舉進(jìn)攻的銘文詳解如下:

“隹戎大出于盡敝械摹蚌俊奔礎(chǔ)拔ā被頡拔”的初文,是古語(yǔ)首助詞,無(wú)義。“戎”應(yīng)是住在今河北中部的部族,具體地望在石家莊地區(qū)的西半部。“出”為動(dòng)詞,義為由內(nèi)而外,在此指出兵,“大出”義指大舉出兵。“摺蔽古國(guó)名,李學(xué)勤、唐云明先生《西周邢國(guó)》指出:在《說(shuō)文》中有“盡薄ⅰ褒摺繃階鄭許慎解“彼此不相混淆”,但據(jù)《文源》解,“盡薄ⅰ褒摺繃階治“同字”,而《說(shuō)文新義》也解“盡薄ⅰ褒摺繃階幀巴出一源”,認(rèn)為從“車(chē)”從“氏”之“盡幣布創(chuàng)印俺怠貝印柏怠敝“摺薄

“井矦戎”中的“井”為“邢”的初文,“矦”為“侯”之古寫(xiě),依此,“井矦”即“邢侯”。“”即“搏”字,義為搏斗抵抗。按“”字從“廠”從“”,與不其簋銘文從“戈”從“”作“”同;也與丑銘文從“十”從“”作“博”同。

“令臣諫□□亞旅處于盡敝械摹剝”字即“誕”,李學(xué)勤、唐云明先生《西周邢國(guó)》以為“誕”為“助詞,無(wú)義”;筆者則認(rèn)為“誕”字在此當(dāng)為發(fā)語(yǔ)詞,與《詩(shī)經(jīng)·生民》所言“誕寘之隘巷”[9]中的“誕”字應(yīng)為相同含義。按“令”通“命”,在此應(yīng)是邢侯命“諫”之“命”;“臣”則為諫之自稱,義為臣下。“”為“以”之古寫(xiě),在此應(yīng)為介詞,可引為動(dòng)詞“率領(lǐng)”,如小臣綁銘文所記“白懋父殷八閉鞫尸”釋為“伯懋父率殷八師征東夷”,其與此“”釋為“率領(lǐng)”相同。“亞旅”,依文獻(xiàn)當(dāng)為官名,如《尚書(shū)·牧誓》記“司徒、司馬、司空、亞旅”[10],《孔氏傳》云“亞,次;旅,眾也”,認(rèn)為亞旅為“眾大夫,其位次卿”。據(jù)此李學(xué)勤、唐云明先生解釋說(shuō):“本銘諫為邢侯之臣,邢侯命他率亞旅出居于荊諫的身份應(yīng)為卿,亞旅則為在他之下的眾大夫。”

“從王□□”的“王”指周王,因筆者傾向臣諫簋為成王晚期之末器,故以為此“王”應(yīng)為成王。“王”字前為一缺字,李學(xué)勤、唐云明先生在《西周邢國(guó)》中依銘文句例補(bǔ)為“從”,但“王”字后的兩缺字未補(bǔ)。筆者認(rèn)為,根據(jù)麥盉、麥鼎銘文并言“從井矦征事”句例,“王”字后的兩缺字可補(bǔ)為“征事”。按麥盉、麥鼎銘文所記“從井矦征事”,是指邢侯的官吏“麥”的“從邢侯征事”;而臣諫簋銘文“從王征事”,應(yīng)是指周王的諸侯“邢侯”的“從周王征事”。按“從王征”為金文習(xí)見(jiàn)之恒語(yǔ),其含義當(dāng)有兩種解釋?zhuān)阂皇恰皬耐跤H征”;二是“從王命征”。筆者認(rèn)為此邢侯的“從王征事”應(yīng)是“從王命征”。

依上所釋?zhuān)硕毋懳拇笠鈶?yīng)為:戎人大舉出兵進(jìn)攻竟,邢侯對(duì)戎人進(jìn)行了搏戰(zhàn),命臣諫率領(lǐng)□□亞旅進(jìn)駐國(guó)。

三、邢侯所搏之“戎”族屬的爭(zhēng)論

臣諫簋銘文所記“隹戎大出于荊井矦戎”,義即“戎族大舉進(jìn)攻竟,邢侯對(duì)戎進(jìn)行了搏戰(zhàn)”。關(guān)于邢侯所“搏”之“戎”究竟屬于哪一個(gè)族屬,它們?cè)瓉?lái)居住在何地,諸家提出了許多意見(jiàn),但分歧很大,歸納起來(lái)大體有以下四種:

1、李學(xué)勤、唐云明兩先生在《西周邢國(guó)》中說(shuō):“北戎是散居在晉國(guó)境內(nèi)的一種民族,多數(shù)在今山西省東部和東南部。臣諫簋所記,應(yīng)即北戎東出井陘南下,以致威脅邢國(guó)。周平王時(shí)北戎乘周室危弱之機(jī),由太行向南發(fā)展,又被邢國(guó)擊破。”又說(shuō):“邢國(guó)的歷史始終與戎狄有關(guān),《后漢書(shū)·西羌傳》載周室東遷,秦襄公攻戎救周,‘后二年,邢侯大破北戎,這條重要史料當(dāng)出于古本《紀(jì)年》。臣諫簋所御的戎,我們以為也是北戎。”又說(shuō):“春秋前期白狄通過(guò)晉北進(jìn)入太行山區(qū)。公元前662年,狄人伐邢;661年,齊軍救邢;660年,狄人滅衛(wèi);659年,齊、宋、曹救邢,遷邢國(guó)于夷儀。”

依上所述,可知李學(xué)勤、唐云明兩先生認(rèn)為:臣諫簋銘文所記西周初“邢侯搏戎”之“戎”與文獻(xiàn)所記東周初“邢侯大破北戎”之“北戎”為同一族屬,銘文所記之“戎”也即文獻(xiàn)所記之“北戎”,認(rèn)為它們?cè)≡谏轿魇|部和東南部,其后“東出井陘”,才來(lái)到了太行山以東的河北。而文獻(xiàn)所記春秋前期“狄伐邢”之“狄”和“狄人滅衛(wèi)”之“狄人”,與西周初的“戎”和東周初的“北戎”則不是同族,它們的族屬是“白狄”,原來(lái)的住地在“晉北”,它們不是“東出井陘”來(lái)到太行山以東的河北,而是“通過(guò)晉北進(jìn)入太行山區(qū)”。

2、沈長(zhǎng)云先生在《銘文補(bǔ)說(shuō)》中說(shuō):“顧棟高作《春秋大事表》雖然把‘北戎與‘山戎劃分為兩事,但仍區(qū)別戎與狄為兩大族系,認(rèn)為邢滅于狄人與戎無(wú)涉。”認(rèn)為“戎”是“中國(guó)之人”對(duì)敵對(duì)異姓部族的一種“泛稱”,“狄”則應(yīng)是來(lái)自狄人的一種“自稱”,而“周代北方的戎人,多數(shù)就是狄人”。又說(shuō):“《左傳》中‘戎與‘北戎的稱呼早于‘狄,尋其內(nèi)在聯(lián)系,‘狄正是‘北戎日后的改稱。”故他認(rèn)為:“早期的‘北戎或‘戎,與較晚時(shí)期的‘狄人都活躍在中原一帶,與‘北戎發(fā)生關(guān)系的晉、齊、魯、鄭、周,而后也都與‘狄人發(fā)生關(guān)系,故‘北戎與‘狄必是一事。”

依上所述,可知沈長(zhǎng)云先生認(rèn)為:臣諫簋銘文所記西周初“邢侯搏戎”之“戎”,與文獻(xiàn)所記東周初“邢侯大破北戎”之“北戎”,以及《左傳》所記春秋時(shí)和邢、晉、齊、魯、鄭、周等發(fā)生過(guò)關(guān)系的“狄”,均屬同一族屬。這個(gè)族屬“早期”本稱“戎”或“北戎”,“較晚”時(shí)之所以稱“狄”,只不過(guò)是原“戎”或“北戎”的改稱。

3、張懷通先生在《邢侯所搏之“戎”考》[11]中說(shuō):臣諫簋銘文記邢侯所“搏”之“戎”,應(yīng)是“周人的宿敵商人”,具體說(shuō)“就是在商亡后逃匿太行山中以‘俊為族徽的商人或其后裔”。他認(rèn)為商代的“王畿向北一直到達(dá)今河北石家莊與保定之間”,由于在“河北新樂(lè)、藁城、定州一帶發(fā)現(xiàn)了帶有‘俊徽的商銅器”,便認(rèn)為這一帶居住著一個(gè)以“俊蔽族徽的“顯赫的武士家族”。他根據(jù)丁山將這個(gè)族徽隸定為“戎”字,便認(rèn)為“周公東征,武庚祿父北奔,或與‘俊氏族及其他商人氏族在北方的勢(shì)力較大有關(guān)”,從而“居住于新樂(lè)一帶的‘俊氏族可能在三監(jiān)叛亂失敗后逃進(jìn)了太行山中”,故臣諫簋所記成王末年邢侯所搏之“戎”,即以“俊蔽族徽的商人或其后裔。又認(rèn)為:“春秋前期……邢國(guó)步步向南退卻,只是由于齊、晉的強(qiáng)大才阻止了‘戎人的南侵……這時(shí)‘戎人迫于齊、晉的壓力開(kāi)始逐漸向北轉(zhuǎn)移,春秋中后期在今河北蔚縣一帶建立了代。”

依上所述,可知張懷通先生認(rèn)為:臣諫簋銘文所記西周“邢侯搏戎”之“戎”與文獻(xiàn)所記春秋時(shí)逼迫邢國(guó)南退的“狄”同為以“俊蔽族徽的“商人或其后裔”。張懷通先生在考述中雖然沒(méi)有明確文獻(xiàn)所記東周初“邢侯大破北戎”之“北戎”為何族屬,但就其所言西周初之“戎”與春秋中后期之“狄”同為以“俊蔽族徽的“商人或其后裔”,無(wú)疑他也將東周初“邢侯大破北戎”之“北戎”視為以“俊蔽族徽的“商人或其后裔”。

4、張全喜先生在《也論西周銅器“邢侯所搏之戎”》[12]中認(rèn)為:張懷通先生將“邢侯所搏”之“戎”說(shuō)成是“在商亡后逃匿太行山中以‘俊為族徽的商人或其后裔”是難以令人信服的。他認(rèn)為“將銅器銘文中用作泛稱的‘戎的概念,同甲骨文用作專(zhuān)稱的以‘俊為族徽的一個(gè)武士家族混為一談”,在“理論上和邏輯上”造成了“混亂”,因此對(duì)“邢侯所搏之‘戎的族屬問(wèn)題之考察,不應(yīng)從甲骨文所載殷商中晚期北土的民族地理分布入手,而應(yīng)結(jié)合西周時(shí)期北土之境民族的地理格局作進(jìn)一步深入細(xì)致的探討”,故“臣諫簋銘文所論邢侯所搏之‘戎,很有可能即為兩周之際猶居于今河北省中部的白狄諸族的一支,其中可能性最大的即為姬姓鮮虞”。而從“春秋初期邢侯大破北戎,到春秋中期狄人攻破衛(wèi)國(guó)”和“滅邢”,“不難看出鮮虞確為兩周時(shí)期北土之境的一支重要的力量”。

依上所述,可知張全喜先生認(rèn)為:臣諫簋銘文所記西周“邢侯搏戎”之“戎”,與文獻(xiàn)所記東周之初“邢侯大破北戎”之“北戎”屬于同一族屬,而“戎”或“北戎”與文獻(xiàn)所記春秋中期“滅亡邢國(guó)”和“攻破衛(wèi)國(guó)”的“狄”也屬于同一族屬。他認(rèn)為這一族屬可能是居住在今河北省中部的“白狄諸族的一支”,其具體族屬“可能性最大”的當(dāng)是屬于“姬姓”的“鮮虞”族。

四、西周、春秋時(shí)的戎、北戎、狄、北狄

根據(jù)金文資料和文獻(xiàn)記載,西周、春秋時(shí)期與邢國(guó)發(fā)生過(guò)沖突的部族,就名稱來(lái)說(shuō)有“戎”、“北戎”、“狄”、“北狄”等。這些部族的族屬關(guān)系如何,它們?cè)瓉?lái)居住在何地,后來(lái)又遷到了什么地方?按上列諸家解釋?zhuān)H為分歧。下面就筆者管見(jiàn),試作考述:

第一,西周、春秋時(shí)期,散布在今河北與山西境內(nèi)的部族很多,根據(jù)文獻(xiàn)記載,這些部族的名稱可以籠統(tǒng)稱“戎”或“狄”,亦可以合稱“戎狄”,作為部族群體,又可以稱為“諸戎”或“諸狄”。但如果具體到某一部族的具體名稱,則常見(jiàn)在“戎”或“狄”之前冠以地名或徽名,如散布在今河北東北部燕山以南的戎稱“山戎”,散布在今河北西北古代水一帶的戎稱“代戎”,散布在今河北西部太行山東麓的戎稱“北戎”或“北狄”,散布在今山西中部太原一帶的戎稱“太原之戎”,散布在今山西南部中條山一帶的戎稱“條戎”,散布在今山西東部太行山西麓的狄稱“白狄”。

第二,依上所述,筆者認(rèn)為臣諫簋銘文所記“邢侯搏戎”之“戎”與《后漢書(shū)》所記“邢侯大破北戎”之“北戎”應(yīng)是同一部族,它與文獻(xiàn)所記之“狄”即“北狄”也應(yīng)是同一部族。依此,筆者認(rèn)為“戎”即“狄”,也即“北戎”、“北狄”。有的學(xué)者認(rèn)為“北戎”也即“北狄”原來(lái)的住地在山西境內(nèi),其后所以活動(dòng)在河北境內(nèi)是由于它們的“東遷”。筆者則認(rèn)為它們?cè)瓉?lái)的住地不在山西境內(nèi)而應(yīng)在河北境內(nèi),大體地望在今河北中部的太行山以東,具體地點(diǎn)在今河北中部的石家莊地區(qū)。按此原來(lái)住在今河北中部的“戎”也即“北戎”,與原來(lái)住在今河北東北部的“山戎”,以及原來(lái)住在今河北西北部的“代戎”屬于同一族種,殷商時(shí)曾臣屬于商,并為商人賜姓,從張守義《史記正義》所注“代”為“子姓”[13]和顧炎武《天下郡國(guó)利病書(shū)》所說(shuō)“代,子姓”[14]可知,與“代戎”同一族種的“山戎”和“北戎”的族姓,也應(yīng)和“代戎”的族姓一樣,同為“子姓”戎。

第三,根據(jù)《后漢書(shū)·西羌傳》所記:“戎本無(wú)君長(zhǎng),……及商周之際,或從侯伯征伐有功,天子爵之,以為藩服。”[15]再根據(jù)《逸周書(shū)·世俘解》所記:周初“服國(guó)六百五十有二”[16]和《呂氏春秋·觀世》所記:周初“服國(guó)八百余”[17],可知周初原來(lái)住在今河北中部的戎狄,在商亡后已是周人的“藩服”,故周初封燕于河北北部時(shí),燕國(guó)的封域越過(guò)了戎狄居住的河北中部;同樣,原來(lái)住在今河北南部的“盡薄ⅰ八鍘敝鈄澹在商亡后亦應(yīng)已是周的“服國(guó)”,故周初封衛(wèi)于河南北部時(shí),衛(wèi)國(guó)的封域也不到“盡薄ⅰ八鍘彼居住的河北南部。不過(guò)后來(lái)由于居住在河北中部的戎狄日益強(qiáng)大,不斷對(duì)居住在河北南部的小國(guó)進(jìn)行侵?jǐn)_,才使河北中部與南部的形勢(shì)發(fā)生了變化。

第四,周初成王為加強(qiáng)對(duì)東方東夷叛離的征伐,曾經(jīng)始封邢國(guó)于邢丘,其后為加強(qiáng)對(duì)北方戎狄侵?jǐn)_的抵御,復(fù)又遷封邢國(guó)于邢臺(tái)。從元氏銅器臣諫簋銘文所記“隹戎大出于荊邢侯搏戎”,可證邢國(guó)在遷封邢臺(tái)之后曾對(duì)北方戎狄的南侵進(jìn)行了搏戰(zhàn)抵御;而從《后漢書(shū)·西羌傳》所記“邢侯大破北戎”,又可知邢國(guó)在東周之初還曾對(duì)戎狄的南侵進(jìn)行了征戰(zhàn),并可說(shuō)明此時(shí)的邢國(guó)尚保持著強(qiáng)勁的實(shí)力。但從春秋中期開(kāi)始邢國(guó)的國(guó)勢(shì)逐漸衰落,因無(wú)力抵御戎狄的進(jìn)攻而步步南退,這就是《春秋·莊公三十二年》經(jīng)文所記的公元前662年的“狄伐邢”[18],《閔公元年》所記的公元前661年的“齊人救邢”[19],《僖公元年》所記的公元前659年的“齊、宋、曹救邢”和“遷邢于夷儀”[20]。

第五,在邢國(guó)南遷夷儀之后,邢國(guó)原來(lái)的都城邢邑便被“狄人”長(zhǎng)期占領(lǐng)。在此期間,“狄人”不僅對(duì)邢邑的財(cái)物進(jìn)行了大肆掠奪,而且對(duì)邢邑西郊的邢侯墓葬還進(jìn)行了瘋狂的挖掘,囊括了歷代邢侯的殉葬寶器。按邢侯墓葬群發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)在今邢臺(tái)市西郊的葛家莊村北,此與《太平寰宇記》所記邢侯墓“在邢臺(tái)西”相合[21]。1993~1997年,河北省文物研究所與邢臺(tái)市文物管理處對(duì)邢侯墓葬群進(jìn)行了發(fā)掘,但令人意外的是:不論“邢侯大墓”還是“陪葬小墓”的殉葬品幾乎都“蕩然無(wú)存”。筆者認(rèn)為這應(yīng)與“狄人”對(duì)邢侯墓葬群的大肆挖掘有關(guān),理由是這種“蕩然無(wú)存”的現(xiàn)象,絕不是一般盜墓賊盜墓之后所留下的結(jié)果。

第六,根據(jù)《春秋左傳》的記載,從公元前659年邢國(guó)南逃夷儀后,至公元前635年為止,邢國(guó)在夷儀維持了24年之久,至公元前635年春天方被衛(wèi)國(guó)滅亡,這就是《左傳·僖公二十五年》所記的“衛(wèi)侯爛鸚稀[22]。由此可知,邢實(shí)滅于衛(wèi),而非滅于狄,因此有的學(xué)者提出的所謂“狄人滅邢”或“中山滅邢”與史不合。衛(wèi)滅邢之后,其勢(shì)力曾一度北逐邢地,甚至到達(dá)了更遠(yuǎn)的今河北中部石家莊以南的元氏,從《元和姓纂》所記的衛(wèi)大夫“咺”食邑于“元”[23],其后以“元”為姓,“咺”稱“元咺”,而“元”稱“元氏”,可以說(shuō)為“衛(wèi)滅邢”后其勢(shì)力到達(dá)這一地區(qū)提供了一個(gè)旁證。

第七,石家莊地區(qū)南部是“狄人”也即“北狄”南入邢地后的大后方,因此衛(wèi)國(guó)勢(shì)力深入于此,必然引起“北狄”的驚恐逃離。“北狄”的逃離路線應(yīng)是沿太行山東麓向北,經(jīng)曲陽(yáng)以北的谷道即今紅姑溝逃入蔚縣,其中一部分“北狄”人與原住在古代水,即古祁夷水,也即今壺流河[24]流域的“代戎”融合,另一部分則繼續(xù)北逃,一直逃到了今內(nèi)蒙古自治區(qū)哲里木盟的古鮮卑山一帶。逃到鮮卑山一帶的這部分“北狄”人,與后來(lái)越過(guò)燕山向北逃到鮮卑山一帶的“山戎”人聚居。大概到了漢朝之初,“山戎”與“北狄”的后裔因鮮卑山之名而將族名稱作鮮卑,故裴獵凇妒芳羌解》中引服虔之說(shuō)而解釋為:“山戎、北狄,蓋即鮮卑也。”[25]

五、春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)的鮮虞、中山

根據(jù)金文資料和文獻(xiàn)記載,活動(dòng)在今河北中部石家莊地區(qū)的部族,除西周、春秋時(shí)期已存在的戎、狄之外,還有春秋、戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的鮮虞、中山等。這些部族的族屬關(guān)系如何,諸家在考述中多有論及,但分歧很大,歸納起來(lái)大體有三種意見(jiàn):一是認(rèn)為戎與狄有族屬關(guān)系,與中山也有族屬關(guān)系,但與鮮虞無(wú)族屬關(guān)系。二是認(rèn)為戎與狄無(wú)族屬關(guān)系,但狄與鮮虞和中山有族屬關(guān)系。三是認(rèn)為戎即狄,而鮮虞即中山,但認(rèn)為戎、狄與鮮虞、中山無(wú)族屬關(guān)系。筆者傾向第三種意見(jiàn)。

關(guān)于戎即狄,前面已經(jīng)詳述,茲就鮮虞即中山以及其在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的興盛和消亡等歷史問(wèn)題,分述如下:

第一,春秋中期,在狄(即北狄,也即戎、北戎)北逃之后,原來(lái)居住在今山西東部的一部分白狄經(jīng)井陘東進(jìn)河北中部。這一部分白狄屬于白狄別種,其中較大的一支散布在今河北中部石家莊地區(qū)的西部和南部,這就是文獻(xiàn)中所記的鮮虞。另有較小的兩支散布在今河北中部石家莊地區(qū)的東部,這就是文獻(xiàn)中所記后來(lái)建的肥和鼓。鮮虞的活動(dòng)始見(jiàn)于春秋后期,比如《左傳·昭公十二年》記:“晉荀吳,偽會(huì)齊師者,假道于鮮虞,遂入昔陽(yáng)。”杜注云:“鮮虞,白狄別種。”[26]又《國(guó)語(yǔ)·鄭語(yǔ)》記:“王室將卑,戎狄必昌,不可偪 也。當(dāng)成周者……北有衛(wèi)、燕、狄、鮮虞。”韋注云:“衛(wèi),康叔之封;燕,邵公之封;皆姬姓也。狄,北狄也。鮮虞,姬姓在狄者也。”[27]依此可知,狄就是北狄,而鮮虞則是生活在狄的姬姓的白狄別種。

第二,春秋后期的前半段,散布在今河北中部石家莊地區(qū)西部和南部的鮮虞為了鞏固擴(kuò)大自己的控制區(qū)域,曾利用燕國(guó)遠(yuǎn)在河北北部無(wú)力顧及河北中部之際,先后占領(lǐng)了今石家莊地區(qū)的北部地帶,其中包括今行唐境內(nèi)的南行唐,新樂(lè)境內(nèi)的野合,曲陽(yáng)境內(nèi)的丹丘,唐縣境內(nèi)的左人、中人、平中和定州的顧。隨后以今正定城北20公里的新城鋪為都城,正式建立了鮮虞國(guó),并威逼位于今石家莊地區(qū)東部藁城的同族“肥”和位于今石家莊地區(qū)東部晉州的同族“鼓”成為自己的附庸國(guó)。

第三,春秋后期的后半段,晉國(guó)六卿的斗爭(zhēng)激烈,六卿之一的荀吳為擴(kuò)大自己的勢(shì)力,率軍進(jìn)入了河北中部,對(duì)鮮虞勢(shì)力開(kāi)始了沖擊。如《左傳·昭公十二年》記:公元前530年,荀吳滅了鮮虞的附庸國(guó)肥[28];《昭公十五年》記:在公元前527年又滅了鮮虞的附庸國(guó)鼓[29];《昭公二十二年》記:公元前520年“以上軍略東陽(yáng)”(按:大體包括太行山以東至古黃河以西地區(qū))[30]。荀吳病死,其子荀寅繼位之后,晉人在河北的形勢(shì)有所逆轉(zhuǎn),鮮虞對(duì)晉人開(kāi)始了反擊,如《左傳·定公三年》記:公元前507年“鮮虞人敗晉師于平中”[31];《哀公元年》又記:公元前494年“鮮虞人伐晉,取棘蒲(今趙縣)”[32]。

第四,與荀吳進(jìn)入河北中部的同時(shí),六卿之一的趙鞅為擴(kuò)大自己的勢(shì)力,也進(jìn)入了河北南部,遂與南面衛(wèi)國(guó)對(duì)邯鄲的深入和北面荀寅對(duì)東陽(yáng)的深入發(fā)生了矛盾。在他們的爭(zhēng)斗中趙鞅取勝,他首先鏟除了南面衛(wèi)國(guó)在邯鄲的勢(shì)力,阻止了衛(wèi)國(guó)北進(jìn),同時(shí)又擊敗了北面荀寅在東陽(yáng)的勢(shì)力,并逼使荀寅北投鮮虞,故《左傳·哀公四年》記:公元前491年荀寅“奔鮮虞”,在齊人與鮮虞會(huì)師后,“納荀寅于柏人(今隆堯城西南)”[33];《哀公五年》記:公元前490年由于趙鞅圍攻柏人,荀寅又被迫“奔齊”[34]。至此,趙氏完全控制了東陽(yáng)地區(qū),前后占領(lǐng)邢、臨、鄗、欒諸邑,從而將其勢(shì)力推進(jìn)到了石家莊地區(qū)的南部,與盤(pán)踞在今石家莊地區(qū)的鮮虞人形成了對(duì)峙局面。

第五,春秋后期的鮮虞和戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的中山應(yīng)為同一部族,所不同者是鮮虞為族名,而中山是國(guó)名。就文獻(xiàn)記述,中山之名始見(jiàn)于春秋后期,如《左傳·定公四年》記,公元前507年荀寅說(shuō):“國(guó)家方危,諸侯方貳……疾瘧方起,中山不服。”[35]《哀公三年》則記,公元前492年“齊、衛(wèi)圍戚,求援于中山”[36]。以上兩處所記中山之名,應(yīng)是左氏以戰(zhàn)國(guó)鮮虞所建之中山的國(guó)名而記春秋后期的鮮虞之事,故杜預(yù)在注中明確指出,此“中山,鮮虞也”。按春秋時(shí)鮮虞以今正定城北的新城鋪為都城所建之國(guó)為族國(guó),故沿其族名稱鮮虞;而戰(zhàn)國(guó)時(shí)鮮虞以今定州為都城所建之國(guó)自命為公國(guó),故因山名而改稱中山。

第六,依《史記·趙世家》所記:鮮虞定都定州,趙獻(xiàn)侯“十年,中山武公初立。”《索隱》引《世本》云:“中山武公居顧,桓公徙靈壽。”[37]趙獻(xiàn)侯十年為公元前414年,武公為中山國(guó)的第一代君,都城在顧,即今定州。桓公為武公之子,為中山國(guó)的第二代君,都城遷到了靈壽。1974年在平山縣三汲發(fā)現(xiàn)了中山的都城遺址,可知桓公所遷之靈壽即在此處。中山王夂銘文記有:“唯朕皇祖文、武、桓祖成考,是有純德。”[38]銘文所記之“文”指文公,“武”指武公,“桓”指桓公。文公為武公之父,武公為桓公之父,此與《世本》所記“中山武公居顧,桓公徙靈壽”的世系關(guān)系正相吻合。

中山國(guó)在武公和桓公之時(shí)勢(shì)力十分強(qiáng)盛,其控制區(qū)域大體相當(dāng)于今河北保定地區(qū)的西部和石家莊地區(qū)的全部。但桓公之后,由于受到趙國(guó)的強(qiáng)大攻擊,其勢(shì)逐漸衰落,并最終于公元前296年為趙所滅。

六、所謂“魏滅中山”與“中山復(fù)國(guó)”

關(guān)于“魏滅中山”,在《史記·趙世家》和《魏世家》中均見(jiàn)記載,但筆者感到這些記載疑點(diǎn)很多,未必可信。

首先,《史記·趙世家》所記“魏滅中山”的時(shí)間與《魏世家》所記“魏滅中山”的時(shí)間不合。《趙世家》記:趙“烈侯元年,魏文侯伐中山,使太子擊守之”[39];而《魏世家》則記:魏文侯“十七年伐中山,使太子擊守之”[40]。趙烈侯元年為公元前409年,而魏文侯十七年則為公元前430年,兩處所記同為“魏文侯伐中山,使太子擊守之”之事,但在時(shí)間上卻前后相差了21年之多。

其次,《史記》所記魏國(guó)的地理位置在趙國(guó)的南面,依常理,魏國(guó)越過(guò)趙國(guó)之境而北滅中山不大可能。魏文侯之時(shí),趙國(guó)的南疆已到達(dá)了今山東西北的武坡、河北南部的武安和山西南部的長(zhǎng)治,魏國(guó)如果北伐中山,則首先必須通過(guò)趙國(guó)的這條防線,然后穿過(guò)趙國(guó)的領(lǐng)土,才能與北部的中山接觸。按此時(shí)魏、趙交仇,魏國(guó)如果禮求假道,趙國(guó)是不會(huì)允許的;如果強(qiáng)行通過(guò),那就必然遭到趙國(guó)的武力阻攔。

其三,根據(jù)《史記》所記,中山建國(guó)的時(shí)間晚而亡國(guó)的時(shí)間早,依常理,這與一個(gè)國(guó)家先建國(guó)而后滅國(guó)的實(shí)際不合。如《趙世家》記:趙獻(xiàn)侯十年中山初立,而《魏世家》則記:魏文侯十七年中山滅亡。按趙獻(xiàn)侯十年為公元前414年,而魏文侯十七年則為公元前430年,依此則中山建國(guó)的時(shí)間反比亡國(guó)的時(shí)間晚了16年。

根據(jù)以上三個(gè)理由,足證“魏滅中山”之說(shuō)實(shí)難成立。“魏滅中山”是“中山復(fù)國(guó)”的立論前提,既然“魏滅中山”之說(shuō)不能成立,那么“中山復(fù)國(guó)”之說(shuō)也就無(wú)從談起。

附:在諸家的論述中常常涉及到春秋的分期問(wèn)題,而且大多是依某一事件發(fā)生在春秋的某一時(shí)間段而定,沒(méi)有一個(gè)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。筆者在歷史教學(xué)中有感于學(xué)生對(duì)歷史分期常常要求概念明確,曾對(duì)春秋的分期進(jìn)行了如下的劃定:

春秋時(shí)期從公元前770年開(kāi)始,至公元前403年結(jié)束,前后共計(jì)367年。根據(jù)此時(shí)的政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì),尤其是具有劃時(shí)代性質(zhì)的政治形勢(shì),可以將其劃分為三個(gè)時(shí)期,即春秋前期、春秋中期、春秋后期。

春秋前期是指公元前770年的“平王東遷洛邑”至公元前679年的“諸侯與齊桓公會(huì)于甄”。這個(gè)時(shí)期的基本政治形勢(shì)是王室衰微,天子名存實(shí)亡,諸侯強(qiáng)大與強(qiáng)國(guó)齊桓公霸業(yè)局面的開(kāi)始。

春秋中期是指公元前679年的“諸侯與齊桓公會(huì)于甄”至公元前546年諸侯的“弭兵之會(huì)”。這個(gè)時(shí)期的基本政治形勢(shì)是齊國(guó)始霸,接著是晉、宋、楚、吳等國(guó)的爭(zhēng)霸,到大國(guó)之間的暫時(shí)妥協(xié)。

春秋后期是指公元前546年的“弭兵之會(huì)”至公元前403年的“三家分晉”。這個(gè)時(shí)期的基本政治形勢(shì)是公室衰微,大夫勢(shì)強(qiáng),大夫凌駕諸侯和取代諸侯之事每每發(fā)生。

————————

[1]李學(xué)勤、唐云明:《元氏銅器與西周的邢國(guó)》,《考古》1978年1期。下引簡(jiǎn)稱《西周邢國(guó)》。

[2]沈長(zhǎng)云:《元氏銅器銘文補(bǔ)說(shuō)》,載《邢臺(tái)歷史文化論叢》,河北人民出版社,1990年。下引簡(jiǎn)稱《銘文補(bǔ)說(shuō)》。

[3]王冠英:《關(guān)于西周青銅邢器的鑄造工藝》,載《邢臺(tái)歷史經(jīng)濟(jì)論叢》,中國(guó)人事出版社,1994年。下引簡(jiǎn)稱《邢器鑄造》。

[4]李先登:《邢國(guó)青銅器的初步分析》,載《三代文明研究(一)》,科學(xué)出版社,1999年。下引簡(jiǎn)稱《邢器分析》。

[5]河北省文物管理處:《河北元氏縣西張村的西周遺址和墓葬》,《考古》1979年1期。

[6]陳平:《邢侯簋再研究》,載《三代文明研究(一)》,科學(xué)出版社,1999年。

[7]彭裕商:《麥四器與周初的邢國(guó)》,載《徐中舒先生百年誕辰紀(jì)念文集》,巴蜀書(shū)社,1998年。

[8]王世民、陳公柔、張長(zhǎng)壽:《西周青銅器分期斷代研究》,文物出版社,1999年,第111頁(yè)。

[9]《毛詩(shī)正義》卷17《生民》,載《十三經(jīng)注疏》,中華書(shū)局影印本,上冊(cè)第530頁(yè)。

[10]《尚書(shū)正義》卷11《牧誓》,載《十三經(jīng)注疏》,中華書(shū)局影印本,上冊(cè)第183頁(yè)。

[11]張懷通:《邢侯所搏之“戎”考》,《文物春秋》1999年2期。

[12]張全喜:《也論西周銅器“邢侯所搏之戎”》,《文物春秋》2001年3期。

[13]《史記》卷43《趙世家》,中華書(shū)局標(biāo)點(diǎn)本,第6冊(cè)第1788頁(yè)。

[14]顧炎武:《天下郡國(guó)利病書(shū)》原編第17冊(cè)《山西》,上海涵芬樓影印稿本,第23冊(cè)第3~4頁(yè)。

[15]《后漢書(shū)》卷87《西羌傳》,中華書(shū)局標(biāo)點(diǎn)本,第10冊(cè)第2875頁(yè)。

[16]《汲冢周書(shū)》卷4《世俘解》,載《四部叢刊》初編,中華書(shū)局,第15冊(cè)第25頁(yè)。

[17]《呂氏春秋》卷16《觀世》,載《四部叢刊》初編,中華書(shū)局,第24冊(cè)第103頁(yè)。

[18]《春秋左傳正義》卷10《莊公三十二年》,載《十三經(jīng)注疏》,中華書(shū)局影印本,下冊(cè)第1783頁(yè)。

[19]同[18],卷11《閔公元年》,下冊(cè)第1786頁(yè)。

[20]同[18],卷12《僖公元年》,下冊(cè)第1790頁(yè)。

[21]《太平寰宇記》卷59《河北道八》,載《四庫(kù)全書(shū)》,上海古籍出版社影印本,第469冊(cè)第492頁(yè)。

[22]同[18],卷16《僖公二十五年》,下冊(cè)第1790頁(yè)。

[23]轉(zhuǎn)引自楊伯峻《春秋左傳注·僖公二十八年》,中華書(shū)局,第1冊(cè)第450頁(yè)。

[24]王國(guó)維:《水經(jīng)注校》卷13《濕水》,上海人民出版社,第433頁(yè)。

[25]同[13],卷32《齊太公世家》,第5冊(cè)第1488頁(yè)。

[26][28]同[18],卷45《昭公十二年》,下冊(cè)第2062頁(yè)。

[27]《國(guó)語(yǔ)》卷16《鄭語(yǔ)》,上海古籍出版社,下冊(cè)第507頁(yè)。

[29]同[18],卷46《昭公十五年》,下冊(cè)第2077頁(yè)。

[30]同[18],卷50《昭公二十二年》,下冊(cè)第2100頁(yè)。

[31]同[18],卷54《定公三年》,下冊(cè)第2132頁(yè)。

[32]同[18],卷57《哀公元年》,下冊(cè)第2155頁(yè)。

[33]同[18],卷57《哀公四年》,下冊(cè)第2158頁(yè)。

[34]同[18],卷57《哀公五年》,下冊(cè)第2159頁(yè)。

[35]同[18],卷54《定公四年》,下冊(cè)第2133頁(yè)。

[36]同[18],卷57《哀公三年》,下冊(cè)第2157頁(yè)。

[37]同[13],第6冊(cè)第1796頁(yè)。

[38]朱德熙、裘錫圭:《平山中山王墓銅器銘文的初步研究》,《文物》1979年1期。

[39]同[13],第6冊(cè)第1797頁(yè)。

[40]同[13],卷44《魏世家》,第6冊(cè)第1838頁(yè)。

(作者單位:河北師范大學(xué)歷史文化學(xué)院)

〔責(zé)任編輯:許潞梅〕